大概念视角下的初中化学教学设计研究

陈靖

摘 要:立足大概念的教学设计可以让零碎的知识整合在一起,为整合性教学提供了一个新的思路。文章以“金刚石、石墨和C60”的课程内容为例,以大概念“物质的多样性”、核心概念“结构决定性质,性质决定用途”为落脚点,从教学目标、教学过程、教学评价、教学反思等方面进行详细分析。

关键词:初中化学;大概念;教学设计

新一轮的课程改革要求化学课程改革的重点旨在提高学生的科学素养,重视学生的素质教育和核心素养的培养,要求当下的课堂教学要走向“大融合”与“大发展”,大概念统领下的单元整体教学正是符合“大融合”与“大发展”这一发展趋势的重要学习方式。《义务教育化学课程标准(2022版)》在课程理念中也阐释了要构建大概念统领的化学课程内容体系,要注重学科的融合及学科间的联系,明确学习主题,凝练大概念[ 1 ]。教师要重视以学科大概念为核心,形成结构化的课程体系,在真实的生活情境中促进学科核心素养的落实。但在传统的教育教学具体实施中,学生在习得知识时,出现了割裂性知识多于结构性知识这一客观事实,使得学生在面对综合性题目时,并不能把这些知识碎片有机地整合在一起,从而出现了学生大面积的学而不会的情况。而基于大概念进行的教学设计,可有助于帮助解决这一难题。

1 学科大概念及大概念的凝练

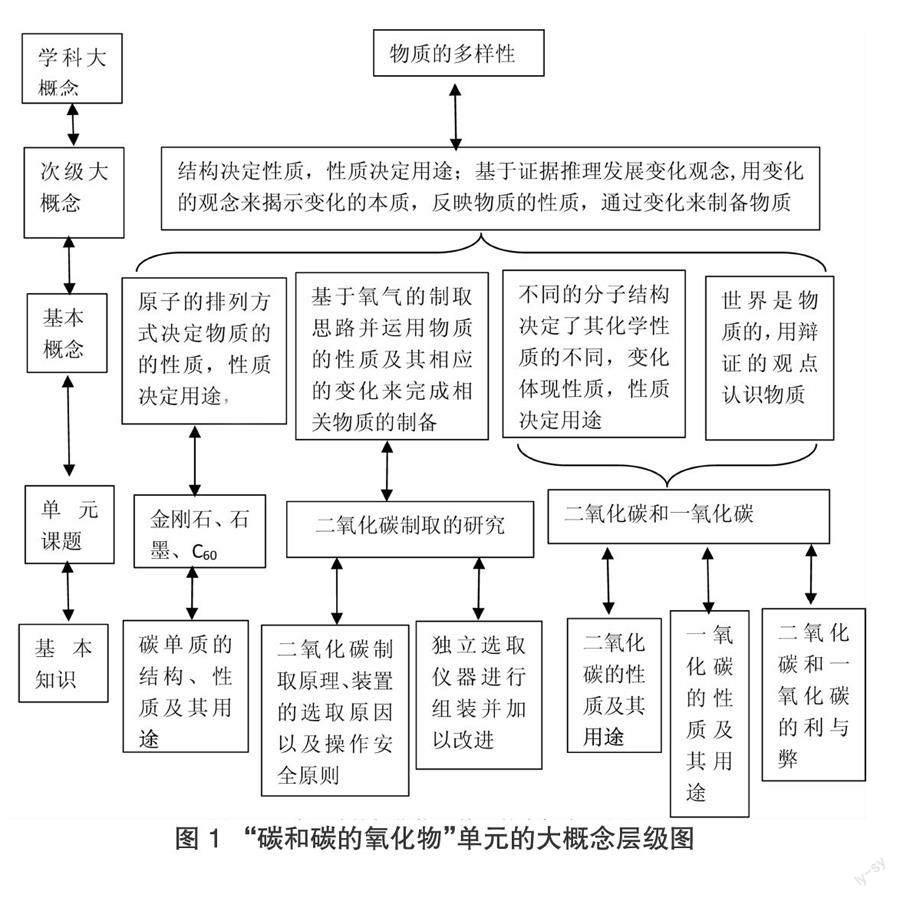

大概念是指能反映学科的特质,具有较为广泛的适用性和解释力,具有持久迁移价值的原理、思想和方法[ 2 ]。在真实的教学情境中,学生可以通过具体的核心知识为载体,揭示学科知识背后隐含的内在本质,提炼出具有普遍性和实用性的大概念,在解决真实的化学问题时学生能够对知识达到迁移应用。基于此,笔者选择“碳和碳的氧化物”这一单元主题,确定了具有普遍意义和迁移价值的“物质的多样性”这一大概念为统领,以“结构决定性质,性质决定用途、变化反映性质”为核心概念,帮助学生建立正确的物质观、变化观、绿色观。本文主要以人教版化学九年级上册第六章中的“金刚石、石墨和C60”一课的教学为例,探讨大概念在教学设计中的应用,具体的大概念统摄下的单元教学知识结构见图1。

2 通过教学目标外显大概念

(1)学生通过视频展示和举例说明,形成富有正能量的价值观念,具有为国争光和服务人民的先进意识。

(2)通过碳单质的物理性质探究实验以及实验视频所显示的不同的宏观实验现象,再结合碳单质的结构模型对比,领悟物质的多样性,初步形成“结构决定性质,性质决定用途”的观念。

(3)在利用活性炭吸附色素的自主探究实验中,学会活性炭正确的使用方法,能够再次巩固结构决定性质的学科观念;在探究过程中,能够设计简单的实验方案,并通过小组合作和讨论,形成团队协作的意识和倾听他人意见的精神,同时体会劳动的喜悦和劳动的不易;在质疑探究成果时,能够学会运用批评性思维的方法,敢于提出自己的见解,具有科学探究的精神和创新的意识。

(4)学生通过自主构建思维导图,有利于自己对其所学的知识进行全方位和系统的描述与分析,能够将金刚石、石墨等物质的结构、性质、用途等各种因素之间的区别和联系厘清,将课时中零碎的知识点整合在一起,实现对孤立知识的结构性认识,突出大概念的统摄作用。

(5)通过前测和后测试题,检验学生掌握六单元核心知识的认知水平,诊断与发展学生大概念框架下的知识迁移应用。

3 利用教学过程内化大概念

3.1 学习活动一 :播放“1998年美国利用石墨炸弹瘫痪南联盟电网”的视频

【学生活动】 学生观看,领悟。

【讲解】 同学们可能有所不知,在这次震惊世界的战争中,北约国家悍然轰炸了我国驻南联盟大使馆,强盗行径一览无余,希望同学们在今后一定要努力学习,发展我们的科技,让国家更加强大。请同学们回答,炸弹的主要成分是什么,视频中反映了它的什么性质。

【学生活动】 根据课前调查和已有经验,讨论交流并回答问题。

【设计意图】 用真实情境的石墨炸弹引入,同时布置学生调查本课题的相关研究,提高学生理解化学与生活息息相关的认识,并且培养学生调查取证意识。以石墨的相关知识为出发点,促使学生认识到物质的性质和用途之间的关系,引出本课题的核心概念。同时让学生认识到国家的强大才能让我们生长在和平的环境中,增强为实现中华民族伟大复兴而勤奋学习的责任感,培养学生的家国情怀。

3.2 学习活动二:石墨和金刚石的物理性质及用途的探究

【教师提问】 通过课前调查,对于石墨的性质,同学们了解的还有哪些?现在请小组内的同学代表简述石墨的相关材料,其他组的同学可以相互补充。

【学生活动】 学生代表上台发言,其他小组学生分享调查的材料。

【教师提问】 同学们想不想验证一下你们查阅的材料是否真实可靠呢?现在请用桌面的实验器材完成以下几个实验:观察铅笔芯的颜色;分别用铅笔和笔杆用力写字感受硬度;用小刀削一些铅笔芯粉末并倒入生锈的锁孔内,然后用钥匙试着打开。实验完成后请同学代表上台分享。

【学生活动】 学生代表上台分享自己的实验成果,并初步推测出石墨的物理性质。

【过渡】 通过实验可知石墨是自然界中一种很软的物质,而天然存在的最硬的物质是金刚石,展示金刚石的图片,观察外观。

【教师提问】 对于金刚石,同学们了解有多少呢?现在请小组内的同学代表根据自己所查资料,简述金刚石的相关材料,其他組的同学可以相互补充。

【学生活动】 课前查阅资料,小组组员代表回答,初步推测金刚石的相关性质。

【教师活动】为了更好地学习金刚石的性质,老师准备了一块玻璃片和网上刚刚买到的玻璃刀。

【演示实验】 现场演示用玻璃刀切割玻璃片。

【过渡】其实无论是金刚石还是石墨都是由碳元素组成的单质,但是通过对比刚才的实验,为什么性质存在如此大的差异呢?现在请两个小组分别演示一下。

【学生活动】 两个学习小组根据自制模型分别进行现场展示金刚石和石墨的结构,阐述它们的性质和用途,并展示按压金刚石(碳原子之间用硬的材料连接)和石墨(层与层之间用软的材料连接)微观模型,认真观察发生的变化。

【学生回答】 金刚石纹丝不动,石墨能发生相对的滑动。

【师生共同总结】金刚石和石墨的物理性质有很大的不同,主要是因为碳原子的排列方式不同,也就是物质的结构决定了其性质,两个小组的精彩表演,也验证了这样一个结论:结构决定性质,性质决定用途。

【视频展示】 金刚石和石墨的立体模型视频以及性质、用途,巩固所学内容,进一步领会结构决定性质,性质决定用途的概念。

【设计意图】 通过学生探究石墨和教师演示金刚石的探究实验,了解物质的多样性,学习具体物质的性质和用途,引导学生一步步建构“性质决定用途”的学科思想;通过图片展示物质的微观模型和学生演示自制的金刚石、石墨模型,结合它们的性质,引导学生从宏微结合的角度建构“结构决定性质”的学科思想,培养学生证据推理与模型认知素养;通过表演、思考、讨论,分析物质结构、性质和用途之间的关系,让学生对概念的认识升级,从而培养学生获取信息并分析归纳的能力。

3.3 学习活动三:学生自主探究活性炭的物理性质

【教师讲解】 碳元素不仅可以组成金刚石和石墨等单质,生活中我们还常常用到木炭、活性炭、炭黑、焦炭等物质,其实它们的主要成分也是由碳元素组成的单质。请小组分享有关木炭和活性炭的资料。

【学生活动】 学生代表简述有关木炭和活性炭的材料,并初步推测出它们所具备的性质,个别同学补充了二次世界大战中英国制作防毒面具的灵感。

【教师讲解】 接下来请同学们利用课桌上提供的实验器材和实验药品,提出猜想,设计实验,完成活性炭吸附色素的实验。

【学生实验】 学生分组讨论自己的想法,并完成相关的实验,教师巡视指导学生完成实验。

【学生活动】 学生代表上台分享自己的实验成果。

【教师评价】 教师对学生的实验结论点评,对实验中出现的异常现象进行解释。

【教师讲解】 活性炭的这种性质通常被我们称之为吸附性,用来除去物质中的色素和异味,那么,请同学们思考一下,为什么活性炭具有这样的性质呢?

【视频播放】 活性炭的结构、性质及用途。

【学生讨论总结】 物质结构决定其性质,物质性质决定其用途。

【设计意图】 通过让学生思考实验方案和动手实验如何让活性炭吸附色素,在习得知识的同时,也提高了学生的科学探究素养。在看到现象不是很明显时,经过组内相互的质疑和讨论,才意识到把活性炭直接放到棉花上,然后把红墨水倒上去的错误操作,色素不能充分地被活性炭吸附;而先把红墨水和活性炭充分搅拌,然后再用棉花过滤,才能使吸附效果更好。这样的实验探究,既培养了学生的科学探究与创新意识,也让学生体验到了获得成功的喜悦和劳动成果的来之不易。

3.4 学习活动四:碳材料的发展

【教师讲解】 随着科技的发展,碳材料是唯一一种两次涉及诺贝尔奖的材料。其中,1985年,化学家克罗托和斯麦利用激光轰击石墨时得到了一种新的碳的单质C60分子,并在1996年获得了诺贝尔化学奖。目前,C60的应用范围十分广泛,能够用作新型催化剂;用于气体的贮存;用于制造光学材料;用于制造高分子材料;以及在生物医学方面等发挥重要作用。

【学生分享】 学生自制了C60模型并补充了相关的性质和用途;通过查阅资料,学生还分享了中国在碳材料超导方面的研究:2018年,“中国天才少年”曹原发现了常温下石墨烯材料的超导原理,举世震惊。

【设计意图】 通过调查研究近年来碳材料发展的相关史料,既认识到了物质的多样性,又让学生意识到了化学和生活是息息相关的,科学的发展是永无止境的;同时通过中国科学家的科研事迹,培养学生胸怀祖国,服务社会的爱国精神。

3.5 学习活动五:整理总结,归纳思维导图

【教师引导】 同学们,通过今天的学习,我们一起探索了碳单质的物理性质,也了解了它们的结构和用途。对于今天所学的内容,请同学们用你们的表达方式来建构自己的思维导图。

【成果展示】以不同的思维导图形式展示碳单质之间的结构、物理性质、用途及其之间的区别和联系。

【教师总结】 看来同学们对本节课掌握的很好,当然化学来源于生活,又服务于生活,学习化学的目的就是为了解决生活中的一些问题。希望同学们能利用自己所学的知识,更好地为我们的祖国服务,让我们的国家变得更加強大!

【设计意图】 通过学生自主构建思维导图,学生能够全面地思考本节课探究的问题,能够将具体物质的结构、性质、用途等各种因素之间的区别和联系厘清,实现对本课时多个知识点的从孤立到系统的认识,形成一个以具体知识为起点,大概念为落脚点的知识结构体系。

4 设计教学评价——评价大概念

一堂课的好坏有些时候并不在于整个教学流程的顺利实施,而在于学生掌握了多少,教学目标达成了多少,是否能够通过所学的内容真正达到知识的迁移应用,从而真正领悟化学学科隐含的大概念。所以,适时的基于学生学习活动、实验探究过程、学习任务是否达成的教学评价是很有必要的,这对于后续的教学改进有很大的意义。基于此,本课题的教学评价主要确定为以下几个方面:

(1)通过情境引入,并结合已有经验能够说出石墨的性质,初步诊断学生对学科研究对象的性质和用途之间关系的认知水平。

(2)通過认识具体物质的结构,让学生尝试用橡皮泥和牙签构建出金刚石、石墨和C60的球棍模型,用表演的形式来描绘它们的结构;根据生活中的已有经验和课前的预习来说出它们的性质和用途;通过对比的学科思维,进一步让学生自己领悟物质的结构、性质和用途之间的关系,从而诊断学生从宏微结合的角度分析、归纳、总结的能力水平。

(3)通过学生对于活性炭性质的自主实验探究来对比吸附前后红墨水的颜色变化,诊断学生自主进行实验设计、完成实验的能力水平及其对结构决定性质的认识水平。

(4)通过建构思维导图,回顾金刚石、石墨和C60的结构、性质和用途,判断它们之间的关系,了解学生对本节课知识内容的掌握程度,诊断学生对“结构决定性质,性质决定用途”的认识水平和知识的结构化水平。

(5)通过前置诊断了解学生对未知知识的认知水平,从而能够更有效地设计出符合学生认知水平、更容易让学生接受、具有递进式的大概念知识体系。例如:你学习过同种元素可以组成不同的单质吗?它们的物理性质一样吗?通过后期测试可以反馈学生的学习效果,巩固和分析学生的掌握情况,诊断学生对大概念迁移的应用水平,为以后的教学提供了一些参考。例如:近年来,科学家通过简单的水热反应及随后的化学浴沉积方法,制备了三维分等级多孔碳酸铝铵@氢氧化镍(NH4Al(OH)2CO3@Ni(OH)2)核壳结构纤维。电子显微图像表明,碳酸铝铵(NH4Al(OH)2CO3)纤维的表面被相互连接且垂直生长的氢氧化镍(Ni(OH)2)纳米薄片完全覆盖,形成有序的分等级多孔结构[ 3 ]。请同学们推测这样的物质具有什么性质,为什么?

5 教学反思

本节课设计了一系列学习活动,学生通过查阅资料、自制石墨和金刚石模型、以表演的形式来了解物质的多样性,形成结构决定性质,性质决定用途的观念;通过活性炭性质探究实验的实验设计,对比红墨水实验前后的变化,加深性质决定用途的观念;接着学生通过已学的知识进行分析归纳,自主建构思维导图,厘清知识之间的区别和联系,引出大概念;最后通过后测试题来诊断大概念的迁移应用。但是本课题组关于大概念的研究还处于摸索阶段,教学中还存在着一些不足,例如:在探究活性炭的性质实验探究中,笔者没有进行设计前的适时性的引导,以至于部分小组的现象变化的不是很明显,这些都有待在后续的教学中进一步改善。

学科大概念不是由教师直接教出来的,而是需要教师通过不断的教学实践,挖掘教学内容的本质而凝练出来的。然后再思考如何通过大概念逆向设计出符合学生认知水平、具有知识层级结构(从低阶思维到高阶思维)的教学内容,让学生在真实的情境中总结出具有普遍意义的大概念,进而利用大概念迁移到其它的化学知识中,这样才能使得孤立的化学知识具有实际的意义,更能体现学科知识的功能性价值。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 何彩霞.化学学科核心素养导向的大概念单元教学探讨[J].化学教学,2019(11):44-48.

[3] 郑颖秋.分等级多孔结构材料的制备及刚果红吸附性能研究[D].武汉:武汉理工大学,2019.