基于STEAM理念的初中物理教学设计

李荣耀 丁聪 赵宁

摘 要:文章以初中物理“杠杆”这节课为例,对近几年被广泛关注的STEAM教育理念怎样应用到物理课堂教学进行了详细的论述。通过对杠杆基本概念、实验探究杠杆平衡条件以及吊车坠河的工程问题的解决,渗透STEAM教育理念,培养学生的核心素养。

关键词:STEAM教育;杠杆;核心素养

STEAM教育最早于2009年由美国国家科学委员会提出,由此揭开了STEAM教育的序幕。STEAM即科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、艺术(Arts)和数学(Math)的简称。STEAM教育并不是一个全新的课程,而是作为一种新型的教育理念,来帮助一线教师在进行学科教学时注重跨学科知识间的融合[ 1 ]。2022年4月义务教育物理课程标准[ 2 ]颁布,物理学科核心素养对中学生各方面能力提出了明确的要求,STEAM教育理念提倡帮助学生掌握如何运用科学和数学知识来解决与技术、工程相关的现实问题,培养学生的综合实践能力[ 3 ]。同时STEAM教育中的科学、工程、技术、艺术、数学与物理学科核心素养中的物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任高度重合。在STEAM教育理念的指导下,培养学生注重理论与实践相结合,善于独立分析思考和解决问题的内在能力[ 4 ],为新时代下的国家培养全面均衡发展的创新型人才,实现中华民族伟大复兴的中国梦。

1 新课标下STEAM教育理念的优势

《义务教育物理课程标准(2022年版)》在课程内容上新增了跨学科实践的一级主题,下面包含物理学与日常生活、物理学与工程实践和物理学与社会发展三个二级主题,是对“从生活走向物理,从物理走向社会”的继承与发展,它强调关注社会生活中的物理工程问题,培养学生善于动脑,勤于动手的社会实践能力。而STEAM教育理念的核心之一为打破学科限制,利用多学科知识解决生活中的工程实践问题,培养学生的科学态度与责任,这与新义务教育物理课程标准中的跨学科实践具有相似的目标要求。因此,以新课程标准为准则,将STEAM教育理念融于物理教学之中,更有利于达到全方位培养学生核心素养的目的。

杠杆是初中物理一节非常典型的课,在日常生活中的应用随处可见,不管是剪刀,羊角锤这些基础的生活用品,还是大型的机械设施和工程问题的解决,都有着杠杆的身影。因此以这节课为内容,渗透STEAM教育理念。

2 学情分析

2.1 教材分析

“杠杆”这节课节选自新人教版八年级物理下册第十二章第一节,属于典型的科学探究课。本节课的前面是力学方面的内容,后面为滑轮、机械效率等内容。本节课引导学生用科学、抽象的方法建立杠杆的概念,使学生对杠杆有初步的认识,因此需要教师对本节课的教学活动进行谨慎的安排,既要将前面所学知识应用于此,还要为下一节滑轮的学习做好铺垫。

2.2 学生分析(图1)

经过半年物理的学习,学生的逻辑思维能力发展较快,对物理也有了自己的认识,但是能力的提升还存在不足。

3 教学流程图(图2)

4 STEAM课程资源

支架、细线、杠杆(具有刻度线)、钩码、弹簧测力计、多媒体课件等。

5 教学过程实施

5.1 创设情境 引入新课

教师PPT展示古代常用工具如:杆秤、桔槔等工具及其使用场景和建造长城运石的工程问题,再过渡到现在日常生活所使用的剪刀,羊角锤,指甲刀等生活用具(如图3)。

教师布置任务:拔钉子,夹水笔。

学生分别用羊角锤和手拔掉钉在泡沫板上的钉子;学生分别用手和镊子将水笔放到文具盒里。仔细感受活动中手部用力的大小,羊角锤和镊子的运动方式。

师;羊角锤、镊子发生了怎样的运动?它们在什么情况下才能这样运动?它们有什么相同之处?

生:在使用时这些简单机械时,都需要绕一个固定的点转动,都受到两个力,一个使其转动的力和一个阻碍它转动的力。

学生通过活动,确立杠杆概念:在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒,这根硬棒就是杠杆。

师:你还知道生活中哪些物品是基于杠杆制成的?

生:汽车方向盘,跷跷板,剪刀,天平,瓶起子等。

设计理念:以中国古代传统文化引入新课,体现古人的智慧与美学设计,培养学生对中国传统文化的热情与品鉴能力,发展学生的艺术素养。让学生亲身体验,由直观的感性认识慢慢向抽象的理性认识过渡。通过层层递进的问题引导学生发现杠杆运动的特点,总结出杠杆的概念。培养学生关心生活、热爱生活,提高对生活的关注和对科学的学习兴趣。

5.2 工程问题引入 探究杠杆平衡条件

学生对杠杆有了初步认识,在此基础下,教师展示吊车前去营救落水汽车却被汽车拉下水的新闻图片(图4)。

提出问题:假如你是这次救援任务的技术指导,前去参与营救落水车辆,新来的吊车要满足什么条件呢?

学生讨论,猜想,初步得出以下结论: 吊车要足够重;吊车力足够大;吊车的吊臂短一點。

师:同学们的回答都有道理,但是吊车到底要大多少?重多少?吊臂要多长呢?接下来咱们来一起探究。

5.2.1探究影响杠杆平衡的因素

本节课主要难在力臂概念的确立,实验探究杠杆的平衡条件是本节课的重点,在以往的教学过程中,对力臂概念确立教师多采用灌输式的教育理念,在探究杠杆的平衡条件时,大多是直接引导学生探究杠杆平衡时力与力臂的数量关系,没有经过深入地剖析。因此本节以控制变量法科学探究影响杠杆平衡的因素,同时穿插力臂概念的分析教学,为下面得出杠杆的平衡条件打下基础。

(1)如图5,选定一个杠杆,调节平衡以后,在杠杆左侧A点施加一竖直向下的力F,在杠杆右侧B点用弹簧测力计施加一竖直向下的力F1,使杠杆平衡。在B点调节力的大小,发现当力等于F1时,杠杆才会平衡,大于或小于F1时,杠杆不平衡。

师:通过上述实验,你会发现杠杆的平衡与什么有关?

生:力的大小。

(2)如图6,在杠杆左侧A点施加一固定力F,用弹簧测力计在杠杆右侧施加一固定大小的力F2,调节施力点位置,发现仅在C点时,杠杆才会平衡。

师:通过上述实验,你会发现杠杆的平衡与什么有关?

生:力的作用点(施力点)。

(3)如图7,在杠杆左侧A点施加一固定力F,用弹簧测力计在杠杆右侧固定点D点施加一固定大小的力F3使杠杆平衡,保持力F3大小不变,改变F3的方向,发现杠杆不平衡。

师:通过上述实验,你会发现杠杆的平衡与什么有关?

生:力的方向。

师:通过以上三个小实验,我们知道杠杆的平衡与力的大小、力的作用点和力的方向有关。根据以往所学知识,我们可以通过弹簧测力计和刻度尺来测量力的大小和力的作用点位置,但是力的方向卻无法测量。我们能不能找到一个物理量将力的方向联系起来便于我们测量呢?

学生通过阅读教材和讨论回答:力臂:从固定点到力作用线的距离。

师:是的,不管力的方向如何,力臂一定是垂直着力的作用线,这样就能把力的方向确定下来。

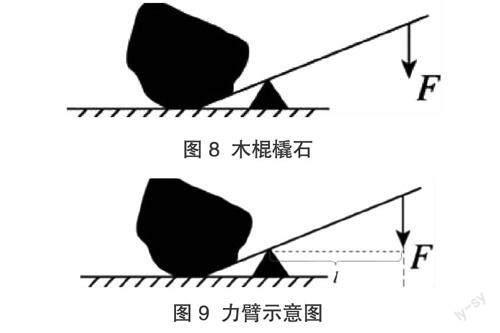

教师展示木棍橇石头(图8)的真实场景,让学生画出力臂(图9)。加深对力臂的理解,掌握力臂的画法。

教师引导学生找出杠杆的五要素(表1,图10)。

5.2.2探究实验:杠杆的平衡条件

(1)猜想

师:通过上面的探究,我们已经知道了影响杠杆平衡的因素:力臂(动力臂和阻力臂)和力(动力和阻力)。

提出问题:杠杆的力与力臂之间到底存在着什么样的关系?

学生猜想:F1×l1=F2×l2;F1/l1=F2/l2;F1+l1=F2+l2;F1-l1=F2-l2。

教师带领学生对猜想进行筛选,力与力臂的单位不统一,不能加减,因此对F1×l1=F2×l2;F1/l1=F2/l2进行实验验证。

(2)设计实验方案

师:在上面我们已经学习了力与力臂,要得出力与力臂关系,必须对力与力臂进行测量。那么怎么去测量力与力臂呢?

学生讨论。

教师启发引导:

①力的测量:采用悬挂钩码的方式可以使力始终保持在一个方向,即竖直向下,而力的大小等于钩码重。

②力臂的测量:当杠杆处于水平状态时,杠杆与力互相垂直,因此力臂的大小可以直接在杠杆上读取。

学生再讨论具体实验步骤。

让学生汇报,归纳出实验步骤:

①调节杠杆两端的平衡螺母,使杠杆在水平位置保持平衡。

②把钩码挂在杠杆的两边,调整钩码的位置,改变钩码的重,使杠杆在水平位置重新平衡。支点两边的钩码重分别当作动力F1与 F2;钩码到杠杆中心的距离分别为l1和l2;记录F1、F2、l1、l2等数值。

③多次改变力和力臂的数值,记录结果。

(3)进行实验

教师巡回指导

(4)实验数据分析

学生收集实验数据,填写实验表格(表2),包括结论。

通过对实验数据的计算,发现F1/l1与F2/l2毫无关系,而F1×l1=F2×l2。

(5)交流与展示

各组学生互相展示自己的实验成果,确认结论是否一致。

设计意图:教师通过工程问题引入,引导学生从定性探究影响杠杆平衡的因素到定量探究杠杆平衡的条件,使学生逐步地确定探究对象,设计实验方案,进行实验探究,培养学生严谨全面的科学探究精神。在探究的过程中加强对知识的掌握与理解,从中渗透科学的素养,增强学生的逻辑思维能力,找到杠杆的平衡条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂,培养学生的数学素养。在整个实验探究的过程中,很好地培养了学生的科学思维与科学探究素养。

6 结合原理,解决问题

观察落水过程 分析落水原因(图11)。

教师通过慢放吊车落水视频,引导学生发现吊车落水的特点。

师:吊车为什么会落水?

生:吊车失去了平衡。

师:吊车为什么失去平衡?是怎样落水的?

生:杠杆太长,小汽车太重,把吊车后轮翘起来车翻落水。

师:同学们回答得不错,接下来我们对事故进行详细分析。

(1)慢放视频,建构吊车坠河过程模型,引导学生发现吊车失去平衡时,吊车前轮未动,吊车后轮被翘起,从而确定吊车前轮为支点。

(2)吊车杠杆模型中动力、阻力很容易找到,在确定支点以后,画出吊车杠杆模型的力臂(图12)。

(3)通过图示,结合杠杆平衡条件,可知吊车坠河原因为F1×l1>F2×l2,吊车失去平衡,最终坠河。

师:同学们已经知道了事故的原因,那么你作为技术指导,应该怎样去解决问题呢?

生:选择更重的吊车让F2更大:吊车吊臂的倾斜角度大一些使l1小一点。在施救过程中要满足F1×l1<F2×l2。

设计意图:利用杠杆原理解决生活中的工程问题,融入工程素养,让学生在解决实际问题的过程中体验成功的喜悦,引导学生勇于承担社会责任,培养学生善于观察、分析和解决问题的能力和崇高的科学态度与责任。

7 结束语

本节课的设计体现了STEAM教育理念在初中物理课堂教学的简单应用,将科学、工程、技术、艺术与数学渗透于教学过程,意在培养学生的综合能力和实践能力,充分激发学生学习物理的热情。通过生活中的实物体验建构杠杆模型,树立正确的物理观念;在探究影响杠杆平衡因素的过程中建立力臂等概念,通过实验探究杠杆的平衡条件培养学生的科学思维与科学探究能力;通过利用杠杆原理解决吊车坠河的工程问题培养学生的科学态度与责任,达到全方位培养学生核心素养的目的。

参考文献:

[1] 谢丽,李春密.物理课程融入STEM教育理念的研究与实践[J].物理教师,2017,38(4):2-4.

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3] 尹庆丰.基于STEM教育理念的高中物理教学实践研究——以“传感器的应用实验”为例[J].物理教师,2018,39(8):24-26,31.

[4] 王晓锴,高永伟.“看得见的声音”——基于STEM理念的共振教学[J].物理教师,2020,41(7):69-72,76.