我国不动产法定公证制度的重新审视与规则构建

廖永安 蒋龙威

[摘 要]长期以来,不动产法定公证制度在我国一直处于缺位状态。在地方性法规中,关于不动产强制性公证的规定数量同样在逐渐减少。与此同时,司法实践呈现出对公证前置取态不一的态势。立法上的衔接障碍、对干预契约自由的质疑、交易成本的增加等是我国不动产法定公证制度缺位的主要原因。然而,对国家利益的保护、对政府“放管服”改革的因应、公证公信力与登记公示效力的内在契合等是不动产法定公证制度所具有的独特价值,亦是目前推动构建该制度的重要动力。在新时代,把非诉讼纠纷解决机制挺在前面、打造共建共治共享的社会治理格局是不动产法定公证制度构建的基本遵循。在制度的规则设计上,适用范围宜以实践中长期存在的不动产强制性公证规定为基础来进行划定,具体可以包括涉及外国和我国港澳台地区的房产所有权变更、房屋的赠与以及国有土地使用权的转让与抵押。此外,实行自愿公证与法定公证收费的二元化、建立公证与登记的衔接机制、在公证中探索发展不动产登记代理业务同样是题中应有之义。

[关键词]不动产;法定公证;强制性公证;共建共治共享;非诉讼纠纷解决机制

[中图分类号] D925.1 [文献标识码] A

一、引言

纵观世界各国的公证立法,尤以拉丁公证国家为典型,法定公证制度通常为其重要的组成部分。而在法定公证制度中,不动产物权变动以其类型之繁多、占有关系之复杂、牵涉利益范围之广泛而被普适性作为适用对象。[1]然而,同样作为拉丁公证谱系国家,我国的不动产法定公证制度却长期处于缺位状态。尽管在2007年《物权法》颁布前,我国学界对《物权法》中是否应当规定法定公证制度进行了一场广泛的讨论,并且多数学者认为应当将部分不动产物权变动行为纳入法定公证的范畴。[2]但是,最终颁布的《物权法》并未有涉及公证的规定。尽管不动产法定公证制度长期处于缺位状态,但是有关不动产强制性公证的规则在实践中却曾普遍存在,[3]如1991年公布的《司法部、建设部关于房产登记管理中加强公证的联合通知》(以下简称《联合通知》)。[4]虽然就效力层级而言,该文件难以望法律之项背,但是在实践中却也留下了预防纠纷并为不动产物权变动保驾护航的印记,而这本是不动产法定公证制度所应发挥之功效。与不动产法定公证制度的缺失相伴而来的是近年来我国涉不动产纠纷案件数量井喷式增长,这一现象自2016年《联合通知》被废止以来尤为明显。通过中国裁判文书网检索案例可以发现,我国法院2016年共审理涉不动产的案件数量为105492件,然而,尔后仅一年时间,案件数量便增长近一倍,达到了186878件。更为夸张的是,2020年审理的案件数量已经增长至376824件,与2016年相比,案件增长率竟高达257.2%,而在同一时间段内,我国整体的案件增长率却仅为41.5%。[5]

面对社会转型期纠纷数量的急遽增长,习近平总书记在中央全面依法治国工作会议上指出,要完善预防性法律制度。然而,透过纠纷数量这块“投影布”,映射出了在不动产领域国家制度未臻完善与治理能力趋于弱化的图景。故而,不动产法定公证制度的缺失所造成的绝不仅仅是公证丧失改造与重塑不动产登记环境的机会,更为严重的是,会导致社会秩序紊乱,阻碍国家治理能力提升。基于此,本文从不动产法定公证制度的现状出发,剖析其面临的现实困境,澄清其存在的理论误区,重构其发展路径,以期充分发挥公证作为重要预防性法律制度的价值。

二、不动产法定公证制度的现状检视

(一)立法导向:相关规定的日趋消弭

1.不动产法定公证制度长期缺位

根据我国《公证法》第11条和第38条可知,法定公证是指对于法律、行政法规规定应当公证的事项,有关自然人、法人或者其他组织依法向公证机构申请办理的公证。此外,在向全国人大常委会提交的审议报告中也曾明确将法律中规定的“应当公证”认定为“法定公证”。[6]故我国的法定公证事项应当只能由法律进行规定。而纵观法律的规定可以发现,即使法定公证曾经存在,但是相关规定也很快便“消亡”。[7]与涉外收养等事项不同的是,不动产物权变动从未被纳入法定公证的范畴。尽管在《物权法》颁布前,《联合通知》已施行长达14年之久,其中继承房产办理继承权公证、赠与房产办理赠与公证更是成为实践共识,但是《物权法》及近年颁布的《民法典》却未提及该制度。因此,不动产法定公证制度在我国长期以来处于缺位状态。

2.地方性法规中不动产强制性公证规定逐渐减少

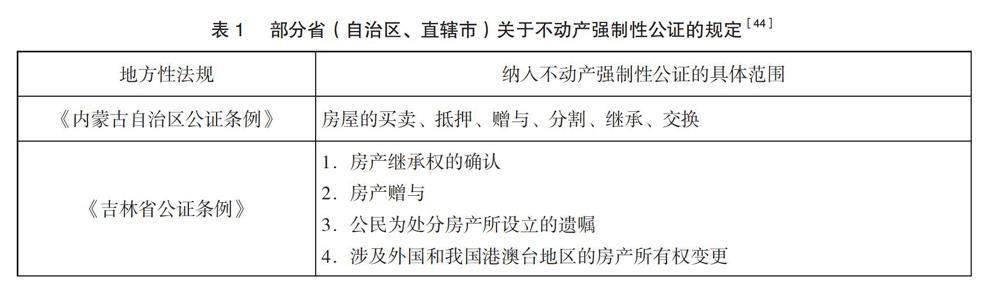

20世纪90年代以来,地方性法规中的不动产强制性公证规定普遍存在。以省级行政单位为例,共有20个省、自治区及直辖市的公证条例或公证规定存在或曾存在关于不动产强制性公证的规定。如《黑龙江省公证条例》规定,城镇私有房屋的赠与、继承、分割应当办理公证。但随着社会的发展,地方性法规中不动产强制性公证规定的数量呈现逐渐减少的趋势,如2000年颁布的《内蒙古自治区公证条例》曾规定房屋的买卖、抵押、赠与、分割、继承、交换应当由当事人向公证机构申请办理公证,但2022年修订《内蒙古自治区公证条例》时该项规定已被删除。据统计,目前仅《山西省公证规定》与《黑龙江省公证规定》两部省级行政单位的公证规定尚存在涉及不动产强制性公证的内容。在不动产交易日趋纷繁复杂、公证制度渐臻完备的情况下,不动产强制性公证反而渐失立足之处。

从图1不难发现,1993年后,涉及不动产强制性公证的地方性法规数量开始大幅上升,而这一变化的出现应该说与《天津市公证若干规定》的发布不无关系。在《天津市公证若干规定》发布后不久,司法部随即下发了《关于转发〈天津市公证若干规定〉的通知》,其中明确要求各省、自治区、直辖市司法厅(局)予以参照。以此为肇始,各地司法行政机构纷纷效仿。[8]此外,观察图1还可以发现,以2006年、2007年为时间节点,开始呈现与此前完全相悖的下降趋势。这一情况的出现可以归因于以下两点:其一,2005年颁布、2006年实施的《公证法》使部分学者以其第11条为理据,认为带有强制性质的公证规定只能由法律、行政法规来创设,其他规范无权对之进行规定,[9]更有学者指出,我国各省(自治区、直辖市)通过地方性法规所确立的强制性公证规定从2006年起就不再具有效力了;[10]其二,2007年施行的《物权法》中法定公证条款的阙如,引发了兹后废止公证条例、删除不动产强制性公证规定的浪潮。

(二)司法旋律:对公证前置的取态不一

为检视法院对不动产登记中公证前置之态度,本文选取了行政诉讼中不履行法定职责这一案由为视角,通过法信数据库和中国裁判文书网以公证、登记为关键词进行检索,在排除无关案件与重复案件后,共有27件案件可作为有效分析样本。[11]在这27件案件中,法院对不动产登记中公证前置持赞同态度的有10件,如靳传文与合肥市房地产管理局不履行法定职责一案,[12]以及赵芙蓉与天津市红桥区房产总公司不履行法定职责一案。[13]而持反对态度的则有14件,如金桂芳与绍兴市住房和城乡建设局不履行法定职责一案,[14]以及汪仁怀与句容市人民政府不履行法定职责一案。[15]此外,有3件案件回避了不动产登记中公证前置的问题,未表明对此持何种态度。由此可见,我国法院对不动产登记中公证前置的态度不一。

通过对持反对态度案件的进一步梳理可以发现,其理由主要集中于以下三个方面。其一,《行政诉讼法》规定人民法院审理行政案件的依据为法律、行政法规及地方性法规,而《联合通知》不属于上述类别之一,故不能对其中要求公证前置的规定予以适用。持此种观点的案件共有7件,占据了多数,如周秀琴、周雪芹等与金乡县房产管理局不履行法定职责一案。[16]其二,法律、行政法规中并未有不动产登记公证前置的规定,因此行政机关不能在这之外创设新的权力来限制或剥夺行政相对人的合法权利。持该观点的案件如于凯因认为齐齐哈尔市房产管理局不履行房屋变更登记职责一案。[17]其三,《房屋登记办法》中并无公证前置的规定,持这一观点的案件如李庆、李衡亮诉衡南县住房和城乡建设局不履行法定职责一案。[18]

需要指出的是,在反对不动产登记公证前置的案件中,还包括《中华人民共和国最高人民法院公报》刊登的案例,如陈爱华诉南京市江宁区住建局不履行房屋登记法定职责一案。[19]由于《中华人民共和国最高人民法院公报》案例具有超越个案之影响,故而可以预见,就司法维度而言,若无不动产法定公证制度,法院对不动产登记中公证前置的认可度无疑会大打折扣。

三、不动产法定公证制度长期缺位的成因探析

(一)立法的二元性引发其衔接障碍

我国的公证立法由两部分构成,一是关于公证机构的组织法与公证程序法(以下简称“组织、程序法”),二是关于公证机构的活动法(以下简称“活动法”),前者体现为我国的《公证法》,后者则体现为《民法典》《公司法》等法律中关于公证运用的规定。[20]前述所称即为公证立法的二元性。以我国公证制度之流变为视域不难发现,活动法常常落后于组织、程序法。我国公证制度恢复以来,最早的组织、程序法为1982年颁布的《公证暂行条例》,而此时的活动法仅为同年颁布的《民事诉讼法(试行)》,[21]随着社会的发展,组织、程序法渐趋完善,至2005年《公证法》的颁布,已形成一个较为完备的体系。反观活动法,虽然也曾受到重视,然而从长期的视角观之,二者却处于迥异的两条轨道当中。[22]究其原委,可以归因于公证立法的二元性引发了二者之间的不均衡发展,最后便演变为如今的衔接障碍。

以《民法典》的立法过程为例。无论是最终颁布的《民法典》还是此前有关学者起草的草案,都未见到不动产法定公证制度的身影。如在梁慧星教授主编的《中国民法典草案建议稿》中,共计有1924个条文,但涉及公证的仅10条,其中法定公证的范围仅包括企业担保的设定行为,不包括不动产领域。[23]再如王利明教授主编的《中国民法典草案建议稿及说明》,全文共2056条,其中仅8条涉及公证,法定公证的范围除遗嘱管理人的遗嘱清册外,还包括当事人设定浮动抵押权的合同,但同样不包括不动产领域。[24]由此观之,不动产法定公证制度并未得到民法领域学者的重视,而这也正是公证立法二元性所引发衔接障碍中的一个缩影。

(二)不当干预公民契约自由的质疑长期存在

契约自由原则萌生于古希腊亚里士多德和斯多葛学派的自然法思想,发展至今,其内涵可概括为缔约的自由、选择相对人的自由、契约内容的自由、契约形式的自由等方面。[25]可见,不动产法定公证制度将公证作为交易双方所达成契约生效的条件,侵犯了公民契约形式的自由。然而,对契约自由的干预并非被绝对禁止,当公民之间的契约涉及国家利益、社会公共利益时,国家便需对之进行限制。实际上,契约自由原则的发展同样也经历了从绝对化向相对化的转变。在自由资本主义时期,人的意志得到绝对的尊重,“人们可以依其自身法则去创设自己的权利、义务”。[26]但是,当完全竞争的市场经济“失灵”时,国家便不能任由市场主体以契约自由原则作为其“挡箭牌”而对涉及国家利益、社会公共利益的契约行为“坐以待毙”,如现代各国的合同法中,几乎均确立了公序良俗、诚实信用原则,若当事人之间的合同有违这两个原则,则会被认定为无效。基于此,在一定情况下对公民之间的契约自由进行一些限制尤有必要。

然而,这种限制的边界却并非总是泾渭分明。换言之,国家公权介入个人私权的时机往往难以把握。若将公权与私权的范围比作以立法权、行政权和司法权为中心的“场域”,则该“三权”因与公权联系最为紧密而处于最内侧的同心圆上,从该同心圆向外延申,随着与“三权”联系越来越弱而逐渐转为公民私权范围。而两者的交界点处于何处,往往取决于社会的发展情况,如在不动产交易尚不频繁时,未有造成市场失灵之风险,公权便可以无须扩张以对之进行干预。故而,过往对不当干预公民契约自由的质疑使不动产法定公证制度的构建难竟全功。

(三)增加交易成本侵犯公民私益

交易成本的增加体现为以下两个方面:公证费用的支出与核查成本的增加。前者是指当事人除缴纳不动产登记费用外仍需额外支付一笔公证费用,后者是指对当事人不动产交易情况的核查除登记部门的审查外还需增加公证机构的审查。尽管核查成本的增加部分由公证机构负担,但是该成本的负担是以当事人缴纳公证费用为代价,其实质仍属于对公民私益的侵犯。此外,反对不动产法定公证制度的学者还认为这一制度将导致公证行业对不动产领域的垄断,以至于其他中介机构无从涉足,并在没有市场竞争的情况下导致公证作用“质次价高”的情况出现。[27]故由此来看,公民支付了相应的公证费用却难以获得与之相匹配的服务,这是对其私益的进一步破坏。虽然不动产交易是否安全事关国家利益、社会公共利益,并由此给予了公权介入公民契约自由的可能性,但是以侵犯公民私益为代价终究难以符合我国“以人民为中心”的理念导向,且现今公民个人权利意识的勃兴也为该制度的构建加大了阻力。

(四)公证参与不动产物权变动历史传统的缺失

纵观各国法定公证制度的发展脉络可以发现,几乎每个国家均自公证制度建立起便存在参与不动产物权变动的规定。如日本的公证制度更是直接源于对土地自由交易的干预。此外,在德国、瑞士等国家,虽不像日本般重视公证在不动产物权变动中的作用,但在公证制度的发展过程中,不动产法定公证也始终占据十分重要之地位。与世界各国的不动产法定公证制度形成鲜明对比的是,我国的公证制度长期以来缺乏参与不动产物权变动的传统。其具体缘由可以从我国公证制度建构的历史环境中得以管窥:我国公证制度肇始于计划经济时代,其时不动产买卖等重大事务是在国家计划内流转,故法定公证无存在之必要。[28]故而,我国公证制度自然不会存在参与不动产物权变动之传统。然而,令人感到吊诡的是,在向市场经济体制转型的过程中,这么多年来我国仍未对不动产交易等重大事项施行法定公证。因此,建构一套与中国特色社会主义市场经济体制相适应的公证制度应当是未来公证改革的方向之一。

四、不动产法定公证制度引入的多维证立

(一)基于国家利益保护的有限干预

在现行不动产登记实行国家赔偿的背景下,登记人员怠于履行职责并导致登记错误的情况时有发生。而国家赔偿的金额往往十分巨大,如原深圳规划国土局曾因登记错误而被广东省高级人民法院判决赔偿870万元,这也创下了当时国家赔偿的最高历史纪录,且赔偿的确认经过了长达6年的诉讼。[29]昂贵的赔偿金额与长期处于悬置状态的法律关系无疑会对社会秩序之稳定造成强烈冲击,而依靠诉讼手段解决不动产纠纷,除需要国家司法资源的投入外,还需要当事人在时间与金钱方面的额外支出。因此,由现行不合理的不动产登记制度所衍生出的纠纷,不仅侵害了国家利益,更是与“提升人民满足感、幸福感、获得感”的制度旨趣背道而驰。故而,借此可以洞察出,当事人之间的不动产契约需要国家公权的及时介入。然而,公权的介入不能只聚焦于碎片化地修复已破坏的社会秩序,而应当转变治理思维,以预防纠纷的发生为切入点。

基于此,宜选择一种有限的国家干预手段,以降低纠纷发生的风险。新古典经济学家认为,实现资源最优配置的重要途径是自愿交易,而私人合同是交易双方保障自愿交易的一种内在自我救济机制,但与此同时,“在一个交易成本为正的世界里,自我救济是不够的,还需要外在的公共救济”。[30]法定公证便是这样一种公共救济的机制。当事人在进行交易时,都希望能“从合作中获得回报、合作愿意接受的价格及其他与承诺相关的信息,这些信息的不对称会阻碍正常交易的顺利进行”。[31]而作为多数当事人一生只经历一次的不动产交易,在社会信用体系未臻完备的背景下以其涉及财产金额之大、当事人经验之缺乏而使交易双方都更迫切地希望对方披露全部信息。因此,法定公证作为一种强制披露交易信息的手段便具有了合理介入的空间,其可以满足双方当事人的需求以促使交易的安全达成,并进而达到维护国家利益的目的。

(二)对政府“放管服”改革的因应

“放管服”改革是党的十八大以来我国为“促进简政放权、激发市场活力、提高国际竞争力的重要战略部署,是深化行政管理体制改革、加快政府职能转变的一场深刻的自我革命”。[32]在这一背景下,不动产法定公证便具有了更重要的理论价值与实践意义,具体体现在以下几个方面:

1.放权社会与多元共治格局的打造

打造共建共治共享的社会治理格局是党的十九大所提出的重要思想,其主张以各行为主体间的多元合作和主体参与作为治理基础,并在科学规范的规章制度指引下,更好地应对社会问题,促进社会资源的合理配置。[33]故而,在我国公证机构彻底脱离行政体制并逐步走向社会化的背景下,可以打造公证机构进行实质审查与登记部门进行形式审查的不动产监管的新范式,从而实现对社会资源的重新配置与耦合,有利于打造社会多元共治格局。

2.登记职能与监管责任的结合

放管结合意在强调在“放”的同时不能将“管”弃之不顾,若一味“放权”,将会走向无政府主义的错误道路。诚然,不动产法定公证制度的施行将导致不动产登记部门实质审查权的让渡,但同时又保留了不动产登记部门形式审查的权力,如此可以实现对公证机构与不动产的双重监管。易言之,不动产登记部门职责之重心发生了从审查向监管的转移。

3.服务效率与质量的优化

不动产登记部门囿于人员有限、审查压力大、法律专业知识不足、服务意识薄弱等问题,往往不能给予申请登记的当事人良好的服务。与之相反的是,作为公共法律服务重要组成部分的公证,在经过体制改革与职能转变后,服务能力与水平已大幅提升,且公证机构内部的竞争性也可以消弭公证产品向“质次价高”的异化。同时也有学者指出,在公证体制改革背景下,公证员的职务双重性可以使其在严守法律与社会公共立场的同时,又以自身的专业法律服务收取合理的报酬。[34]因此,不动产法定公证制度不仅不会导致公证产品“质次价高”的情况发生,反而会对提高服务效率与质量大有裨益。

(三)公证公信力与登记公示效力的内在契合

公证的公信力是指公证制度所具有的令社会公众信服的力量。具体而言,是指“公证机构通过独立行使国家证明权在社会生活中建立起一定的公共信用,法律为保护此种公共信用而推定凡经公证的民事法律行为、有法律意义的事实和文书都真实、合法”。[35]基于此,公证的公信力来源于法律的保障,如《公证法》第36条、《民事诉讼法》第72条等,这些条文均将有效公证文书所确定的事实纳入免证事实的范畴,与人民法院生效裁判效力相同,故从这一层面来看,公证机构的公信力与人民法院的公信力几无差别。因此,在实现政府不动产登记部门职能转变的过程中,公证机构是承担政府部门部分职能的不二人选。需要指出的是,相较于不动产登记部门,公证机构之公信力具有一定的“脆弱性”,具体体现在公证书所认定的事实仍然可能被推翻,而登记公示效力却具有绝对性,在诉讼中无法被推翻。[36]然而,我们却难以判定二者的公信力孰优孰劣,原因在于不动产登记部门的公信力是以牺牲财产所有权的安全为代价,但是实际上,关于善意第三人的利益与财产所有权的利益两者谁更值得被优先保护,往往需要结合特定个案去衡量。因此,公证的公信力在某种意义上来说更具有合理性,其可以弥补不动产登记部门公信力的“僵硬性”,二者的结合可以谈得上相得益彰。

(四)公证核实权对登记审查能力的(专业)补强

根据《民法典》第212条、《不动产登记暂行条例》第18条和第19条的规定,我国不动产登记实行的应当是实质审查。但登记部门的审查行为“直接决定了房产产权是否有效、是否具有权利瑕疵”,[37]若出现登记错误的情况,不仅会危害当事人的权利,还会导致国家利益的虚耗。基于此,若不确立实质审查的标准,将会导致登记后果与审查标准之间的严重失衡。与对实质审查的需求形成反差的是,登记部门并不具备进行实质审查的能力。如登记部门在对合同法律效力进行审查时,其工作人员并不具备相应的法律知识,故此时未免有“强人所难”之嫌。此外,由登记部门对合同的实质条款进行审查,将使其职责无异于司法机关,不动产登记程序将异化为向司法机关提起的合同确认之诉,如此规定将加剧我国行政权与司法权严重失衡的现状。[38]相较于登记部门的工作人员,具备专业法律知识的公证员更具备进行实质审查的能力,其可以弥合登记后果与审查标准之间的裂缝,且由已脱离行政体系的公证机构承担实质审查的职责,亦有利于缓解我国公权力严重失衡的困境。

(五)公证法律责任对国家责任风险的有效分担

根据《国家赔偿法》第36条之规定,国家只对登记错误所产生的直接损失予以赔偿。但鉴于在实践中直接损失的判定标准极为模糊,导致在认定过程中争议较大,进而造成当事人获得赔偿所需花费的时间往往较久,如在本文前述原深圳规划国土局赔偿案中,当事人维权便持续了6年时间。此外,不动产登记错误引发的国家赔偿数额通常较大,一旦登记错误发生的频率变大,将是国家难以承受之重。基于此,分担登记错误的风险殊为重要,而具备完备权利救济机制的公证机构便可以适配于此种风险分担需求。借由《公证法》第15条可知,参加了公证执业责任保险的公证机构,可以应对各种错证、假证的赔偿要求,不仅无须以国家赔偿为保障,且可以缩短当事人获得赔偿的周期。故而,由公证机构与登记部门共同分担登记风险是不动产法定公证制度的重要图式,不仅便于当事人维护自身权利,亦有利于缓解国家财政负担。

五、不动产法定公证制度发展的具体路径

(一)新时代不动产法定公证制度构建的基本遵循

党的十八届三中全会指出,国家治理体系和治理能力现代化是全面深化改革的总目标。因而,衡量一项制度的构建是否成功,其基本判断依据在于该制度对国家治理体系与治理能力现代化的推进是否有所裨益。对于不动产法定公证制度的建构,主要着眼于以下两个价值目标的实现:

1.把非诉讼纠纷解决机制挺在前面

纠纷治理体系是国家治理体系的内生机制,而纠纷治理效能则是衡量国家治理体系、治理能力现代化的重要表征。2020年,习近平总书记在中央全面依法治国工作会议上指出,“法治建设既要抓末端、治已病,更要抓前端、治未病”。党的二十大报告所提出的“中国式现代化是人口规模巨大的现代化”论断,亦表明我国要注重纠纷的预防治理,以此才能避免走向西方式“诉讼大国”的道路。因此,面对日益严峻的纠纷数量增长现状,为缓解法院“案多人少”的矛盾,习近平总书记明确提出要“把非诉讼纠纷解决机制挺在前面”,这也为未来我国公证制度的改革与完善指明了方向。

作为非诉讼纠纷解决机制重要组成部分的公证,素有“多设一家公证处就可少设一家法院”的美誉。故而,在矛盾纠纷的“重灾区”内,提升公证预防纠纷、化解矛盾的质效,既是对“把非诉讼纠纷解决机制挺在前面”思想的有效贯彻,亦是推进国家纠纷治理体系、治理能力现代化的重要路径。基于此,面对不动产领域矛盾纠纷频发的困局,由公证提前介入,可以过滤相应的纠纷风险,进而大幅提升纠纷治理效能。不动产法定公证制度的适时构建无疑是有效解决当今不动产领域诸多问题的一剂良方。

2.共建共治共享社会治理格局的打造

社会治理格局的打造是国家治理体系的重要组成部分,对于国家治理能力的提升殊为重要。“根据马克思主义理论,回归社会是人类历史发展趋向。”[39]我国亦有学者指出,国家权力向社会的回归是善治的本质。[40]而“共建共治共享社会治理格局”的基本意涵与上述论断高度耦合。这一治理格局的形塑,首先强调的是治理的社会化,社会力量的高度参与是这一治理格局的基本特征。在众多的社会力量中,“社会组织是社会治理中最具活跃性和潜能的主体要素,是否、如何以及在多大程度上发挥社会组织的作用,事关现代社会治理格局建设的成败”。[41]与此同时,公证体制改革的推进使公证机构向着社会组织的定位逐步发展,并因此而使“共建共治共享”的理念融入不动产法定公证制度的基本框架。在此意义上,不动产法定公证制度内嵌入了全新的价值取向,公证参与到不动产物权变动中不再仅仅以预防效能为理据,其仅是立法创制的法律修辞,而向共建共治共享社会治理格局的不断聚拢则是不动产法定公证制度更深层次的意涵。

然而,社会力量的参与仅仅是共建共治共享社会治理格局最表层的特征,“社会治理的专业化”是对其更进一步的要求。有学者指出,“多元参与问题已不单纯是提升政治合法性问题,更主要的是对治效的诉求”。[42]更有学者表示,社会治理现代化就是多元主体所代表的专业化知识的融合应用。[43]故而,由公证机构参与不动产物权变动过程,不仅仅是其社会组织的地位使然,更重要的是公证机构具有可以对不动产物权变动行为进行实质审查的“遗传基因”,其法律专业性可以确保社会治理效能的提升。基于此,由公证机构掌握不动产登记的部分阀门,彰显了我国向共建共治共享社会格局与善治目标的追求。

(二)不动产法定公证的具体适用范围

鉴于不动产法定公证制度在我国长期缺位,在构建之初,其适用范围不宜过宽,应当给予公证机构、登记部门以及社会公众必要的适应时间与空间。随着该制度的推广,待至实践的发展与时机的成熟,可以逐渐适当拓宽其适用范围。基于此,具体范围的划定应以实践基础与利益保护的迫切性为导向,故笔者建议,宜以地方性法规与《联合通知》中关于不动产强制性公证的规定为基础来对具体适用范围进行把控。

经过统计(表1),纳入各地不动产强制性公证的事项中,数量最多的为:所有房屋的买卖、涉及外国和港澳台地区的房产所有权变更、所有房屋的抵押、城镇房屋的抵押、涉外房屋的抵押、所有房屋的赠与、城镇房屋的赠与、涉外房屋的赠与、所有房屋的继承、城镇房屋的继承、涉外房屋的继承、土地使用权的转让、国有土地使用权的转让、国有土地使用权的抵押。基于此,可以考虑将以下事项纳入不动产法定公证制度的适用范围:

1.涉及外国和我国港澳台地区的房产所有权变更

在房产所有权变更中,涉及外国和我国港澳台地区的变更以其核查难度之大、与国家利益联系之密切而应当受到格外“关注”。此外,若不动产登记出现错误,亦加大了当事人维权的难度。因此,对涉及外国和我国港澳台地区的房产所有权变更进行强制公证是保护国家利益与当事人利益的必要之举。

2.房屋的赠与

房屋的赠与涉及当事人重大的财产处分且该处分具有无偿性。由于实施赠与的当事人多年长,对其财产处分易受他人影响,故要求在实施房屋赠与行为时进行强制公证有利于查清赠与人的行为是否为其真实意思表示。此外,公证形式的严肃性可以使当事人经过深思熟虑后再决定是否实施赠与,进而实现对“冲动”处分房产行为的部分过滤。

3.国有土地使用权的转让、抵押

土地在不动产中居于最重要的地位,公民对国有土地使用权的每次处分无不牵涉最核心的国家利益,故而,为防范相应的风险,应以公证—登记的程序逻辑对之进行约束。在对国有土地使用权进行处分的行为中,转让、抵押适用范围最为广泛,故对这两种行为进行强制公证可以有效遏制侵害国家利益的情形出现。

(三)自愿公证与法定公证收费的二元化

根据《公证法》第46条之规定,公证费的收费标准由国务院财政部门、价格主管部门会同国务院司法行政部门制定。虽然各地的公证收费标准不一,但是在合同公证的收费模式上却呈现一致性,几乎均规定按合同标的额进行收费。[45]而与之相悖的是,《民法典》第223条规定,不动产登记费按件收取,不得按照不动产的面积、体积或者价款的比例收取。出现上述收费模式差异的原因是,不动产登记以国家的强制管理为表征,具有一定的公益性,不宜按合同标的额进行收费。因此,当不动产法定公证施行后,应采取二元化的收费模式以契合不动产登记独有的制度逻辑。在具体的构建方式上,应当权衡多方利弊,不能以牺牲某一方的利益尤其是公民个人之利益为代价,否则既会不利于制度的落地实施,亦会背离我国“以人民为中心”的目标导向。因此,笔者认为,为弥补当事人在个人成本方面的额外支出,可以考虑让作为受益方之一的政府部门以购买公证服务的方式承担(部分)公证费用。[46]

(四)建立公证与登记的衔接机制

公证与登记的衔接机制是保障不动产法定公证制度顺畅运行的逻辑前提。首先,将公证设置为登记的前置性程序。其次,合理分配二者的审查形式。由于公证机构较登记部门更具备实质审查的能力,故在对公证与登记资源进行重新配置与耦合后,建构起公证机构进行实质审查与登记部门进行形式审查的新范式可以实现对资源的最大化利用。最后,明确登记部门与公证机构的对接机制。根据《不动产登记暂行条例》的规定,不动产登记原则上应当向不动产所在地的县级人民政府申请,[47]与之相契合的是,《公证法》第25条规定,申请办理涉及不动产的公证,应当向不动产所在地的公证机构提出。因此,登记部门与公证机构的对接应当以不动产所在地为连接点,即不动产所在地的县级人民政府通过向其管辖范围内的公证机构购买服务,由其对不动产法定公证事项进行公证。需要指出的是,目前公证机构在县级行政区域并非全覆盖,故针对此种情况,应允许政府向其管辖范围以外的公证机构购买服务,但是公证机构的确定应当以便民利民为基本原则。

(五)在公证中探索发展不动产登记代理业务

2022年4月13日,自然资源部印发的《不动产登记代理专业人员职业资格制度规定》和《不动产登记代理人职业资格考试实施办法》对不动产登记代理人制度进行了详尽的规定,这是为规范我国不动产登记制度运行而采取的重大举措。然而,这并非我国第一次规定登记代理人制度,早在2002年,我国人事部、国土资源部便出台文件对土地登记代理人的职业资格进行了明确规定。[48]鉴于不动产登记代理人制度具有确保产权、减轻民众负担、利于房地产市场的管理与理性发展的独特价值,[49]设立该制度几乎是其他国家或地区的普遍做法,如日本的司法书士制度、我国台湾地区的土地代书人制度等。需要指出的是,在其他国家或地区,不动产登记代理人往往非专门的职业,通常由律师或者公证员兼任,如我国香港地区主要由律师来代理不动产登记。[50]故在公证中探索发展不动产登记代理业务是可行之策。如此既能实现资源的优化配置,又能保障不动产市场的良性运作,同时对公证制度的发展亦大有裨益。

六、结语

在过去20年内,我国两次启动对于公证体制的改革,以寻求通过提高公证人员积极性、激发公证行业自身活力来推动公证发展。毋庸讳言,公证行业在服务质量、便捷性等方面确已实现了一定的发展。然而,其作为一种公共法律服务,在预防矛盾纠纷、服务经济社会发展方面还远远不足。2021年,全国人大常委会在开展公证法执法检查时已经意识到这个问题:“2006年,全国共有公证员11685人,全年办理公证业务980.7万件;15年过去了,目前全国公证人员数为13620人,全年办理公证业务仅逾1000万件,公证预防纠纷的作用发挥不够。”故而,在体制改革这一内在自我革新机制对公证发展的推动仍显乏力的情况下,有必要再考虑引入一项外在保障机制以共同推动公证事业的发展。不动产法定公证制度便是这样一项外在保障机制,其不仅具有预防纠纷、维护社会公共利益的效能,还可以通过其强制性来保障公证行业的业务量需求。在体制改革与法定公证的双轮驱动下,我国的公证制度便能实现更长远的发展。2021年,司法部印发《关于深化公证体制机制改革 促进公证事业健康发展的意见》,提出“对于继承等民生类公证服务事项、涉及不动产的公证服务事项,以及重大财产处分等涉及群众切身利益、审查核实告知公证程序要求高的公证事项,结合实际情况,稳慎推进扩大执业区域”。这一改革意见为不动产法定公证制度之推进提供了政策动力。

不过,增加公证行业业务量并不能作为不动产法定公证制度构建的出发点,该制度构建的出发点应当始终是预防纠纷、维护社会公共利益。著名法理学家富勒曾言:“法治的目的之一在于以和平而非暴力的方式来解决争端。”这也是我国推崇非诉讼纠纷解决机制的重要出发点之一。在众多的非诉讼纠纷解决机制中,公证无疑具有最强烈的“和平”属性,其以预防纠纷的形成为己任,因而与我国从末端治理向前端治理的社会治理理念的转变相耦合。基于此,面对日益增长的不动产纠纷案件数量,公证的适时介入殊有必要。而实践中不动产强制性公证规定的“大行其道”亦洞察出社会对不动产物权变动行为进行强制公证的诉求。若对社会的诉求一直悬置,极有可能导致“滚雪球”式社会秩序的紊乱。正如马克思所言:“社会不是以法律为基础,那是法学家的幻想,相反,法律应该以社会为基础。”唯有以此作为不动产法定公证制度构建的立足点,才不至于使其如一株自由生长的野生植物一般,虽开枝散叶,却不知导向何处。

【Abstract】For a long time, the legal notarization system of real estate has been absent in China, and the mandatory notarization provisions of real estate in local laws and regulations are also gradually decreasing. At the same time, in the judicial dimension, it also presents the main theme of different attitudes to notarization. By analyzing the causes of the long-term absence of the legal notarization system of real estate, we can find that the legislative connection obstacles, the doubts about the interference in the freedom of contract, and the increase of transaction costs are the reasons that hinder the construction of this system in China. However, the protection of national interests, the response to the governments “deregulation” reform, and the internal agreement between the notarial credibility and the effectiveness of registration and publicity are the unique values of the legal notarization system of real estate, and are also an important impetus to promote the construction of the system at present. In the new era, “putting the non-litigation dispute resolution mechanism ahead” and “building a social governance pattern of co-construction, co-governance and sharing” to promote the modernization of the national governance system and governance capacity are the basic concepts of building the legal notarization system of real estate. In terms of the design of the rules of the system, its scope of application should be defined on the basis of the long-standing mandatory notarization provisions of real estate in local laws and regulations, which can specifically include the change of property ownership involving foreign countries, Hong Kong, Macao and Taiwan, the donation of houses, and the transfer and mortgage of state-owned land use rights. In addition, the following are also the proper meanings of the topic such as implementing the dualization of voluntary notarization and legal notarization fees, establishing the linkage mechanism between notarization and registration, and exploring the development of real estate registration agency business in notarization.

【Keywords】real estate; legal notarization; mandatory notarization; co-construction, co-governance and sharing; non-litigation dispute resolution mechanism

(责任编辑:王聪)

[收稿日期]2023-02-12

[基金项目]国家社会科学基金项目:中国式现代化视域下的诉源治理体系创新研究(22VRC029);湖南省法学会法学研究课题:公证参与诉源治理机制创新研究(22HNFX-D-002)。

[作者简介]廖永安,法学博士,湘潭大学法学院教授。

[1] 参见黄辉:《中国不动产登记制度的立法思考》,载《北京科技大学学报(社会科学版)》2001年第3期,第67页。

[2] 参见汤维建、陈巍:《物权登记与法定公证制度》,载《法学论坛》2007年第1期,第22页。