“互联网+”背景下非遗文化的保护与传承

程子桐

【摘要】“互联网+”时代的到来,对非遗文化的保护与传承产生了重要影响。山东省潍坊市杨家埠木版年画作为我国的非物质文化遗产之一,因独特的审美价值与艺术价值,在今天仍不失欣赏与借鉴价值,但在保护与传承的过程中面临着诸多亟待解决的问题。本文立足“互联网+”新时代,以杨家埠木版年画为例,结合研究新发现,产生了探究互联网与非遗文化融合发展问题、探索“互联网+非遗文化”保护发展的可行性路径、推动非遗文化在新时代传承与创新发展的思考,希望能为杨家埠木版年画的保护与传承提供一定的参考。

【关键词】非遗文化;互联网+;杨家埠木版年画;保护与传承

【中图分类号】G122 【文献标识码】A 【文章编号】2097-2261(2023)32-0088-03

【DOI】10.20133/j.cnki.CN42-1932/G1.2023.32.027

非遗文化在传承人的口耳相传中得以延续传承,成为最具民族特色的文化类别之一,是我国文化身份和文化主权的象征,通常借助实物载体展示给大众,具有集体性、地域性、综合性和民族性等特点。在“互联网+”的背景下,更好地保护、利用非物质文化遗产,需要不断与时俱进地探索。正如中国非遗年度人物刘魁立所说:“当社会发展到网络时代,非遗传承更不能离开数字化和网络化手段。”因此,将非遗文化与互联网融合已成为大势所趋,需要采用更广泛的方式传承非遗文化,赋予非遗文化新的时代内涵。

一、杨家埠木版年画概述

杨家埠木版年画的历史可以追溯到明朝初期,深受明初政治以及当时对儒家思想颂扬的双重影响。杨家埠本是北方的一个小村落,本地的百姓喜欢在春节期间张贴年画,为了寄托新年愿望,杨家埠的村民们喜欢跪拜神明并且利用年画驱邪避鬼,杨家埠木版年画应运而生。

杨家埠木版年画饱满匀称、造型夸张、对比强烈、贴近生活。它们不受自然的限制,却具有丰富的想象力、概括性、象征性和寓言性,展现了农民淳朴的思想情感和对美好生活的渴望,具有浓厚的民间特色和独特的地方风格。杨家埠木版年画采用独特的制作方式,运用传统的套印技法,先使用线板勾勒出轮廓,再利用套印的方式添加黑色、红色、绿色、黄色等不同颜色。木版套色印刷,版的数量取决于所需的颜色数,版是杨家埠年画的生命。

杨家埠木版年画产于民间,源于民情,代表了劳动人民的利益和心声,长时间的传承为它积淀了丰富的文化底蕴,不仅反映了多个历史时期的文化特征和变迁,而且传递了文化符号和吉祥寓意,具有深刻的文化内涵。

二、当前杨家埠木版年画传承

与发展过程中存在的问题

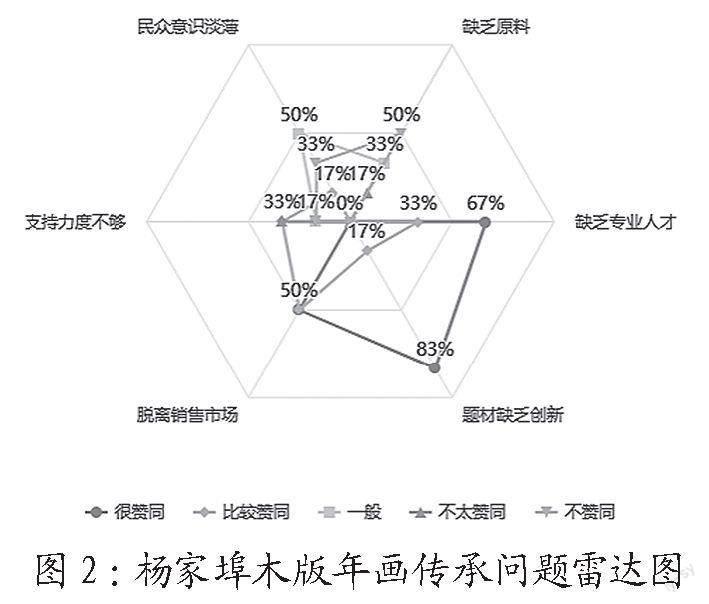

为进一步了解大众对杨家埠木版年画保护、传承、发展等问题的认识,获取更准确的调查数据,团队采用定量研究与定性研究相结合的方法。为使样本更具客观性、真实性和代表性,运用简单随机抽样与分层抽样相结合的方式发放问卷,共收回231份调查问卷,经过核对其中有效问卷216份,有效回收率为93.5%。调研后期,团队到杨家埠实地走访,与手艺人、消费者等各类群体深度交流,对周边的社会生活环境全面考察,收集到诸多可用信息。

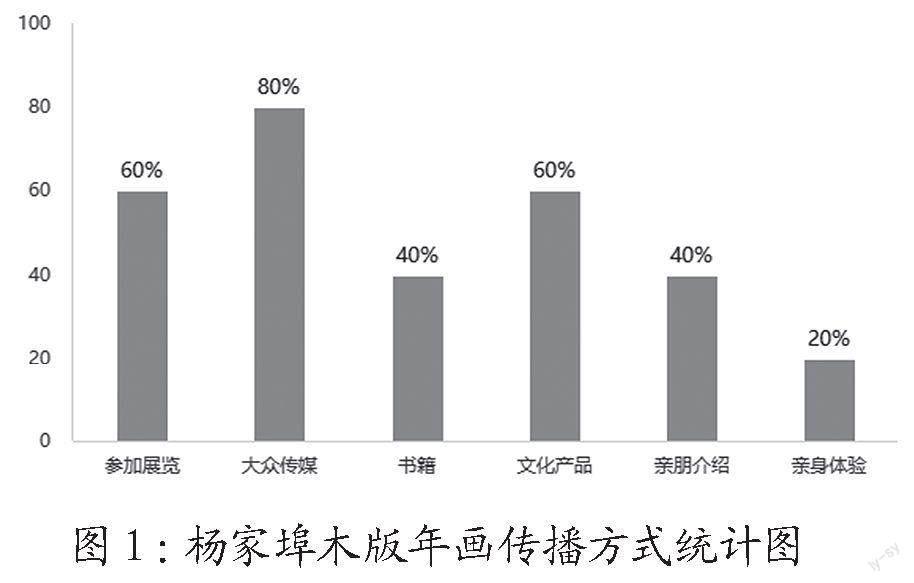

第一,传播方式单一。传统的木版年画传承主要通过地缘和血缘关系来维系,因为对技能要求较高,所以口头传授是主要的教学方式。目前,杨家埠木版年画以静态传播方式为主,主要包括博物馆展览、互联网宣传、市场购买和新闻报道[1]。宣传人员有时只关注宣传本身,仅仅通过图片、视频、色彩等表面元素来进行传播,宣传内容虽然完整,但是却没有充分展示出其深层次的文化价值,人们缺乏认识,更不愿花费精力了解。

图1:杨家埠木版年画传播方式统计图

第二,时空限制传播。一般情况下,杨家埠木版年画在特定岁时节令、社祭庙会等大型民俗活动现场出现,传播时空有限,而且非遗文化、大众文化、网络亚文化、消费文化等多元文化的文化区隔难以打破,难以引发群体传承和集体记忆,也缺乏交互场景建构。同时,传统仪式如“拜师节”“启行庆典”等仅限于地缘群体内部,牢固而稳定,因此难以打破地缘桎梏为非遗文化资本转化提供平台和场景。

第三,缺乏专业型人才。随着乡村经济环境和文化生活变迁,传承人断层现象十分严重,杨家埠木版年画传承人呈现老龄化特征。并且,“现代化”思想对年画发展造成阻碍,外来观念和技术严重侵蚀着年轻一代的思想,他们一味地崇拜外来文化,使得非遗文化被挤压、忽视。杨家埠木版年画逐渐被封存在历史的盒子里,无人问津。

第四,销售市场萎缩。实地研究发现,购买年画的人多为外地游客,他们将杨家埠木版年画当作纪念品购买,这反映出年画的青睐者不再是普通家庭,而是转变成收藏者与宣传者,销量减少。由于农村居住环境的改变,农家已不再张贴木版年画在装饰时尚的居室里,不少年画作坊举步维艰。杨家埠木版年画的市场已经大大萎缩,从过去的大众生活必需品转变为少数人的收藏品,常常被保存在博物馆、艺术馆或展览馆中作为珍贵的手工艺品,传承发展受到了严重限制。

第五,題材缺乏新意。杨家埠木版年画是适应社会环境而产生的,并根据当时群众的精神需求和日常习惯,逐渐形成了自身独特的设计。随着社会的发展和文化的融合,人们的思维方式与生活方式都发生了不同程度的改变,而木版年画的内容主要集中在年画娃娃、灶王爷、门神等题材上,已经不再符合人们的审美需求,逐渐淡出人们的生活。伴随着这一趋势而来的是木版年画产品的单一化和标准化,文化内涵逐渐淡化,市场地位逐渐边缘化,同时受众范围和数量也在不断减少,年轻人对购买的兴趣也难以被激发。

三、杨家埠木版年画传承与创新发展路径探索

(一)科技赋能文化传承,非遗“破圈”焕发活力

第一,以元宇宙数字技术激活非遗生命力。元宇宙具有的高沉浸感、创作开源、闭环经济系统、永续发展等特点,为当前非遗传承面临的空间缺失、吸引力低等问题提供了新的解决思路[2]。通过传感器和VR终端设施,元宇宙将技术嵌入用户身体,使用户真实接收到虚拟场景的刺激,这种“感同身受”的临场感不仅可以拓展非遗文化艺术的展现形式,让用户能够亲身体验到不同的非遗文化艺术板块,还使得用户有机会全方位感受非遗文化艺术,深入了解非遗文化发展历程,有效满足年轻人对非遗文化艺术的学习需求,有助于“活态化”传承非遗[3]。此外,元宇宙有能力超越地域限制,汇聚志同道合的人群,为非遗文化资本转化创造了可交流的平台和环境。在非遗的广阔宇宙中,用户通过仪式可以共同塑造认知和凝聚情感,突破圈子的限制,唤醒更多用户对非遗文化的记忆,进而形成集体凝聚力和文化认同。

第二,利用网络平台扩大知名度。非遗文化的传承无法摆脱数字化和网络手段的依赖,而利用新技术传播非遗文化是当代更好传承非遗的必备条件。数据显示,截至2022年6月中国网民规模达10.47亿。庞大的网民群体为非遗技艺的传播和传承提供了契机,应发挥网络平台作用扩大杨家埠木版年画知名度,让更多人认识到背后的文化价值。

第三,借助大数据推送机制发掘潜在传承人。得益于“大数据+算法”的精准推送方式,抖音、快手以及小红书等新媒体平台根据用户搜索偏好、点赞等情况向用户持续推送内容。那么持续关注某项非遗技艺、长期购买某类非遗产品的用户就可以被划定为该类非遗技艺或者产品的潜在非遗传承人,杨家埠木版年画亦是如此。通过这种遴选机制,由政府推出系列课程,将通过前期培训的用户作为非遗传承人进行长期培养,改变传统非遗保护方式老旧和传承办法单一的局面以解决非遗传承问题。弦歌不辍,薪火相传,只有培养真正热爱、愿意潜心学习技艺的人才,才能让杨家埠木版年画得以传承和延续[4]。

第四,依托电商平台拓宽销售渠道。曾经非遗传承人重技艺、轻营销,而现在传承人正在打破传统、拥抱电商,以短视频拍摄和直播等方式推广非遗技艺和产品,使得非遗产品通过线上的形式进入大众视野,揭开了这些传统技艺的神秘面纱。杨家埠木版年画的传承人应主动放下身段,通过直播的方式介绍、售卖年画产品、文创周边,既可提高非遗产品的知名度,同时也解决了因非遗产品市场化程度不够导致销量惨淡、非遗传承人难以维系生计而无人愿意传承的问题。

(二)创新传播形式,传承匠心艺术

第一,构建五位一体非遗空间。关于杨家埠木版年画的精深内涵和艺术特色仍没有被大部分人熟知,群众参与度较低。再加上娱乐形式的多元化挤压了年画的市场,造成了杨家埠木版年画发展缓慢的现状。因此需要构建“非遗手造博物馆+线下体验空间站+传承实训基地+研学实践教育基地+直播基地”五位一体的非遗文化空间,着力建设文化生态保护区,让更多的人动手体验、亲身感受,不仅要传播木版年画技术本身,更重要的是要传播其文化精神,“以文化人,成风化俗”,实现高质量发展。

第二,发挥景区辐射带动作用。对于杨家埠木版年画的保护和传承,不能仅仅局限于对非遗项目进行记录、存档和展示,还应该根据时代潮流和大众的精神需求,准确地定位和接轨现代生活,将传统技艺与现代设计理念重新结合,展现出全新的魅力[5]。杨家埠民俗艺术大观园是杨家埠旅游开发区景点的核心部位,连续多年在此举办中国杨家埠民俗文化灯会,通过挖掘深厚的杨家埠民俗文化底蕴,以“民俗文化”为媒介,以“全民互动”为主线,紧密围绕“融入性、体验度”,形成了广泛的知名度和品牌效应,在鲁中地区产生了空前的影响力,带动了年画和当地经济发展。除此之外,景区周边还打造了梦里水乡创意园区、杨家埠文化创意梦想小镇产业,包括合院办公商墅、栖园住宅项目、梦想庭院,主要以影视基地、文旅观光为主要业态。基于此,可进一步拓展产业领域,打造度假胜地带动“非遗游”,联动周边发展释放矩阵效应,创造新的发展可能性。

第三,个性化开发文创产品。深入了解非遗本身庞大的知识传承体系后,寻找各项非遗文化与技艺的特有切入点,运用造型、图案、色彩等元素进行再创作,根据消费者的心理和审美喜好,设计出大家喜闻乐见的文创产品。例如,可以从杨家埠木版年画诞生背景、使用工具、每幅年画背后的寓意及象征等多方面进行创意构思,使用将年画图案几何重组化、年画的造型寓意与文创产品功能相结合、年画与地域文化结合等不同创意手法进行非遗文化的破圈创新。同时保证文创产品品牌化与市场化同行原则,聚焦年轻客群,从文创产品这一形态载体入手,形成非遗创意经济的新模式。

(三)发挥社会工作专业优势,多措并举推动非遗发展

第一,深化激励机制。早在明清时期,杨家埠木版年画就得到朝廷的关注,被列入国家保护的范畴,以激励机制加以弘扬,使这门民间艺术得以长足充盈发展。如今面临新的社会环境,有关机制也要产生相应的变化。政府要给予非遗文化传承人更多的鼓励、支持,提出更多切实可行的措施。针对年轻人重回故乡传承非遗文化、非遗文化知识产权管理、非遗文化在民间开发与利用等方面出台更加详尽完备的政策文件与指导意见,并通过社区、社会组织、社会工作者、社会资源及社区自治组织的联动促进政策宣传、落实,培养一批杨家埠木版年画人才。

第二,多学科融合助推持续发展。对拥有版画制作相关技能的人员开展专业培训,例如美术学类学科、设计学类学科,这些学科的专业研究人员有自身优势和学科专业优势,能够与木版年画设计、制作的技能匹配。还可与高校社团合作,例如非遗爱好者社团、木版年画制作社团等,使社团与开设的课程建立联系,发挥高校大学生不同的兴趣领域专长。社会工作作为以“助人自助”为宗旨的专业,需要有效整合社会资源,通过非遗宣传、动手参与、交流互动等让杨家埠木版年画更好地融入生活,实现非遗保护与社区、居民的衔接与联动。

四、互联网+在非遗文化传承

与发展过程中的意义

(一)促进非遗创造性转化创新性发展

在互联网、大数据和人工智能等现代信息技术广泛应用的时代,需要打造非遗文化“流动的文脉,传承的薪火”。“互联网+非遗文化”将互联网与杨家埠木版年画艺术结合,形成了独特的艺术形式,这种创新不仅丰富了杨家埠木版年画的文化内涵,同时为其他地区的文化交流提供了新的视角和方式,为文化传承与创新提供有益的借鉴和启示。

(二)弘扬非遗文化,促进文明互鉴

杨家埠木版年画既要扎根国内,还要走向国际,通过加强与其他地區和国家的文化交流,吸收各地的优秀传统文化元素。木版年画作品的传播和交流不仅促进了文化多样性的保护,也加深了多样文明之间的相互了解和尊重,不同国家能够打破文化壁垒,实现世界文明的共同繁荣和进步。

五、结语

保护与传承非遗文化早已成为全世界的共识,因为非遗文化的艺术与文化价值是不可估量的。但如今,非遗文化的保护与传承困难重重,以杨家埠木版年画来讲,生产技艺复杂、传播形式单一、与当代时尚的相关性有限、得不到有关部门应有的重视和合理开发等问题都限制了杨家埠木版年画的传播与传承。而互联网时代的到来,既是挑战,又是机遇。非遗文化与互联网结合可以拓宽传播渠道,打造立体宣传模式,提高非遗文化产品的附加值,使文化和经济价值兼具。“互联网+非遗”的路径探索,对于非遗文化的传承与保护有着不凡的意义。作为炎黄子孙,我们必将担负起保护好传承好、非遗文化的使命任务,使之真正与时代接轨,在新时代重绽魅力。

参考文献:

[1]牟春妮,赵希岗.杨家埠木版年画的数字化传播路径研究[J].艺术教育,2021(07):175-178.

[2]王慧乐,李姗姗,周剑.基于元宇宙的非遗传承保护与传播研究[J].中国传媒科技,2022,357(12):41-44.

[3]段晓卿.虚拟现实在非遗保护中的应用探究[J].文化艺术研究,2020,13(01):19-23.

[4]邵士德.模因论视角下非遗传统美术在高校中的传承策略研究[J].美术大观,2020(05):130-131.

[5]王智民.非物质文化遗产数字化保护及其应用分析[J].文物鉴定与鉴赏,2020(23):82-84.