“尚友”亦“尚古”

施盛泽

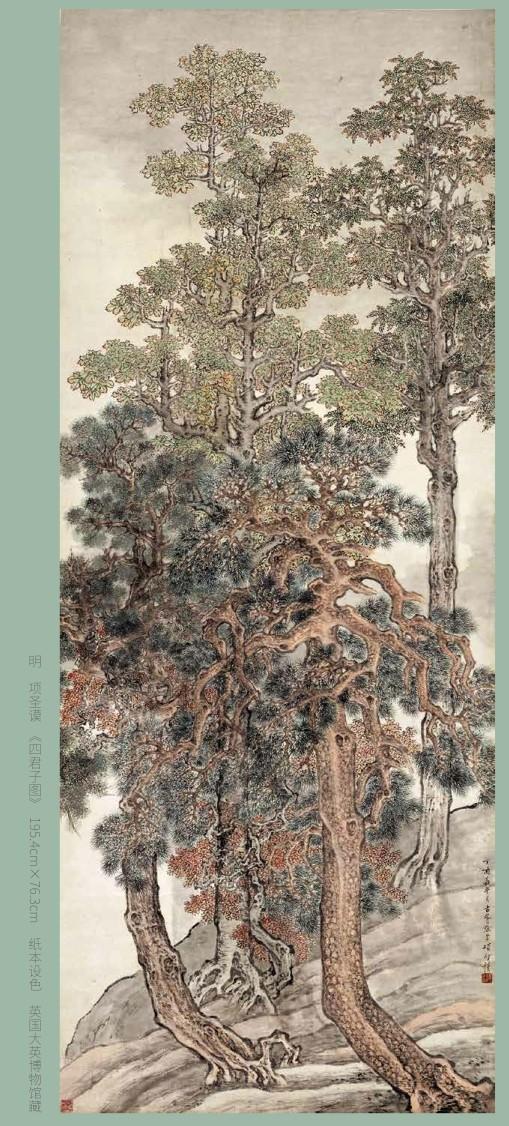

[摘要] 因思念云间故人,项圣谟邀请张琦合作绘制了《尚友图》。此图绘有六位于松间参与雅集活动的文士。此图有一令人疑惑之处,即早在绘制之前,画中人物里有四位已经离世。那么,两位画家是通过何种方式绘制了前述四人的肖像?他们又借助了怎样的塑造方法来还原雅集的场景?本文将依托对画面内容的解析,结合项圣谟、张琦的身份和喜好进行钩沉,同时通过挖掘此次追忆式雅集活动与传为周文矩所作《琉璃堂人物图》的联系,尝试概述《尚友图》的“尚古”特征。

[关键词] 项圣谟 张琦 《尚友图》 尚古 董其昌

清顺治九年(1652)八月十八日晚,项圣谟于灯下完成《尚友图》。从画中项圣谟自题“像则张琦所为,余亦孔彰自画”可知,此图乃项圣谟与张琦合作绘制而成,其中项圣谟绘制树石等物,张琦绘制六位人物。这种合作绘图的情况在明末清初已成普遍现象。项圣谟也时常邀请其他职业画家合绘肖像画,如现藏于吉林省博物院的《松涛散仙图》轴中的人物肖像即为其同职业画家谢彬合绘。项圣谟(1597—1658),字逸,后字孔彰,号易庵,别号松涛散仙等,浙江嘉兴人,项元汴之外孙,早年博览众多书画,结交了董其昌等文人名士。崇祯十七年(1644),明王朝行将覆灭,正值壮年的项圣谟惨遭巨变,家破人亡,家藏大量书画遗失。活跃于这样的时代并适逢此种窘境,项圣谟的部分作品不可避免地显现出了遗民情怀。与项圣谟合绘《尚友图》的张琦也是浙江嘉兴人,职业画家,擅绘人物肖像,乃明代人物画“波臣派”创始人曾鲸的高足。

一、《尚友图》

《尚友图》现藏于上海博物馆,纵38.1厘米,横25.5厘米。画面绘有六位文人,另有交代环境的松、石以及表现活动主题的卷轴画和杯具。就此,我们可知此图记录了一次位于松石间的文人雅集活动。值得注意的是,画面右上角绘有两段松树枝干,而“双松”图式具有嘉木喻君子和赠友纪念等含义,[1]这与此图的主题相符。除此之外,画面左上角有一长段题跋:

项子时年四十,在五老游艺林中,遂相称许。相师相友,题赠多篇。沧桑之余,仅存什一。今惟与鲁竹史往返,四公皆故人矣。因追忆昔时,乃作《尚友图》,各肖其神。其晋巾荔服,一手执卷端,一手若指示而凝眸者,为宗伯董玄宰师。其蓝角巾褐衣,与宗伯并坐一石,展卷而读者,为眉公陈徵君先生。其唐巾昂生,以手画腹上作画者,为冏卿李九凝妻伯。其渊明巾如病鹤者,为竹史鲁鲁山。释则秋潭舷公诗禅也。其高角巾素衣,立于松梧之下,一手持卷倚石,一手指点,若有所质于二公者,即胥山樵项子孔彰也。五老皆深翰墨缘,往还尚论称忘年。相期相许垂千古,画脉诗禅已并传。壬辰八月十八日项子自题,像则张琦所为,余亦孔彰自画,灯下书此。

根据此题跋,我们可以获取三个重要信息,同时也产生了两个疑问。第一个信息是六位人物的身份。根据题跋可知,图中六位文士分别为董其昌、陈继儒、项圣谟、释秋潭、李日华、鲁得之。第二个信息是此图绘制时只有项圣谟和鲁得之在世。通过题跋中“今惟与鲁竹史往返,四公皆故人矣”一句可知,董其昌、陈继儒、释秋潭和李日华在《尚友图》绘制时已离世,仅“如病鹤”鲁得之尚在。第三个信息是《尚友图》乃一幅追忆重构的雅集图。根据题跋,我们能体会到项圣谟与其余“五老”之间的深情厚谊。追忆之情在中秋佳节之后达到顶峰,最终促使项圣谟挑灯完成了这幅《尚友图》。

疑问一:此图完成时已有四位友人离世,那么,画家张琦是通过何种方式绘制这四人的肖像?疑问二:准确来说,《尚友图》是通过项圣谟的重構再现而成的。他并没有指出他们六人在何时何地相聚,也就是说这次相聚可能并不是某一次真实的聚会场景,而是一次由项圣谟回忆重构的场景。正如李铸晋所说:“《尚友图》之作,并非直为当时之雅集,而系纪念当时嘉兴松江艺林之想象构成之图像。”[2]因此,项圣谟在构思此图时会不会借鉴前人相同题材的作品?接下来,笔者就围绕这两个问题展开论述。

二、肖像的追忆与临摹

肖像画的绘制方式大致可分为写生、想象、临摹和追容四种,[3]其中追容即画家根据雇主的口述来描绘。在此期间,雇主可先选用画家所提供的面部图册,即“追容像谱”,选定一类大致的面容。此种肖像绘制方式在明末清初已经广泛出现。考虑到《尚友图》中的六位文士真实存在,且有四位在绘制时已经离世,因而可排除写生、想象这两种绘制方式。那么,画中四位已经过世的人物究竟是临摹(按:这里主要是指借鉴前人作品)还是追容完成的呢?

进行相关推论之前,需要确定《尚友图》中人物肖像的绘制时间。根据项圣谟的题跋可知,肖像绘制的最晚时间应为顺治九年(1652)八月十八日。另外,根据上文的解读可知,此图是在释秋潭、李日华、董其昌和陈继儒相继离世后出于追思之情而作,故其绘制时间不会早于陈继儒离世的崇祯十二年(1639)。因此,四位人物肖像的绘制时间可能是在明崇祯十二年(1639)至清顺治九年(1652)。为什么是一个时间段而不是一个时间点呢?首先,此图先由张琦绘制肖像,再由项圣谟绘制画面中的其他内容,故整幅作品绘制的起始时间存在间隔。其次,姚际恒在《好古堂家藏书画记》中记载道:“项孔复《四贤观画图》,为董思白、陈眉公、项孔彰、僧秋潭。后有七言绝四首,各咏一人。不署名。余跋其后云:‘此卷树石,乃项孔彰笔。图像者,不知何人。岂即孔彰耶。正坐石上,以手捉卷者,董思白也。稍侧而两手提卷者,陈眉公也。据后昂首而观者,项孔彰也。独坐而倚石,若无所营者,僧秋潭也。”[4]由上述记载可知,项圣谟与他人合作绘制了一幅仅有四个人物的画作,该图人物的动态和主题与《尚友图》相近。也就是说,项圣谟可能不止参与绘制了一幅“尚友图”。最后,李日华之子李肇亨在《项易庵道影变相歌》中记载道:“易庵写小影数十帧,坐立笑啼,梦幻惊噩,种种变态皆具。而其间有悲思故国、慕恋母氏、参请翰墨名公,及现韦陀身以护持善念者,尤有关系。”[5]按照李肇亨所言,项圣谟在请人画像时有数十帧之多,不但表情各异,更设定了多种情境。结合上一条,我们知道项圣谟可能在请人绘制“尚友图”时也根据不同需求而绘制了多张人物数目不同的作品。因此,从张琦绘制肖像画到项圣谟完成补景的过程确实存在一定的时间差,而肖像绘制时间被确定为明崇祯十二年(1639)至清顺治九年(1652)确实更为合理。接下来,笔者将结合现存作品,推测图中人物肖像的绘制方式。

依据题跋中“其晋巾荔服,一手执卷端,一手若指示而凝眸者,为宗伯董玄宰师”一句可知,画面左上角头戴晋巾、身穿红色袍服者为董其昌。在明代,红色袍服是四品以上文官的朝服。董其昌在万历十七年(1589)中己丑科进士,殿试得二甲传胪,入翰林院,历任翰林院庶吉士、翰林院编修、湖广学政、太常寺少卿、礼部右侍郎、礼部左侍郎等职,累官至南京礼部尚书,特起礼部尚书,诏加太子太保致仕,自然可着红色朝服。然而,画面中的红袍并没有朝服的补服。另外,如果画家是想通过服饰的颜色来说明画中人物官职的话,画中的李日华也应身穿红色袍服。据此,红色袍服与朝服的联系可以忽略。那么,画家为何要绘制如此鲜艳的红色袍服呢?红,“朱”也,与明代帝王的姓氏相对应。付阳华也认为蒋榖孙旧藏《朱色山水自写小像图》中的朱红色隐喻着明朝国姓。[6]这一重隐喻是否也体现在了董其昌的袍服之上呢?红色袍服除了隐喻明朝外,还有哪些象征意义?

在五代时期的画作《韩熙载夜宴图》和《琉璃堂人物图》中,唯一的红色袍服都穿在画面的重点人物身上,即状元郎粲和王昌龄。也就是说,红色袍服在画面中具有凸显重点人物的作用,如同舞台上的聚光灯。在《尚友图》的“五老”中,董其昌影响力较大,且与项圣谟关系较为密切,因而通过将其袍服绘制成红色来对他的地位进行凸显和强调。另外,关于晋巾的样式,也有很多讲究。明代顾起元撰有《客座赘语》,其中提及时人戴晋巾时会在巾上“或缀以玉结子、玉花瓶,侧缀以二大玉环”[7]。董其昌所戴晋巾的两侧正好也有两个近似白色的装饰物。总之,此图中董其昌的肖像特征与另一幅出自曾鲸之手的《董其昌像》极为相似。现藏于上海博物馆的《董其昌像》由曾鲸与项圣谟合绘而成,完稿时间约为万历四十八年(1620),是目前所见最早的董其昌像,[8]早于《尚友图》绘制的时间段。张琦是曾鲸高足,很有可能见过或临摹过原画。因此,《尚友图》中的董其昌像可能是张琦临摹曾鲸的《董其昌像》而成。至于袍服的颜色,可能是项圣谟为了隐喻明朝并凸显董其昌的地位,专门将原先的白色袍服替换成了红色袍服。

根据目前已发现的释秋潭、李日华和陈继儒肖像,《尚友图》中这三人的肖像可能是追容而成。如果是追容而成,那么项圣谟用长篇题跋来说明每一位前辈面部表情、衣着和动态的目的可能是为了增强肖像的真实感。当然,也不能排除肖像是临摹自失传作品的可能性,如陈继儒的肖像便很可能是临摹前人作品而成。在清代徐璋所绘《松江邦彦画像》册中,也出现了陈继儒的肖像,并且其同《尚友图》中的陈继儒像颇为相近,具体体现在人物的脸型、眼神、鼻型、胡须、肤色上。《松江邦彦画像》册乃徐璋“摹云间往哲像,始于大学士全功思诚,终于陈黄门子龙,共一百十人,凡胜国二百七十年中,忠孝、廉洁、文章、理学,悉登于册”,现藏于南京博物院,尚存99帧,所绘人物活跃于万历末年至崇祯年间,其中就包括了董其昌和陈继儒。该图册的创作时间为乾隆十年(1745)至乾隆二十年(1755),其中所有画像皆是依据前人的写真底本而作。[9]由此,我们可以总结出两种可能性:第一,徐璋临摹或间接临摹了《尚友图》中的陈继儒肖像;第二,张琦与徐璋临摹了同一幅陈继儒肖像,且此像创作时间早于崇祯十二年(1639)。也就是说,《尚友图》和《松江邦彦画像》册中的陈继儒肖像源于同一幅“初版肖像”,而这幅肖像可能已经失传。

综上,关于《尚友图》中董其昌、陈继儒、释秋潭和李日华四位文士肖像的绘制方式,一个可能性最大的推论是——董其昌肖像是通过临摹曾鲸的《董其昌像》而成,其余三人肖像是追容而成。能够肯定的是,项圣谟希望将自己的四位故人描绘得仔细、到位。在他看来,若能结合张琦高超的肖像绘制手法以再现故友面容,或可消减内心的思念之情。从画中的其他细节可以看出,除了尽可能地还原已逝“四老”的风姿,项圣谟还想重现他与“五老”相聚、畅谈的场景。

三、以“尚古”为内核的雅集活动

从广义层面来看,以文人墨客聚会为主题的绘画作品都可称为“雅集图”。“雅集图”又可根据场地、人物身份、活动内容的不同而分为很多种,《尚友图》即为一种特殊的“追忆式文人雅集图”。之所以认定其特殊,是因为这幅“雅集图”按照“当事人”项圣谟的要求,进行了对往日相聚情景的重构。也就是說,画中描绘的场景并不是对真实场景的再现,而是经过了项圣谟的二次构想(按:画面对原场景有增补、删节和美化之处),目的是再现与“五老”的相聚时刻。

《尚友图》的整体画面是以人物肖像为主,以松石为辅,这符合项圣谟当时的意愿。六位文士坐于岩石之上,各自的面部神态、衣着和身体动态均展示得清晰、明确。表现雅集环境的松、石分布于画面四角,画面中心敞开的卷轴画说明六人正探讨与书画相关的问题。从画面中董其昌着“晋巾荔服”、李日华戴“唐巾”、鲁得之戴“渊明巾”的穿着表现,可以看出画家的“尚古”安排。在重构这一场景时,项圣谟会因为“尚古”而参照前人“雅集图”的样式吗?

元人萧斛在《勤斋集》中提及,他曾见到“周文矩校书图”:

图凡八人,皆唐衣冠。三童子前,三人与胡僧对坐,朱衣者持梵夹读,僧屈指为数物状。衣绿者指左,黄衣者拱手,皆有谈说,似是为文事者。中二人偕立,童子磨墨,一则凭曲松而言,若口授其意。一则据石,左执卷,右秉笔而掌其颐,若思檃栝其意而将为书者。后二人坐石上,共执卷,一读而指其文,一仰而若有所思者。[10]

据上述文献可知,元代萧斛曾见过五代周文矩所绘制的“校书图”,并用文字描绘了画面的大致内容。值得我们注意的是,画面中有一个僧人、一个“持梵夹读”的“朱衣者”、一个“凭曲松而言”的人、两个“坐石上,共执卷,一读而指其文,一仰而若有所思”的人。这正好对应上了传为周文矩所作的《琉璃堂人物图》。此图共描绘了八个人物。金维诺指出此八人乃王昌龄与其好友,同时认为其中的僧人是扬州龙兴寺的法慎。[11]此次集会的地点是在王昌龄江宁丞任上所居官衙后厅。通过画面中的器物可知,画中人谈论的主题可能与文人的艺文活动相关。仔细对比两幅作品,会发现众多相似之处:第一,两者的雅集地点相近,都在江南地区。第二,画面中都有一位兼通佛、儒且擅书画的僧人。法慎,“佛教儒行合而为一……以文字度人,故工于翰墨。以法皆佛法,故兼采儒流……以规矩为任,故纲正缁林。以发挥道宗,故上行恭礼。以感慕遗迹,故不远他邦;以龙象参议,故再至京国。以轨度端明,故研精律焉”[12]。释智舷,俗姓周,字苇如,号秋潭、黄叶头陀、黄叶老人,生于嘉靖三十六年(1557),卒于崇祯三年(1630),明代曹洞宗(南宗)禅僧,安徽人,工诗,擅行草书,常与文人雅士坐禅吟诗。其17岁时于浙江嘉兴金明寺千江禅师座下出家,后筑秋水庵于嘉兴南郊,常有文人雅士来访。[13]可见,两位僧人有着众多相似之处。第三,两者的雅集环境相合,都掩映于松、石之间。第四,两幅画作的重点人物,即王昌龄和董其昌,都身穿红色袍服。第五,两幅画作中都有“执卷并坐一石”的两个人物。如此多的相同点不禁令人怀疑项圣谟是否有意从《琉璃堂人物图》中汲取“古意”。项圣谟从小博览众多书画作品和书籍,很有可能见过《琉璃堂人物图》或是读过萧斛的《勤斋集》。

综上所述,通过解析《尚友图》,我们既能体会项圣谟的“尚友”之思,又能品读到他在艺术层面的“尚古”之情。《尚友图》是项圣谟因思念曾经的老师和朋友而重构的文人“雅集图”。他邀请张琦为四位已去世的文士以及在世的自己和鲁得之画像,而张琦在绘制董其昌时可能借鉴了其师曾鲸的《董其昌像》,在绘制另外三位文士时则主要通过项圣谟的口述等方式进行追容。另外,项圣谟很可能在人物穿着、动态等方面也向张琦提出了要求,希望他能够参照《琉璃堂人物图》的细节,在作品中融入“古意”。

人去如灯吹,人散如花落。在一个寒霜浸染的雨夜,项圣谟于《松涛散仙图》轴中题写道:“项子惬意而逍遥,自号散仙亦清福。青山随手信可呼,顷刻能开花簇簇。朝朝洗砚杖头生,茶烟香炉炊烟熟。春风春雨顺天时,九夏脱巾窗有竹。三秋梧影照月阴,冬夜听雪如槁木。昼静吟余晚自嬉,一尊常满醉孤霜。盈耳飕飕若枕流,维松维涛梦不俗……岁久不无掩映,凋落大半,仅存其三矣。”经历了王朝的更迭,项圣谟的生活在顺治九年(1652)基本恢复平静,身边的好友却仅剩“如病鹤”鲁得之一人,故而愈发被孤寂所裹挟,只得慨叹着“飘飘何所似,天地一沙鸥”。

注释

[1]施錡.“双树”喻友:元代交游图画中的李郭传统更化[J].民族艺术,2017(6):115-125.

[2]李铸晋.项圣谟《尚友图》[J].上海博物馆集刊,1987(00):51-60.

[3]张一涵. 传承与演进:明清肖像画艺术表现形态的嬗变研究[D].天津大学,2017.

[4]卢辅圣,主编.中国书画全书·第8册[M].上海书画出版社,1993(10):725.

[5]杨健,主编.北京师范大学图书馆藏稀见清人别集丛刊·第1册[M].桂林:广西师范大学出版社,2007:120.

[6]付阳华.易代之际的自我书写——项圣谟《朱色山水自写小像图》的身份建构与内在焦虑[J].文艺研究,2020(6):127-138.

[7]參见顾起元《客座赘语》卷一。

[8]邢陆楠.董其昌形象的塑造——以其肖像画为研究[J].美术观察,2020(4):50-59.

[9]袁媛.先贤的赞歌[D].中国美术学院,2014.

[10]参见萧斛《勤斋集》。

[11]金维诺.从华盛顿到纽约——欧美访问散记之三[J].美术研究,1982(2):71-77.

[12]周绍良,主编.全唐文新编·第2部·第2册[M].长春:吉林文史出版社, 2000(12):3633.

[13]罗世平.世界佛教美术图说大典·人物[M].如常,主编.长沙:湖南美术出版社, 2017(4):463.