隶书“八分”沿袭流讹考辨

丁少帅

[摘要] 在唐代,“隶书”与“楷书”、“隶书”与“八分”的观念经常被混淆,尤其宋代之后几乎无法辨析,到了明清时期,“八分”更是几乎等同于“隶书”。这与古代文献所讲并不完全相同。“今隶书”与“隶书”虽仅多一“今”字,但表达的意思并不相同,而“今隶书”在古代实际代指“八分”。汉代时期的“隶书”与“八分”是完全不同的两种书体,“隶书”是楷书、行书、草书及古隶书体的总称。“八分”是东汉以来形成的标准化书体。直到唐代以后,“楷书”和“隶书”才正式分途,成为两种不同书体的别称。

[关键词] 隶书 八分 今隸书 王次仲 汉章帝

一、“隶书”与“八分”名词的混乱始末

关于如何分辨“隶书”与“八分”,学界向来颇有争议,一般认为具有明显撇捺波磔趋势的字形就可以称为“八分”。实际上,“隶书”与“八分”两词在古代就已经产生了混淆。自金石学在宋代兴盛以后,对汉代碑版的搜集便成为金石学家所关注的重点,然而随之而来的困惑也开始浮现出来。宋人发现,古代书学文献中出现的“隶书”“八分”在产生时间、判定方法上均没有一个统一的说法。比如,洪适认为“隶书”与“八分”在东汉时期已同时存在,吾丘衍在《字源七辨》中也提出“八分者,汉隶之未有挑法者也”的观点。不过,清人万经对以上诸多看法,尤其是吾丘衍的观点提出过质疑。若以当今的视角审视,似乎与事实恰恰相反。[1]

“隶书”一词出现的时间较“八分”更早。在《说文解字序》中,“隶书”一词已经被十分“熟练”地使用。在万经看来,“八分”一词在秦汉的典籍中并未得见,而是最早出现在世传蔡琰《述石室神授笔势》之中,后又见于成公绥的《隶书体》、刘劭的《飞白书势》、(传)卫夫人的《笔阵图》、(传)王羲之的《题笔阵图后》等文献中。[2]这些文献中并未明确地区分“隶书”“八分”以及两种书体产生的时间,甚至连两种书体的始创者也均未见记载。不过,可以明确的是,在汉魏之际的文献中,两词之间的混用现象已经比较普遍。

广泛记载“隶书”“八分”的时代是隋唐时期。彼时的文献中对创造书体的时间和创造相关书体的人物均有不同程度的混淆,不过时人普遍认为创造书体的时间是在秦始皇时期、西汉初期、汉章帝时期和汉灵帝时期,创造相关书体的人物则是程邈或王次仲。按照《秦集史》的记述,“隶书”和“八分”同为王次仲所作。王次仲始创“隶书”,然而因开罪于秦始皇,被其“令程邈增损其(指王次仲)书行之”。传说,秦始皇派去征召王次仲的使者便是程邈。王次仲被征召而不往,惹怒秦始皇,故而身陷囹圄,而程邈之后亦因犯其他错误而被下狱,两人同关一处,于是王次仲开始教程邈隶法。在王次仲“羽化成仙”之后,程邈便接替王次仲,承担起继续改造“隶书”的任务。

《秦集史》中有关“隶书、八分系王次仲一人所造”的文献来源有三处,分别为《水经(注)》、《图书集成》引《镇志》、《太平御览》引《书断》。《秦集史》将三种不同来源的史料内容杂糅在一起,“因令程邈增损其(指王次仲)书行之”作为核心内容,被收录到《镇志》之中。据颜师古《汉书》注云:“篆书,谓小篆,盖始皇使程邈所作也。隶书,亦程邈所献,主于徒隶,从简易也。”[3]许慎《说文解字序》中有言,程邈所作兼有小篆,以此替换了秦相李斯“删定小篆”之功绩(按:有学者认为这是将小篆与后文“八分”混淆的缘故,说法基本准确),故而王次仲兼有创“八分”“隶书”之名,程邈兼有创小篆、“隶书”之技。后世书论、笔记史料言及,王次仲删改“隶书”在前、程邈“增损其书”在后,[4]而这一说法的渊源正是受《太平御览》及《图书集成》所引录文献的影响。

“隶书”一词来源繁杂,因抄录者不计其数,所以误抄也常有发生。陈振濂在《书法学综论》提及“隶书”来源有三:一是程邈组织,呈奏始皇,遂得以颁布、施行;二是平民通俗书体,广泛流行于民间书手之中,是佐隶用于书写文书、抄录法典所使用的书体;三是流行于徒隶,运用于趋于复杂化的政治文书之中。[5]从实物角度分析,“隶书”在西汉中期便已诞生。华人德在《概述“隶书”》中称:“(河北定县八角廊40号汉墓)用笔逆入平出,主笔皆蚕头燕尾,中段稍提笔收束,波磔较丰肥,结构宽扁,重心安稳,形态舒和。”[6]此简牍书写的时间便在西汉中晚期。然而,此处的“隶书”并不是传统意义上的隶书,应当指代的是“八分”。“隶书”的使用应当是伴随着隶变的开始而出现的。从现有文献分析,西周与东周时期已经出现了隶变的萌芽,只不过在战国时期才看到大规模的“简帛等墨迹书体中的体势趋扁、笔画方折化等便利性趋势”[7]。此种趋势使隶书得以在战国时期出现,至秦朝初年便已较为成熟。因此,古隶才是“隶书”的源头。它不可能突然产生于西汉时期,更不可能是刑徒之人创造的“专用文字”(按:从后文史料学的角度入手,我们仍然把“隶书”看作是由程邈或王次仲等刑徒之人创造的书体,这是因为文献角度与现实情况可能并不一致),而是早期隶变文化的产物。即便现在未能发现东方六国中隶变文字的轨迹,但战国时期社会文字的隶变趋势大体上是相同的。[8]因此,“隶书”“八分”的概念并不相同,但今人一般所提的“隶书”就是“八分”。

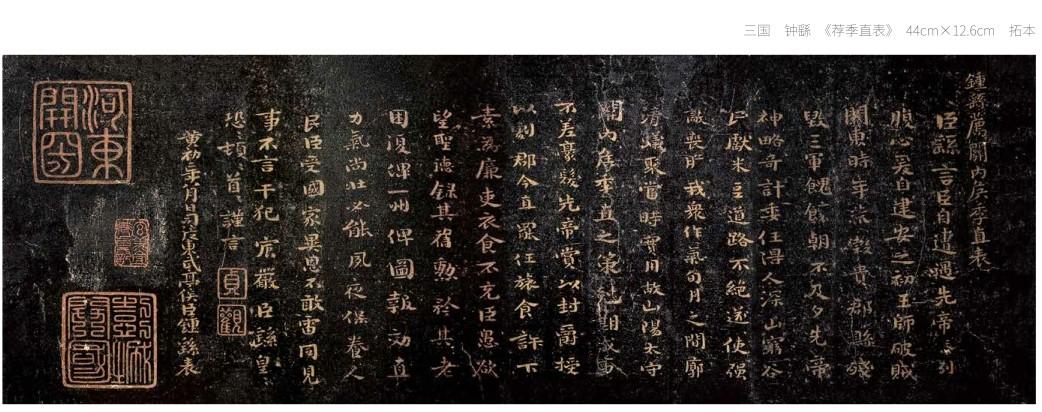

“八分”自西汉出现后,在两汉时期经历了漫长的发展过程。其最早出现的方式是继承隶书(古隶)而来,一直以简牍的方式进行传播,后来经过发展,逐渐代替了篆书,成为具有官方性质、代表庙堂气息的“铭石体”。世传钟繇擅长“三体”,其中“铭石书”并非楷书,也非隶书,而是“八分”(按:此说尚有争议,但“铭石书”指代楷书似乎与史不符)。“八分”虽然产生于西汉简牍出现以后,但其大规模刻入铭石应当已经到了东汉时期。汉代“八分”刻石的用途广泛,如用在碑碣摩崖、墓志、地券、石经、镇墓文、买地券等中,然西汉“八分”书入碑者甚少。康有为在《广艺舟双楫·本汉》中说:“汉隶之始,皆近于篆,所谓‘八分也。”其所列“《赵王上寿》《泮池刻石》”的前者为篆书,后者为古隶,皆非“八分”,《杨量买山地记》自然也非“八分”。实际上,在遥远的西域地区出土的很多汉简已经有明显成熟的“八分”样貌,如土垠汉简中的“里公乘史”“居卢訾仓以邮行”等简牍和尼雅汉简中的“仓颉篇”“王族赠礼木简”。[9]如此一来,反倒可以证明在碑石文化之中,“八分”替代“篆书”的时间较晚,而在此之前,其已经通过简牍的方式迅速传播,范围亦由内地迅速向边塞拓展。从年代上分析,中原地区与边疆之间的发展速度几近同步。在西汉时期,“八分”虽然已经出现,但只具备装饰性,且仅出现在简牍之中,书写仍“不规范”,不具备庙堂气息。不过,这种文字迅速替代了篆书,成为当时社会上书写的主要书体。

然而,后世对“隶书”“八分”二词的判断开始变得混乱。宋代之后,“隶书”成为专有名词,被定义为波磔分明、含有蚕头燕尾动作、字势扁平的书体(按:此处所指的“隶书”为当前的“今隶”,唐人又创“分书”的说法,而宋代所指“隶书”其实指的是唐人所说的“分书”),不再统一指称其他字体。如此一来,“隶书”一词的前后意义便因时代的转变而发生了“脱轨”现象,即“今之称隶者,八分书也。古之称隶者,真书也”[10]。这里引申一下“真书”一词的含义。笔者查阅历代史论,发现“真书”一词皆用于形容“今楷”(按:即今人认为的楷书。同理,“今隶”就是今人认为的隶书),与“正书”一词在名称上略有差异,不过意义相通。“正书”在某些文献中仍然可以代指具有规范性的篆书、楷书等,而“真书”一般只作为楷书的别名,出现于《笔阵图》《续书谱》等典籍之中。

宋人所编《太平广记》中下引“隶书”一条,载有《三国志》《晋书》《南北史》,其中收录了对“隶书”一词的记载。这些记载是宋代以前书目中关于“隶书”词条的总汇。然而,此类“隶书”的释义中明显掺杂着“今隶”“今楷”的意义(按:即混淆有“八分”的含义),不能笼统地加以概括,如《晋书》中记载了王羲之擅长“隶书”,《宋书》中记载了宋文帝擅长“隶书”,这两处的“隶书”皆指“今楷”。《三国志》记载了张昭擅长“隶书”,然而此“隶书”是否为“今楷”则并未说明。《三国志》的作者陈寿为三国西晋时人,彼时“八分”与“隸书”应该是被看作同一书体的,因为同时期的作品《四体书势》也将“隶书”与“八分”等同为同一书体。即使后来随着时代的发展与变化,唐人史书中类似将“隶书”与“八分”混称的“痕迹”已经荡然无存,也不能据此否认魏晋前期出现过这种表达方式。东吴时期的书风较为保守,弥漫着“遵循旧风”的书学观念。《中国书法史·魏晋南北朝卷》中言:“由此可以发觉他(葛洪)对当时钟派新书风掩压吴士旧法的反感。”[11]葛洪只是彼时的一个代表人物,代表了东吴时期书家对魏晋新风的反对和对两汉篆隶风气的坚持。因此,综合判断,张昭所擅书体应该为“八分”。

此外,“隶书”一词的概念是被后世书学者所低估的,尤其陶宗仪甚至认为“隶书”与“楷书”是一种书体,而“隶书”是“楷书”的别名。王羲之改造“隶书”后,又产生了“楷书”这一称呼,所以“隶书”与“八分”没有丝毫关系。[12]在元代之前,“隶书”亦被视为是“行书”“草书”的别称,不过这类称呼较为稀少。沈括在《补笔谈》一文中表达的观点“今之‘正书‘章草‘行书‘草书皆是(隶书)”[13]便是如此。在西晋时期,“隶书”亦被指代为“八分”。卫恒在《四体书势》中首先讲到了程邈造隶,后又谈及王次仲改造“隶书”、规范楷法。《四体书势》中叙述的内容虽然涵盖“八分”,但是并未提及“八分”,而是以东汉以来的“庙堂隶书”作为叙述主体。《四体书势》是将“隶字(书)”“佐书”等同为“今隶”,把“八分”与“隶书”整合起来进行统一描述的。[14]钟繇作《隶书势》,言及“鸟势之变,乃惟佐隶。蠲彼烦文,崇此简易”[15]。笔者结合唐人韦续在《墨薮》中对“佐隶”的判断,[16]认定钟繇所作“隶书”为“正书”,即“今楷”。因此,“隶书”一词在魏晋时期并没有严格特指某种书体,“八分”(“今隶”)、“今楷”都能以“隶书”名之(按:辛尘、金平认为“隶书”包括“隶书化篆书”“隶书的古体”“楷则性隶书”及“隶书草体”[17])。进入南北朝后,因“八分”一词的流行及“隶书”一词的规范化,文献中已经将“隶书”完全等同于“今楷”(按:南北朝时期,“隶书”与“今楷”挂钩,这种习惯一直保留到唐朝。唐代开始,“隶书”与楷书并称,成为“今楷”的释义。《旧唐书·褚遂良传》中认为褚遂良擅“隶书”,实际上是擅楷书的意思。唐人也常用“楷书”一词,比如唐人抄书手以楷书冠名,具体可见于《唐六典》[18]),同时也抛弃了行书、草书属于“隶书”这一说法。

综上所述,笔者认为古人对“隶书”众说纷纭的主要原因是对“隶书”一词范畴的狭窄认知。到了唐、宋、元、明时期,“隶书”一词的用法更是十分混乱。以唐人《书断》为例,文中写王愔说“次仲以隶草”作“八分”书,那么既无“隶”,哪里又会有“隶草”?秦人有书八体,其八曰“隶”。王莽改订六书,其四曰“佐书”。笔者结合出土文献判断,“隶书”应当是早期“散隶”、楷书、草隶的合称,故“隶书”诞生的时间要早于“八分”。史书中所有将“隶书”成熟时间标定于“八分”之后,还有将“八分”看作“古隶”、将“隶书”看作“今隶”者,全都是将“隶书”与“今楷”等同起来的缘故。“今楷”成熟的时间是在钟繇、王羲之生活的年代。往前追溯,要比“八分”更晚。自唐代以后,“隶书”的意义得以转变,专门用来指代“八分”,故而宋人难以判别二者。这种判断的“混淆”已然严重影响到宋人对金石学碑版分期的判断。元、明两代,宋人的观念被承袭,尤其明朝不擅考证,多为义理之学,因此关于“隶书”“八分”的叙述再无“拨云见日”之时。

自清中期以前,“隶书”已经专门指代“八分”,且将原本“八分”与“隶书”的概念混淆。此种情况极为严重,如《履园丛话》中就将“隶书”与“八分”完全等同,称《汉书》及《后汉书》所作皆为“隶书”:“八分者,即隶书也。”又说:“故两汉金石器物俱用秦隶,至东京汉安以后,渐有戈法,各立面目,陈遵、蔡邕,自成一体,又谓之汉隶。”[19]这里是将“隶书”由传统的“古隶”“今隶”转化为了“秦隶”与“汉隶”。“秦隶”为早期的“隶书”,“汉隶”是“八分”书的别称。清人杨宾在《大瓢偶笔》中除将“八分”与“隶书”并列外,又另立“正书”,这显然是混乱的。[20]唐人又以“八分”名“分隶”,以“分书”代“八分”。民国时期,张宗祥《书学源流论》所述较准:“隶之起也,解散篆书而为之,必无挑勒之形。挑勒者,后人修饰隶书而成也。《阁帖》所收程邈书,其形皆类楷书。”[21]《阁帖》所收程邈作品为托名伪造,因“形貌”似楷书所以归类到程邈名下,这是对“隶书”“楷书”的旧有认识。除此之外,这也说明无挑勒的古隶在形态上貌似楷书的雏形,是早期楷书的原始面貌,或者说二者本就同源。清中期以后,包世臣、刘熙载、康有为等人不断阐释“隶书”“八分”“楷书”的概念,尤其是刘熙载使用“狭隶宽分”的观念指出了两者的异同,[22]基本解释了“隶书”与“八分”的含义。由此可见,两者的混淆与清中期之前层出不穷的理论错讹有着极大的关系。

具有明确标志显示楷书的成熟时间,似乎也与秦汉“佐书”形成的时间相隔甚远。“楷书”一词自北宋开始方才替代正书。之前史书所云“楷书”,如王僧虔《论书》中讲到的“楷书”,都应是“八分”,即“对隶书的楷化”。明人潘之淙在《书法离钩》引蔡邕言:“隶减八分之半而通于楷。”[23]其还说,张怀瓘《书论》中王次仲所创书体应是楷书。这是错误的看法。创造正隶的应该为程邈。正隶是楷书之源。楷书起源是否可以追溯到秦朝,目前已难以考证,然而后世将钟繇、王羲之奉为楷书鼻祖当无异议。正如张怀瓘所言,“楷隶初制,大范几同”。“佐书”应为接近于楷书风格的早期“隶书”,也就是古隶。裘锡圭也认为:“早期隶书和古隶,成熟的隶书和八分,其范围大体上是重合的。”[24]“隶书”的形态转化时期大概是在西汉昭宣在位之际。昭帝时期的作品还带有明显的古隶样貌,故而这些作品应当归类于古隶当中,至于古隶的断代时间应该再略微往下调整一代至两代。李元昊在造西夏文字的过程中,充分借鉴了“八分”的特点。他使用了“字类方整,体类八分”的形式,认为“西夏文的特点是斜笔多,撇笔和捺笔丰富,且‘画颇重复”[25]。从某种意义上讲,这也是“八分”与“隶书”分途后“八分”经典模式化的一种。

总之,我们可以认为“隶书”成型在前,“八分”继之于后。“隶书”相对“八分”来说更为简易。顾炎武曾说:“石经之文大抵其变而从省者也。省者,谓之‘隶;其稍繁而犹杂篆法者,谓之‘八分。”[26]这种简易并非顾炎武说的“八分为篆书之散”,而是指“八分”相对“隶书”来说更规范、更具装饰性。“八分”初具雏形的时期应为西汉中晚期。明人陶宗仪在《书史会要》中所说“王次仲与程邈同时”并不可信,原因在于程邈所作“隶书”乃“独施于隶佐”,系其幽禁云阳獄十年时殚精竭虑所作。秦代“书同文”,小篆以官方文书形式加以流传。“隶书”却并非如此,其传播范围及受众群体虽广,但却并非官方使用的文字。按照史书所载,王次仲身份特殊:其一,王次仲乃上谷人。上谷地乃今河北怀来。《后汉书·郡国五》有载,(上谷在)“雒阳东北三千二百里”[27],属燕国旧地,与咸阳距离甚远,地处边疆,恐难有机会改造“隶草”。其二,王次仲常年“隐居庸山中,不为禄仕”,不为外人所知。既然如此,他怎会接触到“佐隶”之书?因此,逻辑上是行不通的。

二、记载的错讹:“今隶书”与“隶书”的同源异体

通过史料溯源,笔者发现最早关于王次仲创“隶书”的记载来自《水经注》及《序仙记》二书。《水经注》及《序仙记》原文均未提及“隶书”二字,而讲的是“今隶书”。后世文献诸如《书断》《仙传拾遗》等书在抄录过程中直接略去“今”字,遂出现了王次仲创“隶书”的观点。“隶书”与“今隶书”因漏写一“今”字致使后人以讹传讹。

王次仲为秦人书家,创造了所谓的“今隶书”。这一说法最早记录于《水经注》中。也有学者认为《序仙记》为最早史料,只是《序仙记》自唐代张怀瓘引用时便早已散佚,因此无从查证。《太平广记》曾引《仙传拾遗》一书,对王次仲的事迹有所介绍,只是内容已经改为变“篆籀体”为“隶书”,而非“今隶”。《仙传拾遗》与《序仙记》非指一书。《仙传拾遗》为杜光庭补《神仙感遇传》而作的续篇,历代书目见载如《崇文总目》《通典》等,收录为“道家类”,乃汇集前代神仙故事而成。《仙传拾遗》中有不少故事都是抄录古代神仙道学书籍内容而成,因而其收录王次仲的事迹并不稀奇,只是此书文本来源是否为杜氏撰录尚不可知。由此足以证明,无论是神仙传奇文献,还是书法类文献,都已将“今”字省略。然而,由于《序仙记》年代不详,研究者只能以《水经注》为线索。《水经注》是郦道元对《水经》的注解,乃征引前闻旧典而成,其书认为王次仲生于秦时。察《水经注》原文,云:“(王次仲)变仓颉旧文为今隶书。”[28]后文则为秦始皇征召、王次仲羽化成仙的故事。《水经注》中记录的王次仲与后人所述王次仲在所创书体、籍贯、人物身份上均相同,所以应该为同一人。何震撰写《续学古编》时在秦人王次仲创造书体,然而“隶书”书体始创于周代的基础论述之上,增加了关于“古隶”的讲法,认为“八分”为“古隶”,“佐书”为“楷书”或“楷法隶书”[29]。

“今隶书”与“隶书”在文本内容中虽然只有一字之差,但实际表达的内容却差异悬殊。“今隶书”一词在《水经注》中出现了两次,除王次仲条引用外,还在“临淄人发古冢得棺……惟三字是古,余同今隶书”[30]中出现。“临淄古冢”今不得见,故而笔者不能遽而判断“今隶书”是否代指“八分”。《水经注》中还有一条,或许能够侧面反映“今隶书”便是“八分”。《水经注》云:“晋世河决,胡公石椁上有八分书。考其时,盖周也。”[31]后人史书多赞同“今隶书”为“八分”这一说法。“今隶书”为今人所书之隶书,这也是后世阐述“今隶书”为“八分”的首要原因,此结论应当准确。

除以上史料外,还有三条史料也可以间接支撑“今隶书”为“八分”的说法:其一,唐人张怀瓘曾作《王次仲八分赞》,[32]所指便为“八分”,“楷之为妙”对应的是“饰隶为八分”。其二,全望祖在《辨隶古书分书真书答董梅圃》中云:“(王次仲作今隶书)则是分书。是似乎分书与真书,皆得称隶。”[33]其三,康有为《广艺舟双楫》中云:“(王次仲作今‘隶书)则谓‘八分为‘隶亦可。是永叔(欧阳修)不误也。王次仲作‘八分。”[34]其他涉及“今隶书”称为“八分”的史料还有《古迹记》[35]、《万卷精华楼藏书记》[36]、《绍兴府志》[37]等。宋人李昉在编撰《太平广记》的过程中曾两次提到王次仲,第一次是在分卷二百六“八分”“隶书”条中,此条出自《书断》。李昉认为王次仲为秦人,创制“八分”,同时认为程邈为秦人,创制“隶书”,时间顺序上为“八分”在前、“隶书”在后。第二次是在卷二百九“程邈以下”一条。此条出自王僧虔的《名书录》。其认为程邈为秦人,始创“隶书”,而王次仲在此基础上改造完成了“八分”。[38]查《名书录》一书,今无传本存世,史书中对此名录的记载可见于《述书赋(并)注》,内容标为姚最撰写。姚最为北周时人,入隋后官至蜀王府司马。[39]然而,《述书赋(并)注》中所说的“姚最”与北周的姚最或许只是重名,实际并非同一人。史书中并无对王僧虔《名书录》的记载。从内容上看,《太平广记》辑录的几条出自《名书录》的文本内容,在观点上与《采古来能书人名》相似性极高,故《名书录》恐非臆造。[40]那么,张怀瓘之所以将王次仲生年及所创书体搞混,除唐代隶书与今楷有相互绑定的关系外,也与张怀瓘的个人水平有关。关于这一点,吴福诚在《张怀瓘〈书断〉若干问题辩证》一文中已经指出。此文还专门针对张怀瓘把王次仲生年及“隶书”与“真书”时间搞混的问题进行了叙述。[41]然而,之前学界没有关注到张怀瓘将两者弄混的原因。张怀瓘舍弃正史而取法于野史传闻,并将《序仙记》及《水经注》中对“今隶书”文本的意思理解错误——他或省略了“今”字,或直接把“今隶书”理解成了隶书。这都属于完全不合格的选录。因为张怀瓘在《书断》等文献中“自由发挥”,导致后世传抄、沿袭旧误,终致“隶书”与“八分”的概念变得杂乱不已。

“今隶书”在《水经注》中表达得含混不清。其实此书因文献来源不可靠,理应被弃之不取。《水经注》为地理文献,其记述的志怪题材资料本有道听途说之嫌,加之即便是因山川沿革而导致书中所说的内容与现实情况不符,此书在其他内容上也存在错舛。比如,杜佑在编撰《通典》时就曾指出《水经注》中记载的黄河的源流有问题,王仲荦也在《魏晋南北朝史》中指出郦道元将白龙江与白水江搞混了……此类问题笔者不再一一赘述。[42]《水经注》作为历史地理学经典著作,虽然在地理方面具有权威性,但在其他方面却并非如此。如“郡人王次仲”源于其对《水经》河流注文的经解之中,云:“水出县东北,西南流,迳居庸县城北,西迳大翮小翮山南。”[43]据《水经注》所载,“大翮小翮”之名来源于王次仲。由此可以想见,郦道元在考述此地山水资料时,发现山名来源与志怪小说有关,因此转录,当然也有可能是抄录了《序仙记》中的地名,兹已不可考。总而言之,《水经注》的文献来源问题较大。若关于王次仲生年的文献来源是对旧有传闻的收集和对文献内容加以精简产生的结论,那么时人对“八分”的看法极有可能被混淆为“今隶书”“今人隶书”。假如郦道元对此文献并没有进行删改,那么民间对“今隶书”与“八分”的错传、谣传则更是在情理之中了。

三、关于“隶书”名词延续与分途的思考

回归到“隶书”的话题。虽然秦朝已经有“篆书”,但实际上彼时对“篆书”“隶书”并无准确的区分和命名。“篆”字被运用到书法上是在西汉年间,此前“篆书”“隶书”并存。实际上,官方“上行文书”中还在普遍使用“篆书”时,下层刑案之事中已经约定俗成般地使用较为快速且简便的“隶书”。西汉时期,古今文经学的发展引起了“篆书”与“隶书”名词的分途。“隶书”在历史上也有很多异类名词的存在,如“楷隶”“今文”“隶草”“草隶”等,还有史料将“隶书”称之为“史书”。清代学者多采用“史书”为隶书的观点,不过很多看法明显过于牵强,如钱大昕说诸王、嫔妃略微知晓隶楷就已经足够闻名,并非真乃精通《史籀篇》。如此说法若直接套引到《汉书·史书》条目中去看,就显得很草率。“隶书”在史书中尚有“今文”之称,相对应的是“古文”。“古文”在“新莽六体”中第一个出现,并与“奇字”共同构成了春秋战国时期的东西方文字体系。《论书表》称“壁中书者,鲁共(恭)王坏孔子宅而得《尚书》《春秋》《论语》《孝经》也。飞书体与孔子壁中书相类,即前代之古文矣”。“古文”与“籀文”(按:两者前后关系是“籀文”出现的时间略早于“古文”)的关系是“损益古文,或同或异”[44]。有观点认为,“新莽六书”中的“奇字”就是“籀文”,《书断》便持此观点。[45]而与“隶书”之别称“今文”相对应的“古文”是包含“新莽六书”中除“佐书”外的所有古文字,通指一切“隶变”前的书体(按:与“新莽六书”中的“古文”相比,范围大了不少)。

综上所述,因南北朝到唐宋之时“隶书”通于楷书,遂后人认定王次仲为“佐书”(楷书)的创始人。自唐人以后,这种“今隶书”“隶书”“八分”的观念变得混杂,由此影响了后世记述王次仲生年及其所创书体的客观性。从时间上看,笔者认为王次仲创“八分”的证据更为充分,故而认定王次仲所创书体为“八分”,程邈所创书体为“隶书”。然而,从考古文献来看,似乎两种书体的成型时间都比文献上的记载要早。比如,青川战国木牍中的字迹已经有早期隶书的风格,它比秦始皇统一六国的时间更早。古书对书体创造时间的描述似乎较晚,这与文本话语权掌握在谁手中有关。古代文本话语权掌握在统治者手中,文本的描述及使用一定程度上代表着皇权的意向。其实,无论是“佐隶”还是民间书体,都只有在官方同意的情况下方能颁行天下。无论是程邈还是王次仲,他们的身份应该都是王朝的“代理人”,用以修订、改造民间书手所“约定成俗”的“通俗书体”。他们创造为假,厘定为真。正如曹宝麟认为的那样:“隶书得名于徒隶,也就是民间,说是系狱的程邈发明,应该不确,由其整理还差不多,因为在程邈之前已经是隶书与篆书并行。”[46]因而,官方史书中所讲的书体成熟的时间均要晚于出土简帛书中书体的成熟时间。

从“隶书”及“八分”名词衍化的情况来看,隶书、八分经汉代产生、发展,最后在名词使用的过程中屡有变化,不过最终大部分名词都已经消失在历史的尘烟之中。

注释

[1]方玉杰.中国书法论丛(下)[M].北京:新华出版社,2020:1498.

[2]王伯敏.书学集成[M].石家庄:河北美术出版社,2002:203.

[3]郭永秉.古文字与古文献论集续编[M].上海古籍出版社,2019:355.

[4]王雪理.咸阳帝都记[M].西安:三秦出版社,1999:477.

[5]陈振濂.书法学综论[M].上海书画出版社,2018:49.

[6]青川县文物管理局.青川郝家坪战国木牍发现与研究[M].成都:巴蜀书社,2018:371.

[7]刘佳.话说金文[M].济南:山东人民出版社,2012:502.

[8]程艷.居延新简文字研究[M].石家庄:河北人民出版社,2019:30.

[9]仲嘉亮.瀚海拾墨:西域古代汉文字书法浅探[M].北京:光明日报出版社,2016:317.

[10]山右历史文化研究院.大唐创业起居注(外七种)[M].上海古籍出版社,2016:582.

[11]刘涛.中国书法史·魏晋南北朝卷[M].南京:江苏教育出版社,2009:49.

[12]同注[1]。

[13]陈涵之.中国历代书论类编[M].石家庄:河北美术出版社,2016:8.

[14]卢圣辅.中国书画全书(第二卷)[M].上海书画出版社,1993:442.

[15]陈廷嘉,校点.全上古三代秦汉三国六朝文[M].石家庄:河北教育出版社,1997:245.

[16]盧圣辅.中国书画全书(第一卷)[M].上海书画出版社,1993:9.

[17]辛尘,金平.从目前的中青年隶书书艺看当代隶书创作[J].中国书法,2004(1):74-81.

[18]张九龄.唐六典全译[M].兰州:甘肃人民出版社,1997:303.

[19]钱泳.履园丛话[M].上海古籍出版社,2012:193.

[20]崔尔平,点校.明清书法论文选[M].上海书店,1994:532.

[21]崔尔平,点校.历代书法论文选续编[M].上海书画出版社,1993:901.

[22]刘熙载,袁津琥,笺释.书概笺释[M].北京:中华书局,2018:12.

[23]潘之淙.书法离钩[M].杭州:浙江人民美术出版社,2019:19.

[24]裘锡圭.文字学概要[M].北京:商务印书馆,2013:87.

[25]中国印刷博物馆.版印文明[M].北京:文化发展出版社,2019:52.

[26]顾炎武.顾炎武全集[M].上海古籍出版社,2011:12.

[27]范晔.后汉书[M].长沙:岳麓书社,2008:1257.

[28]东郭士.东北古史资料丛编:先秦两汉三国卷[M].沈阳:辽沈书社,1989:171.

[29]韩天衡.历代印学论文选(上)[M].杭州:西泠印社,1999:52.

[30]陈涵之.中国历代书论类编[M].石家庄:河北美术出版社,2016:14.

[31]陈登原.国史旧闻[M].沈阳:辽宁教育出版社,2000:309.

[32]周绍良.全唐文新编·第二部·第四册[M].长春:吉林文史出版社,2000:5022.

[33]全望祖.全望祖集汇校注释[M].上海古籍出版社,2018:1742.

[34]康有为.广艺舟双楫[M].北京:朝华出版社,2019:49.

[35]潘运告.中晚唐五代书论[M].长沙:湖南美术出版社,1997:177

[36]山右历史文化研究院.山右丛书初编(第八卷)[M].上海古籍出版社,2014:508.

[37]萧良幹,修.万历《绍兴府志》点校本[M].李能成,点校.宁波出版社,2012:233.

[38]李昉.太平广记(第五卷)[M].北京:中华书局,2003:1597.

[39]韦宾,笺注.六朝画论笺注[M].天津古籍出版社,2018:321.

[40]张天弓.张天弓先唐书学考辨文集[M].北京:荣宝斋出版社,2009:170.

[41]陈洪武.全国第十一届书学研讨会[M].上海书画出版社,2018:612.

[42]王仲荦.魏晋南北朝史[M].上海人民出版社,2016:855.

[43]同注[28]。

[44]华东师范大学古籍整理研究室,编.历代书法论文选[M].上海书画出版社,2014:64.

[45]同注[44],159页。

[46]曹宝麟.砚边卮言[M].上海书画出版社,2019:180.