口译过程的“数据—信息—知识”模型

——知识管理学视阈下的释意派“三角模型”再阐释*

余 怿

广东外语外贸大学

1 引言

20世纪70年代创立的释意派理论,对口译研究影响深远。该理论提出的“三角模型”将口译过程分为三个步骤:记忆与理解、“脱离源语语言外壳(deverbalisation)(以下简称“脱壳”)和翻译的再表达(塞莱斯科维奇、勒代雷,2007:271-316),将研究视角从当时流行的翻译客体研究转向翻译主体(即译员)的主观心理过程,加速了口译研究的认知心理学转向(张吉良,2011)。然而,自20世纪90年代以来,释意派理论也遭到了很多学者的质疑。质疑主要集中在两个方面。(1)记忆与理解过程中对“意义”(sens①Sens一词为法语,与英文词sense同义,指“意义”。下文idée亦为法语词,同英文词idea,指“意思”。本文使用这两个词的法语拼法。)的定义模糊。(2)对该理论模型的亮点之一——“脱壳”过于轻描淡写,仅基于经验提出,缺乏具体的过程解释和证据(刘和平,2006;王斌华,2008;张吉良,2011)。多年来,多位学者从心理语言学、认知心理学等跨学科角度补充和解释以上两个质疑,但受限于技术,无法直观人脑,故仍不能做出令人完全信服的释疑(许明,2010;张吉良,2011)。本文试图引入新的学科视角——知识管理学(knowledge management,KM),借鉴该学科的基础理论DIKW理论(data-informationknowledge-wisdom hierarchy,即数据—信息—知识—智慧)重新界定释意派“三角模型”中的“意义”,从数据(data)—信息(information)—知识(knowledge)转换的角度阐释“脱壳”假说,并在此基础上提出口译过程的“数据—信息—知识”(DIK)模型。

2 释意派“三角模型”及其主要概念的探讨和质疑

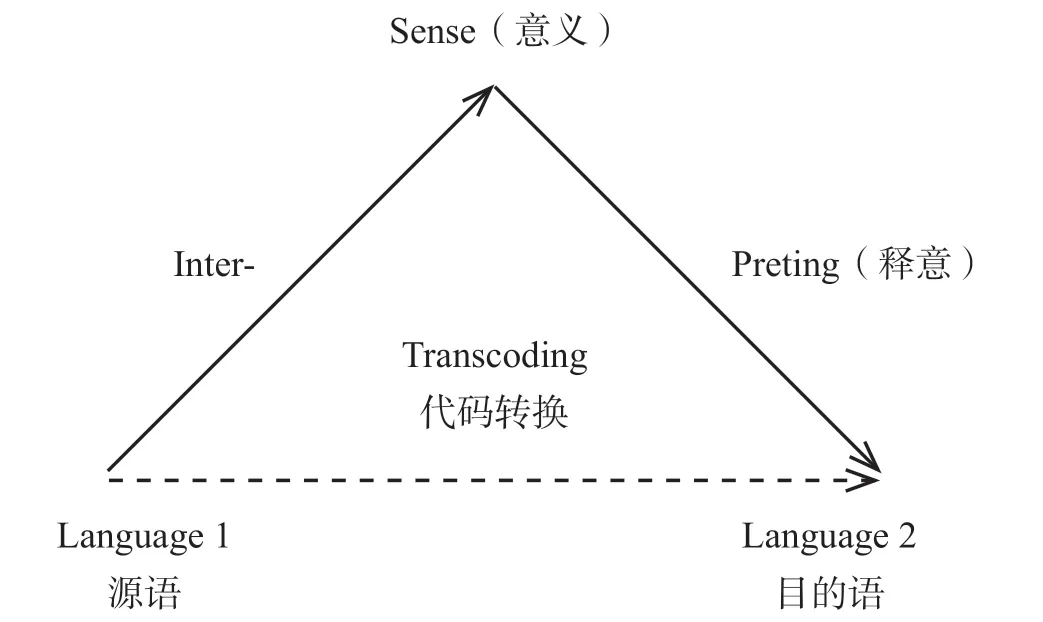

释意派创始人塞莱斯科维奇早在1962年便提出口译过程三分法,认为口译是“意义”理解与再表达的过程,包括理解、意义与语言形式分离及重新表达三步(塞莱斯科维奇,转引自张吉良,2011)。随后,塞莱斯科维奇与勒代雷(2007:271-316)进一步将上述三步骤界定为记忆与理解、“脱壳”、再表达,并以三角模型直观描述(见图1)。根据该模型,口译即释意(interpreting),整个过程中除少量的代码转换(transcoding)外,更重要的是将源语表达转化为“意义”并用目的语再表达;而“脱壳”是达到此目的的关键一步。

通过图1模型可以看出,“意义”高于语言,处于口译过程的制高点,是口译的“最高”目标,也是释意派理论的核心概念,须对其清晰定义。但是,该模型虽然明确标注了“口译即释意(interpreting)”这个总体假设,以及“代码转换”这个次要步骤,却未将重要步骤“脱壳”纳入其中,使读者无法得知其发生阶段及对整个口译过程的作用。

图1 释意派口译过程“三角模型”(塞莱丝科维奇、勒代雷,1990)

2.1 “意义”的定义与描述

塞莱斯科维奇和勒代雷认为,“意义”(sense)即“意思”(idée),是一种“意识状态,产生于与某些知识联系在一起的感知”,并强调其与“字词”“文字”“语言的形式”等概念相对(2007:8、42、302)。除此以外,释意派理论中并没有出现对“意义”更为详细具体的描述性定义,仿佛这一概念不言自明。在此基础上,释意派理论还提出了“意义单位”这一概念,与“语言单位”(如词语、词组、短语、句段等)相对,但遗憾的是也未能明确定义(2007:305-306)。“意义”定义的缺失使得多年来许多学者从不同角度对其进行描述与阐释。鲍刚(1998)以“词”为单位,将意义分为两种类型:一种为词的“词典意义”或“词的本义”;另一种则是语言在具体运用中的意义,或称“言语的实际意义”。口译关注后者。该分类法与释意派借助语言学概念阐释的“能指、所指”概念一致。释意派理论还强调了“字词”与“意义”的对立,认为不考虑讲话情景,“语言中的词”不能产生“意义”,而“意义”产生于话语篇章层次,因此呼吁学生译员不应把注意力放在“字词”上,而应该关注讲话的意义(塞莱斯科维奇、勒代雷,2007:40,281)。

这一说法似乎自相矛盾,也导致基于“意义”的“意义单位”概念亦定义不清。根据释意派理论,“意义单位”存在于“话语篇章层次”,也是一种“意识状态”,没有固定的长度或容量,因人、因情景而异(勒代雷,2001:15-16)。译员将话语与知识结合,领会意义,形成“意义单位”,且“单位”随着讲话的进行被纳入“更大的意义单位”,逐渐变成“脱离语言形式的意义”(塞莱斯科维奇、勒代雷,2007:305)。从形成路径来看,“意义”和“意义单位”没有显著的区别,界限模糊,“单位”可以融汇成“意义”,而随着讲话的进行,已形成的“意义”也可能相对成为更大的意义中的“单位”。那么,口译过程中究竟传达的是“意义”还是“意义单位”呢?

2.2 “脱离源语语言外壳”

“脱壳”是释意派理论的基础(Gile,2003),也是对口译过程实现步骤的一个假设(许钧,1998)。该假说基于实践经验和观察提出,虽然释意学派多年来尝试与心理语言学家合作,期待论证该假说在现实中存在,但在人类能够彻底剖析大脑活动之前,仍不能证明(刘和平,2001)。即便如此,吉尔(Gile,2003)认为该假说是一个理想的“规范性范式”(prescriptive paradigm),只不过在所谓科学性方面遭受质疑罢了。换言之,“脱壳”在口译实践中是普遍存在的现象,只是目前尚未有哪一种理论或方法能证明。

根据释意派的描述,“脱壳”发生在理解阶段:译员听话音的形迹,通过语音学知识的心理弥补,听到了序列语音和话语,再通过语言学知识的心理弥补,听到并理解句子,然后将听到的话语与其他相关知识结合,才能明白讲话的意思,一旦意识到意义、思想等,就会忘记讲话中的字词,即语言形式消失,这就是“脱壳”的过程,伴随着积极调动语音、语言及其他方面知识进行的“认知补充”(塞莱斯科维奇、勒代雷,2007:308-310)。然而在描述大多数关键性步骤时,释意理论仅用了诸如“变成”“形成”“忘记”“消失”等模糊抽象的动词,无法清晰呈现整个过程。学界对该假说的质疑集中在缺少实证证据、缺乏“科学性”上(刘和平,2006)。多年来,很多学者试图证明“脱壳”的存在。释意派学者也与心理语言学家巴尔比赞合作,试图从记忆入手进行论证,但研究由于研究者的逝世被迫中止(刘和平,2001)。随后,伊善姆(Isham,1994,转引自许明,2010)通过心理学实验侧面验证了“脱壳”存在的可能性,但研究结果并不能作为“脱壳”存在的最终性结论。吉尔(Gile,2003)通过课堂实验观察到了“脱壳”在翻译活动的表现,不过其论文更像是对课堂操作的描述,而非对严谨“科学”实验的描述。鲍刚(1999)借助心理语言学和心理学的理论及方法,从“思维理解”角度剖析了译员在听和理解过程中摆脱“语言外在形式”束缚的现象。不过在描述译员通过听辨理解建立意义单位的创造性思维时,他用了非严谨的“顿悟”一词,通过猜测大脑运作机制来解释“脱壳”的发生。许明(2010)从跨学科角度诠释“脱壳”的存在形式、界定范围等,借助认知语义学理论为“脱壳”提供理论依据,但认为该过程与“意义”的存在形式相矛盾,需要进一步厘清。董艳萍和王斌华(2013)从心理语言学视角对比了口译中的源语理解与译语产出和一般语言理解与产出的区别,从而得出结论:口译过程应只分为两个阶段——理解与产出,而“脱壳”只是理解中的高级加工阶段,而非释意派三阶段论中独立存在的阶段。他们的研究重点关照了心理语言学中的串形加工与并行加工,但未就释意派“脱壳”假设中的“认知补充”和理解阶段知识参与的作用做出说明。

综上所述,释意派“三角模型”描述了口译过程,其理论中的“意义”的定义、界定和“脱壳”的存在形式及发生过程尽管遭受许多质疑,仍然吸引着国内外学者的关注。多数研究认同释意派的假说,并试图进行跨学科验证,其理论视角的主要来源是与口译直接相关的心理语言学、认知心理学等学科。本文认为翻译活动的本质是知识的跨文化传递,并从一个全新的视角——知识管理学入手,探讨口译过程,构建知识管理学视阈下的口译过程模型。

3 知识管理学视角下的“意义”

3.1 口译:跨文化的知识传递

“信息”和“跨文化交际”是知识管理学关注的重要话题。知识管理学认为信息是组成知识的必要元素,而知识产生于不同的语言、文化体系,其传递必然需要考虑跨文化背景(Venzin,1998)。因此,翻译活动与跨文化知识传递的同质性引起知识管理学研究者的关注,且近10年来逐渐成为该学科的热门话题(Holden & Kortzfleisch,2004;Liyanage et al., 2009)。该学科同时还认为知识的相互转化(knowledge convertibility),需要跨越语言和理解的障碍,在不同的人群中寻求并建立共同的认知基础(Holden & Kortzfleisch,2004)。无独有偶,释意理论也认为理解话语的前提是讲话人与听话人拥有共同的知识,且无论是针对译员还是听众,与讲话“意义”相关的知识都与语言产生的文化息息相关(塞莱斯科维奇、勒代雷,2007:297-301)。可见,知识管理学对翻译的认识与释意派理论对翻译机制的描述是一致的。多位知识管理学者甚至认为知识的跨文化传递即翻译,并尝试将翻译学理论运用于管理学(Holden & Kortzfleisch,2004;Liyanage et al.,2009;Risku et al.,2010)。翻译学研究者李瑞林(2015)与张生祥(2016)则分别论证了翻译的本质是知识的迁移,翻译是一种知识的管理与转化,与知识管理学的相关研究遥相呼应。本文仅探讨口译这种翻译形式。

3.2 知识的产生:口译“意义”再定义

当代哲学知识论的一个核心问题是知识的确证,即人们如何使自己的信念成为知识,如何判定自己的信念是知识(陈嘉明,2003a)。传统的西方哲学认为判定“知识”须有三个条件:(1)某一命题是真的;(2)某人相信它;(3)有确证(justification)(陈嘉明,2003b)。现代知识管理学以此为基础,发展出两个问题——知识的产生和传递。知识管理学将人类对客观世界的认知分为四类:数据(data)、信息(information)、知识(knowledge)、智慧(wisdom),而从数据到智慧是一个认知层层跃迁的过程(Baškarada & Koronios,2013)。“数据—信息—知识—智慧”金字塔(Data-information-knowledge-wisdom Hierarchy,以下简称DIKW)是知识管理学最基本且被广泛认可的模型之一(见图2)。

图2 数据—信息—知识—智慧金字塔(DIKW Hierarchy)(Rowley,2007)

数据:客观存在、未经处理的事实,是对事物最基本的描述,因为不处于任何“情景(context)”中,所以本身没有任何“意思(meaning) ”(Bocij et al.,2003;Laudon & Laudon,2006,转引自Baškarada & Koronios,2013;荆宁宁、程俊瑜,2005)。

信息:数据的集合;数据与情景相关联,被赋予一定的意思(meaning),能为用户所用而成为信息((Awad & Ghaziri,2004;Chaffey & Wood,2005;Laudon & Laudon,2006,转引自Baškarada & Koronios,2013)。信息既有物理属性(词语、图像、形状等),也有认知属性——须由有认知能力的人完成“信息释意”(sensemaking)过程;从数据到信息的跃迁,须通过发出者与接收者之间的交际(communication process)(Zins,2007)。

知识:从哲学方法论而言,信息必须被证实是真的才能变为知识(陈嘉明,2003a),即知识是“确证后”的信息,具有特定作用,可以传达理解、经验、学识、专家见解等(Chaffey & Wood,2005;Turban et al.,2005,转引自Baškarada & Koronios,2013)。知识基于情境和社会结构,产生于不同的语言和文化背景(Venzin,1998)。

智慧:高度抽象的知识,能指引人们将知识运用到新的领域或解决新 问 题(Jessup & Valacich,2003;Jashapara,2005,转 引 自Baškarada & Koronios,2013),是一种人类特有的、能提高效率的能力(Rowley,2007)。

在人类的交际活动中可传递的是数据、信息和知识,而智慧是高度抽象的,无法直接用语言或行动传达,本文不予讨论。根据上述描述,数据、信息、知识的转化过程如图3所示。

图3 数据、信息、知识的转化过程

从数据到知识的转换与释意理论中意义的产生过程十分相似,而后者提出的“认知补充”这一笼统的概念,则被知识管理学界定为“释意”和“确证”两个步骤。借用知识管理学理论,可以将口译中的“意义”重新定义和描述。

(1)口译不涉及“数据”的传递。释意理论认为口译中数字、专有名词等一类转换对象独立于情景存在,不需要理解,不会变成“意义单位”,只需进行简单的“代码转换”(塞莱斯科维奇、勒代雷,2007:310)。这类对象可以归类为知识管理学中的“数据”。然而,口译作为一种跨文化的交际活动,必定基于特定的情景、文化和语言,交际中的每一个字词都是为了服务交际目的而存在,即便是“代码转换”的对象也是如此。因此,本文认为口译中不存在可以独立于情景,也不能融入其他转换对象的“数据”。以数字为例,讲话中的数字有单位和描述对象,有时还会呈现一定的趋势(多、少、上升、下降等),故而是有“意义”的。此外,数字是发言人佐证观点的有力证据,服务于交际目的。译员处理时同样需要考虑上下文,根据逻辑判断听到的数字是否正确,是否符合常理。这时,数字不可避免地融入“更大的意义”中。“代码转换”只是口译技巧上的选择,译员不可能将这些对象脱离情景,机械地“转换”。

(2)“意义”的分解:数据、信息、知识。根据释意派理论,“意义”是一个抽象的概念,无法具体指代话语的某个部分;也没有明确的范围和边界,甚至无法与下一级概念“意义单位”划清界限,而后者是译员进行认知补充后领会到的最小的具有现实意义的单位。然而,该单位没有客观的衡量标准,因人而异。更准确地说,译员对当下所指的事物所拥有的知识量与该“单位”的容量(大小)有直接的关系。“意义单位”一旦形成,便会被纳入更大的“单位”中,直至形成“意义”(塞莱斯科维奇、勒代雷,2007:304-306)。在释意理论描述中唯一出现的,具有明确范围和容量大小的概念是“词语”。而“词语”是“语言单位”,脱离情境便没有“意义”(ibid:281)。反过来说,语境中的词语是有“意义”的,可以成为一个“意义单位”。在知识管理学中,数据与信息的界限备受关注。有研究者指出,数据与信息的区别并不在于外在的结构或形式,而在于功能(Rowley,2007)。而功能须依赖情景,与交际活动的目的密切相关。这与释意理论中的“词语”和“意义(单位)”的关系相似。可以说,单个“词语”就是口译中的数据,是组成翻译信息的原材料。“词语”被放入口译活动语境中,便有了具体的所指对象,形成了特定场景下的唯一的“意义”,从而具备了能为交际各方使用的功能。至此,“词语”转化成了信息。然而,在实际的口译操作中,译员并非在听到每一个词语后便能马上确认其具体所指。正如释意派所描述的,需要经历一个“认知补充”的过程,而“补充”的速度决定了该词语转化成信息的速度。因此,“意义单位”的长度和容量没有标准,因人、因时而异:有时译员需要结合后续更多词语来帮助理解和转化前面出现的“词语”;有时无论译员听到了多少词语,调用了多少认知,仍无法理解某一词语的确切“意义”,即数据—信息转化失败。这可以在一定程度上解释,无论怎样努力,译员也做不到译语100%的完整正确。这符合我们对口译质量的认知。

在从词语(数据)到具体所指(信息)的变化过程中,“认知补充”是关键一步,然而塞莱斯科维奇和勒代雷并未对该过程做过详细阐释。吉尔(Gile,1995:80)曾提出口译信息理解公式:C(comprehension,理解)= LK(language knowledge,语言知识)+ELK(extra-language knowledge,言外知识)+A(analysis,分析)。吉尔与其说是对理解过程的解析,不如说指出了理解所需的各种“素材”:语言知识、言外知识和分析。而知识管理学则对信息释意(sensemaking)——对已发生或正在发生的事件赋予意义,这一过程进行过详尽地描述。C. W.朱(C. W. Choo)(1996)认为无论是组织还是个人,在释意时都需要经过4个阶段:生态变化(ecological change)、模拟演习(enactment)、筛选(selection)和保留(retention)。首先,译员要努力理解话语的生态变化,即发言人与听众处于不同的语言文化背景之下,译员将信息跨文化传递时,必须考虑接受方的语言文化习惯。然后,译员将意义模糊的信息代入这个发生变化的环境中,即“模拟演习”。演习为信息释意提供了大量的原材料供筛选——译员会借鉴历史的经验,找出适合当下释意的模式。筛选的目的在于消除多义性(equivocality)。最后,成功释意的信息将会被保留下来,形成稳定的模式,支持后续的释意。因此,口译进行时,译员能不断根据之前的讲话内容和逻辑理解当下信息。很多译员都有类似的体验:随着讲话的不断推进,译员对发言人的意思理解得愈发轻松、准确。

每一项口译活动都有明确的交际目的,如发言人向听众表达他(她)对某事的见解、传授经验等,这些带有主观性的目的单靠信息传递无法实现,是知识所具有的功能。知识建立在信息上,两者的主要区别在于,信息是一种个人对数据的感性认知处理的结果,而知识则必须要经过理性的确证(justification)(Baškarada & Koronios,2013)。其过程可以简述为:个体通过接收信息并判定真伪,形成了一种信念;然后通过证据、理由或根据来证明判定该信念是真的(或正当的),就是知识的“确证”(陈嘉明,2003a、2014)。知识只有在社会交际中才是有效的,因为个人即使认为自己的信念为真,却得不到相关听众的认可,在当下的交际情景中,仍不能被认可为“知识”(Baškarada & Koronios,2013)。确证的过程建立在信息理解之上,不再涉及语言因素,而是听话人根据交际场景、目的、话题、常识等因素,调用自身的知识储备辨别信息真伪的过程。与普通交际活动不同,在口译活动中,发言人与听众不能直接交流,须通过口译员在中间“传话”。因此,发言人想要传递的知识首先需要得到译员的确证,而后才能传递给听众。相较于听、讲双方,口译员对于所讨论的话题通常是“门外汉”。因此可以解释为什么口译员在进行每一个口译任务前都必须做大量的专题知识准备,以便能完成信息辨真工作。而一些优秀的译员常会被听众误认为是某一领域的专家,因为他们口中传递的往往是这一领域最前沿、最复杂的知识。将发言人意欲传播的知识传递给听众是译员的终极任务,当听众领会知识后,口译活动也就完成了。从上述描述中可以看出,知识即释意派理论中的最大的“意义”。

4 “脱离源语语言外壳”:从“数据”到“知识”的转化

在口译过程中,知识从发言人向听众传递需要经历如下步骤。第一步,承载着发言人知识的讲话被译员解码(decoding)为语音序列的词语(数据);再经成功“释意”后,词语具有语境中特定的意思,成为“信息”;译员借助自身知识储备、交际情景等确证信息,从而形成一个等待传递的知识。第二步,这一新形成的知识将由译员向听众传递,其步骤与从知识解码到信息确证这一过程一致,只是这一阶段的传递中,译员承担了发言人的角色,且使用了与发言人不同的语言;而听众承担了数据的释意和信息的确证。需要指出的是,此处的“确证”并非指通过各种科学方法,长时间大规模地验证某一知识理论在社会实践中产生的实际效果。口译中的知识确证受制于时空及手段,信息接收者只能根据自身具备的专题及情景知识,判断新输入的信息与已有知识和前文逻辑冲突与否,在接受信息的瞬间完成。译员与听众的确证是独立进行的,只有当两者的确证结果一致时,知识才完成了从发言人到听众的传递;当两者结果不一致,或听众无法确证译员传递的信息时,往往导致后者对发言的某处,甚至全部内容无法理解。典型的例子是,当发言人与听众都来自某一专业领域,并进行专业交流时,译员虽有可能因为专业知识储备的缺失,在口译过程中遗漏不少细节信息,但只要不出现基本逻辑误判,听众仍可以调动自己的知识储备、结合上下文理解发言;而一旦译员在核心信息或基本逻辑上出现了错误,听众则会立刻产生疑点。因此,虽然本文将口译过程描述为一种知识的传递过程,但从各传递阶段的解析中可以看出,知识的形成是高度个性化的,并非如一个物件从某人手中原封不动地转移给另一人。实际上,发言人、译员和听众最终形成了三种不同的知识,而这三种知识的一致性是口译活动存在的意义,也是译员不懈追求的目标。至此,我们可在释意派“三角模型”的基础上,提出口译过程的“数据—信息—知识”(DIK)模型(见图3)。

图3 口译过程的“数据—信息—知识”(DIK)模型

如图3所示,口译活动的核心是知识通过译员在发言人和听众之间传递,以语言(源语、目的语)为载体。在语言这层“外壳”之下,发言人意欲传播的知识(发言人知识)经历了两次被解码、释意、确证的过程,先后形成了译员知识和听众知识,每一次知识的传递与形成,都经历了数据—信息—知识的转化,为促成这些转化,译员和听众分别进行了解码—信息释意—确证。其中的每一个步骤和因此产生的口译内容形式的转化,都自然地证明了释意理论中的“脱壳”的存在与发生。

5 结语

本文借助知识管理学的基本理论,诠释了释意派口译过程理论中饱受质疑的两个核心概念——“意义”与“脱离源语语言外壳”,并依此建立了口译过程的DIK模型。该模型并非旨在推翻前人的研究,为自创新的口译理论而设;相反,该模型以释意派三角模型为基础,结合知识管理学理论,揭示口译的本质是知识的传递,用跨学科的视角修正释意理论中的缺陷,从根本上肯定和认同释意派理论对口译过程的描述。本文对释意理论中“意义”的分解和“脱离源语语言外壳”过程的解析或许能为进一步探究口译过程中的认知参与及口译质量监控提供新的思路和起点。