新冠疫情背景下陪护限制对妇科恶性肿瘤手术患者负性情绪影响的调查

万婷, 刘晨, 吴德斌

目前,新冠病毒疫情(CVOID-19)仍在全球持续性蔓延,国内疫情相对平稳,但为了外防输入,内防反弹,各大医院均根据疫情防控要求制定了严格的陪护管理制度[1-3],如限制病房内的陪护人员数量,要求患者无陪护或根据病情需要固定一名陪护,谢绝探视等。住院期间是患者需要关怀的时期,其对亲属的依赖性很大[4]。女性患者比男性患者更渴望得到亲属的陪护[5],恶性肿瘤患者由于对癌症的恐惧,往往产生愧疚感、羞耻感等心理变化[6]。妇科恶性肿瘤患者更因为性器官丧失、性激素紊乱,加上正常生活的中断、独立性丧失和对医院环境的不熟悉也会造成患者负性情绪高发[7-8],而心理状况直接关系到其预后发展和生命质量[9]。新冠疫情发生后医院严格的陪护限制给患者的亲属陪护带来了巨大的影响,本研究对妇科恶性肿瘤手术患者的社会支持、希望水平和负性情绪进行调查分析,为改善患者负性情绪提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年8月—2021年7月之间武汉大学人民医院妇科的恶性肿瘤手术患者为研究对象。纳入标准:①年龄≥18岁;②病理诊断考虑为宫颈癌、卵巢癌、子宫内膜癌、外阴癌等妇科恶性肿瘤;③首次行手术;④能良好沟通,且能独立完成问卷调查者。排除标准:①有智力障碍、精神疾病者;②有严重心脑血管等合并症的病情危重者。本研究已通过武汉大学人民医院伦理委员会审核及批准。

1.2 调查工具

1.2.1 基本信息采集表自行设计基本信息调查表,主要包括患者的年龄、肿瘤类型、婚姻状况、子女数、文化程度、陪护状况。其中陪护状况分为陪护期望和实际陪护。陪护期望选项包括:①期望2人及以上的亲属陪护;②1位亲属陪护;③护工陪护。实际陪护情况选项包括:①1位亲属陪护;②1位朋友陪护(非亲属);③护工陪护。

1.2.2 领悟社会支持量表(PSSS)PSSS由Zimet等编制,张帆等[10]将其中文版表格进行应用验证。该量表Cronbach'sα系数为0.84,用于评测住院患者个体所能感受到的社会支持程度,包括家庭支持、朋友支持和其他支持3个维度,共计12个条目。每个条目计1~7分,总分为12~84分,总分越高,表示领悟社会支持度越高。

1.2.3 抑郁自评量表(SDS)SDS于1965年由Zung编制而成,该量表包含精神性-情感症状、精神运动性障碍、躯体性障碍、抑郁的心理障碍等4组特异性症状,共20个项目,采用4级评分法[11]。评分为总分×1.25,轻度抑郁:50~59分;中度抑郁:60~69分;重度抑郁:69分以上,分值越低说明状态越好。该量表Cronbach'sα系数为0.78。

1.2.4 焦虑自评量表(SAS)SAS于1971年同样由Zung编制而成,该量表包含20个项目,采用4级评分法进行评分[11]。评分为总分×1.25,轻度焦虑:50~59分;中度焦虑:60~69分;重度焦虑:69分以上,分值越低说明状态越好。该量表Cronbach'sα系数为0.80。

1.2.5 中文版Herth希望量表(HHI)希望水平评估采用赵海平教授翻译的中文版HHI量表,共12个条目,Cronbach'sα=0.85,包括对现状及未来的积极态度、积极行为及与他人的密切关系3个维度,每个条目均采用1~4级评分,总分12~48分,12~23分为低水平、24~35分为中等水平、36~48分为高等水平,得分越高表示患者希望水平越高[12]。

1.3 调查方法

为保证研究质量,资料采集及问卷填写均采取面对面方式收集,由具有心理咨询师合格证的主管护士对患者进行一对一的访谈评估,说明调查的目的、意义和参与的自愿性,患者同意后发放相关问卷。入院时填写基本信息,待术期间填写SAS、SDS量表问卷,并于术后第3~5天指导患者扫码填写HHI希望量表和PSSS领悟社会支持量表,患者不便填写时由护士询问后代填。

1.4 统计学方法

选用SPSS 25.0及SPSSAU 21.0[13]软件进行统计分析。统计描述中计量资料以均数、标准差呈现;计数资料用构成比或百分比呈现。计量资料的组间比较采用t检验或单因素方差分析,计数资料用卡方检验。非正态分布数据的相关性分析采用Spearman相关性分析法,中介效应检验采用温忠麟和叶宝娟[14]因果逐步回归法的检验。设定P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者一般情况

共有760例妇科恶性肿瘤患者纳入研究,其一般特征资料为:患者平均年龄为(54.71±11.79)岁;已婚患者437例(57.5%),离异121例(15.9%),丧偶126例(16.6%),未婚76例(10%);患者有1个子女的占78.3%,2个子女及以上的占15.3%,无子女的占6.4%;62.4%的患者只有初中及以下文化程度。

2.2 患者的陪护状况

患者陪护期望调查中,533例(70.1%)患者期望2人以上的亲属轮流陪护,160例(21.1%)患者期望1名亲属陪护,67例(8.8%)患者期望专业护工陪护。实际的陪护状况是:没有患者能有2名陪护,有1名亲属陪护的占比为76.4%,1名非亲属陪护的占比18.7%。最终仅有147例(19.3%)患者满足了陪护期望。

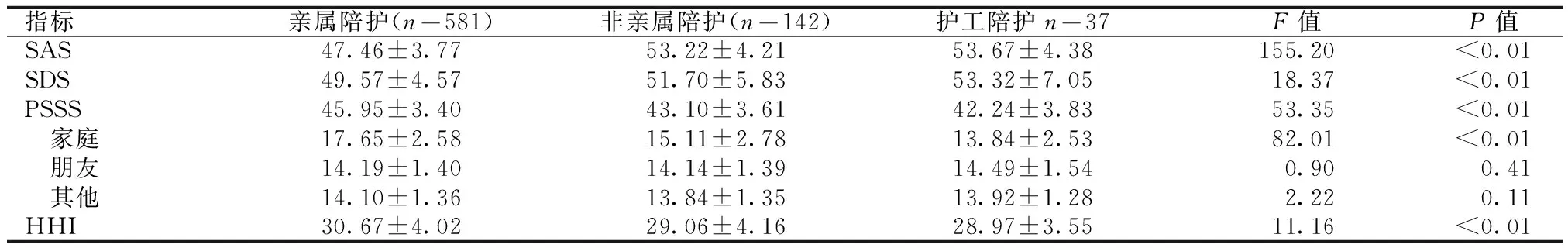

2.3 分组比较患者SAS、SDS、PSSS、HHI得分

将患者按亲属陪护、非亲属陪护、护工陪护分为三组,亲属陪护时患者SAS、SDS评分较低,PSSS、HHI得分较高,方差分析提示组间比较差异具有统计学意义(P<0.01),其中34.9%的患者被评估为轻度以上抑郁,31.5%患者存在轻度以上的焦虑。对PSSS量表的三个方面进行得分比较,家庭支持的得分差异具有统计学意义,朋友支持和其他支持方面差异无统计学意义。见表1。

表1 不同陪护状况下760例患者各项评价量表得分比较

2.4 患者陪护情况与各量表得分的相关性分析

将陪护人员状况进行分组量化,护工陪护量化为第1组,非亲属陪护量化为第2组,亲属陪护量化为第3组。进行Spearman相关性分析,分析结果显示:患者的陪护人员情况与患者感受到的家庭支持、领悟社会支持、希望水平呈现显著的正相关(P<0.01),陪护人员情况与负性情绪评分呈负相关(P<0.01)。结果显示,陪护人员情况对焦虑评分、抑郁评分的相关系数分别为rs=-0.524,(P<0.01)、rs=-0.172,(P<0.01)。陪护人员情况与领悟社会支持中的家庭支持具有显著相关性,而朋友支持和其他支持方面相关性不显著,因此后续针对家庭支持进行中介效应分析。见表2。

表2 护理陪护人员情况与各量表间的相关性分析

2.5 患者家庭支持的中介效应检验

建立三个回归模型检验中介效应,结果如下:①焦虑评分=56.399-0.250×希望水平;②家庭支持=11.710+0.174×希望水平;③焦虑评分=64.971-0.122×希望水平-0.732×家庭支持。如表3所示,当家庭支持作为中介变量加入模型后,希望水平的回归系数从-0.250变成了-0.122,初步说明患者的家庭支持在希望水平与焦虑评分之间存在中介效应。经过乘积系数检验法和Bootstrap抽样法(抽样5 000次)的进一步检验,希望水平对焦虑评分的总效应为-0.489,家庭支持在其中起部分中介效应,效应值为-0.128(95%CI:-0.148 ~-0.081),效应占比51.166%。

表3 患者家庭支持的中介效应检验线性回归分析结果(因变量为焦虑评分)

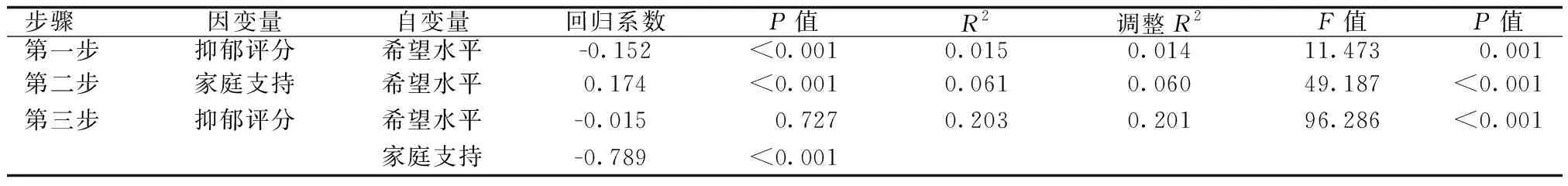

同法检验抑郁评分,结果如下:①抑郁评分=54.765-0.152×希望水平;家庭支持=11.710+0.174×希望水平;③抑郁评分=64.006-0.015×希望水平-0.789×家庭支持。如表4所示,当家庭支持作为中介变量加入模型后,希望水平的回归系数从-0.152变成了-0.015,初步说明患者的家庭支持在希望水平与焦虑评分之间存在中介效应。经过乘积系数检验法和Bootstrap抽样法(抽样5 000次)的进一步检验,希望水平对焦虑评分的总效应为-0.152,家庭支持在其中起完全中介效应,效应值为-0.138(95%CI:-0.146~-0.079)。

表4 患者家庭支持的中介效应检验线性回归分析结果(因变量为抑郁评分)

3 讨论

3.1 疫情背景下妇科恶性肿瘤患者陪护状况分析

本研究显示,疫情背景下希望2名以上亲属的陪护能达到预期的只有19.3%。不能满足患者陪护需求的原因主要是疫情背景下医院陪护限制规定不留陪或病情需要留陪固定人员,而亲属的工作时间、经济压力导致亲属不能长时间固定在医院进行陪护,所以部分患者家属只能选择非亲属陪护,如专业护工。疫情发生前,医院的陪护管理相对宽松,患者可以有多名亲属轮流陪护,手术当天一般会有2名以上亲属陪护,术后还会有不少亲属前来探视、鼓励。这样可以更好地满足患者的陪护需求,缓解负性情绪。有研究表明,亲属陪护有助于纠正患者的负性情绪[15],而陪护限制会导致患者的焦虑和抑郁情绪加重[16],这与本研究结果相一致。

3.2 患者的希望水平与负性情绪呈负相关,与领悟家庭支持呈正相关

希望水平作为临床衡量个体治疗信心的重要指标,是个人与他人及环境之间密切联系、相互影响的表现,被临床视为内在正性力量,它与负性情绪的产生具有密切关系[17]。本研究中希望量表评估分数偏低,中等水平的患者占比高达84.5%,这与肖晓琴等[18]的调查结果相似。从Spearman相关性分析可以看出,患者HHI得分与SAS得分、SDS得分均呈显著的负相关,说明患者希望水平越低,焦虑情绪越重。盛月红等[19]的研究指出,癌症患者的希望水平与社会支持呈正相关。而陪护人员情绪与领悟社会支持中的家庭支持方面相关性显著,与朋友支持、其他支持相关性不显著。由此可推测陪护限制影响患者的负性情绪可能跟患者领悟社会支持中的家庭支持相关。这与我国传统习惯将家庭视为支持的主要来源有关,而女性患者大多社会关系相对简单,遇到重大疾病和手术时对家人的依赖性会更高。有文献认为,家庭支持在社会支持中占主要地位,家庭成员给予患者的帮助和陪伴最多,他们的精神或物质支持都会提高患者的希望水平[20]。本研究提示,家庭支持跟患者的希望水平具有显著的相关性,朋友和其他支持的相关性不显著。

3.3 家庭支持在希望水平和负性情绪调控中的中介效应

本研究显示,家庭支持在希望水平与负性情绪的调控中存在中介作用,对焦虑评分为部分中介,对抑郁评分则为完全中介。分析其原因可能如下:家庭支持是患者领悟社会支持的重要来源,疫情防控背景下,医院的陪护限制使得部分患者的家庭支持被明显削弱。亲属陪护进入病房后不能外出,甚至与病房管理者发生言语冲突等,让患者产生对陪护亲属的愧疚感,进而加重患者的负性情绪。本研究显示,家庭支持对于提升患者希望水平、降低患者焦虑和抑郁情绪呈现中介效应。未出现新冠疫情前,文献报道恶性肿瘤患者在初次确诊时的领悟社会支持水平是中高水平[19,21]。本研究中这些初诊的恶性肿瘤患者的领悟社会支持评分则以中低支持水平为主,这可能跟陪护限制导致中低家庭支持有关。妇科恶性肿瘤患者领悟到的家庭支持较低时,其希望水平也会相应较低,对疾病的恐惧、经济压力、家庭担忧导致了焦虑和抑郁的负性情绪。

综上所述,新冠疫情背景下陪护限制使得妇科恶性肿瘤手术患者有着较低的希望水平和较高的负性情绪。不同陪护状况与患者感受到的家庭支持显著相关,陪护限制的影响可能通过家庭支持在患者希望水平与负性情绪之间的中介效应实现。在新冠疫情这一特殊背景下,陪护限制必须严格执行,应当采取相应干预措施提升家庭支持,从而改善患者的负性情绪,促进身心健康,提高治疗效果。