社会经济地位与肥胖:测量工具、影响效应与作用机制的系统评价

苟玉婷, 蒙艺, 邹丽琴

世界卫生组织官网最新数字显示,2016年全球18岁及以上成年人中逾19亿人超重,其中超过6.5亿人肥胖[1],肥胖已经成为影响人类健康的重大问题。早期文献指出,肥胖的发生并不完全是生理因素造成,更多的是由社会环境因素导致[2],其中在收入、教育、职业等社会经济因素的影响下,呈现出很强的社会分层规律。居民因社会经济地位限制而不能自由选择更有利于健康的生活方式,进而在社会中形成健康不平等现象。关注社会经济地位对肥胖的影响,不仅有助于推进健康公平,而且能够指导有效利用卫生资源。鉴于此,本研究运用系统评价方法,科学全面地梳理社会经济地位与肥胖关系的国内外文献,以测量工具、影响效应与作用机制作为主题词分析评价研究现状,为肥胖干预提供借鉴。

1 资料与方法

1.1 文献检索

以中文检索式[(社会经济地位OR社会阶层OR社会经济因素OR社会经济状况)AND(肥胖OR超重)]检索知网(CNKI)和维普数据库;以英文检索式[(socioeconomic statusORsocioeconomic inequalityORsocioeconomic factorsORsocial classORSocioeconomic situation)AND(obesityORoverweightORfat)]检索Science Direct和PubMed数据库。由于不同的历史阶段,社会经济地位的发展变化及其对肥胖的影响差异很大,检索时限为2010年1月1日—2020年5月1日,以便为现实提供与时俱进的指导。文献管理采用EndNote X9软件。

1.2 文献纳入筛选

纳入标准:①研究内容关注社会经济地位对肥胖的影响,自变量为社会经济地位或社会经济因素,因变量为肥胖;②研究类型为横断面调查实证研究,文种限中文和英文;③研究对象大于18岁,种族、国籍、地域均不限;④文献级别上,中文文献为CSSCI、CSCD、北大核心期刊论文,英文文献为同行评议论文。

筛选流程:由两名研究者首先采用背对背的形式,严格按照PRISMA流程独立筛选文献;然后,将独立筛选出的结果进行比对,如有分歧,通过讨论最终确定。

1.3 文献质量评价

采用Combie[3]的横断面研究评价工具对纳入文献进行质量评价。7个评价指标标准:设计科学;数据收集策略合理;报道含有样本应答率;样本对总体的代表性好;研究目的和方法合理;报告检验效能;统计方法合理。7个指标分别采用“是”“否” “不清楚”归类,各计1分,0分,0.5分,总分为7.0分,6.0~7.0分的论文质量定为A级,4.0~5.5分的定为B级,<4.0分的定为C级。

1.4 文献分析主题

Sobal[4]提出的社会经济地位对肥胖的作用机制理论指出,社会经济地位通过影响饮食、吸烟和锻炼的社会分析层面变量,进而影响能量摄入、新陈代谢和能量消耗的物理分析层面,最后对肥胖产生影响。在该理论思想的启发下,本研究重点关注社会分析层面变量,并在测量工具、影响效应、作用机制三个主题下对纳入文献进行质性分析。

2 文献检索与质量评价结果

2.1 文献检索结果

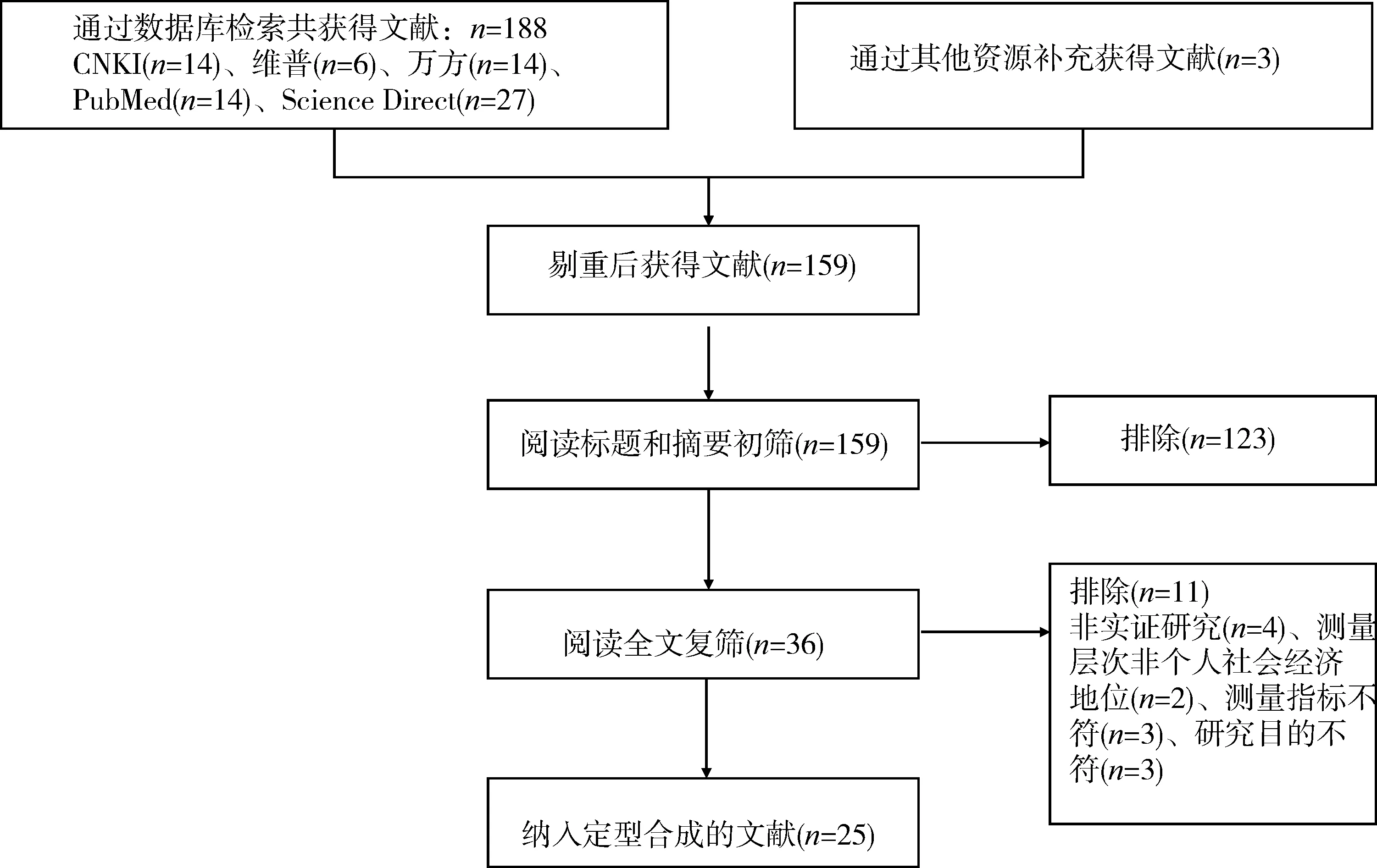

通过数据库检索获得191条文献,剔除其中的重复文献后获得159条记录。阅读文献题目和摘要后排除123条记录,剩余36条记录。由两名评价者背对背系统阅读36篇文献的全文,排除4篇非实证研究,2篇测量层次非个人社会经济地位,3篇测量指标不符,3篇研究目的不符,共11篇不满足纳入标准的文献,最终纳入25篇文献[5-29]。具体检索过程见图1。从研究地区的发达程度来看,25篇纳入文献中,9篇研究在发达国家开展,16篇在发展中国家开展,其中10篇在中国大陆开展。

图1 社会经济地位与肥胖关系文献筛选流程图

2.2 文献评价结果

根据Combie[3]的横断面研究评价工具对纳入的25篇文献进行方法学质量评价,评价结果显示,20篇研究文献的质量为A级,5篇研究文献的质量为B级。见表1。

表1 纳入研究文献的方法学质量评价表

3 主题分析结果

3.1 测量工具

3.1.1 社会经济地位的测量工具社会经济地位(socioeconomic status,SES)的测量,整合了经济学和社会学这两个学科,是指个体相对于其他人的经济状况和社会地位的总体衡量。纳入文献对社会经济地位的测量,大多采用客观指标,少量使用主观指标。使用客观指标的研究,19篇[5,8,10-13,15-18,20-28]运用收入、教育和职业三个中的一个,或多个分别,或综合计算进行测量;7篇[6-8,13-14,19-20]增加了住房情况、医疗机构可及性、居住面积和居住区域等其他指标,并运用几项指标整合核算成综合指数进行测量;1篇[9]采用多重剥夺指数,即根据每个人在教育、家庭收入和资产占有方面的剥夺总数估算,两个以上给定的剥夺指标中显示剥夺的参与者被视为低社会经济地位,而那些没有显示剥夺指标的参与者被归类为高社会经济地位。采用主观指标的研究,纳入文献中的仅有3篇[10-11,17],涉及个体主观感知的社会经济地位、主观财务困难程度和主观财富指数。其中,最有代表性的是Adler等编制的量表(macarthur ladder)[11]。该量表使用10级阶梯表示个体所处的社会环境和社区环境等级,被试者根据主观感受自我评估在阶梯中的位置,评定的阶梯越高,表明被试者的主观社会经济地位越高。该量表被证实具有较好的信效度和跨文化的适应性[30]。

3.1.2 肥胖的测量工具被纳入文献中,肥胖的测量指标包括体质量指数(BMI)、腰围(WC)、腰臀比(WHR)、腰高比(WHTR)。体质量指数(BMI)是全球最为通用的肥胖判定方法,其计算公式为体质量除以身高的平方(kg/m2),对于成人,BMI>30 kg/m2为肥胖,25~30 kg/m2为超重。被纳入文献中,14篇西方国家文献[8-13,15,17-18,20,22,24-25,29]采用全球通用国际标准。由于该标准是基于白种人的体征数据提出的,对于亚洲人并不完全合适,所以国际生命科学协会中国肥胖问题工作组(International Life Sciences Institute,Working Group on Obesity in China)于2003年提出了更符合中国人群的标准,成人BMI>28 kg/m2为肥胖,24~28 kg/m2为超重。被纳入文献中,10篇研究地区在中国的文献[5-7,14,16,21,23,26-28]皆采用中国标准。而新加坡的1篇文献[19]对肥胖的定义为BMI>27.4 kg/m2,该标准由新加坡健康促进委员会2004年提出。另外,被纳入文献中有9篇[6-7,14,16-17,21,23,26-27]还同时采用了腰围WC来测量中心性肥胖。研究地区在中国的文献主要使用中国肥胖问题工作组提出的标准,男性WC≥95 cm,女性WC≥90 cm界定为中心性肥胖,而世界卫生组织的标准为男性WC≥102 cm,女性WC≥88 cm定义为中心性肥胖。

3.2 影响效应

运用社会经济地位的综合指标,或收入、教育、职业单一指标对肥胖的影响效应研究结果显示,肥胖呈现出一定的社会经济地位分层规律,但是国家间差异较大。

被纳入文献中,12篇运用社会经济地位综合指标[6-11,13-14,17,19-20,25],其肥胖影响效应结论不一致,呈现出明显的国家差异。发展中国家(中国、秘鲁、拉丁美洲)的研究中,3篇[6,9,20]发现呈正相关;2篇[7,10]发现关系不显著,其中1篇[7]的研究对象是中国的纳西族居民,关系不显著的可能原因与纳西族居民本身肥胖率不高且肥胖人群分布较均匀有关,另外1篇[10]的研究对象是埃及居民,其不显著的可能原因是埃及政府实行的针对全体居民的食品补贴计划[31],该计划可能促成了埃及居民肥胖的“均匀”分布,消减了社会经济地位对肥胖的影响。不同于发展中国家社会经济地位与肥胖的正相关或者不显著相关的结论,英美等发达国家的5篇研究[11,13,17,19,25]发现,社会经济地位与肥胖更多呈现负相关,并且这种趋势在女性中更加稳定。

社会经济地位单一指标对肥胖的影响研究,关注收入的18篇[5-9,11-16,18,22-25,27-28],关注职业的8篇[11-13,17,22-23,25-26],关注教育的23篇[5-25,27-28]。收入对肥胖的影响,在发展中国家的研究结论为,收入与肥胖主要是正相关,但有性别差异,男性显著,女性不显著。发达国家的研究[12,15]结论为,收入与肥胖大多呈负相关,但也呈现性别差异:女性负相关,男性结果不一致。职业对肥胖的影响,不管是发达国家,还是发展中国家,研究结果[23,25]都指向失业、退休显著影响肥胖。另外,体力劳动较多的职业肥胖患病率会更低[26]。教育对肥胖的影响同样表现出性别差异,在女性中,教育与肥胖表现出稳定而显著的负相关,即女性教育水平越高,肥胖患病率越低[25],但是在男性中,教育对肥胖的影响结论呈现出发展中国家的教育与肥胖呈正相关[23],发达国家的教育与肥胖更多体现出负相关[24]。

3.3 作用机制

Sobal[4]在其社会经济地位对肥胖的作用机制理论模型中,明确指出包括吸烟、饮食、锻炼在内的生活方式是社会经济地位与肥胖之间社会层面的中介变量。本研究发现,除了吸烟、饮食和锻炼之外,饮酒也是社会经济地位与肥胖间的中介变量。

在被纳入文献中,6篇研究[5,14-16,21,29]证明吸烟、饮酒、饮食状况及体力劳动会直接影响个体的肥胖。吸烟、饮酒的中介作用证据不多,但发现饮酒与肥胖呈正相关[5],吸烟在男性中与肥胖呈负相关[16],结论支持Sobal[4]理论。饮食状况的中介作用在不同国家有差异,在发展中国加剧了肥胖问题,在发达国家减缓了肥胖问题。但本文纳入在中国开展的2篇研究结果却不一致:一个研究表明,蔬菜和水果的消耗量随着收入和教育水平的提高而增加,肥胖状况改善[14];另一个来自中国的研究却发现,高水果和蔬菜摄入量与女性肥胖呈正相关[16],没有降低肥胖概率。体力活动的中介作用,有2篇[15,25]证明体力活动是重要中介变量。体力活动在相关研究中包含两层含义,一是基于职业影响的主要体力活动,包括日常工作中的久坐行为,农民和工人身份从事的体力劳动;二是受收入、教育影响的闲暇时间体力锻炼活动。体力活动的中介效应比较复杂,受到体力活动类型的影响,而体力活动的类型又受到职业、性别、角色的影响,现有研究没有提供足够的证据支持和解释。

4 讨论

本研究对近10年社会经济地位影响肥胖的横断面研究进行系统性评价,研究发现及现实启示如下。

第一,社会经济地位与肥胖测量指标的分析结果显示,早期研究对社会经济地位的测量多为客观指标,要么是教育、收入、职业的综合计算指标,要么是其中一个或多个单一指标;少数研究采用其他综合得分或主观指标。肥胖较多采用BMI进行测量,中国地区研究使用专门针对中国人群的判断标准,还有部分研究同时采用腰围WC测量中心性肥胖。总体来看,社会经济地位与肥胖的测量工具尚不统一。测量工具的统一,有利于研究结果的比较和归纳,但是由于肥胖存在人种差异,社会经济地位存在国情差异,测量标准有所差异是必要的。所以,开展肥胖干预工作,使用测量工具去判断肥胖人群和干预对象时,应该科学谨慎地选择或重新构建恰当、简单、易测的本土化社会经济地位与肥胖的指标。比如,社会经济地位的测量应该如BMI指数一样,计算方法国际通用,但是判断标准要根据中国具体的经济和社会发展情况设定。

第二,社会经济地位对肥胖的影响效应研究结果显示,社会经济地位对肥胖的影响效应结论不一致,但是发展中国家呈正相关、发达国家呈负相关的证据稍多,该结论与其他学者综述研究的结果基本相符[30]。收入对肥胖的影响方面,发展中国家呈正相关,但存在性别差异,男性显著,女性不显著;发达国家呈负相关也有性别差异,女性呈负相关,男性结果不一致。职业对肥胖的影响方面,结果指向失业、退休、职业类型影响显著。教育对肥胖的影响,女性呈负相关,男性发达国家呈负相关,发展中国家呈正相关。研究发现,呈现的地区差异,基本符合Jaacks等[31]和姜明照等[32]提出的肥胖流行四阶段理论,即随着发展中国家经济的不断攀升,国民生产总值GDP和国民收入总值GNI的增加,社会经济地位与肥胖之间的正相关关系会逐渐转变为发达国家的负相关关系。当下中国的情况比较复杂,处在发展中国家向发达国家过渡的阶段,所以目前应该关注社会经济地位较高的人群,未来需要重点干预社会经济地位较低的人群。

第三,社会经济地位影响肥胖的作用机制研究结果显示,吸烟、饮酒、体力活动、饮食状况等生活方式在社会经济地位与肥胖的关系间起着至关重要的中介作用。研究发现,在发展中国家,高社会经济地位人群会更注意闲暇时的锻炼,但是由于严重的吸烟饮酒现象和摄入更多糖分、油脂的不良饮食,最终并没有使他们获得更好的身体体态;而发达国家中,社会经济地位越高的人群,在饮食结构、体力活动频率、吸烟、饮酒等生活方式上越健康,最终肥胖率更低。目前,中国的情况是发展中国家与发达国家的情况共存,所以当下的肥胖干预工作重点是要对所有人群进行健康生活方式的宣传教育和引导促进。但随着中国情况愈来愈趋向于发达国家,为缓解社会经济地位带来的健康不平等,对于处于低社会经济地位的人群还应有针对性的肥胖干预方案。建议根据这一人群的具体情况,设计包括合理饮食、加强锻炼、戒烟限酒在内的系统干预措施,以期获得长期有效的干预成果。