巴赫《音乐的奉献》中两首利切卡尔的音高组织技术研究

潘逸筱 上海音乐学院

巴赫(1685—1750)是巴洛克时期著名的德国作曲家和管风琴家,自由复调风格的代表人物。巴赫的作品涉及了众多体裁,包括弥撒曲、古钢琴曲和管弦乐曲等,代表作有《B 小调弥撒》《勃兰登堡协奏曲》等。《音乐的奉献》是巴赫晚期的一部复调曲集,该作品由13 首乐曲组成,涉及到利切卡尔、卡农和三重奏鸣曲等体裁,所有乐曲均以由腓特烈大帝御赐的一个主题为基础进行创作,整套作品有若干首键盘乐曲和两首长笛曲,其他几首无固定的演奏形式。利切卡尔是产生于16 世纪的一种器乐体裁,早期的利切卡尔为主调风格,16 世纪中叶出现了复调风格的利切卡尔,其中单主题模仿形式的利切卡尔的成型则为赋格的形成做了准备,该体裁在18 世纪最终为赋格所替代。

《音乐的奉献》中有两首利切卡尔,分别为三声部的《利切卡尔》(以下简称《利切卡尔a 3》)和六声部的《利切卡尔》(以下简称《利切卡尔a 6》),这两首作品结构严谨、内涵丰富,是18 世纪利切卡尔中的卓越范例。巴赫在这两首作品中以大、小调功能体系的和声为基础,运用了复杂的对位技法、灵活的声部进行,体现出其高超精湛的音高组织技术。以下从整体的音高结构层次、纵向的和弦结构、横向的和声进行这三个方面分析两首利切卡尔,力求深度解析作品中的音高组织技术。

一、整体的音高结构层次

这两首作品的整体音高结构层次都以功能逻辑为基础,巴赫在整体的结构布局中巧妙地安排了框架性和声,并且灵活运用了过程性和声,使作品的和声语汇和调性思维等都具有极强的逻辑性。

(一)框架性和声

这两首利切卡尔的调性进行框架基于传统赋格的调性布局之上融合了大、小调功能体系的典型布局模式,它们的呈示部与传统赋格相同,限于主调和属调的交替;中间部则均从下属调开始,往属方向发展,这是大、小调功能体系的中间部分常见的形式,而传统赋格的中间部则是从平行调开始往下属方向发展;再现部的调性回到了传统赋格的形式,即主调和属调的交替,其中《利切卡尔a6》的再现部是先出现属调上的答题,再进入主调上的主题。此外,《利切卡尔a3》几乎整首都在小调上进行,仅在尾声的最后结束在同主音大调,这样的调性布局也是不常见的,作曲家使小调色彩贯穿全曲,主要通过调性的变化产生对比,而非调式色彩的对比。

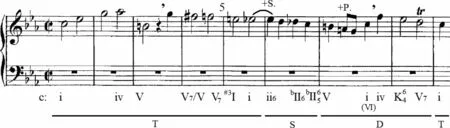

德国著名音乐理论家胡戈·里曼(1849—1919)指出真正自然的复调应基于大小调体系中的和声框架。巴赫在创作类似于赋格的坎佐纳、利切卡尔等作品时,会频繁使用对题与间插段,并将和声进行与转调完美结合起来。在具体的和声功能上,两首利切卡尔各部分的框架和弦之间进行遵循了功能和声的规范,这一点在它们的主题(即《音乐的奉献》的基础主题)的和声进行中得到了鲜明的体现。该主题(见谱例1)为“调性明确且无转调的C 小调半音化基础主题”,其长度为九小节,在乐句结构上呈现为“3+4+2”的非方整性结构。从主题的和声进行来看,其潜在的和声背景为:T—S—D—T。这两首《利切卡尔》主题的每次出现均以该和声进行为基础,进而与其他声部一起形成多种不同的和声进行。

谱例1:《音乐的奉献》的基础主题

两首利切卡尔间插段的框架性和声也同样严格地以功能和声进行的规范为基础,但巴赫在此基础上有新的突破创新,其和声进行极具表现力。在这些间插段中,终止式无疑极具结构意义,属于重要的框架性和声,巴赫对各间插段的终止式作了匠心独运的处理。这两首利切卡尔共有14 个间插段,其中以V—I 为结束终止的有8 个,分别为:《利切卡尔a 3》的EP3、EP4、EP6、EP7,《利切卡尔a 6》的EP2、EP3、EP4、EP5;以VII—I 为结束终止的有5 个,分别为《利切卡尔a 3》 的EP1、EP2、EP5、EP8,《利切卡尔a 6》的EP6;以IV-I 为结束终止的有1 个,即《利切卡尔a 6》的EP1。两首作品间插段终止式在传统基础上所作的突破主要体现在以下两个方面:1.以正格终止为主,偶尔出现变格终止;2.正格终止中所涉及的D 组和弦的种类非常丰富,含V、VII、V及其转位、VII及其转位、V等,可见,作曲家灵活运用了不同终止式,形成了多样化的效果,整首作品的和声丰富多彩。

(二)过程性和声

两首利切卡尔中的过程性和声语汇有效地扩充了框架和弦,既丰富了和声色彩,又推动了和声进行,这一点在主题处体现得淋漓尽致。

主题(见谱例1)第6 小节的基本和弦为ii,为了配合高声部半音下行进行的旋律,所以扩充了II-II的过程性和声,使之能自然过渡到第7 小节的V。此处,使用那不勒斯和弦II与II可以丰富音响效果,而且II作为经过性和弦用在那不勒斯六和弦与属和弦之间,其七音在II 级音与VII 级音之间起到了填补作用,将原先的减三度变成更为流畅的连续半音下行,从而可使此处的进行更为自然。此外,第7~8 小节的基本和弦为V,但巴赫运用过程性和弦将其进行了巧妙的扩充:第7 小节第1 拍至第2 拍的前半拍可以配V—I 不完满的终止(因为I 没有处于强拍),或V—VI 的阻碍进行,这两种情况都要求音乐有进一步的发展;第7 小节最后一个f音的和声内涵是IV,用该和弦作为预备可以更流畅地连接到K;而K“具有倚音和弦的性质”,它“是属和弦的附属物,不能单独存在而必须解决到属和弦去”。由此可见,第7~8 小节的I (或VI)-IV-K均为过程性和声,正是它们的填充作用扩充了基本和弦,使此处的和声进行兼具功能性与色彩性。

二、纵向的和弦结构

作为典型的运用了大、小调功能体系和声的作品,这两首利切卡尔以自然音体系和弦为基础,结合运用了变化音体系和弦,并合理运用和弦外音进行润色与装饰。

(一)自然音体系和弦

这两首利切卡尔的自然音体系和弦可分为T组、S 组与D 组,纵向结构主要是以三度叠置为基础的三和弦与七和弦,以及各种转位。和弦的选择与节拍位置关系密切,在强拍强位上以协和的三和弦为主;弱拍弱位的和弦选择较为自由,包括各种结构形式的三和弦、七和弦及其他高叠和弦,以及各种不协和和弦及其转位形式等。从《利切卡尔a 6》呈示部主题第五次陈述(见谱例2)可以看到典型的大、小调功能体系中的纵向和弦结构的运用。

谱例2:《利切卡尔a 6》mm.37~46

谱例2 的九个小节中共有30 个和弦,我们可以很清晰地看出此处的自然音和弦的使用情况:1.共使用了21 个自然音和弦,占总和弦数量的70%;2.自然音和弦中,三和弦有16 个,占76%;3.自然音体系的三和弦中,协和和弦出现了14 次,占87%;4.强拍强位的和弦共17 个,其中自然音体系的原位和转位三和弦有11 个,占64%;5.自然音体系T 组和弦有7 个(其中有5 个在强拍强位),S 组和弦有8 个,D 组和弦有6 个。

从谱例2 的九个小节可以清晰地反映出巴洛克晚期的大、小调功能体系中的自然音和弦运用具有以下特点:1.自然音和弦数量明显多于变化音和弦,强拍强位的和弦以自然音体系的三和弦为主,可见自然音和弦是大、小调功能体系的基础,其中正三和弦与属七和弦基本上都被用在结构的重要部位,起到调性骨架的作用。2.自然音和弦中,三和弦数量明显多于七和弦及其他高叠和弦,协和的三和弦多于不协和的三和弦,因为协和的三和弦比较稳定。3.三个功能组各自的和弦数量相近,但T 组和弦主要用在强拍强位,以发挥其所具有的稳定功能。

(二)变化音体系和弦

这两首利切卡尔中的变化音体系和弦主要包括:离调和弦,同主音大、小调调式交替和弦,下属变和弦(主要是那不勒斯和弦)。在古典音乐中,运用上述三种和弦可以产生调性扩张的效果。运用不同的变化音和弦可以形成不同效果,有力地增强和声的表现力。运用离调和弦可以产生“副调功能系统”,副调“仍在主调统治之下,只是在主调内部形成了调性扩张,扩大了主调的调性范围。”运用同主音大、小调调式交替和弦与那不勒斯和弦可以在功能不变的情况下,使和声色彩发生变化。

谱例1 中的变化音和弦使用情况如下:1.共使用了4 个变化音和弦,占总和声数量的25%;2.离调和弦与同主音大、小调调式交替和弦各1 个,那不勒斯和弦有2 个;3.变化音和弦包括2 个三和弦与2 个七和弦,数量相等,其中2 个三和弦均为协和和弦。

在谱例2 中,我们也可以清楚地了解此处变化音和弦的使用情况:1.共使用了9 个变化音和弦,占总和弦数量的30%;2.离调和弦有7 个,占的比例明显较大,同主音大、小调调式交替和弦与那不勒斯和弦各1个;3.变化音和弦中,三和弦有5 个,七和弦有4 个,数量相近;4.变化音体系的5 个三和弦均为协和和弦。

变化音和弦与模进结合可以产生丰富的和声色彩,并推动音乐发展。在《利切卡尔a 3》的EP4,巴赫在不严格的自然音模进基础上运用了离调和弦与同主音大、小调调式交替和弦,并运用了较多的外音进行装饰,最后将调性发展到f 小调,随后便是主题在中间部的第一次进入。该EP 中有相邻的两处模进,第一处模进以一小节为一个音组作下行二度模进,第二处则以一小节为一个音组作上行二度模进,这两处模进均基于自然音模进,调性一直在E 大调上进行,同时第68 小节与70 小节结束前都短暂地往下属调A 大调离调。第69 小节第二拍开始运用了E 大调属功能组的同主音大、小调调式交替和弦VII,该和弦既与前后和弦形成了流畅的功能性和声进行,又使此处的低音线条形成了连续半音上行的形式,非常平稳自然。第71 小节的最后,为了避免高声部小调VI 级音与升VII 级音之间的增二度进行,所以作曲家临时运用了旋律小调上行时的升VI 级音,这样便出现了F 大调的IV 级和弦。该EP 中一共有6个变化音和弦,占总和弦数量的26%,与谱例2 中变化音和弦所占的比例相似。此外,该EP 与主题在乐句结构上具有明显对比,主题是九小节的非方整性结构,该EP 的两处模进的每个音组长度均为一小节,所以呈现出了“2+2”的方整性结构。人们天生在生理上和心理上偏爱双数结构,双数小节长度的乐句是较为自然的,而非双数小节长度的乐句经过恰当处理后也能产生很好的效果。

由此可见,巴洛克晚期的大、小调功能体系中的变化音和弦运用具有以下特点:1.数量明显少于自然音和弦,运用变化音和弦没有动摇自然音和弦的基础地位。2.离调和弦的运用比较多,可见此时的作曲家已较为频繁地运用副调形成调性扩张,即使在自然音模进中也可以临时运用离调和弦,运用变化音和弦主要是为了形成半音化进行,其次是改变和声色彩。

(三)和弦外音与持续音

和弦外音与持续音都具有重要的表现意义,在这两首利切卡尔中都得到了广泛运用。“和弦外音共含八种基本类型,强外音可以分为留音、倚音与强自由音等三种基本类型,弱外音可以分为经过音、辅助音、换音、先现音以及弱自由音等五种基本类型。”在这两首利切卡尔中,主要运用的外音为留音、倚音、经过音、辅助音、换音和先现音,此外多处使用了持续音,以延长和弦的功能。

在《利切卡尔a 3》尾声的后半部分第180~185小节,巴赫使用了多种外音与属持续音,在此处丰富了纵向的音响效果、装饰了横向的旋律线条,并使节奏更为多变,还增加了终止感。此处的强外音包括三处留音与一处倚音,它们均与低音形成不稳定或不协和的音程。这里的三处留音的处理均不相同,显示出巴赫极其精妙的构思:第183 小节第一拍为单个音的“静态”延留;第184 与185 小节第一拍均是“动态”延留的二重留音,第184 小节的二重留音为三度的形式,并作同向的平行三度解决,而第185 小节的二重留音为增四度的形式,作反向解决。可见这三处留音丰富了尾声的纵向音响效果。此处的弱外音主要是辅助音,此外还有一处运用了换音,弱外音在此处主要作用是装饰横向旋律线条,但其对纵向音响效果也起到了一定的润色作用。

《利切卡尔a 3》尾声后半部分的属持续音从第180 小节的低声部进入,一直持续到第182 小节第1拍结束,在加强属功能的同时,增强了对主和弦的期待感。此处巴赫作了非常巧妙地处理,属持续音结束后并没有跟原位的主和弦,而是运用了离调和弦,使低音线条呈现连续半音下行的进行,使音乐继续保持不稳定的状态,使乐思继续发展。

谱例2 与《利切卡尔a 3》的EP4 的外音使用也极为精妙,丰富了音响效果。谱例2 的三个自由对题声部中运用了大量弱外音,主要是经过音和辅助音,这些弱外音出现的位置基本上都与主题的音交错安排,起到了节奏填充的作用,使这些自由对题声部与主题声部形成了“你静我动”的效果。谱例2 中各对题声部的强外音主要是留音,此处这些留音均使用“静态”延留的形式,产生的音响效果较为柔和,从而能更好地衬托高声部的主题。《利切卡尔a 3》的EP4中的外音类型较为丰富,包括留音、倚音、辅助音、经过音、换音等,尤其是第69~71 小节运用了大量外音与和弦音,形成了连续的八分音符进行,使音乐极为流畅自然。

三、横向的和声进行

“大、小调体系和声功能运动的基本逻辑是从稳定功能进行到不稳定功能,再回到稳定功能。”其中D 组和弦往往通过正格进行直接支持T 组和弦;S 组和弦主要通过支持D 组和弦来间接支持T 组和弦,偶尔通过变格进行直接支持主和弦。上述和声进行的规则在这两首利切卡尔中都得到了鲜明的体现。

(一)收拢性与开放性进行

收拢性进行包括“稳定到稳定”及“不稳定到稳定”,开放性进行包括“稳定到不稳定”与“不稳定到稳定”。其中,收拢性进行最后的稳定性程度与T 组和弦的节拍位置、旋律位置音等因素相关,一般来说,强拍根音旋律位置的原位主和弦的稳定性程度比较高。在这两首利切卡尔中,全终止与阻碍终止一律使用收拢性进行,此外在有些中间型终止以及乐句中间也不乏收拢性进行。

(二)不同类型的终止式

古典调性音乐中常用的终止式可以分成三种类型:中间型的终止式、结束型的终止式、补充型的终止式。在这两首利切卡尔中,中间型终止式出现的次数最多,其次是结束型终止式,补充型终止式出现得较少。不同类型的终止式具有不同的结构意义,它们相互呼应,使作品具有清晰的句读划分。

上文分析的四个片段运用了形态各异的终止式,在不同的位置产生了不同效果。谱例1、《利切卡尔a 3》的EP4、《利切卡尔a 3》尾声的后半部分均各包含一个结束型终止,依次为 “K-V-i”,“V-i”与“V-I”。其中,谱例1 与《利切卡尔a 3》尾声的后半部分结束终止都是完满全终止,具有较强的终止感与收束感,因为其D-T 进行的D 与T 均为原位和弦,而且T 还是处于强拍并运用根音旋律位置的和弦。《利切卡尔a 3》EP4 的结束终止因为其D 是属和弦的第一转位,且T 处于弱拍并使用三音旋律位置,所以为不完满全终止。

上文分析的四个片段的中间型终止具有多种形式。谱例1 第3 小节为结束在V 上的半终止;第7 小节既可以配由强拍到弱拍的V-i 的不完满全终止,也可以配V-VI 的阻碍终止。谱例2 最后运用了离调的不完满终止,即副调的“V-i”,也属于中间型终止,让音乐具有继续发展的动力,故谱例2 中没有结束型终止。谱例2 第39 小节为由强拍到弱拍的V-i的不完满终止;第40~41 小节为V-I 的形式,但I 运用了三音旋律位置,也属于不完满的终止。《利切卡尔a 3》EP4 第一个模进音组为“ii-vii-V-V”的中间型终止,该音组在作下行二度自然音模进后,又与第二处模进的第一个音组产生了功能上的联系,形成了“I-vi-V/IV-IV-IV-VII-V”的中间型终止。《利切卡尔a 3》尾声的后半部分第181~182 小节是在属持续音上的V-I 的不完满全终止。

需要指出的是,这两首利切卡尔的最后结束处均使用了皮卡堤终止式,将小调的作品结束在大主和弦T 上。“皮卡堤终止式盛行于文艺复兴与巴洛克时期”“因为早期的音乐理论认为,根据泛音列,大三和弦才是唯一稳定、协和的和弦”。可见,巴赫在巴洛克晚期还是沿用了皮卡堤终止式,运用小调的同主音大小调交替和弦I,既能通过改变和弦结构来改变和声色彩,又能增加终止式的稳定性与协和性。

四、结语

综上所述,巴赫《音乐的奉献》中的两首利切卡尔在整体的音高结构层次、纵向的和弦结构、横向的和声进行等方面均体现了典型的大、小调功能体系的特点,同时作曲家结合了利切卡尔体裁的特征,对主题与间插段的和弦结构、和声进行等方面进行了有针对性的处理,展示出其精湛的音高组织技术。巴赫的上述作品在整体的音高结构层次中巧妙地安排了框架性和声,并且灵活运用了过程性和声;在纵向的和弦结构上以自然音体系和弦为基础,结合运用了变化音体系和弦,并合理运用和弦外音进行润色与装饰;在横向的和声进行上坚持“稳定功能——不稳定功能——稳定功能”的基本逻辑。

作为巴洛克晚期最重要的作曲家之一,巴赫也是大、小调功能体系发展史上的关键人物,其作品代表了巴洛克时期音乐的辉煌巅峰。巴赫的音乐是我们永远取之不尽的宝贵财富,其主题、结构、对位法、和声进行等均值得我们不懈地探索,正如贝多芬所说的——“巴赫不是小溪,而是大海!”