三语习得视角下单元音/u/的感知研究

——以日、英、汉三语学习者为例*1

王 金 荷兰莱顿大学人文学院

梁 磊*2 南开大学汉语言文化学院

提 要 本文通过语音感知实验,以第二语言为英语、第三语言为汉语的日语母语者为研究对象,考察日语母语者辨认日语元音/ɯ/,英语元音/uː/、/u/,汉语元音/u/的能力。实验发现,被试已基本具备辨认日语元音/ɯ/与英语元音/uː/、/u/,日语元音/ɯ/与汉语元音/u/的能力,但存在混淆英语元音/uː/、/u/与汉语元音/u/的问题,说明三语学习者有能力建立新的语音范畴,但二语若与三语具有相似性,二语与三语的语音感知范畴会形成一定重合。

一、引言

2020年新冠疫情暴发前,来华留学人员中约有59.95%的汉语学习者来自亚洲地区1。对他们而言,汉语往往是英语或其他第二语言(L2)之后学习的第三语言(L3),即除母语和已经掌握(可能为不完全掌握)的第二语言外,学习者目前正在学习的一种或多种语言(Jordá,2005)。三语概念的提出,源于学习者在学习第二门外语时便已经是有经验的外语学习者,其三语学习过程与二语学习过程并非完全相同。Herdina和Jessner(2000)认为三语学习过程更加复杂多样并具有动态性,具体表现为非线性(non-linearity)的学习过程、语言背景差异性(learner variation)、语言系统的维持(maintenance)、可逆性(reversibility)、稳定性(stability)、语言系统内各语言相互依存(interdependence)、语言系统和认知能力的质变(change of quality)。

近几十年来,汉语的习得研究成果颇丰,其视角基本是将汉语作为第二语言,以对比分析假说(contrastive analysis hypothesis)、迁移理论(transfer)、中介语理论(interlanguage)、普遍语法理论(universal grammar)等为支撑,采用对比分析、偏误分析、声学分析、听辨测试等方法,对学习者和母语者进行对比,考察其可能存在的迁移作用和习得发展模式等(鲁健骥,1984;王韫佳,2001;温宝莹,2008a;高玉娟、李宝贵,2009;邓丹,2020)。但对于语言背景多样的留学生而言,汉语的学习过程涉及更复杂的多语互动问题。如,此前学习第二语言的经验是否会帮助他们更快地掌握第三语言?抑或是造成了更多的干扰?课堂辅助语是否能有效帮助学习者学习母语中不存在的新语音?等等。

王胜(2018)在对汉语三语学习者(母语为泰语,二语为英语)的语音偏误研究中,通过问卷、访问、观察等方法分析了其在汉语(L3)声、韵、调学习过程中产生的语言迁移现象。结果表明,母语和二语都对汉语语音的掌握造成了影响,其中英语与汉语拼音的相似性在一定程度上造成了二语对三语的负迁移。Köster等(2020)在对德语母语者的泰语(L3)学习情况的研究中发现,二语为汉语的学习者因具有声调经验,当提供声学信息时,能够借助声调线索进行词汇识别,而二语为英语的学习者没有此现象。目前,越来越多的研究证实了二语在三语学习过程中的作用(Hammarberg、Hammarberg,1993;Williams、Hammarberg,1998;Wrembel,2010;Gut,2010),但三语视角下,针对汉语学习者语音情况的实验研究还相对较少。

二、二语习得研究中的元音感知研究

二语学习过程中,母语和二语语音系统的差异,引起了学者们对二语学习者在感知二语时是否会受到母语语音系统的影响,或学习者是否直接用母语语音系统感知二语语音的疑问。为此,学者们提出了感知同化模型(Perceptual Assimilation Model)、言语学习模型(The Speech Learning Model)、母语磁吸模型(The Native Language Magnet Model)、语言感知的二语模型(The L2 version of the Linguistic Perception Model)、自 动 选 择 感 知 模 型(The Automatic Selective Perception)、个体种系发生模型(The Ontogeny Phylogeny Model)等理论模型(褚静等,2019)。这些模型关注不同二语水平和不同习得发展阶段的学习者,感知母语或二语语音的难度、处理机制和发展模式等问题。虽侧重不同,但基本上都认为母语对二语语音的感知起到了重要作用,并且母语与二语的相似度是导致母语产生不同程度影响的关键因素。

基于上述一种或多种模型进行的汉语作为第二语言的元音感知研究已有了一定的成果。邓丹(2017)考察了美国汉语学习者汉语元音的掌握情况,通过元音感知同化实验,比较了被试将各个汉语元音同化到母语音位时的不同表现,并对母语和汉语各元音的感知相似度进行了排序。通过与汉语元音发音偏误的对比,认为感知相似度决定了母语对二语发音的影响程度,感知相似度越高,影响越大。王韫佳、邓丹(2009)通过实验考察日本汉语学习者对汉语6个单元音的感知,结果发现,汉语单元音/i/、/a/、/o/、/u/分别与日语单元音イ(/i/)、ア(/a/)、オ(/o/)、ウ(/ɯ/)具有较高相似性。

目前,多数习得领域中的感知研究是采取听辨测试、感知评估等方法,比较母语语音系统与二语语音系统的相似度,或是探究二语语音在母语各音位的同化情况,以探讨偏误产生原因,但缺乏对母语与非母语的某些相似语音间听感范围差异的细致研究。对母语者的研究中,虽然对于元音是否为范畴化感知(Categorical Perception)的问题仍存在一定争议(Repp等,1979),但已有研究对汉语各个元音的听感范畴进行了描写,并划分了元音间的听感边界(刘掌才、石锋,2015;刘掌才等,2016)。而对二语学习者进行听感范畴的研究,可以更进一步地了解二语学习者新语音范畴建立的过程。研究三语学习者,则可以在探究非母语语音听感范畴建立过程的基础上,探讨同属非母语的两种语言间的相互影响情况。

由此,本文通过语音感知实验,以日语母语者学习汉语和英语时偏误问题较为严重的汉语单元音/u/及英语单元音/uː/、/u/为例(温宝莹,2008a;王韫佳、邓丹,2009;吉丸宏、山田純,2010;Oh等,2011),探究三语学习者(L1为日语、L2为英语、L3为汉语)感知其与日语相似单元音/ɯ/时的表现,同时观察其对汉语单元音/u/和英语单元音/uː/、/u/间的感知情况。

三、日语、英语、汉语单元音/u/的比较

感知与发音相联系。在进行实验前,我们需要先从音系角度了解日语元音/ɯ/,英语2元音/uː/、/u/,汉语元音/u/的发音特征。

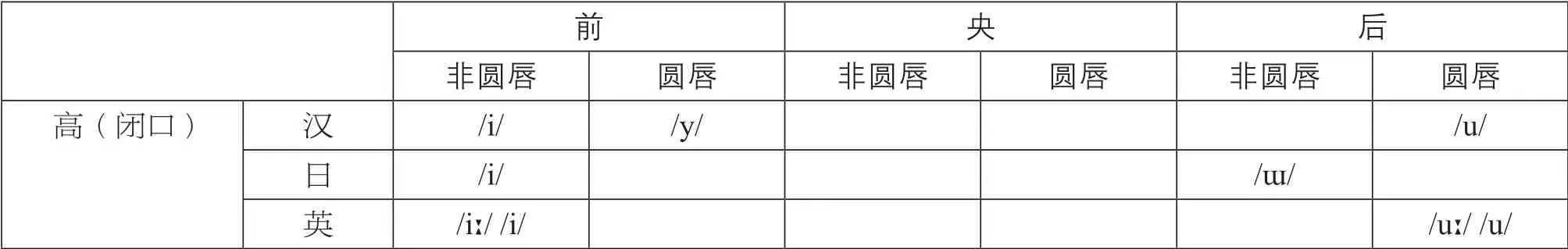

此前已有多位学者对这三种语言的单元音系统分别进行过两两对比分析(朱川,1981;张金生,2002;温宝莹,2008b;王韫佳、邓丹,2009等)。刘海霞(2009)将日、英、汉三种语言单元音的发音特征(见表1)及舌位对比(见图1)进行总结。三种语言中,汉语单元音/u/与英语长、短元音/uː/、/u/同属圆唇、后高元音,极为相似,而日语单元音/ɯ/为非圆唇、后高元音,与前者在圆唇维度上存在对立关系。

图1 日语、英语、汉语单元音舌位对比

表1 日语、英语、汉语单元音舌位特征对比3

(续表)

四、实验设计

(一)实验材料

选取日语元音/ɯ/,英语元音/uː/、/u/和汉语元音/u/作为实验材料。用于合成实验刺激音的原始元音片段截取自母语分别为日语、汉语、英语的三位发音人所录制的声音材料。三位发音人均为在校男性大学生,年龄分别为19岁、18岁、22岁。录音时,每个元音读三遍。

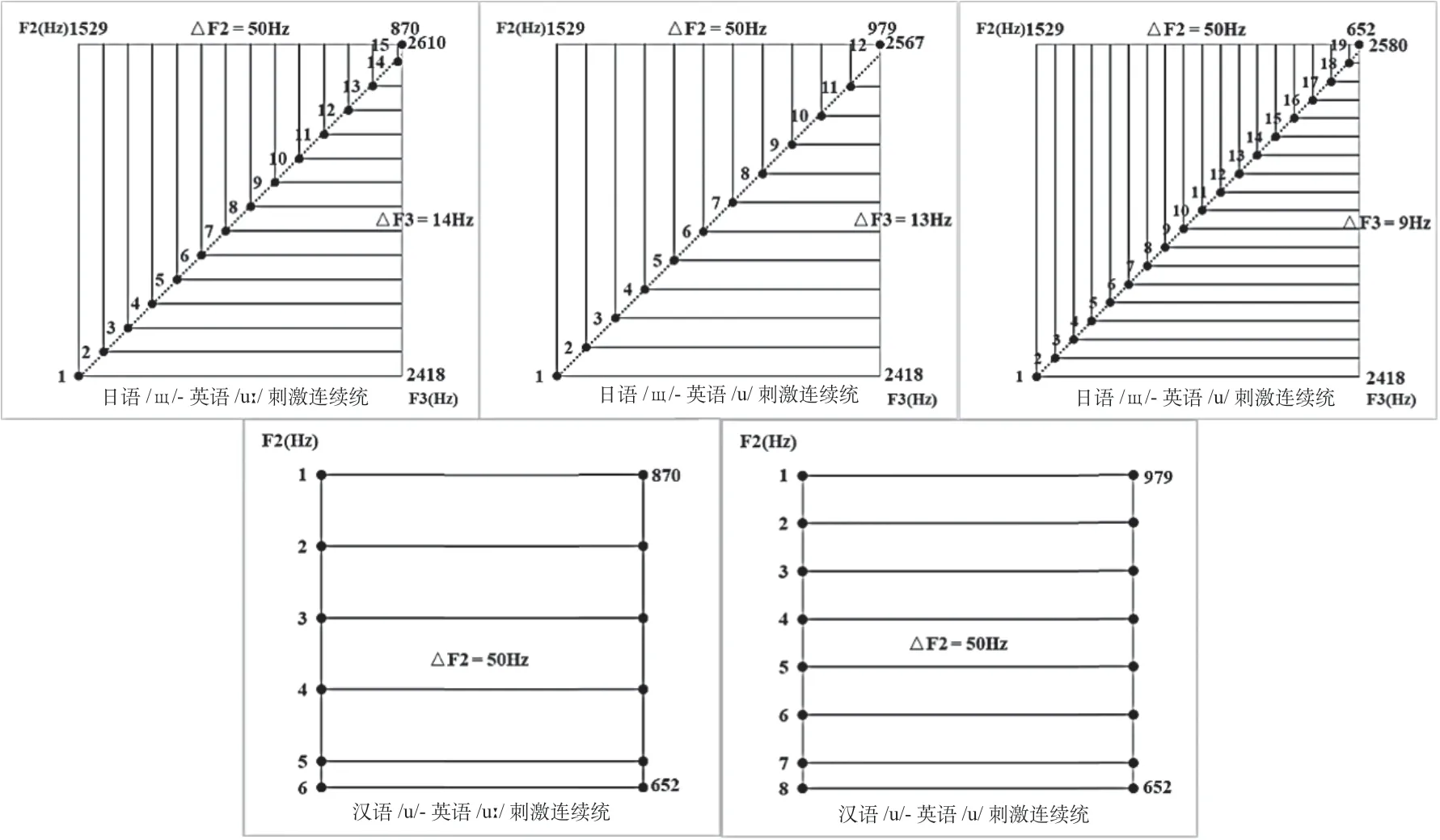

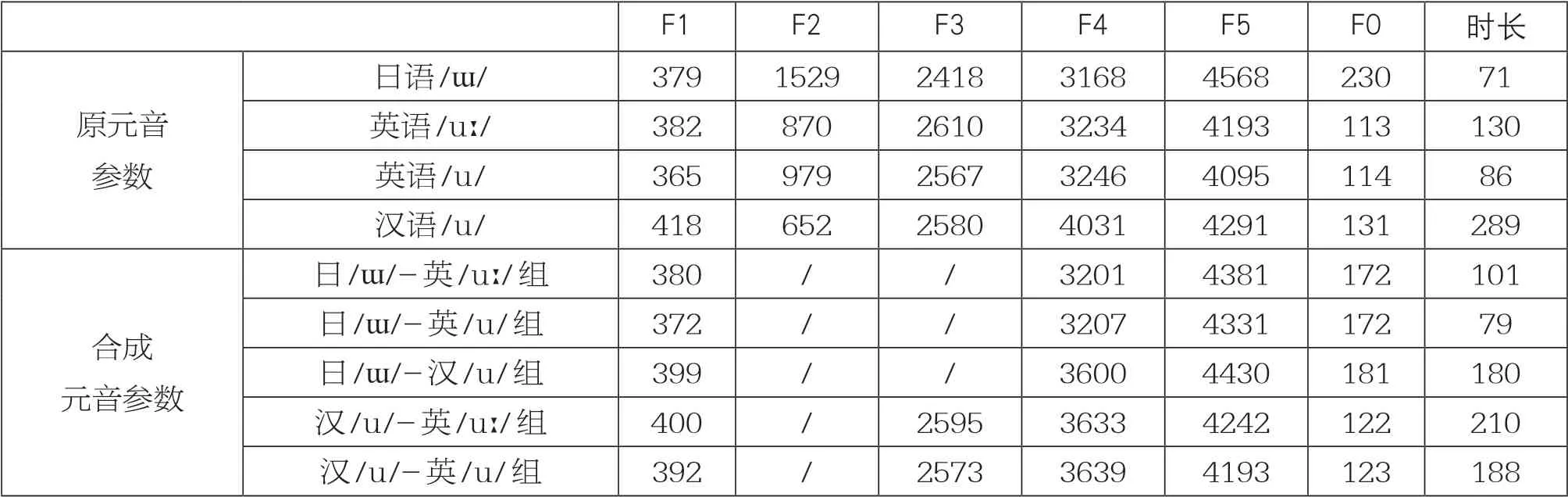

实验刺激音的截取、合成以及连续统的制作均在Praat 6.0.33中通过脚本完成。由于元音的听辨主要以前三条共振峰为线索(Liberman等,1967),并且这四个元音的F1值差值较小(见表2),因此本次实验在合成语音刺激连续统时,主要修改了F2、F3的值。其中,由于英语/uː/、/u/及汉语/u/的F3值差值过小(见表2),在制作英语—汉语组刺激音连续统时仅修改了F2值。其他无关的声学参数(F1、F4、F5值,基频值,音强值,时长等)均为原发音材料的平均值,且各组内保持一致。合成的连续统共分为五组,即从日语/ɯ/分别到英语/uː/、/u/两组,从日语/ɯ/到汉语/u/一组,从汉语/u/分别到英语/uː/、/u/两组。各组刺激音连续统的相关参数见表2及图2。

图2 日英、日汉、英汉五组刺激音连续统5

表2 元音感知实验合成刺激音声学参数(共振峰单位:Hz,时长单位:ms)4

为使发音材料听辨时更自然,在每个合成的元音刺激音前拼接了分别截取自三位发音人所录制声音材料中的辅音/k/片段。如在日语—英语组的听辨材料中,分别拼接了日语辅音/k/片段和英语辅音/k/片段的元音刺激音,被试需对两种材料进行辨认。拼接的辅音片段的音强与元音部分保持一致,且各辅音片段时长相同,分析数据时取拼接有不同辅音材料的元音刺激音结果的平均值。

(二)实验被试

实验前,通过问卷调查筛选出16名(5男11女)来自南开大学及天津外国语大学,且母语、英语、汉语背景基本一致的日本留学生。被试平均年龄为23岁,不存在听力、视觉障碍,其中三人为左利手。被试第二语言均为英语,平均学习时长为8年,主要在学校课堂环境中学习;第三语言均为汉语,平均学习时长为2年(第一年的汉语学习在日本国内完成),均通过HSK 5级。

(三)实验过程

实验为元音辨认测试,通过OpenSesame 3.2.8软件实现,在安静的教室中使用笔记本电脑呈现语音刺激并采集数据,分三次进行。测试流程为:呈现注视点—播放提示音—播放刺激音—呈现选项画面—被试进行按键选择—再次呈现注视点(循环至结束)。以日语—英语组为例,辨认测试要求被试通过按键“z”和按键“/”判断听到的刺激音为日语还是英语。所有刺激音以随机顺序呈现,每组测试之间有一定的休息时间,三次测试按随机顺序进行。正式测试前,被试有练习环节,确保被试熟悉实验流程及按键要求后方可进入正式测试(按键平衡了左右手及画面中的选项顺序)。每名被试完成所有辨认测试的时间约为45分钟。

实验收集每名被试各组测试的辨认率以及反应时间。以日语—英语组为例,某一刺激音的辨认率计算方法为“辨认为日语的个数/总辨认个数×100%”。为保证数据有效性,对数据结果进行了一定筛选。当某一组内的辨认结果中有80%以上的按键选择相同时,对该被试本组内的数据进行剔除。

五、实验结果

在对感知实验结果进行分析前,先对听辨材料进行分析。对三位发音人所发三种语言单元音/ɯ/、/uː/、/u/、/u/的F2、F3值进行统计分析时发现,日语、英语、汉语三种语言间单元音/ɯ/、/uː/、/u/、/u/的F2值均具有显著性差异(Mann-Whitney U检验结果显示,p值均小于0.001)。日语元音/ɯ/与英语元音/uː/、/u/,日语元音/ɯ/与汉语元音/u/的F3值均具有显著性差异(Mann-Whitney U检验结果显示,p值均小于0.001),而英语元音/uː/、/u/与汉语元音/u/的F3值均无显著性差异性(Mann-Whitney U检验结果显示,英语元音/uː/与汉语元音/u/:p= 0.271;英语元音/u/与汉语元音/u/:p= 0.539)。

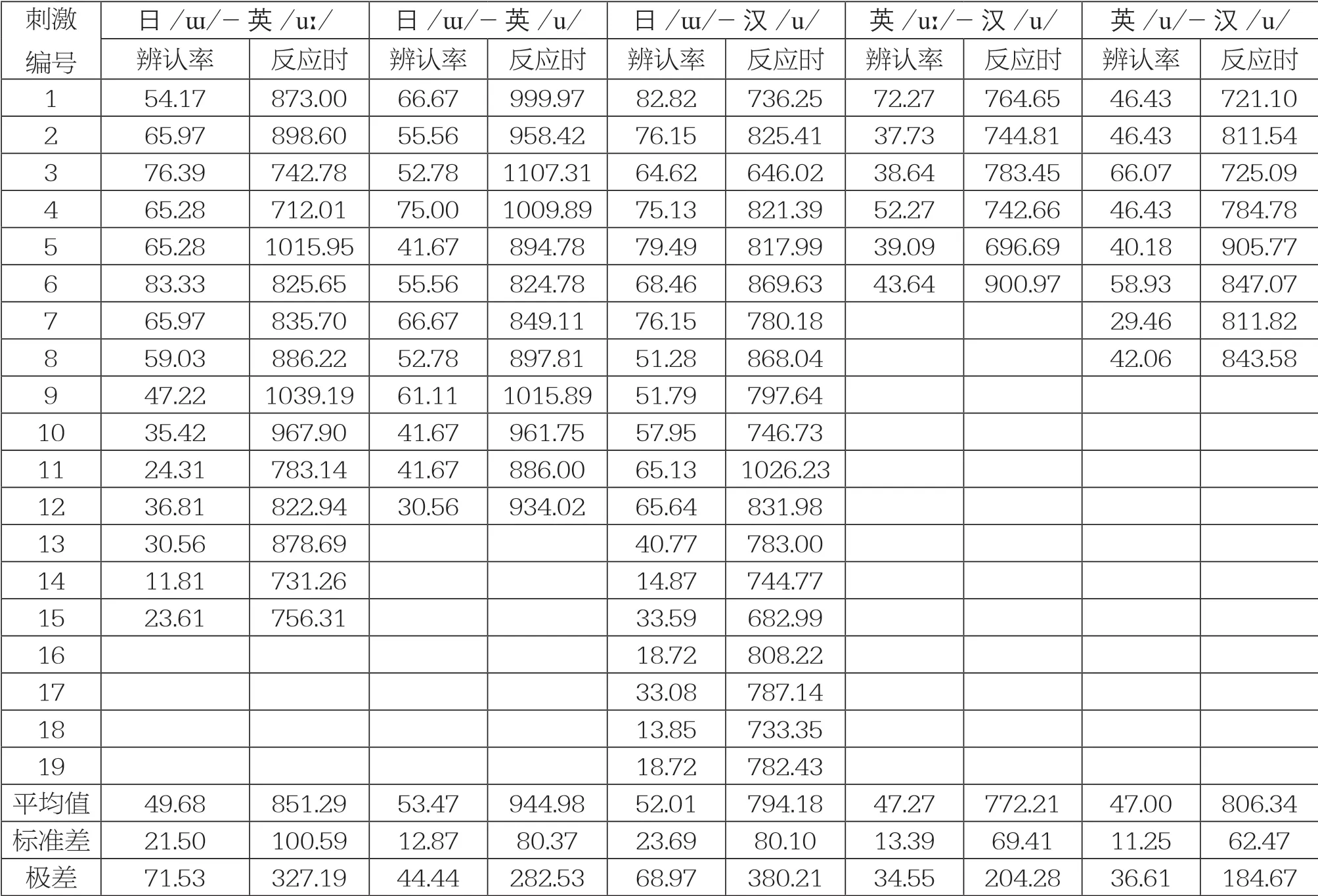

表3及图3为日语单元音/ɯ/,英语单元音/uː/、/u/,汉语单元音/u/的感知实验所得的辨认测试结果,包括辨认率及反应时。

图3 五组刺激连续统的辨认曲线及反应时(ms)6

表3 五组刺激连续统的辨认率(%)及反应时(ms)

日语和英语两个辨认组中,/ɯ/-/uː/组平均49.68%的刺激音被判断为日语,最高辨认率出现在第6个刺激音,为83.33%,最低辨认率出现在第14个刺激音,为11.81%。平均反应时为851.29ms,最长反应时出现在第9个刺激音,为1039.19ms,最短反应时出现在第4个刺激音,为712.01ms。/ɯ/-/u/组平均53.47%的刺激音被判断为日语,最高辨认率出现在第4个刺激音,为75.00%,最低辨认率出现在第12个刺激音,为30.56%,极值基本出现在辨认曲线两端。平均反应时为944.98ms,在五个辨认组中最长,且与其他组均具有显著性差异(Mann-Whitney U检验结果显示,与/ɯ/-/uː/组比较时,p值小于0.05,与其余各组比较时,p值均小于0.01),最长反应时出现在第3个刺激音,为1107.31ms,最短反应时出现在第6个刺激音,为824.78ms。对比日语和英语两个辨认组的结果可见,被试辨认/ɯ/-/u/组刺激音更困难,且倾向于将英语元音/u/判断为日语元音/ɯ/。由图3可知,在同时改变F2、F3值的情况下,/ɯ/-/uː/组中辨认曲线在6号刺激音和11号刺激音之间(F2变化范围为1029Hz ~ 1279Hz,F3变化范围为2488Hz ~ 2558Hz)有明显下降,此段以外虽有波动,但总体上趋于平缓,说明被试倾向于将1至6号刺激音判断为日语元音,将11至15号刺激音判断为英语元音,基本上可以分辨出日语/ɯ/、英语/uː/两个元音。/ɯ/-/u/组中,辨认曲线的陡降在第9个刺激音以后出现(F2变化范围为979Hz ~ 1129Hz,F3变化范围为2522Hz ~2567Hz),说明被试较难分辨日语/ɯ/及英语/u/两个元音。实验后通过访谈发现,大部分被试在判断时依赖时长信息,因此倾向于将与日语/ɯ/元音时长相近的英语短元音/u/判断为日语。尽管本次实验时分别将/ɯ/-/uː/组及/ɯ/-/u/组的组内时长进行了统一,但英语元音/uː/的元音时长仍比英语元音/u/长,因而导致了这一结果。

日语/ɯ/、汉语/u/辨认组中,平均52.01%的刺激音被判断为日语,最高辨认率出现在第1个刺激音,为82.82%,最低辨认率出现在第18个刺激音,为13.85%,极值基本出现在辨认曲线的两端。平均反应时为794.18ms,最长反应时出现在第11个刺激音,为1026.23ms,最短反应时出现在第3个刺激音,为646.02ms。由图3可知,该组在7号刺激音和14号刺激音之间(F2变化范围为929Hz ~ 1279Hz,F3变化范围为2463Hz ~ 2526Hz)有较为明显的下降,此段外的辨认曲线也相对趋于平缓,说明被试倾向于将1号至7号刺激音判断为日语,14号至19号刺激音判断为汉语,基本上能区分这两个元音。其中,第10号至第12号刺激之间(F2变化范围为1029Hz ~ 1129Hz,F3变化范围为2490Hz ~ 2508Hz)的辨认曲线趋于平缓,且数值徘徊于55%至70%之间,对应图3可以看到,被试在第10号至第12号刺激音间反应时间明显变长,说明被试对该参数范围内刺激音的判断较为模糊。

汉语和英语的两个辨认组中,英语/uː/—汉语/u/组平均47.27%的刺激音被判断为英语,最高辨认率出现在第1个刺激音,为72.27%,最低辨认率出现在第2个刺激音,为37.73%。平均反应时为772.21ms,在五个辨认组中最短,但与其他组(除/ɯ/-/u/组外)均无显著性差异(Mann-Whitney U检验结果显示,p值均大于0.1)。最长反应时出现在第6个刺激音,为900.97ms,最短反应时出现在第5个刺激音,为696.69ms。英语/u/—汉语/u/组平均47.00%的刺激音被判断为英语,最高辨认率出现在第3个刺激音,为66.07%,最低辨认率出现在第7个刺激音,为29.46%。平均反应时为806.34ms,最长反应时出现在第5个刺激音,为905.77ms,最短反应时出现在第1个刺激音,为721.10ms。

两个辨认组中,被试倾向于将所听到的刺激音判断为汉语,其中英语/u/—汉语/u/组的辨认更加困难。由图3可见,在改变F2值的情况下,在英语/uː/—汉语/u/组中,虽然在1号和2号刺激音间(F2变化范围为820Hz ~ 870Hz)出现了陡降的曲线,但其后的曲线都趋于平缓。在汉语/u/-英语/u/组中,辨认曲线也基本趋于平缓。因此,可以认为被试很难区分出汉语元音/u/和英语元音/uː/、/u/,且较为倾向于将其都判断为汉语元音/u/。

总体来看,本次实验中被试在听辨这五组刺激音时,均未出现过100%(或0%)的辨认率,说明被试区分日语元音/ɯ/,英语元音/uː/、/u/,汉语元音/u/时易发生混淆。其中,英语/uː/—汉语/u/组、英语/u/—汉语/u/组辨认率的标准差和极差,与其他组相比数值较低,说明在这两组中,被试对不同元音的辨认结果趋同。就辨认曲线来看,被试基本可以区分日语/ɯ/和英语/uː/、/u/以及日语/ɯ/和汉语/u/,这几组的辨认曲线在一定程度上都表现出陡降的趋势,但英语/uː/—汉语/u/组、英语/u/—汉语/u/组的辨认曲线都较为平缓,说明汉语元音/u/和英语元音/ uː/、/u/在F2上即使存在显著性差异,被试也难以区分。就反应时间来看,被试辨认日语和英语的用时最长,辨认日语和汉语的用时相对较短,并且这几组反应时结果的标准差和极差数值也相对较大。被试分辨汉语和英语的用时虽然相对较短,但反应时的标准差和极差数值也很小,说明相较于其他组,被试分辨各个刺激音时在反应时上的差异更小,趋于稳定。

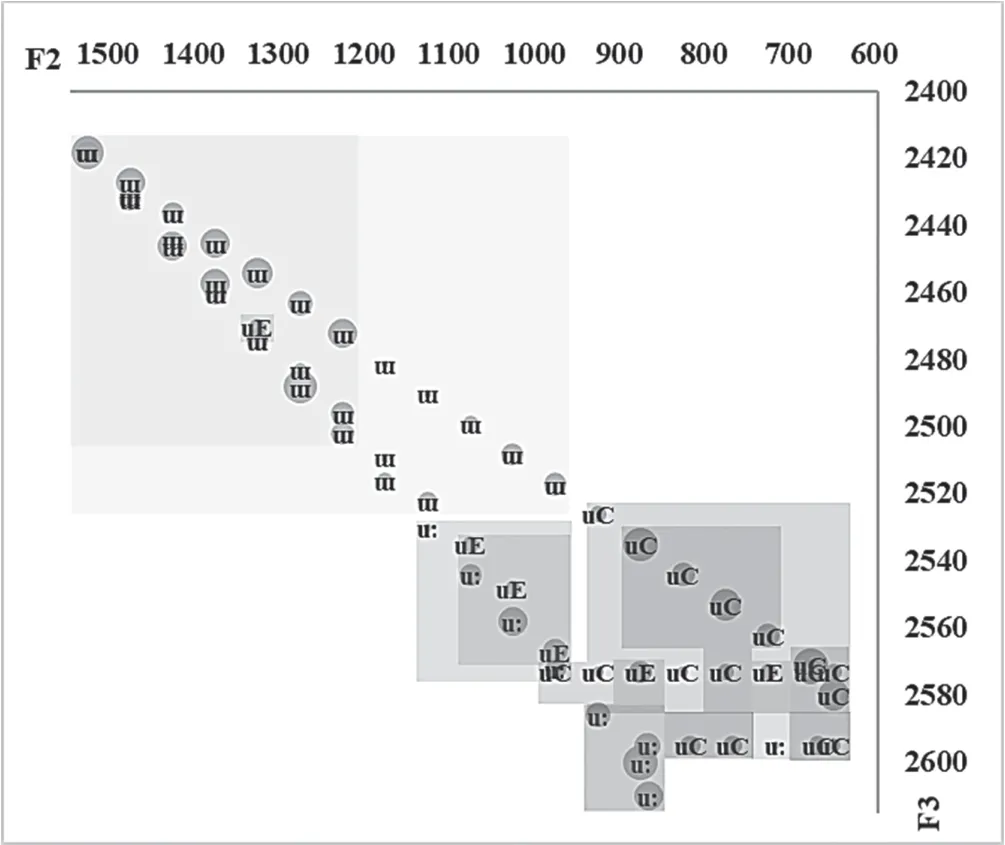

为进一步确认被试辨认日语、英语、汉语元音/ɯ/、/uː/、/u/、/u/的感知范围,将各个刺激音对应的声学参数(用作感知材料的刺激音连续统时所使用的F2和F3值)及辨认率绘制在同一图中(见图4)。为标示方便,故对辨认率数值进行了调整,如前文中/ɯ/-/uː/组的辨认率为将某一刺激音辨认为日语的比率,而图4中的辨认率为将某一刺激音辨认为日语或英语的比率,为得到这一数值,将原有辨认率数值减去50%,并分别求得新的日语元音/ɯ/及英语元音/uː/的辨认率的绝对值。

图4 日语、英语、汉语元音感知范围(F值单位为Hz)7

由图4可知,被试所感知的日语、英语、汉语元音/ɯ/、/uː/、/u/、/u/各自占据一定的听感空间,并且各元音的听感范围与各元音发音时的声学参数范围基本一致。日语元音/ɯ/与其他两种语言/uː/、/u/、/u/的听感界限较为明显,但汉语元音/u/和英语元音/uː/、/u/的听感空间有一定的重合。此外,日语元音/ɯ/的听感范围分布面积较大,并且辨认率较低的辨认结果也多是辨别为日语元音/ɯ/,说明当辨认母语与外语时,被试在不确定的情况下,倾向于将刺激音判断为母语中的元音。

六、研究讨论与对汉语教学的启示

在二语习得领域,对于言语感知问题的研究已经形成了一些相对成熟的理论模型。其中,感知同化模型理论影响力较大。该理论认为,当二语学习者感知非母语语音时,会根据其与母语语音的相似性,将其同化到感知距离最近的母语音位范畴上,当二语语音与母语语音的相似性较低时,该语音不会被同化到母语中(Best,1995)。

声学分析结果显示,日语元音/ɯ/与汉语元音/u/以及英语元音/uː/、/u/都分别具有显著性的差异,而英语元音/uː/、/u/和汉语元音/u/仅在F2值上具有显著性差异。从感知实验结果来看,日语母语者虽在一定程度上受到了母语的影响,但基本可以辨认出日语元音/ɯ/,而在英语元音/uː/、/u/和汉语元音/u/之间产生混淆,说明它们没有完全同化到母语的音位范畴上,学习者有能力建立新的音位范畴。由于英语元音/uː/、/u/和汉语元音/u/之间更具相似性,在学习汉语时,元音/u/被同化到了二语英语中。可见,对于三语学习者而言,母语并非衡量非母语语音的唯一标准,二语同样可以将三语中相似的语音同化到二语中来。劉佳琦(2019)对三语学习者日语爆破音的感知实验中发现,汉语中不存在爆破音清浊对立音位,英语在句中位置存在清浊对立,日语在句中、句首位置都存在清浊对立。当被试辨认句中浊音时,二语与三语的相似性帮助被试提高了正确率,说明当一语与三语之间不存在相似性,而二语与三语相似时,二语同样能对三语的学习产生影响。

综上,三语学习者有能力建立母语外新的语音范畴,并且母语并不是影响学习其他语言的唯一因素,当二语与三语更具相似性时,二语同样能影响三语的感知。汉语教师在语音教学中要重视学生个体的多样性,关注其是否具有多语背景或者学习其他语言的经验,在教学过程中进行多语种的辨析。此外,对于英语辅助语的使用要更加谨慎,英语与汉语相似的元音可以帮助学习者建立母语中没有的新音位,但英语与汉语间存在的差异性可能也会被学习者忽略。

七、结语

本文探究了三语学习者对日语、英语、汉语中相似单元音/ɯ/、/uː/、/u/、/u/的感知情况,通过比较辨认曲线、辨认率、反应时等,认为日语母语者基本可以分辨日语/ɯ/和汉语/u/,日语/ɯ/和英语/uː/、/u/。英语/uː/、/u/,汉语/u/的听感空间与日语元音/ɯ/存在差异,但仍在一定程度上受到母语的影响。英语/uː/、/u/与汉语/u/间的听感空间存在一定重合,存在混淆现象。

本研究在进行元音感知实验时,仅进行了辨认测试,并且仅涉及了日语单元音/ɯ/,英语单元音/uː/、/u/,汉语单元音/u/,有待今后通过增加区分实验等多种实验范式,以更多单元音为感知材料,对三语学习者感知一、二、三语的情况进行系统性分析。本研究中的三语学习者只有一种类型,即一语为日语、二语为英语、三语为汉语的学习者,有待与其他类型三语学习者的情况进行对比验证。本次实验调查的三语学习者的三语水平较为一致,有待通过对不同水平三语学习者的调查,分析随着三语水平的提高,一语、二语的影响是否会发生变化,从而全面考察三种语言的动态发展过程。

附注

1 参见中华人民共和国教育部官网: 2018年来华留学统计。

2 英语中虽存在多种方言,但英语教学中普遍采用的是英国标准发音(Received Pronunciation),因此本文也以此为标准进行讨论。

3 刘海霞(2009)在此表中对汉语普通话单元音采取的是6个单元音加上儿化音的方案,英语部分采取的是RP中的12个单元音,原文中音标标注方式与本文有所不同,故统一成本文中所采取的对应音标表示。

4 本文所有数据均经过四舍五入处理。

5 以“日语/ɯ/-英语/uː/刺激音连续统图”为例,图中横坐标为F2值的变化范围,端点值分别为测量的典型日语/ɯ/及英语/uː/的F2值,△F2为F2值变化的步长,为50Hz,最后两个刺激音间的步长小于50Hz。纵坐标F3同理,△F3为F3值变化的步长,为14Hz,最后两个刺激音间的步长小于14Hz。本组内共有15个刺激音,1号为典型的日语元音/ɯ/,15号为典型的英语元音/uː/。

6 图中日语与汉语、英语辨认部分,横坐标表示的刺激编号1、15、12、19分别代表典型的日语元音/ɯ/、英语元音/uː/、英语元音/u/及汉语元音/u/,左侧主纵坐标为被试将某一刺激音判断为日语的百分比,即百分比数值越大,被试认为该刺激音为日语的比重越大,右侧次纵坐标为反应时结果。汉语与英语辨认部分,横坐标表示的刺激编号1、6、8分别代表典型的英语元音/uː/或/u/、典型的汉语元音/u/及典型的汉语元音/u/,左侧主纵坐标为被试将某一刺激音判断为英语的百分比,即百分比数值越大,被试认为该刺激音为英语的比重越大,右侧次纵坐标为反应时结果。

7 该图中圆点标记的面积大小表示辨认率的大小,即该圆点标记的面积越大,被试将该刺激音辨认为某一元音的辨认率越高。各点对应的名称为被试辨认该点为某种元音的结果,为标示方便且易区分,其中uC表示汉语单元音/u/,uE表示英语短元音/u/,其他元音仍用国际音标表示。各刺激连续统两端的刺激音均为典型元音。