对亚里士多德“不自制”学说的一种可行解读方案

詹世友, 宋敏婷

(1.上饶师范学院 政治与法律学院, 江西 上饶 334001; 2.南昌大学 人文学院, 江西 南昌 330031)

亚里士多德的伦理学以德性和幸福为主题,通过中道学说对人的品质作了德性与恶的二分,然而这种划分并不是完备的。在《尼各马可伦理学》第七卷(1)本文中《尼各马可伦理学》的引文来自廖申白译本,亚氏其他著作中的引文译自英译本Aristotle,The Works of Aristotle,W.D.Ross,trans. and ed.,Oxford:Clarendon Press,1931。亚里士多德著作的引文均按照惯例标注近代贝刻尔校订、普鲁士研究院印的希腊文本“亚氏全集”中的卷次(罗马数字)、章次(阿拉伯数字)和边码。其中《尼各马可伦理学》缩略为“EN”,《灵魂论》为“DA”,《形而上学》为“Metaphy”,《大伦理学》为“MM”。因本文主要以《尼各马可伦理学》第七卷第三章为文本依据,为简便起见,引此一章时仅标示边码。,亚里士多德讨论了一个常被忽略、甚至在苏格拉底那儿完全被否认的品质即 “不自制”,也就是自愿地违背在先的好的考虑而行动的倾向(2)这一定义不是亚里士多德直接给出的,而是笔者根据亚氏关于不自制、选择和品质的论述而推导出来的。不自制是违反选择与理智的品质(EN VII 4,1148a6);选择是包含着在先的考虑的意愿的行为(EN III 2,1112a16);品质是我们与感情的关系(EN II 5,1105b25),是以某种方式行动的倾向。。亚里士多德认为,不自制既不是德性也不是恶,而是二者的混合。他基于拯救现象的伦理学方法论,反对苏格拉底的观点,承认不自制的存在并证明其何以可能。然而,在《尼各马可伦理学》第三章结尾处他却明确赞同苏格拉底,说:“苏格拉底所努力说明的问题就仍然是对的”(3)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,廖申白译,北京:商务印书馆,2017年,第219页。(1147b14)(亚里士多德此语的真正含义在第三部分会加以落实)。这种看上去的不一致引发了学界针对亚氏是否成功解释了不自制以及到底是如何解释不自制的争论(4)不自制的原意为缺乏控制(lack of control),也被用来指代有意做错(deliberate wrongdoing)。当代关于不自制(在现代语境中通常被称为意志软弱)的讨论兴起于黑尔和戴维森。黑尔的规定主义认为“善”和“应当”这样的词首先是规定性的,道德判断是能引导实际行动的规定性判断,如果与该判断相应的行为未被作出,那么此判断就不是真实的道德判断,这似乎否定了意志软弱的存在,但他未能给出具有说服力的论证。戴维森则通过对理性与非理性行为的分析界定了意志软弱的范畴,即有意不遵循自己的较佳判断而行动,这一选择基于当事者“想要”程度的差别。他们的分析对我们理解这一问题固然有所启发,但是本文的讨论仅限于亚里士多德的语境。。传统解读坚持理性认知对行动的主导地位,认为不自制要么源于不曾使用知识(这可能是由于受到情感的影响);要么源于没意识到能够直接产生行动的前提。反对派认为如此解读回到了苏格拉底,亦即将不自制归因于某种无知,从而与亚里士多德对不自制的定义相冲突。为了解释知而不行的不自制,他们到灵魂的非理性部分寻找原因,将作为动机的欲求对行动的重要性凸显出来,且试图逃脱理性与欲望的二元对立,因而将不自制归于不同欲求之间的冲突。然而这种解读似乎也不完满,因为不自制是应该受到谴责的,而欲求作为动机并不能为之负责。由此可见,单纯地诉诸理性因素或非理性因素,都不能令人满意地解释不自制。为了摆脱学界两种解读各自的困境,需要重新梳理亚氏对什么是不自制的讨论以及人为何会不自制的解释。本文根据亚里士多德的复杂论述,构造一种兼顾双重原因的模型,以此来考察不自制的思考过程和行动过程,这样将能对亚里士多德关于不自制与知识的关系的论述进行更加合理的解读,给出关于两种形式的不自制是如何发生的可行解释。

一、亚里士多德对“什么是不自制”的讨论

亚里士多德对什么是不自制的讨论涉及不自制的特点、范围和形式。首先,从特点上看,不自制是一种介于德性和恶之间的中间品质。它与德性不同,因为德性是一种适度,而不自制则过度地追求了“卑贱的快乐”(5)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第234页。(ENVII 9,1151b22)。但它又与恶不同,因为恶毁灭始点,而“不能自制者的行为是出于欲望的,而不是出于选择的”(6)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第69页。(ENIII 2,1111b13),故不能自制者还像德性一样保留着始点。总的说来,不能自制者能作出正确的选择和判断,这一点与德性一致,却无法作出与选择和判断相符的恰当行动,其行动结果又与恶相同,所以不自制是一种混合品质。与之对应的另一中间品质是自制。自制者既能正确选择,又能正确行动,与不自制者不同的是他没有去追求坏的欲望的满足,但他与不自制者一样拥有坏的欲望,所以它也是一种中间性的品质,尚不是真正的德性,因为拥有真正的德性如节制者,既能正确选择,又能正确行动,同时还没有坏的欲望。于是,不仅仅把不自制视为偶发的、非正常的行为,而是把它当作一种中间品质来研究,具有重要的现实意义,亚里士多德表示,“大多数人的品质是中间性的”(7)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第228页。(ENVII 7,1150a14)。就其中间性而言,不自制具有相比于德性和恶的不稳定性,它可能向两端中的任何一端发展,从不自制到自制再到德性应是大多数人成就德性品质的道路。

其次,不自制是应该受到谴责的品质。亚里士多德认为,不自制者“由于受感情影响而违背了正确的逻各斯并放弃了自己的选择”(8)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第232页。(ENVII 8,1151a20)。然而,尽管感情和欲望是导致不自制的原因,但我们不因感情或作为动物而本有的欲望自身,而是因以某种不恰当的方式对待它们而受到谴责。人们对待感情或欲望的方式即品质。人是因为具有理性而能够承担起责任,品质是因为基于理性而能够被归责。若按常识思维,将不自制理解为理性被欲望胜出的非理性行为,我们就无法确立起不自制的可被归责性。因为如果作为自然的非理性部分事实上是那样的强大,那么不自制就是可以被原谅的,就像我们不能谴责一个快饿死的人翻垃圾桶里的食物一样。不自制者尽管总是悔恨,却依然要为自己负责并受到谴责。就此而言,不自制不是完全非理性的。

最后,亚里士多德区分了不自制的两种形式:冲动和孱弱。冲动是由于受感情的宰制而不去考虑,孱弱是因受感情的影响而不能坚持自己的考虑。考虑指的是理性推理。冲动发生之时,情感处于绝对宰制地位,冲动的人不考虑;而孱弱发生之时则是有考虑的,但因为受到情感影响而不能坚持和贯彻这种考虑。两相比较,亚氏认为冲动比孱弱要好些,因为理性上的障碍比非理性上的障碍更容易清除。前者被普莱士(Anthony Price)称为“温和的(soft)不自制”,是“判断上的软弱”(weakness in judgment)(16)亚里士多德说:“判断不包含推理,而且是很快地作出的。而考虑则花费很长时间。”(EN VI 9,1142b3,亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第196页)。普莱士用“判断”来指示冲动的不自制发生时没有推理、考虑,只有迅速作出的判断,这是非常恰当的。,后者为“困难的(hard)不自制”,是“执行上的软弱”(weakness in execution)(17)A.W.Price,“Acrasia and Self-control”,Richard Kraut,ed.,The Blackwell Guide to Aristotle’s Nicomachean Ethics,Malden:Blackwell,2006,p.235.。

在不自制问题上,苏格拉底是亚里士多德的主要对话者。苏格拉底主张“德性即知识”、“恶即无知”,认为“没有人会明知而去做与善相反的事,除非不知,那么就完全不存在不能自制的情形”(18)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第212页。(ENVII 2,1145b25)。这与经验事实不符,立足于现实的亚里士多德明确地拒绝了这一否定不自制存在的观点。于是,对于亚里士多德来说,就需要说明不自制是如何发生的,即说明人为什么会明知什么是善却去做与善相反的事。对这一问题的解决集中在亚氏对于不自制与知识的关系的讨论上。我们接下来看看他的讨论是否成功地解释了不自制的现象。

二、亚里士多德对“何以不自制”的解释及现有解读

为了说明不自制者明知的是什么,亚氏分别考察了意见和明智这两种可能性。

第一,关于意见。许多人认为,不自制者所具有的只是意见而非知识,因为意见可能并非正确、坚定的信念,本身就不像知识那样能强有力地抵抗其他事物,于是,意见被欲望打倒正是情理之中的事情,这样一来,不自制就会变得非常容易理解,也应该被原谅。可是我们在前文已经指出,亚氏认为不自制是应该受到谴责的品质,所以不自制者所拥有的不是意见。他主张,在实践领域中,知识与意见并没有实质的区别,因为“有的人对所持意见的信念也像其他人所具有的知识一样坚定”(19)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第216页。(1146b30)。知识和意见不过是同一认知范畴下的分别,它们之间存在可靠性的不同,但作为逻各斯的表现形式,决定实践是否产生的不在于它们的真假,而在于人们对它们的信念之强弱。这种心理状态不仅无法通过知识与意见这一对概念区分出来,甚至根本无法被他人区分出来。亚里士多德试图证明,即使是那些有坚强信念的人,也可能发生不自制。知识与意见的区分已经没有太大意义,在其后的证明中他也在某种程度上混用了这两个词。

第二,关于明智。亚里士多德反对不自制者拥有的是明智这一观点,因为明智是一种知行合一的德性(20)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第235页。(ENVII 10,1152a8),而且“明智意味着同时具有其他德性”(21)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第213页。(ENVII 2,1146a8),它与不自制是不相容的。亚里士多德在排除了上述两种观点之后并没有明确地指出不自制者所具有的知识到底是什么,而是转移到对“不能自制者是否具有知识,以及如果具有知识,是在何种意义上具有”(22)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第215页。(1146b8)这个问题的解答。

亚里士多德的回答包含四个部分。首先,他区分了具有知识的两种不同含义:(1)具有且运用;(2)具有但没运用。不自制者就是在后一种意义上具有知识的。其次,他引入实践三段论中两种前提的区分,指出不自制的发生是因为只运用普遍前提而不运用直接与行为相关的具体前提。普遍前提有一部分是关乎行为者的,有一部分是关乎事物的,还需要与此二者相应的具体前提,才可能得出行动的结论。如果一个人不具有具体前提的知识,或者具有但不去运用,就会发生不自制。再次,他区分出具有知识的第三种含义,即像睡着的人、疯子或醉汉一样具有知识而无法运用,或像初学者一样还没有将所学到的知识内化,尚不具备运用知识的能力。受感情宰制的不自制者是在这种意义上具有知识的。最后,他考察了不自制的根本原因——感情的宰制或欲望的驱动。对这一点,他依然借助实践三段论分析,主张知识领域与实践领域之间的区别在于:知识演绎的结论只是灵魂的一个肯定,而实践三段论的结论必须产生一个行动。如果行动出了问题,一定是前提有问题(23)亚氏认为实践三段论的推理具有实践必然性,所以他没有怀疑推导过程本身,但这是对不自制的一种可能的理智主义解释,例如戈斯林认为尽管前提都被使用了,依然可能得出不能付诸实践的结论(参见Justine Gosling,Weakness of Will,London and New York:Routledge,1990,p.30)。对正确三段论中具体前提的哪种无知导致不自制,学界有两类解释:其一,对于适用于普遍前提的主语方面的无知,比如忘记了是“我”应该遵从那正确的三段论,就此而言属于具体前提的范畴,代表学者有David Ross;其二,具体前提只与错误的三段论的普遍前提相结合,代表学者有Harold Joachim(参见W.F.R.Hardie,Aristotle’s Ethical Theory,Oxford:Clarendon Press,1980,pp.283-284)。。不自制行为的原因不在于普遍前提缺失或错误,因为那样就是兽性或者恶,前者无所谓具有或不具有知识,后者则是不具有正确的知识。因此只能到具体前提那里去寻找原因,在非理性因素的影响下,不自制者或者不具有具体前提的知识,或者具有的“只是醉汉所重复的恩培多克勒的词句”(24)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第219页。(1147b11)。亚里士多德认为,呈现给不自制者的知识不是真实的知识,而只是感觉的知识(25)廖申白的译文为:“当一个人不能自制时,呈现给他的知识不是真实的知识,也不是受到感情扭曲的知识,而只是感觉的知识。”(1147b14)参见亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第219页。不自制者受感情的宰制,呈现给他的感觉的知识应是受到感情扭曲的,所以“……,for it is not in the presence of what is thought to be knowledge proper that the affection of incontinence arises(nor is it this that is ‘dragged about’ as a result of the state of passion),but in that of perceptual knowledge”[这是Ross的译文,大意是:当一个人不能自制时,呈现给他的知识不是真实的知识(即未受到感情扭曲的知识),而只是感觉的知识]。“未受到感情扭曲的知识”应该作为“真实的知识”的补充说明。我们认为,Ross英译本中这句话应该是更加合理的。达尔详细讨论了这个问题,认同Ross的译法(参见Norman Dahl,Practical Reason,Aristotle,and Weakness of the Will,Minneapolis:University of Minnesota Press,1984,pp.210-211、275-276)。,因此不自制的发生确实有着知识上的原因。

通过概念的辨析以澄清问题是典型的哲学方法,区分是否运用知识至少在逻辑上有力地回击了苏格拉底的质疑。显然,亚里士多德认为,苏格拉底以认知来统摄实践,对“具有知识”持一种狭义的理解,认为理性包含着实践必然性,因此知识一定导致行动。而亚里士多德要将实践范畴从认知范畴中剥离出来,这正是他对于伦理学的重要贡献。他意识到了知识与行动之间的某种断裂,对这种断裂是如何发生的,需要借助对实践本性的探讨才能搞清楚。对于亚里士多德上述回答的解读是学界关于他的不自制理论最有争议的论题,仅在过去不到七十年的时间里就有数不清的阐释,本文只能通过将其划分为理性解读和非理性解读这两大类,非常粗略地勾勒关于这一论题的学术史。

理性解读是传统的、主流的解读路径,借助对实践三段论的不同运用,将不自制归因于对具体前提的无知,其代表人物有罗宾森(Richard Robinson)、戈斯林(Justin Gosling)、查尔斯(David Charles)、普莱士等。尽管他们在观点和论证上有些许差异,但都坚持理性方面的原因是不自制的终极原因,即认为不自制是由于虽然具有正确的普遍知识,但受欲望的影响而不具有与正确行动相关的具体知识,或者具有但不使用。但事实是,将作为实践之动机的非理性要素置之不顾根本就无力解释不自制何以发生。他们可能反驳道,亚氏本来就没想解释不自制何以发生,而是要解答不自制者在何种意义上具有知识这个问题。然而,将不自制仅仅归因为某种无知会重蹈苏格拉底的覆辙——把不自制解释掉(explain away),也把不自制者内心的冲突解释掉了。

非理性解读为了应对理性解读的问题,在导致行动的必要条件——欲求上寻找原因,将不自制归因于不同层次的欲求之间的冲突,代表人物有达尔(Norman Dahl)、米勒(Alfred Mele)、 陈玮等。一方面,他们肯定不自制时可能存在认知上的不足,达尔认为不自制者所拥有的是未能完全整合进其性格之中的知识(26)Norman Dahl,Practical Reason,Aristotle,and Weakness of the Will,p.214.,米勒认为不自制者未能注意到具体前提对其所追求的最高目的的影响,甚至未能意识到具体前提(27)Alfred R.Mele,“Aristotle on Akrasia,Eudaimonia,and the Psychology of Action”,Nancy Sherman,ed.,Aristotle’s Ethics:Critical Essays,Lamham:Rowman & Littlefield Publishers,1999,p.198.。另一方面,他们关注不自制者的生理和心理状态,指出这些认知的缺陷来源于欲求的冲突;以及即便认知没有缺陷,如果缺少对最高善的当下欲求,欲望也可能促使不自制发生(28)Alfred R.Mele,“Aristotle on Akrasia,Eudaimonia,and the Psychology of Action”,p.196.,这就解释了孱弱的不自制。相较传统解读这一解读在融贯性上更胜一筹,但鲜有学者注意到一个问题:将非理智因素视为不自制的终极原因事实上把不自制解释为非理性的,那么不自制如何是可被归责的?米勒说不自制不仅展现了理性的失败,也展现了行为者的失败,因为就不自制者应为其欲求能力的条件负责而言,不自制者应该为其行为负责(29)Alfred R.Mele,“Aristotle on Akrasia,Eudaimonia,and the Psychology of Action”,p.195.。然而,这并未触及真正可被归责的主体,即与行动直接相关的理性,因为条件亦可为他人所赐,难道能要求他人为我的不自制负责吗?

不自制显然既有理性方面又有非理性方面的原因,如果坚持一种还原主义的理想就无法真正地理解亚里士多德,我们认为,学界现有的两种主要的解读方法所存在的偏差,都是坚持还原主义理想所致。本文把现有解读区分为理性解读和非理性解读两大类是为了清晰起见,实际上大多数学者都认真对待亚氏在文本中给出的关于不自制与知识之关系的四点解释,我们有时很难决然地将他们归入这两大类中的哪一类。例如查尔斯提出了不同于纯粹理性解释和欲望解释的第三种解释方法,即归因于实践理解的失败。实践知识是实践意见的一种独特状态,它既不能还原为欲求、理智,也不能还原为二者之结合(30)David Charles,“Nicomachean Ethics VII. 3:Varieties of akrasia”,Carlo Natali,ed.,Aristotle’s Nicomachean Ethics Book VII:Symposium Aristotelicum,New York:Oxford University Press,2009,p.65.。又如戈斯林认为不自制者的三段论得出的结论是不寻常的(off-beat),所以不能将此付诸行动。他尽管坚持理性主义的解释,但是他指出欲求是影响正确领悟结论从而付诸行动的重要因素,因为实践行动同时是欲求和理性能力的实现(31)Justine Gosling,Weakness of Will,p.35.。此外,肯尼(Anthony Kenny)通过重释实践三段论的结构以展示亚氏对不自制的论证,即基于“实践三段论的结论是对即将完成的行动的描述,而非现实的行动”(32)Anthony Kenny,“The Practical Syllogism and Incontinence”,Phronesis,Vol.11,No.2,1966.这一论断,他以是否得出了结论为依据,区分了两种不自制。他主张,亚里士多德只在讨论得出了结论的不自制时才考虑了明知故犯的不自制情况(33)Anthony Kenny,“The Practical Syllogism and Incontinence”.,而没有得出结论的不自制则是出于对具体前提的无知。在他看来,不自制者并没有两个相互冲突的实践三段论,因为不存在欲望的三段论,而只有一个理性的三段论(34)Anthony Kenny,“The Practical Syllogism and Incontinence”.。本文认为,肯尼的这种解释的道理并不充分,因为他将不自制的范围和不自制的形式混为一谈了,即把欲望的不自制等同于没有得出结论的不自制(冲动),把怒气的不自制等同于得出了结论的不自制(孱弱)。

以上梳理给我们一个启示,那就是对亚里士多德关于不自制的理论的解读可以兼顾理性因素与非理性因素。在这种解读中,理性因素和非理性因素的互动关系能够在肯定肇致不自制的动力因的前提下保证不自制的可被归责性,但又不退回苏格拉底的立场。这可被称为双重原因的解读,下面我们试图对不自制是如何发生的提出这样一种解释。

三、第三种解读:双重原因的解释

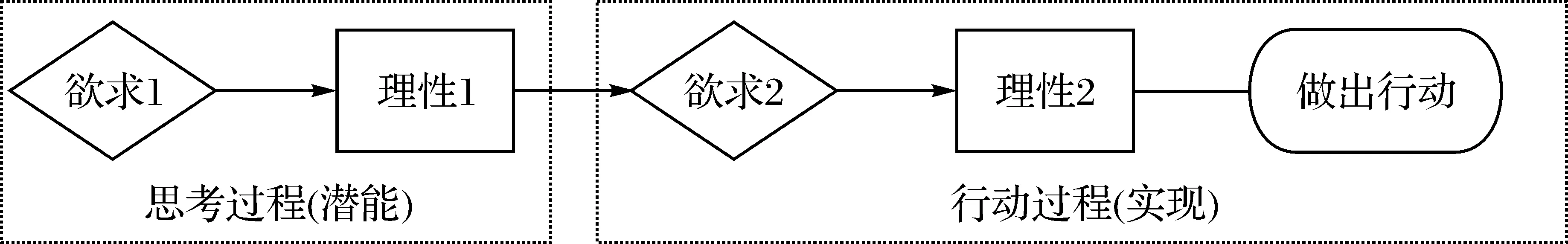

为了澄清不自制是如何发生的,本文试图深入分析不自制过程中人的意识结构,借助亚氏的实践三段论,构造“欲求1-理性1-欲求2-理性2-行动”双重结构的模型,进行一种双重原因的解读。

学界对不自制问题的争论,不仅源于此问题本身的复杂性,还源于亚氏的论述及其论证本身的复杂性。分类对于厘清思路非常重要,亚里士多德对不自制的两种形式的区分使我们能更清晰地把握这一论题。冲动与孱弱最主要的区别在于行动过程中的认知状态,这一区别在关于不自制与知识的关系的讨论中应该被重视。但或许因为不自制两种形式的区分是在第七卷第七章才作出的,亚氏在第三章的讨论中并未明确地分别对待,因此造成了混乱和误解。尽管两种形式的不自制存在这样的区别,但对如何会发生这两种不自制的解释应该达到某种统一性。我们期望本文的解读方法能够在对两种形式的不自制的解释上至少获得结构的统一性。

(图1) 行动的双重原因解释模型

(一)不自制的思考过程

亚里士多德在《灵魂论》第三郑第十章中详述了行动的产生机制。他说存在欲求和实践努斯这两个致动者,二者共同作用才能产生行动;欲求的对象是努斯的刺激物,它既是思考过程的终点,又是行动过程的起点(DAIII 10,433a16-21)。欲求虽然总是指向某个对象,但从本体论上来说应该先于对象。“欲求1”可能是尚无具体对象的纯欲求,由此激发纯思活动,也可能是拥有各种混杂对象的现实欲求,激发对实践活动的思考,其结果是对各种具体欲求对象的把握。我们先有对终极目的的欲求,然后才能去寻找什么是终极目的,否则即使对象呈现出来,我们也不能认识它并将其归摄为欲求的对象,所以,在实践领域,只有普遍前提和具体前提的结合才能直接产生一个行动。在思考过程中,实践努斯是根据欲求的对象而确定目的的,既然作为开启行动的动因——欲求是在先被确定了的,只要不受阻碍(35)哈迪认为能够“阻止”行动的只能是外在的、物理的干扰,而不可能是欲求或情感。因为如果不自制产生于道德动机被情感胜出而无关乎实践三段论的话,那么如何解释亚氏随后在“不能自制者如何克服此种无知并回到有知识的状态”(1147b6,参见亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第219页)这句话中所蕴含的不自制者是在无知的状态下不自制的呢?(参见W.R.Hardie,Aristotle’s Ethical Theory,pp.282-283)他的这一质疑大概是由于他认为只存在非此即彼的单因解释。相反,达尔则认为只有承认正确行动可能被欲望所阻止,才能解释孱弱的不自制(参见Norman Dahl,Practical Reason,Aristotle,and Weakness of the Will,p.196)。二者的分歧出现在不自制是否包含内心的冲突,在这一问题上的观点决定了他们是否承认孱弱的存在以及能否解释它。(这是理想情况),行动也就因之发生。传统解读没有注意到,在导致实践行动的序列中,位于思考阶段的“欲求1”相对于行动阶段而言同样是潜在的,对于拥有正确理性能力的人来说,它是对终极善——幸福的追求,也就是希望。

“欲求1”相对于行动阶段而言是潜在的,它要真正诉诸行动,还需要有知识。在亚里士多德看来,在实践领域,意见和知识只是信念坚定的程度不同而已,所以我们可以考察一种知识的获得过程。他认为,人获得知识需要一些条件。也就是说,我们要获得知识,需要对事物进行感知和推理,在这一个过程中,我们还没有把这种知识与行动关联起来,这可名之为“理性1”阶段。根据定义,不自制者的思考过程和有德性的人或自制者都是一样的,此时我们仅停留在思考阶段就无法区分它们。于是,导致不自制的直接原因只能到模型中的行动阶段去寻找。在“理性1”阶段,人们获得一种尚未与行动相关联的知识,所以不自制者也可以被视为“具有知识”。这种知识,就其可以化为行动的指导而言,就是潜在的明智,因为依亚里士多德,明智就是一种实践中的理智德性。

潜在的明智包含正确推理的普遍前提和具体前提。在解释行动的实践三段论(DAIII 11,434a16-21)中,普遍前提——人都应该以追求幸福为目的而行动——是由逻各斯规定的原则,其中既包含了目的,又隐含了理性的规定,所以它是人类实践的规范。具体如何行动需由具体情况决定,因为幸福是一个高度复合的概念,在现实行动中必须被分解成若干次级目的,这些目的当然也对应着若干欲求。至于那些次级目的为何,是具体前提的事,这也就是为什么亚里士多德认为主要是具体前提触发行动。实践努斯从可感觉物(即欲求的对象)中把握到作为始点的目的,即将具体事物归摄到目的的范畴之下,因为努斯是超越逻各斯的,其真实性并不依据逻各斯而得到判定,所以这些目的有些是合乎逻各斯的,有些是不合乎逻各斯的。实践三段论中所隐含的行动必然性并不能否定不自制的存在,因为不自制者思考与行动的不一致实际上是这样的情形:行动所违背的思考是原初整体性的、基于潜在的理性欲求的思考,但通过更进一步分析,我们可以认识到,真正的行动中的思考是那种直接以行动为结论的思考(实践三段论),它实际上是在手具体性的、基于当下占主导地位的现实欲求的思考。这就解释了“思考阶段”的实际内容。

(二)不自制的行动过程

我们进入对行动过程的讨论。欲求作为人活动的动力,是开启行动的必要条件,这就是“欲求2”,但它不能充当可被归责的依据,所以我们还需要“理性2”。“欲求1”是因为我们要思考如何行动而需要的,它可以是正确行动的希望。对于不自制者来说,作为“欲求1”的希望始终潜伏在他的内心,它没有在其行动中得以实现,而是被充当“欲求2”的肉体欲望或怒气这些低级欲求抢取了实现权。为什么这些低级欲求具有如此强大的威力?这是因为快乐的感觉“深深地植根于我们的生命之中”(36)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第42页。(ENII 3,1105a4),我们从本性上说具有屈从于它们的倾向,又因为它们是那么本能,所以比追求高级欲求的行动更具有直接性。

尽管欲望是导致不自制的根本原因,但亚氏并不认为不自制仅仅出于欲望这样的非理性因素,而是努力说明不自制与理性的关系。他说:“不能自制者的行为似乎是出于一种不是自身就与正确的逻各斯对立的意见(因为与之相反的不是意见而是欲望)。”(37)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第218页。(1147b1)但是,他随即以只有欲望而没有普遍判断的野兽为例证说明,欲望不是不自制发生的惟一原因,因为如果没有理性,也就无所谓不自制。动物只存在于自然中,它们的问题仅凭本能就能解决,它们的任何活动都可以说是必然的。而人始终拥有欲望和理性两种维度,因为我们有理性,有超越的要求,我们希望按照应然行动,但也会屈从于自然的必然。欲望和理性作为人的两个维度,是使人成为人的两个要素,是人这一整体的两个抽象部分,它们自身并不具有实体性,所以在作哲学思考时,我们万不可将其具象化,以为两个维度能有直接冲突。其实,人的每个实践行为都包含这两个维度,脱离了理性意识的欲望之实现,只是一个动物行为,它超出了我们当下的研究范围。亚里士多德的确试图突破苏格拉底“德性即知识”的规定,开始注意到非理性因素对德性的意义,正如他在《大伦理学》中指出的:将德性等同于知识最大的问题是忽视了灵魂中的非理性部分(MMI 1,1182a15-24)。但他从未放弃理性主义立场,所以对不自制的解释决不能像非传统解读一样止步于作为动机的欲望。

既然不自制是应被谴责的品质,那么就还要到其理性部分去寻找原因。本文认为,存在两种确立承担不自制责任的主体的方式。第一种是通过模型中的“理性2”。直接与行动相关的“理性2”是一般意义上的人类灵魂的理性部分,足够作为责任主体。在低级欲求驱使我们产生直接的行动时,我们还是有理性的,本可阻止不自制的发生,但是理性部分或出于自我欺骗,或出于侥幸心态,允许(而非亚里士多德的“选择”,选择是出于理性的)自身屈从于快乐的感觉。对此,帕卡鲁卡(Michael Pakaluk)提出反对意见:“理性让步说”使得我们无法区分不自制与恶(38)Michael Pakaluk,Aristotle’s Nicomachean Ethics:An Introduction,Cambridge:Cambridge University Press,2005,p.239.。然而,借助模型,我们可以清晰地看到,尽管不自制的“理性2”和恶的“理性2”同样允许了坏的行为,但他们的“理性1”是不同的(前者是潜在的明智,后者是潜在的恶),所以不自制者是偶然地允许,而恶人则是深思熟虑地允许。当然,不自制者可能升华至善,也可能堕落为恶,这些发展的可能性正如其可被归责性一样,都在于人的理性。

(图2) 不自制的解释模型(1):理性允许

第二种方式隐藏在亚氏对灵魂非理性部分的说明中。他说,灵魂的欲望的部分“在听从(实际上是在考虑父亲和朋友的意见的意义上,而不是在服从数学定理的意义上听从)逻各斯的意义上分有逻各斯”(39)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第35页。(ENI 13,1102b30-32)。括号内的说明要表达的是,欲望具有一种自主性(spontaneity)。尽管亚氏常将欲望和感情并举(40)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第300页。(ENIX 8,1168b18),但二者之间的细微差别值得我们注意。感情是外界在我们身上作用的结果,所以本质上来说是被动的。而欲望是我们因感情而生发的主观倾向性,尽管就其直接生成而言是不包含理性在内的,但在能够听从理性的意义上分有理性。它作为人的主观倾向性蕴含着开启行动的自主性,即能够决定是否听从理性,只有指明这一点,才能将“欲求2”与理性内在地关联起来,从而确立它的可被归责性。此时,笔者模型中的“理性2”(一般意义上的人类灵魂的理性部分)隐藏在“欲求2”的身后,如此看来,亚里士多德的欲望(“欲求2”)可谓我们现代的意志概念的起源。

综上所述,不自制的可被谴责性从两个视角得到了确认:不自制或是得到了理性的允许,或是由具有行为者能力的欲求(它本可决定听从理性,却没有听从)决定的。

(图3) 不自制的解释模型(2):欲求分有理性

(三)模型运用于两种形式的不自制

亚里士多德既没有将不自制完全归因于认知上的不足,也没有抛开理性而仅仅诉诸非理性因素,他走了一条更曲折却更合理的路:一方面指出非理性因素(欲望或怒气)是造成不自制的根本原因,另一方面坚持理性是不自制可被归责性的根据。本文所构造的双重原因解释模型通过综合现有两种解读的合理之处而弥补了彼此的缺陷。接下来我们重新解读亚氏的回答,并考察在此模型下,两种形式的不自制如何能够得到融贯的解释。

在亚里士多德那里,“具有知识”有着三种意义:第一,具有知识并去运用它;第二,具有知识但主观上故意不运用;第三,类似于醉酒或睡眠中有知识却无法运用的状态。第一种意义上的具有知识就是明智,所以他说在这种意义上犯错是很奇怪的。后两种情况就是可能发生不自制的情形,孱弱可能发生于第二种意义上的具有知识,冲动发生于第三种意义上的具有知识(41)达尔认为这一类比囊括两种形式的不自制(参见Norman Dahl,Practical Reason,Aristotle,and Weakness of the Will,p.210),但本文认为半睡、半醉和初学者都不是能够运用而不运用的状态,而是无能为力的状态,所以只能类比冲动的不自制。。孱弱的不自制者在行动时依然意识到了明智推理中的普遍前提,但确切地说没有运用这一普遍前提,事实上也用不上,因为它不构成现实地导致不自制行为的前提,而只是成就不自制概念的背景要素。如果明智推理和不自制推理中的具体前提是相同的,那么不自制者就运用了好的推理中的具体前提,只是没有与好的普遍前提结合起来而已。无论不自制者是具有具体前提的知识但不与原普遍前提结合地运用,还是本来就不具有,亚氏都称之为“只运用普遍前提,而不运用具体前提”。他要表达的意思是,能够清楚地意识到原普遍前提的孱弱之所以发生,既有可能是因为不运用原具体前提,也有可能是因为对原具体前提的无知。

所以,亚里士多德不只是对不自制者的认知状态进行说明,而是通过引入非理智因素,来说明两种形式的不自制是如何发生的。他主张,即便对于那些其明智推理的普遍前提阻止他不自制的孱弱者,欲望也会驱使他们向前(42)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,第218页。(1147a35),更不用说对于行动时没有考虑的冲动者了。所以,欲望是不自制的根本原因,不管我们是否能够运用知识,欲望都驱使我们不自制。于是,不自制是否发生就与知识没有直接关系了,反驳苏格拉底的命题也是顺理成章的事情。然而,亚氏并没有这样做并就此终结讨论。他不仅要说明不自制时的认知状态,而且要确保不自制的可被归责性,于是再次诉诸人的理性要素,指出不自制者对好的推理中的具体前提是无知的,从而肯定了苏格拉底用无知来解释做坏事的观点。但是,如果仅把不自制解释为非真实知识的呈现,即某种无知,就会和苏格拉底一样将不自制解释掉了。于是,亚氏走了一条中间路线,即通过“感觉的知识”来刻画不自制者既无知又有知的状态,也就是说,“感觉的知识”就其具有潜在的明智而言是有知的,但就其呈现出来的具体前提不是明智推理中的那个具体前提而言又是无知的。

在上述文本解读的基础上,借助本文提出的确立承担不自制责任的主体的两种方式,就可以解释两种形式的不自制分别是如何发生的。

1.孱弱的不自制受欲望的影响而不将潜在的明智运用于现实,或改变了对于原具体前提的认知而变得不再具有对于原具体前提的知识。欲望诱使他不自制,虽然他始终具有推理和考虑能力,但他尚存的理性能力允许自己屈从于欲望,并且反思出一个符合欲望的普遍前提,与眼前的具体前提结合构成更直接、更具现实性的实践三段论,替代了原来正确的实践三段论。在不自制行动中所呈现出来的三段论是从感觉出发的自我论证,而不是从某个不受感情扭曲(drag about)的普遍前提出发的实践推理,所以亚氏称之为“感觉的知识”。这就是理性允许模型展示出来的孱弱发生的过程。

2.冲动的不自制在行动阶段像醉汉一样无法运用其具有的潜在的明智,也无法考虑眼下的活动,理性处于沉睡的状态。不自制者受欲望的影响而只迅速地作出是否行动的判断,然后做出了不自制的行动。对快乐的感觉作为动力因直接促成违反选择的行动,但我们依然不用欲望胜出理性来解释不自制。因为即使欲望非常强大,若不根据实践三段论(对孱弱而言),或不肯定欲望因分有理性而具有的自主性(对冲动而言),所产生的也只是一个动物行为,而不是我们可以为之负责任的行为。感觉是一切生物都具有的,它反映的是人类的动物性。即便亚氏肯定了感觉对行动的作用,也是用“感觉的知识”这种包含理性的词来表达,这不仅是因为感觉是认识的最低级阶段,而且也是要表明人的这种感觉可以承担责任。这就是欲望分有理性模型展示出来的冲动发生的过程。

至此,我们可以理解亚氏的结论,其中“醉汉所重复的恩培多克勒的词句”指的是具有知识而没有被运用(包括不运用和无法运用)。不能自制者在受着感情的宰制时或者不具有这种知识(指不具有原具体前提而发生孱弱的情况),或者即使具有也没有被运用(包括具有具体前提却不运用而发生孱弱的情况,以及无法运用知识而发生冲动的情况)。这一结论既包含了之前已说明的孱弱发生的两种情况,也包含了冲动发生的情况;既肯定了非理性因素对不自制的影响,也肯定了理性因素的作用。双重原因的解释模型达到了本章开头所确立的目标。

四、结论

亚里士多德认为,品质体现在理性与情感的关系上,所以对于不自制的解释,既不能单从理性上寻找原因,也不能完全诉诸非理性,而更应立足于两者的互动关系。德性产生于理性与情感的和谐状态,不自制产生于两者的不和谐。所以,我们认定,双重原因解释模型与亚氏伦理学是融贯的。