寻考溯源深剖教材信息 整合架构史实脉络体系

——以人民版《商鞅变法》一课为例

四川 尚 坤 何中海

一轮复习阶段为何应该注重回归教材、深剖教材?在教学衔接方面如何寻考溯源剖析教材,扎实复习效果?精研真题与针对性解题如何衔接,才能把握试题命制考查方向?这些问题的集中点都在“回归教材,落实基础”上。鉴于此,本文拟以人民版《商鞅变法》一课为例抛砖引玉,浅谈一轮复习阶段如何有效寻考溯源深剖教材信息,整合架构史实脉络体系,夯基固本、提升复习教学衔接从而助力一轮复习阶段。

一、寻考溯源深剖教材信息,把握试题命制考查方向

(一)从历年真题考点来看

根据对2018—2021 年全国卷部分高考真题的试题考点统计发现,涉及人民版选修一《历史上重大改革回眸》这一版块的考点情况如表1 所示:

表1 2018— 2021 年高考全国卷涉及人民版选修一真题考点统计表

从表1 信息可以看出,自2019 年开始,历史学科中涉及改革史的考点越来越重视教材回归,包括教材中诸多重要专题,如“明治维新”“戊戌变法”“清末新政”“俄国农奴制改革”“北魏孝文帝改革”等,符合考查范围要求。

(二)从历史学科《课程标准》要求来看

作为高考命题的重要参考依据,《普通高中历史课程标准(2017 年版2020 年修订)》(以下简称为《课程标准》)往往是命题的理论来源之一。《课程标准》是教材编写、教学、评估和考试命题的依据,是国家管理和评价课程的基础。《课程标准》对不同阶段的学生在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面做了相关基本要求,规定了历史学科课程的性质、目标、内容框架,提出历史学科教学建议及评价建议,这些宗旨均在历史学科的教材编写中得到了贯彻。

(三)从《中国高考评价体系》要求来看

作为高考评价依据的重要参考,《中国高考评价体系》也是命题的理论来源之一。其中明确要求,高考在学科素养方面要能够达到“合理运用科学的思维方法,有效整合学科相关知识,运用学科相关能力,高质量地认识问题、分析问题、解决问题的综合品质”。这一要求亦即印证在复习备考中应特别重视对教材的回归。

二、整合架构史实脉络体系

在教学衔接方面如何寻考溯源剖析教材,扎实复习效果?就人民版选修一《商鞅变法》一课而言,新授课侧重于教师引导,学生被动笔记、理解;而复习阶段应以学生自主梳理、整合教材为主,尤其注意要将本课标题、子目标题、资料卡片、学习思考、知识链接、图片材料、自我测评、材料阅读与思考等诸多版块进行有效整合,架构起清晰的史实脉络体系。

(一)商鞅变法的背景

关于历史背景,可以“背景=原因+条件”这一模式进行梳理、归纳,即“商鞅变法的原因”+“商鞅变法的条件”。大背景还需突出阶段特征,即商鞅变法的时代特征——“大变革时代”和“秦国国情”等。学生通过对教材第16 页、第17 页、第22 页相关版块的整合,总结背景如下:

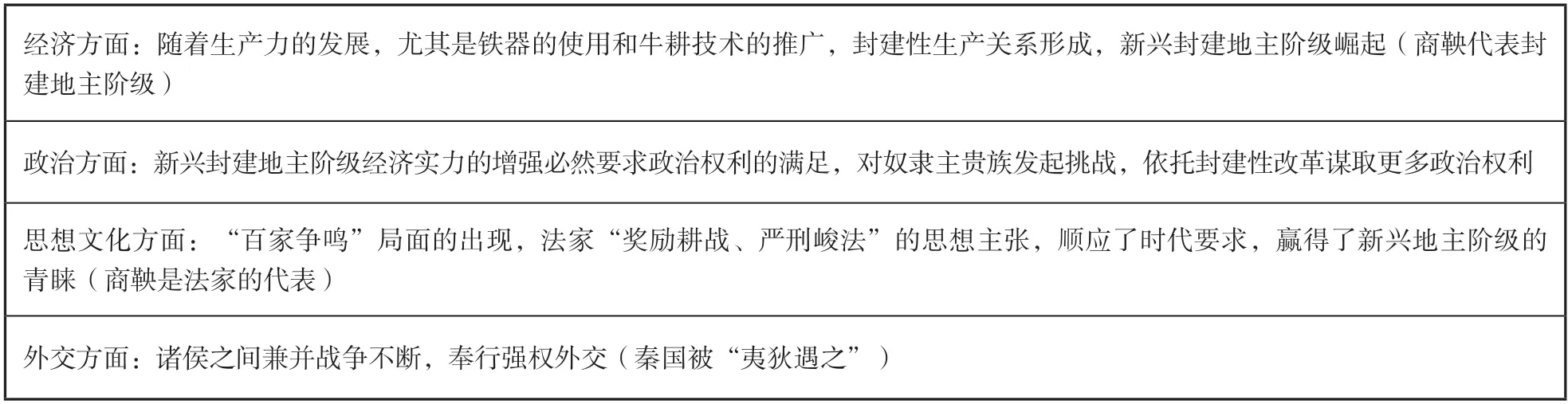

1.“大变革时代”

表2 “大变革时代”的特征

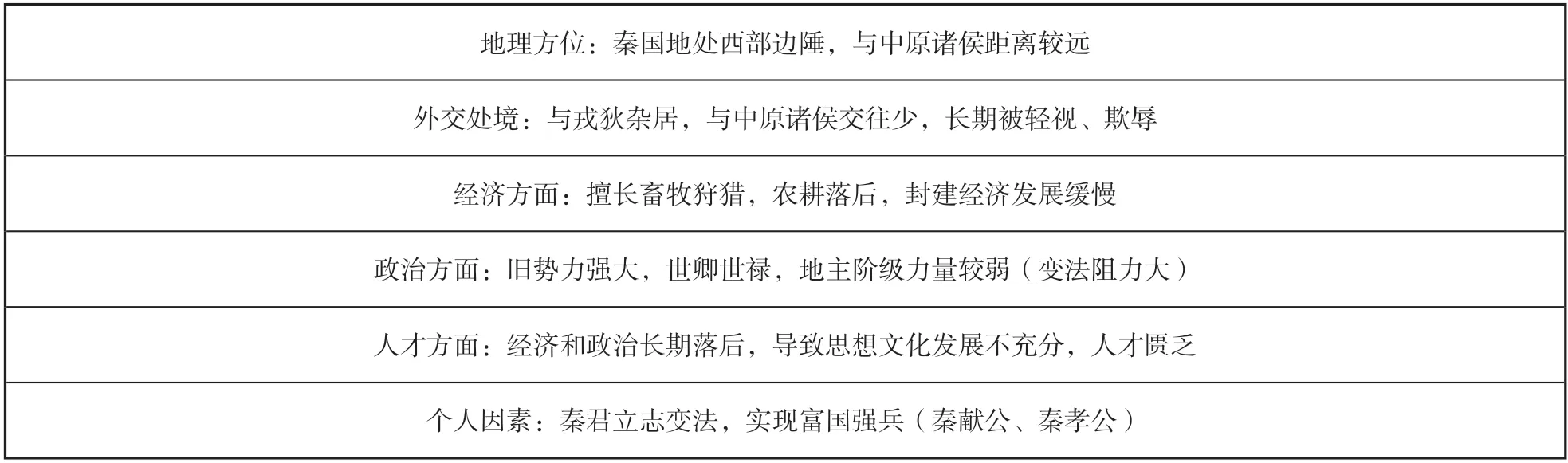

2.秦国国情

表3 商鞅变法前的秦国国情概况

(二)商鞅变法的准备阶段

教材第17 页和第23 页均有商鞅变法前轨迹简介,教师指导学生进行整合,再配合部分史料补充,可将其规整为四个部分。

1.秦孝公颁布求贤令,坚定变法图强决心

材料一三晋攻夺我先君河西地,诸侯卑秦,丑莫大焉……寡人思念先君之意,常痛于心。宾客群臣有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土。

——摘自《资治通鉴·周纪二》

根据教材第17 页秦孝公向全国下“求贤令”,宣布“能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土”的相关叙述,再寻本溯源结合“求贤令”的部分内容,引导学生明晰秦孝公坚定变法图强的决心。

2.商鞅待价而沽,说服秦君以法变革

教材第17 页对商鞅生平进行了简述,特别指出他作为法家代表,好“刑名”之学,对社会时局有着敏锐的洞察力。又在教材第23 页指出他舍弃魏国,在秦国“求贤令”的吸引下赴秦国。转而又在教材第17页指出,商鞅到秦国后,以“变法强国之术游说秦孝公”,通过这种待价而沽的方式,说服秦君以法变革。

3.商鞅舌战旧贵族,获得秦君铁腕支持

材料二甘龙曰:“不然,圣人不易民而教,知者不变法而治。因民而教,不劳而成功;缘法而治者,吏习而民安之。”卫鞅曰:“……三代不同礼而王,五伯不同法而霸……”。杜挚曰:“利不百,不变法;功不十,不易器。法古无过,循礼无邪。”卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古”。

——摘自《史记·商君列传》

教材第18 页和第23 页简略叙述了商鞅推行变法前与甘龙、杜挚为首的旧贵族所进行的激烈论战,也埋下了因侵犯旧贵族们的利益,遭到他们强烈反对的隐患。但通过论战,挫败了旧贵族阻挠变法的企图,获得了秦孝公的铁腕支持。

4.商鞅南门立木,赢得民心所向

材料三令既具,未布,恐民之不信,已乃立三丈于国都南门,募民有能徙置北门者予十金,民怪之,莫敢徙……有一人行徙之,辄予五十金,以明不欺。

——摘自《史记·商君列传》根据上述材料,同时结合教材第18 页叙述的商鞅在推行变法前的最后一项准备,即在都城南门立木的内容可知,商鞅在争取推行变法改革时采取的措施赢得了民心。

(三)商鞅变法的内容

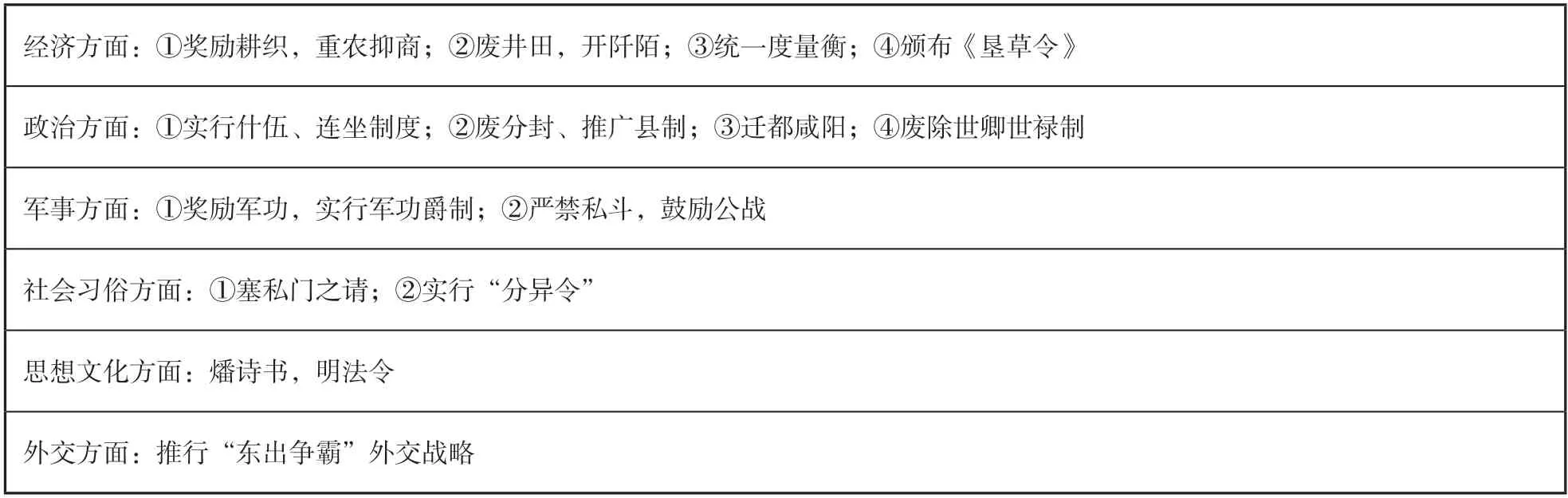

教材第18—19 页、第21—22 页,分别就商鞅变法的内容以时间为界予以叙述。通过梳理、整合,再结合初中历史相关内容,可引导学生以变法内容分类进行归纳、总结,即政治、经济、社会风俗、军事、外交、思想文化等方面。

表4 商鞅变法的主要内容简介

(四)商鞅变法的影响

关于商鞅变法的影响,结合教材第21—24 页的叙述,教师可引导学生以“结果+积极影响+消极影响”的模式予以梳理、整合。

教材第23 页对商鞅本人的结局进行了简述,即最终被处以车裂。

材料四秦发兵攻商君,杀之于郑黾池。秦惠王车裂商君以徇,曰:“莫如商君反者!”遂灭商君之家。

——摘自《史记·商君列传》

材料五孝公已死,惠王代后,莅政有顷,商君告归……商君归还,惠王车裂之,而秦人不怜。

——摘自《战国策新校注》(上)

尽管商鞅最终被车裂,但他在秦国推行的变法改革措施并没有被废止,反而继续在执行和进一步扩展,铸就了后来秦国的强盛。因此,变法改革者自身的最后结局并非是评判变法改革成败的唯一标准,而应该以历史唯物史观辩证看待,并应结合相关史实进行综合考量。

材料六“夫商君为孝公平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下,立威诸侯。”

——摘自《史记·商君列传》

商鞅变法的影响如下:

(1)地处边陲的秦国一跃而起,迅速成为战国后期最为强大的诸侯国,并在与东方六国的多次战争中取得了一系列军事胜利,也为后来秦国完成统一奠定了基础。

(2)商鞅变法也是一场较为彻底的封建化改革运动,为中国实现从奴隶社会向封建社会转型,新兴地主阶级取代没落奴隶主阶级打下基石。

当然,学生在复习备考中也要根据对教材内容的整合反思,得出变法在取得巨大成功的同时,也具有一定的消极作用。

(3)变法的弊端和不足也造成了此后两千多年封建社会根深蒂固的顽疾,如“重农抑商”的经济主张、“燔诗书,明法令”式的思想文化专制等。

教师应注意引导学生以历史唯物史观辩证看待商鞅变法的影响,从积极和消极两方面对其进行总结归纳。

三、针对性演练,优化细节提升备考质量

通过整合架构史实脉络体系,学生对商鞅变法的全部知识点有了清晰的了解,教师还需要通过针对性的试题演练,优化细节进一步提升复习备考效果。主要有以下几点:

(一)培养审题、析题能力

试题演练不在于题量,而在于如何提升审题、析题的意识与能力,对试题主体、关键词、设问、材料内容等进行一一拆分,逐点理解,定位考点,回归教材,迁移知识点。

(二)逐点归纳,条理明晰

在精准定位设问的基础上,把握材料信息内容,逐点归纳,切忌偏题阐述,条理明晰,围绕设问分点罗列。切勿盲目作答,应先在草稿纸上思考作答的思路,再誊写到答题卡上,可通过历年高考真题对该考点进行训练,从而提升学生解题能力。

(三)字迹工整,卷面洁净

在作答中,一定要养成工整书写的习惯,切忌字迹潦草、乱涂乱画,教师应强化书写的练习,尤其保持卷面的洁净,增加印象分。

(四)沉着冷静,有的放矢

复习备考阶段,往往会因备考的差异性产生“高原反应”,建议学生一定要坚定信心,认真落实教材回归,沉着冷静,有的放矢备考。

(五)定期回溯,强枝固干

复习备考阶段,建议学生定期回溯复习的知识点,尤其对于选修教材,结合已整合的知识框架,深化对史实脉络体系的理解,加强对考点知识脉络的全面掌握。

总之,一轮复习阶段,应该更注重回归教材、深剖教材;在教学衔接方面以寻考溯源剖析教材为主导,扎实复习效果;通过针对性演练,尤其精研真题把握试题命制考查方向。在此基础上优化细节,提升备考复习质量。