主题教学视域下的高考复习策略初探

——以“人口迁徙、文化交融与认同”为例

广东 王 蓉

《普通高中历史课程标准(2017 年版2020 年修订)》(以下简称为《课程标准》)明确提出,教师可以根据学生的学习情况,设计更具有探究意义的综合性学习主题,运用主题教学等教学模式,对教学内容进行有高度、有深度的盘新统合,以主题为引领,使课程内容结构化、情境化,更有利于培养学生的能力和素养。那么,何为“主题教学”?有学者明确提出:“主题教学是通过围绕某一主题,让学生借助各种探究手段和活动以及与主题相关的各类资源,使学生认知发生迁移,提高解决问题的能力以及主动探究精神的有效教学方式。”简言之,在主题教学的实践中,主题的拟定是进行主题教学的关键所在。

一、多维度下教学主题的确定

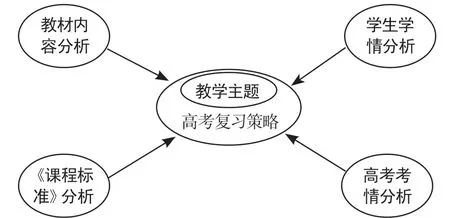

如何确立教学主题?笔者认为教学主题的拟定需以《课程标准》、教材内容、学生学情、高考考情等为依据(具体关系如图1),这样才能在教学中做到有的放矢。

图1

从《课程标准》的角度讲,《课程标准》明确指出:“通过了解历史上跨洲、跨国家、跨地区不同规模的人口迁徙,以及移民所面临的机遇与挑战,认识在迁徙与融入当地社会生活过程中出现的文化认同”。教材内容的具体要点如下:第6 课主要介绍古代人口迁徙与区域文化的形成,第7 课主要介绍近代人口迁徙与区域文化的重构,第8 课介绍现代社会移民与多元文化的认同。根据《课程标准》要求整合教材内容为:①认识不同阶段、多种形式的人口迁徙的特点;②认识不同文化在交流、交融中的文化认同。人口迁移必然会带来不同文化的交汇,文化的交汇往往伴随着文化的互鉴与适应,在互鉴与适应下就会产生文化的认同,在多元文化的认同下往往会催生出多元一体的“移民文化”。只有充分理解移入地区和民族的文化,做到既尊重自己民族文化的价值,又尊重其他民族文化的价值,才能在多种文化的交流中产生认同,才能理解文化互鉴是世界文明发展的活力之源、内在逻辑。

从学生学情角度讲,学生通过初中、高一、高二的学习,在知识层面已经有了一定的储备,但是学生在构建系统的“人口迁移”相关知识体系、明确知识点之间的内在逻辑等方面还存在问题。

从学生的能力、素养层面讲,学生在知识迁移能力、历史逻辑思维、高阶思维以及历史核心素养等方面仍有欠缺。

从高考考情的角度讲,笔者对2017—2021 年的高考真题进行梳理,发现关于古代以及近现代人口迁移的题目数量较多,具体情况如表1。

表1 2017—2021 年历史高考中关于“人口迁移”的考查情况统计表

综上所述,基于对本单元《课程标准》要求、教材内容、学情以及考情等方面的分析,笔者将本单元的教学主题确定为人口迁徙是文化交流与传播的重要途径,不同文化之间的交流、交融推动文明的发展和进步。通过本单元的主题式教学复习引导学生正确理解、看待不同族群和文化间的交流、冲突和融合,理解、尊重各民族的多元文化,树立“以文明的交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,以文明共存超越文明优越”的正确文明观,增强“人类命运共同体”意义上的文化认同感。

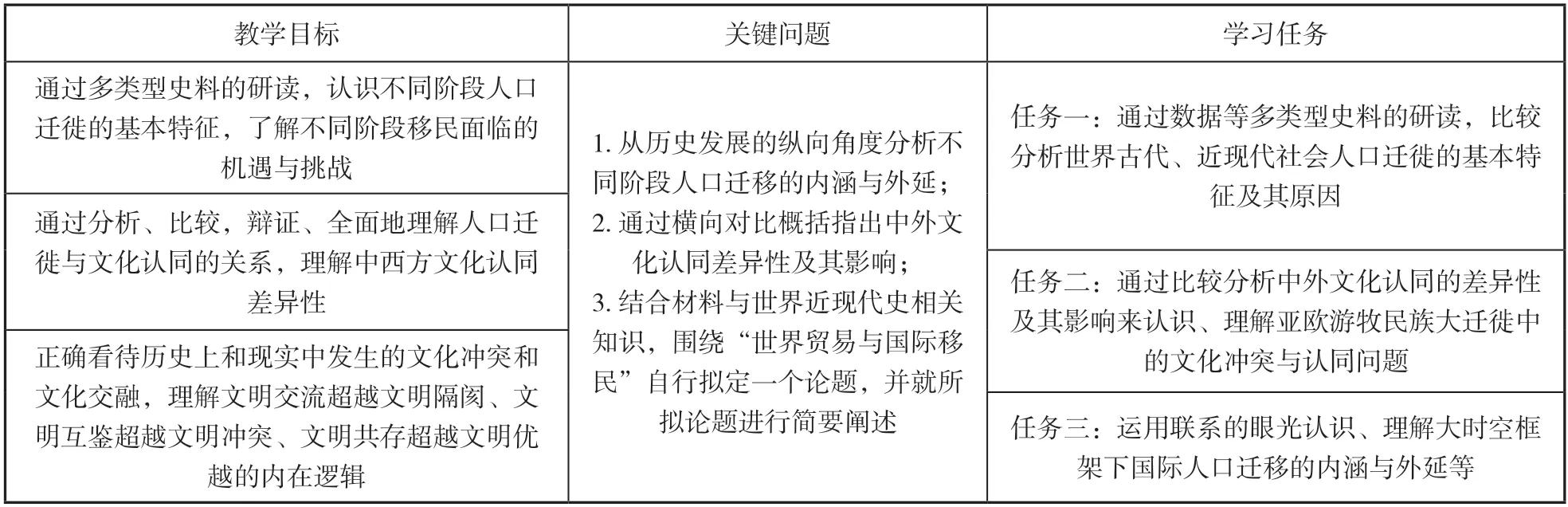

二、主题引领下复习策略的展示

教学主题视阈下的教学遵循《中国高考评价体系》所倡导的价值引领、素养导向、能力为重、知识为基的高考理念,具体而言,就是在教学目标的指导下,运用多类史料创设历史情境,通过关键问题的设置进行学习任务的驱动(具体说明如表2),让师生在思维交互下进行知识、能力等方面的迁移反馈,从而达成历史核心素养的落地。

表2 “人口迁徙、文化交融认同”单元备考复习的教学过程说明

1.深挖教材栏目史料,探寻历史发展的纵向规律

本环节的学习任务是在深挖教材栏目史料的基础上,通过多类型史料的研读,引导学生认识不同时段国际人口迁移的不同特征,运用唯物史观中生产力与生产关系的方法论去探寻人口迁移、文化交融背后的客观基础和本质规律。

材料一

图2 苏美尔人的战车

图3 埃及雕刻中的赫梯战车

材料二从公元前2 千纪初起,以印欧人为主体的游牧部落陆续进入西起欧洲、东到印度的广大地区,整个迁徙过程延续数百年甚至上千年。他们凭借马和马拉战车等武力上的优势,或征服迁入地区的居民,或与被征服者融合,分别形成赫梯人、波斯人、希腊人和雅利安人,对整个亚欧大陆区域文化的发展产生了重要影响。

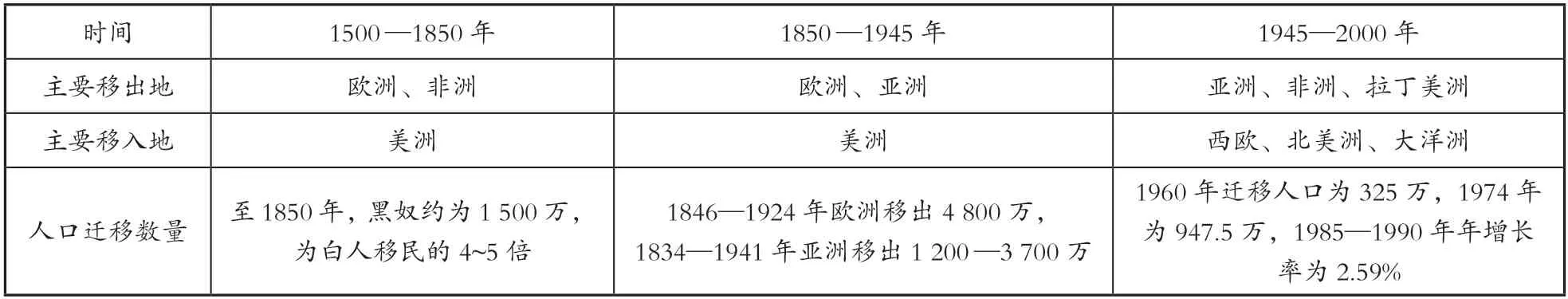

材料三

表3 近代以来全球国际人口迁移

问题1:概括以上三则史料的类型与价值。

问题2:根据材料一并结合所学,简要概括农耕民族与游牧民族对世界古代文明发展的贡献。

问题3:根据以上三则材料并结合所学,分别概括世界古代、近现代国际人口迁移的不同之处及其原因。

设计意图:本环节基于主题教学的引领,任务驱动下的问题链设置旨在培养学生知识迁移能力、分析概括能力以及历史解释能力等,具体而言,本环节问题1 侧重于培养学生的史料实证素养水平1,2,学生在明确材料一体现的主要是考古史料的基础上理解以苏美尔人为代表的农耕民族发明了战车,而以赫梯为主的游牧民族改造了战车,战车的成功改造成为了古代世界人口迁徙的关键要素,所以游牧民族和农耕民族都对世界文明发展做出了巨大贡献,只不过是采取的方式不同。问题3 设置旨在引导学生通过比较、分析来认识古代、近现代移民的不同特征,引导学生运用唯物史观的基本观点认识、理解生产力、生产方式的不同是导致近代、现代人口迁徙内涵与外延不同的根本原因,以此来培养学生的唯物史观素养水平2,3,引导学生通过对不同时空条件下人口迁徙特点的分析来培养时空观念素养水平2,3。

2.多类史料创设情境,横向对比认识中外文化认同差异性

本环节的主要学习任务是通过对比分析,引导学生认识、理解亚欧游牧民族大迁徙中的文化冲突与认同问题,理解中西文化认同差异性的表现以及影响。

材料四4 世纪中后期,通到向进攻的西哥特人进入罗马帝国境内,并于410 年攻占罗马城。奥罗修斯记载了西哥特人首领阿图尔夫说过的一段话。阿图尔夫这样说道:最初,我强烈要求消除罗马这一名字,使罗马的全部土地成为哥特帝国的领土;我希望用哥特的替代罗马的:我阿图尔夫应成为凯撒奥古斯都。不过,众多的经验告诉我:桀骜不驯的哥特人从不遵守法律,而没有法律的国家将国不成国。因此,我选择了较为安全的道路,希望通过哥特的力量来恢复、增强罗马之荣光。在无法改变帝国形式的情况下,我希望能作为复兴罗马的发起者传诸后世。

——摘译自《反异教徒历史七书》

材料五东哥特人为了保持血统的纯洁性不被罗马人同化,为了保持勇武精神不被罗马文化腐蚀,实行族群分治。在族群关系上,禁止罗马人与哥特人通婚;在法律上,哥特人用蛮族习惯法,罗马人用罗马法;在行政制度上,哥特人搞军事,罗马人管民事;在文化教育上,不鼓励哥特人学习拉丁语与古典文化;这些分治的规矩保持了多年……(中国)五胡政权则提倡多族群混居,有50 多次大规模移民。欧洲蛮族坚持“种族”身份决定文明身份;中国五胡则强调文明身份由德行而非种族决定,宣称“帝业无常,唯德所授”。正如钱穆所言,“翻看一部欧洲史,看他们直从希腊以来,永远是分崩离析,各自立国,互不合作……西方历史上之所谓英国人、法国人,只似一种化学单位。而中国历史上之中国人,则似化学上一种混合制剂”,一部中华民族史是一部“天下精神”超越“族性自限”的历史,其中饱含着深沉的“命运共同体”情感。这些情感,是仅凭外来理论描述中国的人难以理解的。

——摘编自潘岳《中国五胡入华与欧洲蛮族入侵》

问题1:根据材料四并结合所学,概括阿图尔夫对罗马帝国态度的变化及其变化的原因。

问题2:根据材料四和材料五并结合所学,分析中西方对“蛮族”的态度有何异同,并阐述不同之处产生的影响。

设计意图:本环节旨在通过中外对比认识、理解中外在文化认同方面的差异性,以及二者的差异性对中外历史的深远影响,问题1 旨在通过西哥特人首领阿图尔夫的言辞来引导学生认识西哥特人在罗马化过程中的文化冲突和文化认同,问题2 旨在通过对比东哥特人对待罗马文化态度和中国五胡对待中原文化态度的不同来认识中西方在文化认同方面的差异性,认识世界文明发展的多样性、多元化,从而引导学生树立正确的世界观、文化观,引导学生通过钱穆先生的论述来感悟中国的“天下精神”和“人类命运共同体”情感。以此来培养学生家国情怀素养水平2,3,简言之,引导学生理解历史与现实社会之间的内在逻辑,以期更好地运用历史经验指导社会实践。

3.联系地看待历史的变迁,培养历史解释的能力

本环节的学习任务是从世界贸易的角度运用联系的眼光认识国际人口迁移的内涵,理解大时空框架下国际人口迁移的外延等。

材料六

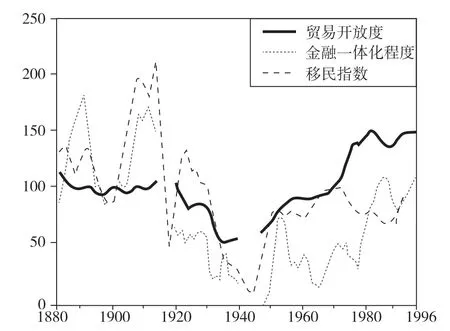

图4 世界贸易开放度、金融一体化程度、移民指数(以1900 年为100)

结合材料与世界近现代史相关知识,围绕“世界贸易与国际移民”自行拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:观点明确,史实准确、史论结合,表述清晰)

设计意图:本环节旨在引导学生运用联系、发展的眼光解决历史问题,本环节所使用的材料节选自湖南省2021 年普通高中学业水平选择性考试的第18 题,笔者对于本题设置是以开放性试题作为考查切入点,将近代以来的世界贸易的发展与国际移民之间的关系以曲线图的形式展示出来,以便培养学生的读图能力。本环节的开放题指向性非常明确,本题就是要求学生围绕“世界贸易与国际移民”进行论题的拟定,所以,学生只要将三条曲线与近现代世界历史的相关知识点进行迁移和统合就可以顺利地解答本题了,简言之,本题侧重于培养学生的知识迁移能力、历史解释能力水平2,3。

三、素养达成下评价体系的推进

《课程标准》中强调:“高中历史学习的评价应以课程目标为依据,以学生历史学科核心素养的整体发展为着眼点,将评价贯穿于历史学习的整个过程。”教学评价要将教学目标、核心素养水平、学业质量水平标准有机结合,这有利于实现教、学、评的一体化,本单元的高考复习侧重于过程性教学评价和结果性教学评价,前者依据课堂教学中学生在探究、回答问题等方面的表现进行评价,后者侧重于通过课后单元作业的检测来进行评价,笔者认为单元作业是教学评价的重要测量工具。基于此,现将本单元高考复习的教学评价相关项目以表格形式进行说明,具体如表4。

表4 “人口迁徙、文化交融与认同”单元的教学评价相关说明

本文旨在探讨主题教学视阈下的新教材的高考备考,主题教学视阈下的新教材高考复习主要是通过创设问题情境、通过具体的探究任务驱动学生的深度学习,让师生在思维交互中进行教和学的共同发展。总之,本文从教学目标到评价目标均围绕核心素养的水平标准进行,通过梯度设问进行不同素养、不同水平标准的培养。笔者对新教材备考方面的认识还有诸多不足,关于新教材的高考备考复习还需继续上下求索。

——依托《课程标准》的二轮复习策略