追寻学科热点 把握时代脉动

——2023 届高考历史学科热点透视

湖北 王晓宁

在面对纷繁芜杂的现实时,回望历史能让我们从中汲取智慧。多年来,中国的高考命题从来不会刻意迎合热点,但也不会回避现实重大问题,很多高考题都体现着对于现实社会与民生问题的关切和思考。为此,针对历史学科高考备考,笔者选取了2023 届备考中值得关注的三个重大学科热点进行深入剖析,以此为示范,希望能对备考有所启发。

一、宋元中国的世界海洋商贸中心——泉州入选世界遗产名录

2021 年7 月25 日,中国世界遗产提名项目“泉州——宋元中国的世界海洋商贸中心”顺利通过联合国教科文组织第44 届世界遗产委员会会议审议,成功被列入世界遗产名录,成为中国第56 个世界遗产。泉州此次是作为一个古城,从整体上被列为世界遗产,而此次成功申遗的主题“宋元中国的世界海洋商贸中心”也揭示出泉州市在世界贸易史上占有的重要枢纽地位。而这个重要的古城,也是历史学科命题的高频考点:

例1.泉州为我国宋元时期对外交通大港,往来地区包括今天的朝鲜半岛、日本、印度支那半岛、印度尼西亚、菲律宾、波斯湾沿岸、阿拉伯半岛乃至埃及、东非和地中海等七十多个国家和地区。这说明,宋元时期(D)

A.全球航路得以建立

B.航海技术进步明显

C.海洋探索不断进行

D.海上丝绸之路兴盛

泉州位于福建沿海晋江之滨,它的繁荣与印度洋贸易的兴起紧密相关。泉州城建制始于唐代,那时正值阿拉伯帝国兴起,大批阿拉伯商人纷纷涌向中国沿海进行贸易,因此泉州自诞生以来就是一个融合了多元文明的开放城市。宋元以来随着海上贸易地位的提升,蒙古统治者尤其重视对外贸易,泉州更成为中国与世界联通的最重要的港口,泉州也逐渐形成了不畏风险、勇于出海竞逐财富的风潮。

1.海上贸易视角

例2.阅读材料,完成问题。

材料20 世纪70 年代在泉州湾后渚港出土了一艘宋代海船,这是迄今为止我国出土的唯一一艘返航远洋古船。该船建造于13 世纪,有明显的泉州地方造船特色,底舱有13 个独立的水密隔舱,内部还发现了大量产自东南亚的檀香、沉香、槟榔、胡椒等货品,以及一副木质象棋、少量铜钱等。在古船的船体上还发现了大量附着的海螺船蛆等生物遗体,它们中的绝大多数都栖息于印度洋、东南亚海域一带。

根据以上材料,分析泉州后渚古船的史料价值。

【解题思路】泉州后渚古船是泉州申报世界遗产的重要依据,它属于实物史料,鲜明地反映了我国古代造船技术的成就,船体本身对于研究宋代中国造船技术和工艺有着重大价值;船上的货物印证了我国宋代海上贸易的宏大规模,并有助于进一步了解宋代海外贸易的路线和范围;船身附着物反映出我国宋代海外贸易并不仅限于东亚区域市场,而是扩展到了印度洋海域;船上的各种物品还有助于研究宋代中国的社会生活状况,包括商品种类、食物调料种类,甚至人们的日常娱乐生活等。

2.多元文化视角

例3.泉州被称为“世界宗教博物馆”,迄今仍有大量的佛教寺庙、伊斯兰教寺庙遗址,以及古代基督教、摩尼教、印度教的宗教遗迹。1956 年泉州发现了一方墓碑,上书阿拉伯文字:“奉仁慈安拉之名,人人得以尝死的滋味。艾哈马德·本·哈基姆·艾勒德死于艾哈马德母亲的城市——刺桐城,享年三十岁。”旁边还有一列汉文:“先君享年三十岁,于元至辛酉九月二十五日卒,遂葬于此。”二十世纪以来在泉州出土的类似蕃客墓碑有数百方之多。从信息中可以得出的合理推论是 (B)

A.儒家思想在福建地区不占主导地位

B.泉州历史上有过一批中外混血后裔

C.外商大量来到泉州的时间最可能是在盛唐

D.当地主导经济由农业向工商业转变

【解题思路】从碑文“母亲的城市——刺桐城”可以推断墓主人的母亲应该是中国本地女性,所以墓主人应是混血后裔。事实上宋元以后在泉州确实出现了一个混血儿群体,当地人称作半南蕃,后来在当地形成了一个回民群体。材料并不能推出儒学在当地的式微,正相反,泉州以及整个东南地区在宋代以后儒学教育发展较好,在历代科举考试中成绩远超北方,这也导致明代出现了南北榜制度,故A项错误。整个古代当地经济依然是以农业经济为主导,也正因为泉州一带种茶、丝织、制瓷业的发达,才为海外贸易发展奠定了基础,故D 项错误。

3.泉台关系视角

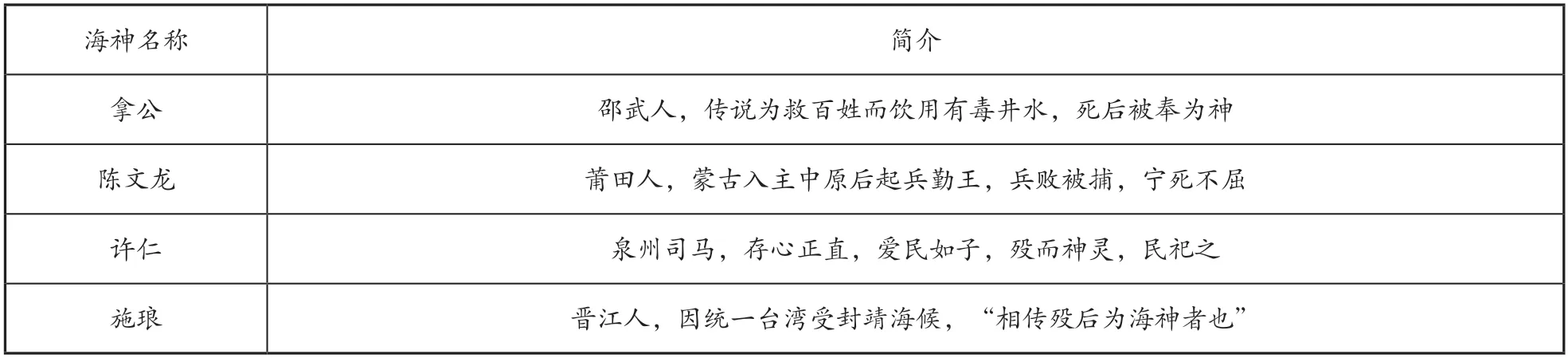

例4.

由表1 可知(B)

表1 元明清时期福建民间信仰的部分非妈祖体系海神简介

A.海洋经济地位提升

B.家国情怀深入人心

C.传统社会开始转型

D.中原文化辐射加强

例4 这道题难度不大,但选取了一个重要视角进行命题:泉台关系和家国情怀。泉州与台湾仅一水之隔,泉台历史渊源深厚。元代管辖台湾的澎湖巡检司就隶属于泉州晋江县,明清时期大批泉州人民漂洋过海移居台湾,据统计,截至1946 年以前,台湾居民(除高山族外)中80%的人口祖籍都来自福建,其中祖籍泉州的就占了一半以上。该题材料中的海神形象也都体现着中华民族的传统儒家道德,昭示着东南沿海人民对统一多民族国家的认同感。

泉州在历史上曾是祖国的边疆地带,肩负着保家守土的历史责任;泉台关系也是海峡两岸血浓于水的历史印证,是家国情怀的历史载体。

二、以历史视角去考查各国的双碳进程

双碳,即碳达峰和碳中和的简称。2020 年9 月中国明确提出了2030 年碳达峰和2060 年碳中和的目标。2021 年12 月20 日,“双碳”入选2021 年度十大流行语、2021 年度十大新词。在2022 年初出炉的2021 年十大学术热点中,双碳进程的历史研究名列其中,足见学界和媒体对这个话题的高度关注。

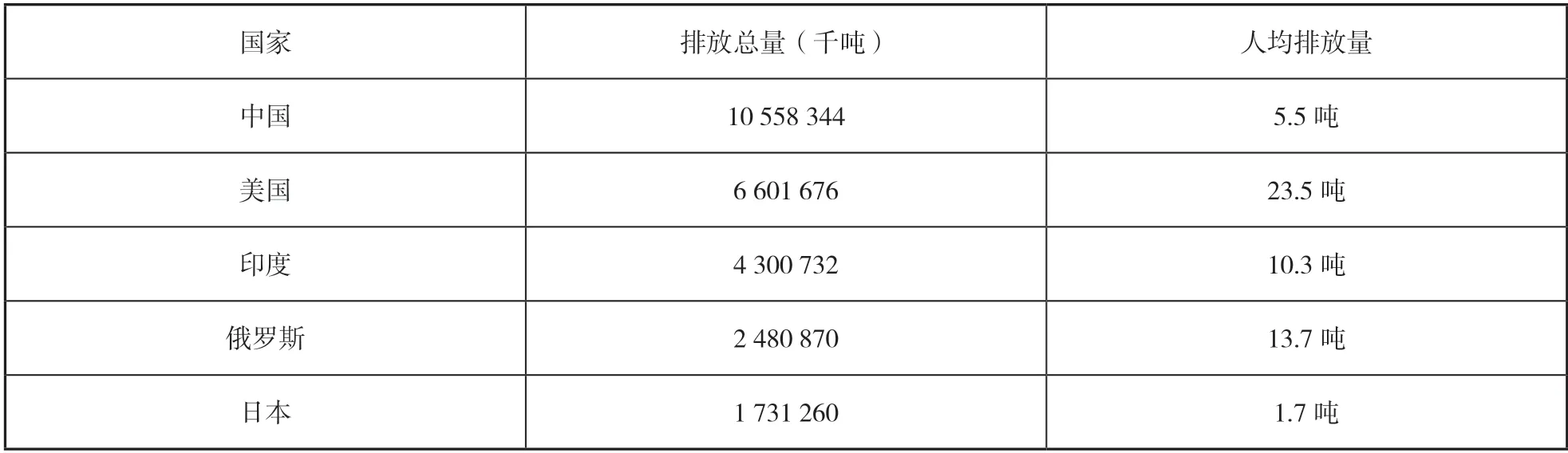

表2 反映了当今世界碳排放总量前五名的五大经济体,其中中国高居榜首,但从人均排放量来看,中国远低于美国,从历史总排放量看更是远远低于其他发达国家,因此历史的视角是我们分析双碳进程中不可或缺的,以下便是本文提供给大家的几个切入点:

表2 世界碳排放总量前五的经济体

视角1当我们转换到历史的视角去考查双碳问题,会发现如下事实:从工业革命到1950 年,发达国家的二氧化碳排放量占全球累计排放量的95%;1950 年—2000 年,发达国家碳排放量占全球的77%。而1904 年—2004 年的100 年间,中国二氧化碳排放量只占全球的8%。

【分析】碳排放量很大程度上取决于该国的工业化进程。工业革命后发达国家率先开始走上工业化道路,他们历史上积累的碳排放量时间长、总量大,所以发达国家目前的历史碳排放总量远高于发展中国家。而中国在过去的100 年间,大多数时间都是相对落后的农业国,因此碳排放总量不高。

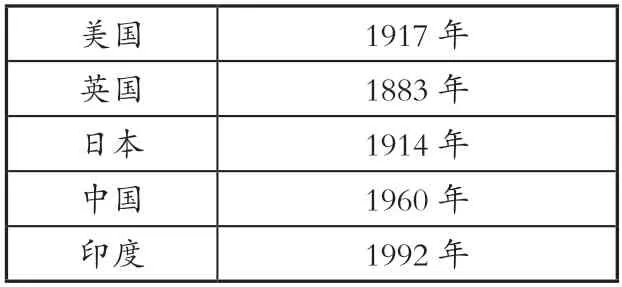

视角2

例5.

任选一个国家,对其碳排放强度峰值年份进行历史解释。

【解题思路】从表3 可以看出,各国达到碳排放强度的峰值年份与该国的工业化进程紧密相关:英国是全世界最早实现工业化的国家,因此其碳排放强度峰值年份早于其他各国;美国和日本都是在20 世纪初期实现工业化,因此也都是在20 世纪前期达到碳排放强度的峰值年份。中国碳排放强度的峰值年份是1960 年,这一方面反映出中华人民共和国成立初期全面建设社会主义的高涨热情,另一方面也反映出“大跃进”运动片面追求发展的高速度,忽视了发展的质量和对生态环境造成的破坏。此后中国从1978 年开始了大规模的工业化进程,但单位GDP 的碳排放强度此后却一直都没有再超过1960 年,可见改革开放四十多年来我国充分吸取了曾经的经验教训,在发展过程中一直注重环境保护。

表3 各国达到单位GDP 碳排放量(即碳排放强度)峰值的年份

三、中华文明的生动见证——关注2021 年湖北云梦郑家湖墓地

2022 年2 月份,中国国家文物局2021 年十大考古发现评选出炉,引发了社会各界的关注,出土文物跨越了数千年的时空与我们相遇,让我们看到鲜活的历史,并将历史学的认知边界向前延伸,其中位于湖北省的云梦郑家湖墓地群遗址引起了笔者的关注。

湖北云梦地区是秦人统一南方的战略要冲,云梦郑家湖墓地从2020 年开始进行发掘,出土了大量珍贵文物,被评为2021 年全国十大考古发现之一。郑家湖墓地不是一座墓葬,而是一个由几百座墓共同构成的巨大墓葬群,这些墓葬的时间跨度大致从秦将白起攻克郢都(前277年)到西汉初年,当时这里已经被纳入秦国的新辟疆域内,同时又保留着浓厚的楚地风俗,后来经历了秦汉嬗变,郑家湖墓地是秦楚文化交融、中华民族不断融合的历史见证。

例6.阅读材料,完成下列问题。

墓葬1:墓主是一名女性,依据考古类型学推测她来自西戎地区。借助科技手段分析,进一步证实该女性生于北方旱作区,在北方度过少年时期,青年时期后才到南方。

墓葬2:墓主是一名男性,也出生于北方,少年时期来到江汉平原,在这里成长为一名武将。陪葬品发现三把有明显使用痕迹的铜剑。

墓葬3:墓主是一名女性,随葬品出土有楚式铜礼器、典型楚文化陶器(圜底罐)和秦式日用陶器。许多陶器上有“安陆市亭”的产地戳印(安陆市位于湖北省东北部)。

根据以上材料,分析郑家湖墓地文物反映出战国到秦汉之际的哪些历史信息。

【解题思路】墓葬1 和墓葬2 的墓主人显然是从秦地到楚地的移民,他们随着秦疆域的扩张迁移到了湖北云梦地区,此后在此地长期生活并归葬于楚地,折射出民族融合的加深。墓葬3 中的楚式与秦式陪葬品的共存,显示出当时秦楚文化的融合,“安陆市亭”的戳印陶器显示出当时楚地手工业的发展状况。

例7.墓葬4:墓主男性,墓中陪葬了一些毛笔砚台等书写工具,可能为一位有文化的下层吏士。墓中出土了一根约33 厘米长的木觚,木觚由一截圆木纵剖而成,上书一篇700 多字的长文,是一篇从未面世的战国策论文,字体是典型的秦隶,全文完整记录了一位名叫筡的文人与秦王对话、游说秦王寝兵立义之辞。该木觚被称为“中华第一长文觚”。根据材料,关于“中华第一长文觚”以下说法正确的是 (A)

A.是研究战国社会思想的重要史料

B.反映了古代造纸印刷技术的雏形

C.体现出秦国内部的社会阶级矛盾

D.符合当时秦国法家学派观点

【解题思路】根据郑家湖墓地的年代,这份文物入土时间应在秦统一前后,从文章内容看应成书于战国时期,因此能够反映战国社会思想,故A 项正确。这件文物是由木头削成,手工书写,与造纸印刷无关,故B 项错误。文章记载文人游说秦王,文人来自秦国之外,不能反映秦国阶级矛盾,故C 项错误。法家主张大一统,与文章观点不符合,故D 项错误。

值得注意的是,这篇文章与《战国策》的文章风格非常相似,应是出自战国纵横家之手。著名的纵横家有苏秦、张仪、范雎等,他们并没有统一的核心思想,其主张完全取决于具体的政治需要和各自服务对象的利益。所以如果在纵横家的策论文中读到了类似儒家思想或法家思想的内容,甚至读到了一些道家的主张也不奇怪,因为他们原本就是因时而变、各为其主的一拨人,也是战国时期最活跃、最积极入世的一个群体。

本文以三个热点话题为例,探讨这些热点话题在历史学科考试中可能的切入点和考查角度。在高考前,还会有各类热点事件发生,本文意在示范如何从一个热点话题作为切入口,在生动具体的历史情境中去运用所学的历史知识,作出历史判断和历史解释。在广阔天地中去灵活运用历史知识,解决真实具体的问题,才是备考的正确方向。

——泉州宋船