从易错模考选择题看一轮阶段的历史复习

新疆 王 馨

针对一轮复习如何突破选择题这一问题,笔者以本地模考出现的两道高频错题为例来谈一些心得。

一、高频易错题示例

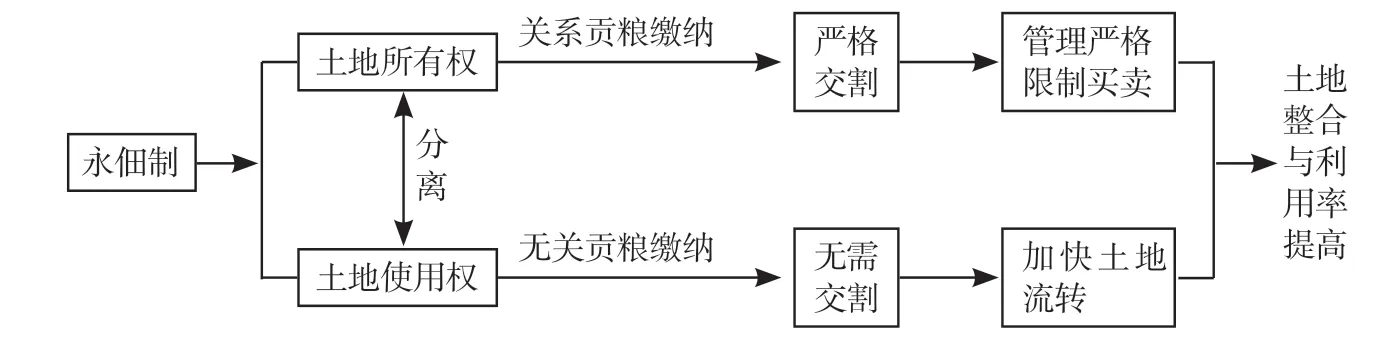

例1.在永佃制盛行的清代,政府规定田骨(土地所有权)买卖需缴纳契税并执行严格的交割手续,如果没有在规定期限内办清过割手续,当事人要受罚,“不过割者,一亩至五亩,笞四十”,超过五亩加重刑责。而对于田皮(土地使用耕种权)的买卖则不要求缴纳契税,也无需办理过割手续。据此可推知 (B)

A.朝廷严厉打击土地兼并行为

B.土地资源的整合与利用率提高

C.商业资本推动土地日益流转

D.雇佣关系在农业生产中的普及

试题准确率:45%

高频误选项:A 项和D 项

易错原因分析:学生依据“规定田骨(土地所有权)买卖需缴纳契税并执行严格的交割手续”,认为朝廷是在打击土地兼并行为,故选A 项;也有学生将“田皮(土地使用耕种权)的买卖则不要求缴纳契税,也无需办理过割手续”理解为有利于雇佣关系的普及,故选D 项。

试题的正确分析图示:

图1

由于本题侧重考查中国古代的土地制度,试题情境与学生的实际生活比较遥远。试题中出现了多个概念,如永佃制、商业资本和雇佣关系,加大了学生分析问题的难度。

例2.表1 为抗战时期部分抗战小说及故事梗概。这反映出当时 (D)

表1

A.以农民为题材的小说盛行

B.社会主要矛盾出现变化

C.农民阶级成为抗战的主力

D.农民觉醒推动抗日斗争

试题准确率:60%

高频误选项:B 项

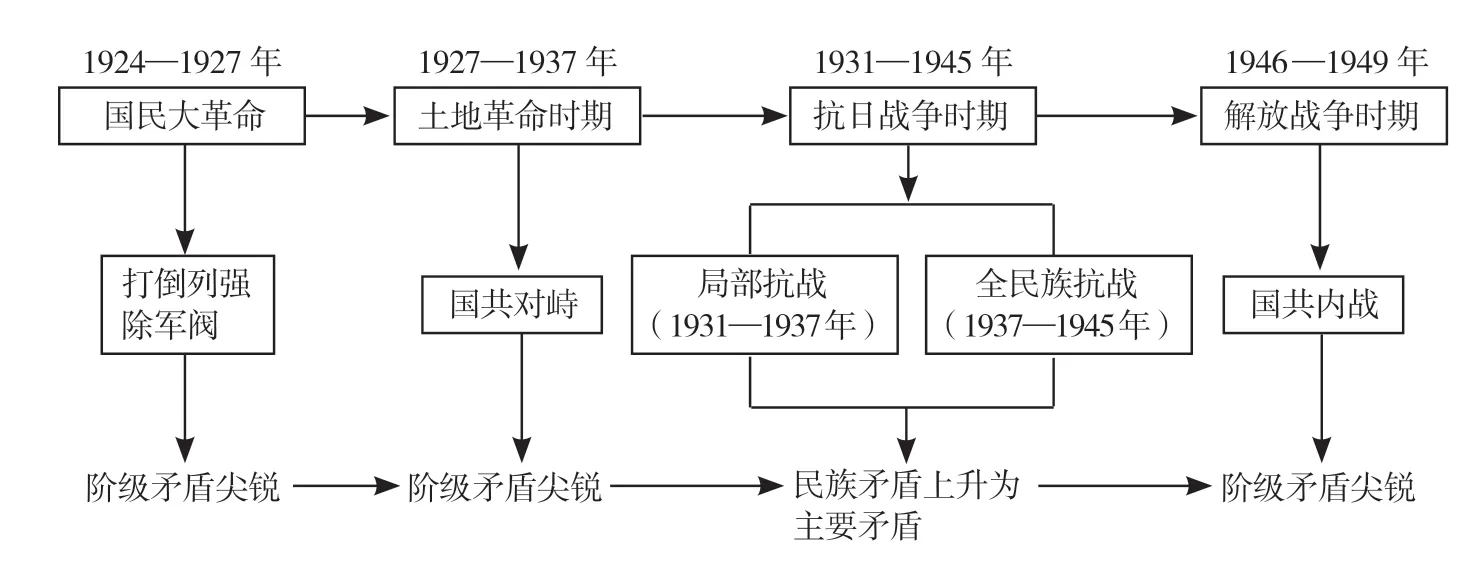

易错原因分析:部分学生受惯性思维的影响,机械地运用唯物史观中矛盾分析的方法,错误认为表格中人物投身抗战反映了民族矛盾的上升。

试题正确解题过程:借助故事梗概中的人物信息得出他们的共同身份为农民,从他们之前对抗战的“不理解”“打家劫舍到逐步走上抗日民族解放道路”“在抗日游击队中锻炼成长”得出民族意识的觉醒推动了抗日战争。本题要破解学生的思维误区,还需要厘清新民主主义革命时期社会主要矛盾变化的主线。图示如下:

图2

其中抗日战争从局部抗战到全民族抗战,经历了民族矛盾上升为中国社会主要矛盾的演变过程。教师应引导学生关注材料中的时空细节,一是“新四军”,“新四军”是1937 年9 月国共合作之后,国民党政府对中共南方八省的游击队进行改编后的军队编号;另外梗概中的“游击队”“民族解放斗争”均提示了材料时空为日本全面侵华、国共合作的抗日民族统一战线形成之后,此时中国社会的主要矛盾早已完成了转变。

二、高频易错题的一般特征和学生出错规律

1.易错试题的一般特征

一是材料情境较复杂,材料有时可能呈现两条以上的发展线索。如例1 中永佃制下土地所有权和使用权的买卖面临不同的历史命运,揭示了封建生产关系下对土地买卖的限制和土地流转的加快;例2 中的3 个故事梗概,虽然描述的是不同人物的历史命运,但又揭示了共同的历史命题——农民抗日民族意识的觉醒。

二是题目考查的知识点综合性强,如例1 中考查了土地制度、土地兼并、商业资本、雇佣关系等多个概念,例2 要厘清1935 年前后中国社会主要矛盾的变化和全民族抗战潮流的形成。

三是错误选项的迷惑性较强,通常会有1 至2 个答案不仔细辨析就无法排除,有些错误选项单看完全正确,有些错误选项利用学生的惯性思维,诱导学生掉入解题陷阱。如例1 中A 项“朝廷严厉打击土地兼并行为”和C 项“商业资本推动土地日益流转”都是当时客观存在的事实,例2 中学生误选B 项是因为受惯性思维影响,认为推动民众抗日的根本原因在于社会矛盾变化。

2.学生出错的一般规律

凭借多年高考备考的经验和反思,笔者认为学生出错的原因有以下几种:

一是基础知识不扎实。部分教师在复习时对主干知识的建构还不到位,对部分历史事件、历史现象、历史人物的发展脉络整理不清晰;复习战线太长,学生学前忘后;另外,随着历史课程改革的推进,部分教师在新旧教材的衔接整合上存在盲区。这些都直接或间接影响了学生基础知识的提升巩固。

二是学生对试题材料不够重视。有些学生既不依据材料进行时空定位,又忽视材料主旨,导致审题偏差;也有些学生受教材知识的影响,赋予材料莫须有的信息。

三是解题视野狭窄,对试题中出现的新情境、新概念不能迅速地理解。本文中的两道高频错题暴露了大多数学生对一些历史概念缺乏生活化认知的问题,并且在解题时思维禁锢、无法理性地判断。

三、一轮复习启示

1.厘清通史线索

一轮复习时,教师应引导学生厘清重大历史现象发展的来龙去脉,加强新旧教材的融合贯通。如复习中国古代选官制度时,要帮助学生厘清士族的兴衰,理解察举制后期士族开始崛起,九品中正制是曹氏集团对士族的一次妥协并使其发展至顶峰,南北朝时期士族逐渐衰落,在士族衰落背景下兴起的科举制进一步打击了士族门阀、使选官权逐渐收归中央这一历史演进过程。复习世界史时,教师不妨以国别史为视角重构历史,如美国发展史下的“资产阶级革命、工业革命、世界大战、经济危机和新政、二战后经济政治的发展变化”等。

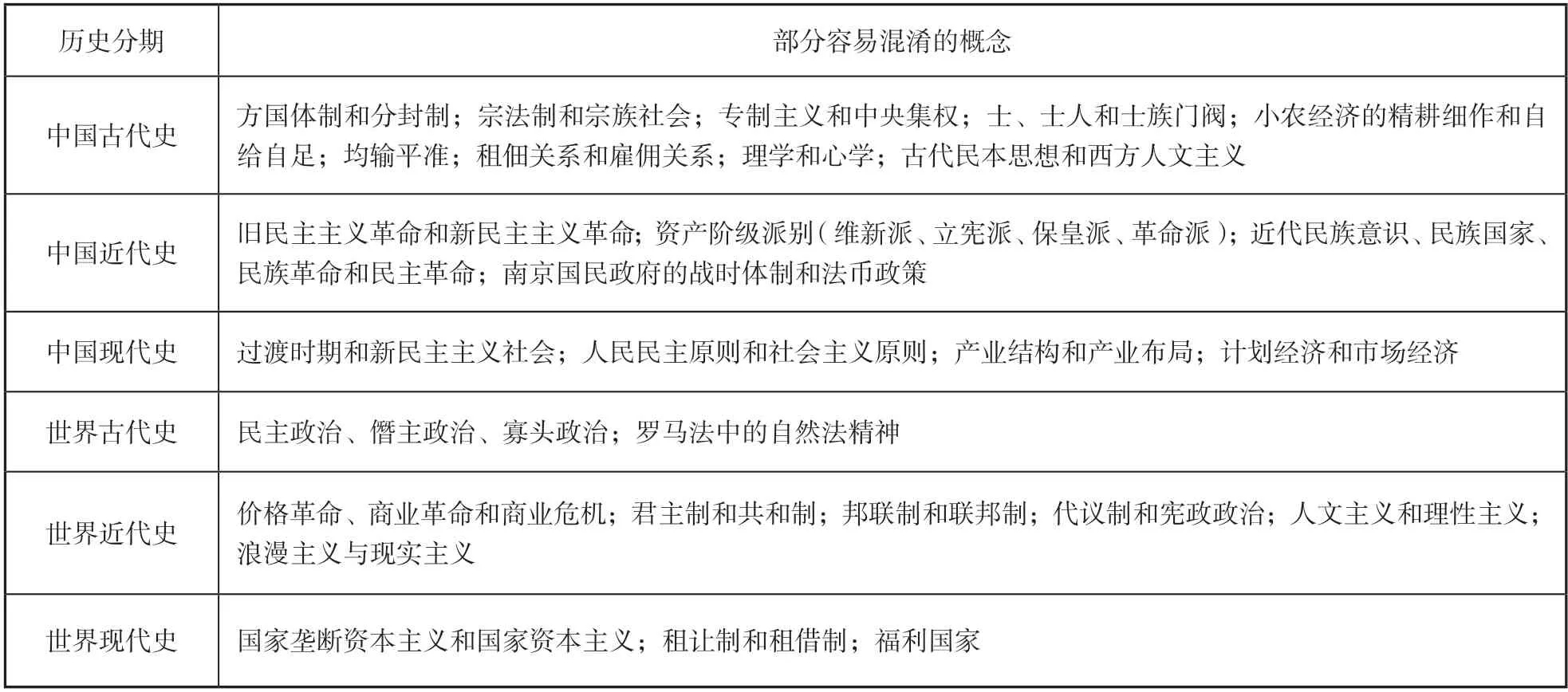

2.辨析基本概念

在高考历史的整个复习过程中,对于学生而言,比较艰涩难懂的始终是历史概念,而厘清这些概念是突破一轮复习的一个有效抓手。表2 是笔者收集到的学生在复习备考中还需要进一步明确的概念。

表2

3.加强时空定位

时空定位是历史学科的核心素养之一,更是历史学科区别于其他学科的显要特质,所有的历史事件都是固定在特殊时空中的,不存在脱离时空的历史变迁。在实际的历史解题中,对时空信息的漠视和错位有时成为制约学生精准作答的瓶颈。如例2 中对“新四军”“游击队”“民族解放斗争”这些提示时空的材料信息的忽视,恰恰是学生解题出现偏差的重要原因。在一轮复习中教师要加强时空定位的教学,教会学生用时空这个“历史眼”分析问题、解决问题。如1861 年的时间表达方式可以为十九世纪六十年代、工业革命扩展、第二次鸦片战争结束、中外勾结镇压太平天国运动、清政府政治和权力机构变化、资本主义代议制扩展等。此外教师也可以借助时间轴,引导学生绘制中西对比的时空坐标,加强学生的时空观念。

4.明确材料主旨

理性解读材料、明确材料主旨是高考历史试题科学作答的必经思维路径,不存在任何绕开材料直奔答案的解题捷径。一轮复习中教师要帮助学生摈弃两种解题误区,一是绑架材料,把自己已有的学习认知强加给材料,使材料主旨偏离;二是固化思维,用自己做过的试题来套新题,机械复制答案。教师要教会学生跳出那些可能困扰自己解题的思维藩篱,引导学生心无旁骛地研读材料,准确获取材料信息,运用材料信息解决问题。