清代盛京内务府粮庄庄头隐匿人口案件研究

——以王超卓案为例

何倩倩

(黑龙江大学 历史文化旅游学院,黑龙江 哈尔滨 150000)

盛京内务府粮庄,是指清帝所有、分布于盛京地区、归属于盛京内三旗包衣佐领管辖下的以产粮为主的皇家庄园。有清一代,清廷在京畿、盛京、锦州等地建立了大批的不同类别的皇家庄园,这些皇庄按照生产产品的不同可分为粮庄、棉庄、盐庄、果园、打牲、牧场等。其中,粮庄的数量最多,占比最大,因此,这也就决定粮庄承担的差役更为繁杂、人事更为复杂、矛盾更为突出。以粮庄为代表,透过粮庄体系探究清代皇庄管理制度和基层额丁的生存状况,对研究清代经济发展、清代社会史具有一定的意义。

目前,国内学界对盛京内务府粮庄研究成果颇为丰硕,按照研究主题的不同具体可分为以下几类:一是把盛京粮庄的主管机构——盛京内务府作为研究对象,探究盛京内务府的发展演变、职能和人员构成等;二是研究盛京粮庄本身的发展历史;三是把清代皇庄、东北官庄或盛京皇庄整体作为研究对象,进行制度史、财政史等研究(1)上述学界研究成果包括:佟永功、关嘉禄《盛京上三旗包衣佐领述略》,《历史档案》1992年第3期;佟永功《清代盛京总管内务府设置沿革考》,《满族研究》2002年第1期;沈微《盛京内务府粮庄概述》,《满族研究》1986年第3期;陈玉峰《清朝东北粮庄的破坏和丈放》,《北方文物》1988年第1期;欧阳琳《清“羊草官甸”考——兼论嘉庆朝政府收归地权之实践》,《清史研究》2019年第2期;李小雪《顺康年间盛京上三旗包衣佐领所属粮庄群体的组织与管理》,《清史研究》2019年第2期。关嘉禄、魏鉴勋《从〈黑图档〉看康熙朝盛京皇庄的赋役制度》,《中国史研究》1984年第2期;刁书仁《论清代东北旗庄内部结构的变化》,《北华大学学报》(社会科学版)1992年第2期;关克笑《满族庄园经济探索》,《满族研究》1996年第3期;腾德永《皇庄对内务府的货币供应》,《太原师范学院学报》(社会科学版)2017年第5期;刘小萌《“三藩汉人”与东北官庄》,《民族研究》2020年第6期。。

尽管学界关于盛京内务府粮庄研究的成果颇多,但目前尚无关于盛京内务府粮庄研究的专著出版,且已有研究多集中于庄头制度、赋役制度、土地制度和性质等宏观问题,对粮庄体系的内部问题如匿丁、逃丁、基层额丁的生活状况等则鲜少涉及。仅以匿丁为例,有清一代,盛京内务府粮庄体系人口问题突出表现为两个方面:一方面,粮庄普遍由于缺丁造成生产困难、赋役压迫更重进而导致穷苦壮丁不堪压迫纷纷逃亡,形成恶性循环;而另一方面,大量滋生人口通过各种方式被庄头隐匿,从官额壮丁变成庄头的私人奴仆,呈现出由公到私的变化。基于以上分析,笔者尝试以王超卓案为线索,探析被隐匿群体的构成、隐匿动机、匿丁判罚与匿女私嫁判罚,并进一步讨论其背后更深层次的盛京粮庄经济发展、内务府司法公平性以及粮庄内的人性和道德问题。

一、王超卓隐匿人口案始末

内三旗包衣佐领是管理盛京内务府粮庄的主要官员,在盛京内务府未正式设立之前,该地所有皇室相关事务均由三旗包衣佐领管辖。三旗包衣佐领共计3人,其下“骁骑校各一员,康熙十七年设”[1]700。骁骑校之下“计有领催9名、催长3名”[2],上述群体是管理盛京内务府粮庄体系的主要官员。

在粮庄内部,粮庄的经营运行则是由庄头全权负责,“庄头除执掌差户、纳粮养马外,仍要管理额丁,赡养鳏寡孤独,看守窖粮。再,凡有诉讼之事,俱由庄头具保”[3]521。庄头的特殊地位使庄头得以拥有种种特权,并使其通过隐匿人口牟利成为可能。

“或有额丁出首,或经部查出”[3]51,是匿丁案被揭发的主要手段。其中经部查出的占比极小,在《盛京内务府粮庄档案汇编》中记载的10件隐匿人口案中,仅有1件为佐领主动查出,余下7件为他人告发(4件为名下额丁出告,3件为庄头利益相关者告发),2件为庄头主动自首。以上3种方式也是隐匿人丁案发案的主要形式。

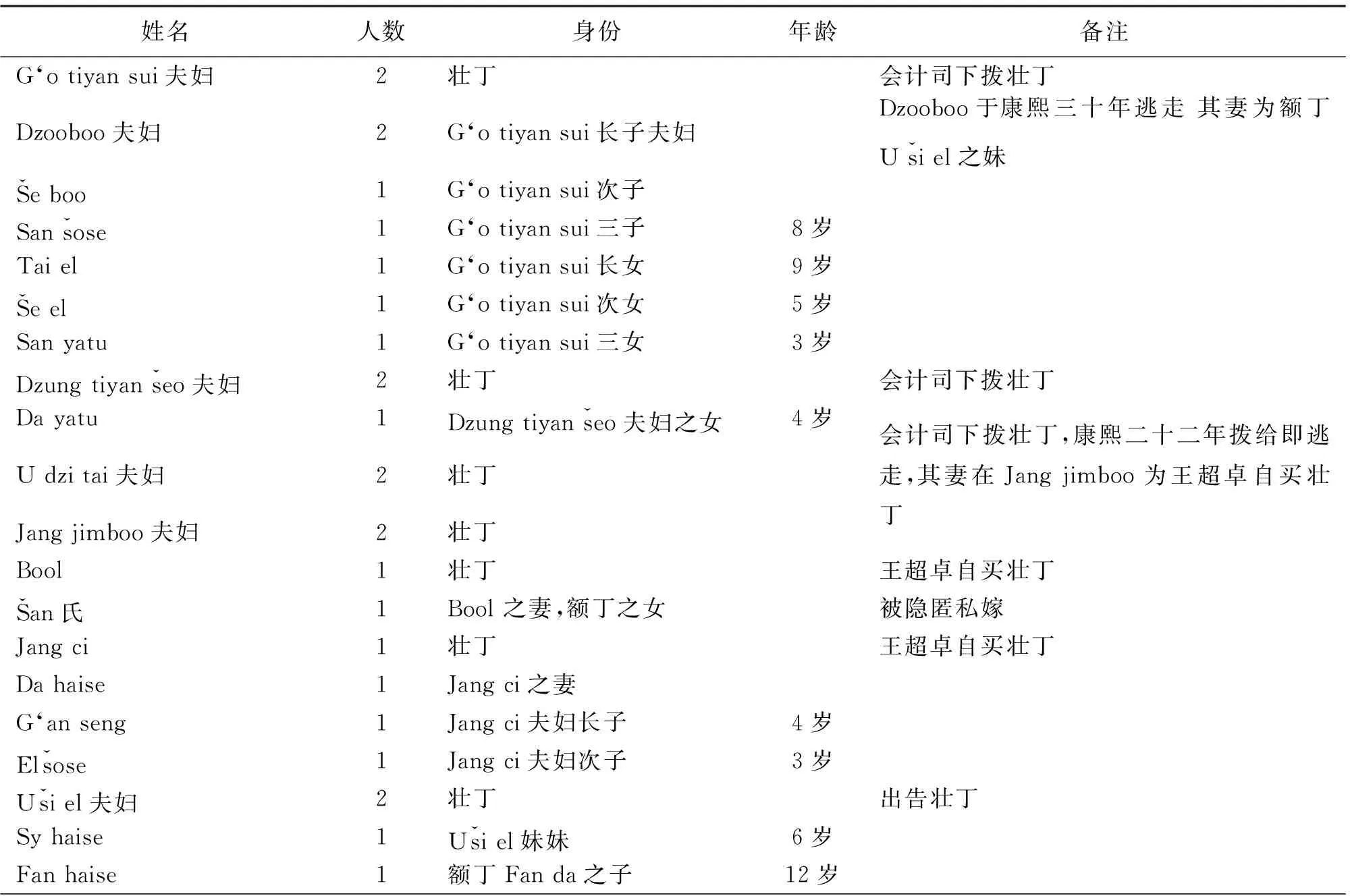

表1 庄头王超卓隐匿人口明细

续表

二、王超卓匿丁案探析

(一)被隐匿群体类型探析

盛京内务府属下粮庄具为“三年派员比丁一次”[3]441。比丁时未被发现,其名未入档册的人口即为被隐匿人口。据表1,被王超卓隐匿人口按不同来源划分如下:一是王超卓亲族,具体包括本人及其兄弟Wang san、Wang sy的子孙,共计12人;二是粮庄内被隐匿额丁夫妇及其所生子女,共计18人;三为王超卓买来的3丁及其繁衍的后代,共计8人;四为逃走之丁自行投回隐瞒不报的,共计1人。

庄头隐匿本人亲族子女,多为逃避差役。通过此等方式,庄头亲族将本应由他们承担的差役转嫁给庄内额丁。如乾隆十三年(1748 年),盛京庄头杜文福的外姓壮丁王廷贵控诉:“壮丁一千余口,祖孙数辈,外男内女,无论老幼尽为庄头服役,稍不遂意百般凌辱如同犬马”[3]534。

庄头隐匿粮庄壮丁所生子女,则是为了牟利。更有甚者,庄头会自买壮丁,并给其配妻,让其繁衍生子,此两类滋生人口俱被庄头隐匿,成为庄头私人奴仆。男子供其驱使,压榨其劳动力;女子或供其淫乐,或被庄头私嫁、私卖以获取银两。如:盛京粮庄庄头黄黑子先是强占额丁之女A ding,后又将其隐匿[3]218;庄头齐元利隐匿庄内11女,齐元利和其父在担任庄头十数年间,粮庄内有数名匿女经其手外嫁[3]249,齐元利父子从中获利;庄头苏大索银二十两嫁出额丁之女[3]285。

逃人问题是粮庄的又一典型问题。由于粮庄租赋繁重、庄头动辄打骂、度日艰难等种种原因,额丁不堪压迫纷纷外逃,屡禁不绝。仅上述王超卓一案中,就有Dzooboo、U dzi tai、Li da三名逃丁。壮丁外逃后,由庄头上报盛京内务府,后由盛京刑部计入逃人档并缉捕逃人。逃人被抓捕或自行投回后需圈销逃档结案。如本案中逃人Li da已自行投回,但庄头王超卓并未上报圈销逃档,通过此种方式,Li da由在册的官额壮丁被隐匿成为王超卓的私人奴仆。王超卓隐匿逃丁并非孤案,康熙六年(1667年)罪犯国四投身领催朱有才家中为奴被其隐匿[4]24。另一庄头苏朝保同样被控隐匿逃丁[5]108。庄头和领催作为粮庄的管理者和执法官员,知法犯法匿丁肥己,集中反映了三旗包衣佐领制度以及其下庄头管理制度的积弊。

(二)判决结果再探

王超卓的行为不是特有的个案,另有盛京内务府粮庄庄头于成明、苏大二人被查出匿丁之后同样上书情愿自备耕牛、种子,请求将查出隐匿人丁另外编设新庄。

为何庄头如此热衷奉献,甘愿自备生产资料,也要申请重新设立新庄?

其一,庄头申请编设新庄,新庄头往往是庄头本人亲属。如本案中王超卓申请设立新庄,庄头为其弟王超福;康熙五十七年(1718年)庄头苏大等人请求另外设庄,苏大举荐的新庄头是其侄子Su soju;庄头Sioi liyang bi举荐之人是其叔父之子Sioi liyang fu。诸如此类,不胜枚举。通过这种方式,庄头不仅没有损失,反而扩大了其势力范围,进而形成其势力同盟,以便从中谋取更多利益。乾隆九年(1744年)因粮庄生齿日繁,人多地少,人地矛盾日益突出,朝廷议定将盛京粮庄内善谋度日之丁放入民籍,令其自谋生路,而“唯有沈阳一处,众庄头公同立誓,不肯呈报,将有作无,捏报塞责,三旗佐领据伊等一面之词即行转详”[3]534。据此可推断,沈阳庄头之间形成了小范围的地方势力,甚至敢于暗中对抗朝廷的政策。

其二,粮庄设置于清初,历康、雍、乾三朝百余年繁衍生息,滋生丁口众多,而这些壮丁世代隶属于内三旗包衣不准脱籍,以至于粮庄中人口激增,而由于盗典官地、隐匿地亩等诸多原因,土地数量并没有大幅增加,人地矛盾尤其突出。众多壮丁无地可耕,没有收入来源,以至于“此内善于谋生者,每岁勤苦守分节俭度日,值丰收之年尚可急公赡养家口,如遇歉岁亦难免拮据;其不善于谋生者,岂惟家口蕃﹝繁﹞衍不能养赡,犹至拖欠应当之官差。况庄头一身不能约束众人,每称额丁妄行滋事,额丁又以庄头不养伊等,互相控告者甚多”[3]532。因此,为了减轻自身负担,庄头会急切地把滋生人丁分离本庄。

此外,按照规定,对庄头隐匿人丁的处置是鞭八十,隐匿人口抽出后拨给缺丁粮庄。但若庄头自首,则免除鞭刑,仅将所隐匿丁口抽出。与京畿地区庄头隐匿人丁处罚相比,对盛京庄头的惩罚几近于无。

康熙二十年(1681年),盛京内务府下属庄头于成明隐匿十六丁未入档册,唯系自首,免鞭[3]52。雍正十年(1732年)京城庄头孙琇隐匿壮丁女子,被其嫂罗氏和侄子孙国贤状告,事发后“将琇庄头革退,鞭责枷号,发与庄头为奴”[6]12。同样是隐匿人口,王超卓仅鞭八十,而于成明因为自首,免鞭,未受任何处罚。对盛京庄头苏大的处罚则是“理当革退庄头充为额丁,唯Suda系头等庄头,如将其革退,必定毁其头等庄头之产业,乞请将Suda枷号二月、鞭一百,令其赔补偷卖之粮”[3]286,按律苏大应革退庄头充为额丁,但为了维持苏大头等庄上缴的官租收入,对苏大犯案做从轻处理,甚至理应拨给他庄的人丁,最后也拨给苏大侄子掌管的粮庄。可以说,苏大个人势力并未受到任何损失,反而扩大了。王超卓同样如此。

缘何处罚京城庄头严格,而对盛京庄头量刑轻微?一是盛京粮庄常年缺丁,匿丁和逃丁问题非常严重,以康熙二十五年(1686年)《盛京包衣佐领三官保等为报各庄缺少丁妇数目并请照例补给事呈总管内务府》[3]79-84为例,该年盛京内务府粮庄共56个, 56个粮庄中缺丁粮庄51个,占比高达91%,每个粮庄缺丁1~7人不等。粮庄赋役繁重,额丁或被隐匿、或抗争逃亡,反映出粮庄农奴制经济的落后性,朝廷为了维护摇摇欲坠的粮庄体系,拉拢庄头使其尽心报效,这才从轻处理。二是如上文提到的苏大案,庄头个人工作能力比较突出,为了维持其给皇室带来的高额赋税收入,出于庄园主人即皇帝本人的利益需要,对庄头实行宽大处理。

三、王超卓匿女私嫁案探析

维持皇庄体系运行需要大量的劳动力,为了获得稳定的可持续繁衍以供宫廷驱使的人丁,盛京内务府皇庄内三旗包衣女子的婚姻被限制在范围狭小的同类皇庄中,“庄内女子于庄内婚嫁,园内女子于园内婚嫁,打牲人之女子于打牲人内婚嫁”[4]38。粮庄之女只能嫁入同类粮庄中,严禁外嫁。且婚嫁必须事先禀告本旗官员,严禁私嫁, “倘未经禀报该管官员而私行婚嫁,则将许配之人鞭八十,罢其原差充为下人,聘娶之人亦鞭八十”[4]38;而所嫁之女,“令伊等同丈夫分开,拟照定例配给粮庄、果园内末等庸懦额丁”[3]227。

除婚嫁范围的规定之外,粮庄女子还要被清代选秀制度严格束缚。内三旗包衣女子是清代宫廷宫女的重要来源,所有内三旗包衣女子在选秀落选之前,不准私自聘娶,若有藏匿应验选之女或私嫁其女,嫁娶双方相关人等均要被严厉惩处。

(一)王超卓案之判罚

王超卓是粮庄庄头,他的两个侄女被隐匿私嫁给棉庄庄头家庭:Wang san之女于康熙十九年(1680年)嫁给棉庄头Joo liyan pu, Wang sy之女则在康熙十八年(1679年)嫁于棉庄头之弟Jeo hūng de。王超卓匿女私嫁,同时触犯了藏匿应验选之女、私自嫁女且将女嫁给不应嫁之旗民3条规定,故处罚极其严苛。

按照内务府规定:“凡有匿女之事,原查验之官员、佐领、骁骑校、族长皆有罪。”[3]165此外,凡嫁娶及隐匿女子之人皆治罪。故王超卓匿女私嫁被告发后,盛京包衣佐领三官保等人立刻询问涉案相关人员,包括王超卓及其兄弟Wang san、Wang sy、女子之夫Joo liyan pu、Jeo hūng de及其兄以及“佐领、骁骑校、小领催、族长、未能查出之官员及媒人”[3]165。

王超卓嫁女在康熙十八年(1679年)前后,距案发已15年,年代相隔久远,当年负责验看诸女的两名领催均已亡故且“查此地佐领下棉、靛庄头查点庄内人丁之女时,佐领、骁骑校并不往查……康熙十九年前族长尚未编定,此等人之女彼此换给时没有族长”[3]166,上述诸人无法取得口供,仅有媒人供称“身等居住在庄内,不知条例,以为粮庄与棉庄本为一体,可以嫁出”[3]166。

(二)三类粮庄匿女私嫁案的比较

对于藏匿女子、私自嫁女及将女嫁于不应嫁之旗民的量刑标准,在不同时期,不同案件量刑标准有所不同,这3条中处罚最为严厉的是私自嫁女。若仅仅是藏匿女子而并未将女私嫁,处罚仅为将“尚未嫁出之女查明并全部计入档册”[3]247,如庄头齐元利隐匿诸女案。

在康熙四十六年(1707年)以后对内三旗包衣女子的严苛束缚略有放缓,判决标准为是否超出朝廷的婚嫁规定。康熙四十六年(1707年)庄头齐元利匿女私嫁案被判“如有已经嫁给庄内额丁者,则停止将其分开,将承办嫁娶及隐匿之人交佐领各鞭一百;如已经嫁给不应嫁之旗民人等,则须照例将其分开,配给庄内愚懦额丁,亦将承办嫁娶及隐匿之人交佐领各鞭一百”[3]247。同例还有康熙五十七年(1718年)额丁贺得福私自嫁女,因“仅私自将其女嫁给同佐领之额丁,并未将其女隐匿或嫁给不应嫁给之旗民人等, 拟停止将其分开,只将承办嫁娶之人各鞭八十”[3]284。直到雍正十二年(1734年)庄头闵六匿女案,此时定例已变成“凡私自将女嫁人者,倘已过五年,则停止将其夫妻分开,将嫁女之人鞭一百”[3]398。内三旗包衣女子的婚姻束缚略有放松,无论是否嫁与旗民人等,均不再强行将其家拆散。这种婚姻管理制度的放松,应该是经过大量包衣旗人抗争的结果。

而涉案的其他人员,两女之夫、两女之父、涉案的3名执行领催及知情不报的2名庄头,“理应按不应重例各杖八十,唯此辈之罪系在康熙四十二年三月十八日赦前,俱免罪”[3]219。在父母之命媒妁之言的清代,子女尤其是女儿对自己的婚姻没有任何话语权,他们只能服从家族长辈的安排。该案判决赦免了其他涉案人员,却偏偏没有赦免两个无辜的女子,何其讽刺。探究其根源,在于女子地位卑下及内三旗包衣家奴的财产属性,她们是作为主人的财产被处置,不具有平民的地位。

四、盛京内务府粮庄体系的本质

上文以盛京粮庄的一件匿丁案入手引出农奴制庄园经济、京城与盛京对同类匿丁案的不同量刑、内务府对弱势妇女群体严苛剥削等问题。这些问题的本质是粮庄经济利益、内务府司法公平性、道德三者之间的博弈。

(一)粮庄经济利益与司法公平之取舍

马克思主义法学理论认为法律是由统治阶级的“共同利益所决定”的“意志表现”[7],封建王朝的法律是维护占人口比重极少数的封建地主阶级的利益的。在盛京内务府粮庄体系中,作为粮庄主人的清帝,正是封建地主阶级的最大代表。在“朕即国家”的清代,皇帝的家事和国事密不可分,粮庄虽实属皇帝的私人庄园,却专设盛京内务府这一官方衙门进行管理,并为管理庄园制定了种种带有强制性质的官方律法条文。

盛京内务府这一机构本身就是为皇帝管理盛京三旗包衣而设立,由内务府制定的种种律例,其根本目的自是为了维护清帝的经济利益。基于这种出发点,内务府司法判决绝不是按照是非曲直依法判决,如何对维护粮庄体系更有利,如何能从粮庄经济发展中获得更高的地租,内务府就怎么判。

(二)粮庄经济利益对家庭伦理道德的摧残

盛京内务府粮庄丁口组成包括庄头、壮丁、妇女3个群体。妇女在粮庄中地位最为低下,她们对自己的命运没有任何选择权,只能逆来顺受。在主人的眼中,妇女不被当作人来对待,可以像猪羊一样随意配给任何壮丁。她们是内务府用来安抚无妻壮丁使其安心为皇帝创造价值的工具、是为粮庄体系源源不断生产新壮丁的工具。

盛京内务府男女比例悬殊,据赖惠敏统计,康熙九年(1670年),盛京粮庄无妻男丁82人,男女比例为139∶100;康熙二十一年(1682年)该年新编粮庄男女比例为153∶100[8]245。粮庄人口结构失调,没有适龄妇女生育下一代,整个粮庄体系无需外力摧毁就会从内部解体。为了维持农奴制经济庄园的运行,一方面,盛京内务府严厉处罚私自嫁女之人,强行抽回已嫁之女,以严苛的律法将所有粮庄女性都限制在该体系之内,严禁女性资源的外流。另一方面,庄园内所有的女性都被利用、压榨,尤其是发遣之人的家眷、逃人之妻等本身带有原罪的妇女群体。这些女子没有任何的话语权,只能听从内务府的处置。顺治十三年(1656年),被发遣至粮庄的壮丁Seke死后,其遗孀和妾室分别配给两名壮丁为妻,盛京包衣佐领安塔木称:“送至我处之孀妇、女子等既系为拨给庄丁而发遣,相应知照”[3]8,从侧面印证发遣至粮庄的女性全凭盛京佐领处置,没有任何自主权利。至于逃走壮丁的妻子更是如此。内务府为壮丁娶妇,目的在于笼络壮丁使其安心生产,壮丁逃亡,作为对其的处罚,同时为了使粮庄女性资源得到最大化的利用,逃丁之妻将被抽回重新配夫。顺治十八年(1661年)七月规定,粮庄逃丁之妻“满一年者配夫,未及一年者著待之”[4]3。

在上述提及的几类妇女中,她们任由人像猪羊一样随意匹配,至于这些妇女愿不愿意改嫁,家中父母子女如何,似乎无足轻重,更甚者将已婚已育之女强行从原家抽出配给末等壮丁,如前文所述王氏全家跪求痛哭也不能改变内府判决,强行拆散原本幸福的家庭,毫不顾及父母子女之情和夫妻恩爱之义,没有丝毫道德层面上的悲悯之情,只见为了维护统治权威和粮庄利益拟定的冰冷判词。

(三)庄头地位在内务府司法实践中的两面性

庄头是粮庄的直接管理者,是皇帝利益的代言人。在内务府的实际司法审判中,为使粮庄官租不受损失,即便壮丁受庄头百般虐待、忍无可忍出告,司法判决的天平往往也会向庄头倾斜,如雍正曾谕内务府“嗣后庄头如敢肆行凌虐者,许壮丁即行控告,所告果实,只一二人,则另拨与别处屯庄;至四五人,即将庄头革退治罪”(2)转引自赖惠敏《但问旗民:清代的法律与社会》,中华书局2020年版,第234页。。与维护粮庄经济稳定相比,一二人之冤屈无足轻重,除非庄头恶虐引发众怒,否则都是和稀泥式的处罚,这再次印证了内务府司法之敷衍。

庄头看似一手遮天,在粮庄中拥有种种特权,然而一旦庄头不能按时足额完纳官租,就立刻会被革退,更甚者全家发配打牲乌拉等苦寒之地,从风光无限的庄头变成境遇悲惨的底层壮丁。纳粮是庄头的唯一考核标准,庄头交粮数目共分为十分,“如欠不及一分者,庄头免责。欠一分,鞭五十,欠二分,鞭八十,俱令赔补。欠三分,枷号两月,鞭一百,交内务府当差”[9]387。庄头欠粮五成以下者,责令其来年赔补。“倘拖欠六至十成官差,分别枷号鞭责治罪,革去庄缺充为额丁。”[9]543雍正六年(1728年)盛京等59名庄头亏空粮食,“若于所定限内赔完,则仍留任庄头;若于限内有未完者,则革退庄头,枷号一个月、鞭一百,连同妻孥一并发遣打牲乌拉充牲丁”[3]374。至于所空庄缺,“如有情愿赔完其亏空粮食之人,待赔完后即放之为庄头”[3]374。

庄头总管一庄事务,“若非补放忠厚老成之人,非但不能承办此类事务,且将贻误官差,毁及其庄”[3]521-522。对于如此重要的职位,选拔庄头既不考核其人品道德也不考核其办事能力,唯一的选拔标准是看其是否有能力上缴足额官租,这再次印证了盛京内务府粮庄体系的首要目标是维护皇帝的经济利益。至于庄头是否会虐待欺压庄内壮丁女子,这些底层包衣的冤屈能否得到昭雪,显然无足轻重。

结 语

综上所述,盛京内务府粮庄体系本质是皇帝的农奴制庄园,皇帝的经济利益至高无上。在粮庄体系之内,无论是妇女、壮丁、庄头皆要服从皇帝的利益,人性的悲悯、道德的约束、司法的公平在这里荡然无存。甚至关于粮庄的种种律法,本身并不是出于司法公平目的,而是出于维护粮庄经济利益量身定制。至于皇帝对粮庄包衣的种种施恩、赦免和分化,也不过是拉拢人心的手段,其根本目的,是为了维护自己的经济利益。