均苯四甲酸酯衍生物小分子凝胶剂的合成研究

包 欢,丁晓光,何宇鹏,赵佳佳,于 芳

(1.辽宁石油化工大学石油化工学院,辽宁抚顺 113001;2.辽宁石油化工大学计算机与通信工程学院,辽宁抚顺 113001;3.中国石化润滑油有限公司上海研究院,上海 200080)

有机凝胶是相对分子质量小于2 000,并且在质量分数低于2%的情况下使有机溶剂凝胶化的物质,这种凝胶剂被称为凝胶因子,有机凝胶因子在有机溶剂中形成稳定的凝胶化合物,这种化合物被称为有机小分子凝胶(Low Molecular Mass Gelator,简称LMOG)[1]。有机小分子凝胶可反映力、光、pH、温度、声波等外界刺激产生灵敏的响应性[2-6]。其形成机理是在加热条件下把一定量的有机凝胶因子溶解在一定量的有机溶剂或水中,再冷却至低于溶胶-凝胶相转变温度的过程,通过多种非共价键[7-13],如氢键作用、π-π堆积作用、范德华力、配位作用、亲疏水作用等的相互作用自组装形成纤维状、线型、棒状或片状等一维结构,并进一步形成三维网络结构,通过表面张力作用使大量的溶剂凝胶化的过程。

目前,大多数小分子凝胶剂的自组装都是通过增加其分子间或分子内氢键的相互作用位点,形成多种形式的氢键,与其他作用力如π-π堆积、范德华力协同作用。不含氢键作用或是减少氢键作用位点的小分子凝胶剂鲜有报道。R.G.Weiss[14]最早发现了由胆固醇基团和蒽通过范德华力作用形成的稠环芳烃凝胶剂,光谱测量表明凝胶分子螺旋堆积,蒽基相互重叠,具有凝胶的性质。J.Reichwagen等[15]合成了四碳烯衍生物的稠环芳烃,通过π-π堆积作用以及碳链之间的范德华力作用,四碳烯衍生物分子之间能够沿着核的长轴方向聚集,扫描电镜显示该化合物具有缠结纤维的网络结构。

本研究以均苯四甲酸二酐为母核结构,设计合成了一系列长烷基链的均苯四甲酸酯衍生物,并对这类化合物在各类溶剂中的胶凝行为进行研究,通过SEM、FTIR、H1-NMR、流变学、DSC等手段研究了小分子胶凝剂在溶剂中的自组装行为,提供了网络凝胶结构可能的形成机理,验证凝胶因子发生凝胶化现象是以π-π堆积弱的非共价相互作用力为主导。因此,设计合成均苯四甲酸酯类衍生物,对研究凝胶剂组装体形成过程中的π-π堆积弱作用力有重要意义。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

均苯四甲酸二酐、三乙胺、二氯甲烷(分析纯),Innochem公司;正十二醇(分析纯),Alfa(中国)化学有限公司;正癸烷、正十二烷、正十四烷、正十六烷、甲苯、氯化钠、环己烷、液体石蜡、无水硫酸钠、盐酸(分析纯),国药集团化学试剂有限公司。无水反应所用的试剂均为实验室重蒸收集得到。实验使用的薄层层析硅胶板为烟台德行生物科技有限公司生产的GF-254硅胶板和安徽良臣硅源材料有限公司生产的GF-254硅胶板,使用的柱层层析硅胶为青岛海洋化工有限公司生产的柱层析硅胶(200~300目)。

实验所用设备有旋转蒸发仪、循环水真空泵、恒温加热磁力搅拌器、真空干燥箱。

实验监测的主要手段为TLC。TLC所用的薄层层析硅胶板为铝硅胶板,显色途径主要为紫外灯照射,必要时会用高锰酸钾(加热)和磷钼酸(加热)显色。柱层析和重结晶为实验分离和纯化的主要手段。柱层析硅胶一般为200~300目进行分离。

实验中核磁谱图是由Bruker AV400和Bruker AV800测试得到。核磁一般采用氘代DMSO作为溶剂(氢谱氘代DMSO的化学位移为2.50)。使用的傅里叶红外光谱仪为美国Perkin-Elmer公司Spectrum GX型。测样所用场发射扫描电镜为日本Hitachi公司SU-8010型。示差扫描量热仪为美国TA公司DSC-TGA型。流变仪为美国TA公司DHR DHR-2型。

1.2 实验方法

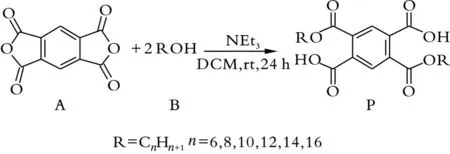

化合物P的合成步骤(见图1):取均苯四甲酸二酐原料2.18 g(10 mmol)投入到100 mL圆底烧瓶中,加入三乙胺1.39 mL(10 mmol)、正十二醇4.10 g(22 mmol)以及干燥的二氯甲烷溶剂,搅拌至均苯四甲酸二酐完全溶解;反应12 h,TCL板检测原料反应完毕后用2 mol/L的HCl调节p H在2~4;萃取抽滤,将滤液旋蒸干燥后,使用水/丙酮溶液将反应得到的粗产品进行重结晶;将重结晶得到的产物用水洗3次,收集上层抽滤的滤饼,真空干燥后得到白色固体粉末产物1.86 g,其产率为31.5%。

图1 均苯四甲酸酯衍生物凝胶因子的合成Fig.1 Synthesis of gel factor of pyromellitic acid ester derivative

1.3 凝胶性能测试

制备了6种不同碳链长度的凝胶剂P,碳链长度Cp分别为6、8、10、12、14、16,将对应凝胶剂分别表示为P6、P8、P10、P12、P14、P16。在试管中分别加入上述凝胶剂20.00 mg、有机溶剂1.00 mL,测试其凝胶能力。凝胶能力的测试方法:将一定量的有机凝胶因子加入到试管中,在加热条件下溶解在有机溶剂中,静置并冷却至低于凝胶-溶胶相转变温度,将试管倒置,目测没有液体倒流则视为其凝胶因子具有凝胶性[16]。

2 结果与讨论

2.1 最低凝胶浓度(MGC)测定

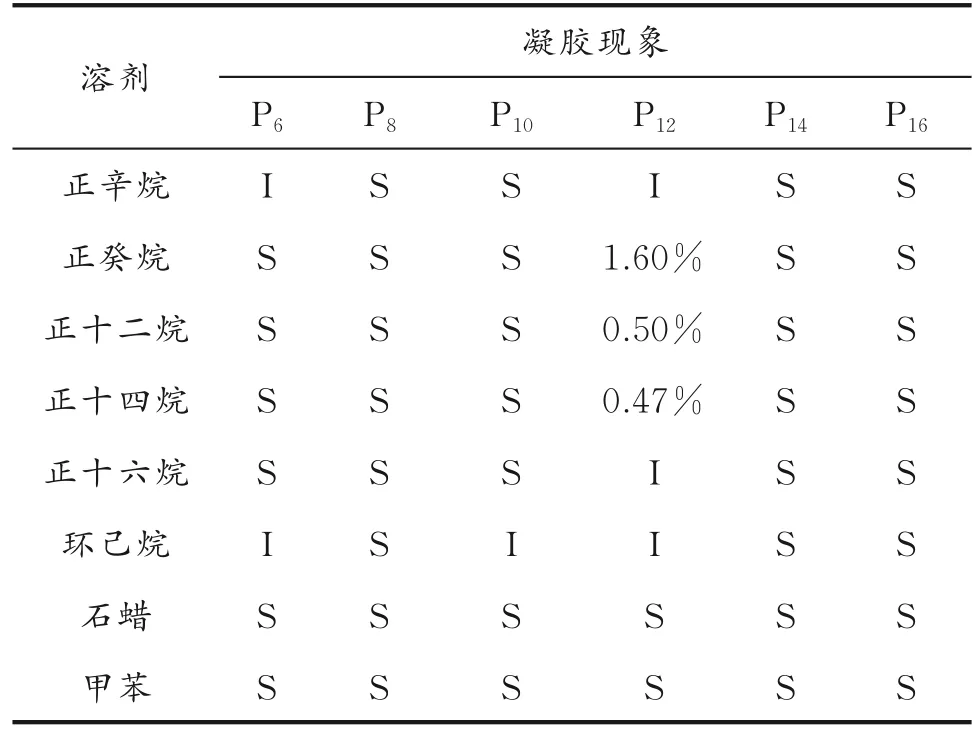

表1列出了凝胶剂P在有机溶剂中的凝胶现象,发现凝胶剂P6、P10、P14、P16不能形成凝胶,而凝胶剂P12可以选择性地在正癸烷、正十二烷、正十四烷中形成凝胶。P12凝胶剂的照片如图2所示。

图2 P12凝胶剂的照片Fig.2 Images of P12 gels

表1 凝胶剂P在有机溶剂中的凝胶现象Table 1 Gelation of gelling agent P in organic solvents

2.2 凝胶分子的聚集态

根据上述分析,选择能够室温凝胶的P12/正十二烷凝胶体系作为研究对象,深入研究其胶凝行为及其成胶机理。利用场发射扫描电镜(SEM)[17]观察P12/正十二烷凝胶体系干凝胶的微观形貌,结果见图3。

图3 化合物P12/正十二烷干凝胶的SEM照片Fig.3 SEM image of compound P12/dodecane xerogel

由图3可以看出,凝胶剂能够聚集形成较细的纳米纤维,继而聚集形成相互缠绕的三维网络结构,少量的胶凝剂通过形成三维网络来固定大量溶剂分子的体积流量,从而溶剂被禁锢在三维网络结构的空隙之中不能自由移动,发生凝胶化现象。

2.3 凝胶的流变学性能

缓慢改变应力振幅的大小(0.01%~100.00%),利用流变仪[18]测定均苯四甲酸酯类凝胶剂的力学性能,获得了凝胶的线性黏弹性,结果见图4。

图4 P12凝胶剂的流变测试Fig.4 Rheological test of P12 gels

由图4(a)可见,在P12正癸烷中,当应变振幅为0.01%时,储能模量G′为297 180.0 Pa,损耗模量G″为28 667.1 Pa,储能模量G′大于损耗模量G″且高一个数量级,说明该凝胶体系是弹性体,呈现出典型的类固体流变学行为;随着应变振幅的增加,储能模量G′和损耗模量G″的线性区域逐渐靠近并缓慢下降,当应变振幅为3.32%时,储能模量G′和损耗模量G″相交,继续增加应变振幅,损耗模量G″大于储能模量G′并同时急剧下降,此时凝胶被破坏,主要表现为纤维网络的破坏,溶剂呈现液体性质。由图4(b)可见,在进行频率扫描时G′大于G″,进一步证明凝胶具有明显的弹性特征;P12/正十二烷和P12/正十四烷的凝胶体系与P12/正癸烷类似,不同的是,储能模量G′和损耗模量G″交点有所区别,此交点说明凝胶能承受的最大应力,P12/正十二烷为2.45%,P12/正十四烷为1.46%。另外,由图4(a)也可以看出,P12/正癸烷、P12/正十二烷和P12/正十四烷的储能模量G′和损耗模量G″交点对应的应变振幅依次减小,说明此类有机凝胶的机械性能也依次减小。

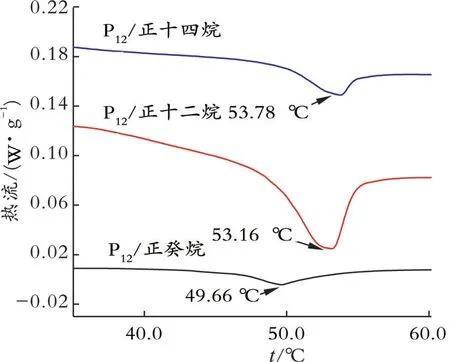

2.4 凝胶-溶胶转变温度的测定

凝胶-溶胶转变温度(Tg-s)反映凝胶的热稳定性,利用差示扫描量热法(DSC)对凝胶进行Tg-s测定,结果见图5。由图5可以看出,在升温过程中出现吸热峰,凝胶开始融化,此时的温度为Tg-s。Tg-s与衍生物中烷基链的长度有关,P12/正癸烷、P12/正十二烷、P12/正十四烷的Tg-s依次升高,分别为49.66、53.16、53.78℃,引起这种变化趋势可归因于当尾链较短时,范德华力随着尾链增长而增强,故Tg-s升高,说明热稳定性增强。

图5 P12凝胶剂的DSC吸热峰谱图Fig.5 DSC endothermic peaks of P12 gels

2.5 傅里叶红外光谱(FTIR)

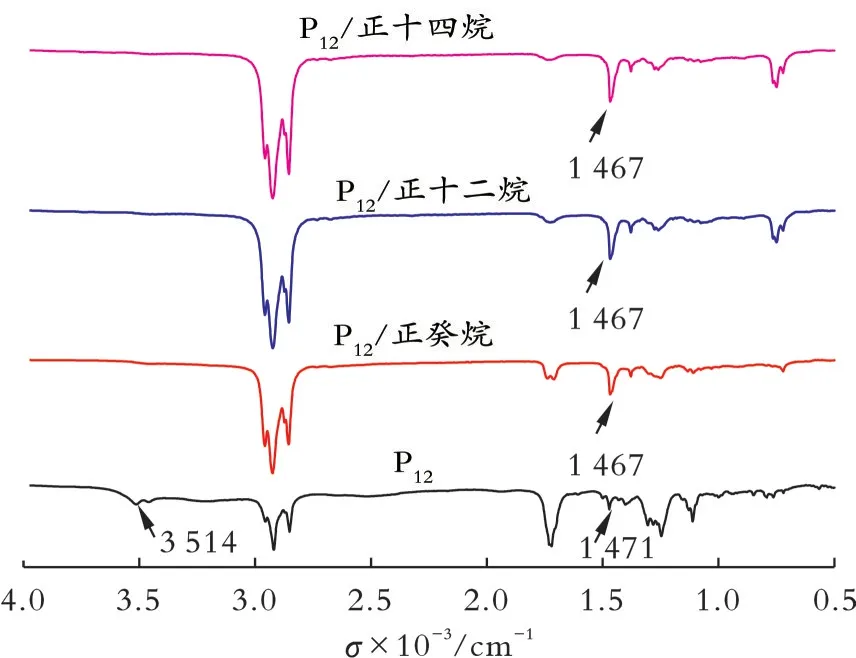

利用FTIR对P12凝胶剂干凝胶样品进行测试,结果见图6。

图6 凝胶剂P12干凝胶的红外光谱Fig.6 FTIR of gelling agent P12

由图6可见,1 471 cm−1处为凝胶剂P12的苯环骨架上的不饱和=C−H的伸缩振动峰,因苯环具有刚性,不能产生旋转构象,所以芳烃的红外吸收峰都是尖锐的针状谱带,而分别加入正癸烷、正十二烷、正十四烷溶剂的干凝胶体系的苯环骨架的不饱和=C−H的伸缩振动峰则红移到了1 467 cm−1,其原因是P12凝胶体系的生成导致苯环上电子云密度降低,在红外光谱中显示发生了红移现象;在3 514 cm−1处为P12分子羧酸中O−H的伸缩振动峰,而在正癸烷、正十二烷、正十四烷溶剂的干凝胶体系中没有明显峰值,这可能是受溶剂影响。此外,因P12凝胶体系没有生成氢键,C=O位置没有发现红移现象,表明在该凝胶剂中引入π-π堆积的弱相互作用力可以生成凝胶,π-π堆积的弱相互作用力是小分子凝胶自组装形成的主要驱动力之一。

2.6 核磁共振(NMR)

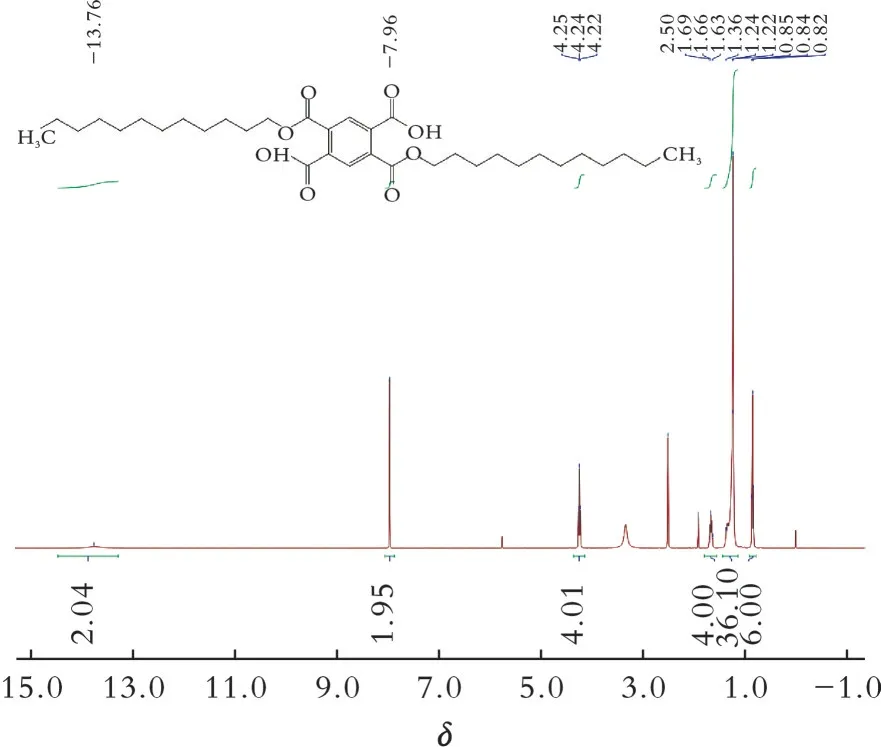

1H-NMR[19-20]技术可以为氢键作用和苯环的π-π堆积作用提供有效证据,利用1H-NMR技术能够进一步研究凝胶网络结构的形成机理及溶液中胶凝剂分子的聚集行为。选用胶凝剂的良溶剂氘代二甲基亚砜作为溶剂,核磁氢谱特征峰见图7。

图7 凝胶剂P12的核磁氢谱Fig.7 1H-NMR spectrum of P12 gels

由图7所示,化学位移13.76处为单峰,2H,这组峰是两个羟基位上氢的信号;化学位移7.96处为单峰,2H,这组峰是苯环上2个氢的信号;化学位移4.15~4.30处是三重峰,4H,这组峰是两个酯基所连碳原子上的2个氢的信号;化学位移1.57~1.74处为五重峰,4H,这组峰是与2个酯基隔位相连碳原子上的2个氢的信号;化学位移1.13~1.42处为多重峰,36H,这组信号为与2个端位烷基链相邻的9个碳原子上2个氢的信号;化学位移0.78~0.88处为五重峰,6H,这组峰是2个端位烷基链CH3上的3个氢的信号。以上结果表明成功地合成了化合物。

3 结 论

以均苯四甲酸二酐和不同链长烷基醇为原料,合成了一系列均苯四甲酸酯衍生物,研究了P12在不同溶剂中的凝胶性能。FTIR和1H-NMR测试结果表明,该凝胶剂在没有氢键的作用下只引入π-π堆积相互作用力就可以生成凝胶;SEM表明有机凝胶微观形貌为纤维状聚集体;DSC表明凝胶-溶胶转变温度随着尾链长度的增长而升高,范德华力和热稳定性随着尾链长度的增长而增强;流变学研究说明该凝胶体系是弹性体,呈现出典型的类固体流变学行为。以上结果表明,π-π堆积相互作用力和长烷基链之间的范德华力作用促使了凝胶的形成。