何焯书学两面观的具体表现

曹凡

内容提要:清代校雠家、书法家何焯(1661—1722)传世著作较多,其《义门题跋》《义门先生集》中均存有他对书法的见解与诠释。何焯书学思想虽主要倾向于“书宗魏晋、崇古尚韵”,但随着清初“碑学”的发展,其后期也出现了碑学倾向。本文试图通过对何焯的书学论著进行梳理,探讨其书法品评方面的言论,把握何焯的书法品评态度及其审美标准,从而对他书学思想两面观的具体表现有所了解。

关键词:何焯;书学;两面观

在中国书法史长河中,涌现出众多杰出的书法名家,他们博采众长,积极从传统中汲取营养,创作了许多流传至今的经典作品,被后世学书者当作典范。他们在书法品评等理论方面,同样为后世提供了诸多借鉴。但对同一书家及作品,因持评者立足点不同,往往会有不同的观点。中国书法史上对清代校雠家、书法家何焯(1661—1722)的品评就是如此,帖学者评其尚晋之古韵,碑学者评其具“廉锷风神”。

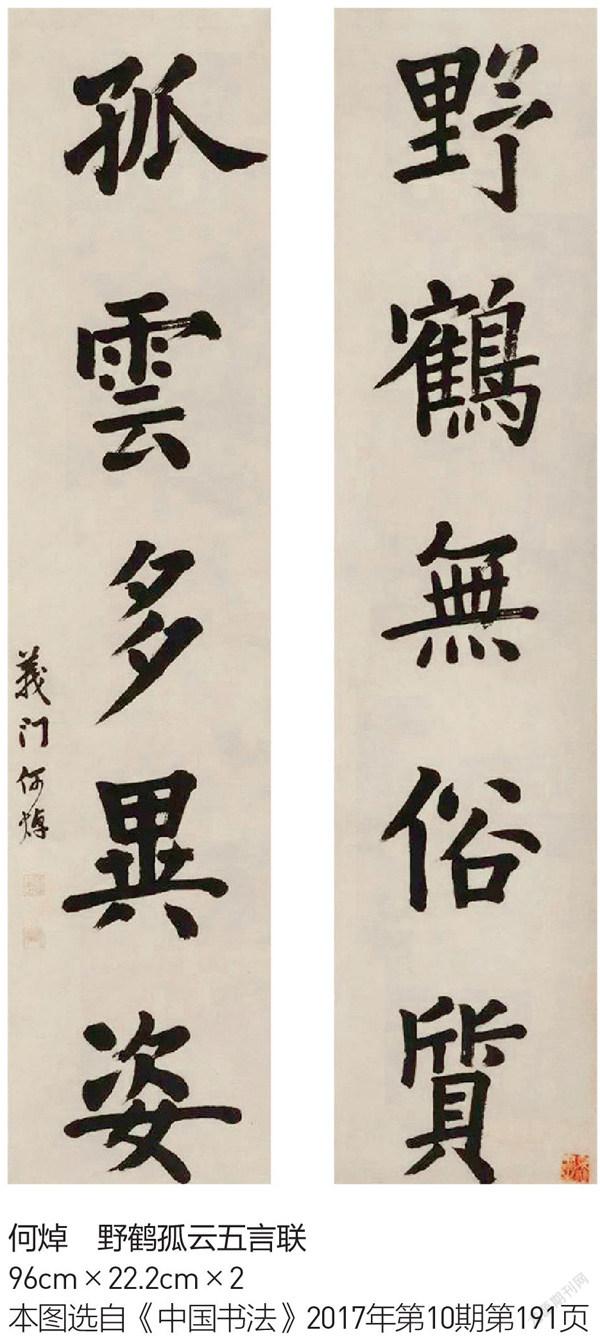

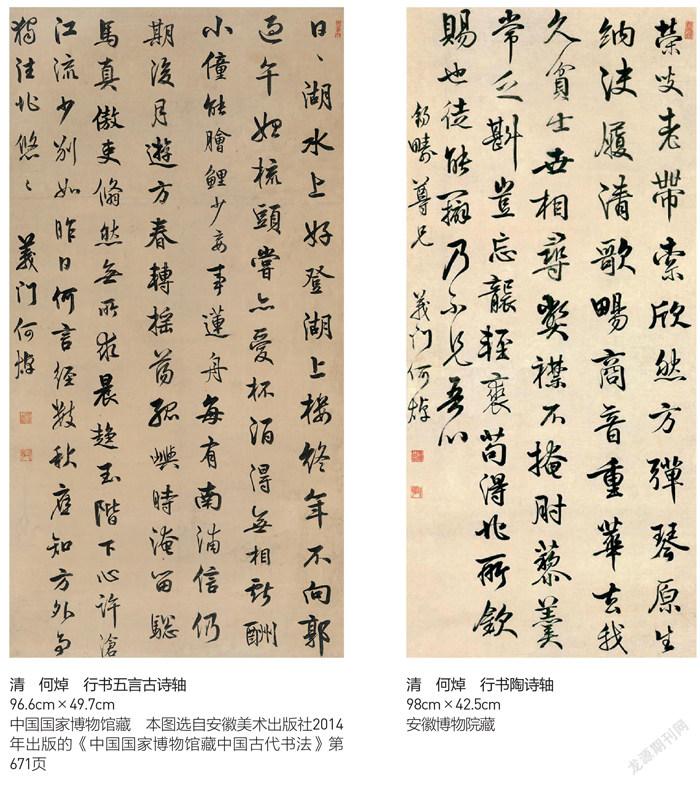

何焯,字润千,早年因丧母而改字为屺瞻,晚号茶仙,别署无勇、义门、香案小史,江苏长洲(今苏州)人。何焯生活轨迹大多遗留在康熙年间,是康熙年间有名气的书家之一,与笪重光、姜宸英、汪士并称“康熙四大家”。何焯喜临摹晋、唐法帖,所作真、行书,并入能品。

一、书宗魏晋、崇古尚韵

上有所行,下必效之。由于唐太宗对王羲之书法的偏好,朝野上下无不钦慕于王书。太宗即位后,独尊羲之书法,确立王书大统地位,即“书宗魏晋”。这一思想在中国书法史上有着重要的影响,魏晋书法也因此而为后世所推崇。

何焯受到董氏复古书学思想与其师邱三近的影响,在书学上追求“晋韵”。在学书时,他喜临晋唐法帖,对魏晋风度心生向往。其在作品《李白五言诗》中写道:“自恨俗笔,无晋人韵。”此诗句体现出他在书法学习实践中对魏晋书风的倾慕,且这一书学思想贯穿其一生。

何焯在《义门题跋》中对历代书家的评骘,始终秉持书宗魏晋之思想。何焯跋《旧本颜鲁公多宝塔碑》曰:“鲁公用笔最与晋近,结字别耳。此碑能专精学之,得其神,便足以为二王继。”[1]222何焯之所以于唐代众多书家中推崇颜真卿,即是因为颜氏笔法合于右军父子,实为对晋韵的追崇。

与何焯有相同观点的书家不在少数,如黄庭坚在《山谷题跋》中称:“颜鲁公书虽自成一家,然曲折求之,皆合右军父子笔法。”[2]董其昌跋《争坐位帖》:“唐时欧、虞、褚、薛诸家,虽刻画二王,不无拘于法度。惟鲁公天真烂漫,姿态横出,深得右军灵和之致,故为宋一代书学渊源。”[3]

与此形成对比的是,何焯《昆陵唐氏宋拓十三行跋》曰:

余窃谓晋、梁相去差近,《洛神》亦自有右军所书,殆未可知。今所存《十三行》则姿态翩跹,兴会豪举,故与大王不类,未容便议褚、柳鉴裁之失也。此本虽无笔不收,亦已露无余,多带颜法,遂开苏、黄风气。[1]224

可看出何焯对宋代书家的品评则颇具微词,原因在于其认为宋人書“与大王不类”。

另《张旭肚痛帖跋》亦曰:

《肚痛帖》笔势固豪颇,亦失之流宕,去晋人便自邈然,疑苏才翁兄弟所为,未必真伯高也。然书学不到黄长睿,骤有异同,鲜不贻诮于蚍蜉撼大树矣。姑献疑焉,待明者决定可乎![1]224

观张旭《肚痛帖》墨迹,何焯怀疑其为伪作,理由就是从用笔判断,此帖与晋人相去甚远。由此可看出,有无晋人笔意已成为何焯品评书家作品优劣的首要标准,何焯崇尚魏晋之风由此可见一斑。

何焯欲维护书法正统,是否取法古人、有无古韵也是其对书家作品评判的另一标准。何焯《汉夏承碑跋》曰:“观其用笔淳古,使人追想东京文物之美,实与三代同风。”[1]218其向往汉隶之淳古,上溯至夏、商、周三代之变,乃其崇古风气之另一端。

在何焯的早期品评中,常常以承有古韵、直追晋唐品评元明一些书家,跋《董思翁摹争坐位帖》中曰:

思翁行押尤得力《争坐位帖》,故用笔圆劲,视元人几欲超乘而上。此跋其加意所书,精采溢发,直与鲁公相质于千载之上,不惟来学可资为津逮也。[1]226

何焯赞誉董其昌用笔圆润,远超元人,直追鲁公,高古可赏。再如何焯对祝允明的品评,同样赞誉有加,《祝京兆书跋》曰:

自明初景泰间,书体皆沿元人遗风,而用笔乃劲拔,筋骨足备。成弘以后,推排吴兴,稍欲上追魏晋六朝,自立一家之则,其筋骨则非前任比矣。然朴雅安重甚得古貌,如此数纸岂亦近时佻薄所能窥仰耶?[1]226

何焯认为祝允明沿袭元人风貌,用笔劲拔,筋骨足备,亦可追溯魏晋,又“朴雅安重甚得古貌”,所以非常推崇。《祝京兆书述跋》曰“用笔浑厚圆足,中廉锷森然,非枝山先生绝无此书”,更是对祝允明用笔称赞不绝。

除此之外,孙承泽《庚子销夏记》卷一《鲜于伯机书杜诗》曰:“元人书,吴兴、渔洋而外无可存者。”[4]其认为元人书,除赵孟与鲜于枢之外,再无他人。但何焯在校文中辩称:“虞伯生(虞集)朴雅。袁清容(袁桷)学米,时近晋韵。张伯雨(张雨)出入李括州(李邕)、张从申间,古法甚高。揭曼硕(揭奚斯)草书亦近晋,小楷复工。非二公所能掩也。”[5]何焯认为,元代书家之中,虞集朴雅;袁桷学米,犹有晋韵;张雨学习李邕、张从申二家,而得古意;揭奚斯草书也有晋人风采。所以这些书家也是何焯所欣赏的,不能被赵孟、鲜于枢掩盖。因此何焯对元明书家品评,不以时人所论而改辙,始终以是否继学古人、有无“晋韵”为评判标准。

二、崇“北碑”之美

清初学者在治学上采取“博古通今”的务实之法。由于这种“实事求是”的治学氛围、访碑热潮大盛于“正经考史”的历史环境中,何焯等在内的大批书家看到了明人所未见的碑版刻石。正是眼界的拓展、北朝碑刻影响,使得何焯的书学思想发生了一定转变。

何焯晚年推崇北朝碑版书法,在他的《义门题跋》《义门先生集》中收录了其不少题跋,其中涉及对书家、作品、碑版的品评,从中可以窥觑何焯“崇碑”书学思想之另一面。

《北魏营州刺史崔敬邕墓志跋》明显反映出何焯对北碑的接纳态度:

入目初似丑拙,然不衫不履,意象开阔。唐人终莫能及,未可概以北体少之也。六朝长处,在落落自得,不为法度拘局。欧、虞既出,始有一定之绳尺,而古韵微矣。宋人欲矫之,然所师承着皆不越唐,恣睢自便,亦岂复能近古乎?[1]219

他认识并肯定了北朝碑刻一些审美上的意味,虽看似“丑拙”但不为法度所困,落落自得,古韵足,具有“意象开阔”之美。

同时,何焯认为北朝书体具有“廉锷风神”之美。“廉锷”是他所提倡的北朝碑版书法的审美标准,所指为碑版拓片字迹清晰,笔力浑厚,且整练方折。他对书法的品评,也喜欢使用“廉锷”一词,《杂论》曰:

安溪先生视学时,保定王先家废苑东,每夜发光,启土数尺,即《武功寺田公德政碑》也。廉锷丰神与宋本无异。先生即命植保府学。[1]246

何焯认为此《武功寺田公德政碑》拓本是宋拓珍品,并用“廉锷丰神”赞誉之。反之,如果拓片字迹不清晰,笔画不具备方折、利落的北朝古法,不能如董其昌所言“字画如刀截”并体现“廉锷”之美的,则以“风神”不足论之。跋《旧本圣教序》曰:

此碑未断之本已不多得,特拓手非良工,且偶不得佳墨,遂稍減风神,不能如董宗伯所云“字画如刀截”者尔。[1]220

除此之外,何焯在品评墨迹书法时,也运用此品评标准。其早年曾评祝允明曰:“京兆书血脉往往不贯,又故为奇诡,流宕无法,书之魔也。”[6]其认为祝允明笔画气息难以连贯,失笔散乱,缺乏法度。但其晚年受北朝碑刻的影响,随即改变以往的观点,极为肯定祝允明书法,但还是用“廉锷”一词作评:

用笔浑厚圆足,中廉锷森然,非枝山先生决无此书,功腕力,惜所值纸涩而毫又弱,如策驽骀上峻坂,意所欲至,蹇蹶弗前,稍减色耳。[1]225

其认为祝枝山用笔“浑厚圆足”,称赞其“廉锷森然”,其书写讲求腕力,笔画力足,即使纸张粗涩、笔毫软弱,仍能见骨力,而这些正是源于其用笔之劲拔。

综上所述,何焯于康熙时期,较早对北朝碑刻书法价值产生认同,且认识到了“北碑”之美,于“北碑”之中发现了不同于传统帖学的审美特征,而这些审美特征正是当时董氏书风下所不具备的,开清代“北碑”审美新风尚,表现出其书学思想中的碑学倾向。

三、小结

笔者所论述的何焯关于评论书法的一些观点,只是何焯书学理论中诸多观点的一小部分。明末清初学风的转变,金石碑刻的大量出土,金石学兴起,众多的书家、学者将目光转向碑刻书法的研究上,不再局限于传统帖学。何焯被尊为康熙“帖学四家”之一,有着“书宗魏晋、崇古尚韵”的书学思想。他在《义门先生集》中提出的有关书学、碑学思想的观点,既反映出他书学上对“尚古”传统审美的执守,也反映出他书学思想的开放性和进步性。这对于清代碑学发展和书法审美的多元化有着积极的促进作用。

参考文献

[1]何焯.义门先生集[G]//《清代诗文集汇编》编纂委员会.清代诗文集汇编:第207册.上海:上海古籍出版社,2010:222.

[2]王中焰.黄庭坚书论[M].杜玉印,注评.南京:江苏美术出版社,2009:167.

[3]董其昌.画禅室随笔[M].屠友祥,校注.上海:上海远东出版社,1999:62-63.

[4]孙承泽.庚子销夏记[M].上海:上海古籍出版社,2011:33.

[5]孙承泽.庚子销夏记[M].白云波,古玉清,点校.杭州:浙江人民美术出版社,2012:226.

[6]王应奎.柳南随笔续笔[M].王彬,严英俊,点校.北京:中华书局,1983:141.

约稿、责编:金前文、史春霖