住房价格预期对家庭消费结构的影响

——基于2015、2017两期CHFS数据的实证

王石宇 高炳华

(1.华中师范大学数学与统计学院;2.华中师范大学经济与工商管理学院 湖北武汉 430079)

引言

近年来,随着我国房地产市场的迅猛发展,商品住房价格也随之水涨船高,尤其是在一、二线中心城市,住房价格的增速持续走高,以致部分地区出现了房价收入比、租售价格比严重失衡的现象。截至2020年11月,我国50个重点城市的平均城市租售比已达到1:611,远超过国际标准的1:300-1:200区间,其中福州、厦门、三亚、苏州、青岛、深圳等多个城市房价租售比达到1:700以外。过高的房价不仅给当代年轻人的家庭消费带来了巨大压力,而且刺激了社会住房价格预期的持续上涨。在这种刺激下,许多城市出现了普通家庭宁愿掏空“六个钱包”、强行缩减其他消费预算也要购置住房的社会现象,在这种“越买越涨”的循环下,大量城市家庭尤其是住房刚需家庭对家庭消费结构的调整已经越来越提前,甚至在社会住房价格预期有上涨趋势时,在家庭层面已经出现了消费结构的明显变化和偏移,而这一现象不论是对于普通居民的家庭生活质量还是社会消费的导向都会产生不好的影响。

文献评述

以往学者的研究中对于房价和家庭部门经济相关的研究主要集中在考察不同微观个体、家庭的经济行为与住房价格之间的关联。其中一些主要研究包括家庭购房意愿、家庭消费、家庭债务与金融风险、家庭婚育情况等与房价的关联影响。在房价对家庭消费的研究中,也以讨论“财富效应”和“挤出效应”为主,如牛虎(2020)研究了我国住房价格波动对家庭消费的“挤出效应”,并得出我国总体上房价上涨的波动会对家庭消费产生“挤出效应”,且这种效应对中部地区会更强烈;赵继平(2020)研究发现,我国的房价上涨在2010-2017年对城镇居民的正向促进大于挤出效应,但2017年后却是挤出效应明显大于财富效应;蔡祖顺等(2020)利用中国家庭金融追踪调查(CHFS)数据研究表明,住房资产价值的减少会促进居民家庭消费,具有明显的挤出效应,但不存在财富效应,而当政策宽松时,挤出效应会更加明显;周利和易行健(2020)利用我国家庭追踪调查数据(CFPF),研究了房价对家庭债务以及家庭消费的影响,其中房价持续上涨促进了有房家庭的消费,抑制了无房家庭的消费,但由于贷款价值比对家庭消费的影响存在明显的门槛效应,当达到一定数值时,房价上涨对城市所有类别家庭的消费将由促进转化为抑制;邱成峰(2019)则通过构建房价痛苦指数,探究了城镇家庭房价消费效应减少甚至为负的主要原因。

在住房价格预期的研究中,关于微观家庭层面的研究也主要集中于预期对家庭的经济行为,或者风险资产配置的影响。李冠华、徐佳(2021)利用中国家庭金融调查数据做了实证分析,得出预期收益的增加不仅能显著提高家庭使用杠杆购房的概率,而且能显著提升家庭房贷杠杆率水平,并且得出对中等收入家庭、东部地区家庭的房贷杠杆率更为显著的结论;徐淑一(2021)通过构建多期动态最优化理论模型,从替代效应和流动性约束效应的角度,分析房价预期对居民家庭风险金融资产配置的影响,以中国家庭金融调查数据进行实证分析发现,房价预期上涨与家庭风险金融资产配置呈现显著的负相关关系,这种影响主要是通过替代效应实现的,且随着房价预期上涨幅度的增大,替代效应的负向作用越强烈。

但实际上,在很多有购房打算的家庭中,从对住房价格产生预期开始,家庭消费尤其是非住房消费的结构性变化已经潜移默化地发生了,他们通过对其他类型消费支出的控制、挤出,来预留出家庭财富中用来住房消费的资金空间,这一现象在近几年表现得越来越明显,而且会更加延长对家庭非住房类消费的抑制时间,进而导致社会其他实体消费的萎缩和房地产市场过量吸纳社会资金的不良后果,而这在现有的研究中却鲜有涉及。

因此,本文从住房价格预期的视角出发,借助2015、2017两期中国家庭金融追踪调查(CHFS)数据,实证研究了住房价格预期对家庭不同类型消费的结构性影响,并通过分位数模型进一步探究了住房价格预期对家庭消费结构的影响在不同消费能力的家庭中的不同体现。

住房价格预期对家庭消费的影响机制

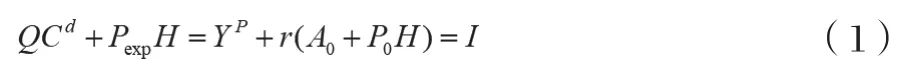

本文借鉴李春风等(2014)研究房价对我国城镇居民消费挤出效应的研究思路,借助家庭消费的预算约束线,推导出住房价格预期对家庭消费的影响机制。基于住房价格预期下的预算线约束为(1):

其中,C为非住房类消费品的消费总量,Q代表其价格水平,P表示当期家庭的住房价格预期,H为当期购房家庭预计住房消费数量,此处以打算购房面积表示,Y表示持久性收入,r表示实际利率,A表示家庭初始的其他资产财富总和,PH代表家庭初始房产资产总值,其中P为当前市场住房交易均价。

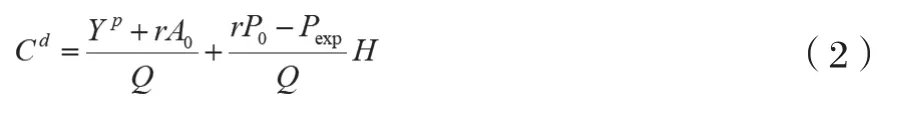

由式(1)可推导出,预期购房家庭中一般非住房类消费C与购房消费打算H之间的函数关系式为:

式(2)两边同时对H求导得到:

住房价格预期对家庭消费结构影响的实证

(一)数据来源与变量选取

本文使用的数据来源于西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心展开的2015与2017两年期的调研。通过采取分层、三阶段与规模度量成比例的抽样设计获取目标样本,并结合实地走访和电话回访的方式对个体案例数据进行确认,以确保数据获取的科学客观性。2015年CHFS数据调查样本覆盖了我国29个省(自治区、直辖市),累计37289个有效家庭样本,其中,追踪样本为21775户,新增调研对象为15514户;到了2017年该数据样本规模已经扩大到40011户,有效追踪样本为19007户。结合本文所取变量在调研数据中存在缺失情况,例如尤其是“您预计会买多大平米的房子?”以及“您计划购买总价为多少钱的房子?”等问题回答的缺失,本文最终筛选出6978个家庭样本,并取其户主信息作为本文实证研究的样本数据,具体变量选取以及量化过程如表1所示。

表1 变量选取

本文中主要被解释变量为除开家庭住房购买支出以外的其他支出,划分为三种大类:第一类为基础性消费,其中包含了被调研家庭的饮食消费、日用消费、交通消费、通信消费以及住房租金消费等;第二大类为升级性消费,其中包含了旅游消费、健身消费、境外消费及各类网购代购消费等;第三类消费为医疗性消费。主要解释变量“住房价格预期”hp_exp为0,1变量。首先,通过CHFS中国家庭金融调查2015、2017两年期的微观数据,获取到“您预计会买多大平米的房子?”以及“您计划购买总价为多少钱的房子?”两个问题的答案数据,计算得到该家庭打算购买的住房每平米单价数额,以此作为该家庭的购房预期价格(两年的数据调查中,2017年的问卷是直接赋值,可以直接计算;2015年的问卷是总面积区间和总价格区间的选项,在数据处理时选取了每个选项的中位数予以代替)。其次,从国家统计局官网上查出该家庭所处省份在当年的住房销售额与销售面积,计算得出该省住房销售价格均价,以此价格与家庭购房预期价格做对比,若家庭购房预期价格高于销售价格,则说明该家庭对住房价格持有增长预期,则将该家庭的住房价格预期hp_exp赋值为1;若家庭购房预期价格低于销售价格,则说明该家庭对住房价格持有下跌预期,则将该家庭的住房价格预期hp_exp赋值为0。

其他的控制变量主要分为两类:一类为户主控制变量,其中包括户主受教育程度、性别、户主年龄、户主户口类别、户主婚姻状况、户主健康状况;另一类为家庭控制变量,其中包括家庭总收入、家庭总资产以及家庭总消费。以上控制变量均由CHFS微观调查数据直接选取或整理得到,此外还在模型中设置地区控制变量pro,尽管该样本采用2015与2017两年期的数据,但经整理后,主要解释变量hp_exp的追踪成功案例并不多,因此该样本可视为在2015-2017年中一个大的混合截面样本,可以不设置时间控制变量。

(二)基准模型回归

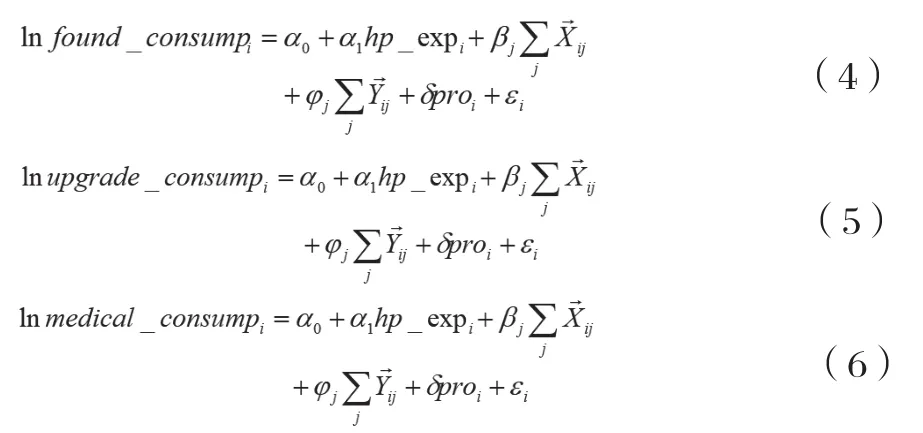

以上文中的三类消费为被解释变量,构建如下对数线性计量模型:

分别对模型(4)、(5)、(6)进行混合截面OLS回归,得到如表2所示基准模型回归结果。

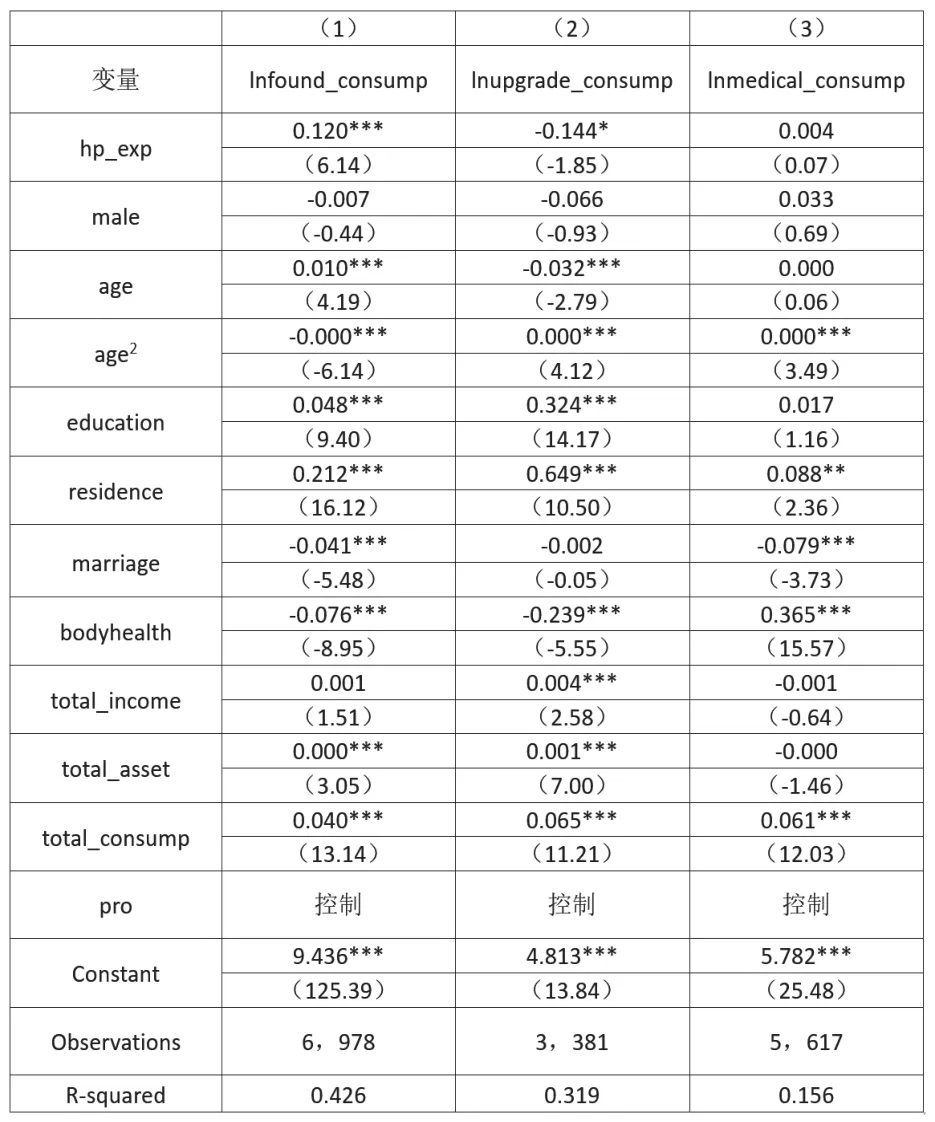

表2 基准模型回归结果

通过对全样本混合截面数据的普通OLS回归,可以得到家庭的住房价格预期对于三种不同类别消费的影响,即住房价格的增长预期对家庭基础类消费表现出正向影响,其影响程度为家庭住房价格预期表现为上涨预期比下跌预期时,家庭基础消费会增加12%,并没有表现出在基础消费中的挤出效应;但是在家庭的升级消费中则表现出了较为明显的负向挤出影响,其程度为家庭住房价格预期表现为上涨预期比下跌预期时,家庭升级消费会减少14%,表现出在升级消费中较强的挤出效应;而家庭住房价格预期对家庭医疗消费的开支影响并不明显。

(三)分位数回归

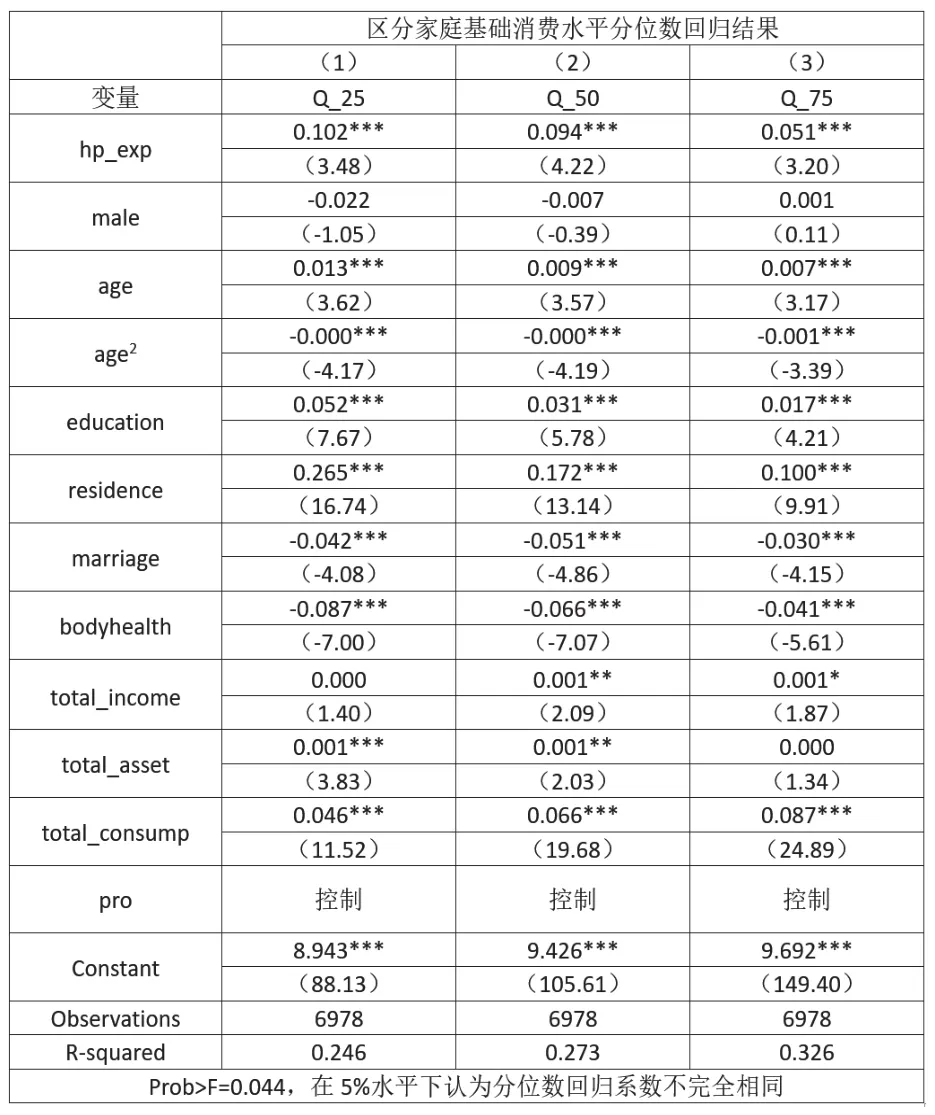

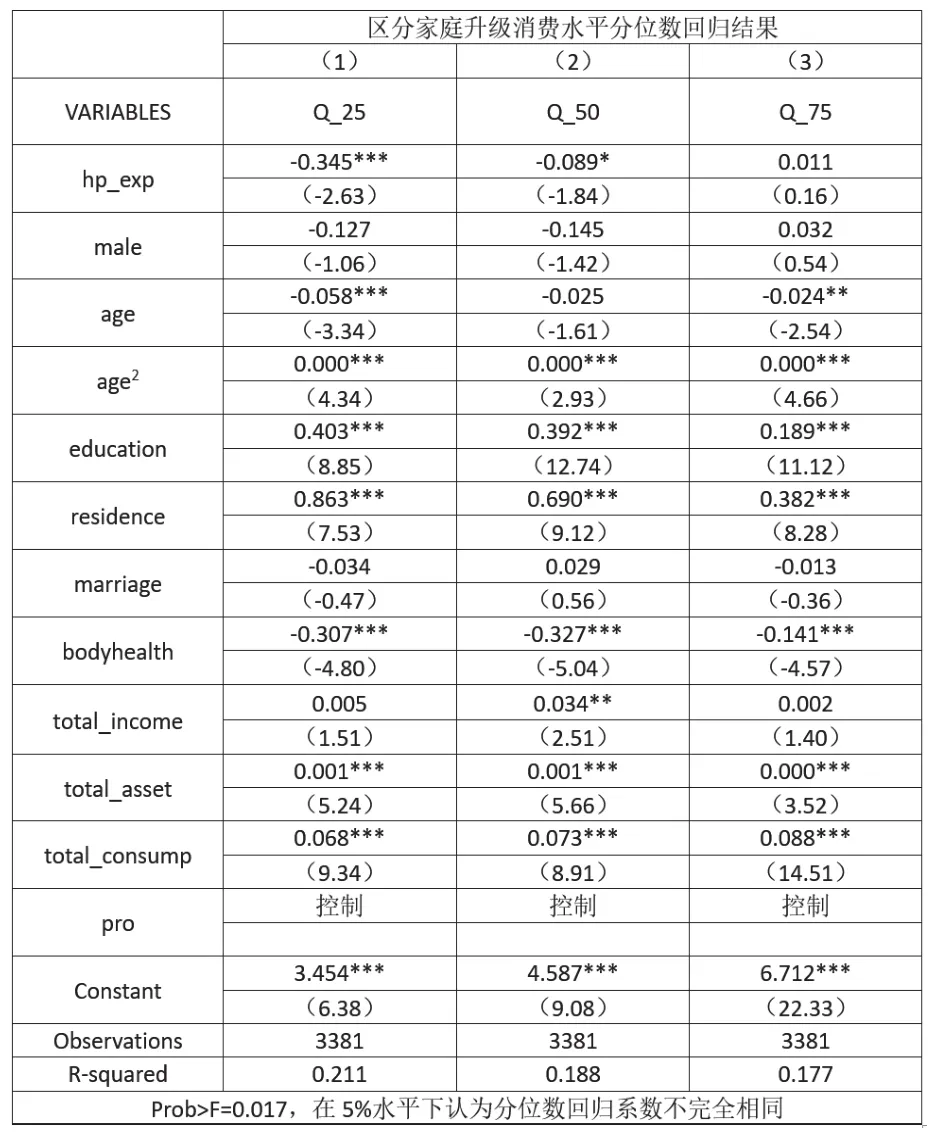

考虑到家庭的消费能力也是衡量消费方式的重要因素,不同消费能力的家庭,即便在拥有相同的住房价格预期下,对于家庭消费的选择调整也会不一样,因此参考田龙鹏(2019)的研究,通过构建分位数模型来考察在不同消费能力下的家庭,住房价格预期会对他们的家庭消费结构带来怎样影响。由于之前的回归结果中,住房价格预期不会显著影响家庭的医疗消费开支,因此在这一步实证中只考虑基础消费与升级消费的分位数,分位数的设置划分为25%、50%以及75%几个层次。回归结果如表3和表4所示。

表3 区分家庭基础消费水平分位数回归结果

表4 区分家庭升级消费水平分位数回归结果

从分位数回归结果看,家庭住房上涨预期对基础消费较低的家庭影响较大,对于基础消费中等以及偏上的家庭的基础消费部分影响在逐渐减弱;而在区分家庭升级消费水平分位数回归结果中,可以很明显观察到,越是升级消费较低的家庭,在持有家庭住房上涨预期的时候,升级消费会被遏制得越强烈,显然这一部分被遏制的升级消费,在家庭产生购房行为之前,就已经在家庭消费结构中被转移到了住房消费领域。在升级消费中等家庭中,尽管也存在持有住房上涨预期时家庭升级消费被挤出的现象,但从系数上看已经明显减弱很多;而在升级消费较高的家庭群体中,住房价格上涨预期对家庭消费结构的影响则不产生对其他消费的挤出,同时也不显著,其主要原因在于多数升级消费高的家庭是已有住房群体,住房价格预期的增长不再意味着住房刚需难以满足的壁垒,反而是家庭住房资产增值的优势。

结论与建议

通过本文的理论分析与实证研究,住房价格预期对家庭消费结构的影响中,升级类消费受到家庭住房微观预期影响最大,被挤出最明显。对与居民消费水平处于不同分位数上的家庭而言,越是升级消费处于低等、中等的家庭,在持有住房价格上涨的预期时,升级消费会被挤出得越明显,而对于升级消费处于较高级的家庭而言,则不会产生很显著的影响。鉴于此,本文提出以下两点政策建议:

第一,加快构建“租购同权”的步伐。正如张信阳等(2019)提到的,我国当前房地产市场发展的一大瓶颈在于财富再分配的杠杆失衡。本文的研究也发现住房价格微观预期会使有购房打算的家庭在消费结构上“压榨”每一分非必须开销用于住房消费,短期来看似乎家庭部门的消费水平在提高。但从长期看,一方面大量民间社会资本涌入房地产市场对其他宏观实体经济造成了挤出;另一方面,部分家庭因此背上沉重负债,长期消费结构不均衡,为了一套房“掏空六个钱包”并不能真正意义上提高居住水平。因此,在大力发展租赁市场的同时,要从各类配套中加快“租购同权”的建设,保障租赁者也享有医疗、子女入学等同等权利,从源头上减轻刚需群体的购房消费压力。

第二,合理引导住房价格预期,贯彻“房住不炒”。通过本文研究发现,住房价格对于家庭消费的挤出效应已经提前到了购房行为之前的阶段,对家庭非住房消费的压制时间会变得更长。因此,在制定调控政策的过程中,除了需要严控房价过快增长,更需要合理引导住房价格预期,在宏观层面把握长效合理机制,加强政策延续性,避免“朝令夕改”,给理性预期留足空间,在微观层面对公开的住房交易平台要做到价格的规范管理,核实每一套挂牌房源的交易信息,避免“一房多售”等虚假繁荣的状况对家庭住房价格预期产生误导。