执行中公司违规减资股东的追加分析

——以未依法通知已知债权人的情形为视角

无锡市梁溪区人民法院 陈晓

“公司减资是指公司依法对已经注册的资本通过一定的程序进行削减的法律行为。”公司在实际经营的过程中,一方面会出现实际缴纳的注册资本过多,导致资金闲置;另一方面又会出现经营不善,导致注册资本与公司实际的资产水平失去平衡,差距过大。于此公司选择减资,无疑有利于提高资本的利用效率,或者平衡公司注册资本与真实资产的差距,表明公司真实的债务承担水平,保证交易相对方的合法权益。然而,公司资本是公司债权人权益得以实现的基石。

公司内部作出的减资决定,势必会降低公司的偿债能力,继而影响公司债权人利益的兑现。

现行公司法虽然对公司减资进行了程序上的规定,但对于公司不依照法定程序,在减资行为中不通知或者公告通知债权人的,只是在204条中规定“由公司登记机关责令改正,对公司处以一万元以上十万元以下的罚款”,未明确规定违规减资股东的责任,亦未规定此种情形下股东是否等同于抽逃出资。在违规减资不利于债权人利益的前提下,执行程序中是否可按照最高人民法院《变更追加规定》第18条追加公司股东为被执行人,实践中一直存在争议。

一、关于违规减资股东追加的统计数据

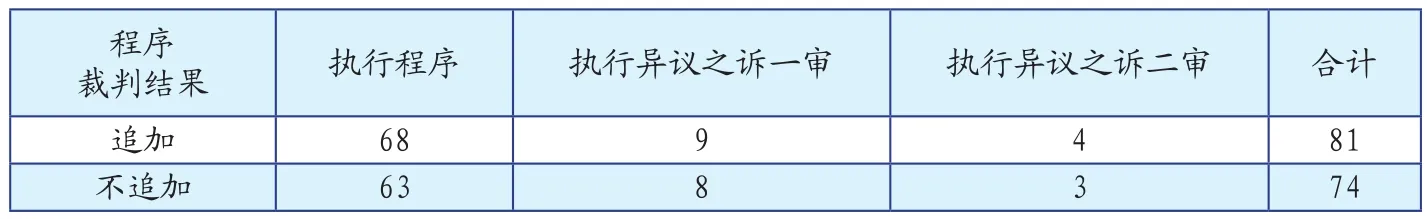

笔者于相关法律文书网库中输入“追加被执行人”“减资”等关键词,筛选了2016年12月至近期155份法律文书,其追加或者不追加的数据如表1。

表1 法律文书数据表

通过上述表格中的数据不难看出,司法实践中对于违规减资股东是否可以追加存在两种截然不同的态度。两种裁判方式在数量上基本相当,表明各级法院对于该种情形下的追加存在较大分歧。通过对样本法律文书进行进一步分析,发现追加股东为被执行人的裁判理由主要为“减资行为降低了公司的偿债能力”、减资“股东会决议中,明确载明公司全体股东自愿在减资部分对公司债务承担担保责任”“公司股东减资行为违反法定程序,应认定名为减资实为抽逃出资行为”,故依《变更追加规定》第18条裁定追加;不予追加股东为被执行人的裁判理由主要为“减资与抽逃出资不同”、公司“办理了减资登记手续,对外产生减资公示的法律效果,在未被确认为违反法定程序之前该减资行为合法有效”“减资行为是否合法不属于追加被执行人程序审查的范围”“公司减资前与减资后的财产未发生变化,未导致对外承担责任的财产减少或偿债能力下降”、现行法律“未明确规定公司股东在减资情形下可以追加为被执行人”。

二、违规减资股东追加与否的具体分歧

所谓公司违规减资,是指公司未依据公司法第177条规定的法定程序,作出减资决议并经公司登记机关变更的行为。通常情况下表现为公司未将减资决议告知已知债权人,而是仅将其在报纸上进行公告。实践中裁判机关对于违规减资股东作出不同裁判结果,主要是因为对违规减资是否降低公司偿债能力、股东会决议中的债务担保声明是否可成为追加依据、减资行为发生的举证责任分配、追加应当适用文义还是体系解释上存在着不同的理解。对上述不同,笔者试分析如下。

(一)是否降低了公司的偿债能力

“追加说”认为公司通过减少注册资本的方式,让股东违规将认缴或者实缴的资本予以撤回,既违反了公司股东的资本充实义务,也在实质上减少了公司的净资产,显然降低了公司的清偿能力。“不追加说”则持相反态度,其认为公司因为亏损等客观原因将公司注册资本进行减少,有利于表明公司的实际经营状况。减少注册资本并没有减少公司的净资产,因此也没有损害公司偿还债务的能力。

(二)债务担保声明是否可成为追加依据

股东会在作出减资决议时,通常会有减资后如何保证债权人利益的条款。公司在登记机关进行减资登记时,亦会作出相应的说明,声明公司已对全部债务予以清偿或者提供了相应的担保。“追加说”的裁判文书在进行说理时,通常会以此为依据,认定违规减资的公司股东违反了自己先前作出的承诺,在减资这一事关债权人利益的程序中作出了虚假表示,故在执行程序中追加其为被执行人有利于保障债权人的合法权益,继而有利于实质公平。“不追加说”则要么对此行为不进行论述,要么认为股东会决议和公司在登记机关作出的担保声明属于单纯的私法性质,并不是向执行法院作出的,因此,执行机关不能使用公权力追加股东为被执行人。

(三)违规减资的举证责任在于债权人还是公司股东

在本文语境下的追加程序中,最受关注的事实认定在于公司的减资行为是否存在违反法定程序的情形。而对于该事实的举证责任,“追加说”与“不追加说”亦持有不同的观点。“追加说”认为债权人在提交了基本的工商资料证明公司减资后,减资是否通知了债权人、存在违反法定程序的举证责任便应当分配给股东,因为债权人非公司的实际经营者,在减资程序中自始至终处于被动地位,除工商登记资料外,债权人很难获取其他证据材料。“不追加说”则认为债权人提交的工商登记材料只能证明公司办理了减资登记手续,因登记行为自身的公示效力,不应轻易认定其违反法定程序。故将违规减资的举证责任分配给债权人。如果债权人未能提交其他证据,应认为申请人不能证明公司存在违法减资情形,故不能讲公司股东追加为被执行人。笔者对此观点持怀疑态度,客观上公司的债权人难以提供证据证明公司未通知的消极行为,如此进行举证责任分配违反了“谁主张谁举证”原则,如债权人已经提交公司减资的基本证据,就应认定其完成举证。

(四)追加应适用文义解释抑或体系解释

《变更追加规定》第18条规定:“作为被执行人的营利法人,财产不足以清偿生效法律文书确定的债务,申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人,在抽逃出资的范围内承担责任的,人民法院应予支持。”对该条文的不同理解是裁判机关决定是否追加股东为被执行人的直接原因。“不追加说”严格适用文义解释。该观点认为减资与抽逃出资在无论从行为主体、构成要件、程序、法律后果上均不相同,在法律仅规定可追加“抽逃出资”的股东、出资人为被执行人的前提下,无法将违规减资认定为抽逃出资,故该情形不属于追加程序审查的范围。“追加说”对该条文的理解采取体系解释。认为决定是否追加,应当看该条文在整部法律中的作用,并联系相关关联法条来发挥该条文的真正作用。《变更追加规定》并未对抽逃出资作出具体的解释性规定,要正确判定其行为,必须和现行公司法的相关规定进行配合。最高人民法院《公司法解释(三)》第12条列举了股东抽逃出资的三种情形,并明确了抽逃出资也包括“其他未经法定程序将出资抽回的行为”。因此,抽逃出资的法定情形应当包括股东违规减资,据此裁定追加股东为被执行人符合立法目的。

三、违规减资股东可以被追加为被执行人

通过对裁判机关的具体分歧进行分析,笔者更加认可违规减资股东可在执行程序中被追加为被执行人,这不仅是关乎对法律规定的具体理解,更在于对执行程序中变更追加的价值选择。

(一)追加违规减资股东为被执行人对现行法律的正确适用

“股东抽逃出资实际上是股东转移公司资产,却未支付公平、合理对价的行为。”现行司法解释仅仅列举了抽逃出资的几种典型做法,没有就其概念进行明确界定。在实践中,抽逃出资往往具有多样性和模糊性的特点,通过列举方式势必难以穷尽,故裁判人员在认定时面临很大困难。对此,笔者赞同应当从行为的实质性出发,“在公司成立后,股东未经法定程序而将其出资抽回并且损害公司权益的,人民法院都可认定为股东抽逃出资行为”。违规减资与抽逃出资本质上并无不同,应把违规减资认定为是其他未经法定程序将出资抽回的行为。因此,在执行程序中,把违规减资的公司股东追加为被执行人,符合《变更追加规定》第18条的规定。

(二)追加违规减资股东为被执行人的价值选择

当公司名下无财产可供执行,执行案件通常会被法院依法终结本次执行程序。其后,如债权人发现公司股东有违规减资的情况,有两种救济途径可供选择:要么直接向执行部门申请追加违规减资的股东为被执行人,要么选择到另行起诉,经过审理认定违规减资的股东对公司债务承担责任后,再向执行部门申请执行。诚然,先审判后执行的程序设计更能保护第三人股东的权利,但是,在当前大量公司股东为降低自身的责任承担,通过各种方式抽逃出资、规避执行的背景下,过分强调保护公司股东的权利,无疑是对债权人利益的漠视,也不利于解决当前“执行难”的现状。选择在执行程序中直接追加违规股东为被执行人,未剥夺股东的诉讼权利。在我国当前追加程序的设计中,如股东不认可被追加为案件的被执行人,应当向执行法院提起执行异议之诉,由审理部门对股东是否应对公司债务承担责任进行审理。因此,直接追加在保证执行效率的前提下,更有利于平衡债权人、公司、股东三方当事人的利益,体现了执行程序的价值选择。当然,追加当事人应当始终坚持变更追加法定原则。只有现行司法解释有明文规定情况下,才可在执行程序中追加违规减资股东为被执行人,对于法律关系复杂、且无法律明文规定的追加公司股东请求,债权人应当通过另诉确定股东的责任范围。

四、结语

无论从现行法律规定还是行为性质进行把握,违规减资都符合抽逃出资的构成要件。执行程序中将违规减资股东直接追加为被执行人,是变更追加事由法定原则的具体体现,既保证了执行程序的效率,又平衡了当事人之间的利益,维护了法律的实质公平。