认知冲突模型在物理教学设计中的应用

李佳欣 崔雪梅

【摘 要】建构主义学习理论认为学生的学习不应是单向、被动的接受式学习,而应是师生在情境中双向、主动的发现式学习。基于建构主义学习理论,利用认知冲突模型创设教学情境,可有效激发学生的学习动机,提高教学质量。由此,本文利用科沃恩认知冲突模型与李和科沃恩认知冲突模型进行教学设计并对比分析,从而得出两者的利弊及适用范围,可为一线教师提供借鉴。

【关键词】物理教学;认知冲突模型;教学设计

【中图分类号】G633.7 【文献标识码】A 【文章编号】1671-8437(2021)16-0246-03

国内对認知冲突在教学中的应用研究主要集中在地理、生物和化学学科。在地理学科,张浩利用“水星上面既然没有液态水为什么还叫水星?八大行星围着太阳转,为什么不会存在相撞的可能性?”这一问题创设认知冲突,引出“太阳系的成员、结构特征、运动特征”[1]。在生物学科,张年逢在新课引入、知识点讲解以及习题评估三个方面创设认知冲突,提出了认知冲突中问题情境的条件以及认知冲突策略的应用意义[2]。在化学学科,胡美玲利用“在前两天事先配置好的Fe2+溶液中加入硫氰化钾溶液会产生什么现象?”这一问题创设认知冲突,引出“Fe2+和Fe3+的性质”[3]。目前国内对将认知冲突模型应用于物理教学设计的应用研究较少,对此,笔者利用科沃恩认知冲突模型与李和科沃恩认知冲突模型进行物理教学设计,并将两者对比分析,以期为广大一线教师提供教学参考。

1 模型介绍

将认知冲突模型应用于教学可有效激发学生的学习动机,从而提高教学质量,所以选择适合课题的认知冲突模型尤为重要。当前认知冲突模型主要有:Tsai提出典型的冲突图模型,包含学生的新认知(P1)、差异性事件(DE)、学生的迷思概念(Cx)、目标科学概念(C1)、批判性事件或解释(CE)、关联科学概念(C2,C3,C4)[4]。权栽述将认知冲突分为五种类型,分别为前概念与前环境的冲突(C1-R1)、前概念与新环境的冲突(C1-R2)、新概念与前环境的冲突(C2-R1)、新概念与新环境的冲突(C2-R2)、新旧概念间的冲突(C1-C2)[5]。王春玲提出维基百科协同编辑过程模型,描述了用户认知结构与维基百科版本内容之间的认知冲突过程[6]。李海峰和王炜基于经验之塔和认知冲突理论构建了经验认知冲突探究法理论模型,随后进

行了三轮迭代实验形成了认知冲突探究法理论模型[7]。

认知冲突模型中最为常见的模型是科沃恩认知冲突模型与李和科沃恩认知冲突模型,目前还没有将两者进行对比分析的研究。本文利用两个模型进行教学设计并对比分析,接下来着重介绍这两个模型。

1.1 科沃恩(Cowan)认知冲突模型

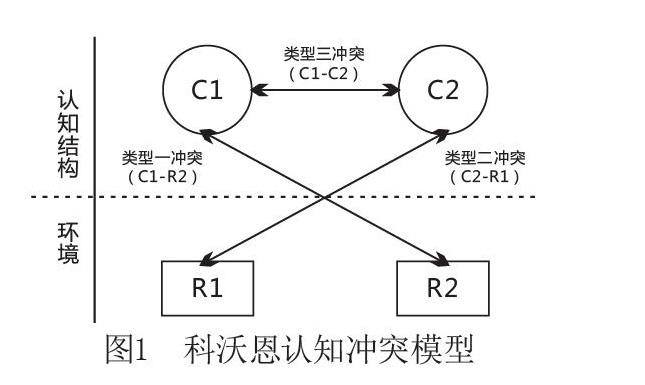

科沃恩根据认知冲突的产生阶段“平衡—不平衡—平衡”的形成特征,将认知冲突划分为如图1所示的三种类型[8]:

C1和C2代表学生头脑中的认知结构,而R1和R2代表认知结构下所处的环境。类型一冲突(C1-R2)代表新环境与前概念之间的冲突,类型二冲突(C2-R1)代表原环境与新认知结构之间的冲突,类型三冲突(C1-C2)代表新认知结构与前概念之间的冲突。

由图可知,一段完整的认知冲突过程必须满足三个条件:第一,认知结构的改变必须在环境中实现。物理概念及规律是抽象的,对于学生来说,将感性经验直接转变成抽象的物理知识具有一定难度,所以教师需要创设合适的情境,在情境中改变学生的认知结构,让学生对物理的认识经历从经验到理性再到抽象最后到本质的过程。第二,新旧认知结构之间有必然的联系与区别。新旧认知结构的转变可理解为一种学习进阶,这里的“阶”代表着对同一物理主题的不同知识层次的理解。新的认知结构代表着更高层次的“阶”,学生在经历认知冲突后对同一主题有了更科学的理解。学生完成一次该模式下的认知冲突,就相当于进行了一次进阶。第三,创设的环境必须凸显认知结构的特点。认知冲突的最终目的是建立新的更完善的认知结构,这就要求教师创设的情境能够将认知结构作为要点呈现。在情境中,若是主次不分、要点不明、内容模糊不清,则会使学生在经历认知冲突后无法形成正确的认知结构或是纠正原有错误的前认知结构。

1.2 李和科沃恩(Gyoungho Lee)认知冲突模型

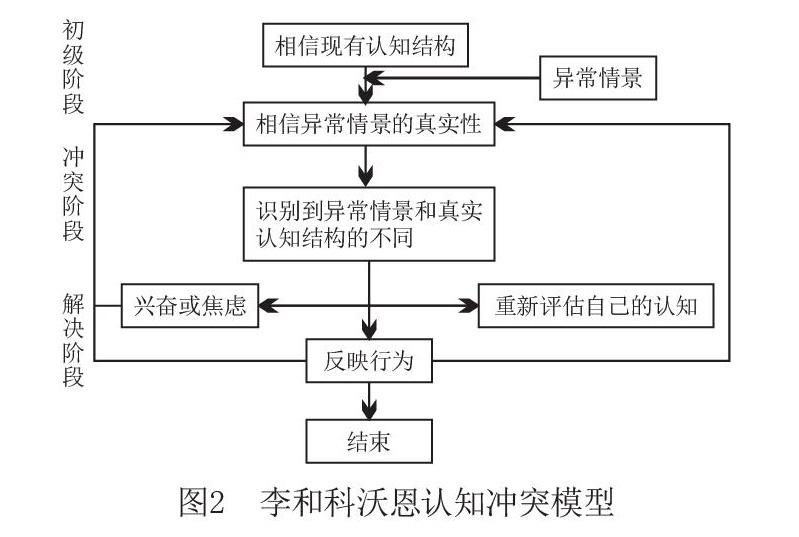

李和科沃恩提出如图2所示的认知冲突过程的模式图,以此来解释学生在面对反例时,认知上的冲突过程[8]。

该认知冲突过程模式图是一种心理状态过程图,它分为三个阶段,分别是初级阶段、冲突阶段以及解决阶段。初级阶段是认知冲突发生的起点,学生在接收异常情景前相信现有的认知结构,异常情景是现有认知结构的反例。当学生接收异常情景后,相信异常情景的真实性,从而进入了冲突阶段。在此时,学生会识别到异常情景和认知结构的不同,从而引发了反例与原有认知结构之间的认知冲突,这样的冲突会直接导致学生心理状态改变,学生会产生兴奋或焦虑的情绪,或者重新评估自己的认知。由此进入了解决阶段,学生将上述心理状态反映在行为上就形成了学习动机,并用行为去证明异常情景的真实性以达到心理状态的平衡。异常情景作为反例,必须是与原有认知结构具有明显区别且验证难度在学生最近发展区内的情景,这样才能够让学生在原有认知结构的基础上实现学习进阶。

2 教学过程设计

基于科沃恩与李和科沃恩的认知冲突模型进行教学设计。教学内容选自八年级物理上册中的物理知识:惯性的大小只与质量有关,且质量越大惯性越大。部分学生在学习本节前具有错误前概念,即惯性的大小与速度有关,且速度越大惯性越大。

教学目标:①知识与技能:知道惯性的大小与质量有关,且质量越大惯性越大。②过程与方法:了解控制变量法。③情感态度与价值观:学会从物理的角度解释生活现象。

2.1 基于科沃恩认知冲突模型的教学设计

2.1.1 类型一冲突(C1-R2)

教师提问:当公交车急刹车时,为什么乘客的身体会有往前倾的感觉?在什么情况下,前倾感会更加明显?

学生猜想与讨论。

设计意图:通过生活现象,让具有错误前概念的学生暴露观点,锻炼具有正确前概念的学生的质疑能力。

教师:我们会有前倾的感觉是因为地球上的物体都具有惯性,惯性是物体固有的属性。那它的大小与什么有关呢?

学生猜想惯性的大小与速度有关。

【预备实验】将不同质量的小车放置在斜面木板上的同一高度处滑下,用测速仪测量小车滑到斜面最低点时的速度。

【总结】从同一高度滑下的小车,具有相同的初速度。

【设计意图】初二学生暂未学习机械能守恒,不能理解从同一高度滑下的小车具有相同的初速度,由此教师需进行演示实验让学生信服,为之后的实验作知识上的准备。

【演示实验】将同一个小车两次分别放置斜面同一位置,调整木板斜面不同的角度(初速度不同),记录小车滑出的距离。

学生总结:惯性的大小与速度无关。

教师:那惯性和质量有没有关系呢?请同学们开始实验验证。

学生自主实验:将小车从斜面木板的同一高度滑下(控制初速度相同),记录小车滑出的距离。将10克、

20克、30克砝码分别依次放到小车上同一位置,重复以上操作。

【设计意图】打破原有认知结构,创设新环境,引发两者间的冲突。

教师:本次实验我们控制了小车的初速度不变,改变了小车质量,这样的实验方法为控制变量法。

【设计意图】根据教学目标中过程与方法维度,着重提出实验方法。

2.1.2 类型二冲突(C2-R1)

教师:经过以上实验,可以得出惯性的大小与速度无关,与质量有关,且质量越大惯性越大。那有人可以解答汽车急刹车时,前倾感大小的原因吗?

学生:体重大的人感受到的前倾感大,体重小的人感受到的前倾感小。

【设计意图】将每个实验联系起来进行归纳,形成完整的新概念C2。将课堂转回最初的前倾感问题,制造类型二冲突(C2-R1)。

2.1.3 类型三冲突(C1-C2)

教师:这节课你们学习了什么?与大家在实验前的猜想有何不同?在生活中大家看见过哪些与今天所学知识有关的现象呢?

学生总结:惯性是物质的根本属性,它与速度无关,只与质量有关,且质量越大惯性越大。生活中的现象有汽车追尾、跳远等。

【设计意图】对本堂课反思总结,将新认知结构与前概念进行对比,制造类型三冲突(C1-C2)。巩固新概念,培养学生物理思维,让学生学会用物理知识解释生活现象。

2.2 基于李和科沃恩认知冲突模型的教学设计

2.2.1 初级阶段

【预备实验】将不同质量的小车放置在斜面木板上的同一高度处滑下,用测速仪测量小车滑到斜面最低点时的速度。

【总结】从同一高度滑下的小车,具有相同的初

速度。

【演示实验】将同一个小车两次分别放置斜面同一位置,调整木板斜面不同的角度(初速度不同)。教师:小车哪次滑出的距离较远?为什么?

学生:斜面角度高的那次小车滑出的距离较远,因为速度更大。

【设计意图】将实验作为异常情景,让学生意识到自己的错误。

2.2.2 冲突阶段

教师:为什么小车滑出的距离相同?抵达平面后,小车为什么继续前进?

学生猜想与讨论。

教师:小车继续前进是因为地球上的物体都具有惯性,惯性是物体的根本属性。小车滑出的距离相同,说明惯性的大小与速度无关。那惯性的大小与什么因素有关?

【设计意图】学生观察演示实验发现原有认知结构与实验现象冲突,产生强烈的学习兴趣和求知欲,或者选择重新自我评估。

2.2.3 解决阶段

学生设计实验:将小车从斜面木板的同一高度滑下(控制初速度相同),记录小车滑出的距离。将10克、

20克、30克砝码分别依次放到小车上同一位置,重复以上操作。

学生总结:惯性的大小与速度无关,与质量有关,且质量越大速度越大。

教师:本次实验我们控制了小车的初速度不变,改变了小车质量,这样的实验方法为控制变量法。

【设计意图】让学生产生的兴趣和求知欲体现在学习行为上,通过实验获取知识,自主构建新的认知结构。

3 分析与讨论

3.1 结构

首先,李和科沃恩模型给出了认知冲突的三个过程,而科沃恩模型给出了认知冲突的三种类型。其次,科沃恩模型要求冲突在环境中进行,李和科沃恩并无此要求。再次,李和科沃恩模型比科沃恩模型多了学习者内部心理活动的表现。最后,李和科沃恩模型只引出学习行为,没有科沃恩模型中的类型三冲突里将新旧知识

冲突的部分。

3.2 内容

首先,科沃恩模型的冲突过程较为完整,是一个完整的由前概念进阶形成新知识结构的过程。而李和科沃恩模型的认知冲突只在冲突阶段发生,并且整个过程在学习行为阶段结束,少了新旧概念间对比的冲突。新旧概念间的对比冲突是一个反思与评估的过程,学生通过同化或顺应从而达到新的平衡。李和科沃恩模型下并未知晓学生是否重构了知识结构,只是解决了问题。其次,科沃恩模型要求冲突在环境中发生,类似于情境教学。情境教学的核心是激发学生的情感,这与李和科沃恩模型中冲突阶段的兴奋与焦虑相似。李和科沃恩模型虽然也是通过激发情感而引发冲突,但并未要求将冲突置于环境中,而是要求通过反例来引发学生心理上的兴奋与焦虑。最后,李和科沃恩模型由冲突引发了学习行为,让学生自主建构知识,体现了以人为本的理念,而科沃恩模型没有给出学生知识建构的渠道,留给了使用者更多的空间。

3.3 适用范围

首先,由以人为本的角度可知,李和科沃恩模型强调知识的自主建构,这一模式更适用于实验课。建议教师使用时,在学习行为结束后加入科沃恩模型中的类型三冲突,让学生反思评估,重建知识结构。其次,由冲突发生的条件要求可知,科沃恩模型适用于应用情境教学的课堂,建议在此过程中加入李和科沃恩模型解决阶段的学习行为部分,以锻炼学生在情境中自主解决问题的能力。最后,从知识的建构角度出发,由科沃恩模型中的类型三冲突,可知其适用于教学内容是在前概念的基础上进行进阶的教学,而李和科沃恩模型中由反例引发的冲突更适用于培养学生科学论证思维的教学。

【参考文献】

[1]张浩.高中地理教学中认知冲突策略设计与应用研究[D].开封:河南大学,2018.

[2]张年逢.认知冲突策略在高中生物教学中的应用研究[D].苏州:苏州大学,2009.

[3]胡美玲.认知冲突教学策略在高中化学教学中的应用研究[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2017.

[4]Tsai C C.International Journal of Science Education,2000(3).

[5]权栽述.科学概念形成的一个认知模型[J].物理教育,1989(5).

[6]王春玲.Wikipedia中认知冲突对协同知识创新的影响规律研究[D].大连:大连理工大学,2012.

[7]李海峰,王炜.经验认知冲突探究法——一种翻转课堂模式下的深度协作知识构建学习策略探索[J].课程与教学,2020(1).

[8]張佳丽.认知冲突策略在高中物理规律教学中的实践研究[D].上海:上海师范大学,2020.

【作者简介】

李佳欣(1995-),女,汉族,四川南充人,硕士。研究方向:物理课程与教学论方向。

崔雪梅(1969-),女,朝鲜族,吉林延吉人,博士,教授。研究方向:物理课程与教学论方向。