留守青少年的未来规划与教师自主支持的关系:教育价值感的中介效应

于凤杰,张艺芬,陈 亮

(1.山东青年政治学院 政治与公共管理学院,济南 250103;2.山东师范大学 心理学院,济南 250014)

一、问题提出

当前随着我国社会经济的快速发展, 农村劳动力向城市流动比例不断加大,留守儿童青少年数量也随之增加,这一特殊群体的发展问题越来越多地受到研究者的广泛关注[1][2]。一些研究表明,与非留守儿童青少年相比,留守儿童青少年由于与父母沟通交流相对较少,在学业、情绪、行为等方面会存在一些问题[3][4],因此,人们普遍对留守儿童青少年带有消极的刻板印象,极少关注他们积极方面的发展情况,如未来规划。

20世纪末,随着美国心理学家塞利格曼(Seligman)提出的积极心理学的兴起,研究者开始关注儿童青少年自身的优势力量,如憧憬规划未来、复原力、乐观和希望等,并通过推广相应的干预措施来提高人们的生活满意度和满足感。[5]未来规划(future planning)是个体对未来制定计划并执行计划的过程[6],是个体同一性发展的关键。已有研究表明,未来规划的良好发展能够促进个体的情绪适应[7][8],降低问题行为的发生[9],有利于个体成年以后的积极发展[10]。因此,有必要了解留守青少年未来规划的基本特点,并揭示促进其未来规划积极发展的相关因素,这有助于促进留守青少年的良好适应。

未来规划的发展是个体基于自身的特点,通过与他人的沟通交流获得信息而逐渐形成的,是一个人际互动的过程[11]。对于缺乏近端家庭支持的留守青少年而言,教师是除父母之外对青少年发展最具影响的成年人[12],留守青少年的父母双方或一方不在身边,他们的主要活动场所是学校,教师在一定程度上代替了父母的职责与功能[13],因此,留守青少年感知到的教师支持更能促进其良好发展。已有研究表明,教师的自主支持为青少年提供了更多的信息和选择空间,促进了青少年主动性的发展[14][15]。因此,本研究预期留守青少年感知到的教师高水平的自主支持有助于其未来规划的积极发展。

教育价值感是对教育有用性的评价,是受教育者对教育的价值、接受教育对自己今后发展的重要性的认识和评价[16]。青少年的未来规划基于自身当前的发展状况以及对未来发展前景的积极预期,因而,如果青少年认为受教育是有用的,对于自身的未来发展是有价值的,那么他们会对未来教育有更多的规划;反之,如果青少年对学习持无用论,那么他们可能会拒绝进一步接受教育,进而较少规划自己未来受教育方面的问题。已有研究表明,教师提供的自主支持有助于学生理解学习的目的和意义,能够增强学生的内在动机,促进学生对教育制度和学习任务的认同。[17]由此可以预期,教育价值感可能在教师自主支持与青少年的未来规划之间起中介效应。然而,当前这一中介作用机制尚缺乏实证研究的支持。

已有研究表明,初高中阶段青少年的未来规划主要集中在教育和职业领域[18][19],基于此,本研究拟考察留守青少年在教育和职业领域未来规划(探索和投入)的基本特点及其与教师自主支持之间的关系,同时检验教育价值感在未来规划与教师自主支持的关系中所起的中介效应。

二、研究方法

(一)被试

采用整群取样的方法,从山东省某乡镇的一所初中和一所高中选取初一、初二、初三、高一和高二的554名留守青少年为被试。剔除无效问卷、特殊家庭青少年(父母一双或双方去世、父母离婚或再婚)问卷和母亲单方外出打工青少年(母亲外出打工儿童的人数很少,仅有 21人)问卷后,剩余有效被试486名,包括186名双亲外出青少年和300名父亲外出青少年。初一学生103人(男58人,占56.3%),平均年龄为12.76±0.58岁;初二学生85人(男55人,占64.7%),平均年龄为13.83±0.72岁;初三学生84人(男48人,占57.1%),平均年龄为14.49±0.62岁;高一学生109人(男54人,占49.5%),平均年龄为15.44±0.73岁,高二学生105人(男53人,占50.5%),平均年龄为16.71±0.71岁。

(二)研究工具

1.未来规划问卷,采用 Nurmi 编制的青少年未来取向问卷(中文版)[20]的未来规划分问卷,该问卷在中西方青少年未来取向的研究中应用广泛,是目前该领域研究中权威的测查工具[21]。该问卷分别考察了青少年未来教育和职业领域的规划过程,包括探索和投入两个维度。探索和投入的项目均采用“1-5”五点计分,分数越高代表探索和投入的水平越高。未来教育和职业探索分问卷均包括 3个项目,两个领域的项目除关键词(即关于哪个领域)外其余表述均相似。未来教育和职业投入分问卷均包括5个项目。项目间的内部一致性信度(Cronbach’sα系数)分别为:教育规划0.74,职业规划0.81。

2.教师自主支持问卷,采用Williams和Deci(1996)编制的测量教师自主支持的学习氛围问卷(The Learning Climate Questionnaire, LCQ)的中文修订版[22],测量青少年感知到的班主任老师的自主支持。该问卷由 15 个项目组成,采用“1-5”五点计分,分数越高代表青少年感知到的教师自主支持的水平越高。在本研究中,该问卷的内部一致性信度(Cronbach’sα系数)为0.91。

3.教育价值感问卷,采用Fuligni 等人编制的教育效用问卷测量青少年的教育价值感,该问卷曾在一项有关家庭义务感的国际合作课题中使用过[23][24]。它由5个项目组成,用于评价青少年有关教育对其成人后生活重要性程度的信念。采用五点量表计分,“1”代表“一点也不符合我”,“5”代表“非常符合”。要求被试回答的问题如:“我认为,我必须在学校里取得好成绩,以便成年后找到好工作”“我认为,在学校里取得好成绩对成年时有很充裕的收入非常重要”等,分数越高代表被试认为接受教育对自己今后的发展越重要。本研究中该问卷的内部一致性信度(Cronbach’sα系数)是0.84。

(三)研究程序

本研究的主试均为具有施测经验的发展心理学研究生,施测之前,对所有主试进行指导语、问卷内容以及施测注意事项的专门培训。以班级为单位集体施测,每班由两名主试负责,被试回答完全部问卷后由主试当场收回问卷。整个施测过程中,教师不在场。

采用SPSS 13.0软件进行数据的录入和统计分析。

三、结 果

(一)留守青少年未来规划、教师自主支持和教育价值感的特点

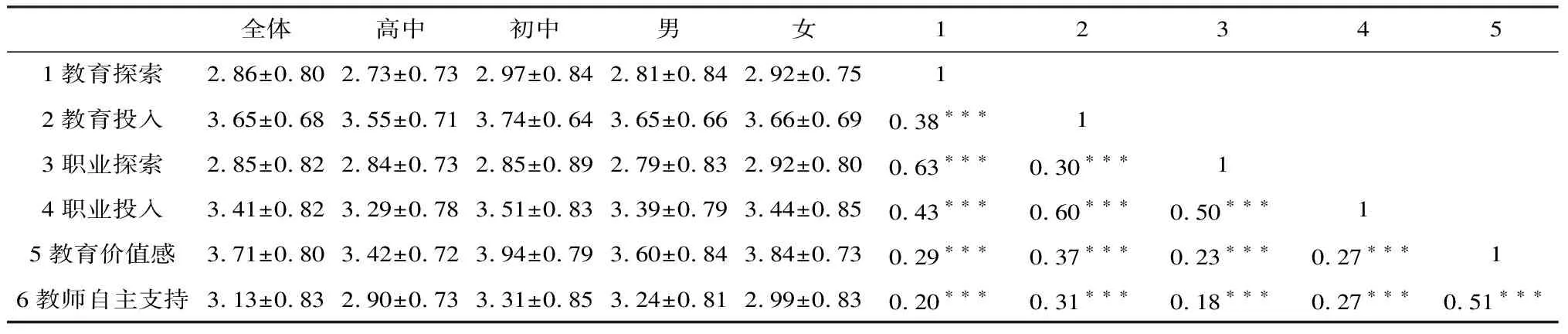

留守青少年对职业和教育领域未来规划、教师自主支持和教育价值感的描述统计结果见表1。

为了考察留守青少年的未来规划、教师自主支持和教育价值感在性别和学龄段上是否存在差异,以性别和学龄段为自变量,分别以教育探索、职业探索、教育投入、职业投入、教师自主支持和教育价值感为因变量,进行方差分析。

表1 留守青少年未来规划、教育价值感和教师自主支持的描述统计(M±SD)及两两相关

对于教育探索,学龄段的主效应显著,F(1,482)=12.49,p<0.001,偏η2=0.025,事后检验(Bonferroni)结果表明,留守初中生对未来教育的探索水平高于留守高中生(见表1)。性别主效应以及学龄段和性别的交互效应均不显著(ps>0.1)。对于教育投入,学龄段和性别的主效应以及二者的交互效应均不显著(ps>0.1)。对于职业探索,学龄段主效应显著,F(1,482)=10.71,p=0.001,偏η2=0.022,事后检验(Bonferroni)结果表明,留守初中生对未来职业的探索水平高于留守高中生(见表1)。性别主效应以及学龄段和性别的交互效应均不显著(ps>0.1)。

对于职业投入,学龄段的主效应显著,F(1,482)=10.33,p=0.001,偏η2=0.021,事后检验(Bonferroni)结果表明,留守初中生对未来职业的投入水平高于留守高中生(见表1)。性别和学龄段的交互效应显著,F(1,482)=5.81,p<0.05,偏η2=0.012。进一步的简单效应分析发现,仅在女生中,学龄段的主效应显著,F(1,216)=14.02,p<0.001,偏η2=0.061,具体表现为女初中生(M=3.54,SD=0.80)对未来职业的投入水平高于女高中生(M=3.25,SD=0.77),男生中不同学龄段的差异不显著。性别主效应不显著(p>0.1)。

对于教育价值感,学龄段[F(1,482)=65.98,p<0.001,偏η2=0.12]和性别[F(1,482)=17.35,p<0.001,偏η2=0.035]的主效应均显著。事后检验(Bonferroni)结果表明,与留守高中生相比,留守初中生认为受教育对于个人的发展更有价值;与留守男生相比,留守女生认为受教育对于个人的发展更有价值(见表1)。性别和学龄段的交互效应不显著(p>0.1)。

对于感知到的教师自主支持,学龄段[F(1,481)=32.26,p<0.001,偏η2=0.063]和性别[F(1,481)=10.11,p<0.01,偏η2=0.021]的主效应均显著,学龄段和性别的交互作用显著,F(1,481)=11.27,p=0.001,偏η2=0.023。进一步的简单效应分析发现,仅在女生中,学龄段的主效应显著,F(1,216)=40.32,p<0.001,偏η2=0.157,具体表现为女初中生(M=3.54,SD=0.80)感知到的教师的自主支持水平高于女高中生(M=3.25,SD=0.77),男生中不同学龄段的差异不显著。

(二)留守青少年的未来规划与教师自主支持、教育价值感的相关分析

留守青少年的未来规划与教育价值感、教师自主支持的相关分析结果见表1。由该表可见,留守青少年的教育和职业规划(探索和投入)与教育价值感和教师的自主支持均呈显著正相关,这表明,留守青少年认为受教育越有意义、感知到教师更多的自主支持,其对未来教育和职业的探索和投入水平越高。

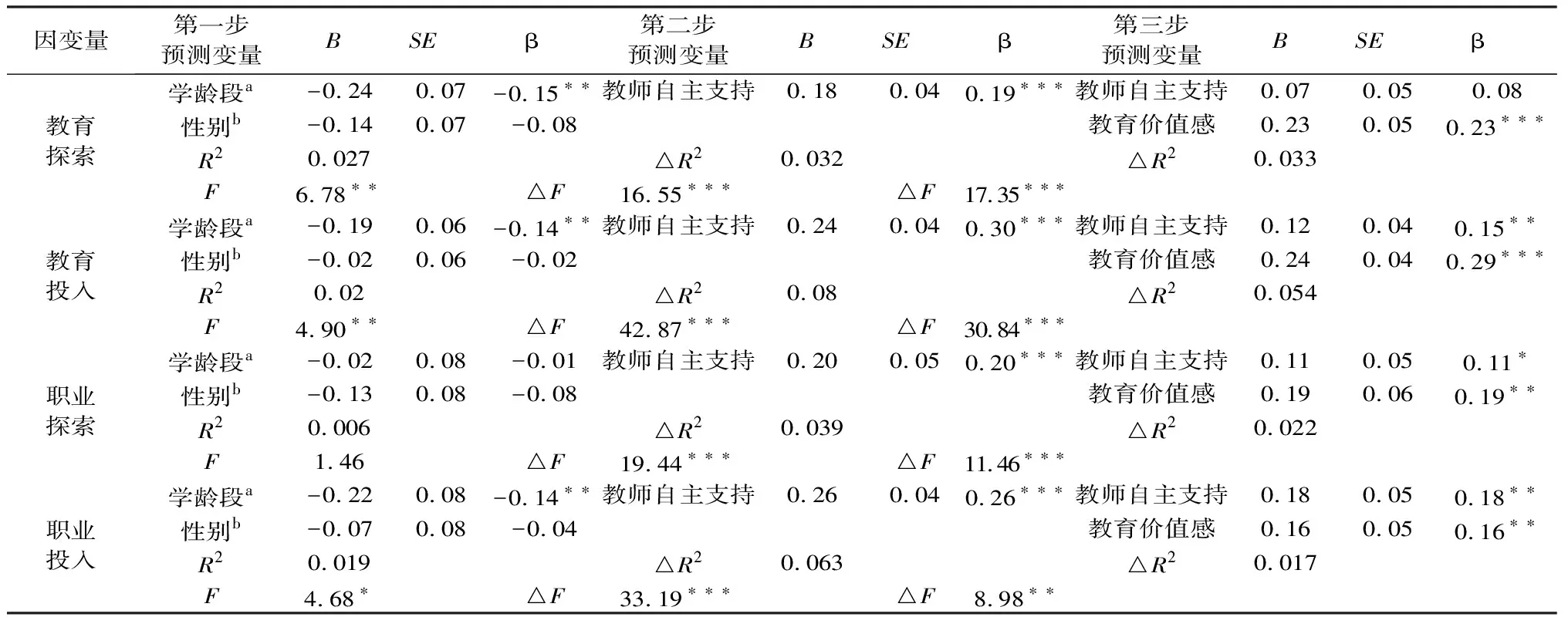

(三)感知的教师自主支持对留守青少年未来规划的预测作用

在相关分析的基础上,进一步采用回归分析考察留守青少年感知到的教师自主支持对其未来规划的影响。以教师自主支持为自变量,分别以教育探索、教育投入、职业探索和职业投入为因变量,进行回归分析。为控制学龄段(初中vs高中)和性别(男vs女)的影响,采用分层回归的方法(hierarchical regression),首先将虚拟编码的学龄段和性别纳入回归方程,第二层将教师自主支持纳入回归方程(均采用强迫进入法),分析第二步自变量进入回归方程后方程解释率的变化程度。由回归分析的结果(见表2)可见,教师的自主支持显著正向预测教育探索、教育投入、职业探索和职业投入,即留守青少年感知到的教师自主支持越多,其对未来教育和职业的探索和投入也越多。

表2 留守青少年的教师自主支持对教育和职业未来规划的回归分析

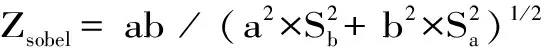

(四)教育价值感的中介作用

四、讨论

(一)留守青少年未来规划的特点

本研究发现,留守青少年在教育和职业领域的探索和投入均处于中等偏上水平,且投入水平高于探索水平,这与已有关于普通青少年未来规划的研究结果相一致[26][27][28]。这是由于留守青少年与普通青少年所处的大的教育环境都是一样的,当前的学校教育依然是应试,在学校片面追求升学率的背景下[29],无论是迫于外在社会、家庭和学习压力,还是源自内在的成长需求,留守青少年都需要将大量的时间和精力投入到学习中去。高水平的职业投入反映了留守初高中生既关注到当前面临的教育任务,也意识到如果不能继续接受教育,就必须要找工作这一社会现实,所谓的“一颗红心,两手准备”。因此,留守青少年一方面对教育有着高投入的同时,也会去考虑自己未来职业去向问题。

在年级差异方面,本研究发现留守初中生对未来教育的探索水平、职业探索和投入水平均高于留守高中生。这与已有关于普通初高中生未来规划年级差异的研究结果相类似[30][31]。根据动机的生命全程理论(life-span model of motivation)[32],与特定年龄相关的社会背景、要求和期望引导着个体对未来的建构与规划。按照社会期望,无论是留守初中生还是留守高中生面临的首要发展任务是继续接受教育,因此,他们会收集有关未来教育的信息、探索未来接受教育的途径。初中生的教育探索水平高于高中生,是因为他们既要了解未来高中的情况,还关注着将来上大学的问题;而高中生则主要思考未来大学的情况。

此外,初中教育还处于义务教育的阶段,按照国家要求,适龄青少年都必须要接受初中教育。因此,对于是否上初中,家庭和青少年自身没有选择权,无论学习好或差,大部分青少年会坚持读完初中。而初中毕业后,青少年自己便有了一定的选择权,面临着继续接受教育还是走向就业的第一次分流,这一背景使得部分初中生(尤其是学习成绩差的学生)开始进行高水平的职业探索和投入。

(二)教师自主支持与留守青少年未来规划的关系

回归分析结果显示,教师自主支持显著正向预测留守青少年的教育规划和职业规划,即留守青少年感知到的教师自主支持水平越高,其对未来教育和职业的探索和投入水平也越高,这与研究预期相一致。教师的自主支持为留守青少年提供了更多的信息和机会[33],使得他们可以在一个支持性的教育环境中思考和规划自己的未来。已有关于青少年未来规划影响因素的研究主要考察了家庭的作用,相关研究表明,父母是青少年获取信息和支持的直接且重要的来源[34]。留守青少年父母单方或双方不在身边,他们与父母的交流相对较少,从父母那里获得的关于教育和职业的信息也随之减少。而处于初高中阶段的青少年的主要活动场所是学校,作为重要他人的教师发挥着重要的作用,而且教师本身的权威地位也使得其所传递的信息更容易被学生采纳。对于留守青少年来说,与父母关系疏远,家庭成员的亲密性低[35],教师在一定程度上代替了父母的职责与功能[36],发挥着更为重要的作用。班主任教师在课堂教学及日常生活中与留守青少年的交流为其提供的自主支持,可以促进他们未来规划的良好发展[37]。

(三)教育价值感的中介作用

本研究还探讨了教师自主支持影响留守青少年未来规划的机制问题,并预期青少年的教育价值感在二者关系中所起的中介效应,中介模型分析的结果支持了这一中介效应。在本研究中,教育价值感在教师自主支持与留守青少年教育规划、职业规划的关系中起部分中介效应。根据自我决定理论(self-determination theory)[38],个体处在自主支持的环境中,会保持或增强个体的内在动机,促进个体对外部规则的认同。因此,获得教师自主支持的青少年能够感知到老师对他们的理解和尊重,对受教育的认同度更高,认为受教育更有意义和价值感。而只有当认为接受教育对于个人未来的发展是有用的,青少年才会积极规划与未来教育相关的问题。

同时,个体进一步接受教育的目的是为了获得更好的职业或有更多的职业选择空间,因此,当个体认为接受教育是有意义的时候,不仅主动规划自己未来教育,也积极思考未来职业相关的问题。因此,本研究发现,教育价值感不仅在教师自主支持与青少年的教育规划之间起中介作用,同样在教师支持与职业规划之间起中介作用。