新工科背景下工程伦理学课程思政教学设计与实践

李滢 陈柏昆 常立君 李积珍

【摘要】新工科背景下将工程伦理教育与课程思政相融合,对于培养新时代高素质土木专业人才具有重要意义。结合OBE教育教学理念,通过实施“思政元素融入、课程内容重构、教学方式改革、考核评价多元”的“四维”课堂教学改革,改变教师“教”与学生“学”的传统教学范式,构建师生学习共同体,打造共情内化育人模式。借助课程思政元素丰富的优势,设计思政自然融入方案,形成“专业性+正向性+沉浸性+趣味性+特色性”突出、有温度的“五性一度”案例教学模式,构建了工科专业课程思政+工程伦理教育的新方式。

【关键词】新工科;工程伦理学;课程思政;教学设计

中图分类号: G642 文献标志码:A

一、引言

“新工科”建设自2017年正式启动以来,国内各个高校在教育理念、专业建设、人才培养模式、质量标准、课程体系等方面掀起了改革的热潮。这次“新工科”建设提倡立德树人为引领,培养未来多元化、创新型卓越工程人才[1]。教育部在推进“新工科”研究与实践的相关文件中也指出,适应引领新经济的“新工科”要求新时代的行业从业人员有效地落实工程伦理意识、掌握工程伦理规范,并较好地维护和遵守行业基本道德规范和职业规范。显然,“新工科”对人才的要求除了具备专业技能之外,更强调面对未来工程活动中不可预测的利益冲突和潜在风险时应具有相应的道德思辨与实践能力,而要实现这一要求,工程伦理教育无疑是必然的选择[2,3]。

土木工程领域涉及到与社会基础设施建设及人类生存发展密切相关的各类工程建设活动,如房屋、桥梁、大坝等,关系到国计民生,因此对从业人员不仅要求有扎实的专业技能,更要有将公众的安全、健康和福祉置于首要位置的职业精神和职业道德,而这正是工程伦理教育的教学目标。在土木类专业中开展工程伦理教育的可以引导学生建立正确的价值观、职业观和工程伦理观[4],正确应用马克思主义分析工程伦理问题,解决工程实践中的复杂伦理问题。将工程伦理教育与课程思政教育、专业知识讲授相结合,可以深度挖掘工程伦理与社会主义核心价值观、专业伦理、家国情怀、职业道德等相关德育元素的结合点,通过典型案例等教学素材的设计运用,以“润物无声”的方式将正确的价值追求、理想信念和家国情怀有效地传递给学生。能够让学生在面临工程中的风险、安全与责任以及工程实践中的价值选择问题时具备良好的职业道德和职业精神,关注工程与社会、环境与可持续发展之间的关系,能够运用自己的技术和才智为人类创造福祉,促进人、自然、社会的和谐发展。对于培养具有良好工程伦理意识、掌握工程伦理规范、维护和遵守行业基本道德规范和职业规范的新时代土木人具有积极意义,将课程思政融入工程伦理教育是实现新工科背景下专业人才培养目标的有效途径[5]。

本文结合土木工程专业“工程伦理学”课程的专业知识点,深入挖掘思政元素,设计有效融入途径,基于OBE理念开展课程思政教学的实践研究,充分发挥课程思政的价值引领作用,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

二、课程思政教学设计与实践

我国工程伦理教育最早始于西南交通大学肖平教授在1999年开设的工程伦理学课程,之后,北京理工大学、清华大学等高校先后在本科生中开设相关课程,这表明国内诸多一流大学已经就工程伦理教育在现代工程人才培养中的重要性达成共识,并进行了积极的探索。但是,我国工程伦理教育起步较晚,学科基础比较薄弱,总体规模和效果并不算理想。

我校自2019年开始在土木工程专业中开设了工程伦理学课程,共16 学时计1学分,授课对象是土木工程专业大二学生。主要培养学生树立伦理意识,增强伦理判断能力,使其具有高度的工程伦理敏感性,具备良好的职业道德和职业精神。因前期基础薄弱,课程教学中存在着课程思政融入生硬、理工科学生认为工程伦理类课程偏重于“道德伦理宣讲”,缺乏学习内驱力、课程评价形式单一,传统的以纸笔考试为主的评价方式无法精准检测学生的思辨能力达成效果,无法全面衡量育人成效等亟须解决的焦点问题。针对以上问题,我校工程伦理学课程组采用OBE理念实施“目标引领、成果导向、学生中心、多维评价、持续改进”的课堂教学改革,以课程思政为抓手,从课程思政“生硬融入”向“因势利导、顺势而为地自然融入”转变;从注重知识点讲授的“以教为中心”向“知识传授+思维训练+能力提升”并重的“以学为中心”教学模式转变;从重死记硬背、“期末考试一考定成绩”向重独立思考、“全过程学业评价”的考核方式转变,形成了教师“爱教、善教、乐教”、学生“勤学、乐学、会学”的良好氛围,构建师生学习共同体。

(一)课程思政教学设计

1、思政育人理念有效融入,重塑课程目标

工程伦理学课程从帮助学生树立正确的工程伦理观出发,通过工程伦理理论知识传授结合工程案例分析的方式,培养学生解决实际工程伦理问题的能力,锤炼学生的职业道德和职业精神,并且结合青海省情将习近平新时代生态文明发展思想融入教学目标中,培养学生全面理解工程与社会、环境与可持续发展之间的关系,形成能够用自己的技术和才智为人类创造福祉的价值塑造[6]。整个教学目标设计符合布鲁姆认知目标从低阶向高阶进阶的需求,可以实现知识传授、能力培养和价值塑造有机融合,充分发挥课程思政的感染力、价值力,解决重知识、轻能力、价值引领不足的问题。

2、课程思政主题有机契合,重构课程内容

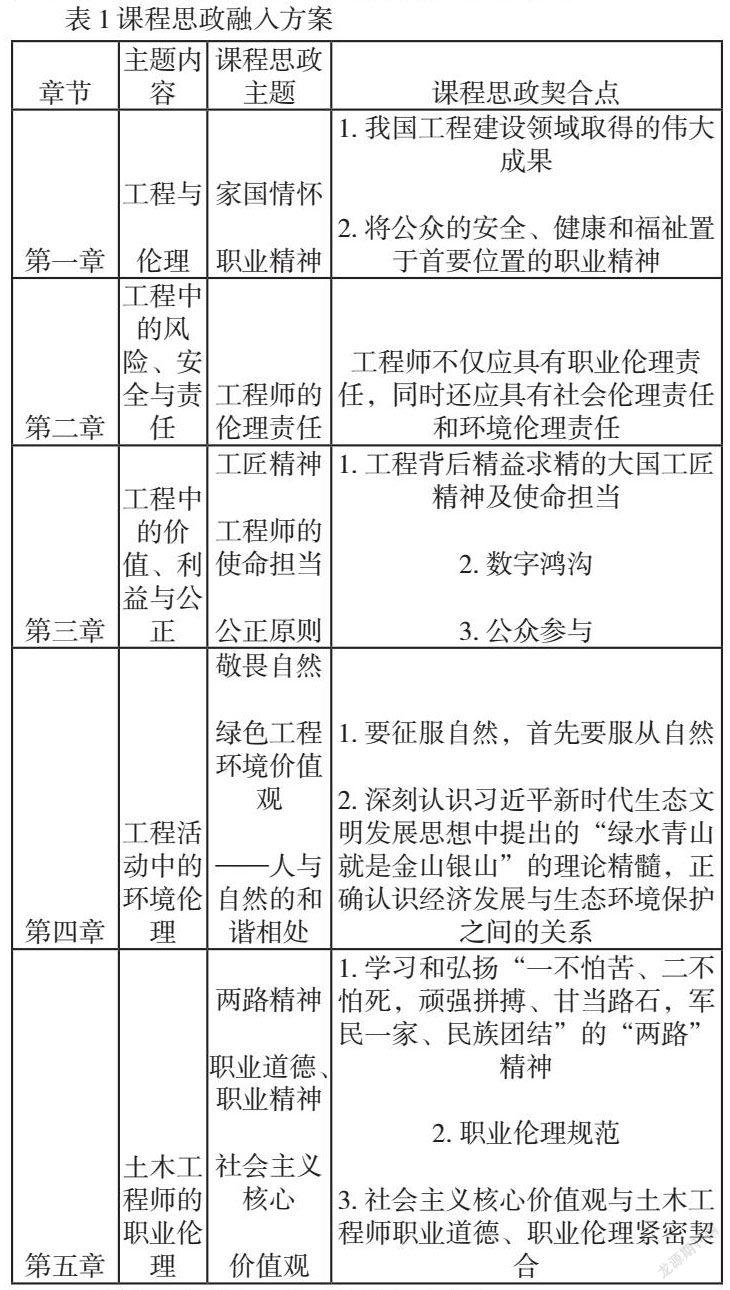

课程思政不是简单、直接地把思政课的部分内容搬到专业课教学中,而是“因势利导、顺势而为”地自然融入。课程思政内容的选择应着力于引起学生的情感共鸣,而不是说教感,这样学生会自然而然地接受,起到潜移默化的效果。《工程伦理学》旨在培养学生正确应用马克思主义分析工程伦理问题、树立正确的伦理意识,增强伦理判断能力,具备良好的职业道德和职业精神,建立正确的价值观、职业观和工程伦理观。所以在挖掘课程思政元素時须准确把握课程授课要点与社会主义核心价值观、工程伦理、家国情怀、职业道德等相关德育元素的结合点,巧妙设计典型工程案例,以“润物无声”的方式将正确的价值追求、理想信念和家国情怀有效地传递给学生。课程组紧紧围绕教学目标,选择与培养拥有优良的道德品质、较强的社会责任感和良好的团队协作精神的土木专业人才紧密相关的“家国情怀、社会主义核心价值观、工程伦理、工匠精神、职业道德”等德育元素[7],重构课程教学内容,实现课程思政主题与教学内容的完美契合,如表1所示。

3、课程案例精心选择,讲好中国故事

利用典型工程案例找到这些思政要素的切入点,案例选择中突出“专业性、正向性、沉浸性、趣味性、特色性”的“五性”,并采用融入场景叙事的案例教学法讲好中国故事,提高学生的参与度,体现有温度的课程思政理念,打造“五性一度”的课程思政教学方式,实现价值引领的育人目标。结合专业特点选择近年来土木工程领域比较典型的超级工程如港珠澳大桥、北京大兴机场等的建设成就让学生坚定民族自豪感,激发学生的爱国主义情怀,讲述超级工程背后精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。围绕新冠疫情爆发初期火神山医院的建设背景及建设过程,让学生理解工程建设在社会发展过程中扮演的“正当行事”的伦理职责,感受土木工程行业从业者在祖国危难时刻的挺身而出的奉献精神以及我们国家在特殊时刻可以快速调动社会资源、满足人民群众基本需求时的制度优势。通过这些案例的学习让学生们结合专业知识正确认识工程的价值、伦理选择和伦理职责,体现了课程案例的“专业性和正向性”。考虑到青海省独有的生态价值和生态禀赋,将绿水青山就是金山银山的习近平新时代生态文明思想理论引入课堂,让学生们正确认识经济发展与生态环境保护之间的关系,以青藏铁路建设中的绿色设计理念和方法作为体现地方“特色性”的案例,培养学生在工程活动中自觉保护环境的意识和行为。将“一不怕苦、二不怕死,顽强拼搏、甘当路石,军民一家、民族团结”的“两路”精神在课堂上重现,让学生们重新审视土木工程师的职业精神,结合土木工程师德职业伦理要求,深刻领会社会主义核心价值观在土木工程师职业道德中的重要地位,体现了教学案例的“特色性+沉浸性”。整个案例教学中采用课堂投票、课堂辩论等方式增加学生参与案例学习的趣味性。

(二)课程思政教学实施

采用“线上+线下”混合式教学模式、“课前+课中+课后“三阶段递进学习模式组织教学。课前给学生发布学习任务清单、预习课件等完成线上学习和小组讨论任务,学生带着任务和问题线上自主学习,培养学生的自学能力、团队合作与沟通能力[8]。线上平台形成线上学习数据,教师通过分析课前学习数据实现精准施教。课中采用“知识点讲授+课堂讨论+案例分析+课堂习题+小组任务+课堂汇报”等多种方式开展教学,教师结合学生线上学习完成情况对重点的知识点进行讲解,并引出教学案例启发学生深度思考,在课堂上通过小组讨论、课堂投票、小型辩论等方式为学生创造更多创新思考及表达、沟通的机会,使学生有代入感、获得感。课后以思考题、笔记整理、课程报告等方式让学生学会总结知识,巩固知识。线上线下教学实现“两性一度”目标,线上学习为线下课堂活动做准备,线下活动以学生为中心,体现知识学习的开放性和高阶性,支撑课程目标达成。教师根据教学平台提供的教学数据分析学生的学习能力、教学目标达成度,关注教学反馈信息,进行教学反思和教学方法和教学模式优化。

(三)教学效果评价

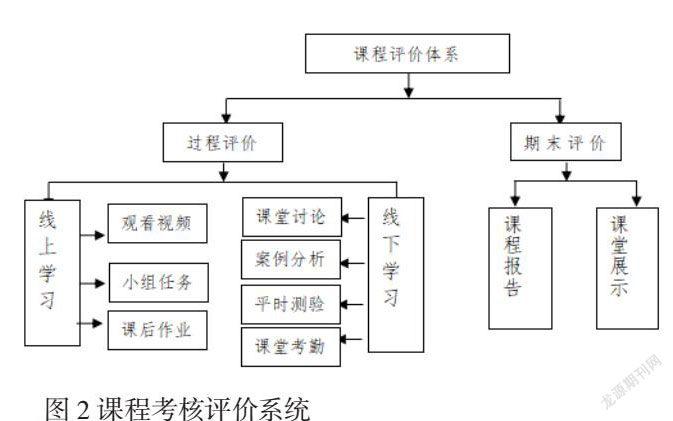

根据课程教学目标和思政育人目标设计构建多元化的评价体系,如图2所示,采用期末评价+过程评价的方式来检验教学目标的达成度,制定出精细的评价指标,多维度考核学生的达成情况。利用雨课堂等教学平台实现学习效果的动态化呈现,让学生实时掌握自己的学习成果,充分及时反映学生成长成才情况,开展教与学的反思反馈和持续性改进,让学生、教师、课程得以共同成长和发展。

经过两年多的实践,《工程伦理学》课程已逐渐形成“以学生为中心,从传统线下教学到现在的构建学习共同体”的教学模式,从最初的老师单声道的讲,到现在的人人发声的多声道的共同“学”,从最初的思政育人入眼入耳,到现在的入脑入心并践行,不断迭代升级,持续性改进。

三、结语

工程伦理教育对实现新工科背景下新时代工程教育立德树人根本使命具有重要意义,立足于土木工程人才培养的新需求,将土木工程伦理教育与思想政治教育相结合,开展从教学理念、教学方法、教学模式等多方面的改革实践,在实现课程的知识传授、能力培养等基本功能的基础上,挖掘并凸显其价值引领功能。充分发挥专业课课堂教学主渠道的作用,引导工科学生们在解决工程伦理问题时具有高度的工程伦理敏感性,具备良好的职业道德和职业精神,帮助学生在未来的工程职业生涯中能够运用自己的技术和才智为人类创造福祉,促进人、自然、社会的和谐发展。通过工程伦理的教育和引导,让土木类专业的学生不仅了解工程建设中的法律法规要求,更能在工程建设中做出合理的伦理选择,成为严谨敬业、尊重自然、社会责任感强和价值观正确的土木人,为国家建设优质工程提供强有力的智力保障。

參考文献

钟登华. 新工科建设的内涵与行动[J]. 高等工程教育研究, 2017, (3):1~6.

林健,衣芳青. 面向未来的工程伦理教育[J]. 高等工程教育研究, 2021, (5):1~11.

鲁春霞. “新工科”视域下高校工程伦理教育的思考与探索[J]. 高等理科教育, 2021, (1):8~12.

朱国芬. 新工科背景下的工程伦理教育探析[J]. 教育教学论坛, 2020, (9):20~23.

夏嵩,王艺霖,肖平,等. 土木工程专业教育中工程伦理因素的融入——“课程思政”的新形式[J]. 高等工程教育研究, 2020, (1):172~176.

张 兵,张沐颖,张敏莉. 基于价值塑造的工程伦理教育学习成效研究[J]. 高等建筑教育, 2021, 30(5):93~99.

徐腾飞,杨成,赵人达,等. 土木工程专业课程思政的融入路径——以混凝土结构设计原理为例[J]. 高等建筑教育, 2021, 30(1):182~189.

冯双喜,雷华阳,刘景锦,等. 新工科背景下土力学课程思政教学研究与探讨[J]. 高等建筑教育, 2021, 30(6):32~38

基金项目:教育部首批“新工科”研究与实践项目“新工科背景下土木工程创新人才培养模

式探索与实践”、青海大学教育教学研究项目“新工科背景下土木类专业工程伦理教育实践路径研究”(JY202122)、青海大学2020年课程思政精品示范课程“工程伦理学”(SZ2002)

作者简介:李滢(1974-),女,青海大学土木工程学院教授,硕士,主要从事土木工程材料方向研究