毛泽东诗词英译的文本变形倾向

——以《沁园春·长沙》为例

李淑芳,乔劲松

(青岛滨海学院,山东 青岛 266555)

引言

毛泽东是伟大的无产阶级革命家,也是举世公认的伟大诗人。他的诗词,记录了中国革命各个历史阶段的光辉历程和一系列重大历史事件,体现了革命导师的伟大思想。毛泽东诗词的对外译介早在20 世纪30 年代就开始了(1937 年,美国记者埃得加·斯诺的《七律·长征》英译)。截至目前,已出版的毛泽东诗词英译本已达十余种,“发行量之大,超过了全世界任何诗人的诗集,几乎等于有史以来出版过的英文诗集的总和”[1]。毛泽东诗词在全世界范围内的影响之大,由此可见一斑。

近年来,毛泽东诗词英译的研究也受到学术界的广泛关注。但对著名的《沁园春·长沙》一词的研究相对较少,笔者发稿前在知网上以“《沁园春·长沙》”和“翻译”为主题进行搜索,仅有11 篇文章。已有研究主要涉及该诗词英译本的评价与赏析研究(如熊德米[2]、单畅[3]、张梦雪,等[4]),不同理论视角的翻译研究(如叶从领,等[5]、黄辉[6]、李玮,等[7]、张梦雪,等[8]、魏薇,等[9])和意识形态视角的翻译研究(如钱玺仰[10]、李崇月[11]、孙志祥,等[12])。本研究拟从新的理论视角,以贝尔曼否定分析理论为指导,选取毛泽东诗词较有影响力的三个英译本,即官方英译本[13]、许渊冲英译本[14]和李正栓英译本[15],以《沁园春·长沙》一词为例,分析各自英译中的文本变形倾向,以期对毛泽东诗词英译研究提供新的视角,为毛泽东诗词英译的翻译活动提供一定的借鉴和启发,从而推动毛泽东诗词及中国文化走出去的进程。

一、理论框架

法国著名翻译学家安托瓦纳·贝尔曼(Antoine Berman)在其代表作《异的考验》一文中提出,翻译是一种“异质性的考验”[16],译文应最大限度地“保留原文的异质性”[16],从而使目的语读者体验到源语言和源语文化中的异质性。但是,由于译者受到“民族中心主义”力量的影响,翻译过程中,原文不可避免地会遭受译入语语言和文化的冲击。很多译者会采用“归化”的翻译策略,通过“意译”的翻译方法[17],忽略外来词的“异”,从而使目的语读者更容易理解原文的意义。但不可否认,这种做法阻碍了不同语言、不同文化间的交流。贝尔曼极力反对这种做法,他认为,“翻译行动恰当的伦理目标是原原本本地接受异质性”[16]。基于此,贝尔曼构建了“文本变形系统”[16],并把这种文本变形形式的分析称为“否定分析”[16]。同时,基于自身的翻译实践,贝尔曼总结了文本变形中常见的12 种“文本变形倾向”[16],让译者们在翻译过程中尽量避免这些倾向的发生,以最大限度地保留源语言和源文化中的异质性。贝尔曼对翻译“异”的反思深刻影响了美国翻译理论家劳伦斯·韦努蒂,其后来的“归化”和“异化”翻译思想也正是由此发展而来。2000 年,韦努蒂将贝尔曼的这一“否定分析”理论翻译成英语,使其在英语译界受到广泛的关注。

贝尔曼“否定分析”理论的12 种变形倾向分别是:

(1)合理化(rationalization)指按照某种话语顺序的观念将译文进行重新整合;

(2)明晰化(clarification)指在译文中把原文作者不希望清晰的部分变得清晰。

(3)扩充(expansion)指译文篇幅虽然较长于原文,但是并没有增加实质性的内容,反而造成了原文节奏的破坏;

(4)雅化或俗化(ennoblement or popularization),雅化是指译者为了创设某种风格而改写原文,使得译文较原文更加高雅,俗化是指译者为使译文更加通俗易懂而盲目使用“口语”或者“俚语”,使得译文过于通俗并造成了原文语言特点的流失;

(5)质的受损(qualitative impoverishment),指译文中的“术语、表达、形象”缺乏原文的醒目性和丰富性,译文的能指性和丰富性也大打折扣;

(6)量的受损(quantitative impoverishment),指原文中某个词(或是某段篇章)的所指在译文中有所减少;

(7)节奏的破坏(the destruction of rhythms)指译文中随意调换语序或随意使用标点,而对原文的节奏感造成破坏;

(8)内在意指网络的破坏(the destruction of underlying networks of signification)指译者没有注意到原文隐藏于文本之下的内在意指网络,在译文中随意替换原文词汇,从而造成了原文词汇的统一性和和谐性的破坏;

(9)语言结构的破坏(the destruction of linguistic patterning) 指译文过分夸大原文中的多个元素中的某一个元素,造成其他元素的弱化;

(10)方言系统和异国情调的破坏(the destruction of vernacular networks or their exoticization)指用译入语中的相似表达翻译原文中的本土语言从而造成了源语方言系统和异国情调的破坏;

(11)表达及习语的破坏(the destruction of expressions and idioms)指用译入语中的“对等词”翻译原文中的习语、谚语;

(12)语言叠加的抹杀(the effacement of superimposition of languages) 指原文中本有多种语言共存,而译者在译文中试图消灭其中的某些语言使得原文语言的丰富程度遭到削减。

二、《沁园春·长沙》英译的文本变形倾向分析

《沁园春·长沙》是毛泽东诗词中最为著名、流传最为广泛的诗词之一。与大多数毛泽东诗词的结构相似,该首词从上阙的写景入笔,景中寓情,到下阙的直抒胸臆结束,情景交融。这首词创作于1925 年秋,这时的国内形势和无产阶级革命的形势都不乐观。确立新三民主义三大政策的国民党领袖孙中山先生逝世,反对国共合作的国民党右派抬头,国民党左派领袖廖仲恺被暗杀;共产党内以陈独秀为首的右倾机会主义者们主张一切服从国民党,要暂时放弃无产阶级革命[18]。因此1925 年党领导的革命已处于极为严重的危机时期。在这一历史背景下,毛泽东作了这首词,既抒发了自己对当时革命形势的慨叹,又体现了毛泽东欲挽狂澜的迫切心情和对革命与祖国前途的乐观主义精神。

本研究选取毛泽东诗词较有影响力的三个英译本,即官方英译本(以下简称“官译本”)、许渊冲英译本(以下简称“许译本”)、和李正栓英译本(以下简称“李译本”),以《沁园春·长沙》为例,从否定分析的视角,对比分析不同译本中的文本变形倾向。研究目的是为了明确毛泽东诗词英译中可能出现的文本变形倾向并对一些严重变形加以避免,从而为毛泽东诗词英译提供一定的借鉴与启发。

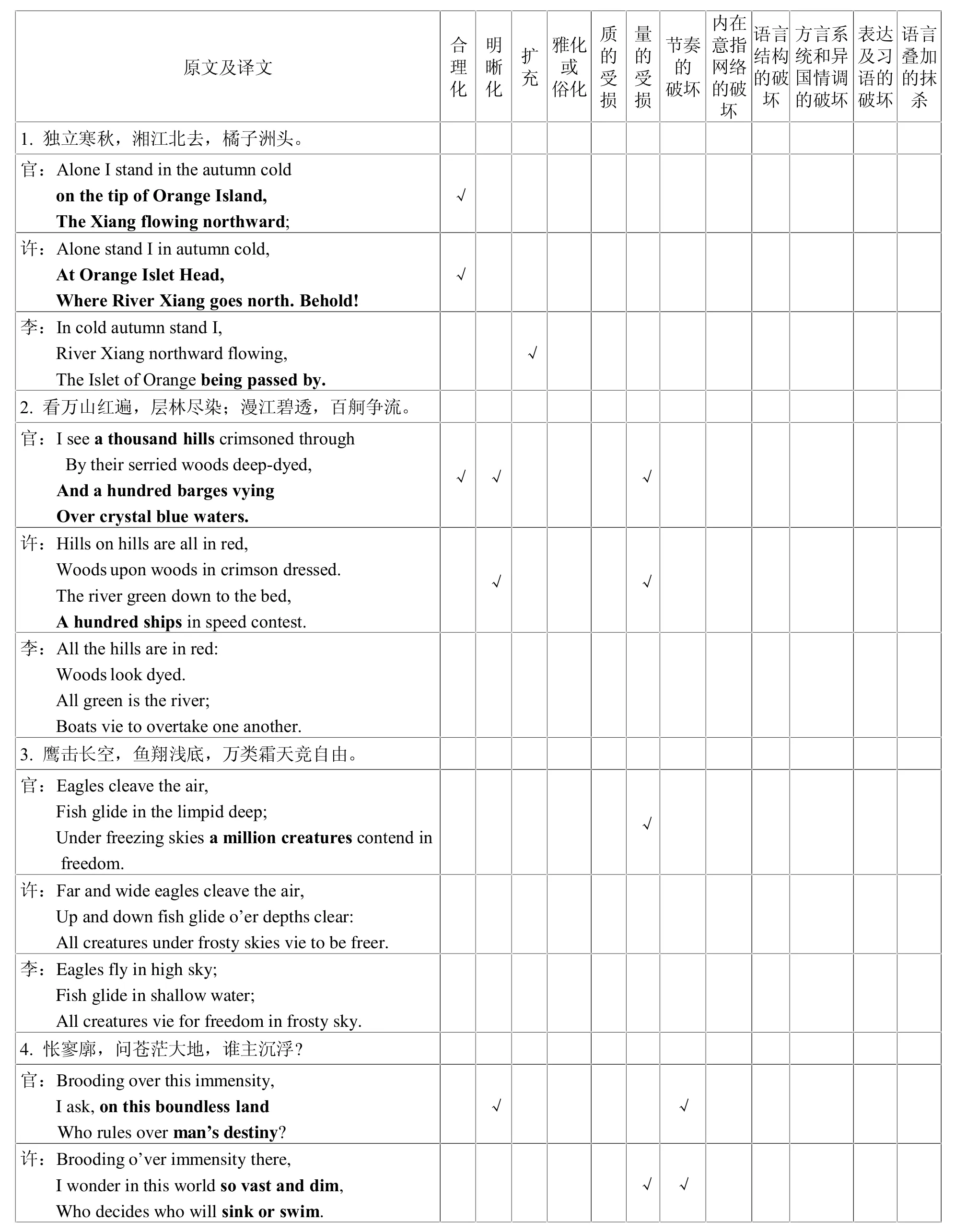

笔者分别从横向和纵向对《沁园春·长沙》三个译本的文本变形倾向进行了研究。研究发现,横向来看,《沁园春·长沙》8 句词的译文中,三个译本共计出现了33 处变形(表1 中加粗部分),其中官译本13 处,许译本8 处,李译本12 处。这说明在翻译过程中,三个译本都受到了文本变形系统的侵袭,产生了不同程度的变形。从纵向来看,三个英译本共出现了12 种变形倾向中的10 种。其中,“合理化”共出现了3 次,“明晰化”3 次,“扩充”3次,“雅化或俗化”1 次,“质的受损”3 次,“量的受损”7 次,“节奏的破坏”6 次,“内在意指网络的破坏”4 次,“语言结构的破坏”1 次,“方言系统和异国情调的破坏”2 次。具体变形倾向如表1 所示:

表1 《沁园春·长沙》三种译本的文本变形倾向

续表1 《沁园春·长沙》三种译本的文本变形倾向

三、案例分析

以上是对《沁园春·长沙》三个英译本中文本变形倾向的总体分析,下面笔者选取几个实例进行具体分析。

例1:看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。(英译见表1 中句2、3)

此两句以一个“看”字统领,诗人把读者带进一个秋水长天、雄奇伟丽的广阔背景中。远看:“万山红遍,层林尽染”;近观:“漫江碧透,百舸争流”;仰视:“鹰击长空”;俯视:“鱼翔浅底”。作者以短短几句,描绘出一幅立体的寥廓万里、绚丽多彩的江南秋景图。作者由此引发联想,最后归结为“万类霜天竞自由”,意指当时各党派相互斗争的国内形势。

毛泽东诗词中,数词的使用尤为突出。据张智中[19]统计,毛泽东诗词中出现的数词(包括“几”“半”)共达194 个。本句中也连续出现了几个数词,“万”山、“百”舸、“万”类。这几个数词并非实数,均是作者为增强感染力和豪迈的气势所用。官译本中,三个词分别译成“a thousand hills”,“a hundred barges”,“a million creatures”,许译本中也将“百舸”译为“a hundred ships”。这些译文都将虚数译成了确切的实数,致使原诗的模糊美感大打折扣,由此产生了“明晰化”和“量的受损”变形。相比之下,李译本的处理相对恰当,将三个数词予以淡化处理,分别译为“all the hills”、“boats”、“all creatures”,未产生变形。许译本中对“万山”一词的翻译更是值得称赞,将其译为“hills on hills”。这种名词叠用的形式,不仅未产生变形,而且成功再现了原诗歌的韵律和节奏,将原诗想要表达的数量庞大之意传达得出神入化。这也正体现了许渊冲先生对“音美、意美、形美”的三美观的追求与践行。

例2:怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?(英译见表1 中句4)

此句是上、下阙的过渡句,作者触景生情,联想到当时的革命形势,不禁发出“谁主沉浮”的历史一问。“怅”原意指“失意、不痛快”,联系上下文和该诗词的写作背景可知,“怅”字应表达由深思而引发激昂慷慨的情绪。李译本将“怅”字译为“sigh”(叹气、叹息),明显与“怅”字的含义和所表达的思想感情不符,破坏了原文词汇的统一性和和谐性,因此产生了“内在意指网络的破坏”这一变形。相比较而言,官译本和许译本中将“怅”字译为“brood”(沉思、忧思)更符合其“深思”的含义,原词的意境也得以成功传达。

对“问苍茫大地”一句的处理,三个译本也是各不相同。官译本和许译本均将原文中“苍茫大地”这一宾语成分改译为状语成分,官译本还在中间添加了逗号,许译本则将“苍茫”一词由前置定语改译为后置定语,这种词序和标点的变化破坏了原诗的节奏,造成了“节奏的破坏”的变形。李译本中未改动原词的顺序,但漏译了“苍茫”一词,原文的丰富性大打折扣,又将“大地”增译为“the earth and sky”(天地),因而产生了“质的受损”和“扩充”的变形。

“谁主沉浮”的历史一问更是内涵丰富,原诗中并未说明沉浮的主体,是自然,或是人类,还是其他?结合原诗上下文和当时的写作背景,笔者认为,此处应为谁是这寥廓大地各竞争者中胜败的主宰者,而潜在之意即为中国共产党应该争做这一主宰者,力挽狂澜。对比三个译本,李译本“Who will lord over the world?”的译文更接近原文的涵义;官译本“Who rules over man’s destiny? ”将沉浮的主体明晰为人类,产生了“明晰化”的变形;许译本将其直译为“Who decides who will sink or swim”,sink 和swim 两词压同样的头韵,这一译文虽成功传达了原诗的“音美”,但是这两词的适用范围仅限于水中的“沉”与“浮”,原文的所指范围大大缩小,“量的受损”由此产生。

例3:携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。(英译见表1 中句5)

基于上片词所表达的欲主沉浮的雄心壮志,诗人浮想联翩,想起当年跟很多朋友在橘子洲一起散步、游泳、畅论天下大事的情景,回忆起当年那段难忘的峥嵘岁月,有感而发,直抒胸臆。“峥嵘”意为“卓越、不平凡”,“稠”指“密、多”,“忆往昔峥嵘岁月稠”即指“回忆过往,不平凡的日子很多”。官译本该句的译文中,“crowded”若是对应“稠”字,那就漏译了“峥嵘”一词,若是兼译“峥嵘”,那力量又有所减弱,原文的醒目性和丰富性都受到了影响。李译本中“峥嵘”译为“good days”,所传达的意义也有失偏颇,较原文相比,译文的能指性和丰富性也大打折扣。官译本和李译本中此句的译文都产生了“质的受损”的变形。相比而言,许译本将“峥嵘”译为“salient”(显著的、突出的),“稠”译为“thick”(浓密的、密集的)。这种处理更为恰当,更贴合原诗的涵义,未产生变形。

例4:恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。(英译见表1 中句6)

该段诗词是对上句中“百侣”的描述,一个“恰”字,统领接下来的七小句诗,形象地概括了在那段难忘的峥嵘岁月里,诗人和他的同学如蔡和森、何叔衡、张昆弟等立志救国的知识青年,正值青春年少,意气风发,热情奔放,英姿飒爽、激浊扬清。

对句首“恰”字的处理,相比之下,许译“when”一词的翻译最为恰当,且“when”后逗号的使用,更突出了“恰”字对后面几句诗的统领作用。官译本译文中未能找到“恰”字的对应翻译,其统领作用更无从体现,破坏了原文的节奏感,产生了“节奏的破坏”的变形。李译中的“then”应是对应“恰”字,但这种处理只能保留“恰”字与“同学少年”这一句的联系,割断了其与后面几句诗的关系,亦破坏了原诗的节奏;另外,李译过分夸大了原文中“少年”这一元素,忽略了“同学”这一元素,“语言结构的破坏”由此产生。

后三句接连三个形容词“风华正茂”“书生意气”“挥斥方遒”生动描述出了早期革命者雄姿英发的战斗风貌和豪迈气概。其中“挥斥”一词出自《庄子·田子方》:“挥斥八极”,意指“意气奔放”,“方”意为“正”,“遒”指“强劲有力”。“挥斥方遒”即指热情奔放、劲头正足。许译将“挥斥”直接译为“criticized”,错误理解了原文的意思,造成错译。李译“Talking with all our power”过于通俗,造成了“俗化”的变形。另外,三个英译本均未保留“挥斥方遒”的形容词性,破坏了原文词汇的统一性和和谐性,此处均产生了“内在意指网络的破坏”的变形。

结语

文本变形现象在毛泽东诗词英译中普遍存在,有些变形甚至不可避免,究其原因,主要有以下几点:1.汉英语言的差异。英语重形合,其句子有固定的语法结构和表达形式;汉语重意合,其句子是根据字词的含义来组合和连接。汉英语言的差异导致译文容易出现“合理化”“节奏的破坏”“语言结构的破坏”等变形倾向。2.汉语诗词的语言特点和文化元素。汉语诗词语言极为精简,但意义深邃,尤其是毛泽东诗词,其中的文化元素极为丰富。受到语言、文化差异的影响,为了帮助目的语读者理解译文,翻译过程中,译者大多倾向于将诗词的含义进行解释或者直接采用归化的翻译策略,易出现“明晰化”“扩充”“雅化或俗化”“方言系统和异国情调的破坏”“表达及习语的破坏”“语言叠加的抹杀”的变形倾向。3.不同译者对毛泽东诗词中的一些词汇、表达的理解各不相同,甚至会有一些偏差和错误。这就势必会造成译文中的“质的受损”“量的受损”“内在意指网络的破坏”等变形倾向的出现。

针对不同的变形倾向,笔者认为,在毛泽东诗词翻译过程中,某些变形倾向如“合理化”“明晰化”等,这类变形是为了使目的语读者更大限度地理解和接受译文,它们的出现大多是必要的并且是有益的。但也有一些变形倾向如“质的受损”“量的受损”“内在意指网络的破坏”“语言结构的破坏”等是应该尽量避免的,这些变形有可能会导致原文信息和语言特点的不完整甚至错误传达。以下几种方法有助于避免这类变形倾向的发生:

1.数词的淡化处理,如李译本中对“万山”“百舸”“万类”的翻译(例1)。

2.名词叠用形式,如许译本中对“万山”一词的翻译(例1)。

3.恰当选词,如官译本、许译本中对“怅”字的翻译(例2)、许译本对“峥嵘”“稠”的翻译(例3)等。

4.句式和标点的灵活运用,如许译本对“恰同学少年”一句的翻译(例4)。

综上所述,文本变形现象在毛泽东诗词英译中普遍存在,但并非不可避免。虽然本研究仅局限于《沁园春·长沙》一词的英译,但笔者期望通过本研究,提醒译者们在翻译毛泽东诗词过程中应意识到这些变形倾向的存在并加以避免,以最大限度地保留源语言和源文化中的异质性,为毛泽东诗词英译提供一定的借鉴与启发,进而最大限度地实现毛泽东诗词对外传播的目的。