侧调论

——以姜白石侧商调为鉴

丁承运

“侧调”一名,最早见于《宋书》的佚文,《旧唐书·音乐志》说它生于楚调,为相和五调之一。①[南朝宋]谢灵运《会吟行》曰“六引缓清唱,三调伫繁音”,李善注曰“第一平调,第二清调,第三瑟调,第四楚调,第五侧调。然今三调,盖清、平、侧也”,此为《宋书》佚文,载[南朝梁]萧统编,[唐]李善注:《文选》卷二十八,中华书局辑刊:《四部备要》(第九十一册),北京:中华书局1989年版(影印中华书局1936年版),第289页。但唐宋的音乐文献,每有称清、平、侧为清商三调的,说明侧调还曾在清商乐中占有显著的地位。琴书尚有古侧、蜀侧、侧楚、侧羽诸调名。②“蜀侧”“古侧”调名见于《碣石调·幽兰》卷尾曲目,中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》(第一册),北京:中华书局2010年版,第8页;[元]陈敏子《琴律发微》之“旧谱诸调名”列有“侧楚”“侧蜀”“侧羽”“侧商”,载[明]蒋克谦:《琴书大全》卷十一,中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》(第五册),第221页。唐末清乐衰微,北宋沈括就说侧调的声韵特点已经无法辨别了,③《梦溪笔谈校证》曰:“今乐部中有‘三调乐’,品皆短小,其声噍杀,唯道调、小石法曲用之。虽谓之‘三调乐’,皆不复辨清、平、侧声,但比他乐特为烦数耳。”(胡道静:《梦溪笔谈校证》,虞信棠、金良年整理,上海:上海人民出版社2016 年版,第192—193页。)南宋姜白石曾根据琴乐的侧弄,新制了侧商调的调弦法及《古怨》等曲。④[宋]姜夔:《白石道人歌曲》之《古怨》,中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》(第一册),第11—12页。以后,姜白石的著述也成了研究侧商调的重要文献。

笔者最初也是从姜白石的侧商调入手,来探寻侧调的音阶调式特点及流变的。本文原为1984 年中国音乐研究所建所三十周年学术研讨会所提交的论文,当时虽提出侧调为隋唐俗乐二十八调之权舆,但其深层的原因终不甚明了。三十年来,这个问题始终萦绕心中,所以此文一直没有发表。直到2001年我重回到武汉,有较多的机会考察荆楚民间音乐;更受杨匡民先生“三音歌”、童忠良先生“基因说”等研究之启发;又从长江文化的宏观视野审视各个案间的相互联系,遂获得了认识上的飞跃,前之困惑,遂豁然贯通。方知侧调的形态不但对楚调与清商三调研究具有重大意义,也是隋唐俗乐二十八调宫调体系及旋宫八十四调理论得以成立的关键所在。而解开这个千古之谜的钥匙,竟是一直为雅乐家不屑一顾的民间山野之学。自宋代沈括、姜白石以下诸乐家,多是取三分损益的七律为声律标准的思维模式,当然就无法认识民间音乐多元多姿的音乐形态。因将旧稿重加厘正,提出来以就正于诸位方家。

一、“侧商调里唱伊州”的解读与局限

古乐书有关侧调的记载很少,侧商调却是后世常提起的话题,这大概是因为唐王建宫词“侧商调里唱伊州”的名句,与南宋诗人姜白石所做的复原研究及名作《古怨》的关系吧。

(一)姜白石之“侧商调”复原研究

南宋姜白石是从琴乐侧弄入手,追寻《伊州》的宫调并据以新制侧商调弦法。

姜白石琴曲“侧商调”序说:“琴七弦散声具宫、商、角、徵、羽者为正弄,慢角、清商、宫调、慢宫、黄钟调是也。加变宫、变徵为散声者曰侧弄,侧楚、侧蜀、侧商是也。侧商之调久亡,唐人诗云:‘侧商调里唱伊州’,予以此语寻之,《伊州》,大食调,黄钟律法之商,乃以慢角转弦取变宫、变徵散声,此调甚流美也。盖慢角乃黄钟之正,侧商乃黄钟之侧,它言侧者同此。然非三代之声,乃汉燕乐尔!予既得此调,因制品弦法并《古怨》。”⑤[宋]姜夔:《白石道人歌曲》之《古怨》序文,中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》(第一册),第11页。

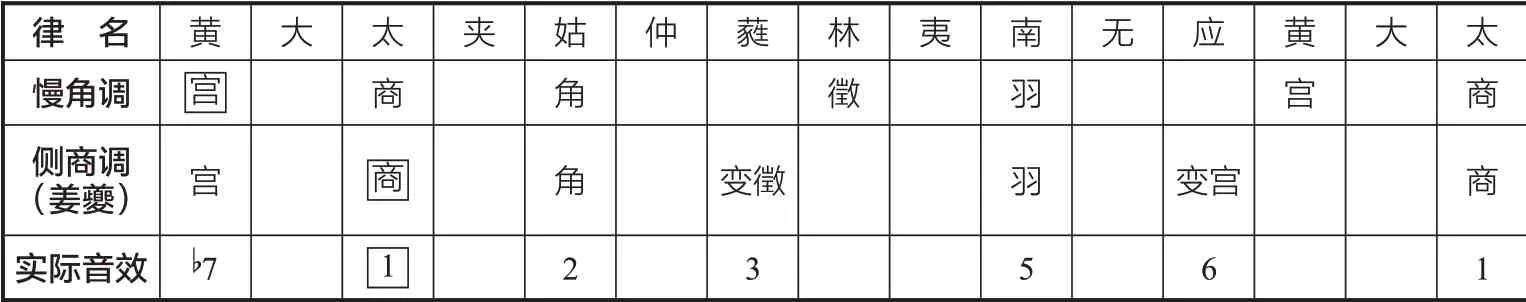

姜氏是从琴调的角度来研究侧商调的。他复原此“侧商调”的办法,是依据琴乐侧弄调弦法(散声中有变宫、变徵)为蓝本;寻得当时《伊州》为大食调,大食调为黄钟商,姜氏将它对应于古琴之慢角调(琴家称一弦为黄钟),但慢角调是正弄,姜氏乃将其四、六弦各降低半音取得变徵,变宫而成为一个新调(见表1)。

表1 姜白石自制侧商调调弦法

用姜氏自己的话说就是“慢角乃黄钟之正(弄),侧商乃黄钟之侧(弄)”。据此弦式姜氏又自制了《古怨》与《越相》二曲。其中尤以《古怨》一曲,因为是现存最早的古琴减字谱琴曲,歌词又极具特色,而为后世音乐文学家所重视。

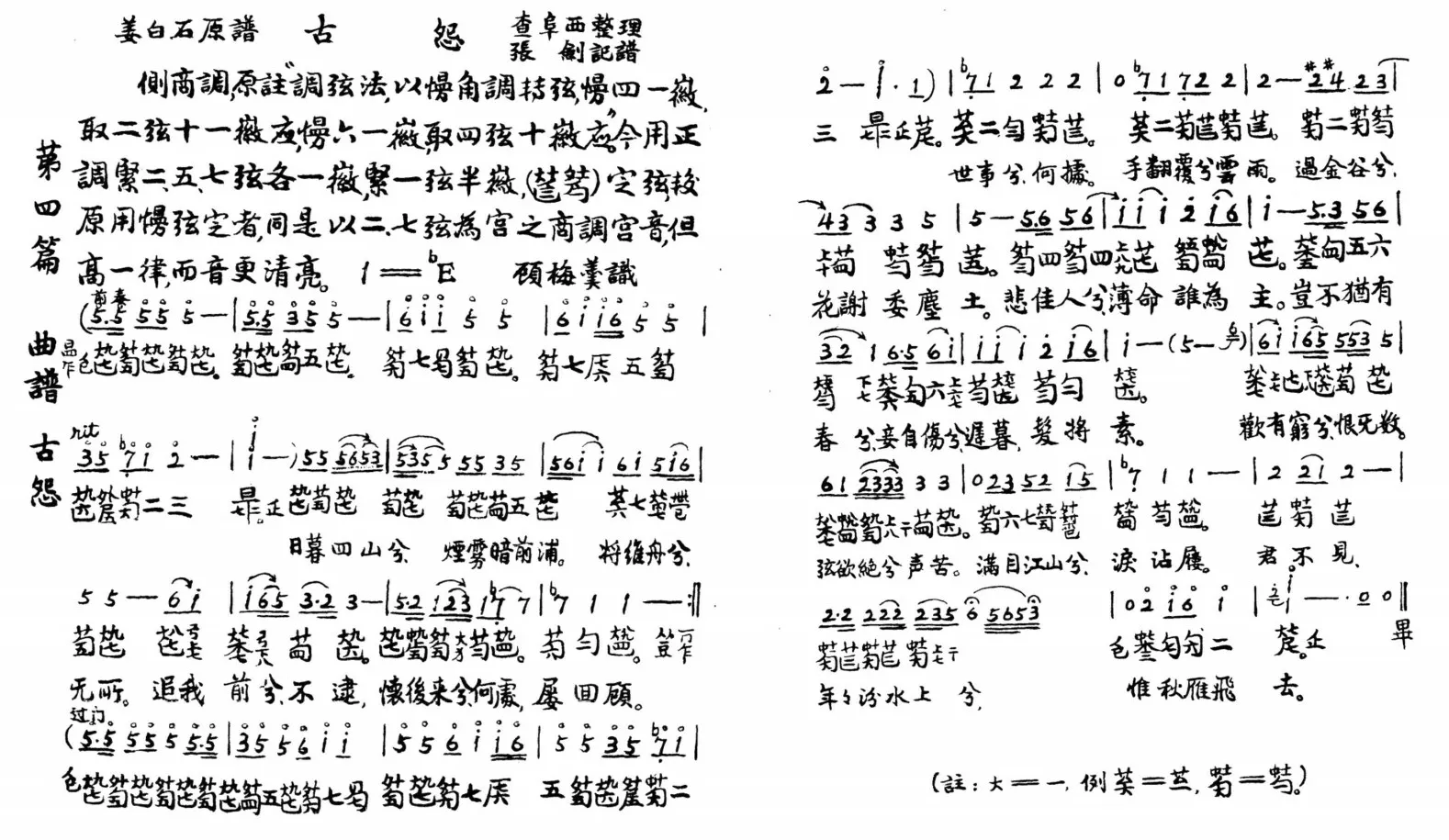

谱1 为前代琴学巨擘查阜西先生于1950 年据《白石道人歌曲》打谱演绎,他的定弦方法是将一、二、五、七弦升高半音,与姜白石慢三、四、六弦各一徽的弦法相同,调高一均。由于姜氏原谱是古音阶之商调,商为调式主音,二变又作为“侧声”加以强调,变徵适成为主音上方的大三度音,因而实际上是清商音阶宫调式的效果。所以前代琴家也都把它记谱为清商音阶宫调式了,这早已是音乐学界对此调的共识。

谱1 查阜西打谱《古怨》⑥顾梅羹:《琴学备要》(下册),上海:上海音乐出版社2004年版,第570—571页。

但是,姜氏《古怨》原谱泛音乐段的结束音是“散擘六”;全曲泛音结束句前最后一个音是“吟上七”,此二音未被打谱者注意,而将前者改为“散擘七”;后者实际演唱时又下滑至mi。姜氏在这关键的两处是要强调他所说的变宫与变徵为侧声的论断!可惜打谱者未能理解作者的用心。

泛音乐段前四句都落徵音,只最后一句落宫音齐撮上,乐段到此已经结束,却加了一个“散擘六”来,因为前面没有任何铺垫,此音显得与前面的音调格格不入,很像是一个错字,所以查先生把它校改为“散擘七”,与撮二七相应。而按音曲调一带而过地落在六弦“变宫”之位,只是为结束句做铺垫,都未能改变全曲调式主音在商声的清商音阶的调性,所以有学者就据此得出了“所谓侧商调就是以黄钟宫旁侧的商音为宫的带降si(闰)的调式”⑦龚一、许国华:《姜白石〈古怨〉之剖析》,《人民音乐》1979年第Z1期,第81—85页。的结论。但不无疑惑的是:清商音阶是俗乐商调的共性特点,即唐俗乐七商调共同的调式特点。这种民间音乐中随处可见的清商音阶就是侧商调吗?下面我们再从唐俗乐《伊州》的宫调做进一步的探讨。

(二)唐俗乐《伊州》之侧商调

宋王灼《碧鸡漫志》说:“《伊州》见于世者凡七商曲:大石调、高大石调、双调、小石调、歇指调、林钟商、越调,第不知天宝所制七商中何调耳。王建《宫词》云:‘侧商调里唱伊州’。林钟商、今夷则商也,管色谱以凡字杀,若侧商即借尺字杀。”⑧[宋]王灼:《碧鸡漫志校正》,岳珍校正,成都:巴蜀书社2000年版,第79—80页。王灼素称知音,他对《伊州》宫调的记载,就反映了重要的情况。可惜语焉不详,借字杀的说法就颇为费解,是否借字杀就是侧商调呢?

幸好古人的类书尚保存了一些古文献的片段,适可补王灼记述之不足。明彭大翼辑的《山堂肆考》载:“《伊州》,商调曲,西凉节度盖嘉运所进也。其曲五首,前七言二绝,后五言三绝;入破五首,前七言三绝,后五言二绝。商调,乃无射,以凡字杀;后入破则无射羽,林钟也,名商角调。调借尺字杀,谓之侧商。故王建曰:‘侧商调里唱伊州’。”⑨[明]彭大翼:《山堂肆考》(明刻本)徵集十六卷,见中央音乐学院中国音乐研究所编:《中国古代音乐史料辑要》(第一辑),北京:中华书局1962年版,第758页。

这段材料透露了非常重要的乐曲信息,其一,说明了《伊州》一曲的缘起,它是西凉节度使盖嘉运所进的“商调”曲,王灼不知道天宝年间的《伊州》是七商调中的哪一调,这里却做了明确的记载,就是也称为林钟商的“商调”;其二,此曲的结构,原曲与入破后各有五首歌曲,体量相当,远不是简单的“借字杀”所能概括。《伊州》之侧商调,是从入破开始,往而不返的移宫转调。新调为商角调,调首在林钟,与原调商调都属林钟均之林钟商与林钟角调,为俗乐二十八调体系中的同名关系调。所谓侧商,指的就是这一调,称为“侧商”则是显示了它和乐曲主调商调的从属关系。

这段话还从侧面反映出两个重要的线索,它称入破后的调性为无射羽,它印证了商调头无射并不是学者通常理解的起调毕曲的商音,而实为清商音阶的宫音之位,即商调之无射还是要读做宫的。二者的区别是:前者是调式的概念(商调式),而后者是音阶的形式。其次,商角调(即林钟角)为无射羽,这说明唐宋俗乐角调的调性并非正声七律之闰角(角调式),而实为下徵音阶或清商音阶之羽调式(详见下文)。

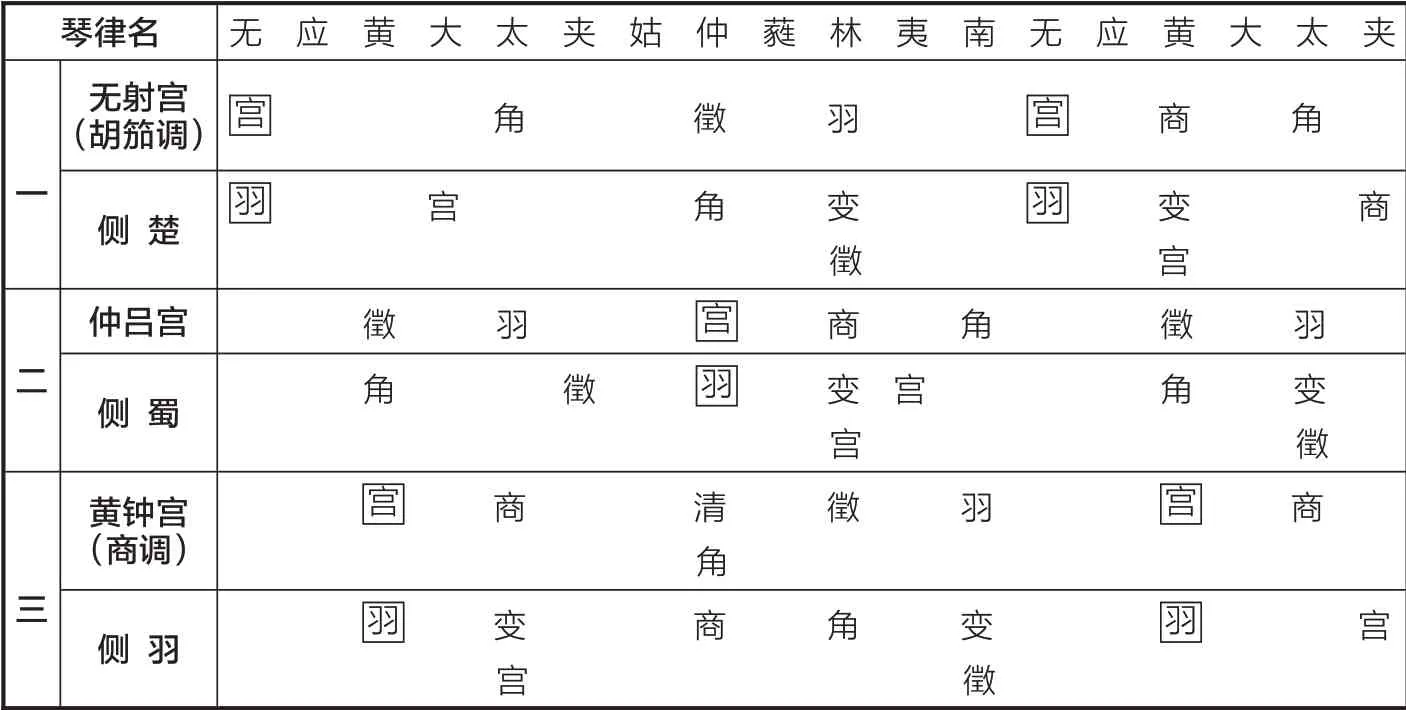

蔡元定《燕乐书》和张炎《词源》,均称林钟商为商调,林钟角为商角调。沈括《补笔谈》载有此二调声字及杀声,则其音列、音域可据以确定。现依诸家之说列表如下(为了显示其音阶结构,商调、侧商调用简谱表示,各调调头概用方框显示)。

表2 唐俗乐《伊州》音律复原表

由上表可见,侧商调由于“高工”的使用,是一个八声音列。杨荫浏《中国古代音乐史稿》说:“民间应用了清商调,但同时并不完全放弃古代黄钟宫音阶中的大七度音;这就产生了清商音阶与新音阶同时并用的情形,也就产生了新的八声音阶。”⑩杨荫浏:《中国古代音乐史稿》(上册),北京:人民音乐出版社1981年版,第260页。这段话刚好可以用来解释侧商调的调性特点:它的音阶结构为下徵音阶与清商音阶并用之羽调式。

(三)琴乐“侧商调”为姜白石所首倡

姜白石力图从琴乐侧弄“复原”侧商调的调弦法与音乐,但遍寻琴乐历史文献,除姜氏的论说外,都不曾有过关于侧商调的任何踪迹。

记录琴乐外调最详细的宋代文献《外调转弦》和《又法》,都只有“侧楚”“侧蜀”“侧羽”三个侧调。⑪唯元代陈敏子《琴律发微·旧谱诸调名》一篇,考订历代古琴外调三十五个之多,可以说已经搜罗无遗了,其中在“侧楚”“侧蜀”“侧羽”三个侧调后,载有姜白石所制“侧商”调,但明确说是姜氏自造,而且他的理论只适用于他的“侧商调”,和别的侧调都对不上号。⑫[元]陈敏子:《琴律发微·旧谱诸调名》,载[明]蒋克谦:《琴书大全》卷十二,中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》(第五册),第221页。可知在姜氏之前琴乐中并不曾有过一个名为“侧商调”的外调,或者说即使有“侧商调”之实也无“侧商调”之名。而姜白石除了引据唐人“侧商调里唱伊州”诗句之外,也没有更多的史料以资验证。仔细想起来,我们是被“侧商之调久亡”一句给误导了,先入为主地以为琴调中确有一个失传了的侧商调。

姜白石所追寻的,其实是唐俗乐中的侧商调。但他像是没有看到王灼的论述,因为他未能依据《伊州》的祖调“林钟商”及所犯的“商角调”,而只是找了一个《伊州》七商中晚出的大食调,这只能算是侧商祖调林钟商的衍生版本;二是他虽明指变宫、变徵为侧声,但并没有把变宫作调式主音对待,而是如蜻蜓点水般的浅尝辄止,这个“侧声”仅是一个象征性的存在。结果把他的“侧商调”做成了“大食调”的古琴翻本了——姜氏复原出来的是清商调而非侧商调。但应该注意的是:姜氏的实验即使百分之百的正确,也只不过是唐俗乐侧商调的古琴还原本,和琴乐传统的侧调,也是不能等同看待的。

二、侧蜀、侧楚、侧羽与琴通三均说

(一)侧楚

姜白石的“侧商调”序称“加变宫、变徵为散声者曰侧弄,侧楚、侧蜀、侧商是也”。提出的第一个例证就是侧楚调。联系《旧唐书·音乐志》上说的“侧调生于楚调”的明文,首称侧楚是很有道理的。这几例中除了侧商调是他根据文献自拟的,其他二侧调都是传世的琴调,才能够成为他立论的根据。

《琴苑集》上有侧楚调,调弦法作“离忧紧七”。那么离忧是一个什么调?据《崇文书目》所载,离忧是唐代就已有的古调。《琴律发微》中载有离忧调的应弦法:慢一紧五各一徽,又慢二半徽、应[散]五。⑬[元]陈敏子:《琴律发微》引《琴苑集》,载[明]蒋克谦:《琴书大全》,中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》(第五册),第222页。侧楚是在离忧调的基础上再紧七弦而成,紧七未著具体徽位,说明不是特殊调法,应同于一徽之例。离忧因五弦已紧,再紧七即是将其从五弦十一徽应紧至五弦十徽应。弦音升高一律。

此调旧谱没有注明其宫调,现在也没有曲目传世,但因弦法特殊,其弦音可据以推定:

据隋赵耶利之说,早期楚声是借清调和胡笳调来弹的,也都有楚清声与楚侧声之分,⑭丁承运:《外调转弦校释》,唐中六主编:《琴韵》,成都:成都出版社1993年版,第158页。并没有专设的琴调。由赵氏的论述可知像《登陇》《望秦》这些楚侧声曲目就是用胡笳调演奏的,胡笳调即黄钟调,为正调紧五慢一,一弦为宫,定弦中并无二变,演奏起侧声来应该是颇为不便的。现存的琴乐文献还确实有这种早期侧调(声)的遗迹,元陈敏子《琴律发微》中所载的侧楚弦法“慢一紧五弦各一徽,与黄钟弦法同”,就是把“寄胡笳调以弹楚侧声”的黄钟调直接称作侧楚调了。后出的侧楚调是将胡笳调完全侧化了,即以黄钟调(胡笳调)加侧调特有的小三度音程与变宫、变徵而来。但既然称此调为侧楚调,已是将胡笳调视为楚调了。琴书中并没有楚调调弦法的记载,它似乎是暗示着楚调始终没有演变出专用的调弦法。但是,从这些无名“楚调”中发展出来的琴调倒因为定弦特殊而有了“侧楚”“楚商”⑮丁承运:《论楚商》,《黄钟》2018年第3期,第11—19页。等专名。侧楚调即是从寄胡笳调(黄钟调)的楚侧声演变出来的侧调,更于定弦中出现了变宫、变徵,正合姜白石之说。可以相信,这应该就是姜氏当年所引证的侧楚调。

(二)侧蜀

姜白石《侧商调》外所论及的另一个侧调是侧蜀调。姜氏“侧商调”序中曾引证“侧蜀”调名,但在他创作的《越九歌·曹娥》调名却作“蜀侧调”。在北宋《琴苑集》转弦外调有“蜀侧”一调(见朱权《太古遗音》本),但同文《琴书大全》本却作“侧蜀”,可知二者本是一调。有迹象表明,蜀侧可能是早期调名,后世才称为侧蜀。白石《曹娥》一曲,因是据旧调作曲,故沿用旧名;而《古怨》序文则为叙述方便,与侧商、侧楚统一而称为侧蜀。

此调名屡见于唐宋文献。唐人抄本《碣石调·幽兰》卷尾曲目有《蜀侧》之名;《崇文书目》载唐陈康士《琴谱十三卷》有侧蜀七章。《琴调四卷》有侧蜀一章;《宋史·乐志》载宋太宗以新声被旧曲者有侧蜀调四曲。可证此调是渊源久远、流传有绪的琴调。正因为侧蜀在宋代未曾失传。姜白石论侧调还曾举以为证,则他的《曹娥·蜀侧调》应是据旧调作新曲,并非出于杜撰,所记宫调自是可信,与其新制的“侧商调”性质不同。

姜白石记蜀侧称为夷则羽,由于这组曲目有《越相·侧商调》一曲在,我们可以据姜氏“侧商调”以琴一弦定黄钟的相对关系确定蜀侧调在七弦琴上的宫调位置。

《琴苑集》所载蜀侧之定弦,叙述较特殊,脱误之处颇多,略作校勘如下:“五,九十间应七;四,十应六;[二],十上应五、十八应四;[大,十应]三。”⑯丁承运:《外调转弦校释》,唐中六主编:《琴韵》,第158页。

这个调法所记徽分及概念不甚精密,但其转弦是以正调紧二慢五则无疑义。元陈敏子《琴律发微》所记侧蜀调与上法相合而叙述简洁,为正调“紧二一徽,慢五弦半徽,九十徽间应”二说相证,其七弦之各音高可以推定,又据姜氏所载知其宫调为夷则羽,则其弦音如下:

这就是传统的琴调“侧蜀”(或称蜀侧)的弦式。

谱2 笔者据杨荫浏译谱改记的《曹娥蜀侧调》⑰ 杨荫浏、阴法鲁:《宋姜白石创作歌曲研究》,北京:音乐出版社1957年版,第80页。

这样一个调弦法如果没有曲调或具体说明也是难以确定其声调的,这种情况在曲调失传的古琴外调中每每遇到。侧蜀调的情况,我们就得感谢姜白石了,他不但明确记录下了它的宫调,而且还据旧调作了一首新曲,给我们留下了此调仅有的资料。

蜀侧之宫调既为夷则羽,曲谱是以仲吕起调毕曲,二者相合无误。此曲音域由黄钟(角)至清太簇(变徵),与上述侧蜀调调弦散音音域完全相同,因而仅用侧蜀调散音加几个常用的按音就可以弹奏此曲,这说明南宋姜白石所用的侧蜀调,就是《琴苑集》所载的蜀侧调弦式。蜀侧调之声韵,赖此略见仿佛。

侧蜀调之基本形式是一个正声音阶的羽调式,与《伊州》侧商调之音阶不同,杀声也不在二变之位。它和俗乐侧商调之间,就只有羽调这一个相同点了。

那么它是什么调的侧调?既然称侧蜀或蜀侧就应还有一个蜀调才对,我们在六朝谢希夷所记的《明君》七弄中,果然发现有“蜀调《明君》”之名,可知是非常久远的古调,现在已经找不到关于蜀调调弦的只言片语了。如果从侧蜀调逆推的话,很可能就是现在所称的正调调弦法,蜀侧就是由采用正调弦法的蜀调转弦变化而来。

(三)侧羽

《琴苑集》及琴书的“转弦又法”载有侧羽一调,《琴律发微》说是:“紧七弦一徽”;《琴书大全》“转弦又法”作“紧七同清商”。这两种描述方法,调弦法相同,但后者点明了宫调,其声律可籍以推定:

在定弦中出现了变宫与变徵。这个侧羽调是屡见著录的古调,而且调弦法十分高妙。只是将需紧二、五、七弦的清商调,只紧七弦做宫音,二、五两弦自然就低了一律而成为清商调的变宫与变徵了。多么巧妙的构思!出于实践的东西就是这么简捷而实用。

以上侧楚、侧蜀、侧羽三调,是见于宋,元古琴文献的全部侧调。当然,诸侧调弦法可能不止一种,但至少上述几种弦法是较为清楚可靠的。不只因为《琴苑集》等外调著述是宋代文献:这三个侧调弦音还有一个突出共同点,即散音中确实都有变宫、变徵二音。姜氏说:“加变宫、变徵入散声者曰侧弄,侧楚、侧蜀、侧商是也。”侧商调固然是他据此自拟的新调,但侧楚、侧蜀等旧有的外调如果不具有这个特征的话,姜氏就不能够得出“加变宫、变徵入散声者曰侧弄”的结论了,即以他据以自制的“侧商调”来说,也不难看出它的定弦法和侧楚、侧羽是十分相似的,可以相信以上三个侧调就是姜氏立论的根据。

(四)总体的观测

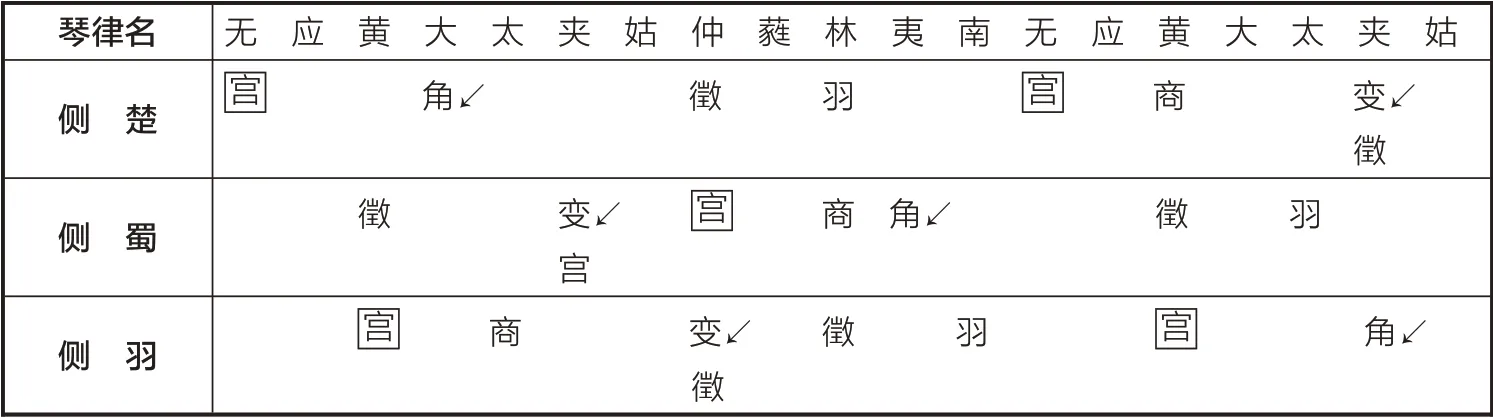

以上考察了见于琴书文献的所有的侧调,现将各调列表如下:

表3 琴书侧调一览表

上表中琴乐侧羽、侧楚、侧蜀等侧调的一个共同的特点都是以羽声为调头,再是在定弦中都出现了变宫、变徵,它打破了以五正声调弦的格局,琴乐也称为侧弄,七声定弦法成为侧调的标志。三个侧调的调头羽,分别在无射、仲吕和黄钟上。

唐书《杨收传》:“尝言:‘琴通黄钟、姑洗、无射三均,侧出诸调,由(犹)罗茑附灌木然。’”⑱[宋]欧阳修、宋祁撰:《新唐书》列传一百九《杨收传》,北京:中华书局1975年版,第5393页。我们知道,琴五调可以通十二均,为什么仅仅说通三均?隋代何妥曾说:“近代书记所载,缦乐鼓琴笛之人多云三调。三调之声,由来久矣。”⑲[唐]魏征、令狐德棻撰:《隋书》卷十四《音乐志》,北京:中华书局1973年版,第347页。所以这正是民间琴乐与雅部琴乐的区别。民间琴乐只为自娱,是不去费事奏雅乐的旋宫之乐的,用的最方便的就是三五调而已。袁均哲《新刊太音大全集》引《琴录》也说“琴有三调,足有五调,清、平、琴(应为瑟之误)、楚、侧都十弄,皆清调为之本”⑳[明]袁均哲:《太音大全集》引《琴录》,中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》(第一册),第82页。可证。所以杨收所称的琴通三均,指的应是琴家最常用的一弦为宫的“清调”(黄钟)、正调(古人因七弦名为宫、商、角、徵、羽、文、武,而把三弦视为姑洗,杨收即从此说)、紧五慢一的胡笳调(无射)三均。现在的重点是后面的一句话:侧出诸调由罗茑附灌木然。如上所述,侧楚调头在无射,侧蜀调头在仲吕(或称姑洗),侧羽调头在黄钟。刚好都在这三均的主音上。所以唐代杨收才能说侧出诸调像罗茑附灌木那样附丽于三均的常规调法中了。

表4 三均正弄、侧弄吻合表

值得注意的是,最后一个侧羽是哪个调的侧调?它是从正调——确切的说是从清调(商调)转弦而来,它与清调一为宫调,一为羽调,调头都在一弦。从真正意义上来讲,这才是古琴上的侧商调!那它为什么不叫侧商调?推其原因,侧调生于楚调,侧羽实生于寄清调的楚侧声,即赵耶利所称寄清调弹的《易水》《凤归林》演变而来,这些楚声曲目因为定弦中没有侧声主音上方特有的小三度音程,所以一到结束式,就又回到阳性色彩的清声上去了。后来古人想了一个办法,从清调定弦中转出了侧声特有的音程,像这个侧羽调,只动了一根弦,就解决了侧调定弦的所有问题,实在是高明的手法。这个调最有资格称为侧楚调,但已被离忧紧七的侧楚调捷足先登,占据了“域名”。大概是不得已才根据其调性名之为侧羽的。姜氏未能详考,以至对面错过了。

三、侧调的兴起与流变

以上考察了见于琴书的全部侧调,在已习惯于五声定弦的琴家看来,这种以二变入散声的定弦是十分特殊的,因为古琴具散、泛、按三声,即使纯用五声定弦,也并不妨碍按、泛音中二变的随意应用,因而侧调诸弦法用二变为散声应有其必然的原因。

(一)侧调的乐律学阐释

宋沈括《梦溪笔谈·补笔谈》“乐律”说:“后世有变宫、变徵者,盖自羽声隔八相生再起宫,而宫生徵,虽谓之宫、徵,而实非宫、徵声也。变宫在宫、羽之间,变徵在角、徵之间,皆非正声,故其声庞杂破碎,不入本均,流以为郑、卫,但爱其清焦,而不复古人纯正之音。”㉑胡道静:《梦溪笔谈校证》之《补笔谈》卷一“乐律”第五四〇条,虞信棠、金良年整理,第669页。

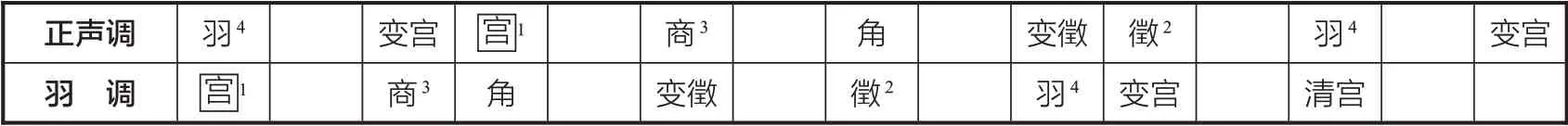

沈括这里说的是后世乐家所称的变宫、变徵两声不合律,他指出造成这种现象的原因是乐家以羽声为宫再隔八相生,以羽为宫则宫非宫、徵非徵(而实为正声调之羽、角;再往下推新调之商非商、羽非羽,而实为正声调之变宫、变徵了),这样,原本仅是五声盐梅的二变,在这里成了羽调音阶的正声而得到了大量的运用。这个以羽为宫的羽调音阶,实际上只有宫、徵、商、羽四音合乎相生的次序与音程,其余三音因为用的是正声调的宫、商、徵三音,所以溢出了正统的七律本均之外。现列表表示沈括这段话的意思(用阿拉伯数字标注其生律次序)㉒丁承运:《中国古代调式音阶发隐——兼论中国乐学的雅、俗之争》,《黄钟》2004年第1期,第57页。:

表5 羽调生律次序表

这段话刚好可以为琴乐的侧调下一注脚,它解释了侧调定弦中为什么必须出现变宫和变徵,二变因为成了正声,所以琴调里才会打破常规专立散音弦来弹奏,以追求侧声婉美的效果了。而侧调定弦中有变宫与变徵,这也证明古人确实是将羽调头读作宫的。沈括批评它是郑卫之声,说世人但爱其清丽凄婉,而不去顾及它是否合乎传统七声了。但它的效果为世人喜闻乐见而得到广泛流传则是没有办法改变的事实。所以沈括又感慨地说:“世俗之乐,惟务清新,岂复有法度,乌足道哉。”

古人将侧调的羽调式音阶读作正声调的宫商角徵等音名的史实,曾使得不少雅乐家困惑不解,隋代郑译“乐议”曾说:“考寻乐府钟石律吕,皆有宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵之名,七声之内,三声乖应,每恒求访,终莫能通。”㉓[唐]魏征、令狐德棻撰:《隋书》卷十四《音乐志》,第345页。这是说,隋代乐府实行的乐制,其七声虽也是称作宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七音,但七声之内,有三声是不合律的。他为此作了很多调查研究,始终弄不明白其中的道理。这说明当时的乐府音乐,是以清商乐的侧调音阶为标准的声律体系,这就使得只承认正声音阶的雅乐家摸不着头绪了。就这一点来说,沈括却是比郑译高明,他虽然反对使用这种民间乐调,却能对其作出乐律学的阐释,揭示了侧调的生成原理。这在中国音乐历史上已是少见的案例了。

沈括用批评的口吻反映出了侧调在民间音乐中风靡一时的盛况。而郑译则道出了清商乐的侧调曾是陈隋乐府的主流乐调的史实。在魏晋时代,乐府的核心乐调是清、平、瑟三调,也称清商三调,侧调只是加上了楚调、侧调的相和五调中的一个乐调。前引《琴录》所说,其核心乐调是清调(皆清调为之本),但唐宋人所述的三调,却多称清、平、侧调。三调提法的改变反映了乐府主流乐调发生了重大变迁,隋代郑译所提出的问题已是乐府沿袭多年的传统了,以至于他寻访多年,始终不知道是怎么成为这个样子的。侧调以其婉美清焦的效果,润物细无声的不知什么时候成为了乐府音乐的标准范式。侧调的余绪直到北宋还使得沈括为之慨叹不已。转回头来再看侧楚、侧蜀与侧羽三个侧调的读法,就出现了一个很有意思的情况(见表6)。

表6 侧楚、侧蜀与侧羽三个侧调与正调的关系

侧楚调读法以一弦读宫音,同于黄钟调(胡笳调);侧蜀以三弦读宫音,同于正调;侧羽以一弦读宫音,同于商调(清调)。侧楚与黄钟、侧蜀与正调、侧羽与商调之间,都是同主音宫羽调的关系。这样看起来杨通所说的“琴通黄钟、姑洗、无射三均,侧出诸调由(犹)箩附灌木然”就更清晰可见了。

(二)侧调观念的变迁

以上可知琴乐正、侧调之间的关系,都是同主音宫羽调的关系。后来这个观念在雅乐家的理论中逐渐发生了变化。唐宋人曾有犯调的论述,适可见证这个观念的变化。

姜白石《凄凉犯》序说:“唐人《乐书》云:‘犯有正、旁、偏、侧。宫犯宫为正,宫犯商为旁,宫犯角为偏,宫犯羽为侧。’此说非也。十二宫所住字各不同,不容相犯,十二宫特可犯商、角、羽耳。”㉔[宋]姜夔:《白石道人歌曲》之《凄凉犯》序,夏承焘校、吴无闻注释:《姜白石词校注》,广州:广东人民出版社1983年版,第78页。姜氏转引了唐人的论述,对正犯的解释提出了异议,他说十二宫音不能互犯,其实是同意转调却不认同旋宫。他依据的犯调是要所住字同,即同杀声的调才能相犯。姜氏的解释反映了传统犯调是为调型的犯调,也就是以上所述的同主音转调。

但北宋沈括《补笔谈》说:“然诸调杀声,亦不能尽归本律。故有祖调、正犯、偏犯、傍犯;又有寄杀、侧杀、递杀、顺杀。”㉕胡道静:《梦溪笔谈校证》之《补笔谈》卷一“乐律”第五三二条“燕乐声调”,虞信棠、金良年整理,第667页。指出了诸调结束不能尽归本律的原因是犯调和杀声的变化手法造成的。既然犯调可引起杀声不能尽归本律,就说明二者所住字有不同。这证明唐宋的犯调观念已经发生了重大变迁,为调型的犯调已经变为之调型的观念了。这是民间音乐思维雅化的结果。

且看北宋雅乐家陈旸的论述,其《乐书》卷一六四说:“五行之声,所司为正,所欹为旁,所斜为偏,所下为侧。如正宫之调,正犯黄钟宫,旁犯越调,偏犯中吕宫,侧犯越角之类。”㉖[宋]陈旸:《乐书》卷一六四之《犯调》,中华再造善本,北京:国家图书馆出版社2004 年版(影印元至正七年福州路儒学刻名修刻本),第5页。其中解释侧犯为“所下为侧”,而其所举的例子:正宫侧犯越角,正宫杀声为六字,越角杀声在工字,下正宫调三律,适当正宫之羽,与沈括之说相合。

正宫侧犯越角与侧商调《伊州》商调犯商角,正侧的关系完全吻合。推而论之,燕乐七商犯同名七角调(如双调犯双角、越调犯越角),都是侧犯。

当侧楚、侧蜀羽宫相逐的特点衍生为从主音侧下三律的之调型侧调时,流入俗乐调的侧商调的主音所在位置就与侧楚、侧蜀、侧羽全然不同了。侧商调的杀声移位到商调主音下三律的变宫之位了。

(三)唐俗乐七角调为侧商调之滥觞

由前所述,侧商调的观念古今发生了很大的变化,由为调型转为之调型,本来侧商调与祖调商调,调头应该在同一音上,现在变成了商之羽,调头下商调三律了。前侧商调《伊州》商调犯商角,客调为无射羽,下商调三律也相吻合。二者相证,则侧商调与侧犯,侧字的含义是完全相同的,而后者似从前者引伸而来的。推而论之,燕乐七商犯同名七角调(如双调犯双角、越调犯越角),都是侧犯,从这个角度来说,燕乐七角调都可视为侧调之滥觞,那么陈旸释侧犯不举羽调的般涉调而举越角就有其必然性了。但唐俗乐中的侧商调因为与商调同均,虽然其中加用了高工而成为一个八声音列,其音阶与传统琴乐侧调的形态发生了变异。这也可能是琴乐中真正的侧商调却不称侧商的原因。

但侧调与祖调的关系,在唐俗乐二十八调体系中中竟然成为商、角两调的架构,其影响不可谓不深远了。

结 论

侧调是相和五调之一,陈隋之际曾发展为清商乐中最主要的音调形式。宋代以后,侧调失传,但琴乐外调中尚存侧楚、侧蜀与侧羽调弦法。经过清理,为无射均“黄钟调”、仲吕均正调、黄钟均“商调”的侧调。侧调的第三级音都是小三度,且定弦中都有变宫与变徵出现,从而具有清丽婉美的调式风格特点。三侧调与祖调为同主音宫、羽两调的关系。恰合唐代杨收所称的,琴通黄钟、姑洗(实为仲吕)、无射三均,侧出诸调像箩附灌木那样附丽于各均调头之上了。

侧调流传于唐俗乐时其形态发生了相当的变异,与祖调由原来的同主音关系衍变为之调型的同音列宫、羽调关系,侧商羽调头下祖调商三律,当于商调的变宫之位。由此可知南宋姜白石根据琴侧调定弦的特点,追寻俗乐《伊州》所复原的“侧商调”,尚未悟及俗乐借字杀的关键,因而未能获得真解。故姜氏之说虽不无参考意义,但误导后世乐家,却不能不予以澄清。

侧调的音阶结构,沈括的论说最明白:“自羽声隔八相生再起宫,而宫生徵”,徵生商(实为变宫),商生羽(实为变徵)。这样,变宫与变徵因为是正声才必用于定弦中了。所以说,羽调定弦中有变宫与变徵,它显示着羽调调头是读作宫的,换句话说,这个羽调并非羽调式而是羽调音阶。这也就解开了隋郑译所称当时的乐府音律,虽也是宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵之名,但七声之内,三声乖应的谜团,乃是乐府声律,完全采用了侧调音阶的缘故。侧调遂以其独有的婉妙音效,独领风骚而历久不衰。