农村电商的农民增收效应估计

高彦彦 荣宇鹏 纪帅

[摘要]基于浙江省2008年至2018年县域面板数据,以淘宝村镇为例,使用双向固定效应模型下的倍差法,实证检验农村电子商务发展对县域农民收入增长的影响。回归结果发现:总体上,淘宝村镇的发展并没有提高县域农民的收入,但是两者之间存在“U”型关系。只有当淘宝村镇数量超过一定的临界值时,淘宝村镇才会对县域农民收入具有促进作用。同时,受集群效应、互联网资本和金融发展等因素的制约,农村电商的增收效应在不同经济发展水平的县域存在显著的异质性。在发达县,淘宝村镇促进了农民收入的增长,但是在欠发达县,淘宝村镇反而会抑制农民收入增长。各地面对“电商热”应结合当地发展情况,积极破解农村电子商务增收的各种制约因素。

[关键词]淘宝村;淘宝镇;农民收入;倍差法

一、 引言

农民增收作为“三农”问题的重心,一直是理论界和实务界关注的焦点。随着新农村建设和脱贫工作的推进,农民人均可支配收入从2012年的7917元增长到2018年的14617元,成效显著。同时,互联网信息技术在农村的扩散和应用推动了农村电子商务的蓬勃发展。越来越多的农民加入到“电商热潮”中来,涌现了一批淘宝村和淘宝镇。根据《中国淘宝村研究报告(2009—2019)》,截2019年底,全国25个省(自治区、直辖市)共出现了4310个淘宝村、1118个淘宝镇1。2019全年淘宝村镇拥有活跃网店数达244万个,实现销售额7000余亿元,直接创造了超过683万个就业机会2。2019年中央1号文件明确指出,要实施数字乡村战略,深入推进“互联网+农业”,倡导“一村一品”“一县一业”,促进农村电子商务的发展3。在市场和政府的双重推动下,以淘宝村为代表的农村电子商务对农村地区社会经济发展产生着深刻的影响。

不断涌现的淘宝村逐渐受到学界的关注,成为近年来“三农”领域的热点研究话题。目前学界对淘宝村的研究以定性和案例研究为主,集中于分析淘宝村的形成过程和发展模式[1-3],缺乏基于县域视角对淘宝村镇与农民收入增长之间关系的实证研究。农村电商作为一种新型的增收扶贫方式,能否显著、有效地促进当地农民收入增长,还有待于通过可靠的经验数据和量化模型进行检验。而淘宝村镇作为农村电子商务发展的成功典范,为评估该效应提供了一个绝佳的案例。

本文以淘宝村镇为例实证估计农村电子商务发展对县域农民增收的影响。浙江省是我国电子商务最为发达、淘宝村镇数量最多的省份,本文把研究的视角聚焦于浙江各县市。这一方面有助于充分评估农村电商对县域农民收入增长的影响,另一方面也对其他省份正确认识和充分发挥农村电子商务在农民增收中的积极作用具有借鉴意义。基于倍差法的实证研究结果发现,更多的淘宝村镇的数量并没有与更高的县域农民收入水平联系在一起,但两者之间存在一个“U”型的关系。这意味着,借助淘宝村镇来促进县域农民增收存在着一个临界的淘宝村镇数量。当淘宝村镇数量超过了该数量,淘宝村镇才具有促进县域农民增收的作用。进一步的研究发现,淘宝村镇仅在发达县市具有促进农民增收的作用。这意味着,淘宝村镇的农民增收效应依赖于县域经济的发展水平。本文还将结合发达和欠发达县域在集聚效应、互联网资本和金融发展水平等方面的差异对此进行解释。

接下来,本文将对淘宝村及农村电商的文献进行简要回顾,并对淘宝村镇发展与县域农民收入增长之间关系进行分析,然后在第三部分介绍本文的实证策略,包括计量模型、数据来源、变量构造及其描述性统计。第四部分报告全样本估计结果、分样本估计结果、稳健性检验以及动态效应估计结果。第五部分对淘宝村镇的增收异质性效应进行讨论。最后是本文的结论与政策建议。

二、 文献综述

现有文献对于淘宝村的研究主要集中在淘宝村的形成过程和发展模式、淘宝村的社会经济效应以及淘宝村的产业集聚和发展问题三个方面。第一,淘宝村的形成过程与发展模式。曾亿武等以两个淘宝村——东风村和军埔村为研究对象,把淘宝村的形成过程与规律总结为“二阶段”与“五环节”,即“民间力量自发成长”和“政府、服务商介入共同参与”两个阶段,“引进项目”“初级扩散”“加速扩散”“抱团合作”和“纵向集聚”五个环节[1]。刘亚军等通过对20个淘宝村的实地调研与二手资料整理,将淘宝村的产业演化规律分为“萌芽”“裂变式成长”和“产业集群式发展”三个阶段[2]。在发展模式上,按照不同标准可把淘宝村划分为多种类型。按主营产业发展情况,淘宝村的发展模式可分为“自组织模式”与“产业再造模式”。前者指农民创业成功后并带头发展的新业态,后者指线下转线上重新激活的传统产业。根据网商参与角色,淘宝村的发展模式可划分为“自产自销”模式、“订单+网销”模式、“自产+多平台”模式和“共生”模式四种[3]。

第二,淘宝村的社会经济效应。淘宝村作为信息通信技术重塑乡村面貌的典型代表,从供、求两个维度,以促进农村创新为根本途径,对农村社会经济产生了广泛而深刻的影响[4-5]。魏晓蓓等研究指出,“返乡+创业”的淘宝村聚集区模式对创业孵化和就业拉动的作用尤其明显,在激活农业闲置人才的同时,吸引了大批外来创业者的加入,成为农村社会创业发展的新动能[6]。Qi等通过对沭阳县家庭调研数据进行实证研究,结果表明,来自淘宝村的居民外出移民的概率相较于非淘宝村居民低26%,可有效地帮助农民实现本土就业[7]。曾亿武等利用沭阳县的问卷数据,通过PSM方法检验了参与电子商务对农户收入的影响,结果显示,参与电商活动在促进农民增收的同时也加剧了收入不平等[8]。楼健等从城镇化进程的角度指出,通过互联网与物流网,淘宝村的发展把散落的农村接入了现代城市,有助于缓解其長期以来附属于城市的地位,为解决城乡二元格局下的“三农”问题提供了新的方向[9]。

第三,淘宝村的产业集聚与发展问题。近年来,淘宝村集群化发展的特征进一步增强,出现了淘宝镇、大型淘宝村集群。学界对于电商集聚所产生的效应存在争议。王东辉指出,空间集聚的根本动力和最终效果表现为单位成本的降低和生产效率的提高[10];朱邦耀等在分析淘宝村集聚的影响因素时指出,电商集聚能够降低劳动力成本、实现资源共享和产业分工与合作,从而节约了信息、物流和售后等成本[11]。也有学者认为,农村网商的集聚现象会造成同质化严重、劳动力成本升高等负效应。例如,罗建发指出,产业集群中乡村文化因素的嵌入,导致了产品快速传播和模仿,造成恶性竞争[12]。

现有文献为探索淘宝村镇的形成和发展对农民收入的影响提供了丰富的借鉴。但这些研究大多是案例研究与理论分析,实证研究较少。现有的关于农村电商与农民收入的实证研究主要基于个体调查数据,受访者通常局限在几个乡镇内,范围较小,其结论无法推广应用于更大范围的研究对象。因此,本文基于县域视角的实证研究,对于深化认识淘宝村镇的增收作用,完善电商扶贫模式,具有较强的理论和现实意义。

浙江省是我国农村电商发展最早、产业基础最好的地区之一。该地区农村电商的蓬勃发展对于提高交易效率和激活农村市场具有积极作用。作为农村电子商务发展的典范,淘宝村镇也具有类似的功能。一方面,获得淘宝村镇称号具有很强的声誉效应,反映了消费者对当地特色产业、产品的认可,也被地方政府用于展示其政绩,从而获得更多的政策支持。因而,淘宝村镇的发展可以促进当地电商业务的快速发展而增加当地农民收入。另一方面,淘宝村镇可能对县域内其他村镇电子商务发展以及经济活动存在着正或负的溢出效应。淘宝村镇既可以通过与周边村镇的要素和产业互动而发挥经济带动和示范效应,也可以通过其“虹吸”效应对其他村镇产生消极影响。正如已有文献所示,农村电子商务的发展对农民收入增长的促进作用依赖于数字鸿沟的缩小、集聚效应的大小和金融支持的力度[4-5,16-17]。在经济发达地区,由于数字鸿沟更小,集聚效应更强,金融基础设施更完备,淘宝村镇往往更能促进农民收入的增长。因此,淘宝村镇的发展能否促进农民收入增长,是否依赖于经济发展水平,仍有待于实证检验。

三、 实证策略

1. 计量模型

考虑到淘宝村始于2013年,淘宝镇始于2014年,此后其数量逐年增长,我们采用基于双向固定效应面板数据模型的连续倍差法(continuous difference-in-differences)来估计淘宝村镇对县域农民收入的影响。具体而言,我们构建如下模型:

其中,[rur_incit]为第i个县第t年的农民人均纯收入,[tbvtit]为第i个县第t年淘宝村数量或淘宝镇数量,[Xit]为一组控制变量向量。[μi]为县域固定效应,[γt]为时间固定效应,[εit]为随机扰动项。[β1]为我们感兴趣的估计系数。如果[β1>0]且具有统计显著性,我们认为淘宝村镇对县域农民增收具有促进作用。

(1)式实际为双向固定效应模型。该模型的优点在于可以同时控制县与年份固定效应,缓解由遗漏非时变县域特征与时变宏观冲击变量所导致的估计偏误。为控制异方差、自相关和截面相关等问题,我们使用Driscoll-Kraay标准误,以得到更为稳健的统计推断。

2. 变量构造

本文以县域农民人均收入为被解释变量,采用人均可支配收入来度量。本文的核心解释变量是各县、县级市的淘宝村数量和淘宝镇数量。阿里研究院在《中国淘宝村研究报告》中对淘宝村的界定是:活跃网店数量超过当地家庭户数10%或超过100家、且电子商务年交易额达到1000万元的村庄。该报告对淘宝镇的界定是:电商销售额超过3000万元、且活跃网店超过300个的乡镇。

影响农民收入的因素复杂多样。参考已有的研究成果[13-15],选取县域经济发展水平、人均农作物播种面积、人均农业机械动力、金融发展水平和基础设施作为控制变量。其中,县域经济发展水平采用人均GDP来度量;人均农作物播种面积为农作物播种面积与第一产业从业人员之比;人均农业机械动力为农业机械动力与第一产业从业人员之比;金融发展水平采用金融机构年末贷款余额占县域GDP比例来度量;公路密度以辖区内每平方公里公路里程数来衡量(表1)。

3. 数据来源

县域变量的数据来自浙江省统计局2009年至2019年《浙江统计年鉴》,少数缺失值通过查阅所在市统计年鉴填补。淘宝村、淘宝镇数量按照各县市当年累计被授予“淘宝村”或者“淘宝镇”称号的村镇数量来计算。该数据来自阿里研究院《淘宝村研究微报告2.0》和2014年至2018年发布的《淘宝村发展报告》。洞头县、奉化县、临安市三地相继撤县设区,故未纳入本文样本。我们的面板数据包含52个县、县级市11年共572个观测值。主要变量的描述性统计如表2所示。其中,为了避免变量取值为负,我们在取对数之前对人均农作物播种面积和公路密度加1。

四、 实证结果

1. 基准回归结果

表3报告了分别以淘宝村数量和淘宝镇数量作为核心解释变量的回归结果。相对于第(1)列和第(3)列,第(2)列和第(4)列则进一步加入了淘宝村镇数量的二次项。可以看出,在控制其他影响农民收入的因素后,第(1)列中淘宝村数量的估计系数并不显著,第(3)列中淘宝镇数量的估计系数在5%的水平上显著为负,由此,在全样本下未发现淘宝村镇促进县域农民增收的证据。

从(2)列和(4)列回归系数看,加入二次项后,淘宝村镇的发展与县域农民增收之间存在显著的“U”型关系。简单计算可得,淘宝村数量与农民收入正向联系的拐点出现在48个左右,淘宝镇数量与农民收入正向联系的拐点为7个左右。“U”型关系意味着,当县域农村电商发展的規模低于该临界值时,淘宝村镇的发展对县域农民平均收入的影响是负向的;高于该临界值时,该效应转而为正。

这种“U”型关系可以用集聚效应理论进行解释。当县域电商集聚达到一定规模后,县域内的外部经济逐渐显现。通过资源共享、专业化分工、知识外溢和品牌塑造等传导途径,每个电商个体面临的平均成本随着整体产量与规模的扩张而下降,收入和利润随着整体产量与规模的扩张而上升。此外,在电商产业集群中,生产商、服务商和网商三类群体之间密切关联,一方面通过电商平台实现信息交互,另一方面通过契约关系实现资源共享和分工合作,进而形成农村特色产业的利益共同体。这些积极的效应将增加农民的整体收入水平。

在控制变量中,县域经济发展水平的估计系数显著为正,表明县域经济的发展能为农民增收创造良好的外部环境;人均农业机械动力的估计系数为0.05,表明农业机械动力是减轻农民劳动强度、提升农业劳动生产率进而提升农民收入的重要因素;人均农作物播种面积与农民收入负相关,这反映了浙江地区农民收入水平取决于非农收入的基本事实,耕地资源匮乏地区的农民更多地从事非农活动以获取更高的收入。

2. 分组估计结果

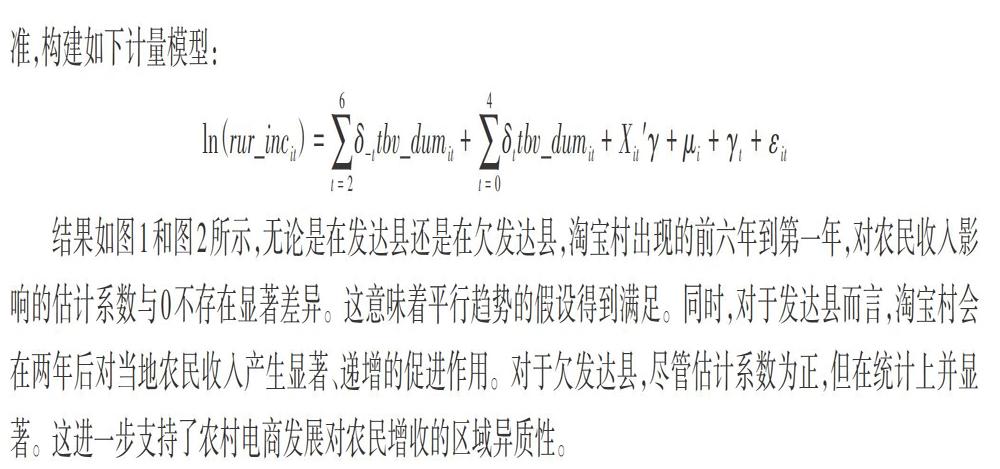

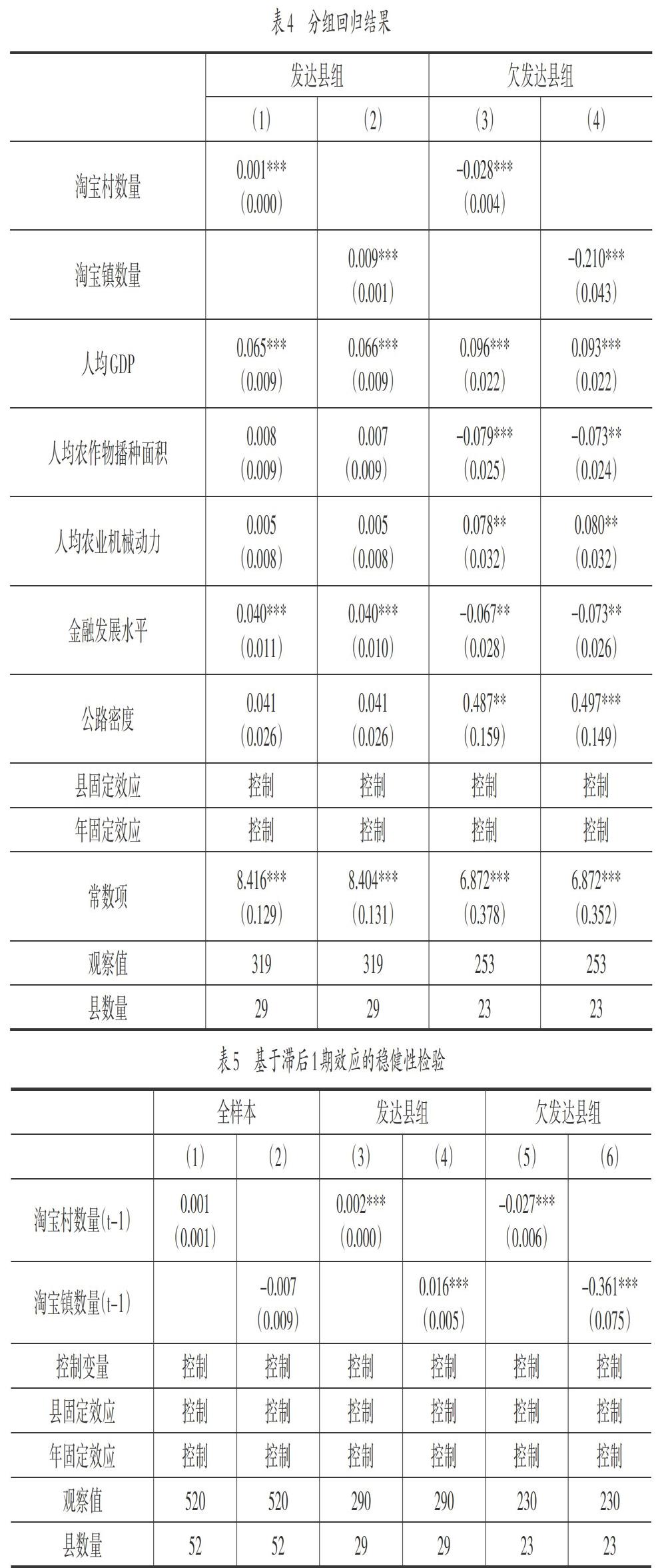

考虑到浙江省内存在较大的区域发展差异,我们进一步分样本估计淘宝村镇对农民收入增长的异质性影响。总体而言,浙东北地区经济发展水平较高,浙西南地区经济发展水平相对落后。我国经济进入新常态发展阶段以来,浙江省大力实施区域统筹发展战略,出台了《关于推进淳安等26县加快发展的若干意见》等(浙委[2015]8号)相关政策文件,助推26个欠发达县(市、区)的经济社会发展和城乡居民增收。本文以是否属于这26个欠发达县(市、区)为标准,将数据划分为发达县域和欠发达县域两组进行回归。估计结果如表4所示。

由表4可知,淘宝村数量和淘宝镇数量的估计系数在两组中截然不同:在欠发达县域,回归系数为-0.028和-0.210。这意味着每增加10个淘宝村和10个淘宝镇将分别导致农民平均收入减少2.8%和2.1%。而在发达县域,回归系数分别为0.001和0.009,即每增加10个淘宝村和10个淘宝镇将分别使农民平均收入增加0.1%和0.9%。这些估计系數均在1%水平上显著不为零,且淘宝镇数量的估计系数更大。这表明农村电商的增收作用在不同经济发展水平的县域存在较大差异。在经济发展水平较高的地区,淘宝村镇数量的增加促进了全县农民收入的增长;而在经济欠发达地区,反而抑制了全县平均农民收入的增长。这也部分印证了曾亿武等[8]的判断,即农户所享受到的数字红利不会是同质、等量的,由此必然导致差异化的电子商务增收效应。

3. 稳健性检验

考虑到当期形成的淘宝村镇对农民增收的影响可能存在着滞后性,本文使用滞后期的淘宝村数量、淘宝镇数量作为核心解释变量进行稳健性检验。控制变量与前相同。估计结果如表5所示。我们发现,与前文回归结果一致,全样本下淘宝村镇的发展对农民增收没有显著影响;在欠发达县域,该系数为负,而在发达县域,该系数为正。不仅如此,我们还发现,在分组回归中,滞后期变量对农民收入的影响大于当期变量。特别是在发达县组,滞后期淘宝村镇数量对农民收入的促进作用大约是当期效应的2倍(比较表5的第(3)列、第(4)列和表4的第(1)列、第(2)列)。在欠发达组,仅滞后期淘宝镇的数量比当期淘宝镇数量对农民收入的抑制效应更大(比较表5的第(5)列、第(5)列和表4的(3)列、第(4)列)。这意味着,淘宝村镇可能会强化发达地区和欠发达地区之间的农民收入差距。

4. 动态效应

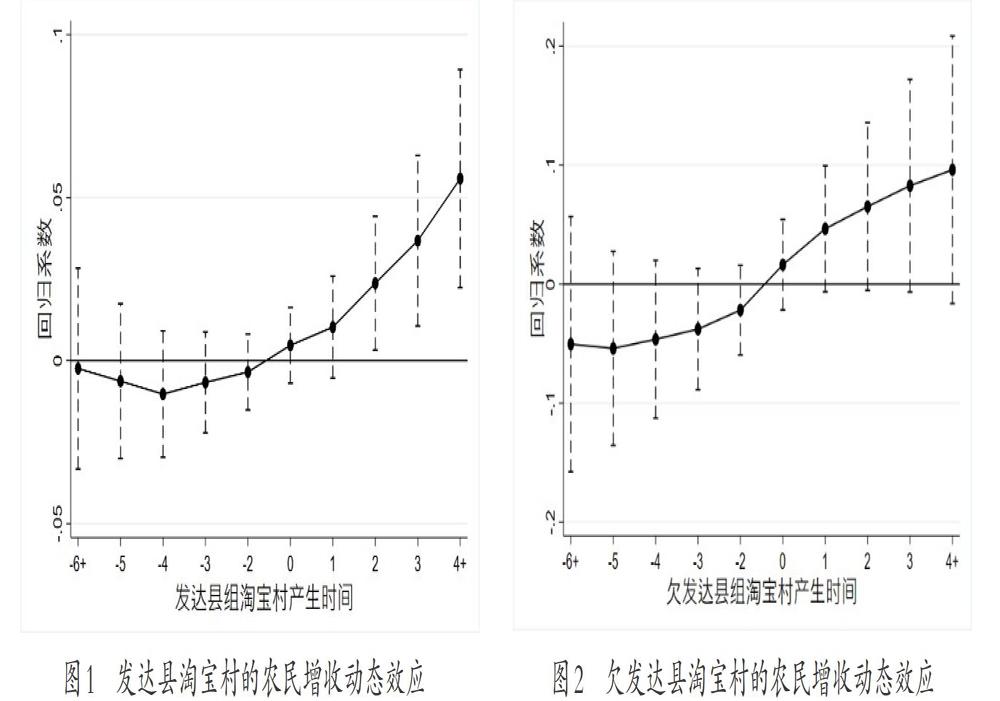

本文所采用的面板数据模型是一种更一般性的多阶段倍差法。其中,2013年或2014年以前为处理前,有淘宝村或者淘宝镇的县市为处理组,且不同县域发生处理的时间存在差异。该方法的可靠性要求满足平行趋势假设。这可以通过估计其动态效应进行检验。如果预期效应不显著,而滞后效应显著,那么可以认为平行趋势假设得到满足。为此,我们以是否出现淘宝村作为核心解释变量,以淘宝村出现的前一年作为基准,构建如下计量模型:

结果如图1和图2所示,无论是在发达县还是在欠发达县,淘宝村出现的前六年到第一年,对农民收入影响的估计系数与0不存在显著差异。这意味着平行趋势的假设得到满足。同时,对于发达县而言,淘宝村会在两年后对当地农民收入产生显著、递增的促进作用。对于欠发达县,尽管估计系数为正,但在统计上并显著。这进一步支持了农村电商发展对农民增收的区域异质性。

五、 对实证结果的讨论

前文的实证研究发现,尽管总体而言,淘宝村镇的发展对于农民收入增长没有显著的影响,但是两者之间存在一个“U”型的关系,而且淘宝村镇对农民收入的影响在发达地区和欠发达地区存在显著差异。对此,我们将从集聚效应、互联网资本和金融发展水平三个方面展开讨论。

1. 集聚效应的差异

在欠发达县域,多数地区在近年的发展中出现了淘宝村镇,但由于数量较少、规模较小,淘宝村镇并没有带来外部经济效应,对其他村镇的带动效应有限,乃至产生“虹吸”效应;而在发达县域,农村电商集群化发展特征逐渐增强,形成了“一镇一品”“一村一业”等区域专业生产格局,与之配套的物流、劳动力、品牌等方面的外部经济显现,行业成本降低,从而有利于实现更大范围的农民增收效应。根据表3所计算出的拐点,在欠发达县中尚未出现单个县域内拥有淘宝村数量超过48个或淘宝镇数量超过7个的情况。换言之,所有的欠发达县的淘宝村数量处在“U”型关系拐点的左侧,尚未达到实现外部经济的集聚程度。而在发达地区,有近1/4的县的淘宝村、淘宝镇数量超过了拐点,处于其右侧,集群效应的优势开始显现。这种更大范围和规模的农村电子商务活动使县域内更多的农民可以从中获得好处,而非局限于县域内特定区域的农民。或者说,淘宝村镇的发展不以挤出县域内部其他村镇的收入增长为代价。

2. 互联网资本的差异

随着各地ICT基础设施的不断完善和互联网普及率的稳定增长,由互联网的可及性和入网率差异引起的“数字鸿沟”正在收窄。但这种“数字鸿沟”的缩小并没有彻底改变不同人群、地区和城乡之间在互联网运用上的差异。“数字鸿沟”与“互联网红利差异”仍然存在且并未消解。正如邱泽奇等所强调的那样[16],互联网红利差异的真正原因是不同群体、城乡、地区之间的互联网资本及其运用的差异。其中,互联网资本由物质资本、社会资本、人力资本等构成,而这些细分资本都与当地的经济发展水平正向相关。欠发达地区农民的物质资本与社会资本禀赋受制于当地的经济水平,落后于发达地区农民。加之部分欠发达县域农村青壮年劳动力的流出严重,电商从业人员平均受教育水平偏低,电商人才匮乏,严重制约了农村电商对地方经济和农民增收的带动效应。Nan等的实证研究部分印证了这些判断[14]。他们发现,电脑的使用对农民收入增长的影响存在着显著的门槛效应,在农村,当电脑普及率更高、文盲率更低、城市化水平及农业公共支出更高时,农村电脑使用的增收效应更大。

3. 金融发展水平的差异

Wei等指出资金缺乏是制约淘宝村产业规模扩张与技术创新的重要因素[17]。尽管多数农村电商经营者有希望从正规金融机构获得小额信贷以扩张规模的强烈意愿,但部分地区农村信贷约束与较差的社会资本可得性制约着农户产业结构调整和技术升级。表4中,不同地区金融发展水平的回归系数的差异也隐含了这一点。发达地区农村经济发展较好,农村金融也比较成熟,农村金融资源成为促进农民增收和农村发展的重要因素。但在经济发展比较落后的地区,农民的财产状况不满足贷款抵押条件,金融机构提供贷款的意愿也比较低。农村信贷资源更多地流向城市和发达地区,以致当地的金融机构不但不能有效发挥储蓄投资转化作用,反而成为当地农村金融资源外流的通道。这些因素也抑制了当地农户借助农村电商来实现产业结构升级和收入增长。

六、 结论与政策建议

本文基于2008—2018年浙江县域面板数据,通过基于双向固定效应模型的连续倍差法实证检验了以淘宝村、淘宝镇为代表的农村电子商务发展对农民收入的影响,并从集群效应、互联网资本、金融发展水平等视角对淘宝村镇增收效应的异质性进行了解释。

本文主要研究发现如下:(1)总体而言,我们没有发现淘宝村镇的发展对当地农民增收有显著的促进作用。但是,淘宝村镇与县域农民收入之间呈“U”型关系,表现出先抑制后促进的特征。(2)分組回归表明,增收效应在不同经济发展水平的县域具有明显的异质性。在发达县域,主要表现为促进作用;而在欠发达县域,表现为抑制作用。(3)地方经济发展水平、产业集聚水平、农村金融市场发展水平、互联网资本等都是影响电商增收效果的潜在因素。

本文研究的主要政策建议有:(1)农村电商增收效果受到多重因素影响。在乡村振兴战略实施中,面对“电商热”,各地应因地制宜充分考虑自身发展水平和特点,不能盲目跟从。(2)政府在推进电商进村的同时,要注意合理规划电商产业发展布局。通过提供补贴或税收优惠政策引导大型农村电商企业集聚,形成电商产业园区,充分发挥区域内的外部经济,降低交易成本,增强信息和知识外溢,促进技术创新与品牌建设。(3)缩小互联网资本的差异。在完善农村仓储物流、电力、互联网等基础设施的同时,更应注重对电商人才的培训工作,开设不同层次的电商经销技能课程培训,并做好本地大学毕业生返乡就业、创业的引导工作。(4)引导农村信贷资源更多流向本地产业,增强农村信贷的可得性,打破给农村借助电子商务实现产业升级所面临的融资难、融资贵的资金瓶颈。(5)鼓励民间建立地方电子商务协会。通过搭建良好的社交网络,加强技术与经验共享,提升产品质量与科技含量,打击假冒产品和商标专利侵权现象,避免同质化的无序、恶性竞争。

参考文献:

[1] 曾亿武,邱东茂,沈逸婷,等.淘宝村形成过程研究:以东风村和军埔村为例[J].经济地理,2015,35(12):90-97.

[2] 刘亚军.互联网条件下的自发式包容性增长——基于一个“淘宝村”的纵向案例研究[J].社会科学,2017(10):46-60.

[3] 郭承龙.农村电子商务模式探析——基于淘宝村的调研[J].经济体制改革,2015(5):110-115.

[4] 高彦彦.互联网信息技术如何促进农村社会经济发展?[J].现代经济探讨,2018(4):94-100.

[5] Gao Y,Zang L,Sun J.Does Computer Penetration Increase FarmersIncome?An Empirical Study from China[J].Telecommunications Policy,2018,42(5):345-360.

[6] 魏晓蓓,王淼.乡村振兴战略中农村电商聚集化“2+”模式研究[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2018(6):130-137.

[7] Qi J,Zheng X,Cao P,et al. The Effect of E-commerce Agribusiness Clusters on Farmers Migration Decisions in China[J]. Agribusiness,2019,35(1):20-35.

[8] 曾亿武,郭红东,金松青.电子商务有益于农民增收吗?——来自江苏沭阳的证据[J].中国农村经济,2018(2):49-64.

[9] 楼健,胡大平.淘宝村、实时城市化和新型城镇化实践[J].学术研究,2018(5):58-62.

[10] 王东辉.基于电商产业空间集聚与集群重构的区域人才培养研究——义乌商圈“电商产业园”“淘宝村”为例[J].商业经济,2017(2):19-21.

[11] 朱邦耀,宋玉祥,李国柱,等.C2C电子商务模式下中国“淘宝村”的空间聚集格局与影响因素[J].经济地理,2016,36(4):92-98.

[12] 罗建发.基于行动者网络理论的沙集东风村电商——家具产业集群研究[D].南京大学,2013.

[13] 周振,张琛,彭超,等. 农业机械化与农民收入:来自农机具购置补贴政策的证据[J].中国农村经济,2016(2):68-82.

[14] Nan Y, Gao Y, Zhou Q. Rural Credit Cooperatives Contribution to Agricultural Growth: Evidence from China[J]. Agricultural Finance Review,2019,79(1):119-135.

[15] 李琪,唐跃桓,任小静.电子商务发展、空间溢出与农民收入增长[J].农业技术经济,2019(4):119-131.

[16] 邱泽奇,张樹沁,刘世定,等.从数字鸿沟到红利差异——互联网资本的视角[J].中国社会科学,2016(10):93-115.

[17] Wei Y D, Lin J, Zhang L. E-commerce,Taobao Villages and Regional Development in China[J].Geographical Review,2020,110(3):380-405.

The Income-raising Effect of Rural E-commerce: Evidence from

Taobao Villages and Towns in Chinas Jiangsu Province

Abstract:Based on the county-level panel data of Zhejiang Province from 2008 to 2018, this paper uses a difference-in-differences approach embedded in the two-way fixed effects panel data model to test the income-raising effect of Taobao villages and towns (TBVTs). Empirical results show that in the full sample, TBVTs have no significant effect on farmers average income. Nevertheless, we find a U-shaped relationship between the number of TBVTs and farmers income. It suggests that TBVTs could increase farmers income when the number of TBVTs reaches a threshold value. Meanwhile,because of the differences in agglomeration effects,Internet capital,and financial developm-ent levels between developed and under-developed counties, the income-raising effect of rural ec-ommerce is heterogeneous to the development levels of counties. As a result, TBVTs increase farmer income in developed counties but reduce it in under-developed counties. These results suggest that local governments should take adaptive measures to develop rural e-commerce and increase farmers income.

Key words:Taobao villages;Taobao towns;farmers income;difference-in-differences

基金項目:江苏省大学生创新创业训练计划项目“农村电子商务与农民收入增长:以淘宝村为例”(项目编号:202010286107Y)。

作者简介:高彦彦(1982-),男,博士,东南大学经济与管理学院副教授,研究方向为应用经济学;荣宇鹏(2000-),男,东南大学经济与管理学院本科生,研究方向为互联网经济;纪帅(1999-),男,东南大学经济与管理学院本科生,研究方向为互联网经济。

(收稿日期:2020-12-16 责任编辑:顾碧言)