网络空间的多维场域结构及治理路径研究

[摘要]随着网络信息技术渗透到社会各个领域,网络失范现象时有发生,构建规范有力的网络空间治理秩序成为政府治理的重要议题。基于资源依赖理论,将网络空间主体划分为权威主体、结构主体、单元主体,从主体间差异出发,构建了多维场域治理结构,并以场域结构的不同层次为指引,探寻了网络空间治理的三条路径转型,分别是从“一刀切”管控走向适应性治理,从碎片化应对走向制度化整合,从运动式监察走向文化塑造。

[关键词]网络空间;网络场域;网络空间治理

一、 引言

在过去的30年里,信息和通信技术的快速发展和应用,使得网络空间成为现代社会以及政府治理不可缺少的一部分,且随着技术的不断深化,网络空间与现实世界的覆盖程度也在不断加深。一方面网络空间治理的重要性不断提升,另一方面网络技术的应用也给政府带来诸如国家安全等重要挑战。党的十八以来,习近平总书记高度重视网络空间治理问题,指出“没有网络安全就没有国家安全”“大国网络安全博弈,不单是技术博弈,还是观念,话语权博弈”,要通过“刚性约束和道德教育来构建清朗网络空间,形成综合治网格局”“需要尊重网络主权,构建网络空间命运共同体”1。由此,提升我国网络空间治理能力,探索建立网络空间治理的新秩序,具有重要意义。网络空间主体多元,各个主体的资源禀赋、网络位置和主体信任各不相同,且主体间互动多元频繁,这就使得网络空间的治理会出现失序的情况,如何建立网络空间治理的新秩序成为一个新命题,本文认为可以从网络场域的视角出发寻找网络空间的治理之道。

二、 解析当前网络空间的治理现状

1.网络空间治理的合法性

信息技术所创造的现代社会生活空间,不仅意味着因物质基础而生存的物理空间,而且包括因信息传播而活跃的网络空间[1]。数亿用户如果在网络形成的公共领域之中可以不受任何权威限制,以任意自愿的方式融入到网络空间之中,那么网络空间的自由化将对社会秩序的稳定发展带来严重的冲击[2]。物理空间中的国家主权和政治权威能否介入到网络虚拟空间之中,从而实现对网络虚拟空间的管辖和治理成为网络空间治理首先要回答的问题[3]。网络主权是一国对其领土范围内的信息通信基础设施所承载的网络空间的排他性的最高管辖权力[4]。传统上,互联网以一种点点结构,不协调的方式发展,缺乏集中的权威,跨越众多不同的管辖范围,这也导致了人们普遍认为互联网是无法进行治理的[5],是处于一种“善意”的无政府状态[6]。早期的宪政主义学者在坚持人权高于主权以及保障个人自由价值的基础上,主张网络空间应该更加支持无政府主义的发展,反对网络虚拟空间国家主权的存在[3]。

然而这种传统的理念随着网络带来的一系列问题而发生转变。一方面,各种网络犯罪、网络侵权、网络舆情现象[7]增多,对政治稳定[8]、经济安全、社会和谐等诸多方面产生不利影响,网民自身无法解决上述问题,国家主权介入网络空间成为迫切需要[9-10]。另一方面,随着网络空间的内涵和外延不断扩大,并与现实空间加速融合,倡导网络空间自由的呼声日益微弱[11],主权适用于网络空间已经成为国际社会的共识[12]。有学者提出网络空间治理越完善,网络空间越自由,同时提出西方政府开始限制网络私密空间[13]。有学者指出国家主权既要坚持对网络空间的适用性,反对消解主权的“网络自身主权论”和弱化主权的“多利益攸关方治理模式”,又要根据网络空间“互联、互通、互动”的特质适时而变[14]。

2. 网络空间治理中的权力

权威既是网络社会普遍的客观性存在,也是网络空间治理的基础性要件,同时网络空间本身的特性也对权威产生影响。首先,政府传统的治理策略被投射到网络空间之中衍生出被动机制、互动机制以及联动机制三种治理机制,政府需要关注网络治理的结构性主题,进而在网络主权、网络吸纳、网络党建等方面构建起一套网络规制体系[15]。其次,网络空间的治理除了要考虑到给社会提供足够的空间,也要发挥政府的主导作用,对社会进行必要的监管。如对于中国的网络空间治理来讲,就是在中国共产党领导下的多元参与、多项互动和多制并举的国家治理,通过软性资源与硬性资源的运用和转化,采用基础性治理、渗透性治理和介入性治理三种方式来提升国家治理能力[16]。最后,在提升网络空间权力方面,网络空间作为“第五空间”,是当前权力扩张的重要场域。网络空间存在资源、技术、网络、制度四种赋权方式,权力不均衡地分布于物理层、逻辑层和经济社会层,受利益、权利和技术驱动处于流动的状态。网络空间治理结构应该与权力结构相呼应,以网络基础设施、网民群体、数字经济企业和政府数字治理為抓手,来汇聚网络空间治理权力[17]。

3. 网络空间治理模式

在网络空间治理模式方面,学者们提出了合作治理、协同治理等概念并进行了大量的探索研究。首先,合作治理的模式得到学者们的推崇。在网络空间动态性和复杂性背景下,任何预设的制度规则和现有治理技术可能是无效的,政府需要动态调整自己的角色、治理内容和治理方式。如有学者指出通过促进主体内部和主体间有效的合作,以合作治理推动公共问题的解决[18],应该由单边治理转向合作共治[19]。其次,与合作治理概念类似的是多元协同治理。如有学者从网络空间多元主体角色分化、网络空间多元主体相互依赖、网络空间多元主体功能互补和网络空间多元主体共同治理四个方面构建了网络空间多元主体协同治理模式[20]。具体而言,可以归结为自我治理、关键组织治理以及专门实体监管三种形式[21]。最后,由于上述学者没有指出合作治理的前提条件就将其应用到治理中,有学者提出更多的治理形式,并指出这些新形式应用的逻辑依据。如有学者指出网络空间治理既包括以“物”为对象的治理,还包含社会文化意义上以“人及其行为”为对象的治理,网络空间治理可以根据核心议题的特性划分为私域主权型、公域型、公私兼具型三种类型,针对这些类型可以有法规路径、技术市场路径、自组织路径三种治理模式[22]。

上述研究说明,不管是从现实层面还是理论层面,网络空间治理都是必要的,并且存在多样化的治理模式。治理主体、手段和具体的治理议题之间应该进行适应和匹配,实现网络空间的差异化治理,并非追求统一普遍的治理模式。除此之外,尽管学者们对不同的治理模式进行了规范性的研究,但是从微观的角度对网络空间治理中不同主体及其相互作用关系的研究较缺乏。本文拟从网络空间多主体差异出发,基于资源依赖理论,结合不同的主体层次,构建一种新的框架和场域结构,以此来探索网络空间的治理之道。

三、 网络空间的主体及其关系

根据资源依赖理论的观点[23],组织对环境具有依赖性,组织不是自治的,而是受到与其他组织相互依赖的环境约束。在网络空间中亦是如此。一个主体对其他主体所构成的空间具有依赖性,使得主體间相互影响,这种主体间互动关系可以借助强化理论来分析。根据行为和强化的同步性,可以分为连续性强化和间隔式强化[24],基于资源的不同,行为的强化作用也不一样。强化的本质是在接受正向刺激和反向刺激后的行为结果,可以引导人们的行为向有利于国家或社会的方向发展,实现人的行为的自我理性的调节。同样,这种正向或反向强化并不一定对人的行为产生正向或负向的影响,需要审时度势。

1. 网络空间主体

本文将网络空间主体划分为权威主体、结构主体、单元主体。权威主体是在网络空间中代表国家意志、实施国家法律、处理相关事务的一类组织或集体。其包含国家各级政府组织、行业管理机关和被授权的各类网络监管机构,同样包含各类国家大型企事业单位、国家登记在册的非营利组织和国家认定的超大型网络服务提供者。结构主体是在网络空间中掌握一定网络资源,具有相当程度网络诚信和组织规模,能够对所属单元主体进行有效控制,并能对其活动范围、内容进行风险承担的一类组织。主要包含各类非国有的大型网站、网络媒体、各类中大型民间企业、社会团体及民间组织。单元主体是在网络空间中完全依附于网络资源,网络诚信一般,具有超自由化能力的网络个体或小型群体化、集团化的一类组织。主要包含网络个体、各类非国有的小型网站和各类小型民间企业、社会团体及民间组织。随着网络空间的快速发展,网络主体同样处于不断发展变化的过程中,但在网络空间中发挥的节点和纽带作用被逐渐明晰。

2. 网络空间主体间关系

网络空间主体间差异是动态变化的,例如,政府结构的改革,会对一些原为政府的职能或组织进行剥离,剥离后的组织在网络空间中同样会进行主体间的变迁。网络空间的单元主体同样会发生主体间变迁。例如,网络大V属于单元主体范畴,但其影响力不断提升,形成了工作室,也就是自身的组织结构和规模不断扩大,在网络空间的某个领域内具有了绝对引领作用,网络存在形式较为稳定,其就从单元主体变迁到了结构主体。

网络空间主体间存在多层次化的资源依赖,主要分为政策资源依赖、市场资源依赖、财政资源依赖、交易成本依赖等。主体间的交互和依赖关系,使得网络空间无序中透着有序,有序中存在无序。网络空间主体间差异最终归纳为两个维度:一是组织间结构化程度,二是组织行为信用程度。

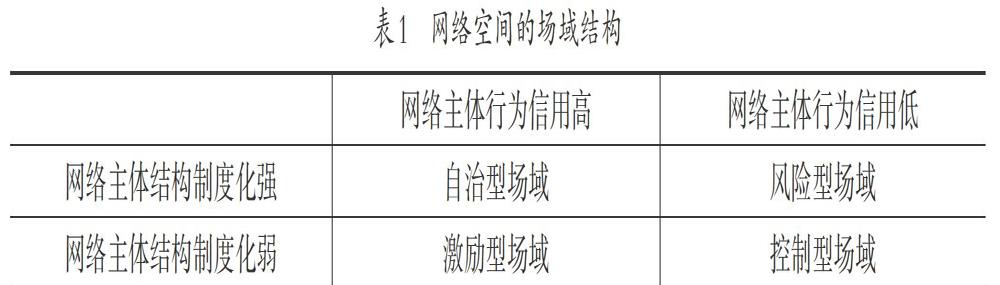

如图1所示,权威主体、结构主体、单元主体间通过正强化、反强化两个途径彼此间相互关联和相互强化。权威主体进行网络空间治理过程中,无论采用哪种强化方式都会形成回路,都会影响到网络空间中的各个主体。例如,权威主体强化结构主体或单元主体过程中,结构主体或单元主体在接受正强化或负强化的过程,会出现不同的行为强化结果。此行为强化结果会通过正强化或负强化的不同途径,反作用于权威主体。此种反作用既是对权威主体的直接回应,也是为权威主体的强化策略调整提供了现实参考,从而形成了良性有序、自由发展演化的网络空间生态治理体系。当然,结构主体和单元主体作为强化发出主体时,也能经过同样强化回路,获取同样多主体回应。主体间相互作用的主要目的是为了在主体间追求权力的平衡、利益的分享、资源的获取,从而实现自我的繁衍发展。各类主体在相互作用中为保持一定优势,获取主体的现实需要,就会不断缩短主体间差异,降低外部交易成本。随着网络空间发展的不断成熟,各类主体在相互作用中形成了“一只无形的手”,在无形中操纵着网络生态的稳定和秩序、良善与伦理。

但是上述强化和作用过程要通过现实问题把握进度和进行平衡。正如信息技术的高速运转打破了传统边界,将世界上任何地方都变成了同等的速度-距离,使世界上每个地方都如此的临近一样[25],网络空间主体间的强化作用是超越时间和超越边界的。随着网络空间的不断发展,治理体系、伦理观念和诚信价值的不断构建和完善,网络空间主体间的界限将被逐渐淡化。本文认为,网络空间治理是网络空间各类主体在相互强化作用中,共同追求正强化行为结果的过程。如在网络空间治理中,界定国家网络空间治理边界及目标,就形成了国家网络空间治理的定义,也即在网络空间中具有场域边界属性意义下,为了实现场域的网络生态共同体,各类主体在相互强化交互中共同追求正强化行为结果的过程。

图1中,正强化与反强化是对立统一的关系,表达着不同强化形式,承载着不同强化结果。本文将正向刺激、一级强化和连续强化作为正强化手段,将反向刺激、二级强化和间接强化作为反强化手段。其原因在于:正向刺激属于正向强化的理论范畴,它们所追求的强化行为结果是相同的,而反强化同样是这样。一级强化具有直接现实性,强化手段更加直接地满足强化客体的现实需求;二级强化相对于一级强化表现为间接虚拟性,其强化效果相对滞后,从而致使强化行为减弱。连续强化也称为及时性强化,其强调强化结果的连续性和实效性,追求正向强化行为结果;间接强化为部分强化或概率性强化,具有强化行为减弱和强化行为消失的效用。

上述分析框架将网络空间中的多元攸关主体进行了角色定位和责任明晰,使网络空间治理更加清晰化、系统化。此模型最重要的贡献是形成了相互关联、有效闭合的分析框架,为网络空间的有效治理注入了新的理论轮廓。同时此模型不仅可作用于整个网络空间,还可用于网络空间中的单一层次、单一领域的结构治理,并通过不同主体间的相互作用与相互强化,重塑一个更加安全的网络空间环境。

四、 网络空间的场域结构

1. 网络空间场域结构的含义

网络主体结构化程度主要是指网络空间主体外部交易成本的高低。外部交易成本越低,其组织结构化程度越高,市场信用越高;外部交易成本越高,其组织结构化程度越低,市场信用越低。网络主体行为信用程度主要是指网络主体的公共性程度,其公共性越强,行为越有信用,越易受到公共权威的影响,其政治压力较低,核心主体对其管控的力度较弱。反之,公共性越弱的网络空间主体,其核心主体对其管控力度越强,其面对组织利益时,越容易为降低交易成本躲避公共权威的影响,从而出现行为失范。本文借用制度经济学范式,假设网络空间主体是自利的经济体,其行为逻辑更多追求内部经济,而忽视外部经济。

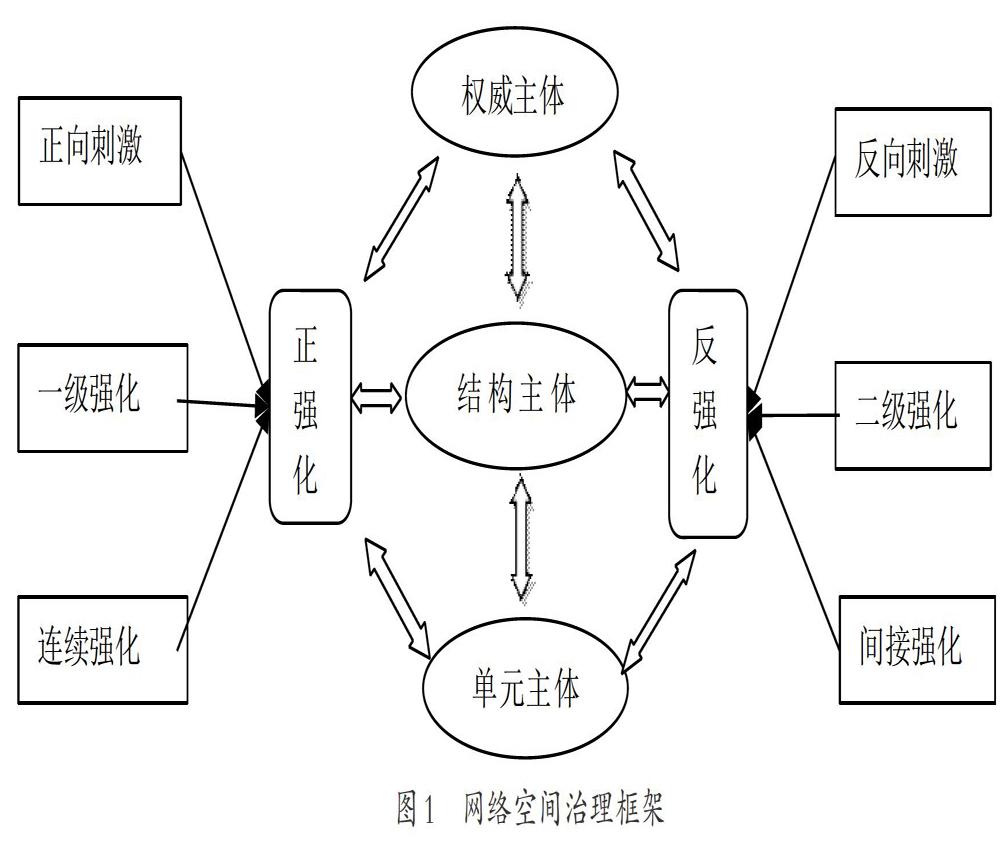

上述网络空间治理框架可以从双维中间变量的角度加以考察。一是从外部客观维度观察,从单元主体到结构主体再到权威主体,其政治性、权威性不斷增强,其维度表现为结构制度化逐渐增强。二是从内部主观维度观察,从单元主体到结构主体再到权威主体,其声望、国家和社会的认可度不断增加,致使网络空间中更多的单元主体愿意与其连接,其维度表现为行为诚信强度的不断增强。下面本文将用双维中间变量,将网络空间划分为不同的场域结构。在社会现实中,根据人的不同心智和不同层次,可以组成各自不同的场域,并且这种场域是经过客观约束的,是一种体现为位置间关系的网络体系[26]。本文将布迪厄的“场域”理论移植进网络空间,认为网络空间同样构成了这种场域。布迪厄将场域界定为“位置间客观关系的一个网络或一个形构,这些位置是经过客观限定的[27]”。有位置就能对其占据者、行为者施加影响,在结构之上起决定作用是由各种权力(或资源)的分布结构及当前与潜在的客观状况界定的。[28]因此,场域是主体间通过权力或资源相互影响、相互作用而形成的关系模式。在网络空间中,网络主体间基于位置的不同、资源禀赋的差异进行互动而产生的关系模式就是网络场域。在场域中各类主体或具有相对自主性的个体之间的互联互通、相互强化的作用下,形成了各类具有不同特点的场域结构,这给网络空间治理提供了一个新的研究视角。

2. 网络空间场域的类别

在网络空间中,同样存在多个组织结构,每个组织结构的中心主体,也同样依附于多个同一场域或者其他场域的单元主体。虽然这些其他类别主体可以依附于多个中心主体,甚至可以始终处于动态变化过程中,但它们与所依附的中心主体不一定属于网络空间中的同一场域。当然单元主体间也可以互相依附、互为主体,形成一个新的单元主体,它们既可以独立存在也可以依附结构主体。那么如何界定主体间谁依附于谁,就需要利用主体间的双维中间变量来衡量。但在现实中,网络空间各类主体独立存在的可能性几乎不存在,其为了自身的存在发展不得不寻求更多的资源保障,从而依附于比自身能量更大的结构主体。尽管网络空间主体间具有相互依附特性,但一定存在一个核心主体。

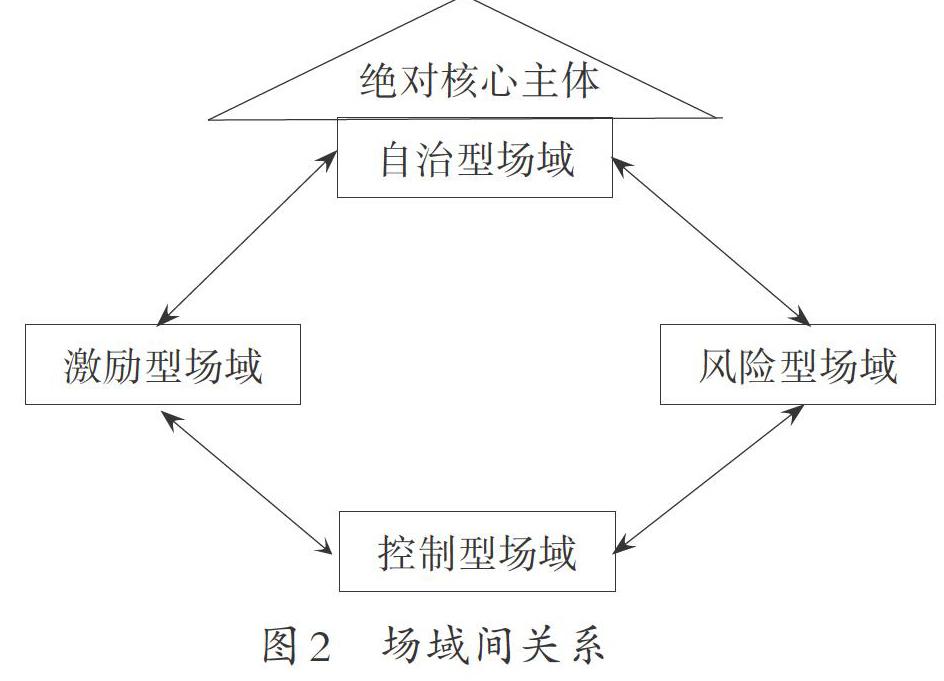

根据网络主体结构制度化的强弱差异和网络主体行为信用高低,可以区分出四种网络空间场域类别:自治型场域(中央政府及地方各级政府行政网络,主体结构制度化强、主体行为信用高)、激励型场域(慈善网络或民间信贷网络,主体结构制度化弱、主体行为信用高)、风险型场域(新浪微博、各类地方论坛,主体结构制度化强、主体行为信用低)、控制型场域(各类匿名社交平台或暗网,主体结构制度化弱、主体行为信用低)。在网络空间不同的网络场域划分中,每一种场域结构都存在各自的特点和特定情景(表1)。至于高与低的界定,第一步需要深入调研进行宏观掌握;第二步制定逻辑性强的核定标准赋值;第三步明确核查审定机构等。本文不再深入探讨,这同样是一个新的研究方向。

不同场域间可以进行相互转化,如图2所示。在中国,绝对核心主体代表着广大人民的根本利益,具有绝对的核心地位。不同场域间存在相对层次,绝对核心主体为最高层次,自治型场域属于中上层次,激励型场域和风险型场域属于中间层次,控制型场域属于中下层次。本文认为最低层次场域是存在的,例如一种生来带有暴力、攻击、邪恶、非法性质的网络空间主体,它们处于网络空间的最低层。自治型场域、激励型场域、风险型场域、控制型场域会受到政治、社会、经济、文化等因素的交互影响,从而促使场域迁移。

3. 网络空间场域的类型分析

场域迁移不是无序的,而是有内在逻辑的。自治型场域中的主体一般情况下会向激励型场域和风险型场域迁移,只有在非常极端的情况下才会跌至控制型场域,这类极端情况具有颠覆性、重大灾难性、革命性的情景特征,反之亦然。受双维中间变量的影响,为使网络空间更加和谐稳定,绝对核心主体较多希望自治型场域中的各类主体在网络空间中占有绝对比例,同时希望控制型场域中的各类主体能够向激励型场域变迁或者较多的依附于激励型场域中的各类主体,严控甚至是堵塞向风险型场域变迁或依附于风险型场域主体的途径。无论哪种场域结构中的主体,它们都将根据自身特征有选择地依附或有选择地摄取与自身特征相一致的价值观念和物质需求。下面将对每个场域结构分别论述。

(1)自治型场域。该场域在网络空间中处于层级较高的地位,场域中的各类主体主要为强化治理框架中的权威主体,往往掌握着较大规模的网络空间资源。之所以成为自治型场域,是源于该场域内各类主体所具有的高度自治的特点。它们不需要过多干预,能够向着绝对核心主体引领的方向发展。这也推演出其他场域主体对该场域主体的资源依赖性较强。该场域各类主体有结构制度化程度普遍较强、行为信用程度普遍较高等特点。其双维中间变量最强的主体是该场域的核心主体,即整个网络空间的绝对核心主体(图2)。

该场域存在三个特征。第一,是有且只有该场域存在场域核心主体。这是因为自治型场域中的各类主体,与其他场域主体是被依附和依附关系,其他场域主体在网络空间中为了维护自身存在和发展要相对或绝对地依附于控制着相当数量的网络空间资源的场域主体。第二,该场域存在一个隐性的向心力,致使该场域各类主体紧紧围绕核心主体,双维中间变量的强度越大,其与绝对核心主体的距离越近,占用的网络空间资源越多。这是双维中间变量的存在所导致的必然结果。第三,该场域中边缘主体距离绝对核心主体越远,受绝对核心主体的强化作用越弱。其越容易出现需要时依附,不需要时脱离的半脱离和半依附状态。其他场域主体绝对依附于自治型场域主体,其目的是为摄取网络空间资源,以求自身存在和发展。如果该场域边缘主体接受绝对核心主体对其强化的资源和能量,不足以支付其他场域主体所依附需要的净摄取量时(考虑依附关系的摄取是双向的,所以在此用净摄取量,同时场域间、主体间的相互作用属于微观层次,涉及属性比较复杂),那么该主体为了自身的存在和发展,将会脱离该场域,从被依附关系降为依附关系。当然也存在混合依附状态,在依附核心主体的同时,同时依附于其他主体,这种方式本文称为混合依附(图2)。当它们脱离了绝对核心主体,会出现两种状态:一是降低结构制度化强度进入激励型场域,二是降低行为信用强度进入风险型场域。

(2)激励型场域。激励型场域中的各类主体主要为强化治理框架中的结构主体,普遍表现为结构制度化程度较弱、行为信用程度较高等特点。该场域不具有场域核心主体,场域中的各类主体较多需要依附于自治型场域。之所以称为激励型场域,源于该场域内主体行为诚信度普遍较高,是进入自治型场域的第二梯队。该场域与风险型场域存在某种竞争关系,源于该场域内各类主体的生存法则符合绝对核心主体的主流价值理念,触碰法律底线的可能性较小,而风险型则相反。虽然该场域主体依附于自治型场域主体,但其为了生存和发展,为了进化成为更高层次的场域主体,需要吸收更多的单元主体。如果没有绝对核心主体的正强化作用,该场域主体是很难与风险型场域中的主体进行对抗的,源于风险型场域的高收益和高结构制度化特点,本文将在风险型场域中进行论述。

(3)风险型场域。风险型场域中的各类主体同样为强化治理框架中的结构主体,普遍表现为结构制度化程度较强、行为信用程度较低等特点。该场域同样不具有场域核心主体,场域中的各类主体同样较多需要依附于自治型场域。之所以称为风险型场域,源于该场域内主体行为诚信度普遍较低。其主流核心价值理念与绝对核心价值理念存在偏差。触碰法律底线的可能性较大,是网络空间产生风险的主要力量。造成其行为信用程度普遍偏低的原因为该场域主体普遍追求高收益和高回报,与激励型场域主体在博弈中底线会较低,更容易占用和获取更多资源和回报,同时也更容易吸收更多的单元主体,来丰富自身的制度化结构。如果绝对核心主体负强化措施持续失当,该场域内主体会颠覆场域结构,甚至成为场域主导。

(4)控制型场域。控制型场域中的各类主体主要为强化治理框架中的单元主体,普遍表现为结构制度化程度较弱、行为信用程度较低等特点。该场域不具有场域核心主体,场域中的各类主体同样较多需要依附于激励型场域和风险型场域内主体,直接依附于自治型场域内主体的可能性不大。之所以称为控制型场域,源于该场域内主体始终处于动态发展的状态,强化作用有效会使其向激励型场域迁移,强化作用失效会使其向风险型场域迁移。该场域未建立自身的核心价值理念,绝对核心主体的主流价值理念对该场域的作用效果也相对有限。

五、网络场域治理

通过前文分析发现,网络空间的主体多元,主体间关系复杂,基于网络主体结构制度化和网络主体行为信用,形成四种不同的网络场域,网络场域的划分为网络空间治理提供了一种新路径。只有针对多样的网络空间场域结构分类施策,才能降低网络空间治理成本。自治型场域,更多地强调制度的自然良性演化,促使主体行为与制度更加良性的互动。激励型场域,强调培育良好的自我管理机制与自治团体。风险型场域,对主体结构制度进行常态监测,保证制度善意。控制型场域,需常态化监测主体结构制度与主体行为。只有明确网络空间不同主体的角色和责任,才能营造清朗的网络空间环境。针对权威主体,关注其对主体制度环境的塑造作用(正向的和负向的),有效节制权力边界;针对结构主体,关注其发挥承上启下的作用,以及与主体结构制度中心的良性互动机制;针对单元主体,加强对主体行为的抽样监测,防范群体性风险。可以基于对网络场域的差异化分析采取不同的治理策略。

1. 从“一刀切”管控走向适应性治理

传统的网络空间治理较多施行“一刀切”。针对不同的场域结构,可以进行适应性治理,采取不同治理策略。适应性治理更有利于降低政府对网络空间的结构化治理成本,也就是可以不断降低公共价值创造和产出的成本。传统的”一刀切”管控使得有的主体受权威主体制约较大,其主体结构、运行、发展承受了较大压力,在网络空间中逐渐失去活力;有的主体却未能受到有效制约,其承受权威主体制约的压力较小,不能解决根本问题,从而出现网络空间治理失灵。我国当前网络空间发展依然处于初级阶段,网络空间的自我繁衍、自我净化、自发治理能力严重不足,网络文化未能有效塑造。权威主体在治理过程中,需要更多地引导、扶持、培育网络主体,不断形成稳定的、健康的网络空间文化;而政治权威过度,会影响网络空间的进步与发展,政治权威失度,又不能保持网络空间的稳定和有序。同时绝对权威主体的权利交易成本还在不断增强,出现了成本投入越大,治理能力越失效的怪圈。所以,针对网络空间的主体及其关系进行分析,基于主体互动关系形成不同的场域,而网络空间的治理就是有针对性地进行适应性治理,对不同场域特性采取不同的治理策略,从而实现场域由无序走向有序。

2. 从碎片化应对走向制度化整合

如果我们对网络场域没有清晰的认识和分析,那么对网络空间的治理就是碎片化的。网络场域结构的划分更有利于网络主体同构化、制度化的形成,相同场域会形成共同制度结构,其主体间行为、规范会日趋相同;因不同场域结构所受政治压力、市场压力的不同,场域结构及其伦理自然不同。因此,政府引导不同的网络场域自我强化,形成具有各自场域特色的制度化模式,实现不同场域的制度化整合。例如,自治型场域内主体的政治压力较低,市场信用较强,组织活力较强,因为该场域主体间交易成本较低,主体间失范行为较少。网络空间主体更多期望能够进入自治型场域。自治型场域内的主体在网络空间治理过程中起到示范作用,绝对权威主体在网络空间治理过程中更多地希望其他场域中的主体能够进入到自治型场域,不断与制度性场域的组织实现资源交互与制度同构,也就是网络空间治理的最终目的就是要不断地用制度性场域伦理去同构其他场域伦理,从而实现网络空间的核心主体文化,最终塑造安全的网络环境。

传统的网络空间治理手段强调用运动式监察应对网络主体风险,治理行为是碎片化的。在新时代的网络空间治理中,应更强调常规治理和制度化整合,促进碎片化治理走向整合治理。具体而言,一是优化网络空间治理的顶层设计,推动和完善网络空间立法建设。网络空间治理的顶层设计应当充分尊重网络空间场域结构特点与主体作用,妥善采用激励机制,促进科学立法。二是建立网络主体的管理体制,實现不同网络空间主体关系的科学化和制度化,在网络主体的管理过程中,妥善处理好政企关系以及监管方与被监管方的关系,营造灵活有序的网络主体制度环境。

3. 从运动式监察走向文化塑造

网络空间文化的形成,是网络空间一切治理路径的主要目标。在网络空间中,网络谣言、网络暴力现象时有发生,政府可能会在一定时期采取运动式监察的方式整治网络不良现象,但是这种治理治标不治本,只是短期有效。而网络空间场域结构的划分更有利于网络空间核心文化的重构,政府应基于不同网络场域特点,因地制宜地塑造网络文化。随着网络场域结构边界的不断明晰,网络空间主体更希望进入自治型场域的高度自治、广泛诚信、丰富资源配比的网络空间环境,从而形成公正、民主、法制、诚信的网络空间主体文化。网络空间主体文化的形成也就标志着网络空间意识形态的重构,良善的网络空间治理必然需要良善的网络空间意识形态作为支撑。良善的网络空间意识形态的形成,可以实现网络空间的良善自治,网络空间会对非主体意识形态产生排斥效应或同构效应。针对恶意的、非主流的网络谣言、网络暴力,可以进行网络自治,也就是网络意识形态会站在网络谣言、网络暴力的对立面,对其进行解构性否定。引导和培育健康的网络主体文化,需要宣传和弘扬积极的网络主体精神。只有不断强化完善网络主体信用的正向激励机制,才能有效引导和规制网络主体的信用理念和信用行为。

当前的网络空间治理,动态演变是趋势,结构体系是基础,文化塑造是目标。塑造良好的网络空间生态,需要多样化的治理结构,全面细致的制度体系,风清气正的文化氛围。近些年,我国政府积极倡导国界化的网络空间治理结构,不断与国际进行交流接轨,共享网络空间的治理经验与路径。未来的网络空间治理的研究方向,仍需从多维主体的动态逻辑出发,站位国际视野,立足政治生态,寻求多元的治理路径,才能在新一轮的浪潮中构建起造福全人类的网络空间命运共同体。

参考文献:

[1] Loader D.The Governance of Cyberspace[EB/OL].(2003-09-02)[2020-01-10].https://www.taylorfrancis.com/. DOI:10.4324/9780203360408-8.

[2] Netanel W.Cyberspace Self-governance:A Skeptical View from Iiberal Democratic Theory[J].California Law Review,2000(88):395-498.

[3] 杨嵘均.论网络空间国家主权存在的正当性、影响因素与治理策略[J].政治学研究,2016(3):36-53,126.

[4] 李传军,李怀阳.基于网络空间主权的互联网全球治理[J].电子政务,2018(5):9-17.

[5] Glen M.Internet Governance:Territorializing Cyberspace?[J].Politics & Policy,2014,42(5):635-657.

[6] Kobrin J.Territoriality and the Governance of Cyberspace[J].Journal of International Bu-siness Studies,2001,32(4):687-704.

[7] 闫东利.网络热点事件的类别特征及其应对策略[J].河北学刊,2016,36(3):213-217.

[8] 冷文勇.网络微环境下维护国家意识形态安全的途径[J].河北学刊,2018,38(2):220-224.

[9] 刘杨钺,张旭.政治秩序与网络空间国家主权的缘起[J].外交评论(外交学院学报),2019,36(1):113-134.

[10] Drahos P.Regulatory Theory: Foundations and Applications[M].Canberra:ANU Press,2017.

[11] Deibert J.Crete-Nishiata M. Global Governance and the Spread of Cyberspace Controls[J].Global Governance,2012(18):339-361.

[12] 郎平.主权原则在网络空间面临的挑战[J].现代国际关系,2019(6):44-50.

[13] Denardis L.Multi-stakeholderism:The Internet Governance Challenge to Democracy[J].Harvard International Review,2013,34(4):40-44.

[14] 张新宝,许可.网络空间主权的治理模式及其制度构建[J].中国社会科学,2016(8):139-158.

[15] 阙天舒.在虚拟与现实之间——论网络空间公共风险的消解与控制[J].天津行政学院学报,2014,16 (3):51-60.

[16] 阙天舒.中国网络空间中的国家治理:结构、资源及有效介入[J].当代世界与社会主义,2015(2):158- 163.

[17] 张晓.网络空间权力分析[J].电子政务,2018(5):2-8.

[18] 华涛.网络空间合作治理:政府治理的拓展与重构[J].江苏行政学院学报,2016(6):113-117.

[19] 虞崇胜,邹旭怡.秩序重构与合作共治:中国网络空间治理创新的路径选择[J].理论探讨,2014 (4):28-32.

[20] 周毅,吉順权.网络空间多元主体协同治理模式构建研究[J].电子政务,2016(7):2-11.

[21] 周义程.网络空间治理:组织、形式与有效性[J].江苏社会科学,2012(1):80-85.

[22] 那朝英,庞中英.网络空间全球治理:议题与生态化机制[J].学术界,2019(4):64-74.

[23] Hillman J,Withers M C,Collins J.Resource Dependence Theory[J].Journal of Management,2009,35(6):1404-1427.

[24] Skinner F.Contingencies of Reinforcement:A Theoretical Analysis[M].Cambridge:BF Skinner Foundation,2014.

[25] 张康之,向玉琼.网络空间中的政策问题建构[J].中国社会科学,2015(2):123-138.

[26] 布迪厄·皮埃尔,华康德.实践与反思——反思社会学导引[M].北京:中央编译出版社,1998.

[27] Wacquant L D.Towards a Reflexive Sociology: A Workshop With Pierre Bourdieu[J].Socio logical Theory,1989,7(1):26-63.

[28] Bourdieu P,Wacquant D.An Invitation to Reflexive Sociology[M].Chicago:University of Chicago Press,1992.

Research on Multi-dimensional Field Structure and Governance Path of Network Space

Abstract:With the network information technology permeating into every field of the society, network anomies occur from time to time. Therefore, it has become an important issue for the government to construct a standardized and powerful governance order in cyberspace. Based on the reinforcement theory, this paper divides the cyberspace actors into pace authority subject, structure subject, unit subject, as well as positive reinforcement, negative reinforcement method of interaction between three kinds of actors, thus to build a multidimensional network structure of space field. From the perspective of network field governance, we explore three ways to transform cyberspace governance, namely, from one-size-fits-all governance to adaptive governance, from fragmented response to institutionalized governance, and from kinematic governance to cultural shaping.

Key words:cyberspace;network field;cyberspace governance

作者簡介:赵弘毅(1986-),男,中国人民大学公共管理学院博士研究生,研究方向为政府改革与治理。

(收稿日期:2020-11-12 责任编辑:顾碧言)