生命观照:中职学校德育教育价值刍论

杜建群 吴常红 王歆玥

摘 要 中职学校德育教育承载着关怀学生生命健康和培养学生职业道德素养的双重使命,学生的个体生命理应是中职学校德育教育的核心关照点。然而,实践中德育教育目标未凸显对学生生命需要的关注,德育教育内容未体现对学生生命经验的重视,德育活动过程未突出对学生生命活动的组织,德育活动评价未关照学生生命整体价值,难以发挥中职学校德育教育价值。从生命关怀视角激发学生个体生命潜能,培养集体生命意志,树立中职生大国工匠精神,是发挥中职学校德育教育价值的重要路径。

关键词 生命关怀;中职学校;德育;教育价值;工匠精神

中图分类号 G711 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)34-0060-06

教育是最能体现生命关怀的事业,是直面人的生命、为了提高人的生命质量的社会活动[1]。德育教育承载着中职学校“立德树人”的使命,其价值本体更应体现为对学生生命质量与生命价值的提升。中职学生是国家未来产业工人,其生命质量对于我国未来产业工人队伍的工作质量有着重要影响。从生命关怀视角探讨中职学校德育教育价值,重在凸显学校德育教育对中职学生的生命关怀,这是新时代推进学校德育教育的基本要求,也是中职学校德育教育的实践诉求。

一、生命关怀:中职学校德育教育价值阐释

价值本体由“存在”本体论转向对人的关注,凸显对人的价值的追求。在此基础上,学校教育的终极目标应体现为对人自身的关怀,学校德育教育则更加聚焦到对学生生命的关照。中职学校德育承载着学生的双重育人使命,一是作为一名在校学生,学校应关注其在校生命状态,二是作为一名未来产业工人,学校需重视学生职业道德素养的养成。由此,中职学校德育教育应体现对学生个体生命健康的关注及“工匠精神”素养的养成。

(一)学校德育教育价值的本体分析

对事物的本体探究是人类认识和研究的起点,本体源于哲学领域,从词源学上,“本体”意为“事物的原样或自身”。在古希腊中,先哲们将本体看作一种超经验的、不变的存在,事物自身固有的本性与精神实体,如柏拉图的“固有本性”与“理念”、亚里士多德的“实体”。17世纪后,德国经院学者鲁道夫·郭克兰纽将本体论解释为“形而上学”,18世纪后德国哲学家沃尔弗将其延申为形而上学的一个分支,即“脱离具体存在的超验存在”。近现代后,随着实证主义的兴起,传统的形而上学本体论受到批判,胡塞尔、萨特等人从现象学本体论、存在本体论等不同视角对本体作出多元解释。哲学流派对本体的研究转向对人的关注,逐步走出传统“存在”本体论,回归到现实的人与世界关系上来,如人本主义以研究人的存在为其本体论。可以说,在近现代哲学本体论中,实现了从“超验存在”到人自身的关注,为人类探究自身发展提供了一种思维方式。同时,马克思主义哲学认为人是人的最高本质,基于此,我们认为,一切人为的社会实践的本体价值都是基于人的相关价值。

基于本体论视角,学校教育作为育人的主要场域,其价值本体理应体现出对人的终极关怀。从对人的终极关怀层面出发,学校教育的价值本体与教育的本质追求具有一致性,即“提高生命的质量和提升生命的价值”[2]。具体来说,提高生命质量体现为个体通过教育提高生存能力,生活得更加有尊严、更加幸福;提升生命的价值,体现为个体通过教育提高思想道德与知识才能,从而能够为他人、为社会、为国家作出一些有价值的贡献。

(二)中职学校德育教育价值的生命体认

德育作为学校五育之首,是落实“立德树人”根本任务的重要体现,其价值本体更应体现为对学生生命质量与生命价值的提升,即“学校道德教育必须从远离学生生命的格局中走出来,回归学生的真实生活,关注学生的生命世界”[3]。具体而言,回归学生生命的德育教育价值主要表现在关注学生个体生命的当下需要、关注学生的生命经验、关注引起学生生命感受的活动。

德育事关中职学校培养什么人的根本问题,做好德育工作对于我国未来产业工人队伍素质的提升具有基础性作用。中职学生是专业劳技人才的主要来源和高素质劳动者的重要后备力量,肩负着促进我国产业转型升级和经济高质量发展的重任。中职学生是国家未来产业大军的新生力量,加强中职学生德育教育,对于提高勞动者素质与人才强国战略具有重大意义。中职学校教师应将学生的生命体认作为德育的目的和手段。中职德育除了生命关照,更加强调生命价值的发挥。比如在将来工作中展现出一种工匠精神,“工匠精神是指工匠对自己的产品精雕细琢,更新自己的手艺,苛求产品的极致质量,把品质从99%提高到 99.99%,不追求利益,只追求以人为本”[4]。

鉴于此,中职学校德育教育价值可以从四个方面理解。一是关注中职学校学生个体生命的当下需要。人的生命需要是其生存的直接反映,具有多种层次和种类,中职学校德育教育在满足学生理想需要的同时应关注学生生命的当下需要,“当下需要”的实质是关注中职学生真实生活中面临的压力与问题,并帮助他们进行适切性地解决,促进学生生命健康成长。二是关注中职学校学生的生命经验。现代脑科学研究表明,学校道德教育只有关注学生生命经验,才能真正有助于学生生命的健康成长。中职学校学生生命经验可理解为中职学校的德育教育内容和方式等关注学生的生命经历和经验、生命感受和体验等。三是关注引起中职学校学生生命感受的活动。德育教育与活动密不可分,中职学校德育教育应组织与学生真实生命和具体情境相切合的活动,关注中职学生活动的情境真实性与生活贴近性。四是关注中职学校学生德育教育生命价值的发挥。与其他类型学校相比,中职学校德育教育的突出特点表现为工匠精神培养,工匠精神蕴含着精益求精的工作态度与人生境界,是中职学生在未来工作中生命价值的体现。

二、生命疏离:中职学校德育教育价值困境

随着我国市场经济的不断深入,市场化渗透到了教育的各个方面,各行各业逐利现象严重,映射到中职学校德育工作中,表现为中职学校德育教育功利化日益凸显,对德育教育价值认定的缺乏使得学校忽视对学生个体生命的关注, 这与中职学校德育教育以人为本、关注人的生命世界与生命发展的追求相冲突。

(一)中职学校德育教育的价值境遇

基于文本的视角,分析中职学校德育教育的现实境遇,是中职学校德育教育生命回归的重要前提。当前中职学校德育教育在实践中面临诸多困境,如德育实效性差、德育环境不适切、德育方法单一、德育资源发掘不足等。尤其在观念上,学校对德育工作重视程度不足,在实践中体现为中职德育课教学质量有待提升、德育活动形式化严重等。

中职学校德育教育在观念上重技能轻品德。在“普通教育有高考,职业教育有大赛”思想影响下,职业技能竞赛成为彰显中职学校办学实力的重要体现,有部分中职校长甚至认为“职业教育就是技能教育”[5],中职学校将培养学生职业技能放在首位,忽视了学生职业道德的培养。同时部分中职学校德育教育仍处于“谈起来重要、抓起来次要、做起来可要可不要”的现象,其本质是部分中职学校轻视德育教育工作。

中职学校德育教育在教学实践中成效不显著。中职德育课堂是开展德育教育工作的主阵地,在培养学生职业道德素养、职业道德意志等方面发挥着不可替代的作用,但在实践中教学成效不显著,具体体现在课堂教学与德育活动上。一方面,有部分中职学校没有开足、开齐德育课,“德育课堂仍然存在课程教学吸引力不高、德育课的教学实践环节落实不到位和实践育人成效不显著等问题”[6]。尤其是德育课程内容与学生实际需求存在偏差,学生在参与德育课堂学习中情感得不到丰盈。另一方面,中职学校德育教育活动形式化严重,出现德育活动“替代”德育课的现象,降低了德育工作质量和实效性。

(二)远离学生生命的中职学校德育教育价值困境

中职学校德育教育要促进学生生命的成长,理应植根于学生的生命世界,让学生从中得到生命的关怀与回归。在现代思潮影响下,中职学校德育教育外在工具化特征突出而忽视学生生命价值,在中职学校德育教育目标、内容、过程与评价上出现学生生命疏离现象。

1.目标上脱离现实生活,未凸显对学生生命需要的关注

德育目标是整个德育教育工作的方向,中职学校德育教育目标应着眼于完善中职学生的人格,满足中职学生的生命需要。2014年新修订的《中等职业学校德育大纲》强调,把学生培养成“社会主义合格公民、高素质劳动者和技术技能人才、社会主义事业合格建设者和可靠接班人”,这是国家对德育目标的终极规定。从生命教育角度出发,“实现生命的价值与尊严是德育的核心目标”[7]。由此,中职学校德育教育目标应体现为满足学生的生命需要,具体而言,中职学校德育目标理应满足学生理想性即未来求职的需要和学生当下的需要。但在实践中,部分中职学校“道德目标既脱离学生的实际生活经验,又脱离将来的企业工作环境,更缺乏与师生的协商生成”[8]。因而,中职学校德育教育目标缺乏对学生生命需要的关注,脱离学生真实的生活世界,忽视学生当下与未来生命的需要。

2.内容上强调德育知识体系,未体现对学生生命经验的重视

德育内容是实现德育目标的重要载体和手段,中职学校德育教育内容理应体现对学生生命的关怀,关注学生的个体生命经验。在实践中,中职学校德育教育内容更多地习惯于从成人视角出发,如在选取道德规范与道德原则教育内容时,注重传统历史人物、英雄事迹的讲述,未充分考虑中职学生年龄特征与实际生活经验。中职学校德育教育内容偏向知识性,过多强调书本知识,出现“有书无人”或者是“有知识无生命”的情况,表现出外在化、知识化特征,脱离学生个体生命,缺乏生命主题活动的关注,未体现对学生生命经验的重视。中职学生生命经验具体体现为当下学校的实践生活与毕业后所面临的岗位职业实践。一是当下的学校生活实践。从学校场域视角看,中职学生学校生活包括课堂生活、班级生活与校园生活。从德育课程内容来看,中职德育教育课程内容大多并不是与中职学生生命经验相关,这些内容“原本就是从生活世界中抽取出来,是一些僵死的教条,与学生生活着的周围世界相隔离,失去了生活根基,使道德内容变成了没有道德情感、道德意志的抽象东西”[9]。二是毕业后面临的企业岗位工作实践。大国工匠精神作为中职学生职业的精神追求,是学生生命价值的重要体现,但在实践中,忽视了对学生工匠精神的关注。“学生对行业领域的技术能手、劳动模范等了解不够,仅有少数学生将大国工匠作为自己最崇拜的偶像(23.1%)。学生吃苦耐劳、精益求精、沟通协作等方面的素质有待加强”[10]。

3.过程上以教师为主导,未突出对学生生命活动的组织

前苏联伦理学家德羅布尼斯基曾说,不要把道德从人的活动中分离出来。中职学校德育过程理应关注到学生生命活动的开展,但在具体实践中,学校德育教育过程中存在德育活动与学生真实生活和真实情境脱离的现象。中职学校德育教育过程未突出对学生生命活动的组织,具体表现为两方面,一是部分中职学校对德育活动不重视,忽视德育活动对于学生生命成长的重要性,如出现“部分领导重视度不够”,导致活动体制机制不健全,尚未形成“校校组织,班班活动,人人参与”的局面”[11]。二是在中职学校德育过程中,部分学校虽已开展相关的德育活动,但并未将其本质特点凸显出来,活动与学生实际生活脱节、活动内容简单重复、形式化严重、活动设计随意性强、缺乏针对性和感染力。活动趋于表演化、泛滥化、肤浅化,课堂往往只关注活动本身,甚至为了活动而活动[12]。中职德育活动缺少情境性、设计脱离学生真实生活现状,不能与学生真实生活产生联系。同时,中职学校德育活动过程未体现师生交互性。教师往往偏向于以“人—物”的关系来思考教师与学生的关系,认为学生在活动中更多的是被“塑造”和被“加工”的对象,忽视了师生的生命交互性。

4.评价上注重显性德育教育价值,未关照学生生命整体价值的发挥

德育评价是实现德育目标的重要环节。传统德育课的考核评价是结果性评价,以卷面成绩为主,辅以其他的简单评价,这样的评价方式很难发挥评价的导向作用[13]。中职学校德育活动、德育课堂中未能充分发挥学生的主体参与性与主观能动性,评价主体多以学校、教师评价为主,忽视学生的主体性地位。换言之,体现为对学生整体生命价值的忽视,忽视学生生命质量发展的实践性与生活性,把生命关怀当成偏理论、抽象化的教育,如“未能合理地把学生当成活生生的生命去看待,而是把他们当作僵硬的物品对待”[14]。同时,中职学校德育教育在评价中通常习惯性地着眼于群体、整体的发展,但是在这一过程中学生的个体差异性与情感体验被群体化抹杀,导致学生生命价值与生命精神被忽略。

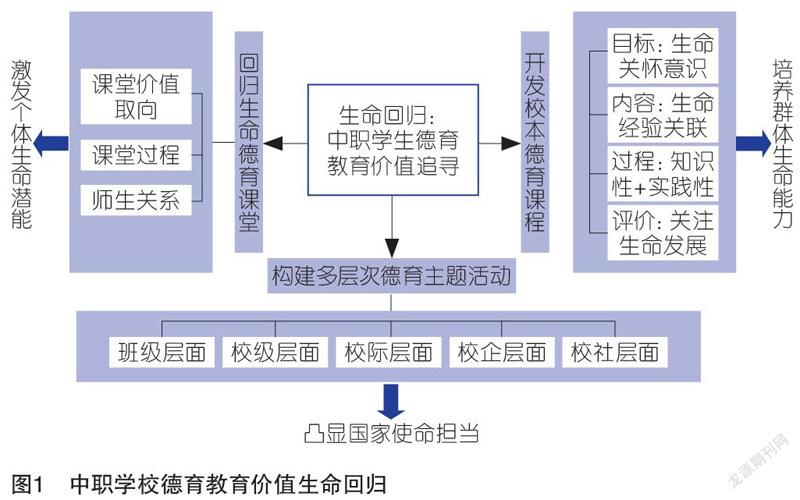

三、生命回归:中职学校德育教育价值追寻路径

以人为本是德育教育的本质体现,“以人的生命为本”为其本真追求。中职学校德育教育价值的追寻,应以中职学生生命为本,关注中职学生生命的回归。受国家认同、群际关系等理论启发,从“个体生命潜能—群体生命能力—国家使命担当”层面出发,结合中职学校德育教育实际,本文提出中职学校德育教育价值的追寻路径。见图1。

(一)回归生命德育课堂,激发个体生命潜能

没有和谐的身心,生命的一切便得不到保障。身心和谐发展是中职学生生命健康成长的基础。关照中职学生身心健康基础,应引导学生关注其生命的发展并激发学生个体生命潜能。现代教育学、心理学研究表明,“人是具有无限潜能的”,而如何去激发学生的潜能则是教育的任务,同时也是教育赋予德育的使命。裴斯泰洛齐曾说,人的发展在于发挥内在的天赋力量,但只有经过训练才能有机会尽展其才。对中职学生个体生命的关注,更在于对其学习过程中生命状态的关注,德育课堂学生学习的场所。中职课堂作为“学校德育场”的重要场域,理应关照中职学生身心发展,激发中职学生个体生命潜能。

中职学校德育教育的重要渠道是课堂,生命的回归应体现在课堂中,即生命课堂,主要表现在“课堂价值取向、课堂过程、师生关系”[15]的“生命在场”。首先,在中职学校德育教育课堂价值取向上,应把“为了中职学生生命”作为德育教育课堂的出发点,教师需充分认识到德育课堂应关注学生生命整体的发展。在德育课堂生命场域中,主要体现在中职学校德育课堂教育目标的制定、课堂文化的建构等方面,包括德育课堂的前期准备、课后反思都应与这一主题紧密联系。其次,在整个德育课堂教学过程中,关注中职学生生命经验,课堂教学与学生经验联系起来,并将其作为课堂的支撑点。这主要包含两方面内容,一是在教学内容上,将书本教材知识与学生生活世界相结合,使生命课堂同时面向知识、生活与心灵世界,丰富中职学生生命世界,促进中职学生生命的全面发展。二是在教学方式上,生命德育课堂要求教师具备相应的专业素质与课堂经验,强调课堂的生成性与开放性相结合,使整个课堂既体现科学性,又具有开放性。再次,在师生关系上,强调中职师生交往互动生成。德育是生命主体间达成的共识,道德教育本质上就是一种主体间性的活动。由此,需要做好两方面准备,一是增强师生间互主体意识,形成平等对话关系;二是教师要承认学生主体间的差异性与独特性,在课堂师生关系上针对不同学生采取不同的交流方式。中职德育生命课堂体现为在课堂中通过关注学生生命个体,呈现中职学生生命生态,唤醒中职学生生命意识,激发中职学生生命潜能,最终促进中职学生生命发展。

(二)开发校本德育课程,培养群体生命能力

中职德育课程从宏观上,是国家精神塑造的主阵地;从中观上,是行业健康发展的主渠道;从微观上,是合格公民培育的主战线[16]。校本德育课程是中职学校德育特色的体现,也是培养群体生命能力、提升中职学生道德素质的重要组成。马克思主义认为,只有在共同体中才可能有个人自由。具体来说,人只有在集体中,才有可能真正获得生命的全面发展。从德育教育视角来看,中职学生需融入集体生活,培养群体意志品质,创造群体生命活力,最终在群体中实现生命的价值与回归。对于中职学生而言,可通过德育校本培养其集体意志品质,唤醒群体生命力。就中职学校德育校本课程开发而言,应围绕课程的目标、内容、实施及评价四个基本问题展开探讨。

首先,中职校本德育课程目标应关注到学生生命发展的需要,培养学生的群体生命能力,具体表现为增强中职学生群体生命体验,培养学生生命关怀意识。具体包含三个层面的目标,即在知识层面,将中职学校各专业与生命教育相关知识挖掘出来,激发学生对本专业生命知识的兴趣;在能力层面,学生能够感悟生命教育知识并主动将其与自身生命经验结合起来;在情感层面,促使学生形成热爱生命、积极生活的道德情感。其次,在选择德育课程内容时,应考虑到以下几个因素,一是课程内容应与中职学生的年龄特点、兴趣与需要相结合,二是课程内容应满足中职学生的实际专业需要,三是课程内容与中职学生的实际生命与生命经验相关联。在具体的内容选择上,可将“抗击新冠肺炎疫情斗争”作为生命教育内容之一,在抗击疫情期间,无论是党员干部,还是医护人员、志愿者等,都将集体利益放在最高处,展现强大的集体主义精神。再次,在校本德育课程教学过程中,一方面,应把课程与中职学生所处的实际环境结合起来,包括学生的真实生命经验,如人际关系等;另一方面,有意识地整合中职德育教育资源,形成显性与隐性相结合的德育生命课程,使“知识性德育课程”与“实践性德育课程”相结合,将德育教育知识融入到学生的生活生命经验中。同时,积极整合校内外人力资源与物质资源,为课程的实施提供必要保障。最后,在中职校本德育课程评价上,重点突出发展性评价,侧重情感态度、价值观层面维度评价,在评价机制上注重多元评价,从不同角度评价学生,评价主体应包括教师、家长、学生、社区等。在评价方式上,注重形成性评价与总结性评价相结合,全方位关注学生在接受生命德育课程中情感、思想与品质的变化与发展。使中职学生在接受德育课程的过程中感悟群体生命的意义,激发生命活力,在生命定位上使学生正确认识自己在集体中的角色,促进學生群体性生命的不断完善和发展。

(三)构建多维德育主题活动,凸显国家使命担当

德育活动是当代德育实践的重要模式取向,是德育课程的拓展和延伸,更是提高中职学生道德素养的重要抓手。培养具有工匠精神的未来产业工人是中职学校的德育目标,因此,德育活动的设计应当凸显社会责任与国家使命担当。2014年12月22日国家教育部修订的《中等职业学校德育大纲》(教职成[2014]14号)中指出,可利用国家宪法日、国庆节、中国人民抗日战争纪念日、端午节等重要节点开展爱国、传承传统文化等德育主题活动,这为中职学校德育主题活动的构建提供了依据。从阿伦特的行动理念视角出发,德育活动是一种人的行动实践,其核心在于实践性。结合中职学生实际情况,从维度上可以考虑从班级、校级、校际、校企、校社等几个层面出发构建多维德育主题活动。

在班级层面,利用红色歌剧、红色舞剧、红色话剧、红色故事会等党史学习教育专题活动,引导学生对生命的思考与审视,进而提升学生对生命的认知。在校级层面,借助国家科技活动和重大节庆活动,如利用国庆节、五四青年节等节日开展主题德育活动,激发中职学生真挚的家国情怀。在校际层面,中职学校自身的资源有限,可通过跨越校级边界组成校际联盟,通过联合培养、项目活动合作等活动,使学生在德育活动体验过程中塑造终身学习理念,拓宽学习视野,提升国际意识。在校企层面,可通过校企之间的深度合作,充分利用各种资源对学生开展德育主题活动,如在学生实习期间,可围绕“爱岗敬业”主题展开德育活动,借助先进人物事例的示范作用,使学生在榜样的熏陶中传承与弘扬大国工匠精神。在校社层面,可组织学生在社区、福利院等场所开展爱心主题德育活动,通过专题讲座宣传优秀传统文化礼仪与德育知识,学校可联合社区为学生提供必要的支持与帮助,提升中职学生的社会责任担当。2019年11月20日,教育部办公厅印发的《关于加强和改进新时代中等职业学校德育工作的意见》(教职成[2019]7号)中指出“建好用好网络德育阵地”,充分利用“两微一端”新媒体手段开发网络德育资源,提升学校德育效果。由此,从形式上看,中职德育主题教育活动可充分利用“线上+线下”形式,全方位提升与强化中职学生社会责任和使命担当。

参 考 文 献

[1]叶澜,郑金华,卜玉华.教育理论与实践[M].北京:高等教育出版社,2001:6.

[2]顾明远.再论教育本质和教育价值观——纪念改革开放40周年[J].教育研究,2018(5):4-8.

[3]刘慧,朱小蔓.多元社会中学校道德教育:关注学生个体的生命世界[J].教育研究,2001(9):8-12.

[4]亚力克·福奇.工匠精神——缔造伟大传奇的重要力量[M].杭州:浙江人民出版社,2014:23.

[5]丁哲学,路艳娇,刘彥,王冰.中等职业学校德育现状调查研究——以黑龙江省为例[J].中国职业技术教育,2018(3):88-93.

[6]重庆市城市建设技工学校西部职教项目课题组,孙德魁.中职学校德育课教学的现状、不足及改善对策探究[J].中国职业技术教育,2015(21):75-80.

[7]梅萍,周凤琴.生命尊严教育:不可缺失的德育主题[J].思想政治教育研究,2018(1):129-134.

[8]曾茂林.建设性后现代视野下的中职德育转型[J].思想政治课教学,2014(9):8-11.

[9]李家祥,王雯.职业道德教育[M].昆明:云南大学出版社,2006:136.

[10]孙诚.我国中职学生德育发展现状及改进策略——基于2019年全国中职学生发展状况调查分析[J].职教论坛,2020(3):20-25.

[11]王丹丹.“文明风采”三育融合立德树人品牌活动显实效[J].中国职业技术教育,2018(16):17-25.

[12]邢燕波.中职德育活动课实施及教材建设探析[J].中国职业技术教育,2018(17):61-63.

[13]谢爱明,朱金钟.中职“五模块四星级”发展性德育评价体系的构建与实践[J].职业技术教育,2017(29):69-73.

[14]余奇,藺海沣.学校德育生态化转向的价值意蕴、实践困境与构筑路径[J].首都师范大学学报(社会科学版),2020(5):181-188.

[15]王定功.生命课堂的基本特征和建构路径[J].教育研究,2015(10):111-118.

[16]吕智敏,王小明.基于Y理论的中职德育课程项目化教学实践探究——以《经济政治与社会》为例[J].职业技术教育,2020(2):36-42.