布列兹钢琴作品《切音》的作曲技法与艺术观念①

冶鸿德(南京艺术学院 音乐学院,江苏 南京 210013)

2016年1月6日,法国著名作曲家、指挥家皮埃尔·布列兹(Pierre Boulez,1925-2016)在德国巴登的家中阖然辞世,享年91岁。欧美的主流媒体纷纷刊载大篇幅的纪念文章,回顾布列兹对现代音乐发展的重要影响,音乐学者们也在各类学术期刊上撰文总结他留给我们的文化遗产。近几年,随着20世纪作曲大师相继辞世(里盖蒂2006年辞世、施托克豪森2007年辞世、亨策与卡特均在2012辞世、布列兹2016年辞世……最近的是潘德列茨基2020辞世)后,人们的思绪不免又回到波澜壮阔的20世纪,并不时感叹“一个时代的结束”!学界也因此掀起了对20世纪作曲家的再研究热潮,以最有意义的方式表达对先辈们的缅怀。就布列兹来说,国内学者的研究主要集中在《记谱法》《无主之锤》《重重皱褶》等少数几部作品上,这显然与这位 “使20 世纪音乐震荡起来的人”[1]的历史地位很不相称。当前国内研究主要集中于布列兹创作中期以前的作品。但自80年代以来,布列兹的创作与早期的序列主义、结构主义相比,已经有了较大的不同,体现出“现代古典主义”的创作特征。《切音》(Incises)是布列兹创作于1994年的钢琴独奏曲,1996年改编为室内乐,2001年重新拓写为钢琴独奏。该作品在创作技法上虽保留了一些早期强调理性控制的特征,但在音高材料、句法特征、理性与感性的平衡、音乐情感表现等方面都体现新的变化和特征。作为布列兹90年代以来的代表作,研究《切音》有助于我们更全面地了解布列兹晚期音乐的技术特点与创作理念。

一、钢琴独奏曲《切音》简介

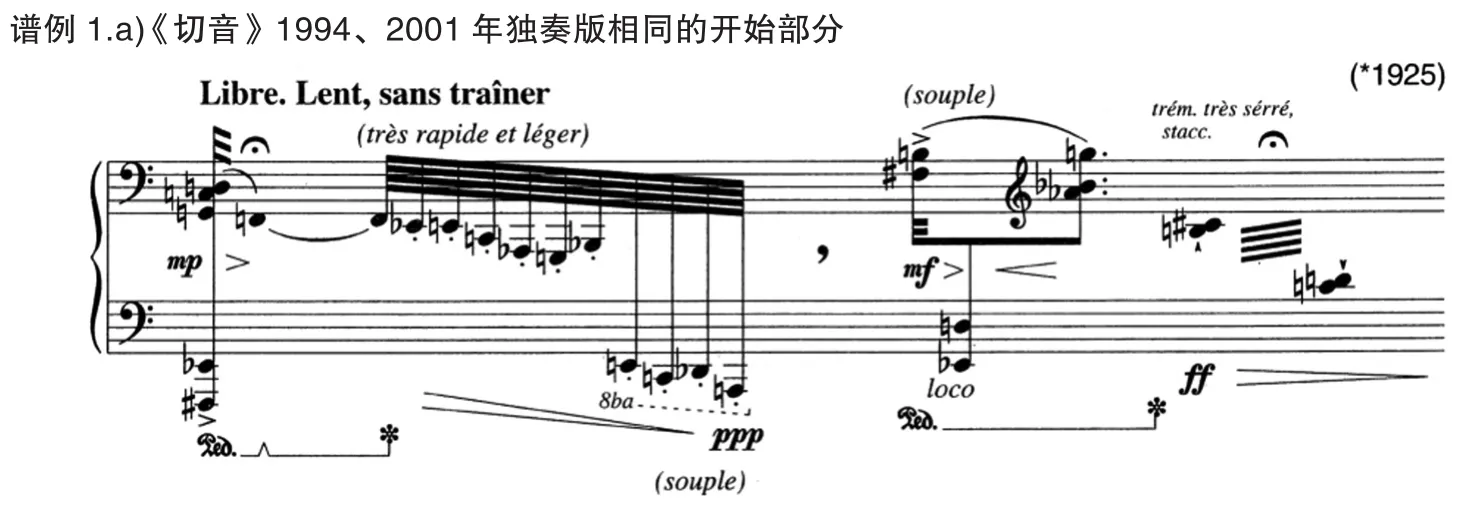

1994年,乌姆贝托·米其利钢琴大赛(Umberto Micheli piano competition)组委会邀请布列兹创作一部炫技和艺术效果兼备的钢琴作品,布列兹应邀后于当年创作了《切音》(即独奏1994版)。1996年,时值布列兹的好友、著名的瑞士音乐活动家保罗·萨赫(Paul Sacher,1906-1999)90岁生日,布列兹决定为萨赫创作一部作品,以示敬意和祝寿。恰好《切音》是以萨赫名字作为核心音高材料的,而布列兹对该曲的艺术效果也很满意。因此,他就以钢琴独奏《切音》为基础,把它改写成了由3架钢琴、3架竖琴、3组打击乐演奏的室内乐《断片》(Sur Incises),作为献给萨赫的生日礼物。除过配器方面的调整外,该曲基本保留了钢琴独奏《切音》整体面貌,但增加了一个规模很大的新部分。1999年5月,萨赫去世,这让布列兹悲伤不已。因为钢琴独奏《切音》和室内乐《断片》与萨赫有着密切关系,布列兹结合两部作品创作了新的钢琴独奏作品《切音》(2001版),以表示对萨赫的回忆、纪念和哀悼。新版的《切音》长度和《断片》相当,相比1994版的纯朴热烈和1996版的绚丽多彩,2001版增加了深沉、悲伤的情绪。下例是1994、2001版钢琴独奏《切音》和1996年室内乐版《断片》开始部分。

三个不同的版本虽然在长度、乐器、情绪等方面都有所不同,但它们的核心材料和创作逻辑一脉相承。在创作上形成了 “呈示——发展——再现”的意义闭环。本文将集中对2001版钢琴独奏《切音》的音高、节奏、结构及创作理念进行分析,为进一步研究布列兹晚期音乐创作的风格转变提供些许参考。

二、音高结构分析

布列兹早期创作中的音高逻辑是根植于十二音序列体系的,但他对序列技术进行了个性化的创新,比如赋予序列截断以生命,使序列截断以 “自然生长”的方式成长,反对给音程截断赋予音高本身以外的任何内容等。但80年代以来,长时间从事指挥并获得世界性声誉的过程让布列兹重新系统地研究、反思了古典音乐及先锋音乐的关系,这对他此后的创作产生了重要的影响。这一点首先就体现在《切音》(2001年钢琴独奏版,下同)的音高材料使用上。

1976年,布列兹为萨赫70岁生日创作的《消息》(Messagesquisse)首次以萨赫名字构成的六音组作为作品的核心材料。此后,《应答圣歌》(Répons,1981)、《衍生 I》(DériveI,1984)和《衍生 II》《DériveII,1988/2002/2006)等作品均使用了萨赫人名音高。可以看出,“萨赫名字对应的音组成为布列兹后期作品中一个很重要的常用材料,并且成为在布列兹接下来十年中演奏时间最长的作品《断片》的核心音高材料。”[2]在德文的音名体系中,SACHER(萨赫)中的S表示bE,H表示B,R表示D。这样,SACHER人名就形成如下的六音组。布列兹称其为SACHER六音和弦,其集合为6-z11[012457]。

下例是《切音》开始的第一小节,它的第一个和弦就是SACHER和弦。

这个开始和弦是由G、C、D、F、#F、bE构成的六音组,与谱例1中的bE、A、C、B、E、D音名不同。这是因为布列兹在使用SACHER和弦时,运用了“定位音程轮转技术”。即以萨赫六音组的原型为基础,以六音组各音间的音程数列为依据进行轮转,每次均从定位音bE开始生成其余五个音。

具体来说,萨赫六音组内相邻两音间的音程数依次为-6、+3、-1、-7、-2。按音程数轮转时,还要把最后一音D与第一音bE的音程数包含在内。这样,原型的音程数列就是-6、+3、-1、-7、-2,+1。轮转时bE固定不变,从第二个音程数开始生成,即+3、-1、-7、-2、+1、-6,即生成六音列的第一轮转。如果用音程数来表示,六音组的全部轮转如谱例4所示。

如此,可以生成如下同构的六个六音组见谱例5。

六音组原型可以获得同构的五个定位轮转,原型及每个轮转都可以有11个移位。由于布列兹在使用六音组时并不强调“固定音序”,故同一个六音组内可以有多种不同的非固定序排列。这样就形成一个资源丰富但高度统一的音高网络。“这种音程轮转的手法好像是从多个角度观察对象,但没有一个是确定的,在这种过程中多种变化形式融合在一起,逐渐接近对象的本质”。[3]在定位音程轮转的设计中,布列兹延续了自创的“音级乘法”技术中截断分组的方法,只不过《切音》并没有像《无主之锤》那样使用系统化的音级乘法技术。也可能受到了他的老师梅西安的启发,因为梅西安在他的作品中曾使用过基于“等节奏”中“塔里”和“克勒”的音组轮转技术。由于萨赫六音组不固定音组内各音的次序,那么经过重新排序,每个六音组均可以构成一个纯五度框架内的六音“音阶”。

在《切音》的横向进行中,六音组经常是以这种“音阶”形式出现的。如谱例6所示,如果把六音组分为两个三音组,则构成大二度+小二度和小二度+小二度的两个三音截断,并且两个三音组之间相距大二度。同时,从音程角度来看,六音组包括三个纯五度(前两个均带了小二度的倚音);从“和弦”角度看,则构成一个“减三和弦”和一个省略三音的“七和弦”。这样一来,《切音》音高就可以总结如下:萨赫六音组是全曲的核心材料。在实际使用过程中,凡以纵向和弦的形态出现时,六音组经常完整使用或以“三和弦”“七和弦”的形式出现;在横向的线条中,六音组通常以两个三音截断呈现;偶尔会以带小二度倚音的纯五度或“三和弦”“七和弦”的形式出现。可以用下图来表示《切音》的整体音高结构关系。

每个六音组以及六音组所包含的三音截断、音程、“和弦”均可能移位、倒影、逆行、逆行倒影,可以在音组内自由排序,也可能通过省略音、重复音、架桥等方式产生更多的变化,最终在统一的基础下获得丰富多样的表现形式。通过谱例7中的总结,再结合谱面分析音高的具体使用就比较清晰了。先来看纵向六音组在全曲中的核心地位与使用情况。谱例8是全曲中有代表性的六音组使用片段(P1-1表示乐谱中第1页第1行):

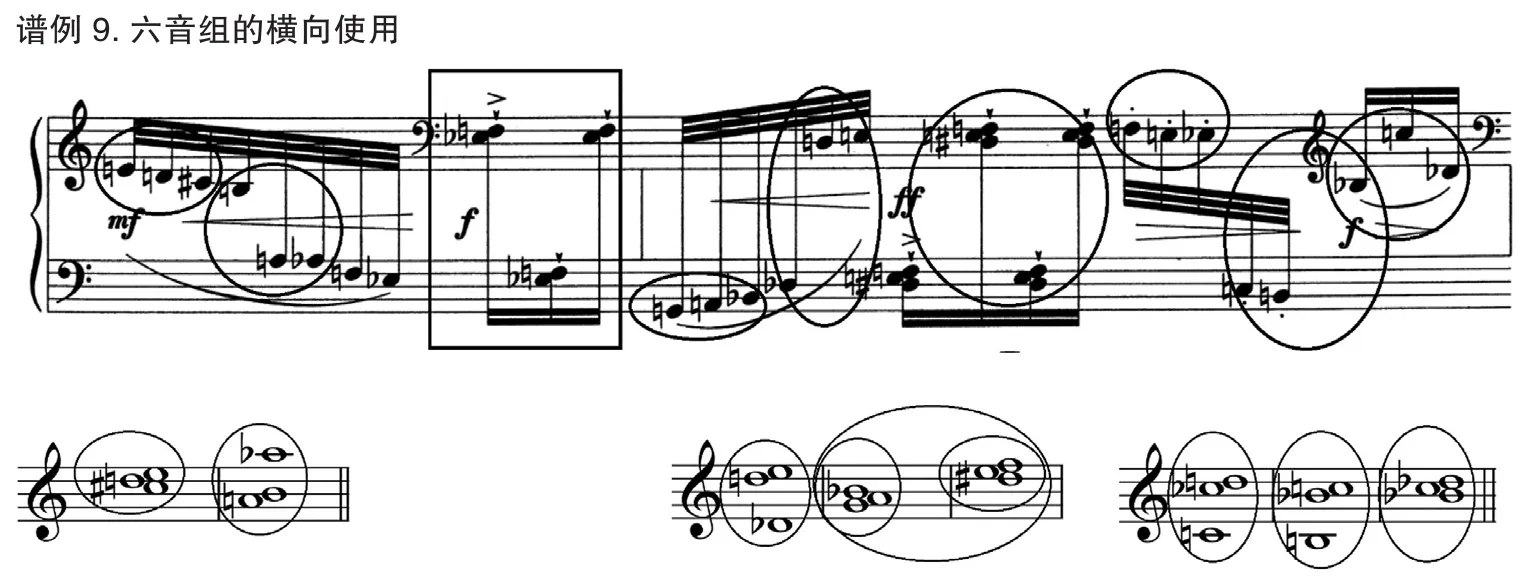

谱例8中每个和弦都是萨赫六音组及其变化,均是集合6-z11。充分说明六音组在作品中强大的统一功能和核心结构地位。总的来看,全曲中凡是慢速段落,其纵向的和弦几乎均由完整的六音组构成;在快速段落,六音组可完整使用,但更多是以三音截断,偶尔是以音程或“和弦”形式出现。谱例9是乐曲第4页片断,可以看出六音组的灵活使用。

谱例9按符尾可分为六个音组。第一个音组包含两个同构的三音截断,它们无法合并为完整的六音组(最后两音F、bE是第二个音组的先现音)。第二个音组是大二度持续,包含定位音bE。第三个音组同样是无法合并成六音组的两个同构三音截断。第四个音组是由小二度加小二度构成的三音截断,它可以和第三个音组的第二个三音截断构成完整的六音组。第五个音组包含一个三音截断,余下的两个音与第六个音组的第一个音搭桥共享,均构成三音截断。作为六音组定位音的bE多次以持续状态出现,起着“锚定物”的作用(方框内音组)。横向的声部进行主要是把六音组分成两个三音截断(圆圈部分)来使用的。“库尔特认为布列兹的《切音》是通过核心材料的多维呈现,逐渐形成相互关联的有机体,并形成创造性的曲式,他认为这是布列兹作品中系统华丽的一种音高结构方法,可以称之为‘动机扩散’。”[2]

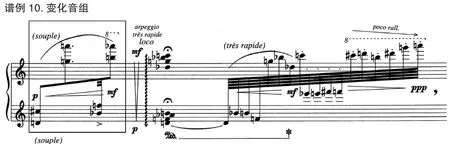

此外,还有一个材料值得注意,就是 “变化音组。”[3]它出现在作品第一页的第三行。

谱例10中方框内就是“变化音组”,它在本曲中是一个辅助性的材料。它与核心的萨赫六音组有一定的联系。萨赫六音组主要是以定位音程轮转、音组内部分组等形成变化,但“变化音组”则主要是以“音级乘法”的方法获得填充性材料。

“对于布列兹来说,无论是《切音》的创作中还是随后对它的扩展过程中,都没有将‘变化音组’的材料视为像六音组那样六个独立的声音。而是将其视为和声场域,他通过‘音级乘法’将其拓展为一个系统的和声系统。”[3]“变化音组”与核心的六音组的联系是两者包含着相似的三音截断。如谱例11所示,“变化音组”内的每个三音截断都与萨赫六音组的某个三音截断同构。

从以上分析可以看出,《切音》音高结构的主要特点:首先,以萨赫名字生成的六音组是作品的核心材料,在全曲中占突出地位。其次,六音组在使用的过程中形式自由变化,以三音截断为最主要的形态。第三,具有“锚定”意义的bE“音经常以独立音的形式散现于各处,常以持续音的形式出现。第四,在实际使用中,六音组可能采用搭桥、省略或增加音等方法进行自由变化。第五,六音组以音程及“和弦”出现的情况较少,通常处于装饰、填充和次要的地位。最后,“变化音组”内部的三音截断与六音组存在密切关系,它通过“音级乘法”扩充为“音场”,在乐曲中处于填充和调色的作用。

仅从《切音》来看,布列兹的音高理念已经与早期有了很大的不同。比如定位音程轮转中就突出了一个“中心音”,这在以前的作品中不可能存在的。因为突出“中心音”,必然就会让人与传统调性的概念相联系。“在布列兹专门讨论他的新作《断片》的会议上,我发现该曲创造思维中的两个基本要素(相似性和差异性原则以及抽象的暗示机制)显示了作曲家作曲过程中微小音型在作品中的重要地位,并展示了如何使用这些微小细胞音型呈现、发展、变化,但却要保持它们仍然可以被辨认。布列兹认为,对听众来说,辨认这些音型非常重要,这可以让他们更好地理解作品想要表达的意义”。[4]布列兹多次提及在音乐创作中的相似性和差异性、统一性和变化性必须要在对抗中达到平衡,而《切音》的音高组织逻辑充分体现了这种平衡。统一的材料与自由的应用是对比的平衡,而在更大范围来说,材料的集中与音乐形态的多变性之间也形成了对抗的平衡。

三、碎片式主题及持续织体

布列兹在早期的创作中,醉心于理性的数理控制,认为所有的音乐事件其意义就在于体现某种理性控制,音乐要素本身是没有意义的。对“主题”这样的传统概念和具体形态自然会回避。他早中期的《第一钢琴奏鸣曲》《第二钢琴奏鸣曲》《无主之锤》《结构》等作品就具有强烈的结构主义倾向。但在20世纪80年代以后,布列兹的作品中不再回避主题。“布列兹早期的作品倾向于避开以音高为中心的旋律可识别性,但是后期的作品在使用平衡的对抗时则更为自由,它们有时甚至与巴洛克和古典时期的‘主题’联系在一起。”[5]他本人在谈到主题问题说:“在我年轻的时候,我认为音乐是可以无主题的。但我现在深信,音乐必须基于可识别的音乐对象。这不是指古典意义上的‘主题’,而是某种具有意义的音乐对象。即使这些对象不断地改变其形态,但它最本质的某些特征依然是可识别的,并不会和其他音乐对象相混淆。”[6]布列兹不回避传统意义的主题,并不等于完全使用古典式的主题形态。对于他的句法特点,有学者指出:“《切音》体现的是分割、雕刻的理念,这使得布列兹的创作体现出强烈的普鲁斯特式的分割主义,布列兹或许想通过增加不同音型和织体之间的对抗来增加作品的连贯性。”[2]而“普鲁斯特式的分割主义”则意味着迅速地在各种不同的碎片之间游移。

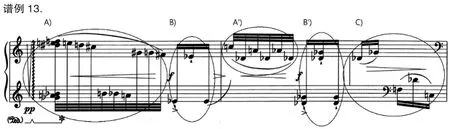

谱例13是第二部分托卡塔的开始部分,在这短短的一个片断中,包含着四个不同形态特征的主题(织体)片断,A是三十二分音符的快速下行,B是定位音降bE的同音反复,C是连贯演奏的分解和弦。乐句呈现出不同碎片之间的快速转换,这是全曲横向结构的基本形态。

整个8页长的托卡塔部分没有一个休止符,全部是不同碎片式主题之间的快速交替。下例是托卡塔的一个片断,在极快速的速度下四个不同的“碎片”像头脑中的“念头”一样稍纵即逝。

在“碎片”主题的呈现过程中,每个片断本身变成了相对稳定的组织单位,虽然每个片断的音高都会出现一些变化,但节奏基本都和“碎片原型”保持一致。这体现了布列兹“对抗的平衡”创作理念:音高材料高度统一,织体形态是活跃自由;碎片式的运动状态持续稳定,但具体运动又灵活随机。

在乐句和音乐织体形态上另一个重要的特点就是持续态的广泛存在。谱例14是《切音》第二大部分的片段,持续性织体占据了很大的比例。

布列兹使用持续织体同样体现了他“很好地处理变与不变、稳定与动荡的平衡”这一根本作曲理念。“碎片”式主题是古典陈述思维和现代创作观念结合的产物,即体现了布列兹后期音乐创作的句法特点,也是他“现代古典主义”倾向的重要体现。

四、节奏的控制与自由

布列兹早期音乐中的节奏设计主要是让节奏和序列化的音高在风格上相一致。他对勋伯格激烈的批评主要基于后者使用了创新的十二音序列音高,但却为音高匹配了传统的节奏。除在整体序列主义中严密控制节奏外,布列兹早、中期作品的节奏设计的主要目的是要瓦解传统节奏模式,特别是循环和重复节奏。而《切音》中所体现的节奏思维已经与他早期作品有了很大不同。主要体现在以下几个方面:

首先是重复和循环节奏的回归,可以参见本文中相关谱例。这也是布列兹“现代古典主义”风格在节奏上的体现。有学者认为,布列兹在《切音》的节奏设计上最重要的特点是“两极节奏模式”(polarity of rhythmic types)[3],即以对比剧烈的节奏冲突拓展音乐的节奏空间。全曲中节奏的对抗主要体现为慢速的持续长节奏与快速的密集短音符之间的对比。“赫尔姆(Helm)发现持续的托卡塔式密集运动和自由散漫的长节奏之间的对比在布列兹后来的作品经常出现,特别是在《断片》中。”[3]这是布列兹在激烈的对抗中获得平衡的创作理念在节奏运用中的具体体现。当然,具体到音乐细节上,各种节奏之间的交替和变化又是自由的,快与慢、长与短即可以单独持续,可以碎片式地交替、融合。

其次,《切音》中仍然使用了许多数控节奏。谱例16是乐谱第11页的片段,该片段是十六分音符的持续进行,布列兹通过符尾把它们分为不同的音组。可以看出开始的每个圆圈里依次是1、2、3、4个十六分音符,在重复一次后,开始打乱1、2、3、4的顺序。到了该段的结束处,又变成了4、3、2、1。形成了节奏上的对称。

这种“不可逆”节奏符合布列兹的创作理念,即整体保持一致的情况下通过细节的变化制造音乐的动态。在谱例16中,虽然速度没有任何变化,但通过音组中音数的变化,造成了一种节奏张力的起落。有学者注意到这种现象,认为在音乐中同时存在速度和速率两个概念。在谱例16中,速度不变,但由于每个音组的音数在改变,因此速率在变。“正是因为速度和速率的不同步,托卡塔才如此令人振奋,避免了仅仅由数学技术控制下没有灵魂的机械操作的感觉。”[3]

谱例17也是托卡塔部分的一个片断,它每组的音数依次为 6、7、8、9。随后一直增加到12个音一组,然后逐渐减少,到谱例17中的b,变成了10、9、8、7、6。“ 音 符数量的扩展和收缩使音乐有一种逐渐增长的狂热兴奋感,偶尔短暂地停落在某个结构点上,然后开始发展,就像把锂扔到水里那样热烈活跃。”[3]

第三,是增减节奏的使用,这显然是受到梅西安节奏体系的影响。不过在《切音》中,增减节奏使用较少,更多是为了对节奏进行细节上的装饰,见谱例18。

最后,就是持续节奏与固定音高的结合。“在《切音》的后半部分,您会发现很多节奏与音高的联系。节奏和高声部的音始终不变,和弦却在重复节奏上不断变化、增强和减弱。虽然你可能无法听出具体的细节,但和声却可以引导你掌握大的音乐方向。”[7]谱例19的两个片断中,节奏基本保持不变,最高音持续,但纵向的音高却是各种材料的交织与变化。

总体来看,《切音》的节奏是在极端对比中获得整体的平衡。突出的特点是节奏的持续、节奏片断快速交替、节奏的数列控制等。

五、整体结构特点

布列兹对音乐结构的处理大致可以分为三个阶段。第一个阶段是在创作生源早期,主要是受传统结构模式及勋伯格、梅西安等大师的影响。比如他早期《小奏鸣曲》的曲式就直接借鉴了勋伯格《第九室内交响曲》的结构。他的《第一钢琴奏鸣》《第二钢琴奏鸣曲》第一乐章均使用了奏鸣原则。第二个时期是整体序列阶段,布列兹认为:“结构应该是在创作的过程中由音乐诸要素共同作用下自发、自然地生成,而非需要提前设计。”[2]到了20世纪70年代以后,布列兹对曲式结构有了新的理解,他认为不管是什么时代的音乐,首先要在多维层面产生对比和张力,作曲家的任务就是在音乐运动过程形成的各种对比之间获得平衡。“这种平衡……是布列兹后来一系列作品结构和织体形态的重要基础。特别像1994年创作的钢琴版《切音》。早期的作品倾向于避开以音高为中心的固定旋律可识别性,但是后期的作品在使用这种平衡的对抗时则更为自由,它们有时甚至与巴洛克和古典传统的主题联系在一起。”[5]

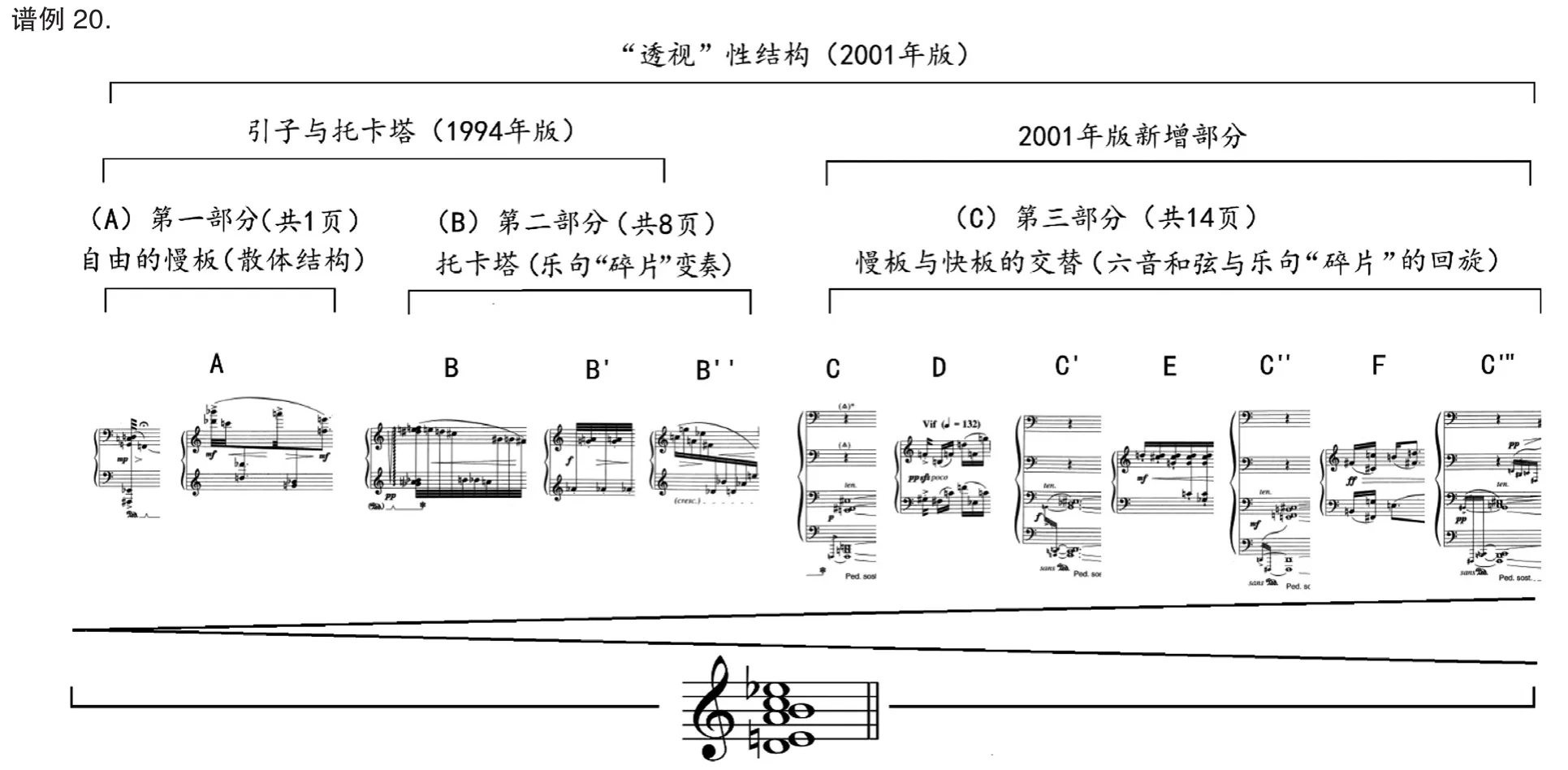

就《切音》结构说,它有这样几个特点:1994年版的整体成为全曲的第一大部分,它内部又分为极不平衡的两部分。第一部分是核心材料的呈示,慢速,只有1页乐谱,在“碎片”式乐句的交替下形成了散体结构。第二部分是极快速的托卡塔,它连贯进行,中间没有一个休止符。几个段落通过分别强调不同“碎片”乐句而呈现出变奏原则。2001年版拓写部分是全曲的第二大部分,它是由源自乐曲开始部分并增加了悲伤气息的慢板和源自托卡塔但有所变化的快速段落之间的交替构成,体现出回旋结构原则。

谱例20即全曲的结构略图。

全曲虽然织体形态极为丰富,但概括来看,结构的形成主要依赖于两个对比、对抗性主题的交替、发展和平衡。一个是在慢速、以六音组的持续为主,具有哀伤情绪的悲歌主题(谱例21a),另一个是快速、激烈炫彩的托卡塔主题(谱例21b)“1970年代中期开始,布列兹作品在‘向心’和‘离心’之间自由游走,避免——或者说是‘遗忘’——‘古典音乐’式的解决,并将目标着力于在极端对立的材料之间保持一定程度的平衡。”[8]

从全曲的结构略图可以看出,作品体现了多层结构逻辑。从1994版和2001版来看,全曲体现出二部性对比原则;从中层结构来看,全曲(A)(B)(C)三部分规模逐次扩大,形成了随时间规模逐步增大的透视性立体结构。在三级结构下,摘取了相应段落的开头乐谱,虽然各部分之间的形态丰富多变,但全曲又统一到最下面的六音组上。充分体现了布列兹对抗的平衡这一创作理念。“整体性和多元化始终是我创作时要处理的首要问题,我几乎痴迷于此。”[9]

说到曲式结构特点,就不得不提及本作品中再现手法的应用。在该曲第三大部分中,从音乐织体形态看,形成回旋结构的叠部每次出现都类似于古典音乐的再现。当然,每次再现时只是六音组有所变化而已。叠部每次出现时的织体形态和速度都基本一致,每个“插部”均是在极快的速度上出现,是托卡塔风格的延续和变化。在形成CDCECFC的回旋结构中,E完全是托卡塔的三个“碎片主题”的交替,F带有一定的综合性质,是D和E的融合。谱例21中的b是第一个插部D,它不再是“碎片”式的交替结构。“如果将这种音型概括为沉思、消极材料与积极、主动性的对立,那么《切音》的性格就呈现为‘熟悉和惊喜的戏剧’——连续性和间断性的交替——这在音乐上非常具体,在戏剧方面更是如此。”[2]

六、《切音》的创作理念

布列兹青年时代擅长和喜爱数学,在备考法国综合工科学院的过程中决定改学音乐。他的整个音乐语言,比如整体序列技术、音级乘法技术等体现了其缜密的数理思维。他的老师梅西安曾说:“布列兹认为语言的进步变化就是一切。他感觉自己必须要在这种变化中采取控制。”[10]早期布列兹的创作因系统的数理思维而体现出明显的结构主义倾向,他甚至认为,听觉的感性是人性精神的绽放,只能占音乐的一部分,而没有理性控制的音乐本质是反音乐的,甚至连音乐幻想从某种意义上来看都是理性的结果。20世纪70年代后,特别是20世纪80年代开始,布列兹的风格有了明显的变化。这主要体现在以下几个方面:

首先,是逐渐放弃了结构主义倾向的严密数理控制,转而强调对抗的平衡。布列兹著名的《无主之锤》是高度数理控制的巅峰之作,其复杂严密的“音级乘法”技术把音高的数理控制推向极致。在这样的作品中,作曲逻辑是最根本的,它使音乐具有“自动”性质。20世纪80年代以后,在经历了辉煌的指挥生涯后,布列兹吸收了许多序列技术以外的创作理念,他开始认为,音乐创作最根本的应该是对比、对抗过程中形成的平衡,而非严密的理性控制。“可以这样认为:布列兹本能地被吸引了一种创造平衡的手法,它是对各种风格和流派所用技术的一种补充。”[5]当然,即使是在后期较为自由的作品中,对音高等要素进行控制仍然是他作品的一个重要特征。但数理控制已经不是最基础、最核心的创作理念,即使在运用控制时,布列兹也给予了控制以极大的自由发挥空间。

其次,布列兹的晚期创作体现出“现代古典主义”的特征。“这些观念促使了布列兹向‘现代古典主义’创作理念的转变,即从重视分离和瓦解转向倚重统一和整体,这种观念的转变在后期一系列作品中有所体现,而在《反应》《……爆炸/固定……》《切音》中则确切无疑。”[11]布列兹的“现代古典主义”倾向主要体现在以下方面:重视对比与统一的平衡,以创新的方式回归古典音乐的基本语法,比如乐句、重复、持续、主题,等等。另外,布列兹开始赋予作品特定的意义,比如,《切音》就是以萨赫的人名为核心主题材料,而一旦使用人名作为音乐的核心材料,作品中就必然与特定的人产生意义指向和联系,而在早期的创作中,布列兹是极力反对这一点的。另外,布列兹还开始注意音乐的情感表达,“布列兹放弃他在作品中通过使用神秘元素来进行空间拓展的方法,而突出了浪漫主义美学倾向,并且在音乐表达过程中增加了更多的悲切和伤感因素。”[5]“《切音》2001年的最终版本显得较为阴沉,葬礼式的尾声与《断片》结尾的璀璨光彩形成鲜明对比,结尾处孤寂的音符在作品中回荡,充盈着阴沉。”[2]布列兹也不拒绝自己的音乐出现感性的情感表达。“从总体看,《切音》(1994版)并不像是对萨赫的人物刻画,更倾向于体现庆祝意味。它的音响丰富而富于变化,与萨赫充满活力和慷慨的精神极为相似。”[2]

第三,布列兹仍然体现出积极的创新精神。布列兹在20世纪中叶是激进、创新的代表人物。在创作的晚期,虽然开始向“现代古典主义”转变,但这并不是对“古典”简单的回归和重复,而是通过创新的思考,在更内在的层面对传统和现代的融合。“布列兹在讨论过去的音乐时颇为柔和(部分是由于他丰富的指挥经验),但他在谈论音乐的发展时则变得比较直接。对他来说,回到以前的音乐风格是不可想象的,只有将新技术作为组成部分,新音乐才是合理的。”[12]从《切音》的分析中不难看出,布列兹列所谓的“回归”处处体现着他的探索和创新。这种探索和创新的精神还体现在一个很重要的方面,即对他自己作品的改编、改写上。“布列兹在创作中期以后经常会对自己的作品持续地、几乎是痴迷的重写或改编。”[3]比如,《面貌》《无主之锤》《马拉美即兴曲》《诗人就是卡明斯》《形象-重叠-棱柱》《断片/复合》《领域》等作品都经过多次改编改写。他在1950年代开始创作的巅峰作品《重重皱褶》存在的版本太多,已经形成一个相互联系的生态整体。这既体现了他对创作的认真态度,更是其贯穿一生的锐意创新精神的写照。

小 结

布列兹在作曲技术和理念上的探索演变是20世纪中叶以来近代音乐激烈发现的缩影,他一直以激进者的身份出现在音乐界。“布列兹早期的创作在‘二战’后的音乐发展中起到了决定性的作用。毫无疑问,韦伯恩和勋伯格的影响是非常明显的,前者的影响在于那种严密的‘结构手法’,而后者的影响则在于那种织体的密度和戏剧性的并置。”[13]然而,如果我们把注意力只关注在布列兹早、中期的音乐创作上,那么对他的认识就可能止步于“一位创新的序列作曲家”上。实际上,20世纪70、80年代以来,当经历了辉煌指挥生涯的布列兹重新把主要精力投入在作曲上后,他又开创了新的创作阶段。对这种转变轨迹的关注,是全面深入地研究作曲家和作品无法回避的重要部分。也有助于我们把具体作品、具体作曲家的研究和音乐发展历时、共时的脉络联系起来。

乔纳森·戈德曼曾将《切音》描述为“布列兹最连续、最完整的作品之一”[2],作品中“动机与和声扩散技术、两极节奏的对抗、音乐表现的丰富层次,使它成为布列兹后期音乐的典范。”[3]本文通过对《切音》创作技术与观念的初步分析,可以看出,《切音》在体现着布列兹早期一些创作特征的基础上,在控制与自由、持续与变化、技术与情感、传统与现代之间获得了新的平衡和突破,这些都将成为这位音乐大师留我们的珍贵遗产。有学者认为:“在《切音》的最后一个小节中,低音区的音簇不断交替:这是纪念格洛克(Glock)和萨赫的墓志铭,也标志着布列兹一个创作时代的终结。”[3]这句话表面上看是说,《切音》的创作标志着布列兹高度理性控制风格的终结,但它真正想表达的是《切音》标志着布列兹创作新阶段的开始!布列兹的这些作品,包括他2000年以来新创或改编的作品,值得任何一位想更全面了解布列兹音乐创作的学者认真研究。