传统与革新①

——从郑国祭祀遗址编钟纹饰看两周礼乐变革之轨迹

曲文静(星海音乐学院,广东 广州 510006)

纹饰是铸刻于青铜器表最为醒目、直观的艺术语言。同时,它作为一种文化符号,呈现出不同时代、不同地域之文化与审美特点。自宋代起,金石学家即已关注到青铜器的纹饰特征,并对纹饰图案予以区分和命名。在当今考古学乃至音乐考古学研究中,纹饰研究仍然是判断器物年代、风格特征等必不可少的环节。正如著名考古学家李学勤先生所言:“纹饰的特点是有‘时尚性’,非常敏感地随时变迁。”[1]表现在礼乐文化方面,纹饰则可映射出周代礼乐文化变迁及周人思想观念的转变。

郑国是西周封建最晚的诸侯国,在春秋初期迅速崛起、势不可挡。郑国青铜器极具特点,引领了青铜器发展的新风尚,被称之为“新郑风格”。20世纪90年代,河南省新郑市郑韩故城内先后发掘出三处郑国的祭祀遗址,根据出土地标分别命名为金城路遗址、城市信用社遗址、中国银行遗址。在三处祭祀遗址(尤其中国银行遗址)中,出土有大量青铜礼、乐器,其中包括11套编钟②金城路遗址和城市信用社各出土1套,中行遗址出土有9套,每坎1套,各坎名分别简称为K1、K4、K5、K7、K8、K9、K14、K16、K17。,共计254件,出土规模之大、数量之多,盛况空前。值得注意的是,郑国青铜器纹饰特点鲜明、独具一格,被视为两周青铜礼乐器发展的“标尺”。本文主要对郑国祭祀遗址(以下简称“郑祭”)编钟纹饰进行分析与阐释,以期探寻两周礼乐变革之轨迹及郑国在礼乐转型中发挥的作用。

一、郑国祭祀遗址镈钟纹饰

郑国祭祀遗址镈钟共44件,较之商代以来的镈钟有着显著差异。从其编列和音列来看,4件一组的编列范式及其依次构成的“羽·宫·角·徵 ”音位关系,既突破了西周末期3件组镈钟的编列规格,又凸显出郑国镈钟的音乐特色,使得镈钟的性质与功能从礼器向乐器跨出了一大步。同时,郑人在镈钟形制上也做出大刀阔斧的改革,如去其扉棱、中脊,简化纽部之奢华装饰等。那么,郑祭镈钟纹饰较之以往又有什么改变?呈现出哪些郑国音乐文化特色?与镈钟形制变革相对应,郑祭镈钟纹饰在风格上较之商代与西周有着较大改变。商代镈钟纹饰繁缛奢华、精雕细琢、意涵丰富,加之其两翼的动物形饰,使得镈钟充满仪式感和神秘的内容意味,这也是镈钟在纹饰上有别于铙和甬钟的一大特点。反观郑祭镈钟,它在精神上失去往日狞厉,钟体上分布了甬钟的枚,纹饰亦如西周甬钟,更为质朴化。郑祭镈钟纹饰主要集中在三个部位:鼓部、篆部、舞部。这些编镈上的纹饰由夔龙纹、蟠螭纹、顾首龙纹等组成(如图1)。

图1.郑国祭祀遗址中行编镈1、4号坎镈钟

(一)夔龙纹

郑祭镈钟所饰纹饰中,夔龙纹占比最多,主要集中于鼓部。夔龙纹是一种古老的纹饰,亦是青铜器幻想动物纹中极具代表性的纹饰之一,主要流行于商代及西周早期,是仅次于兽面纹的动物纹饰。古文献中对“夔”有较多记载,如《山海经·大荒东经》:“东海中有流波山,入海七千里。其上有兽,状如牛,苍身而无角,一足,初入水则必风雨,其光如日月,其声如雷,其名曰夔”[2];《庄子·秋水》:“夔谓蚿曰:‘吾以一足趻踔而行,予无如矣’”[3];《说文》:“夔,即魖也,如龙一足,从夂,象有角手人面之行”[4]等,不一而足。可见,“夔”之特点有二:其一,它是一种龙形怪兽,除夔之外,虬、虺、蠋、蛟、螭、窃曲之类皆属龙纹;其二,夔为一足,这也是夔龙纹区别于其他种类龙纹的主要特点。郑国祭祀遗址编镈正鼓部夔龙纹形象均为一足。不过也有人认为夔不止一足,可能是对古代两足龙类遗留形象的艺术加工与抽象化处理。它以表现身躯为主,张口,两唇上卷或一上卷一内卷。其一足应是两足的侧面表现,当侧面描写时,四足则表现为两足,两足表现为一足,[5]此不失为一种合理的解释。在名称上,夔龙纹等同于夔纹,宋代王黼《宣和博古图》冠之以“夔纹”之名。至于“夔龙”名称的由来,相传夔和龙是舜帝时期两位官员,《尚书·舜典》载:“伯拜稽首,让于夔、龙。”因古书没有标点,所以两个人名连在一起,便成为“夔龙”一词。

夔龙纹在时代发展中形成多种多样的变形,段勇在《商周青铜器幻想动物纹研究》中称之为在商、周青铜器纹饰中,群体数量最庞大、型式演变最复杂、流行时间最长久的一类纹饰。[6]并将夔龙纹按类型学划分为S型、Z型、W型等九型及若干式。铸之于青铜器上的夔龙纹,依器物空间大小和形状,进行变形处理,或变长,或变方,郑国祭祀遗址编镈无疑属于后者,两个方形夔龙纹样接连在一起,是人们对称美的展现。西周中、晚期则多见蟠龙纹和交龙纹。商代的夔纹,体躯变化不大,有稚拙感,并多填以云雷纹。到了周代,则变化为回首形,呈S状。其形态为龙形的,成为夔龙纹;其形态为凤纹的,称为夔凤纹。[6]审视庞杂的“夔纹”,可见其中往往混杂有少量其他纹饰,如勾喙者当为鸟纹,长鼻者应为象纹。而大多数“真正的夔纹”则与青铜时代遗留下来的甲骨文和金文中保留了象形特征且现已被释读出来的各形“龙”字十分相似。[6]因此,《中国音乐文物大系·河南卷》中对金城路、城市信用社镈钟正鼓部为“对称的两个蟠螭纹所组成的变形象首纹”的判断,应更正为夔龙纹。

实际上,镈钟鼓部铸以纹饰系春秋以来的产物,欲探求其特点,还需结合镈钟形制发展演变来看。商代镈通体饰以奢华繁缛的扉棱和纹饰,体表并无明显鼓部区域。鼓部从无到有、从所占区域狭小到疏阔是镈钟礼、乐功能之消长的重要表现之一。新干大洋洲镈的钟体纹饰繁复精致,顺应了商代“满花”器物的流行趋势,两侧扉棱由舞部直通两铣,并未留有鼓部敲击余地。而故宫藏虎饰镈、随州毛家冲镈和Sackler博物馆藏鸟饰镈展现出镈钟由扉棱向上缩退、鼓部形态初具及鼓部由有纹饰到素面的发展序列。冯卓慧对这种形制、纹饰的衍变总结为:“镈作为乐器,从早期开始,腔面纹饰的繁复就制约了其音乐表现的能力,纹饰与其为乐器的属性形成不可调和的矛盾。所以,镈纹饰的逐步简化不仅仅与青铜器纹饰的衰退同步,顺应时代的特点。更重要的是,随着镈逐步从一般礼器中分化,乐器性能的增强,纹饰衰退是其音乐表现需要作用的结果”,对于“鸟饰镈鼓部不再饰有纹样,光素的鼓面对敲击提供了便利。与此同时,镈的扉棱上移至纹饰的下喙,鼓部扉棱不再,这标志着一个专为演奏需要而设的独立区域的形成,这是镈发展历程的一个重要节点。”[7]

西周末期,周人将镈钟吸收进乐悬中,并保留有鼓部素面的特点。目前发现中原地区最早的镈系陕西眉县杨家村出土,鼓部素面。而同样出土于陕西省宝鸡市杨家沟的春秋早期秦公镈,鼓部亦无纹饰,其上铸有铭文,每器铭文自成一篇,内容与秦公钟相同。这一时期镈钟的形制与纹饰基本上沿袭了南方镈的特点,四扉棱、腔体椭圆、虎纹与鸟纹具备,只是虎纹变得线条化与抽象化,其形态已稍具爬行龙纹的特点。纹饰主要集中在钲部区域,列于中脊两侧。不过,纹饰内容和风格也融入中原文化特色,“南方镈的具象的虎纹,在进入中原后被赋予虎纹之外的含义,向幻想类动物纹渐行渐远。”[7]春秋时期,镈钟形制特征渐趋模仿甬钟,钲、篆、枚确立,繁复的纹饰在钲部多层、有限的空间中难以施展,于是相应下移到鼓部。此时期的纹饰远无商代动物纹鲜活生动的特点,这也意味着镈钟礼、乐功能的交替完成。

综上而言,镈钟纹饰特点与青铜器整体的发展规律同步,器表纹饰基本上沿袭了由繁缛细腻向简单素朴、由三层向单层、由精致向潦草的转变,而其鼓部纹饰则从有到无再到有的一个发展历程。

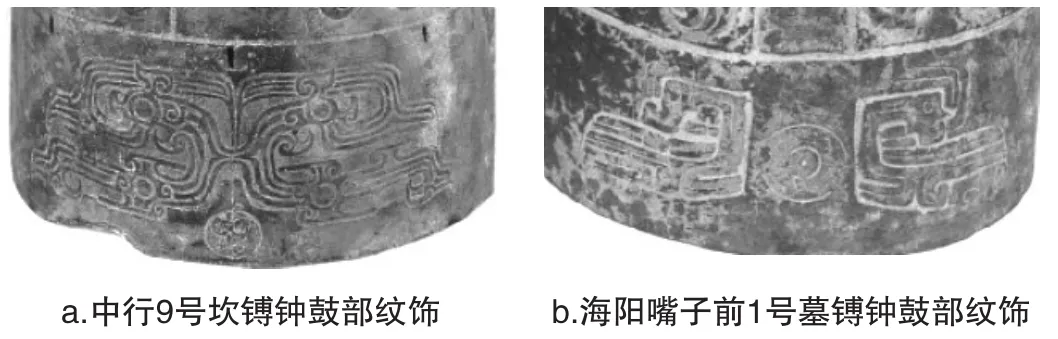

从形式特征看,这些纹饰均为二方连续图案,即在对称轴的两侧或相对或相向构成两两对称的纹饰图案(如图2)。值得注意的是,中行9号坎镈钟正鼓部在顾首龙纹下侧出现一圆形敲击点标志(如图3a),为郑国祭祀编镈之特例。同样的现象见于山东海阳嘴子前1号墓出土的2件编镈(《山东卷》),其鼓部饰一对象首纹,正鼓部刻有重环纹标记,所不同的是此敲击点刻于两个象首纹中间(如图3b)。海阳嘴子前M1墓,年代定为春秋晚期,而其中的铜器从形制、纹饰看还带有某些春秋中期的特征。方环形单纽,舞部饰一对夔纹,钟面以阴线纹划分钲、篆、枚区,篆间饰夔纹,钲间素面,乳状枚、饰涡纹,鼓间饰象首纹,正鼓部刻有重环形标记。[8]

夔龙纹在春秋时期镈钟乃至甬钟鼓部较为常见,也许与后世所谓“龙生九子”中“平生好鸣,今钟上兽钮是其遗像”的“蒲牢”有关。从形态来看,郑国祭祀遗址镈钟夔龙纹形态,在远古时代各种各样龙的雏形与秦、汉以后“三停九似”的程式化龙之间,具有承上启下的地位。

图2.中行1号坎和5号坎镈钟鼓部纹饰

图3.中行9号坎镈钟与山东海阳嘴子前1号墓镈钟鼓部纹饰对比图

图4.K16与K4镈钟舞部纹饰对比

图5.李家楼郑公大墓镈钟正鼓部纹饰

(二)蟠螭纹

蟠螭纹是郑国祭祀遗址编镈中较为引人注目的一种纹饰。虽然其占比远不如夔龙纹,却代表了编镈纹饰的一种新风格。螭为一种龙,《说文》载:“螭,若龙而黄,北方谓之地蝼,从虫离声,或云无角曰螭。”《通训定声》:“龙,雄有角,雌无角,龙子一角者蛟,两角者虯,无角者螭也。”[9]青铜器纹样定名常将无角之龙称为螭。蟠螭纹即无角之龙上下交错、虯蟠重叠的纹样。

中行遗址大多数镈的舞部与鼓部纹饰一致,为夔龙纹。但K9、K16、K17编镈舞部纹饰表现出明显差异,饰以蟠螭纹(如图4)。值得注意的是,此三坎编镈中蟠螭纹仅出现在舞部、篆部这些次要和狭窄部位,而核心区域鼓部仍然饰以传统的夔龙纹。①《中国文物大系·河南卷》记录金城路、信用社编镈正鼓部为蟠螭纹,经笔者观察,仍为夔龙纹。相比同坎以蟠螭纹为主要纹饰的纽钟,郑人在镈钟纳入新的纹饰元素问题上似乎谨慎得多。同时,郑祭编镈上的蟠螭纹与时代稍后的李家楼郑公大墓编镈纹饰在形态上表现出差异,后者正鼓部不仅饰以蟠螭纹,而且纹饰更为细密(如图5),体现出春秋中期之后盛行的纹饰面貌。

另外,李家楼和郑国祭祀遗址出土的两类镈钟,有一个有趣的现象,前者钟形秉承西周以来的传统,重于“礼”,但纹饰却为“时下”流行的蟠螭纹;郑国祭祀遗址纹饰继承了商周传统的夔龙纹(稍有新奇的蟠螭纹),其钟形却向着简约、实用发展,成了为“乐”所服务的乐器。不过,郑国祭祀遗址镈钟上少数蟠螭纹已为李家楼编钟风格的成熟奠定了基础。

二、郑国祭祀遗址纽钟纹饰

郑国祭祀遗址纽钟共11套,每套20件每组10件(仅17号坎纽钟为单组),这种组合模式与纽钟常规9件组编列相比,展现出别具一格的地域文化属性。郑祭编钟由于在编列、形制、体量等方面极为相似,10套编钟呈现出整齐划一的视觉效果。表面来看,郑祭纽钟纹饰颇为雷同,大多以几何纹为主要纹样填充在各个部位,若仔细辨别,同坎及不同坎纽钟纹饰在风格以及铸刻细节上有相异之处。

(一)纽部

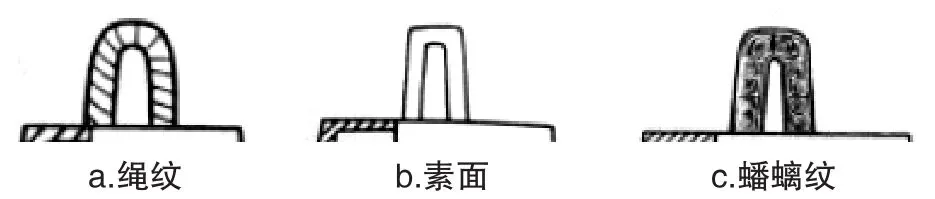

郑国祭祀遗址纽钟在纹饰方面呈现出三种样式(如图6):绳纹、素面、蟠螭纹。统观春秋以前纽钟之纽部纹饰,大多以素面示人,金城路遗址、信用社遗址和中行K7、K8、K9、K14、K17坎编纽钟纽部都为素纽,且纽体形状皆为扁平、长方形环纽。中行K1、K4、K5编纽钟钟纽饰以绳纹,与此对应的是纽部形状,为扁圆柱形。

图6.纽部纹饰

绳纹,亦称绹索纹,是一种极为古老的纹样。《尔雅·释言》:“绹,绞也”,注:纠绞绳索。其形如两条绳相纠,每条绳或不分股,或作两股,或作三股、四股不等。[10]绳纹原见于彩陶,往往作为器物配饰上的纹样,如器物口沿、圈足、耳部等部位。西周早期,青铜器物上开始出现绳纹,至西周中期,绳纹始见于甬钟斡部。绳纹在春秋中期至战国早期依旧较为流行。与陶器相比,彩陶的绳纹与当时的现实生活有直接联系,可能是在器皿上以绳为结或络的反映。而青铜器的绳纹多数已是抽象的装饰。[11]以绳纹作为纽部纹饰,应是出于视觉效果的统一而设计,好似绳索系编钟于钟架上。

中行K16号坎编纽钟钟纽饰以蟠螭纹。纵观东周纽钟,钟纽纹饰体现出不同的地域色彩。相较而言,黄河流域纽钟饰以绳纹(绹纹),长江流域则以几何纹样、动物纹样居多。有关蟠螭纹及K16坎纽钟的纹饰情况将在后文详述。

(二)舞部

A、B两组纽钟舞部表现出统一和不统一两种情形。统一者包括素面(如金城路、城市信用社、中行8号坎,加之17号坎单组)、勾云纹(包括1号坎、4号坎、5号坎、9号坎、14号坎)和夔龙纹(16号坎);不统一者仅见7号坎,其A组舞部纹饰为勾云纹,而B组纽钟则是夔龙纹。可见,勾云纹出现频率最高。对比同一时期其他区域舞部饰有纹饰的纽钟,多以幻想动物纹为主,云纹类纹饰则极为少见。郑祭纽钟舞部所饰云纹均以阴线铸制。这些勾云纹细密、有序排列,以纽为中轴线,分列两侧半圆形边框内。与镈钟舞部不同,纽钟舞部更体现春秋中期纹饰的简约化。

春秋中期,铸造纹饰改为方块印纹,一模多用。不仅如此,方块印模,四边之纹皆有接头,上下左右可以连续使用,可以印遍全身,也可以移用多器。[12]鉴于此,可知7号坎A、B两组并非同一模块所制,可能系拼合而成。

(三)钲部

编钟钟身由钲部和鼓部共同构成。钲部一般由钲间、篆间和枚组合而成。钲间、篆间往往或饰以纹饰,或铸刻铭文。郑国祭编钟钲间均为素面,纹饰都集中在篆部。篆部呈带状,又称篆带。春秋时期纽钟钲部呈现出两种形态,一种不分钲、篆界隔,通体饰以纹饰,极少数为素面,无枚;一种则形似甬钟,钲、篆界隔分明,有枚。前者在各地域皆有所见,目前出土最早的西周晚期器(一说春秋早期)闻喜上郭210号墓纽钟即属此类。后者在纽钟中占绝大多数,郑国祭祀遗址编纽钟属此类。笔者以为,不能简单认为后者先进于前者,其实,前者贯穿于西周晚期至战国。当然,从发音角度看,后者更胜一筹。

另外,篆部纹饰与舞部保持了一致性。除 16号坎(饰龙纹)、17号坎(饰细密蟠螭纹)外,其他各坎均饰勾云纹,整齐排列,饰为两行,如同每套钟编制上的整齐划一,纹饰的选择、排列也极为规整。这类勾云纹见于玉器较多,少见于青铜器。一般看来,篆部区域狭窄、细长,以云纹较为多见,尤其中原地区编钟。郑国祭祀遗址编钟篆带勾云纹与舞部纹饰交相辉映,应是设计者为保持编钟视觉上整齐性而为之。

(四)鼓部

郑国祭祀遗址纽钟的鼓部纹饰较为统一,且具特色,大多饰以梯形框,框内横向分隔出四至五个条框,内饰几何形纹饰,如三角条带纹、勾云纹(如图7a)等。马承源在《商周青铜器纹饰》中将此类纹饰归类为“几何变形图案”。所谓几何变形图案,“就是图案的动物形状特点完全消失而代之以几何形;或者仅仅残留个别动物特征但是无意义的符号,残留有象征性的兽目或半个爪子之类,从整体来看没有任何生物的形态。”马先生同时提到,像圆珠形、三角形之类的几何纹,在商代即已出现,但没有发展的土壤,“因为它纯属形式上巧妙的变形和线条结构上的美感,它的出现必须在旧的‘铸鼎象物’的思想残痕退尽之后,而决不会产生在此之前。经历了西周中晚期兽体变形阶段,并产生了新的工艺技巧,几何变形的纹饰才以其崭新的面貌而出现了。”[13]可见,纹饰的隐喻功能在春秋时期已退化,郑祭纽钟的几何形纹饰更倾向于装饰功能。

另外,郑祭纽钟鼓部梯形纹饰表现出独立的、地域化风格特征。特征之一即上文所述,其纹饰外框与内饰以几何图形构成,较为简省。考察整个新郑地区出土的纽钟,不仅春秋时期的郑国祭祀遗址纽钟,直至战国时期,这一地区纽钟正鼓部仍饰有此类梯形几何纹饰。因此,这应是新郑地区纽钟所特有的纹饰特征,辨识度极高。无独有偶,1995年出土于山东省济南市长清区五峰山乡仙人台邿国墓地5号墓的编纽钟,其形制纹饰与新郑祭祀遗址纽钟有着较高相似度(如图7b)。此套编钟时代判别不甚一致,发掘报告中根据墓葬的器物组合和单件器物的形制推断为春秋中期晚段。[14]《中国音乐文物大系·山东卷》中则记为春秋晚期偏早(前570—前560),与朱凤瀚先生的断代一致。[15]张志鹏综合整个仙人台墓地考古资料,认为M5为春秋晚期更切合实际。[16]可以明确的是,长清仙人台5号墓当晚于郑国祭祀遗址。

图7.中行4号坎B1纽钟与长清仙人台5号墓3号纽钟纹饰对比

长清仙人台5号墓(M5)、6号墓(M6)出土有编纽钟,9件一组,它们虽编列相同,纹饰风格却相差较大。据悉,长清仙人台共发掘有六个墓葬,M5无论于墓葬布局、墓葬年代还是随葬品形制特点都与其他五个墓葬存在较大差别。就出土有编钟的M5和M6而言,前者随葬器物具有显著的齐文化特征。据朱继平研究,M6和M5分属仙人台A和B两组墓葬。在仙人台M6之后和M5之前的近百年时期内,仙人台邿国墓地没有增加新墓葬。仙人台A、B两组墓葬所表现出的诸多差异及春秋中期邿国近百年的文化断层暗示了这一时期平阴邿国应经历了某种巨大的动荡和变故。联系齐国自春秋早期已图谋向中原发展的事实以及平阴邿国所在地在齐西南边境防御体系中的战略地位等考察,能引发邿国如此动荡与剧变的因素极有可能来自齐国西扩所带来的生存威胁。[17]战争带来了文化上的流播,虽然郑国与邿国之交集不见于史载,但郑国与齐国频繁往来却是事实。从长清仙人台M5与郑国祭祀遗址编纽钟形制、纹饰上的亲缘关系,推测此套编钟或者是受郑国文化影响铸造,或者为战争中获得,具体联系值得进一步深究。

郑国祭祀遗址纽钟正鼓部纹饰的另一特征是出现正鼓音敲击点标识。在11套21组编纽钟中,中行1号坎B组纽钟以及4号坎、5号坎、8号坎、9号坎共9组编纽钟鼓部正中饰有一圆形、蜷曲、通体饰以点状鳞片的团龙纹,或称团蛇纹(如图8)。敲击点标识的出现,标示着钟匠的音响意识,是纹饰功能性特征的体现。西周中期,青铜甬钟的右鼓部开始出现纹饰,在目前所见中原青铜甬钟右鼓部纹饰中,小鸟纹占有极大比重,至春秋早期几近消失,[18]正鼓部铸刻敲击标识在甬钟上鲜见。其实,东周时期在纽钟鼓部饰敲击点的纽钟并不乏其例。如连云港尾矿坝编纽钟(《江苏卷》),藏于上海博物馆属春秋晚期制品的两件交龙纹钟(《上海卷》圆形凤鸟纹、卷龙纹。两件钟均饰有侧鼓部一变形鸾鸟纹),沂水刘家店子铃钟(涡纹)、长清仙人台6号墓纽钟(圆圈纹,右侧鼓部也有一圆圈纹)这些应是春秋时期纽钟鼓部纹饰的一个普遍特点。

图8.郑祭纽钟正鼓部敲击点纹饰

《礼记·玉藻》:“龙卷以祭”,郑玄注:“画龙于衣”,孔颖达疏:“龙卷以祭者,卷谓卷曲,画此龙形卷曲于衣,以祭宗庙”[19]。龙蛇同属,所以,龙被画成蛇身一般蟠卷。典型的卷龙纹龙身作环状或螺旋状卷曲,它的变体是龙身的卷曲如回字形。

声学研究表明,敲击部位不同会影响编钟的振动发音。西周甬钟在侧鼓部所饰的小鸟纹图案,体现了钟匠对甬钟音响性能的理性把握。春秋时期纽钟侧鼓部鲜见这种纹饰,而在正鼓部大多绘制有敲击点纹饰,与纽钟主要应用正鼓音的特点相一致,其功能特性亦可与音列研究加以互证。

三、郑祭编钟纹饰透射出的礼乐转型轨迹及其相关问题

自20世纪20年代新郑李家楼郑公大墓的发现,到90年代郑国祭祀遗址的发掘,郑国铜器群体现出的“新郑风格”受到中外学者们的广泛关注,李学勤先生将春秋中期郑国所出青铜器称之为“新旧风格一时并存的现象”,[20]美国青铜器研究专家罗泰先生则称其为“二分化现象”,即一种是与西周传下来的传统相关连,另一种则是具有地方特点的新生器物。这种“旧”与“新”的差异表现于纹饰上尤为突出,犹如历史学家谭旦冏所言:“新郑铜器的重大特征,一反西周器偏重铭文的习性,而着重在纹饰上。”[21]透射出春秋时人的思想观念及其礼乐发展中遵循传统与革故鼎新之转型轨迹。笔者以为,与新郑青铜器相关的几个问题还需进一步探讨,方能理解东周礼乐文化转型轨迹以及郑国在转型中所起到的作用。

(一)“新郑风格”形成的成因

先秦考古中,像郑国这样出土有数量众多、种类多样的青铜器群可谓难得一见。楚国青铜器风格虽自成一体,但其流布范围分散,数量上也不及郑器。“新郑风格”的形成有其历史成因。首先,在政治方面,郑国虽获封晚,但随着郑武公成为周平王东迁的功臣并成为周王之卿士,加之郑国举国东迁至新郑而打开新的局面。因此,至少在春秋时期前半程,郑国在各诸侯国中的地位都不容小觑。童书业评价郑国为“东方诸侯的领袖”。[22]其次,在文化方面,郑国受西周影响颇深,其建国之初即分封于周王室京畿之内的“奠”地(今陕西省凤翔县),也是周王的行宫之处。所以,相比其他诸侯国,郑国应当受到更多西周文化思想的浸润。但郑国迁徙之地乃虢国、郐国之领地,该地是商代故地,有着浓郁的商文化。另外,春秋时期各诸侯国间战争频仍,促进了文化上的交流。基于此,“新郑风格”在文化层面应该是以西周文化为积淀,融汇了南北文化得以形成。

还需说明的是,郑国在铸铜业方面亦处于先驱地位,在郑国祭祀遗址中行遗址发现有规模较大的铸铜手工业作坊遗址,经专家研究中行春秋铸铜遗址所见泥铸范发现,其采用了特殊部位补范、模块印范组装法、平面范一范多用法等在当时制范工艺中较为先进的技术。[23]李家楼郑公大墓中出土的两件著名的莲鹤方壶,造型之精美、工艺之精湛、纹饰之繁丽,正是郑国高超铸铜工艺的有力证明。因之,“新郑风格”是基于郑国政治、经济、文化、生产技术等共同作用而形成,郑国祭祀遗址编钟纹饰展现出的新旧两种元素亦是时代发展与文化碰撞下的必然结果。

(二)郑、楚文化之间的交互影响

郑国与楚国在春秋时期交往频繁,尤其春秋晚期,郑国国力衰微,首鼠于楚国和晋国两端艰难度日。郑器群与楚器群在东周青铜文化中各自形成独立的体系,之间又有许多共性之处。一些考古学者乐于将两国之青铜礼乐器作出比较。蔡全法曾分别梳理比较楚、郑两国编钟发展,认为楚郑编钟都继承了中原音乐文化,楚国编钟在西周时期尚处于仿制阶段,春秋早期初有建树,至春秋中晚期形成了独立体系;郑钟在春秋中期发展到较高水平,春秋晚期以后急剧衰落,而编钟体量上较之楚钟小。[24]杨文胜则按照器物发展脉络分为春秋早期、春秋中期前段、春秋中期后段至郑国灭国三个阶段。他认为楚器于春秋初年才得以发展,在第一阶段楚器受郑器影响较大,到第三阶段郑器反而受楚器影响较大。在音乐方面,由于春秋早期郑、楚两国所见编钟凤毛麟角,很难判断是谁影响了谁。不过,春秋中期以来,在编钟形制改革方面,郑国的确引领了潮流,这一论断,笔者曾发表过相关文章专门探讨。[25]不过,郑祭编钟上的纹饰新元素来自何处?是否受到楚钟影响?值得进一步探析。

上文多次提到,中行16号坎和17号坎编钟在纹饰上有别于郑国祭祀遗址其他坎编钟,而具有独特文化属性。首先是16号坎纽钟,其腔面以阳线框隔枚、篆、钲区,设有二节乳钉枚36个。舞部饰夔龙纹,篆间饰龙纹,正鼓部、纽部饰蟠螭纹,余部素面。[26]中行16号坎编钟各部位纹饰均与郑国祭祀遗址其它各坎纽钟不同。区别一:钲部,其他坎纽钟钲部饰阴线框;区别二:鼓部,其他诸坎纽钟鼓部饰梯形框,内部填充三角纹间以勾云纹,而16号坎饰蟠螭纹。从整体形态观察,中行16号坎纽钟与淅川下寺1号墓出土的“敬事天王钟”有着更多相似之处。淅川下寺1号墓编钟是楚钟的代表,1978年3月,出土于淅川县仓房乡下寺。从铭文来看,铸钟人名已被铲去,可知该钟原非墓主所有。钟铭有“以乐君子,江汉之阴阳”句,还知该钟当为楚人所铸,因铭文中有“敬事天王”句而得名。该套编钟共9件,保存完好,造型相同,大小相次。钟体作合瓦形,舞上正中有长方形竖环纽,上饰蟠螭纹。舞部饰4组对称的蟠螭纹。篆部亦饰蟠螭纹,间有螺旋状枚36个。正鼓部铸有4组两两相向的蟠螭纹所组成的纹饰。[27]将图9中a图中行16号坎B1纽钟和b图淅川下寺1号墓M1:24号钟相比,中行K16编纽钟显然与楚钟风格更为接近。

图9.中行16号坎B1纽钟与淅川下寺1号墓M1:24纹饰对比

图10.中行17坎与16号坎纹饰对比

其次,中行17号坎纽钟纹饰与16号坎又有所不同,腔面以银线框隔枚、篆、钲区,设有泡形枚36个,枚端均缺肉。篆间、正鼓部均饰细密蟠螭纹,余部素面,与其他几套编纽钟纹饰相异。[26]尤其鼓部纹饰,如图10所示,虽同为蟠螭纹,但较16号坎纽钟更为细密。不仅与郑国祭祀遗址编钟传统型纹饰区别明显,甚至有别于中原地区纽钟,而与楚国春秋中晚期编钟纹饰更为相似。所以,两钟在时间上应有先后之别,中行17号坎编钟应略晚于16号坎。

对此,还可再补证一例,李家楼郑公大墓镈钟楚文化元素更为凸显。表现之一:蟠螭纹饰更为细密。郑国祭祀遗址编钟的蟠螭纹粗疏、质朴,而“楚系青铜器细密规整纹饰的大量出现,既是楚文化大融合后的产物,也是楚人审美观念转变的有力证据。”[28]表现之二:镈钟上枚的形制为螺旋状。这是楚钟常见的枚形,王子初先生认为,螺形枚很可能来自南方越、楚文化的习俗,但就其来源,更倾向于楚。[29]

郑国在春秋中期以后渐趋衰落,此时却正是楚国强盛之际。因此,郑国祭祀遗址编钟的新风格虽是在各国间交互影响下形成,而纹饰中体现出的新元素,最有可能受到楚钟的影响。

(三)礼乐转型的时间节点与郑人的礼乐观念

从西周到东周,政治、文化制度的最大变化莫过于礼崩乐坏。然而,礼崩乐坏的发生并非一朝一夕,其变化的时间节点具体在何时?这可从郑国青铜器的时间及特点上加以管窥。

纵观目前所见春秋时期郑国青铜器,存在两头少中间多的不平衡现象,即春秋中期青铜礼乐器数量众多,而春秋早、晚期所见极少。春秋晚期,郑国已濒临危亡,难以有财力、精力铸造青铜礼乐器。至于春秋早期青铜礼乐器特别是编钟的空白现象,结合考古发掘,可知此时还未发生大规模的文化下移现象,周王室的约束力及天子的余威尚在。可以想见,编钟在形制与纹饰方面,仍然承续西周风格。郑国祭祀遗址的发生时代在春秋中期,其编钟的断代可分为春秋中期稍早与春秋中期稍晚两个时段,由此可推断,礼乐文化转型的具体时间节点应在春秋中期,而郑国祭祀遗址编钟的形制改革与纹饰新元素正是人们思想观念长期以来积蓄下的转变,是由量到质的变化。

还需深究的是,郑国人秉持一种什么样的礼乐观念?新元素的出现是否代表郑人礼乐观念的彻底瓦解?结论是,非也。从郑国祭祀遗址的种种迹象都可说明郑人根深蒂固的礼乐观念。其一,郑国祭祀遗址是社稷遗址,祭祀性质不仅符合诸侯的身份等级,就遗址与宗庙在郑韩故城的位置来看,正应周代“左祖庙,右社稷”的方位。其二, 郑国祭祀遗址乐器坎虽每坎一套编钟,但坎位设置有序,编钟坎的排列组合多是三坎一组,编悬与诸侯“轩悬”相对应,符合郑伯诸侯之身份。由此说明,郑人内心深处对礼的信奉与坚守。郑国祭祀遗址编钟无疑给我们刻画出郑人的礼乐态度:拥抱新潮流,坚守老传统。

结 语

李学勤先生曾形容纹饰是青铜器的语言。[30]通过郑国祭祀遗址编钟纹饰我们可以更为直观解读出春秋时期的礼乐文化面貌。总体而言,郑国祭祀遗址编钟呈现新、旧两种风格,抑或两种文化元素。所谓旧风格,是延续了西周遗风,特别在编镈上,一分为二的对称性、夔纹的大量应用等,皆袭西周以来的纹饰风格。而旧风格实际是中原地区的文化面貌,方建军先生所言:“中原地区的西周编钟同属周音乐文化发展系统,编钟本身显示出强烈的文化趋同性。”[31]而新风格则意味着东周时期的新时尚,是郑国吸收、融合其他文化而形成。郭宝钧将上村岭虢国青铜器与新郑青铜器相比较得出:“两群铜器相较,上村岭期是晚殷西周以来传统做法的终结,新郑期是东周铜器的初变,于铸法、花纹尤为显著。这正是中国青铜器时代的一个大转变期。所以存在新古交错之状,正是过渡时期的特点。”[32]

从地理位置来考虑,郑国地处平原,毗邻洛阳,贯通南北,具有不同文化交汇的先天优势,为编钟新旧风格的形成创造了条件。不过,学者们就新郑新旧风格的关注点多投注在新郑李家楼大墓上。此墓出土的青铜器物在形制、纹饰上均新旧并存,既有中原文化特色,又接近楚墓器物的楚文化特征。而且从时代来看,“新郑李家楼大墓的年代刚好在春秋中、晚期之际。李家楼青铜器中残存的旧作风,在更晚一些的寿县蔡侯墓中,就很难找到。”[30]

然而,郑国祭祀遗址青铜器的时代较之新郑李家楼更早,是礼乐文化变革的肇始。因此,我们可以得出这样的结论:郑国祭祀遗址编钟继承传统、改革创新,是两周编钟发展的时代枢纽,在礼乐文化发展中起着承上启下的重要作用。