中国乐器“笙”的合竹音与传统和音的衍化关系研究①

苏 博(苏州科技大学 天平学院艺术学院,江苏 苏州 215009)

一、笙“传统和音”与其前身“合竹音”

“传统和音”是一种多音演奏的技法,时至今日,无论是山野乡村的民间音乐还是高等音乐学府的专业教学中,这种演奏体系都始终贯穿其中。“传统和音”的构成方式具有一定的规律,在童斐《中乐寻源》中所载:“以本声为宫,而徵声和之者,为首音与五音相和,以正声为主,而清声和之者,为两声子母相应”[1]。由此可见,我们当今乐器笙所使用的“传统和音”一般多用两种,其一为本音与其上方纯五度音相合构成本音的和音,其二是本音与其下方纯四度音构成本音的和音,这两种方式被简称“上五”“下四”两种和音,除此之外还有一些“加强版”和音,所谓“加强版”即音量加强,比如在“上五”和音的上方增加一个本音的八度音,或在“下四”和音的下方增加一个本音的八度音等。那么为何笙会有如此特殊的演奏体系?这一体系又是从何而来?此问题要追溯到中国的“唐代和音”,即唐代“合竹音”。

何为“合竹”?如字意所示,将数根不同音高的笙管合在一起吹奏,故称为“合竹”。“合竹音”即为“传统和音”的前身,但两者并不一样,两者相比,前者音数较多,通常为五、六个音相合,而后者一般为三个音相合(高音区为两音相合,有时四音相合)。在实际的发声属性上也不相同,前者并无协和之意,而后者的和音通常为主、属关系,音色十分协和。两者的关系应理解为简化,而非进化,进化有择优弃劣之意,但此两者的关系犹如中国的繁体字与简体字之分,并无优劣之别,笔者认为,出现简化的和音主要是因为笙在宋代之后进入了衰败期,从过去担任宫廷音乐的主要乐器沦落至市井民间,而民间音乐演奏需要更方便快捷的演奏模式,遂“传统和音”开始产生。

所谓唐代“合竹音”并非产生于唐代,其究竟产生于哪个时代,目前还没有在任何史料中发现记载,而对于“合竹音”的相关资料也是残缺不全近乎失传。纵观我国文献或已出土的实物来看,能够同时演奏多音的吹管乐器几乎只有笙(竽、巢、和等笙属乐器)这一种,既然可以同时演奏多音,恐怕早在这件乐器形成的初期就已开始使用这种独有的演奏模式,同时,也可初步而言这种演奏模式早在2400多年前就已存在。再者,早期的笙属乐器名为“龢”(在甲骨文中有详细记载此字专指早期笙这件乐器),此字通“和”,“和”有“和谐”之意,是否可理解为,该乐器可以同时演奏多音并有和谐之声?但其每个音是否与唐代“合竹音”一致,还需更进一步论证研究。

那么为何称这种“合竹音”为唐代“合竹音”呢?是因为在当今的日本,仍活跃在舞台上的“宫廷雅乐”中所用的笙无论是形制、管数、音位排列等方面都与在奈良正仓院中所保存的唐代笙完全一致,可以说是唐代笙的活化石,而其演奏的方法也延续了“合竹音”。由于日本的笙源于中国唐代,所以我们称之为唐代“合竹音”。

二、唐代笙管的排列与唐代十一个“合竹音”

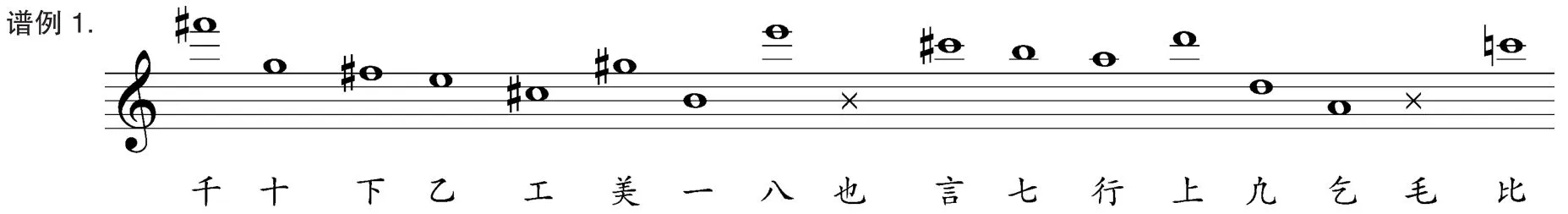

要谈“合竹音”,必先言唐代笙的音位排列,在日本奈良正仓院中收藏的唐代吴竹笙为十七管非满簧乐器,按照其管名所注,从右边第一管至第十七管分别名为:“千、十、下、乙、工、美、一、八、也、言、七、行、上、凢、乞、毛、比”,在这17个管中,第九管“也”与第十六管“毛”为义管,其中并无笙簧且不能发音。换言之,唐代的笙只有15个音。

现在我们所传承的“合竹音”,均是由上述的15个音组合而来,其组合方式并没有固定的规律,共有“合竹音”11个,分别名为:“乞、一、工、凢、乙、下、十、美、行、比、十(双调)”。

谱例2中的“中国管名”,是杰出的中国音乐教育家、作曲家萧友梅先生在研究唐代合竹法时所标注的,笔者是从恩师徐超铭先生处所得,而其中的“日本管名”则见于日本大阪天王寺乐所雅亮会林绢代女士编著的《凤笙入门》一书。

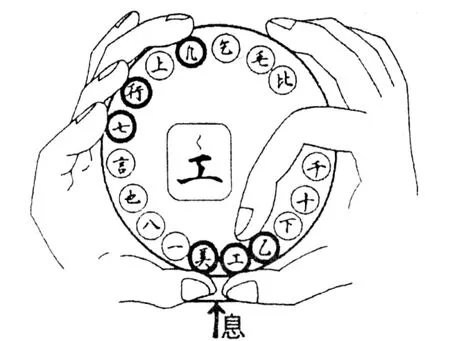

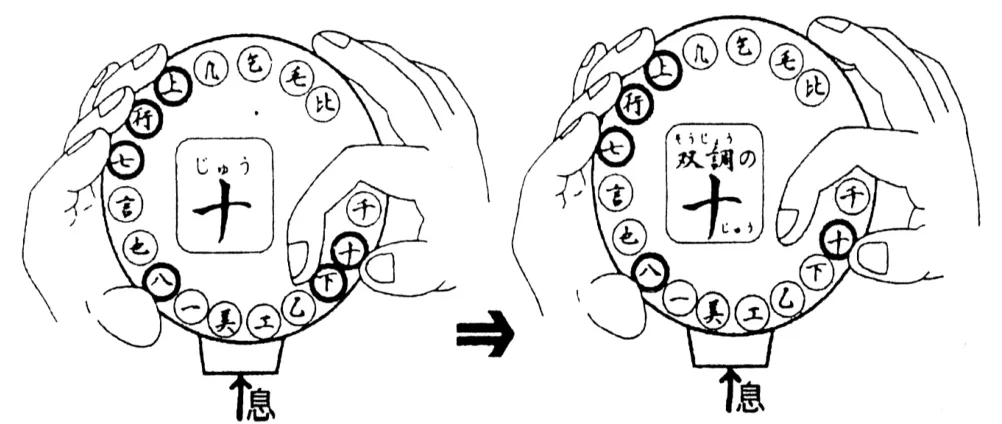

在各个“合竹音”中,名为“十”的和音有两个,其中一个是在双调(调名)时才使用的。(在日本雅乐中,演奏的调共有12个,被称为十二律,其名如下:神仙、上無、壱越、断金、平调、勝絶、下無、双调、鳧鐘、黄鐘、鸞鏡、盤涉)从谱例2中可以看出,除“行”和“十”(双调)两个合竹是由五个音组成以外,每一组“合竹音”都是由六个音组成,在这些“合竹音”中,值得注意的是,每一组都会有a(行)、b(七)两个音在其中,而从乐器上笙管按音孔的开孔高度来说,这两根管子上的音孔开的极高,从笙斗处向上4.3厘米为“七”的开孔高度,而“行”的开孔高度则达到了4.5厘米,与其他音的开孔高度相差甚远(其他开孔高度在1.1至1.75之间),开孔如此之高显然不方便手指的快速转换,由此可见,这两个音为“合竹音”的常驻音,在左继承先生的《日本雅乐笙的合竹考》一文中提道:“如今天日本笙演奏时,要求笙必须上下要直,不能出现东倒西歪的现象,由此可见左手两个手指固定其指位,使笙不至于向左倾斜起着极其重要的作用。”[2]笔者非常赞同这个观点,这两个管的开孔比其他管的开孔高出许多,确实不方便快速运动,相比较现代的笙,虽然这两管的开孔也比其他音开孔较高,但是由于中指比其他手指长而特意设计的,并不会高出太多,而唐代笙和日本笙的高度差甚大,因而可以判定,这两个手指在演奏中处于长按状态,并可以保持笙的垂直稳定。此外升f“千”这个音也很特殊,这个音只在“合竹音”“工”与“十”两音中未出现,其他“合竹音”中都有出现,笔者认为,这个音也应该是常驻音,只不过在演奏“合竹音”“工”和“十”两音时,右手拇指需要按住“工”或“十”两个音孔,无论是“合竹音”也好,“和音”也罢,其主音都是最为重要的,既然是“工”与“十”的“合竹音”,必然要保证主音优先发音,而同一手指冲突无法再按“千”从而导致“千”在这两个合竹中消失,而在“十”这个“合竹音”中,为了弥补升f“千”的缺失,改按“下”(低八度的升f),这种做法也算是最大程度上常驻了该音,但在“合竹音”“工”中,由于右手拇指与食指分别要按“工”和“乙”两孔,遂只能放弃升f“下”与“千”二音(图1)。在“合竹音”“十”与合竹“十”(双调)的对比中可发现,两个合竹本就相差一孔“下”,由此可见“合竹音”“十”(双调)中缺少升f应看作是故意缺失(图2)。

三、唐代“合竹音”在日本音乐中的应用

图1.

图2.

笔者曾经记录过这11个“合竹音”的音高,并将其与中国现代使用的“传统和音”进行对比,由于“传统和音”的组成主要是主属关系,无论是三个音的和音还是四个音的和音无非是增加相同主音的八度音,其演奏的音高都在调音器上显示主音的音高,比如:主音c的和音,无论是在其上方加入g和高八度的c,或是在其下方再增加一个低八度的g,在调音器上始终显示的音高为c。其原理笔者已在论文《笙的和音演奏及其合理运用》中详细阐明,本文不再赘述。而在演奏唐代“合竹音”时,调音器除了“乞”能正确的显示为a,其他十个音均不能显示或出现不停变动的状况,笔者认为“乞”能正常显示是因为这个“合竹音”的六个音中,有四个为相同的主属关系,这四个音与现在使用的“传统和音”中的关系是一致的,六音中的四个音同时发声必然会导致其他两个音的属性削弱,所以可以在调音器上显示正确的主音。而其他“合竹音”均没有出现这样“强调式”的重复音,所以几乎无法被识别。

综上所述,我们可以知道,唐代的“合竹音”共有11个,而在日本的雅乐中需要演奏的调有12个,那么,这个只有11个音是如何在12个调中进行演奏的呢?首先我们要理解一个问题,在现在所使用的“传统和音”中,虽然每个和音至少要按住两个音甚至更多,但其实际的演奏效果其实是一个音的效果,而非和弦,所以不具备任何的和弦属性,而唐代“合竹音”同时按下没有固定规律的五、六个音,不但没有和弦的属性感,甚至连音高的界限都被模糊,而这种演奏的方式是不符合我们现代人对音乐的“固有思维”的。在我们当今音乐人的眼里,中国的传统音乐就应该是“跟腔托调”式的吹奏与主旋律相同音级的伴奏方式,但我们反观日本的“雅乐”或者“能乐”,笙这种演奏其实是另一种被称为“背景”的音乐伴奏,在当今的日本,无论是传统音乐、流行音乐还是现代音乐,只要用到日本笙,几乎他的演奏手法都是用这种略显“刺耳”的“合竹音”进行背景铺垫,这种背景是一种纯粹的存在,不跟随主旋律进行规律化的互动,是完全独立存在,而正是因为合竹音这种无调式且多调式的音响效果,使得它能融入任何调性里而不显突兀。这种合竹音的音响效果说来也很神奇,当第一个合竹音演奏出时,你会稍有不和谐之感,(由于日本笙是由竹子和木头制成,再加上没有金属的扩音管,音量较小,音色更倾向柔和的“竹音”所演奏出的不和谐感会较中国笙演奏出的柔和很多)。但当这个音持续演奏一定时长后,便不再有这种不和谐的感觉,反而会增添一种神秘且空灵之感,再加之常用尺八来进行主旋律演奏,反而会将笙的“背景”感增强并感觉二者完美相融。由此可见,唐代的“合竹音”是一种纯粹的“背景”伴奏,是一种跨越了节奏与调性的“背景”铺垫。

翻看历代有关笙竽的大量诗歌曲赋,在弦乐器尚未发达的古代,笙是一件独奏乐器,无论是“滥竽充数”的寓言故事,还是“王子晋”吹笙成仙的神话,以及“墨子吹笙”的史实等都足以说明这一点,而在《诗缉》载《仪礼》之卷九中也记述了周代已有笙曲六首,名曰:《南陔》《华黍》《崇丘》《由仪》《白华》《由庚》。[3]而反观本文中所阐述的唐代“合竹音”,其音响效果已经达到了模糊音高的概念,假设“合竹音”在唐朝之前就得以运用,那么几乎无音高概念的合竹音是如何进行独奏的呢?在张振涛先生所著的《笙管音位的乐律学研究》一书中写道:“日本的后代传人,沿袭了这种自造的合竹法,渐渐成为日本式的传统。这种合竹法绝不是中国传统的和笙法,更不是中国唐代的和笙法。”张振涛先生主要是从两方面来阐述“合竹音”并非中国“造”:其一,从中国音乐的美学角度来说明这种“刺耳”的“合竹音”违背了“清微淡远”的中国音乐思想。其二,日本笙已经变成了一件不能独奏且需要依附于“尺八”等主奏乐器的“附庸”。

相比较上述观点,笔者更赞同左继承先生认为,“日本合竹法保持着中国唐代笙的传统”这一观点,主要基于以下所述。

并未有任何文献直接或间接地表明在唐朝或唐朝之前的笙是如何演奏的,所以我们不能断定“合竹音”非中国“造”。而对于独奏与“合竹音”无音高的冲突,笔者初步理解为具有两套体系,比如当今的笙,由于现代民族乐团所演奏的乐曲大都是由西洋和声体系创作,乐队演奏中很少运用“传统和音”,几乎全部运用音程、和弦等,而在演奏独奏曲时除现代派作品外,依然大量使用“传统和音”,那么在古时是否也存在着独奏与伴奏分别使用不同体系这种情况?假设在古代演奏笙是使用不同体系,如演奏“雅乐”时使用这种纯背景的“合竹音”以衬托主奏乐器,而独奏则使用有音高概念的音阶,那么就可以解释,无音高概念的“合竹音”并不违背“清微淡远”的中国音乐思想。

日本这个国家比较擅长对于传统文化的保护,这种保护不仅限于日本本土的传统文化,对于外来的传统文化也是保护有佳,时至今日,在奈良正仓院中保存的中国唐代乐器、曲谱等文物以及当今日本笙的形制与唐代笙完全一致就是最好的例证,而一个擅长保护古老乐器的民族怎会对其演奏法进行毫无根据的革新?假设“合竹音”是由日本人自己创造,为何不留下史料来记载?这并不符合逻辑。

日本当代最著名的“雅乐”笙演奏家当属真锅尚之先生,笔者在2015年由上海音乐学院举办的“首届笙艺术周”中,有幸结识并聆听了真锅先生的演奏。除了日本的雅乐,真锅先生还演奏了由他自己创作的笙独奏曲《呼吸》,全曲除引子外演奏的速度极快,并含有大量的支声性复调、音程及和弦,由此可见,“日本笙不能独奏”的说法尚需探究。

四、唐代“合竹音”与“传统和音”的衍化与过渡

笙的唐代“合竹法”所产生的“合竹音”与当今中国笙演奏的“传统和音”并不一样,但前文提到两者的关系并不独立,那么我们现在所使用的“传统和音”是从何时开始使用的?要搞清这个问题我们要从明代的一本书说起。

到目前为止,发现最早记录笙和音演奏的书籍是明代崇祯元年(1628)刊行的《文庙礼乐全书》,书中记载了笙的乐谱《迎神》和乐谱中和音的演奏方法。在乐曲《迎神》中共用到的和音有六组,分别名为:尺、工、合、四、六、上。这六组和音是由明代十七管笙演奏,在书中笙图上标记的谱字只有九个,分别是:“第二管g、第三管升f、第四管e、第五管升c、第七管b、第八管e、第十三管d、第十四管d、第十五管a”,而第一、六、九、十、十一、十二、十六、十七这八根管上并没有标记谱字,通过对《迎神》的乐谱研究可发现,第一、十、十一、十二这四个管是有音的。比如在《迎神》中“工”的左侧有标记表示和音的管位“一、三、七、十一”的字样,其中我们已知第三管为升f、第七管为b,那么对照唐代笙的管位,第一管为升f(千),第十一管为b(七),再对照我们现代中国笙的“传统和音”发现这四个音为一个正确的纯五度“传统和音”效果,由此可推出在明代笙中第一管为升f,第十一管为b。

按照上述的方法,我们将乐谱《迎神》、明代笙、唐代笙与中国现代笙所使用的“传统和音”进行相互印证式的比对,我们可看出明代所使用的六组和音与我们现在所使用的和音几乎一致,尚存小异,并确定了明代笙中第一管为升f,第十管为升c,第十一管为b,第十二管为a。而第六、九、十六、十七这四支管无论是笙图还是笙谱中都没有标记,而唐代笙中第九、十六两管为义管,没有音高,第六管为升g,第十七管为c,由此可见明代笙第九、十六两管应该也是义管,而第六、十七两管还没法确定。

从上述的推论中可以看出,唐代笙与明代笙的形制几乎没有发生过变化,除了两支无法确定音高的笙管,其他各笙管的音高也几乎没有变化,可见,明代笙依然保留着唐代笙的传统,而通过对明代乐谱《迎神》中的六组和音的分析可看出,至少在明代就已经开始使用“传统和音”,我们可以将此时的“传统和音”理解为由唐代“合竹音”向现代所使用的“传统和音”衍变中的“过渡阶段”,而这“过渡阶段”中的和音也证明了,唐代“合竹音”即为“传统和音”的前身。

结 语

笙这件古老的乐器究竟起源何时我们已经无法准确说明,从神话“女娲施笙簧”中可看出,这件乐器可能在上古时期就已经存在,无论源起何时,至今都已过数千年之久,一件乐器历经数千年的岁月仍活跃在舞台上其无论是乐器本身还是演奏艺术都堪称活化石,笔者认为,能在数千年的历史中未被淘汰的“笙”除了其本身特有的发音体系、形制改良以外,更因为它有独特的演奏体系。更好地了解和理解古代笙的演奏模式可以使我们对当下乐器的发展有更明确、科学的方向,只有继承“合竹音”“传统和音”等这种“笙之根本”的演奏,才会让笙的发展更加辉煌。