香港说广州话的学生习得普通话咝音声母的研究

李蕙心,黄卓健.2

(1.香港城市大学翻译及语言学系,香港;2.台北护理健康大学语言治疗与听力学系,台湾,台北108306)

0.引言

广州话是大部分香港人的母语。自九七回归后,香港人学习普通话日益增多,学校也开始教授普通话(田小琳,2004;施仲谋,2008;祝新华等,2012)。由于广州话和普通话的语音系统差异很大,不少香港人学习普通话感到困难。比如,过去的研究发现普通话的咝音声母是香港说广州话的学生的一大难点(曾子凡,1996;吴丽萍,2001;韩维新,2003;张励妍,2003;李斐,2009;李黄萍,2013)。本文是对香港说广州话的学生习得普通话咝音声母的研究。

1.普通话和广州话的咝音声母

咝音(sibilant)是一种带高频率的嘶嘶摩擦音(Ladefoged & Johnson,2015)。普通话的咝音声母包括三组有不同发音部位的擦音和塞擦音,用国际音标描述分别是[s ts tsh]、[ʂ tʂ tʂh]、[ɕ tɕ tɕh],相等于汉语拼音字母“s z c”“sh zh ch”“x j q”。至于广州话的咝音声母只有一组[s ts tsh]的擦音和塞擦音,这推断是香港学生学习普通话三组咝音声母感到困难的原因。根据过去的研究,香港学生因受到广州话母语的“干扰”(interference)和“迁移”(transfer)的影响,往往把普通话的三组咝音声母读成类似广州话的[s ts tsh](吴丽萍,2001;韩维新, 2003;张励妍,2003;李斐,2009;李黄萍,2013)。此外,香港学生对普通话三组咝音声母的发音特点不清楚,也是造成他们发音不准的原因(曾子凡,1996;吴丽萍,2001;韩维新,2003)。

鉴于上述的研究只是凭作者的观察,没有提供客观的证据,Wong(2015)分析咝音声母噪音的声学特征,比较了四位说广州话的香港学生和普通话母语者读三组普通话咝音声母的发音差别。结果显示,香港学生读出跟普通话母语者相似的[s ts tsh]只有11.11%。在其他情况,香港学生会把普通话的[s ts tsh]误读为另 外 两 组 的 咝 音 声 母[ʂ tʂ tʂh]和[ɕ tɕ tɕh](37.5%),或是读了一个跟普通话三组咝音声母都不一样的“陌生音”(new sound)(51.39%)。Wong认为香港学生读普通话[s ts tsh]的正确率低可能是因为[s ts tsh]在普通话和广州话的发音实际上是不同的。在北京普通话中的[s ts tsh]是用舌尖及舌叶(apico-laminal)接触 齿 龈(denti-alveolar)的 部 位(Lee & Zee,2003),而香港广州话的[s ts tsh]只用舌叶(laminal)接 触 龈 前(alveolar)的 位 置 (Zee,1999)。Wong 也指出虽然广州话有一组跟普通话相似的咝音声母[s ts tsh],香港学生读普通话[s ts tsh]的正确率(11.11%)是比读普通话[ʂ tʂ tʂh](69.44%) 和 [ɕ tɕ tɕh](25%) 的正确率还要低。这些结果支持Flege(1995)提出的“语言学习模型”(Speech Learning Model),预测了香港学生学习二语普通话中跟母语广州话的相似音(similar sound)[s ts tsh],是比学习只在二语普通话出现的陌生音(new sound)[ʂ tʂ tʂh]和 [ɕ tɕ tɕh]更难。

Li(2018)也是分析咝音噪音的声学特征,去研究广州话母语者的普通话咝音的发音问题。作者比较十位说广州话的普通话初学者跟普通话母语者读普通话三个擦音声母[s]、[ʂ]、[ɕ]的发音异同。结果发现说广州话的普通话初学者能够读出接近普通话母语者的擦音[ɕ],但读普通话的[s]和[ʂ]却有困难,跟普通话母语者[s]和[ʂ]的发音有显著的差别。Li 根据Flege(1995)的“语言学习模型”,认为普通话擦音[ɕ]是一个陌生音,所以广州话母语者能成功习得。不过作者并没有解释为何广州话母语者未能成功习得另外一个普通话陌生音[ʂ]。

2.研究目的

上述所有的研究都只是考察广州话母语者学习普通话咝音声母的发音问题,没有探讨学习者对普通话三组不同的咝音声母[s ts tsh]、[ʂ tʂ tʂh]、[ɕ tɕ tɕh]的听辨能力。本文采用实验语音的方法,从发音和听辨两方面去研究香港说广州话的学生习得普通话三组咝音声母的情况,进而探讨发音和听辨在二语学习的异同及了解两者之间的关系。此外,为了进一步确定香港学生是否受到广州话母语“干扰”和“迁移”的影响,把普通话的咝音读了类似广州话的咝音[s ts tsh],本研究也分析香港学生读广州话[s ts tsh]的声学特征,去比较他们读普通话三组咝音声母[s ts tsh]、[ʂ tʂ tʂh]、[ɕ tɕ tɕh]的异同。

3.研究方法

本研究进行发音和听辨两个实验,去考察香港说广州话的学生习得普通话三组咝音声母[s ts tsh]、[ʂ tʂ tʂh]、[ɕ tɕ tɕh]的情况。

3.1 发音实验

3.1.1 发音人

八位包括四男四女,年龄在18 到22 岁的大学生参加本研究的发音实验。他们都是香港土生土长的广州话母语者,学习普通话不超过一年,只在大学修了一门初阶普通话的课,属于普通话的初级学习者。另外,为了跟广州话母语者的普通话发音作比较,本研究也邀请了一位普通话母语者参加实验。她是北京人,女性,香港城市大学的一位普通话老师。

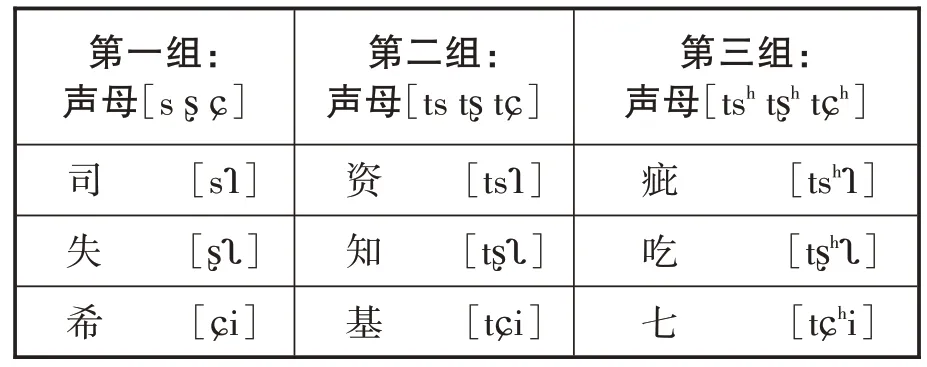

3.1.2 实验字

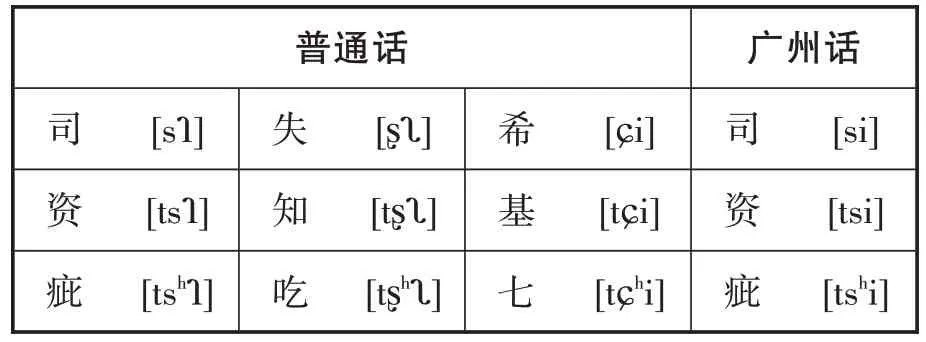

表1 列出12 个发音实验字,包括9 个普通话实验字和3 个广州话实验字。广州话母语者分别用普通话和广州话读出两组实验字,而普通话母语者只读出普通话实验字。两组的实验字都是CV 结构的单音节汉字。从表1 可见,9 个普通话实验字包含了三组不同发音部位的咝音声母[s ts tsh]、[ʂ tʂ tʂh]、[ɕ tɕ tɕh],后面跟着一个前元音[ɿ]/[ʅ]/[i]。元音[ɿ]和[ʅ]由两个通用的非国际音标来代表,是普通话中所谓的舌尖元音(apical vowel)。三个普通话元音[ɿ]、[ʅ]、[i]有互补分布,分别出现在声母[s ts tsh]、[ʂ tʂ tʂh]、[ɕ tɕ tɕh]的后面,因此被视为是同一个前高元音/i/的音位变体。至于3 个广州话实验字则包含了三个咝音声母[s ts tsh],后面跟着一个前高元音[i]。两组的实验字在普通话和广州话都是有意义和常用的,而且是所有发音人都认识的。

表1:普通话和广州话的实验字

3.1.3 录音过程

每位发音人各自参加了一次录音。广州话母语者首先进行普通话实验字的录音,然后再进行广州话实验字的录音。录音时,每个实验字随机地在电脑屏幕上出现三次,但剔除了相同实验字连续出现的可能性。每次在屏幕上只出现汉字,没有伴随国际音标或汉语拼音。

录音是在香港城市大学的语音实验室里的隔音录音室进行,使用采样率达44,100 Hz 的Marantz(型号PM661)数码录音机录制。全部收录了8 位广州话母语者共288 个单字的发音样本(12 个普通话及广州话实验字×3 次×8 位广州话母语者)和一位普通话母语者共27 个单字的发音样本(9个普通话实验字×3次)。

3.1.4 声学分析

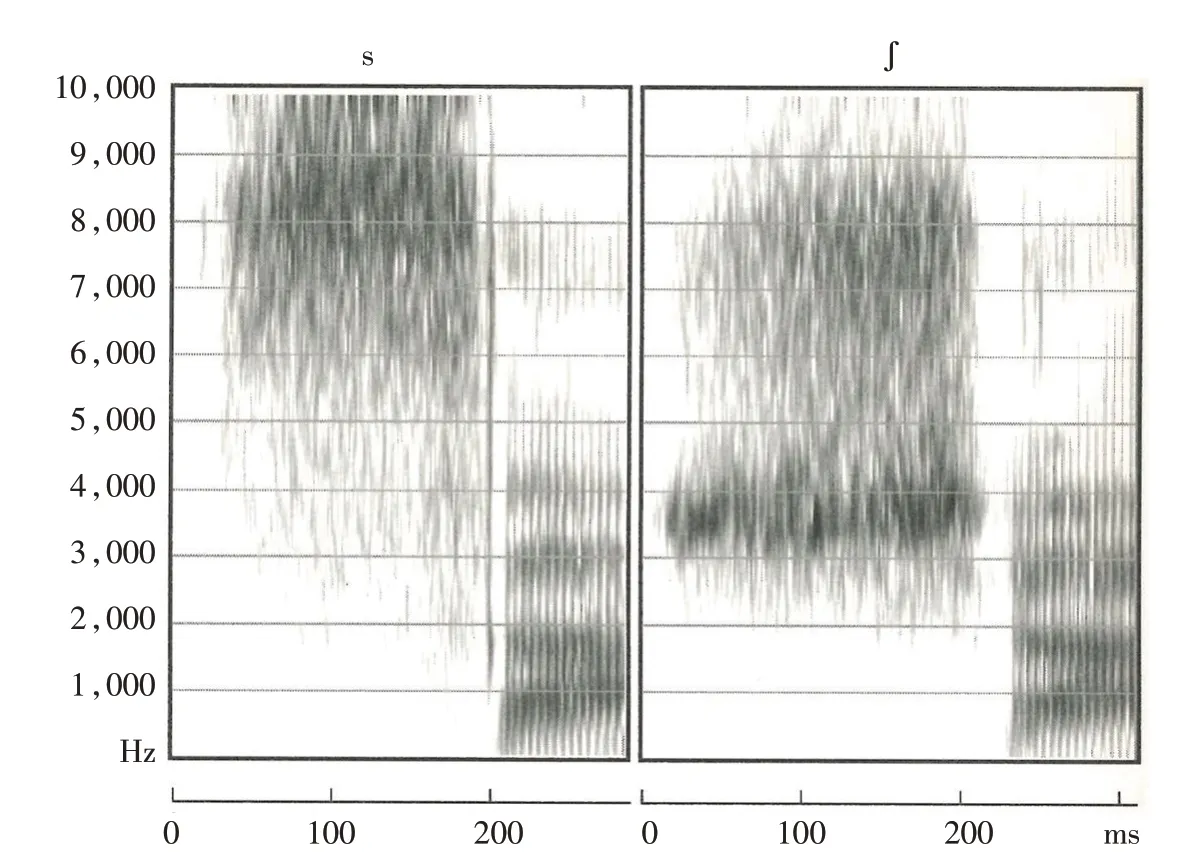

本研究对所有的发音样本进行了声学分析。根据文献(Hughes & Halle,1956;Strevens,1960;Heinz & Stevens,1961;Evers et al.,1998;Gordon et al.,2002;Lee et al.,2014;Li &Gu,2015),咝音的高能量噪音(high-energy noise)在频谱上的分布模式与咝音的发音部位有着相关联性。当咝音的发音部位越往前,口腔收窄点前面的空间越小,噪音的能量集中区在频谱上的位置便越高(见图1)。图1 是英语擦音[s]和[ʃ]的宽带语图 (取自 Ladefoged,2003)。从图中可见,发音部位靠前的龈前擦音[s]的高能量噪音主要出现在6,000 Hz 以上的高频区;而发音部位靠后的龈后擦音[ʃ]的噪音能量区则降低在3,000 Hz以上。

图1:英语擦音[s]和[ʃ]的宽带语图(来自Ladefoged,2003)

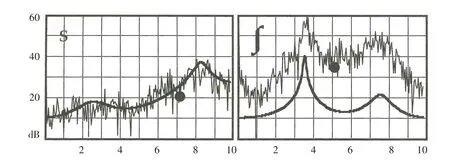

根据Ladefoged(2003),要精确地测量噪音能量的频谱特征,需采用FFT(Fast Fourier Transform)和LPC(Linear Predictive Coding)的频谱分析方法。图2 是英语擦音[s]和[ʃ]的FFT(细线)和LPC(粗线)频谱(取自Ladefoged,2003)。FFT 频谱是用来展现噪音中大大小小不同能量的频谱峰(spectral peaks),或称能量峰;而LPC 频谱则用来凸显噪音中的主要能量峰位置。看图2 中的LPC 频谱可见,两个擦音的主要能量峰位置是明显不同。发音部位靠前的龈前擦音[s]的主要能量峰在8,000 Hz以上,远远高于发音部位靠后的龈后擦音[ʃ]位于3,500 Hz 左右的主要能量峰。根据过去研究的成果,LPC 能量峰不单可以区别英语[s]和[ʃ]两个咝音(Hughes&Halle,1956;Behrens & Blumstein,1988;Jongman et al.,2000;Maniwa et al.,2009),也可以区别三组普通话的咝音声母,包括擦音[s]、[ʂ]、[ɕ](Lee et al.,2014;Wong,2015;Li,2018)和塞擦音[ts tsh]、[tʂ tʂh]、[tɕ tɕh](Li & Gu,2015;Wong,2015)。

除了LPC 能量峰,FFT 谱重心(center of gravity)或称形心(centroid)也是经常用来量化咝音噪音的音质。在图2 频谱上的实心点是擦音[s]和[ʃ]的谱重心位置。发音部位靠前的[s]的谱重心约在7,000 Hz,比较发音部位靠后的[ʃ]约在5,000 Hz 的谱重心为高。根据Ladefoged(2003)的意见,谱重心或许不是一个很有意思的参数。因为谱重心的位置未必能表现出频谱上噪音能量集中的特色。尤其是当频谱上有多于一个主要能量峰出现,好像龈后擦音[ʃ]的情况,谱重心的位置便会出现在两个主要能量峰之间。该位置既不标示任何一个主要能量峰的所在,也不能反映出频谱上有多于一个主要能量峰的事实。因此本研究只针对测量咝音噪音的LPC 能量峰值。

图2:英语擦音[s]和[ʃ]的FFT(细线)及LPC(粗线)频谱;实心点是频谱的形心位置(来自Ladefoged,2003)

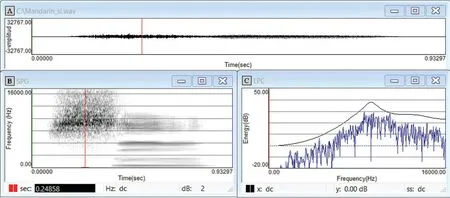

分析方法是利用KayPENTAX 的Multispeech 3700 型号的语音分析软件,去得到发音样本实验字中的咝音声母的声波图、宽带语图、及FFT 和LPC 频谱(见图3)。图3 是本研究的女普通话母语者读实验字“司”的声波图(视窗A)和宽带语图(视窗B)及实验字“司”中擦音声母[S]的FFT 和LPC 频谱(视窗C)。声波图和宽带语图上红的竖线标示咝音声母[s]的噪音部分的中央时刻位置。FFT(蓝线)和LPC(黑线)频谱则出自该时刻点。鉴于大部分录音样本的能量在16,000 Hz 以上都很低,故把FFT 和LPC 频谱的上限定为 16,000 Hz。FFT 频谱是选用 1024 点的分析窗去展现在0-16,000 Hz 频区内的噪音能量变化。再配合LPC 频谱及选用适合的滤波阶数(filter order)去找出频谱上的主要能量峰位置。得到的LPC 能量峰值会用来(1)比较说广州话的香港学生跟普通话母语者读普通话三组咝音声母[s ts tsh]、[ʂ tʂ tʂh]、[ɕ tɕ tɕh]的区别,进而计算说广州话的香港学生读普通话三组咝音声母的正确率,及(2)比较说广州话的香港学生读普通话和广州话的咝音声母的差别,从而确定他们是否用广州话的咝音去代替普通话的咝音。

图3:女普通话母语者的实验字“司”的声波图(视窗A)和宽带语图(视窗B)及FFT(蓝线)和LPC(黑线)频谱(视窗C)

3.1.5 听辨评估

除了声学分析,广州话母语者的普通话发音样本也提供给十位普通话母语者作听辨评估,去确定咝音声母的发音。十位听者是从内地到香港修读中文或中国语言学的硕士生,有汉语语言学和普通话语音系统的知识。他们的任务是基于个人的听感去辨认本研究中八位广州话母语者在发音实验中读的9 个普通话实验字(见表1)。

听辨评估在隔音录音室里进行。十位听者通过耳机每次收听一位广州话母语者共27 个普通话发音样本(9 个普通话实验字× 3 次)。发音样本在电脑上随机播放一次。当播放一个发音样本时,电脑屏幕上会出现三个普通话实验字,包括该样本的目标字,供听者选择。每次供选择的三个实验字的咝音声母只有发音部位不一样。比如,目标字是“司”[sɿ],另外两个字就是“失”[ʂɿ]和“希”[ɕi]。听者必须对所有的发音样本作出判断,在答案纸上勾出选择。若认为发音样本并不是所提供的普通话实验字中任何一个,可以勾选“三个皆非”。在屏幕和答案纸上的选择只有汉字,没有国际音标或汉语拼音。

十位听者对8 位广州话母语者的普通话发音样本一共作出了2,160 个(27 个普通话发音样本×8 位广州话母语者×10 位听者)听辨回应(responses)。得到的回应用来计算每位广州话母语者的普通话咝音发音的正确率。

3.2 听辨实验

八位广州话母语者完成了发音实验后继续参加一个听辨实验,去辨认9 个普通话实验字(见表1)。用作辨认的刺激是来自本研究的女普通话母语者其中一次普通话实验字的录音。被选用的刺激按照声母的类别分为三组,每一组的声母只有发音部位的区别(见表2)。从表2 可见,三组刺激的声母包括第一组的擦音[s ʂ ɕ],第二组的不送气塞擦音[ts tʂ tɕ],及第三组的送气塞擦音[tshtʂhtɕh]。每一组的刺激各有5 个拷贝,共15 个刺激随机地排列在播放的清单中。

表2:三组用作听辨刺激的普通话实验字

听辨实验在隔音录音室里进行。三组的刺激逐一地在电脑上通过耳机播放,每个刺激只播放一次。当播放某一组的刺激时,电脑屏幕上会出现该组的三个普通话实验字供听辨者选择。听辨者必须对所有的刺激作辨认,在每个刺激播放后立刻在答案纸上勾出答案,然后才收听下一个刺激。

整个听辨实验获取了八位广州话母语者共360 个回应 (每组 15 个刺激 × 3 组 × 8 位广州话母语者)。得到的回应用来计算每位广州话母语者辨认普通话三组咝音声母[s ts tsh]、[ʂ tʂ tʂh]、[ɕ tɕ tɕh]的正确率,进而评定八位广州话母语者对普通话三组不同发音部位的咝音声母的辨认能力。八位广州话母语者在听辨实验的表现会跟他们在发音实验的表现作比较,去探讨广州话母语者习得普通话咝音声母在发音和听辨的异同和关系。

4.发音实验的结果

研究结果发现,八位广州话母语者的普通话咝音发音,无论是根据声学分析得到的LPC能量峰值,或者是基于普通话母语者的听辨评估,都跟普通话母语者的发音有差异。

4.1 广州话母语者的普通话咝音发音的听辨评估

表3 是基于普通话母语者对八位广州话母语者读的三组普通话咝音[s ts tsh]、[ʂ tʂ tʂh]、[ɕ tɕ tɕh]的听辨评估而得到的发音正确率。正确率的计算是根据10 位听者对广州话母语者每个咝音三次发音的评估。表中列出了每位广州话母语者的各个普通话咝音基于30 个听辨回应(3 次发音×10 个听者)的正确率,及所有八位广州话母语者的同一个普通话咝音基于240 个听辨回应(3 次发音×8 位广州话母语者×10 位听者)的正确率。

从表3 可见,八位广州话母语者的普通话咝音的发音表现并不一致。当中男4 和女4 的表现最好。男4 除了[ɕ]和[tɕ],其他咝音的发音正确率都达到90-100%。女4 的表现更好,所有九个普通话咝音的发音正确率都达到90%以上。至于其他的广州话母语者的发音表现参差不齐。男1 的[tsh]和[tʂh]的正确率最低,只有26.7%和36.7%;其他的咝音,除了[s]和[tɕ],正确率都达到80%或以上。男2 的整体表现也算不错,除了[tʂh]之外,所有普通话咝音的发音正确率都达到80%或以上。男3 的表现相对上比较差,特别是[s ts tsh]的发音,正确率都低于 20%;其他的咝音,只有[tʂ tʂh]和[ɕ tɕh]的发音正确率达到80%或以上。至于女1、女2、女3,她们的表现各不一样。女1 的九个普通话咝音中,只有[ts]、[ʂ]、[ɕ]、[tɕ]的发音正确率达到90%以上;其他咝音的发音正确率都不超过70%,特别是[tʂ](13.3%)和[tɕh](0%)的发音正确率最低。女2 的发音正确率跟普通话咝音的发音部位有点关系,三组咝音当中[ɕ tɕ tɕh]最好,达到 100%;[s ts tsh]最差,不超过35%;[ʂ tʂ tʂh]居中,在73.3%及96.7%之间。女3 相对女1 和女2 的发音表现比较好,除了[tsh]和[tʂh],其他普通话咝音的发音正确率在86.7%及100%之间。另外,根据所有八位广州话母语者的每个普通话咝音的发音正确率,[s ts tsh]比其他两组咝音稍低,在 52.1%及 73.8%之间;而[ʂ tʂ tʂh]和[ɕ tɕ tɕh]则在73.3%及89.2%之间。

表3:八位广州话母语者的普通话咝音[s ts tsh]、[ʂ tʂ tʂh]、[ɕ tɕ tɕh]的发音正确率(基于十位普通话母语者对每个咝音三次发音的听辨评估)

以上的数据,见到了八位广州话母语者的普通话咝音发音的正确率及他们习得不同咝音的差异。对于这八位广州话母语者正确率低于50%的发音,主要是他们对三组普通话咝音声母混淆所致。比如男 1,[tsh]误读为 [tʂh](66.7%),及[tʂh]误读[tsh]为(53.3%)。又如男3 和女2,[s ts tsh]在大部分的情况下(60%-96.7%)误读为[ʂ tʂ tʂh]。还有,女1 的[s]误读为[ʂ](60%),及[tɕh]误读为[tsh](73.3%)和[tʂh](26.7%)。

除了普通话母语者的听辨评估,也根据测量咝音噪音的LPC 能量峰值去比较广州话母语者与普通话母语者的普通话咝音的发音差异。

4.2 广州话母语者的普通话咝音的LPC 能量峰值

表4 是八位广州话母语者的普通话咝音的噪音在0-16,000 Hz 频区内最主要的LPC 能量峰值。每个能量峰值基本上是基于三次发音的平均。不过,鉴于广州话母语者的普通话咝音发音不一定正确,用来计算平均的只包括在听辨评估中正确率达70%或以上的发音。在表4中,男 3 的[s ts tsh]、女 1 的[s][tʂ][tɕh]、女 2的[ts tsh]、及女3 的[tsh]都没有LPC 能量峰值的数据,就是因为他们这些咝音的三次发音的正确率都低于70%。此外,表4 也列出所有八位广州话母语者读同一个普通话咝音的LPC能量峰值的总平均值。

从表4 可见,广州话母语者的两组普通话咝音[s ts tsh]和[ɕ tɕ tɕh]的 LPC 能量峰值都很接近。根据所有八位广州话母语者的总平均值,[s ts tsh]的 LPC 能量峰值 (8384 Hz、8364 Hz、8350 Hz) 只是稍微高于 [ɕ tɕ tɕh]的 LPC 能量 峰 值 (8164 Hz、 8101 Hz、8162 Hz)。成对样本T 检定显示,擦音[s]和[ɕ]、不送气塞擦音[ts]和[tɕ]、及送气塞擦音[tsh]和[tɕh]之间的LPC 能量峰值的差距都不显著。这些结果表示广州话母语者的普通话[s ts tsh]和[ɕ tɕ tɕh]的发音很相似。至于广州话母语者读的普通话咝音 [ʂ tʂ tʂh],LPC 能量峰值都明显的低,所有八位广州话母语者的总平均值只有 3816 Hz~4248 Hz。

上述广州话母语者的三组普通话咝音的LPC 能量峰值的情况都跟普通话母语者的不太一样。表5 列出了本研究的一位女普通话母语者的九个普通话咝音的噪音在0~16,000 Hz 的频区内最主要的LPC 能量峰值。每个能量峰值是基于三次发音的平均。从表5 可见,这位女普通话母语者的三组不同发音部位咝音的LPC 能量峰值之间都有显著的差异。三组咝音当中,[s ts tsh]的LPC 能量峰值是最高(8805 Hz、9069 Hz、8628 Hz),[ʂ tʂ tʂh]最低(3217 Hz、3524 Hz、3438 Hz),[ɕ tɕ tɕh]则居中 (6843 Hz、7197 Hz、6818 Hz)。还有,这三组普通话咝音的LPC 能量峰值的范围是没有重叠的。

表4:八位广州话母语者的普通话咝音 [s ts tsh]、[ʂ tʂ tʂh]、[ɕ tɕ tɕh]的 LPC 能量峰值(基于在听辨评估中正确率达到70%或以上的发音;*所有发音的正确率低于70%)

比较表4 和表5 可见,广州话母语者的普通话咝音[s ts tsh]的LPC 能量峰平均值(8384 Hz、8364 Hz、8350 Hz)低于普通话母语者的[s ts tsh]的LPC 能量峰平均值(8805 Hz、9069 Hz、8628 Hz),这表示广州话母语者的[s ts tsh]的发音位置没有普通话母语者的[s ts tsh]那么前。至于普通话的[ʂ tʂ tʂh]和[ɕ tɕ tɕh],广州话母语者的LPC 能量峰平均值(4120 Hz、3816 Hz、 4248 Hz 和 8164 Hz、 8101 Hz、 8162 Hz)高于普通话母语者的LPC 能量峰平均值(3217 Hz、 3524 Hz、 3438 Hz 和 6843 Hz、 7197 Hz、6818 Hz),这表示广州话母语者的[ʂ tʂ tʂh]和[ɕ tɕ tɕh]的发音位置比较前。此外,普通话母语者的[s ts tsh]和[ɕ tɕ tɕh]的LPC 能量峰平均值是有显著的差距。但在广州话母语者的发音中,[s ts tsh]和[ɕ tɕ tɕh]的 LPC 能量峰平均值的差距很少。这表示广州话母语者分不清普通话[s ts tsh]和[ɕ tɕ tɕh]的发音。

表5:女普通话母语者的三组普通话咝音的LPC 能量峰值(基于三次发音的平均)

此外,八位广州话母语者读的三组普通话咝音也跟他们读的广州话咝音[s ts tsh]的发音作比较。表6 是八位广州话母语者的三个广州话咝音最主要的LPC 能量峰在三次发音中的平均值,及所有八位广州话母语者读同一个广州话咝音的LPC 能量峰的总平均值。比较表4 和表6 中LPC 能量峰的总平均值可见,所有八位广州话母语者的普通话[s ts tsh](8384 Hz、 8364 Hz、 8350 Hz) 和 [ɕ tɕ tɕh](8164 Hz、8101 Hz、8162 Hz)都跟他们的广州 话[s ts tsh](8269 Hz、8234 Hz、8245 Hz)很接近。成对样本T 检定显示,广州话母语者的普通话[s ts tsh]和广州话[s ts tsh]及他们的普通话 [ɕ tɕ tɕh]和广州话 [s ts tsh]的LPC 能量峰平均值之间都没有显著差距。这些结果显示广州话母语者是用广州话[s ts tsh]的发音方法去读普通话的[s ts tsh]和[ɕ tɕ tɕh]。

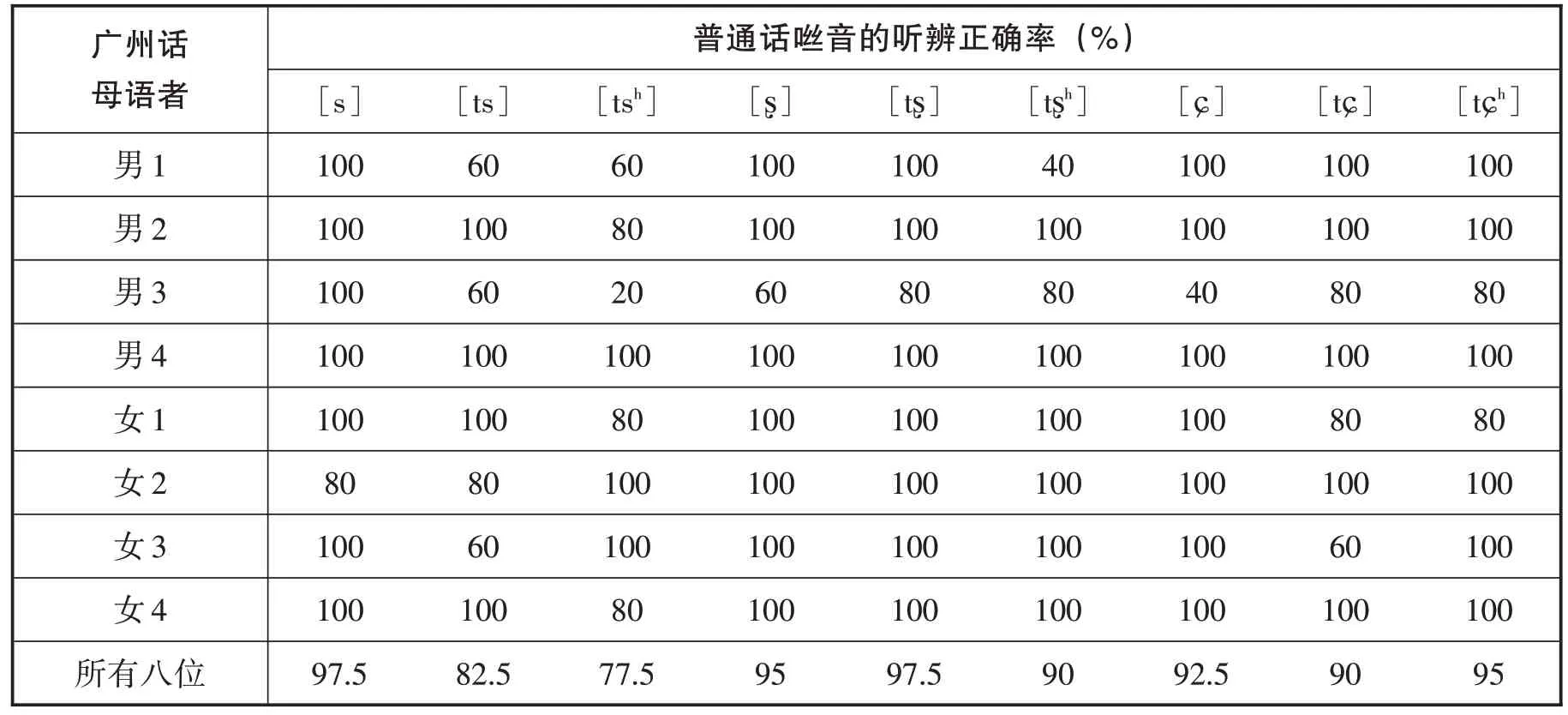

5.听辨的实验结果

相对上述的发音表现,八位广州话母语者对普通话三组咝音的听辨表现比较好。表7是每位广州话母语者辨认普通话九个咝音[s ts tsh]、[ʂ tʂ tʂh]、[ɕ tɕ tɕh]的正确率,及所有八位广州话母语者辨认同一个普通话咝音的正确率。在听辨实验中,每个普通话咝音有5 个刺激。所以每位广州话母语者的正确率是根据各个普通话咝音的5 个听辨回应来计算;而所有八位广州话母语者的正确率是基于每个普通话咝音共40 个听辨回应(5 个刺激×8 位广州话母语者)来计算。

从表7 可以看到,八位广州话母语者对三组普通话咝音的听辨正确率都颇高。其中五位广州话母语者(男2、男4、女1、女2、女4)对每个普通话咝音的听辨正确率都达到80%或以上。尤其是男4,他对所有九个普通话咝音的听辨正确率都达到100%。至于其余三位广州话母语者,男3 的听辨表现是最差,只有[s]的正确率达到 100%以及[tʂ]、[tʂh]、[tɕ]、[tɕh]80%或以上的正确率。至于男1 和女3 的听辨表现差不多,大部分的普通话咝音的听辨正确率达到100%,及不多于3 个咝音的正确率在40%~60%之间。整体上,所有八位广州话母语者的听辨表现都不错,对大部分咝音的听辨都有90%或以上的正确率,其中只有[ts](82.5%)和[tsh](77.5%)的听辨正确率稍微偏低。

表6:八位广州话母语者的广州话咝音[s ts tsh]的LPC 能量峰值(基于三次发音的平均)

比较八位广州话母语者对普通话咝音的听辨正确率(表7)和他们的普通话咝音的发音正确率(表3),在大多数的情况下都是听辨的表现比较好。只有少数情况,比如男3 的普通话咝音[ʂ]、[tʂ]、[tʂh]、[ɕ]、[tɕh],发音正确率(66.7%,93.3%,93.3%,80%,86.7%)是稍微高于听辨正确率(60%,80%,80%,40%,80%)。

表7:八位广州话母语者辨认普通话咝音 [s ts tsh]、[ʂ tʂ tʂh]、[ɕ tɕ tɕh]的正确率(每个普通话咝音各有5 个听辨回应)

6.讨论

本研究中八位香港广州话母语者的三组普通话咝音的发音跟普通话母语者的发音有显著差异。基于噪音的LPC 能量峰值,广州话母语者的(1)普通话[s ts tsh]的发音位置比较后,(2) 普通话[ʂ tʂ tʂh]和[ɕ tɕ tɕh]的发音位置比较前,及(3)普通话[s ts tsh]和[ɕ tɕ tɕh]的发音区别不明显,接近广州话[s ts tsh]的发音。另外,根据十位普通话母语者的听辨评估,(4)整体上三组普通话咝音[s ts tsh]、[ʂ tʂ tʂh]、[ɕ tɕ tɕh]的正确率不到100%,及(5)三组普通话咝音之间有互相混淆的情况。这些研究结果支持了过去对广州话母语者的普通话咝音发音难点的描述(曾子凡,1996;宗世海,2000;吴丽萍,2001;韩维新,2003;张励妍,2003;李斐,2009;吴芳,2011;李黄萍,2013;吴贞慧等,2014),也赞同了大部分二语研究的看法,认为二语发音的习得往往受到母语的干扰和迁移的影响(吴丽萍,2001;韩维新,2003;张励妍,2003;李斐,2009;钟荣富,2009;司秋雪等,2009;李黄萍,2013)。

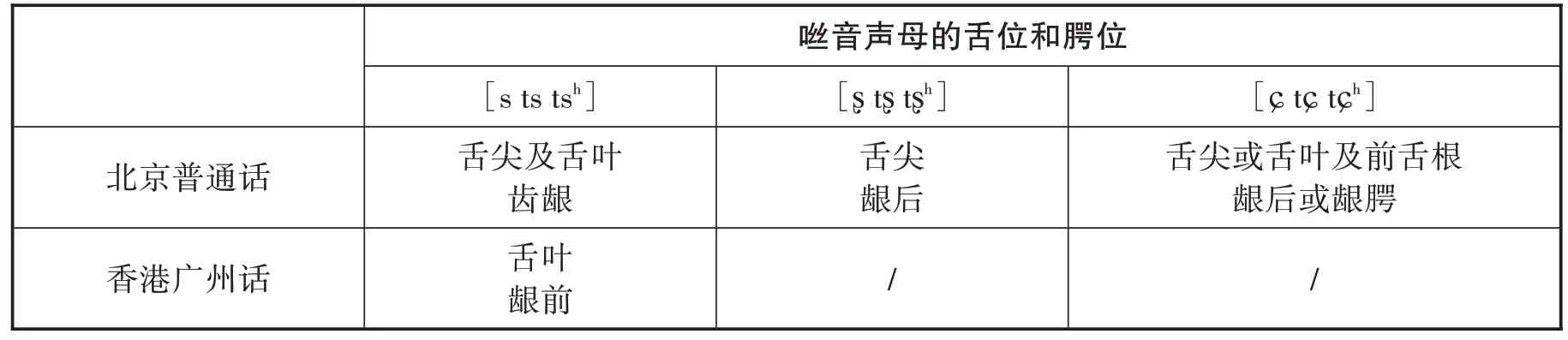

本研究中广州话母语者的普通话咝音的发音结果也支持了Flege(1995)提出的“语言学习模型”,认为对二语学习者而言,母语和二语的“相似音”比只在二语出现的“陌生音”更难习得。看表8 可见,基于北京普通话的发音,两组普通话咝音[s ts tsh]和[ɕ tɕ tɕh]的舌位都跟香港广州话的[s ts tsh]接近;而普通话的[ʂ tʂ tʂh]和广州话的[s ts tsh]在舌位和腭位都不一样。因此,对广州话母语者而言,普通话的[s ts tsh]和[ɕ tɕ tɕh]是“相似音”,比较普通话的“陌生音”[ʂ tʂ tʂh]的发音更难习得。

表8:北京普通话(Lee&Zee,2003)和香港广州话(Zee,1999)咝音声母的舌腭位置(“/”=不存在)

此外,本研究发现在听辩方面,(1)广州话母语者辨认三组普通话咝音声母的正确率颇高,超越他们的普通话咝音发音的正确率;及(2)九个普通话咝音当中,[ts]和[tsh]的辨认率稍微偏低,跟这两个咝音的发音表现有一致性。这些结果反映了在二语习得,学习者的听辨能力比发音能力更高,但两者之间还是有相关性。

7.结语

本研究从发音和听辩两方面分析了说广州话的香港学生习得普通话三组咝音[s ts tsh]、[ʂ tʂ tʂh]、[ɕ tɕ tɕh]的情况。结果发现,香港学生在发音上的问题主要是对普通话三组咝音的混淆,及受到母语的干扰。不过在听辨方面,他们基本上都能区分三组普通话的咝音,显示香港学生在二语学习的发音和听辨的能力不同。这些结果让我们对广州话母语者习得普通话咝音有新的认识。