“政治等效+认知趋同”:认知翻译观视阈下的政治文本翻译研究

龙新元,李秋霞

(郑州轻工业大学 外国语学院)

一、引言

近代肇始,政治文本翻译历时演进符合否定之否定规律:由“主观神秘”(虚幻化)走向“忠实至上”(结构化),最终形成“多元综合”(圆融化)实践模式(龙新元,2020)。易言之,翻译家最初将其视为一种艺术,而后归于一种科学,最后上升为艺术与科学的共同体。新时代,翻译重心由“译入”转向“译出”(2011年首占54%,2014年起稳定在60%左右),对构建中国特色大国外交话语体系意义非凡。然而,由于意识形态、政治生态、文化故态等影响因子,国际社会中以发达国家为首的政治联盟仍对中国的内政外交存有误解,政治思想、文化走出去、走进去任重道远。鉴于此,胡开宝等(2018)、秦洪武等(2019)和魏向清等(2019)提出政治话语传播途径、传播效果必将是今后很长一个阶段的研究重心。诚然,政治文本外译的传播学研究视角是必要的,但追根溯源,文化、意识形态不合拍背后本质上的、跨种族的认知差异则更值得深挖。

政治文本翻译研究的跨学科意识逐渐增强,胡开宝等(2018:79)从批评话语分析理论出发,自建语料库,分析外交话语英译所塑造的中国形象。赵祥云(2018:52)推介图里(Gideon Toury)描述翻译学的规范概念,评述领导人著作英译本。杨明星等(2018:89)以文学翻译为镜,非文学为本,归纳出外交修辞翻译的“梨”式(PEAR)原则。此类研究多趋向于“以小见大”,剖析具体词、句、段的译法以作出宏观性的探讨,少有将目光转向译文读者的认知思维结构;阐明某种译法更能为受众所理解,却鲜有涉及为何这种译法使“另一方水土”的读者也能意会与原文读者理解相近的文本意义。诚然,政治文本翻译认知化研究也确有“百花齐放”之势,侯学昌等(2019:18)从识解观出发,洞悉政治文本英译现状;孟筱筠等(2019:71)对政论词、政论语篇翻译中出现的范畴化现象进行解读;周红等(2010:85)在概念隐喻理论指导下,剖析政治演讲中隐喻翻译技巧,然而类似研究趋于细化(碎片化),学者多引介认知翻译框架内的某一理论作为指导,纵向深度毋庸置疑,却少横向宏观视野,较难揭示认知翻译观对政治文本翻译研究具有何种整体意义,或影响学科间进一步的交叉融合。

认知源于实践,指导实践,建构实践。具身哲学(embodied philosophy)视角下,同处现实世界的人类凭借相同身体结构和相近感性经验深化认知,建构概念,思维故具有共性,思维外显——语言也相互关联,指涉人类认知能力的“趋同”;意义理解、衍生则取决于人类对事物原型的主观认知加工——识解(construal),“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,同母语者形容同一事物在表达式上也可能存差。认知、语言的关联性、差异性明确了跨语交际的可能性、必要性和困难程度,认知化翻译上升为一项“使命”。本文立足现有研究成果,从认知翻译观的整体视角出发,拣选框架内四大维度(认知范畴观、隐喻观、转喻观、识解观),管窥政治文献及译本背后的认知理据,明确何为“使命”。基于杨明星教授于2008年构建的“政治等效”翻译原则,思考“政治”、“认知”、“翻译”的外化关系与内在逻辑,以期回归政治文本翻译即认知趋同的本质,丰富政治等效既有认知体系。

二、“政治+认知”翻译研究视角

1 政治文本翻译研究

政治文本翻译研究以国内外权威机构、主流媒体、学者等发布的政治评述、文献及相关译本为主要对象,涉及党政会议记录、领导人重要讲话、领袖著作、政府工作报告等文件实体。纽马克(Peter Newmark)在《翻译教程》(The Textbook of Translation)中将此类文本归于“表达型文本”,语义翻译为其主线,译者要在确保较高翻译忠实度的同时依据读者认知审美能力作出“让步”(make small concessions to the readership)。

孙吉胜(2017:5)于《国际政治语言学:理论与实践》开宗明义:“政治通过语言得到表述,语言反映政治,语言为政治服务。”谢旭升(2018:1)的“翻译政治说”可视为对“语言政治论”的升华:“翻译历来属于上层建筑,其传输内容和方式无不与政治意图相关联。”政治与翻译的合道关乎国际政治的语际属性,是寻求国际话语权,厘定翻译、政治、权力、意识形态之间联系的必然过程。田海龙(2002:23)早年曾探讨政治语言学的核心议题:“语言与政治的密切联系可以从两个方面进行研究,一方面是研究语言的政治问题,一方面是研究政治的语言问题。”由此及彼,翻译与政治的关系研究应也有分野:翻译的政治和政治的翻译。前者外延较宽,凌驾于后者之上,指导后者的进行。质言之,译者需有较强的政治敏感性,坚持本国的文化取向和政治导向,不再局限于语言转换表象,转而思考如何将政治内涵融入文本,不折不扣地传递给读者。如何在提升译文认知接受度的同时“完整”输出原文政治意义是不容回避的问题,本文试从认知翻译研究角度进行讨论。

2 认知翻译研究

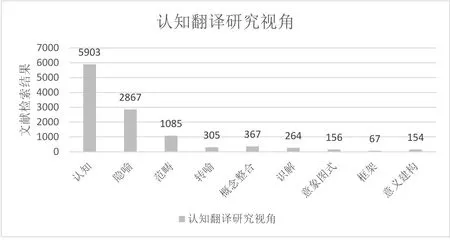

霍姆斯(James Holmes)于1972年宣读The Name and Nature of Translation Studies,将翻译研究分为纯翻译研究(pure side)和应用翻译研究(applied side)。纯翻译研究涉及描述翻译研究(DTS),包括成品研究(product-oriented DTS)、过程研究(process-oriented DTS)和功能研究(function-oriented DTS)。学界视过程研究为认知翻译的理论源点。霍氏(1972:72-73)指出:“翻译过程研究涉及译者在翻译时思维的‘小黑匣子’内所发生的一切。心理学家一直致力于寻求系统的研究方法,分析和描述其他复杂的心理过程,翻译过程研究在未来有望得到进一步关注,构建‘翻译心理学’或‘心理翻译研究’。”①后延伸至认知层面,认知语言学、认知心理学逐渐完善的同时,西方学者在20世纪80年代着手构建认知翻译理论模型。新世纪,国内译界也渐将翻译理论研究版图拓展至认知领域,学者王寅(2005:15;2006:581)率先提出认知语言学的翻译观。截至2020年1月1日,借助CNKI高级检索功能,以“认知”和“翻译”为主题词,共得5 903条文献结果(如图1所示),可管窥“认知+翻译”研究视角的可塑性。认知翻译研究是多维的,涉及认知隐喻、转喻、范畴、识解、意象图式、概念整合、意义建构、框架等,各维度彼此交互,孤立研究易导致理解的片面性。本文综合讨论认知隐喻、转喻、范畴、识解的实践应用,尝试探寻各领域交叉的整体意义。

图1

3 认知对政治的观照

认知、政治的“翻译之缘”可追溯到亚里士多德时期,亚氏于《诗学》(Poetics)阐明“修辞”的功能(工具化),即保障语言效果,帮助言语者说服言语对象,获取政治权威,构建社会秩序。亚氏列举了包括隐喻在内的诸多手法,视隐喻为“用一词代替另一词而不悖意义”(认知隐喻)。古典修辞学早便将“政治”与“隐喻(认知)”相勾连,后者观照前者。习总书记(2014:162)呼吁:“要努力提高国际话语权。要加强国际传播能力建设,精心构建对外话语体系……增强对外话语的创造力、感召力、公信力,讲好中国故事,传播好中国声音,阐释好中国特色。”从认知角度来看,“三力”要求译者“绘声绘色”,求新的同时考虑认知共性;“三好”则要求译者不能“自说自话”,要减少认知负荷。话语作为一种社会实践,直接参与社会个体、网络的构成,是思维的显化;翻译内嵌于话语建构,服务于共性认知,表现出与生俱来的政治属性(认知、政治、翻译三位一体,呈现梯度性)。要克服政治文化差异,化解“逆流而上”伴随的边缘化话语危机,发出受众“愿闻其详”的中国声音,译者在翻译过程中有的放矢地对接原文作者、原文读者、译文读者的认知世界是必要的(原作意识+读者意识≈翻译意识)。

三、认知“四观”指导下的政治文本翻译研究

传统语义翻译观和解释派哲学翻译观②视点不同,各有侧重,译者分饰不同角色:奴仆、传声筒、转述者、镣铐舞者、阐释者、改写者、反理性者等,日中则昃,风格由极端忠实走向极端放纵。认知翻译观认为,人类是基于知识储备(语言+百科)获取自然经验、生成概念、固化语言、开展翻译。“体验性概念化”(王寅,2008:211)指导翻译研究,相似体验之上的再概念化是翻译的充分必要条件,这与乔治·莱考夫(George Lakoff)和马克·约翰逊(Mark Johnson)提出的经验现实主义一脉相承;政治文本翻译中观原则“政治等效”追求的是内涵神似,非表达式的形似,也体现有认知化倾向。综上所述,“认知+政治”翻译研究视角下,译者可视为“理性的创造者”。下文从“四观”出发论证这一身份定位的合理性。

1 政治文本翻译的认知范畴观——变化

吉雷尔茨(Dirk Geeraerts,1994:13)强调“认知语言学相关研究围绕着语言内部或语言间的范畴化(categorization)现象而展开”。亚里士多德《范畴篇》确立经典范畴观,后经演绎形成西方二元对立的(翻译)研究思维,而以家族相似性(family resemblances)为指导的原型范畴框架打破藩篱,范畴边界模糊化而产生范畴连续体,范畴成员地位不等化。范畴划分是人类与生俱来的认知能力,范畴对应抽象概念,范畴化的概念构建涉及主观感知、知识结构、实体功能、现实语言、社会文化等内外部因素。王寅(2006:91)将范畴定义为“认知主体对外界事物属性所作的主观概括,是以主客观互动为基础对事体所作的归类,是由一些聚集在一起的属性所构成的‘完形’概念构成的。”在此意义上,广义的翻译可视作体认观之上的范畴“延异”,狭义的翻译即两种语言或语言变体间的范畴转换。译者借助容器图式对原作者所划分的范畴系统进行认知重构,动态转换,依照重新划分程度及表达方法的不同,大体涉及范畴移植、范畴对应、范畴替换和范畴转层。

1.1 范畴移植

范畴移植针对翻译过程中的范畴零对应现象,多由政治文化极差导致,译者为“重塑”文化精髓,翻译“暴力”③在所难免。换言之,异质文化以翻译为媒走出国门,走进异域,碰撞和距离客观存在,文化磨合、矛盾消解需要过程,只有化矛盾冲突为交流互鉴,文化才能走向统一。具体实践采用“音译”和“义译”,是期望读者主动迎合接受的“窄众”翻译路向。政治文本翻译与国家利益息息相关,涉及政治文化原则问题,译者要立场鲜明,坚定文化自信。

(1)ST:中国太极和印度瑜伽、中国中医和印度阿育吠陀有惊人的相似之处④。

TT:There are amazing similarities between China’s Taichi and India’s Yoga, and China’s traditional medicine and India’s Ayurveda.

太极源自《庄子》,凝聚了道家文化的精华,除是功夫名称外,更作为一种为人处世的传统与中华儿女血脉相连。因此,太极的政治文化价值不容模糊,在功夫或文化范畴内盲目寻求横向替换。范畴移植可激发译文读者认知主动性,留下一定的解码空间,通过以中释中的形式激活读者脑海中的太极框架,为中国话语在国际社会争得生存空间。

1.2 范畴对应

结构主义翻译观强调工具理性,聚焦符号转换的表象;认知翻译观主张发掘表象背后的意义再生路径,翻译服务于跨文化交流,体现出认知趋同的本质。具言之,原文与译文读者可能存在概念认知重合,跨语范畴可直接对应。这种情况下,译者宜采取直译策略,复刻原文范畴中的意象,同化认知体验。国家领导人身份地位相仿,隐喻思维存在共性。政治化群众语微言大义,蕴藏着引人深思的哲理。

(2)ST:党的十八大以来,我们党坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。

TT:Since its 18th National Congress in 2012, the CPC has been committed to both caging the “tigers” and swatting the “flies”.

习总书记以老虎、苍蝇喻指大小腐败分子,隐喻认知机制下文另有详述,“老虎”、“苍蝇”直接对译为tigers,flies,生动形象,读者结合语境可轻松领会实指贪官污吏。

1.3 范畴替换

一方水土养一方人,人类认知事物的主观方式不同,划分范畴的客观标准不同,对应范畴所涵盖的意义可能大相径庭,不同范畴的具体意义也可能趋于统一。面对主客观差异,译者相机采取范畴替换策略,主动求“易”,易为变,变为达旨。新时代,之所以Xi Jinping: The Governance of China及诸多中央文献外译本一经问世就全球“圈粉”,出版量、关注度、影响力等方面均开创先河,“送去主义”发挥了重大作用。

(3)ST:各级政府必须真正过紧日子。

TT:Governments at all levels must truly tighten their belt.

原文译文借助不同的喻体(范畴)对政府必须节流的现状进行隐喻化叙事。原文中“过紧日子”是我国具有代表性的群众语言,若采用范畴对应策略可能会对给译文读者造成认知障碍。是故,译者主动发掘译语资源中适切的喻体进行替换,tighten one’s belt作为英语世界耳熟能详的俚语,译文读者可心领神会,范畴替换既照顾了受众的认知能力(翻译效度),也满足了其审美需求(翻译温度),真正实现了认知趋同。

1.4 范畴转层

范畴具有层次性。范畴化纵向维度(自上而下)是种从抽象到具体的层次关系,不同层次范畴抽象度有别,依次呈现“种类包含关系”(class inclusion)(文旭、肖开容,2019:21)。概念范畴具有三大层次:上义层次、基本层次、下义层次,结构上类似于金字塔(王寅,2006:141)。上义层次不具备体验“完形”,不易于识别,具有高度概括性,是模糊化的基本层次。基本层次是人类认识世界最直观的范畴层次,是认知交际的基本单位,具“共有完形”,是认知经济性原则(以最小的认知投入获得最多的概念信息)下构建认知世界的“最优解”。下义层次兼具各大概括性属性,是细化的基本层次,也是认知世界的最小范畴单位。例如,基本层次范畴“猫”的上、下义层次范畴可对应“动物”和“加菲猫”。政治文本翻译也常涉及高文化负载性、文学性、情感性表述,借助范畴转层,可以有效规避过度认知、模糊认知风险。

(4)ST:鸦片战争后,中国陷入内忧外患的黑暗境地……

TT:But with the Opium War of 1840, China was plunged into the darkness ofdomestic turmoil and foreign aggression…

“忧患”自成一词,相较于turmoil(骚乱),aggression(侵略)属于上义层次范畴,后两者则为基本层次范畴,可对应具体事件(下义层次如“英法侵略”)。若范畴对应,直译“内外忧患”(hardships)难以引起共鸣。外敌入侵是致使近代苦难的直接原因,上义层次转向基本层次,读者可直观认识苦难源头。若由上义层次直接转换为下义层次Western aggression,忽略受众意识,缺乏客观性,译文读者可能滋生抵触情绪,难以平衡认知。

2 政治文本翻译的认知隐喻观——映射

隐喻(metaphor)具有创造性,被认为是感知世界,解释世界的必要手段,是人类最基本的认知方式之一,构建了大部分的概念系统。换言之,大部分个体概念必须在其他概念的基础上才能被部分理解。认知关联性决定人类可在已有自然经验的基础上,借隐喻机制定义其他模糊化的自然经验(部分定义)。自然经验“隐喻式辐射”导致概念隐喻化:某一概念域的突出属性映射到另外一个概念域中。这种概念跨域映射实质是寻找认知上的概念共同点。翻译跨语变化和隐喻跨域映射彼此交互,某种程度上,翻译即隐喻。翻译引进新知,隐喻创造相似⑤,以已知喻未知,最小化认知代价,具高性价比。文旭和肖开容(2019:25-32)认为,翻译隐喻有对应性、解释性、创造性、文化性。窃以为,翻译隐喻还体现聚焦性、变异性。既定概念应是多维度多层次完备化的,隐喻创造的是概念群,彼此之间不可能泾渭分明,这是概念隐喻化、翻译隐喻化的基础。一则隐喻至多部分构建、框定一个概念,认知上的概念共同点作为突出属性得以前景化,各概念域的独有属性默认背景化,如下文所引“抗击疫情的巍峨长城”,强调了中华儿女抗击疫情决心之坚定、人心之团结,却无法细细刻画抗疫过程中的点滴暖心细节等。译者要把握概念间的隐喻性联系,确保“张冠李戴”的合理性,预估受众的认知能力,借助喻体保留、喻体转换、喻底补充、喻义直叙等翻译策略进行跨语跨域映射。王斌(2010:91)对隐喻的翻译和隐喻式翻译加以区分,本文侧重前者,兼顾后者。

2.1 喻体保留

具身认知决定具身翻译,人们同处一个客观世界,身体结构、感知能力、认知方式相近,认知必然趋同,即使语言种类、表达不同,借助翻译进行切实有效交流的目的始终是一致的。基于此,隐喻翻译必定存在平行映射,双语喻体功能对应,译者保留喻体直译,赋予受众相近的认知体验。保留喻体即保留“文学味”,增强文本可读性,直观说明问题,旨在“翻译本土,理解世界”(translate local,understand global),彰显文化自信。

(5)ST:中华儿女风雨同舟、守望相助,筑起了抗击疫情的巍峨长城。

TT:Through all these efforts, we, all the sons and daughters of the Chinese nation,have stood together in the most trying of times and built a Great Wall of solidarity against the epidemic.

原文以“巍峨长城”模糊化处理抗疫过程中人民的所作所为,涉及喻体长城。自始皇帝下令修筑起,长城作为拒匈奴于蛮夷之地的屏障,历朝历代皆受重视,以“巍峨长城”比拟抗疫实景,彰显人民之伟大。采取直译保留喻体,译文读者稍加联想,便可通晓其意。长城是我国的名片,直译处理有助于知识(文化)迁移。

2.2 喻体转换

认知翻译观提倡“聚同化异”,各民族思维习惯、语言表述有别,有时也会以不同喻体定位同一事物。若译者在此时保留喻体,或将阻碍读者理解,甚至可能导致误读。为保证政治意义传递,需寻找读者广泛接受的喻体替代原文喻体,谋求语用等效。政治文献中常引经据典,以群众语贴近读者,“四两拨千斤”,文化认知障碍相应存在,译者常转换喻体,降低认知难度。

(6)ST:绿水青山就是金山银山。

TT:Lucid waters and lush mountains are none other than gold and silver mines.

“两山论”是新时代具有代表性的外交“金句”,译本众多,可从不同层面对译者译为进行分析。本译文摘自杨全红教授(2018:97),《十九大报告》将“金山银山”模糊化为invaluable assets,译者考虑到认知壁垒,舍弃了喻体。杨教授借助机器翻译提出新译,以金矿银矿喻指无穷财富,关于金矿的寓言在西方广为流传,金矿银矿概念更易为读者接受,化解了不必要的概念冲突。

2.3 喻底补充

《圣经·旧约·创世纪》载有巴别塔之谜,上帝搞乱人类语言,沟通障碍产生,塔建计划搁浅。语言差异性的“上帝假说”有待商榷,但差异是客观事实,译者使命就在于消融语言隔阂。由于文化极差,译文读者可能对原隐喻关系闻所未闻,概念认知零对应。译者可直译原喻体,并增译喻底补充说明,解释性文本更易接受。要同步实现文化输出、政治信息传递,喻底补充是上佳策略。

(7)ST:这次教育实践活动借鉴延安整风经验,明确提出“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求。

TT:Learning from the experience of the Yan’an Rectification Movement, the current requirements for studying and practicing the Party’s mass line have been clearly defined: “Examine oneself in the mirror, straighten one’s clothes and hat, take a bath,and treat one’s disease.”

此处采用一连串的隐喻策略,如仅对号入座,直译“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”难以实现交际目的。译者增译,将一串隐喻直接与党的群众路线总要求挂钩,确保意义传递。

2.4 喻义直叙

南京大学中文系葛桂录教授认为比较文学冲决了曾经是人为的界限,能使学生“在多元的文化语境中重新认识自己,为自己提供一种认识自身的他者眼光。它能启发我们在阅读和分析作品时,要具有世界文学和世界文化的宏阔视野,不断尝试更换一种角度理解作品,才能有新的发现、新的启示。这对于打破既有的思维框框和认识局限,扩大学生的知识视野与信息容量,更新知识结构,培养一种触类旁通的辩证比较思维能力,都有很大的现实意义”。[10]

语言是政治文化的载体,翻译涉及诸多难以调和的矛盾,不可译由此而来。但这恰恰也反映翻译的必要性,呼唤着可译性。译可译,非常译,译者重塑政治文化元素时,可取喻义而舍喻体。如前所述,我国政治文献多具有高文化负载性,译者要坚持政治性为第一性,突出喻义、舍弃喻体是跨越鸿沟的路径之一。

(8)ST:社会主义同资本主义比较,它的优越性就在于能做到全国一盘棋,集中力量,保证重点。

TT:One way in which socialism is superior to capitalism is that under socialism the people of the whole country can work as one and concentrate their strength on key projects.

中国棋文化源远流长,以围棋为代表的棋类运动讲究协调统筹的整体观。阴阳、和合等思想精粹皆汇于“一盘棋”,西方对棋的定位并未上升到这一高度,不存在文化认知对等。译者固然可以采用“喻底补充”策略,或另加注说明棋的文化意义,但结果往往是文本重心偏移,本末倒置。故无需浪费笔墨,白描喻义团结协作即可。

3 政治文本翻译的认知转喻观——借代

莱考夫和约翰逊(2015:32-33)将转喻(metonymy)视为“用一个实体指代另一个与之相关的实体,包括传统修辞学者称为‘提喻’(synecdoche)的手法,即用部分指代整体。”也就是说,转喻不只是传统意义上的修辞格,更是一种认知机制,体现实体间的认知关系;不仅是语言现象,更是一种概念现象:某认知域或理想化认知模型(idealized cognitive model)内,概念实体A为概念实体B提供心理通道的认知过程,不同于概念隐喻跨域映射,转喻聚焦同一域内部分和部分和整体和部分的指称,是域内横向借代活动(文旭、肖开容,2019:41)。类似于隐喻,转喻的翻译和翻译的转喻也需加以区分,本文主要探讨前者,稍涉后者。概念实体转喻有赖于概念邻近性,各民族利用转喻认知机制建构概念的过程中,喻体常各异。因此,转喻认知机制或可为“翻译即改写”提供理据。翻译与转喻亦有相似之处。译无定译,译者永远不可能完全复刻原文,只能基于对原文的认知尝试“画瓢”,是主观的、有倾向的,是对原文核心意义的理解预估(凸显),聚焦最具代表性的内容。宏观来看,翻译是“部代整”的转喻:译者把握核心意义,翻译水到渠成;译者以偏概全,误译产生。具体而言,译者需明确借代关系,即整体代部分、部分代整体、部分代部分,灵活运用等化、显化、释化等策略,确保语际指称效果的近似。

3.1 等化

认知共性决定各文化社团借转喻构建概念常会选择同一喻体,表达式结构、成分的相同或相似是基于类似的转喻思维。在这种情况下,译者只需对译共同喻体,实现双方读者心理意象的趋同。

TT:Every Communist must grasp the truth,“Political power grows out of the barrel of a gun”.

“枪杆子里面出政权”是毛主席强调武装斗争的经典政治话语,此处以“枪杆子”喻指武装斗争,属“部代整”借代关系。中西方对枪的认知存在重合,读者对译文心领神会,转喻的修辞功能也得以再现。

3.2 显化

转喻翻译常诉诸于喻体转换、喻标显化,体现个体认知的差异性。政治文本翻译要求译者实现以偏概全的去主观化,综合考察译文读者的思维逻辑、现实需求和心理预期。

(10)ST:增进互信、深化合作,迎接中欧关系更加美好的明天

TT:Enhancing Mutual Trust and Cooperation to Embrace an Even Better Future of China-EU Relations

原文标题以“明天”指代未来,即“部代整”借代关系,体现我国对中欧关系发展寄予厚望,只要互信合作,美好关系就在明天。若对译成tomorrow或与事实存在出入,可能造成误读。此时喻标显化是必要的,凸显译文的客观性。若以喻体转换思维审视,此处喻体“明天”也可替换为prospect(前景)。

(11)ST:卖官帽、批土地、抢项目、收红包,变着花样收钱敛财……

TT:Some continue to sell official positions, illegally sell or lease out land, scramble for a cut of lucrative projects, and use every means to collect bribes…

以bribes对应原文“红包”,是对红包意义的细化阐释。译者采取文化过滤策略,红包的喜庆、吉祥等积极意义弱化,货币交易属性得到突出。

3.3 释化

读者的认知盲区客观存在,转喻功能可能无法实现,译者要依据读者的预认知能力进行解释性翻译。政治文献寓理于史,经典人物对于西方读者十分陌生,译者在音译(直译)出姓名的同时,仍需还原历史背景,释其身份地位,实现跨语转喻。

(12)ST:这少数人打倒了,“鲁智深”解放了。

TT:Once this small number is overthrown, ordinary monks like “Lu Chih-shen”will be emancipated.

《水浒传》中的人物鲁智深在国内家喻户晓,原文泛指和尚群体。显然,这一人物形象在普遍信奉基督教的西方世界认知接受度较低,译者通过释其身份,还原喻标,或可实现读者认知反应趋同。

4 政治文本翻译的认知识解观——整合

学者谢天振(2012:33)赞埃斯卡皮的“翻译总是一种创造性叛逆”并详述于《译介学》中。学界对此反响热烈,褒贬不一,窃认为,认知识解观(cognitive construal)或可为其提供理论支撑。认知之所以与生俱来带有主观色彩,是因人类或多或少有解析事物的主观能力,对世界进行有意或无意的识解重构,总体取向可归于“去粗存精,去伪存真,由此及彼,由表及里”。语言是认知思维的外显,透过既定语言形式表象,可窥探人类的识解路径。文化翻译观视翻译为创造性的意义重塑,然归根到底,译法有别是因译者对原文的识解方式、角度、原则不同,翻译是识解化的过程,是创造性的叛逆(以原文为参考点),译者与读者之间存在供求关系,向读者提供原作者未涉猎的、读者想看到的东西。兰盖克(Langacker)早期从详细度、图形-背景、突显、视角、选择等多方面探究认知识解,而后于Essentials of Cognitive Grammar正式规范详细度(specificity)、聚焦(focusing)、凸显(prominence)和视角(perspective)四大维度,可作为研究政治文本翻译识解化的理论框架。

4.1 详细度

人类依照自我认知进行范畴化描写,涉及两种趋势:细化和泛化。“文章合为时而做”,时间、空间、环境、对象等因素不同,对语言表达式的详细度要求不同,细化识解剖析细节,有主观偏重方向;泛化识解则强调对事物的高屋建瓴式的理解认识。政治文本翻译服务于政治目的和文化外宣,译者应具体问题具体分析,权衡内容、形式的关系,采用同化、细化、泛化策略。

(13)ST:……高举中国特色社会主义伟大旗帜……

TT:…hold high the banner of socialism with Chinese characteristics…

(14)ST:真想搞建设,就要搞点骨干项目,没有骨干项目不行。

TT:If we really want to promote economic development, we shall have to carry out some key projects.

(15)ST:……但是人道主义有各式各样,……

TT:…But there are a thousand and one definitions of humanism.

(16)ST:现在人们议论最多的是,如果香港不能继续保持繁荣,就会影响中国的四化建设。

TT:The main concern of people today is that if prosperity is not maintained in Hong Kong, it might retard China’s drive for modernization.

例(13)中译者并未泛化旗帜意象,意在突出中国特色社会主义的引领作用。例(14)中原文“建设”细化为经济发展,符合以经济建设为中心的兴国之要,突出重心。例(15)中译者借助夸张的量化译法,说明人道主义的多面性。例(16)中四个现代化建设(农、工、国防、科技)泛化为现代化,因语篇层面上是谈论香港问题,而非现代化建设,泛化处理,层次分明。

4.2 聚焦

译者主动施为,干涉信息加工过程,在“随心所欲不逾矩”的前提下选定内容,组织语言,厘定既定内容的特定表达区域,规约前景后景(foreground/background)。译者为确保交际顺利,可能会对原文既定内容和特定区域作出调整。政治文章的翻译讲政治(程镇球,2003:20),译者必须具备政治敏感性,借助聚焦转换,避免误读,不给负面言论借题发挥的机会。

(17)ST:中国共产党的领导是包括各民主党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士在内的全体中国人民的共同选择……

TT:CPC leadership is the common choice by the Chinese people from all political parties, people’s organizations, ethnic groups, social strata, and all walks of life.

“民主党派”在西方存在对应表达Democratic Party,早期国内也挪用了这一说法。然二者内涵完全不同,我国的民主党派是指除我党外的八个参政党,并非西方国家的民主党。这一译法也让负面言论有机可乘,声称中国只有八个民主党派,用心昭然若揭。译者及时转换思维,聚焦民主党派的政党性质,对“民主”进行弱化处理,实现认知层面的量身剪裁。

4.3 凸显

凸显亦是译者的主观行为,涉及信息取舍、重排,研究对象主要为勾勒(profiling)与基体(base)、射体(trajector)与界标(landmark alignment)。简言之,勾勒较于基体是被凸显的部分,后者是相关认知域的范围,是背景化的。同理,射体是最凸显的概念实体,而界标作为次凸显的实体,为射体提供参照系(文旭、肖开容,2019:137)。中西语言分属综合语和分析语,语言结构存在差异。译者前景化勾勒需要强调的部分,同时将其他部分背景化为基体,衬托前者。一言以蔽之,凸显是主观译者思维与客观文本结构协商后的结果。政治文献逻辑连贯,句式严谨,译者需权衡主次文质,重排译文结构,迎合译文读者的认知阅读习惯。

(18)ST:经济建设取得重大成就。

TT:We have made major achievements in economic development.

连淑能(2010:35)提出:“句中若有意思强弱、程度轻重或范围大小的部分,英语常常是先弱后强、先轻后重、先小后大,汉语的顺序相反。”经济建设作为取得成就的领域要得到强调,故原文开门见山,译文则娓娓道来,处理方式虽不相同,但本质都是为了突出强调。此外,译者在无主句基础上添加主语we,弥合中西思维认知、语言习惯上的差异。

4.4 视角

视角即认知、解释事物的切入点,既体现在现实空间层面,又表征于非现实概念层面,主要由视点和焦点两大元素构成。视点为语言表达式的出发点,是交际中所选择的心理路径(mental route),不同视点代表不同认知路向(approach),语言表述形式也相应存在差异;焦点是认知主体的认知侧重点(文旭、肖开容,2019:140)。翻译视点选择尤为重要,视点不同,译文的侧重点随之不同。政治文本翻译重视政治思想的传递,文本的政治意义一方面来自语言本身,一方面依赖译者的主观赋予(言外之意)。

(19)ST:打铁还需自身硬。

TT:1. To be turned into iron, the material itself must be strong.

2. One has to be very strong if he wants to strike the iron.

3. To strike iron, the hammer must be strong enough itself.

俗语“打铁还需自身硬”频出于政治文本,官方译法不一,意义存异,引起学界的广泛关注,各译法背后的认知理据有待深挖。不同于其他俗语,“打铁还需自身硬”本身意义便有争议。译文1以铁为视点,即铁(被打)还需自身硬;译文2以铁匠为视点,即(铁匠)打铁还需自身硬;译文3由肖坤学教授提出(2013:111),基于认知语言学框架理论和概念隐喻理论,以铁锤为视点,即(铁锤)打铁还需自身硬。视点不同,所译自然有别,虽一名多译,却都言之有物。“打铁还需自身硬”作为符号集合,本身意义(政治文化意向)是不确定的,译者基于不同语境从不同视点创造性认知,赋予符号意义,服务政治交流这一根本目的。不揣浅陋,笔者基于大语境(应用场合)和小语境(上下文),认为铁匠视点在更多情况下更符合读者的认知逻辑,拙译为To make good products, the blacksmith himself must be strong.

本文从认知“四观”出发,结合译例对政治文本翻译的宏观认知机制和微观译法进行了讨论。认知为上层追求,政治是基本前提,翻译即具体手段。“政治+认知”翻译研究模式的兴起实为必然。翻译,尤其是政治文本翻译,是认知化了的,无论译者如何建构表达式(或重形重义,或舍形取义),政治意义传递都具有第一性,译文都是认知思维的显化。认知翻译观赋予译者新的身份:“理性的创造者”。“知先译后”,译者“谋而后译”,译文体现出主客观性,迎合经验现实主义。翻译概念呈现多维度完形特征,是持续抽象化发展的。何为译不存在标准答案,认知“四观”均可充当定义翻译的媒介,生成参考答案。换言之,翻译可片面理解为是主观范畴化、隐喻化、转喻化、识解化的过程。认知导向下的政治文本翻译是一项使命,认知盲区、文字陷阱规避是一种责任。“四观”彼此关联,印证人类同中守同、异中求同的认知取向,与翻译求同的本质相互印证。政治文本翻译依赖叛逆性认知,非单一的派生,多元综合论替代传统忠实论,认知学理可为其提供理论支撑。以识解为代表的认知取向在指导翻译实践的过程中常会造成文本内容、形式的变化,契合“变译”,核心目的是“达旨”。

四、认知翻译之于政治等效

1 政治等效(political equivalence)

2008年以来,学者杨明星立足于等效理论,结合外交翻译的特殊属性,创立并发展政治等效翻译原则。政治文本翻译中,译者必须准确、忠实地反映原文和原作者(或说话者)的政治思想和政治语境,同时使用译文读者(或接收方)所能理解的方式来表达,以追寻外交翻译的理想目标:传达出原文的政治内涵;实现相同或相似的交际功能(杨明星,2008:91-92;2020:153)。2018年,杨明星明确外交修辞的复杂性,认为具体翻译实践超出了政治等效的观照域,故有针对性地提出了上文所述的梨式(PEAR)原则,首创“政治等效+”翻译框架,以复合式翻译标准分类解释外交翻译实践中的不同现象,使复合型文本翻译得以“有法可依”。

政治等效有三性:政治性(political orientation)、平衡性(dynamics)、动态性(equilibrium),政治性是最显著的特征,涉及国家利益、国际关系、文化 / 意识形态差异、政治立场等因素,平衡性突出对原文语境意义的把握,动态性强调译者的多重使命,于原文与译文、说话主体与受众、归化与异化间寻求平衡。实践也分三步走:理解原文,剖析语境,聚焦难点;恰当翻译,服务读者,近似效果;结合“三性”,评估效率,对比原文,反思译文(Yang & Yan,2016:664-665)。翻译政治外交文本,译者要充分自省,译前三问:译为何、何为译、如何译,体悟政治等效之本真(in a real sense)(ibid.:665)。

2 认知趋同(cognitive consonance)

王寅(2005:15-18)基于西方哲学发展先后历经的本体论、认识论、语言论,归纳出体验哲学和认知语言学的基本原理现实-认知-语言。认知是沟通现实和语言的媒介。要想生成语言,乃至翻译,必牵涉现实世界和认知世界。原文读者通过理解原文意义创造性地还原原作者眼中的这两个世界;译文读者理解译文还原译者两个世界,原作者、译者实为语言文化交流中介。认知趋同的前提在于文本创造者(作者、译者)的概念认知存在共生关系。换言之,译者需有意识地复刻原作者勾勒的两个世界,满足译文读者。诚然,译者与原作者“不能踏进同一条河流”,“读者认知反应完全相同”也只是一种悖论。译者要预估译文读者的认知世界,并作为第一读者构建对原作的自我认知世界,实现对接。前理解(pre-understanding)有别,读者对文本的认知体验也必然存在差异,译者的使命就是尽量消解差异及差异所带来的负面影响。

3 “政治等效+认知趋同”:政治文本翻译的认知视角

学者吕俊(2001:9)提出,“(结构主义)翻译研究始终没有走出原文文本中心,也始终是对同一性与一致性的追求”。类似表述在学界有很多,结构主义的非完美、局限性客观存在,这是无法回避的,但其跨学科适用性(applicability)也是不容抹去的,Yang(2012:5-8;2016:663)言及聚焦外交语言的翻译问题,学者的质疑对奈达等效翻译理论的适用性并未带来很大的影响,奈达的等效翻译原理虽有一些缺陷,但并未过时,对当今的翻译理论研究,特别是外交语言翻译实践,仍具有重要的借鉴意义。质言之,政治等效虽借助西方语言学框架,内在却统合和合、中庸之道,体现传统哲学的整体观、发展观,真正实现了“西学为体,中学为用”。“政治等效+认知趋同”复合标准的构建也并非空穴来风,要实现“意义不倍原文”,译者的语境认知能力(contextual cognition capacity)是关键(Yang,2012:672)。语境释义、制约话语,话语反过来操纵、构建语境。译者介于语、境之间,以主观认知实现二者互动,服务于读者认知。整体来看,政治等效是回答对不对的问题,认知趋同是追求好不好的问题;政治等效是认知趋同的前提纲要,认知趋同是政治等效的反证之道。

五、结语

中国故事博大精深,做到讲好实属不易;政治文本翻译方兴未艾,翻译中国任重道远。政治文本翻译因其特殊性从应用翻译体系中脱颖而出,只有系统把握受众的认知能力,才能“投其所好”,发挥文本交际和政治文化播撒功能。本文基于认知翻译“四观”,考察政治文本翻译语言现象背后的认知理据,明确除了要讲政治,也要讲认知。译者是“理性的创造者”,极端化的翻译思想是不足取的,合格的翻译建立在主、客观“圆满调和”的基础上,对文本政治性的追求可落脚于认知层面,对接认知世界,实现政治文本翻译认知化。认知趋同是实现“民心相通”的充分必要条件,译者要做到“因时因势因地制宜”,才能“译有所为”,完成翻译的认知使命。基于杨教授构建的“政治等效+”理论框架,思考认知、政治的内在关联,拟提出“政治等效+认知趋同”(PECC)复合翻译框架,以期更好地指导政治文本翻译实践。

致谢:感谢杨明星教授为本文修订提供的宝贵意见。

注释:

① 本文所引英文文献均由笔者自译,有所侧重,不再重复标注。

② 王寅(2007:569)在《认知语言学》中指出,传统语义观涉及指称论、观念论、功用论、替代论、语境论和关系论,认为胡塞尔的现象学、海德格尔的存在主义、迦达默尔的解释主义、德里达的解构主义之间具有观点上的传承关系,并将其统称为欧陆解释派哲学理论。

③ 韦努蒂(Lawrence Venuti)主张翻译“暴力”(violence)说,十全十美的翻译只存在于乌托邦。翻译或多或少都涉及“暴力”,“暴力”在此并不是贬义词。

④ 本文所用译例中的粗体均为笔者所加,不再重复说明。

⑤ 概念相似性并非是固有存在或者约定俗成的,存在习得的过程。与其说隐喻所涉及的概念实体具有相似性,不如说隐喻创造了相似性。