“高效课堂”背景下建构初中数学小组合作学习模式初探

赖菊琼

摘 要:小组合作学习是与“个体学习”相对应的一种教学策略和学习组织形式。它主要用来支撑以合作学习为基本形式、系统利用教学中动态因素之间的互动促进学生的学习、以团体的成绩为评价标准、共同达成教学目标的小组合作教学活动。

关键词:小组合作学习 高效

一、如何分组更高效

目前对合作学习时的分组,多数赞同“异质分组”的意见,也就是将男生和女生、学习成绩较好的和有一定困难的、性格内向的和性格外向的分到一起,认为在小组中保持差异可以有效地促进优势互补。以便让学生有更宽的交往空间。在实践中发现这样做有时的确效果很好,但有时效果也并不十分明显。主要表现在以下几个方面①小组合作学习为一些优秀学生控制,使得其他学生缺少发言的机会和思考的空间。②小组讨论时,多数学生只表达自己的意见,而对于小组其他成员的意见常常不做更深的探讨。③在小组合作学习中研究过程缺乏条理化,效率不高。那么是否可以尝试同质分组呢?于是我们做了如下实验:让学生在一定的条件下进行了同质分组开展小组合作学习,发现如下现象:学生组内合作得到加强,十分融洽,有条理性;组内竞争转化为组间竞争和组间交流。

初步研究表明学生对于活动性、操作性较强的学习活动,采用“异质分组可以淡化组内竟争,强化组内合作;对于思考性、推理性较强的学习活动,采用“同质分组”,可以强化组内合作,组间互补。

二、如何设计问题方案让小组合作更高效

在备课时要充分设计好需要合作和探究的问题,设计好合作探究学习的时机,合作与探究的问题不要太简单,否则根本没有合作的必要;也不要太难,如果凭学生现有的水平自己根本得不出结果,合作也是浪费时间;当然讨论的问题也不要太多,否则完不成教学任务。

问题情景一:让学生在小组合作学习中讨论如下问题:四棱柱有几个顶点?五棱呢?发现学生几乎不需要合作就可以解决。

问题情景二:在小组合作学习中,教师设计了如下一个问题:在有理数中:较大的数减去较小的数是否一定是正数吗?较小数减去较大数是否定是负数吗?为什么?发现学生很快进入合作角色,他们独立思考、互相交流,并根快得到答案,但是对回答为什么时遇到了困难。

问题情景三:让学生在小组合作学习中讨论如下问题:你认为n条直线最多有个交点?发现大多数学生很难进入合作角色,不知如何下手。

在问题情景一中提出的问题探索性不强。以至于学生只要经过独立思考就可以解决。所以并不是每一个题目都需要小组合作学习的。自主探索、独立思考也是学习的有效方式。而且有些问题是可以改變的,把它重新设计成一个探索性的问题,以利于学生开展小组合作学习。如上面的问题可以这样设计:四棱柱有几个顶点、几个面和几条棱?五棱柱呢?六棱柱呢?十棱柱呢?……n棱柱呢?在问题情景二中,这道题有一定探索性,可操作性,所以学生容易开展研究,但当他们回答为什么时,思维遇到了障碍。这时就需要教师作一定的引导,如提示他们能否用有理数的减法法则和加法法则来回答。在问题情景三中,由于问题的探索性较强,有一定的难度,学生一下子达不到这样的高度。这个问题可以设计成具有一定的层次感,可操作性的问题:2条直线有几个交点?3条直线有几个交点?4条直线有几个交点?……100条直线有几个交点?n条直线呢?

问题的设计最重要的是有要有挑战性、探索性、开放性、可操作性。然而,许多问题并不直接适合学生开展小组合作学习,需要教师进行筛选、问题重组。就探索性而言,以上问题情景一中的问题我们可以称为具有弱探索性,以上题情景三中的问题我们可以称为具有强探索性。对于弱探索性的问题我们需要强化,对于强探索性的问题我们需要弱化,即让它具有层次感、可操作性。对于一个确性的命题我们也可以把它改变成一个开放性的命题,让它具有小组合作学习的可行性。

三、如何教学设计让小组合作学习更高效

在教学设计时,通过新颖的设计,引导学生进行合理大胆的想象,努力营造创造性思维的新环境。这样设计,不仅活跃了学生的思维,而且还扩大了学生的视野,拓展了知识面,使学生感觉到了学习的乐趣和重要性。

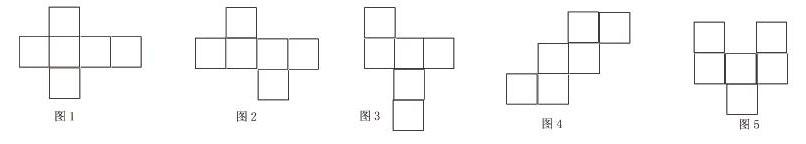

在义务教育课程标准实验教科书(七年级上册)“立体图形的表面展开图”课中有这样一个问题:将一个正方体的表面沿某些棱剪开,展成一个平面图形,回答下列问题:

(1)能得到哪些平面图形?与同伴进行交流。

(2)你能设法得到下面的图形吗?

在这种情况下,预先让学生自己动手,每人制作几个大小一样的小正方体(边长大约4cm左右,大小一样是为了便于研究,可课前先布置完成,以节省时间)在课堂教学中,让学生4人一小组(异质分组)进行动手操作、合作交流,从活动中去体会平面图形与立体图形的关系。并让他们把得到的成果与大家分享,把得到的平面展开图粘贴到黑板上,最后让他们找一找把相同的放到同一组,最后便得到了11种不同的平面展开图。

四、学习方式如何选择让小组合作学习更高效

学生在小组合作学习中如下现象:①在活动性、探究性较强的学习中,同一小组中学生会自发重组进行活动,然后再进行交流;②在理解性、推理性较强的探索学习中,学生并不是立即开展讨论的,他们各自需要思考一段时间,期间包括计算、推理、猜测,然后才开展合作交流。在小组合作学习中,组内重组会影响合作的效果吗?在合作学习中其他的学习方式在时间上是否需要限制呢?

学习活动是一个多因素影响下的动态过程,其间矛盾纵横、关系复杂。这样学习方式也应该是一个动态的过程,在学习的过程中,应整合其他的学习方式,为此我们关注了学生在小组合作学习中的基本组织形式,最后初步总结为如下两种形式①组内重组→分组合作→ 群体交流→ 组间交流②自主探索→群体交流→个人总结→组间交流。

实践表明小组合作学习是否高效,不仅与如何分组有关,与学生有关,而且与学习的内容有关,也与问题设计、教学的设计、学生学习的方式等有关、需要综合考虑各种因素,多种学习方式的整合将有助于小组合作学习,教师应该是合作学习的组织者、引导者和参与者,我们要把课堂还给学生,让学生真正成为学习的主人,发挥学生的主体作用,组内成员相互合作,小组之间合作、竞争,激发了学习热情,挖掘了个体学习潜能,增大了信息量,使每个学生都积极主动地去探索、去学习,尤其那些潜能生也积极参与进来,使学生在互补促进中共同提高。