城市社区协商政治:发展历程与实践样态素描

——以社区议事会为观察对象

唐 娟,谢靖阳

(深圳大学 城市治理研究院,广东 深圳 518060)

一、研究议题与文献回顾

中国城市社区议事会兴起于20 世纪90 年代末,并在轰轰烈烈的社区建设运动中得以迅速发展。2015年下半年以来进入发展高潮期,已经成为城市基层协商政治的一种功能性载体,被誉为“走向社区文明的有效组织形式”①。不过,各地实践中充分体现出基层创新多样性的特征。我们出于描述的方便,以“社区议事会”来指代城市社区中多种形式的协商议事机构或载体。

作为一种已被广泛推广的城市基层微观政治创新,其生发缘由、演进脉络、结构建构、运行过程、民主参与效果等现实问题,需要学理分析。实际上,学术界始终关注社区议事会的兴起及其发展。根据CNKI 文献,截至2020 年5 月底,以“居民议事会”“社区协商”为主题的研究文献已达上千篇之多,学术热度可见一斑。既有研究有如下视域:

第一,社区体制改革理论视域。即将社区议事会置于社区体制改革研究框架里剖析,该类理论成果集中出现于1995—2005 年的10 年间,它们对世纪之交时期所产生的各种社区体制改革模式,如“沈阳模式”“江汉模式”“上海模式”等开展焦点研究,大部分学者都将社区议事会视为新型社区模式的构成部分,视为一种改革举措。也有学者赋予社区议事会以相对独立的价值定位和政治属性,认为“市场经济条件下的社区自治体制是议事会体制,社区自治体制应当由委员会体制转变为议事会体制”②。

第二,协商民主理论视域。这种解释框架以理论标尺来框裁社区协商政治实践,剖析社区议事会所体现的政治价值与操作限度。该范式始于2003年,迄今依然兴盛。刘晔于2003年发表《公共参与、社区自治与协商民主——对一个城市社区公共交往行为的分析》一文,将“协商民主”作为概念工具,来解释上海市静安寺街道办发起成立的18个“居委会社区建设议事会”③。无论是此篇论文,还是该文的研究对象,如今看来都具有开辟一个“小时代”的意义。因为检索相关文献史及媒体报道,发现此文是国内学界首篇使用“协商民主”概念的学术文章,静安寺街道的“居委会社区建设议事会”则是国内城市中最早创建的社区议事机构。此后至今,无论是协商民主理论研究,还是社区协商议事会建制和实践,都交会一起,共同走向兴盛,目前大多数有关社区议事会的研究都围绕“协商治理”或“协商民主”主题而展开。在此框架内,研究者多以社区议事会为透镜,多维度立体分析、反观协商民主的制度范式与创新价值④。有的将社区议事会视为“协商民主理论在中国社会领域的成功实践形式”⑤,是“居民自治有效实现形式的运转机制”⑥,“充分体现了中国特色社会主义民主政治人民当家作主的核心特征”⑦;有的则讨论了社区议事会运行中的问题,寻求推进社区协商民主的路径⑧。

第三,治理理论视域。此类研究大约从2005年正式出现,总结了社区议事会在社区多元治理结构中的意义、功能和效用。有的学者从社区治理能力提升的角度,把社区议事会视为新型多元合作社区治理模式的构成部分,强调社区议事会要发挥民意收集的“桥梁”作用、民主决策职能和对居委会的督导作用⑨;有的以建构社区“治理共同体”之可能性入手,探讨社区议事会的本质、影响因素及其功效⑩;有的以自主治理为标杆,认为社区议事会是解决地方公共资源利用问题的一种先进模式⑪。

第四,社会实验理论视域。这种研究进路直接把城市社区议事会定义为一种公共政策执行过程中的社会实验,观察其所产生的理论渊源、时代动因、全球景观、本土探索及其多种样态,分析了实验成功的可能性、可为性以及尚未解决的干扰因素⑫。有的学者则以更宏阔的视野,将中国国家治理现代化也视为一种社会实验,并将社区协商议事视为中央和地方互动过程中实现国家治理现代化的“地方性方案”⑬。

第五,公共领域理论视域。该进路认为社区议事会是一种公共空间,可以借以消解因社区公共性缺失所导致的共同体困境。在这个公共空间里,居民拥有平等的话语权,可以公开理性地讨论社区公共事务,可以实现居民互动交往、重构关系网络,从而在兼顾公共利益和私人利益的基础上形成共识规范,产生价值认同和公共精神,达成社区公共决策,实现社区公共性的再生产⑭,而这正符合哈贝马斯所提出的公共领域理论⑮。

除上述几种视域外,还有其他颇有新意的研究思路。例如,从社区软法建设的角度,探讨推进社区议事会协商议事的规则、策略及其深入发展的举措⑯。

从研究类型看,既有研究可分为规范性研究和实证研究两种。前者重点是对社区议事会的协商民主性质、价值、形态等进行理论阐释,后者多是将社区议事会作为个案呈现,进行质性研究。既有理论研究对促进社区协商民主发展及其载体的建立健全具有积极的意义。不过,正如社区议事会仍处于“社会实验”阶段一样,相关研究也处于探索期,缺少从整体性角度所进行的分析,大量个案研究犹如打开了一面面视窗,但可见一斑而难识全貌。

本文从历史-制度变迁的视角,对城市社区议事会的发展过程进行总体性观察。基于多个城市的实证资料,对全国城市社区议事会发展的历程、态势进行回顾和分析,考察地方创新与基层实践、理论推动、国家政策这些要素之间如何呼应互动,从而共同推动制度的生成与变迁。同时,也通过对城市社区议事会主体结构与客体范围的观察,分析不同模式社区议事会的特点与性征。

二、发展历程:一个总体性回顾

(一)地方的零星探索实验:1996—2003年

20 世纪八九十年代,民政部提出“社区服务”“社区建设”概念,以期在社区服务广泛开展的基础上建立起与市场经济体制相适应的社区体制,并选取若干城市进行试点探索。但民政部并未给出具体操作指南,城市社区议事会正是在试点城市的创新探索中出现的。

资料搜索结果显示,城市社区议事会最早兴起于1996 年。上海市、石家庄市、沈阳市、哈尔滨市、武汉市在调整城市社区管理体制过程中,较早探索设立了社区议事会,其中上海市开全国之先河。

1994—1998年,上海市着手进行城市管理体制改革,建立了“二级政府、三级管理、四级网络”,其后如何发挥居委会的自治作用、如何吸引社区单位在社区事务中发挥作用、如何吸引社区居民参与等,就成为当时面临的问题⑰。为解决这些问题,基层主动开始探索,可分为两个阶段:第一阶段为1996 年5 月到1998 年5 月。从1996 年5 月开始,上海市静安区静安寺街道率先在全市辖区内共18 个居民区成立“居委会社区建设议事会”,其性质为群众性民间组织,会长由社区党支部书记或支部专职委员兼任,接受社区党支部领导;其成员由离退休干部代表、退休居委干部、在职党员代表、社会知名人士、知识分子代表、社区单位代表组成;其权力包括议事权、提议权、督察权;其职能包括对居委会重大工作出谋划策,对涉及社区重大利益的公共问题提出建议,动员社区居民、社区单位参与社区公共事务,定期听取居民意见、居委会工作报告并反馈给有关部门,配合社区党支部工作,参与社区建设与管理。第二阶段为1998年6月以后。随着街道、居委会体制的改革,“居委会社区建设议事会”更名为“居民区议事会”,其性质变更为群众性自治组织,行使居民会议的职能,拥有议事权、监督权、决策权,接受街道党工委、办事处的指导和帮助。会长由社区党支部书记或居委会主任兼任,成员经居民会议选举产生,任期3年,不领报酬⑱。

作为世纪之交中国社区建设实验中“上海模式”的组成部分,静安寺街道的社区议事会被舆论视为“新的协商政治形式”,并对其他地方产生了广泛的影响。

随即,石家庄市桥西区于1998 年开全市之先河,在全区81 个居(家)委会全面实行“社区民主议事会”制度。议事会由居委会成员、居民代表、驻社区单位的领导构成,其中居民代表一般是具有群众威望的居民,由居民会议选举产生,占议事会成员的一半以上⑲。性质上,是“区、街道、居委分别牵头,社区单位代表和居民代表参与的社区工作协调组织,就社区发展的重大问题通报情况、听取意见、制定方案,协调社区单位和居民积极参与社区建设”⑳。这就是说,桥西区的“社区民主议事会”的主要职能是决策和动员,发动社区全体成员参与社区建设。实践中,议事会在解决当时社区中普遍存在的焦点问题,如下岗职工再就业、社区环境脏乱差、社区治安差、社区服务设施不足等,成效十分明显㉑。

沈阳市于1999年进行社区体制改革,在全市普遍建立起“社区自治、议行分设”的新型社区组织体系,包括决策层——社区代表大会、执行层——社区管理委员会、议事层——社区协商议事委员会、领导层——社区党组织。其中,“社区协商议事委员会”为社区代表大会下设的议事监督机构,由辖区人大代表、政协委员、知名人士、居民代表、单位代表等组成,在社区代表大会闭会期间行使对社区事务的民主议事、民主监督两项职能,设专职主任1 人、副主任2 人、委员若干人,每届任期三年,实行义务工作制㉒。“沈阳模式”得到了政府部门和专家学者的高度认可,对其他地方的社区建设方向具有重大指导意义。同年,哈尔滨市道里区学习“沈阳模式”,也在社区成员代表大会之下设立了“社区议事协商委员会”,定性为议事层和监督层㉓。

2000 年左右,武汉市江汉区也在学习“沈阳模式”的基础上,重构了社区自治组织体系,新设社区成员代表大会、社区居委会和“社区协商议事会”,形成了“江汉模式”。其中,“社区协商议事会”成员包括社区党支部书记、居委会主任、单位代表、社区知名人士、部分居民积极分子等,共10~15 人,他们由社区成员代表大会推选产生,主任一般由社区党支部书记担任。但与“沈阳模式”不同的是,“江汉模式”的“社区议事协商会”并不是社区成员代表大会的常设机构,但拥有民主议事、民主监督、民主评议三项职能㉔。

上述四个城市对社区议事会的早期实验各有特色,显然是沿着两条路径展开:一是独立机构型,上海市、沈阳市、武汉市的探索属于此类;二是参与平台型,石家庄市的探索属于此类。但无论哪一种类型,都为社区成员的参与提供了制度化的阵地,将社区积极分子、骨干力量都动员起来,形成了治理合力。

例如,在上海市,社区议事会作为一种组织和机制,遵循“协调”原则,将党支部、居委会、驻社区单位、居民积极分子有效地整合起来,而且议事会成员也能运用各自的资源、能力和影响力将协商结果付诸实施。上海市静安区静安寺街道作为这次实验的具体操作者,对实验结果明显是满意的:“议事会成员对社区工作的运转、群众的呼声听得到、看得见、摸得着。因此,他们也最有发言权。同时,他们又是由在职或离退休党员、社区单位、居民中的积极分子所组成,具有广泛的代表性。他们独特的阅历、工作经验是居委会取之不尽的智力库,居委会干部被一难题所困,一筹莫展时,经议事会成员的点拨,顿时豁然开朗;遇上某项工作暂时得不到居民理解而受阻,议事会德高望重的成员出面做工作,难题迎刃而解;有了他们的参政议政,居委会的自治、自理功能得到了加强,居委会干部也在与议事会协同作战中增长了才干,提高了工作效率。”㉕

这些早期的实验虽然在社区议事会的具体名称、性质、职能等方面各异,但均产生了积极的效应,并通过民政部连续举办的有关全国社区建设的经验交流会而广为宣传,开始被其他城市仿效。

随着中办发〔2000〕23号文的发布,特别是2002年浙江温岭“民主恳谈会”因获得“中国地方政府创新奖”而声名远播,激发了巨大的学习效应,催生了协商民主理论研究与实践探索之潮流。着手建立社区协商议事制度的城市越来越多,杭州市、南京市、海口市、青岛市、天津市也纷纷进入实验者之列,到2003 年年底,也都初步形成了以社区党组织为领导核心、社区成员代表大会决策、社区议事委员会议事、社区居民委员会执行的社区运行新机制。更重要的是,由于社区协商议事制度的带动,社区志愿者这一概念开始深入人心,各类社区协商议事平台成为居民积极分子志愿参与社区建设的舞台。

(二)国家回应与实践扩散:2004—2014年

2004 年9 月,党的十六届四中全会提出了构建社会主义和谐社会的战略任务,要求城市社区建设适应新形势、进入新阶段。先行城市对社区协商议事组织和机制的探索,为国家层面出台新的社区政策提供了经验基础。2005 年8 月,民政部在长春市召开“全国社区建设工作会议”,会议一方面总结了2000—2005年全国社区建设的经验,指出“目前,全国社区居委会和居民代表会议、协商议事会议制度已普遍建立”“一个按照条块结合、资源共享、优势互补、共驻共建,组织动员社区内各方面力量共同推进社区建设的新格局基本形成”㉖。另一方面,此次会议部署了“和谐社区建设”的战略任务,标志着全国社区建设进入了“和谐社区”建设的新阶段。前期的社区议事会探索经验,既是社区协商政治的成果,也成为开展“和谐社区”建设新的动力。

2009 年11 月,民政部发布《关于进一步推进和谐社区建设工作的意见》,这是国家层面首个要求建立社区协商议事机构的规范性文件。它明确要求:“适应城乡基层工作的特点,建立健全以党组织为核心的社区党建工作协商议事机构,围绕地区性、群众性、公益性工作,协调解决社区建设中的重要问题。”同年,民政部颁布了《全国和谐社区建设示范社区指导标准(试行)》,其中有两项指标均要求建立社区协商议事机构和相关制度。一项指标要求,“在社区党组织的领导下,按时成立社区居民代表大会和社区议事协商会等群众自治组织,并依照法律和各自的章程积极开展工作”;另一项指标要求,“有社区议事协商机制,涉及成员利益的事项及时召开民情恳谈会、矛盾协调会、事务听证会、成效评议会等,解决社区热点、难点问题成效明显,并做好相关会议记录”。此外,该指导标准中还有一项与促进社区协商发展有关,即要求建设社区志愿者队伍,“注册社区志愿者人数不少于社区居民总数的10%”,“引导好、保护好由党员积极分子、居民小组长、楼道长组成的社区骨干队伍的积极性,充分发挥他们群众威望高、热心公益事业的优势,成为社区工作的一支重要力量”。列入该项指标,意味着从国家标准层面为社区协商民主发展准备人力资源库,其中,培育居民积极分子是关键。2009年当年,民政部授予500个城市社区为“全国和谐社区建设示范社区”。这意味着,这些社区均建立了议事协商机构,并产生了示范、扩散效应。

此时期,中央出台的一些政策也对社区协商民主予以肯定。最重要的政策文件包括:(1)中办发〔2010〕27 号文。该文件是自《居委会组织法》颁布实施20 年后指导城市社区居委会建设的纲领性文件,强化了居委会组织开展社区协商议事的权能。(2)中发〔2011〕11号文。这是第一份关于创新社会管理的正式文件,强调“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”。这表明中国社会管理开始了“社会化”的路径㉗。(3)党的十八大报告。首次明确界定了“协商民主”的地位和作用,标志着中央层面推进协商民主建设的决心。(4)党的十八届三中全会公报。首次要求“在党的领导下,以经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题为内容,在全社会开展广泛协商,坚持协商于决策之前和决策实施之中”。

上述政策极大地推动了社区协商民主实践的深入发展,形态各异的社区议事会如雨后春笋般涌现。根据对媒体相关报道的统计,到2014 年年底,全国2/3的省、自治区、直辖市以不同形式在不同程度上开展了城乡社区协商实践,搭建了各类社区协商议事载体。不过,多地实践仍处于试点和推广阶段,多半以碎片化、非制度化和非常态化的形式呈现㉘,直到2015 年中央关于协商民主建设的顶层政策出台。

(三)顶层设计与全面推广:2015年以来

2015 年以来,为了推进基层协商制度化,优化基层协商治理实践,党中央、国务院及其职能部门对地方典型经验加强系统集成,将已经成熟和普遍适用的规则、程序上升为一套宏观制度规范,重点推进社区协商民主发展。

其中,直接有关的重要文件包括:(1)中发〔2015〕3号文。这是党中央第一次以协商民主为主题颁发的文件,是指导社会主义协商民主建设的纲领性文件,标志着社会主义协商民主建设的制度框架正式搭建起来。(2)中办发〔2015〕41 号文。该文首次对城乡社区协商工作作出整体部署,将城乡社区协商确立为基层群众自治制度的重要举措和新时期治国理政的一项新的制度安排。(3)民发〔2016〕134号文。这是民政部首次专门对城乡社区协商工作发文,要求全国城乡全面开展社区协商工作,并将其纳入民政工作综合评估项目。(4)中发〔2017〕13号文。这是第一个以党中央、国务院名义出台的关于城乡社区治理的纲领性文件,其中明确要求,凡涉及城乡社区公共利益的重大决策事项、关乎居民群众切身利益的实际困难问题和矛盾纠纷,原则上由社区党组织、基层群众性自治组织牵头,组织居民群众协商解决。(5)党的十九大报告。继续对“充分发挥社会主义协商民主重要作用”作出部署,统筹推动协商民主广泛、多层、制度化发展。(6)党的十九届四中全会公报。在党的历史上,这是首次用一次中央全会专门研究国家制度和国家治理问题,第一次系统描绘了中国特色社会主义制度的图谱㉙,其中要求坚持社会主义协商民主的独特优势,全面构建程序合理、环节完整的协商民主体系。

上述顶层设计的出台,标志着“协商民主”已经成为重要的治理理念和治理技术,被纳入我国社会治理体系和治理能力框架中。特别是中发〔2015〕3号文、中办发〔2015〕41号文均鼓励各地因地制宜探索各种基层协商形式。为了贯彻落实中央政策,各地根据本地实际出台指导意见或相关文件,为社区协商民主发展赋能。

总之,城市社区议事会的发展历程,体现了制度创新中“央地互动”的政策景观,在中央政府的“推动力”和地方政府“竞争力”这两个基本因素的交互作用下展开㉚,沿着中央方向性指导—地方探索性试点—中央政策整合—地方在顶层设计下再精细化建设的路径,循序深入推进。具言之,中央层面一直保持及时的回应,稳步实行宏观框架的整合。政策整合行动呈现出调试性、渐进性、指向性的特点,最终归于一个明确的战略目标之下,即建设社会主义协商民主。

在这样一个调试、整合的过程中,理论的推动力量同样强大。从20 世纪90 年代至今,随着社区体制的建立与发展,治理理论、协商民主理论等被引进国内并被本土化解读。不同的理论主张恰好使地方政府在社区创新中各取所需,剪裁为政策立论的依据。随着“治理”与“协商民主”成为国策,两种理论也最终实现了合流,在基层社会化为“协商治理”,成为社区结构性改革的主流指导工具。而在实践中,社区协商治理通过行政机构植入、社区组织互嵌和居民内生推动三条路径㉛,逐渐扩散、全面铺开。截至2019 年12 月底,全国31 个省、自治区、直辖市均开展了形式多样、内容丰富的社区协商治理实践,而社区议事会作为社区协商治理的一种有效载体,把“抽象无形的制度”物化为“具体有形的场景”㉜,并且正在向顶层设计下的规范化、精细化方向发展。

三、发展样态:多维度观察

如今,社区议事会已经成为社区协商政治过程中必要且必需的构成细节。鉴于国家相关政策并没有对社区协商机构或载体的名称、形式等进行统一规定,各地均根据本地特色贯彻实施,从而在其名称、性质、职能、权责、区域设置等方面差异明显,展现出基层创新千帆竞流、百花齐放的景观。不过,多样性中也呈现出一定程度的一致性。

(一)名称、属性及其设置

在名称上,目前有的城市叫“社区居民议事会”,有的叫“街道居民议事会”,有的叫“庭院议事会”,有的叫“社区议事厅”,有的叫“议事协商会”,有的叫“协商议事会”,诸如此类,五花八门。不过,使用频次较多的还是“居民议事会”(见图1),全国多个地方都采用了这一名称。这一名称彰显了基层群众自治的意蕴,凸显了居民在社区中的主体地位。但实际上,该名称并不能涵盖其结构组成。因为在实践中,城市社区议事会成员不仅仅包括居民,还包括社区内其他各类成员,如各类驻社区单位、街道甚至区级各机关代表等,居民代表所占比例大约在1/5 到1/3。这再次说明,城市社区是个治理单元而非生活共同体,“社区议事会”而非“社区居民议事会”的概念,更符合此类议事机构的结构性事实。

图1 社区议事会名称频次云图

在性质和职能上,存在如下两大类情况:

一是作为组织机构即“委员会”而存在,不但设有专门场地,而且还设置主任、副主任、秘书长和执行秘书及其他常任议事成员,并明确各自工作职责,与居委会任期等同。就机构职能而言,有的城市将其作为社区决策机构兼监督机构,是“居民会议”或“居民代表大会”的常设机构,接受前者的监督并向其报告工作;有的城市将其作为决策支持机构或咨询机构,是社区党组织、居委会领导下的常设机构。

二是作为议事平台而存在,也即它是一种公共讨论的空间,社区党委、居委会通过此平台组织开展各种协商活动或会议,主要功能是调动社区资源、调解社区矛盾等,参与者往往是与该事务有密切利害关系的社区成员。

在区域设置上,多数地方将议事会设置在社区一级,但也有不少城市在上至街道,下至网格、居民小组、楼栋、院落、庭院等设置了议事会。例如,《北京市社区议事厅工作指导规程(试行)》(2016)规定:社区议事厅是社区协商议事的平台,在社区党组织领导下,社区居民委员会(以下简称社区居委会)负责组织开展各项社区协商活动;社区居委会通过社区议事厅平台组织开展各项社区协商活动,如社区协商会、社区决策听证会、居民议事会、社区四方会议、社区社会组织协商会等;社区居委会结合社区规模设置,统筹在社区议事厅开展其他层面的协商活动,如网格议事会、楼院理事会、小区协商会、楼门说事会等。

(二)成员结构与议事范围

1.成员结构

根据中办发〔2015〕41号文,城市社区协商主体被确定为基层政府及其派出机构、社区党组织、居民委员会、居务监督委员会、居民小组、驻社区单位、社区社会组织、业主委员会、集体经济组织、物业服务企业和当地居民、非户籍居民代表以及其他利益相关方;同时还规定,可以根据协商的事项及内容,邀请相关专家学者、专业技术人员、第三方机构等,吸纳威望高、办事公道的老党员、老干部、群众代表,党代表、人大代表、政协委员以及基层群团组织负责人、社会工作者参与。这一结构非常宽松,以实现最广泛的社区协商,保障各方利益相关者的协商权利。

上述主体可以分为如下六类:第一类是政府体制内人员,包括街道办及设在街道的政府派出机构人员、人大代表、党代表、政协委员等;第二类是社区体制内人员,包括社区党组织、居委会的人员;第三类是政府、社区党委、居委会的合作伙伴,主要指实行政府购买服务的社会组织人员、物业公司人员,其中有些是本社区居民,有些则不是;第四类是社区居民,包括业主委员会成员、居民小组长、楼栋长、本社区社会组织成员及其他各类社区积极分子;第五类是驻社区企事业单位人员、商户;第六类是其他社会人士,包括专家学者、律师等。总体上,除第六类属于机动人员外,前五类人员是社区议事会的常态化参与者。

实践中,成员结构又分为常任制和非常任制两种。实行常任制的社区议事会,成员主要由第二、三、四、五类组成;其中来源于社区居民的议事员,许多地方性制度都规定应实行居民推选或居民直接选举的方式产生,社区党组织、居委会可以提出名单,但实际上主要由社区积极分子自愿报名、社区党组织和居委会认可产生。实行非常任制的社区议事会,参与者主要由社区体制内人员、与议题内容直接有关的利益相关者组成,社区党委、居委会往往还根据议题内容,邀请基层政府人员、其他社会人士出席。有的地方则实行常任和非常任制相结合的方式,在确保协商参与主体多元化的前提下更强调灵活性。

我们把包括了上述六类人员的社区议事会称作“大结构”,把包括了第二、三、四、五类人员的称为“中结构”,把包括了第二、三、四类人员的称为“小结构”。根据我们对35个城市中56个社区议事会成员构成情况的网络资料分析,显示为“大结构”的占比44%、“中结构”的为19%、“小结构”的为37%。

无论何种结构下,社区积极分子的参与构成了各个城市社区议事会所呈现的共同景观。社区积极分子来源广泛,除居民小组长、楼栋长之外,其他大部分居民志愿者都可视为社区积极分子,包括退休职工、家庭主妇、各类社区社会组织成员、各类社区非正式群体的领袖等。社区积极分子是社区内的中坚力量,一般而言都有较高的参与能力,社会资源相对丰富。总体上,社区议事会已经成为积极分子参与社区治理的制度化途径之一,是积极分子就社区事务与社区党组织、居委会乃至城市各级政府进行互动的重要机制。同时,积极分子的参与也是社区议事会得以运行且保持民意基础的重要力量。

2.议事范围

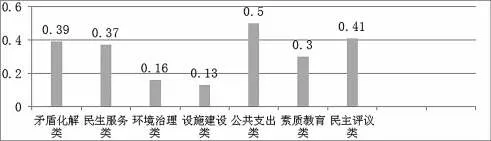

中办发〔2015〕41 号文明确规范了社区协商的内容范围,主要包括“城乡经济社会发展中涉及当地居民切身利益的公共事务、公益事业;当地居民反映强烈、迫切要求解决的实际困难问题和矛盾纠纷;党和政府的方针政策、重点工作部署在城乡社区的落实;法律法规和政策明确要求协商的事项;各类协商主体提出协商需求的事项”。实践中,社区议事会通过对居民身边杂事的讨论与决策,把上述抽象的规定具化为生动的治理实践,从中沉淀出社区议事会的客体结构。正如布罗代尔所言,杂事反复发生,经多次反复而取得一般性,甚至变成结构㉝。虽然这里的结构并非“长时段”的社会结构。社区杂事更是社区议事会日常运转的客观动因,也就是说,经提炼能够反映出社区“共意”的杂事,驱动着社区议事会的日常运转。根据我们从百度网络抓取的126 个城市社区议事会日常活动轨迹,实践中的议事类项频次比例如图2所示:

图2 城市社区议事会的议事内容及频次

总之,涉及社区居民切身利益的社区基础设施建设,以及居民反映强烈、迫切要求解决的实际困难和问题、矛盾纠纷等,都被搬到社区议事会桌面上来解决。

(三)城市社区议事会类型

从主体结构-客体范围维度上,我们对城市社区议事会进行类型区分。根据社区议事会成员来源的广泛性程度(“主体广泛性”),以低代表性为一端,以高代表性为另一端,建构一条纵坐标。同理,根据议事会议事范围的广泛性程度(“议题宽泛性”),分为宽议题范围和窄议题范围两端,建构一条横坐标。将两个维度综合起来,可以粗略将社区议事会分为四种类型,即综合型(高代表性-宽议题范围)、专题型(高代表性-窄议题范围)、权威型(低代表性-宽议题范围)和群体型(低代表性-窄议题范围)四种类型议事会(见图3)。

图3 城市社区议事会的结构-范围二维分类

图3 中,低代表性是指该议事会成员来源类型相对单一,只有一两种群体;高代表性是指该议事会成员覆盖社区多类人群,基本上每种群体都能在议事会中找到代表;窄议题范围是指该议事会讨论或决议的议题非常有限;宽议题范围是指该议事会可以讨论或决议社区内的多种事务。由此形成的四种类型之具体特点如下:

A型即高代表性-宽议题范围,这里将之命名为综合类议事会。总体上,这种形式是城市社区议事会的主流。以“居民议事会”“居民议事厅”“协商议事会”等名称命名的,皆属于这种类型。其“大结构”具有高度的代表性,一般而言,党组织、居委会、人大、政协、社会组织、企事业单位、社区各类积极分子、普通社区居民等皆能够参加此类议事会,参与社区协商。有些城市社区还根据具体情况,将宗教代表、外籍人士代表等纳入。其宽议题则涉及图2中的所有议题,十分宽泛。通常,A型议事会对社区公共事务享有一定的决策权、监督权。

B 型即高代表性-窄议题范围。因为其议题范围相对较窄,具有明显的专题性,这里将之命名为专题类议事会。例如,以“社区城市管理议事会”“社区警务议事会”“社区文明议事会”“社区平安议事会”等名称命名的,一般都属于这种类型。B型议事会一般是因某个政府部门的职能“进社区”并与社区议事会结合,转化为其子类,依然采取“大结构”组合,但协商的议题只关注社区部分事务,如城管、道路交通、警务安保等。

C型即低代表性-宽议题范围。该类型采取“中结构”或“小结构”模式,甚至还实行可称之为“单结构”的组成方式。“单结构”是指议事代表的身份单一,如“五老”议事会㉞、人大主导的“社区人大代表议事会”、政协主导的“政协社区议事会”等,意在通过党员、人大代表、政协委员、社区贤达将居民意见和建议反馈到相关部门。由于此类议事会对参会人员的身份有要求,一般应具有某种权威性,这里将之命名为权威类议事会。此类议事会一般由党委组织部门、人大、政协牵头发起,在社区协商共治体系中单列。但该类议事会可以讨论的议题范围相当广泛,是超越自身事务的。

D 型即低代表性-窄议题范围。这种议事会组织虽然在社区内,但其议事内容相对集中,根据议事内容所聚集的议事成员也具有相对同质性,即受到某项事务影响的利益相关者,群体性比较显著。如宁波市在社区推行的“教育议事会”、上海市在社区推行的“工会议事会”、多个地方推行的社区“妇女议事会”等,参与者具有相对同质性,议事内容相对集中并专题化。

以上四种类型的分类,在很大程度上是对目前城市社区议事会实践样态的高度理论化归纳。而事实上,社区议事会在实际运作过程中,这两个维度上是动态变化的。不过,尽管各城市的社区议事会在结构和议题设置上皆有不同且绩效各异,但基本上社区居民都认可这是一种好制度,因为它吸纳了大量的居民积极分子,代表居民需求并将之反馈到社区议事协商过程中。但值得注意的是,从掌握的实证资料来看,也有相当多的城市社区议事会难以脱离“议”而不“决”、“决”而无用的现象。

四、讨论与结语

从城市社区议事会兴起的初衷及制度设计本质看,它是城市社区成员参与社区事务的重要平台。其发生场域是“社区”,社区内的各类利益相关者都可能被结构化在其中,协商议题以社区民生事务为主。纵观各城市社区议事会的实践形式,可谓千姿百态,即使同一个省份的不同城市、同一城市的不同城区,都可能存在不同类型的社区议事会;即使在同一个社区议事会里,也因为强调“根据议题事项,邀请利益相关方参与”之原则,每次会议的人数、人员构成不尽相同。但是,一致性也寓于差异性之中,那些可以被归纳为共性优势特征的,主要体现在以下三个方面:

第一,多元性与灵活性有机结合。协商民主鼓励受到决策影响的利益相关者们积极参与到公共协商的过程中,并在参与的过程中可以明确自己的偏好。在某种程度上,多元的社会现实是协商民主的驱动力㉟。多元利益主体也形塑了城市社区议事会的结构,政党力量、政府力量、社会力量、市场力量、社区力量均在小小的议事会结构中有所体现。而在日常议事协商活动中,在保证社区居民成员比例的前提下,其他各种力量的参与程度视具体议题而定,显示出了灵活性的一面。这种结构性特征,使社区共治使用的权力不是一般意义的公权力,也不是私人权利或公权力与私人权利的集合,而是一种不可垄断、不特定多数的社会权力㊱。

第二,党的领导与居民自治有机整合。一方面,中办发〔2015〕41 号文明确指出,加强城乡社区协商的目标是健全基层党组织领导的充满活力的基层群众自治机制,因此必须坚持党的领导,充分发挥社区党组织在基层协商中的领导核心作用。党的领导作用至少体现在如下三个方面:一是社区议事会的“一把手”㊲一般由社区党组织负责人担任;二是社区党组织掌握着社区议事会议题的动议权和议程的控制权,党组织有责任确保议题是符合国家政策规定的,相关议题经过社区议事会决议之后也并不能直接生效,仍需要经过社区党组织的正式审核;三是确保社区议事会中党员占有相当程度的比例,少则40%左右,多则80%以上甚至100%(如社区党员议事会)。许多庭院、院落一级的议事会,也强调社区老党员的参与。而另一方面,社区作为一个多元利益共存的生活空间,其间发生的各类利益冲突和矛盾纠纷,需要有政治权威和号召力并超脱各类利益的组织予以协调,而这个组织只能是社区党组织。

第三,社区社会精英与政治精英有机互动。社区议事会是一个多元力量进行互动的新的制度空间,特别是在一个“大结构”的社区议事会中,基层人大代表、党代表、政协委员、街道和社区党组织中的政治精英,与居委会成员、社区积极分子、企事业单位负责人为代表的社会精英都可以参与其中。而在这样的多元结构中,最真实、最基础性的力量是居民代表或积极分子。离开了居民代表或积极分子的参与,社区议事会不但会运转失真,而且也失去了存在的意义。因此,各城市政府在制定本地社区议事会成员条件时都特别注意对积极分子的挖掘,不但强调政治素质,而且强调其他素质,如热心辖区社区建设工作且有一定空余时间,善于听取和反映居民群众的要求和建议,有协商议事能力等,这正是对居民积极分子的写照。一方面,社区党组织、居委会通过发现和动员居民积极分子参与到社区协商及其他公共议程中,再通过这些积极分子对社区其他居民“二次动员”,从而高效完成社区工作㊳;另一方面,身处“体制外”的居民积极分子也作为居民代表与政治精英进行互动,使普通居民有了发声之道。因此可以说,社区积极分子是社区议事会得以有效运行且保持合法性的重要力量。当然,在社区这样一个“抬头不见低头见”的熟人社会里,议事会里的积极分子也不乏一贯“配合的老伙伴”,他们几乎对任何决议总是举手赞成。

总之,城市社区议事会作为基层协商民主的实践形式之一,从20世纪90年代末的基层实验,最终经国家确认并进行顶层再设计、被结构化在社区政治制度中,只经历了短短20 年时间,其发展历程具有鲜明的功能主义导向,“主要目的是提高治理能力,解决城市政府面临的经济社会问题”㊴。就整体而言,目前城市社区议事会建设依然处于大规模的社会实验过程,依然需要在具体事务中不断探索和拓展,但作为一种与本土实践有关的基层治理手段,它激活了“有事好商量”的制度资源㊵。无论如何,在社区议事会实践方面会在点滴成就中得以检验和明确,而经验价值也在政策过程中得以萃取和升华。

注释:

①高玉春、常彦青:《民主议事会:走向社区文明的有效组织形式》,《探索与求是》2000 年第2 期,第40页。

②吴刚:《社区自治体制创新的理论思考》,《国家行政学院学报》2001 年第3 期,第57—60 页;吴刚:《关于北京市东城区“胡同民主现象”的调查与思考》,《中国行政管理》2008年第1期,第116—120页。

③刘晔:《公共参与、社区自治与协商民主——对一个城市社区公共交往行为的分析》,《复旦学报(社会科学版)》2003年第5期,第39—48页。

④高佳红:《协商民主视域下的村级治理创新——基于晋江市新塘街道社区议事会的调查》,《社科纵横》2019年第2期,第60—64页。

⑤辛刚国:《近十年来协商民主理论在社会领域的成功实践》,《四川省社会主义学院学报》2011 年第1期,第22—24页。

⑥任路:《协商民主:居民自治有效实现形式的运转机制》,《东南学术》2014年第5期,第58—63页。

⑦金太军、鹿斌:《社区中的政治:协商民主的逻辑与事实》,《马克思主义与现实》2019 年第2 期,第185—191页。

⑧文军、吴晓凯:《社区协商议事的本土实践及其反思——以上海市普陀区“同心家园”建设为例》,《人口与社会》2017 年第1 期,第12—23 页;刘俊杰:《城市社区协商民主的现实问题与推进路径——以无锡市城市社区议事会为例》,《黑龙江社会科学》2018 年第4 期,第126—131 页;张平、贾晨阳、赵晶:《城市社区协商议事的推进难题分析——基于35名社区书记的深度调查》,《东北大学学报》(社会科学版)2018 年第2 期,第170—176页。

⑨周斌:《论城镇化背景下新型社区治理模式的选择》,《云南行政学院》2015年第1期,第51—58页。

⑩何威:《治理共同体建构:城市社区协商治理研究——以上海市普陀区为例》,2018 年华东师范大学学位论文。

⑪秦强:《公共资源利用中议事会制度的探索——以青岛市棘洪滩街道为例》,《中国管理信息化》2016年第3期,第198—200页。

⑫闵学勤:《社会实验:嵌入协商治理的可能及可为——以南京市鼓楼区社区协商实验为例》,《人文杂志》2017年第3期,第111—119页。

⑬郎友兴:《制度设计、实验与中国国家治理的“地方性方案”——杭州市余杭区基层协商机制创新实验区研究》,《实证社会科学》2018 年辑刊,第89—98页。

⑭胡晓芳:《公共性再生产:社区共同体困境的消解策略研究》,《南京社会科学》2017 年第12 期,第96—103页。

⑮刘飒:《批判型公共领域视角下的中国城市社区议事会研究》,2010年西北大学学位论文。

⑯佟克克:《推进基层民主重在健全议事规则》,《北京人大》2014年第3期,第43—45页;豪石:《规则的力量——“文华十条”引发的社区创新之路》,《中国民政》2016 年第4 期,第49—51 页;石磊:《软法视域下发展社区协商民主的策略探究——基于济南市的经验》,《行政与法》2018年第9期,第16—25页。

⑰杨章明、杨蓓蕾:《上海社区建设与可持续发展》,《同济大学学报(社会科学版)》1998年第2期,第74—78页。

⑱刘晔:《公共参与、社区自治与协商民主——对一个城市社区公共交往行为》,《复旦学报(社会科学版)》2003年第5期,第39—48页。

⑲高玉春、常彦青:《民主议事会:走向社区文明的有效组织形式》,《探索与求是》2000年第2期,第40页。

⑳张明亮、汤晋苏、王时浩:《石家庄市社区建设点滴》,《城市问题》1999年第1期,第31—33页。

㉑高玉春、常彦青:《民主议事会:走向社区文明的有效组织形式》,《探索与求是》2000年第2期,第40页。

㉒王伟:《沈阳社区建设新模式》,《社会》2000年第4期,第37—38页;刘小康:《政府与社会互动:沈阳社区自治模式探微》,《国家行政学院学报》2000年第5 期,第41—43 页;邵任薇:《城市居民社区参与的组织体制分析》,《现代城市研究》2004 年第11期,第22—25页。

㉓刘琪:《哈尔滨市道里区社区党组织发挥领导核心作用问题研究》,《哈尔滨市委党校学报》2005年第4期,第52—57页。

㉔胡宗山:《说说社区协商议事委员会》,《社区》2001年第10期,第10—11页。

㉕柏万青:《社区群众自治的有效载体——居委会议事会》,上海:《组织与体制:上海社区发展理论研讨会会议资料汇编》,2002年4月,第159—162页。

㉖李学举:《建设和谐社区 为构建和谐社会奠定基础——在全国社区建设工作会议上的讲话》,《社区》2005年第17期,第6—13页。

㉗向德平、华汛子:《中国社区建设的历程、演进与展望》,《中共中央党校(国家行政学院)学报》2019年第3期,第106—113页。

㉘闵学勤:《社会实验:嵌入协商治理的可能及可为——以南京市鼓楼区社区协商实验为例》,《人文杂志》2017年第3期,第111—119页。

㉙朱基钗、白阳、高蕾:《六部门负责人权威解读党的十九届四中全会精神》,中国新闻网http://www.chinanews.com/gn/2019/11-01/8995994.shtml,最后登录:2020年5月15日。

㉚周望:《如何“先试先行”?——央地互动视角下的政策试点启动机制》,《北京行政学院学报》2013年第5期,第20—24页。

㉛李锋:《社区协商治理的进路与方略——基于三种实践类型的分析》,《重庆社会科学》2018年第9期,第25—35页。

㉜唐山:《城乡社区协商重在深化实践》,《乡镇论坛》2017年第16期,第10页。

㉝费尔南·布罗代尔:《15 至18 世纪的物质文明、经济和资本主义》(卷一),顾良、施康强译,生活·读书·新知三联书店,2002年版,第27页。

㉞“五老”一般指老党员、老干部、老劳模、老退伍军人、老教师等。“五老”因其退休后时间充裕、热心社区公益、工作经验丰富、政治上可靠、在社区里威望高等因素而被寄予厚望,鼓励其作为居民代表参政议政、协商议事。

㉟陈家刚:《协商民主:概念、要素与价值》,《中共天津市委党校学报》2005年第3期,第54—60页。

㊱韩秀记、杜鹏:《北京市社区协商共治研究报告:以朝阳区北郎东社区为例》,宋贵伦、冯虹、胡建国、李君甫:《社会建设蓝皮书:2017 年北京社会建设分析报告》,社会科学文献出版社2017年版,第225页。

㊲由于机构设置差异的原因,各地对社区议事会“一把手”的叫法不一,有“主席”“主任”“召集人”“会长”等称呼。

㊳陈世明:《非正式制度在社区治理中的应用——来自广州木棉花社区的田野调查》,《中山大学研究生学刊(人文社会科学版)》2016 年第2 期,第219—224页。

㊴吴进进、何包钢:《中国城市协商民主制度化的决定因素:基于36个城市的定量分析》,《政治学研究》2017年第4期,第84—94页。

㊵白龙:《激活“有事好商量”的制度资源》,《人民日报》2015年7月27日。