交际对象对语体和语法的影响研究

朱荣 骆健飞

摘 要:交际对象对语体和语法具有选择作用。在面向不同交际对象时,说话者所选择的词汇、句法等均有不同。交际距离越近,句长越短,单音节词越多,且使用的话语标记越多;交际距离越远,句长越长,双音节词越多,且话语标记使用较少,多用正式语体的词汇和句式。在直接交际中,交际对象对语体和语法的选择有着重要的影响,并体现出较为一致的内部原理和机制。

关键词:语体;语言表现;交际对象;交际距离

一、引言

在人们的交际中,面对不同的交际对象,会选择不同的语体,进而使用不同的词汇、句法结构进行表达。比如,同样是表达“某人不想去某地”,不同交际对象之间会选择不同的语体。试比较下面一组例句:

(1)a.我国政府出于相同的考虑,认为不宜前往。

b.咱想的跟您一样,就甭去了。[1](P4)

如果是两国政府间的通信交流,选用a句的正式语体就非常恰当,庄重得体;如果选用b句,不但有失大雅,而且还有损国家尊严。由此可见,在正式的场合,不能用非正式的语言。不仅国家之间如此,即使人与人之间也不例外,否则不但会闹出笑话,而且还将有失身份。

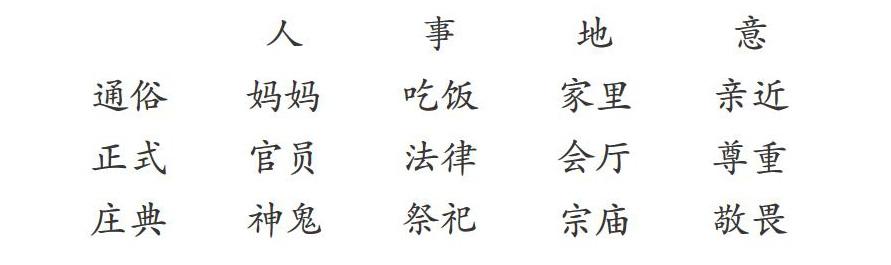

在语体研究中,影响语体选择的要素很多,其中,“人、事、地、意”是最为关键的要素[2](P11)。我们可以设置四个维度,具体如下所示:

这就是说,要看句子是谁说的、说给谁的、说的是什么内容、在什么场合说的及听说者的态度如何。可以说,有了这个四维坐标,任何表达(词、词组、句子或更大的单位)的“语体”都可以大致确定了。

沿着这种思路,我们可以进一步追问:在这个四维坐标中,如果某一维度内部存在连续的变量水平(比如在“人物”这一维度上,从妈妈到朋友、同学再到老师、校长、官员等),那么,它会如何影响语体的选择,进而如何影响词汇、句法的选用?“语体维度——语体选择——句法选择”之间是否存在对应关系?如果是的话,它们又有哪些对应关系?

以往的研究中,也有学者从词汇、句法的角度来标注书面语和口语的特征,冯胜利、王洁、黄梅就曾以韵律语法为基础,从嵌偶单音词、合偶双音词、书面语句型、低频词汇、古汉语功能词等角度标注语料,以此测量文章的庄雅度[3](P113)。冯胜利、王永娜还探讨了语体标注对语体语法和叙事、论说体的影响,此文收集了49项书面正式语体语法形式和33项口语非正式语体的语法结构。作者同时也指出,由于收集的语料数据有限,得出的结论还需将来的研究加以证实和修订[4](P20-29)。在一些汉语教学著作中,也有学者提出了交际对象对于词汇、句法辨析的重要性。彭小川等在《对外汉语教学语法释疑201例》中,在辨析“要”和“想”一组词时,就对比了以下两个用例:

(2)a.老师,我想请你帮个忙。

b.小林,我要请你帮个忙。

作者指出,因为“想”的语气比较弱,所以当我们向别人提出请求时,多用“想”,这样显得客气、礼貌;如果用“要”,口气就很随便。如例(2a)对老师应该客气一些,所以用“想”;例(2b)对朋友可以随便一点,可以用“要”[5](P49-50)。

基于以上因素,我们拟通过语料分析的方法,研究交际对象这一维度内,在连续变量变化的情况下,它所对应的词汇、句法存在哪些特征,并如何影响语体的选择等问题。

二、研究内容与研究方法

我们以“人物”维度中的变量水平作为研究对象,研究的交际对象分别是妈妈、朋友、老师、校长,目的是探讨不同的交际对象所表现的交际距离,可能会对语体和语法产生的影响。为控制变量,我们给被试设定同一交际任务——赠送礼物。具体内容为:春节放假回家给妈妈和朋友赠送礼物;春节假期结束给老师赠送礼物;学校校庆给校长赠送礼物。

调查选择的被试为有一定知识文化水平的大学毕业生(包括读研的和就业的),普通话均达到二级甲等。实施调查时,研究者口述具体的交际情境,要求被试以研究者为假定交际对象,实施交际行为。研究者用手机录音后转写为文本以供研究。此次调查共22名被试,有效数据21名,1名被试数据因某项内容空缺而作废。

每名被试在身份转换时,给予一定的调剂时间,由研究者与被试进行一段时间的随机聊天,以消除前次身份扮演的干扰。例(3)是被试的语言表现举例:

(3)a.对妈妈:妈,这是我给您从北京带的礼物,您看看喜不喜欢。

b.对朋友:我专门从北京给你带的,特别的不容易,可难买了,你要不喜欢我就打死你。

c.对老师:老师,这是我给您带的礼物,是我们那边的特产,希望您今年工作顺利。

d.对校长:校长,您好。这是我的一份心意。是我们山西的老陈醋,然后它浓浓的味道代表了我对母校深厚的感情,然后希望北语在未来的发展中越来越好,谢谢您。

运用这种方法,我们共收到了21份有效语音文件,并由研究者转写为84份文本,以备后续研究使用。

三、不同交际对象的语言表现分析

通过考察语料发现,被试在面对不同交际对象时,在平均句长、单双音节词汇的选择和词汇、句法结构的选择等方面均存在着较大差异。

(一)平均句长

在表达同一交际话题时,不同交际对象会导致表述者在句长上的差异,我们以13号被试的语言表达为例:

(4)a.对妈妈:妈妈,这是给你的。(7字)

b.对朋友:这是我选了很久才选中的,希望你喜欢,不要讨厌。(20字)

c.对老师:老师,你好。我到学校来走走,然后顺便看看你,这是我从泰国带过来的礼物,送给你。(33字)

d.對校长:校长,你好。很荣幸受邀作为丰城的代表来参加我们学校70周年校庆,这是我们那边丰城的一点特产,带给您尝一尝。(47字)

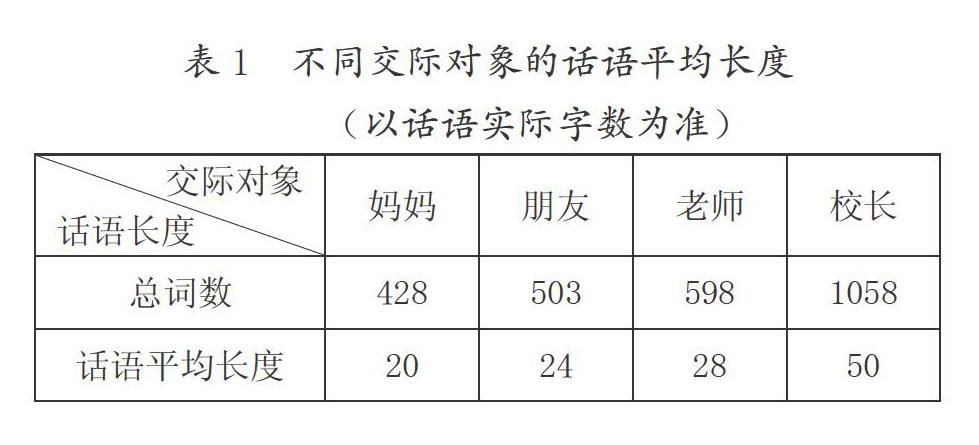

通过对全部被试的句子长度的统计,可以发现,虽然表达同一内容,但在面对不同交际对象时,被试使用的话语长度却有一定差异。具体如表1所示:

从表1可以看出,交际距离与交际话语长度成正相关,交际的心理距离越远,话语长度越长。

(二)单双音节动词的选择

在面对不同交际对象时,被试在使用单双音节动词上体现出不同的选择性。比如:当交际对象是妈妈时,倾向于使用“买、送、给、带”等单音节动词;当交际对象是校长时,“赠送、准备、感谢”等双音节动词则频繁出现。例如:

(5)a.老妈,这是我在北京给你买的礼物,我觉得挺好的,所以我就想买下来送给你。

b.今天我代表山西校友会向我们母校赠送这个特产,很感谢母校一直以来对我们的培养。

例(5a)是对妈妈说话,被试选用了单音节动词“送”;例(5b)是对校长说话,被试选用了意义与“送”相同的双音节动词“赠送”。

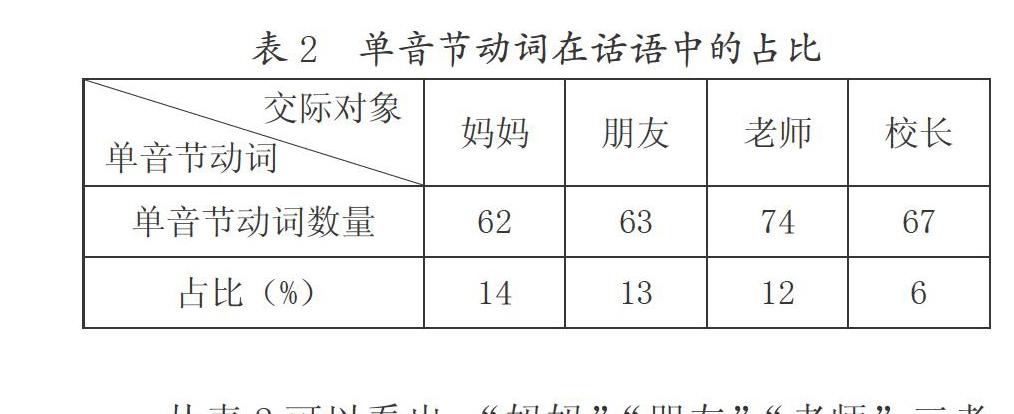

我们以单音节为例,统计了不同交际对象中单音节动词所占的比例。具体如表2所示:

从表2可以看出,“妈妈”“朋友”“老师”三者的单音节动词使用,在话语中的占比呈逐渐减小的趋势,但整体上三者的差别不大。不过,当面对“校长”时,被试在话语中使用单音节动词的占比降低了至少一半。

(三)词汇和句法结构的选择

被试在面对不同交际对象时,在一些特定词汇、句式选择上会体现出较大差异。比如,一些口语体表达方式,在交际距离较近的对象中使用频率较高,像动词重叠、语气词、话语标记和疑问手段等;一些正式体表达方式,在交际距离较远的对象中使用频率较高,像“X的Y”结构、正式语体词汇等。

1.口语体表达形式

首先是动词重叠,例如:

(6)亲爱的,猜猜我给你带了什么回来?你看,这个是北京的驴打滚,给你尝尝。

调查发现,动词重叠的使用在“妈妈”“朋友”“老师”的情境中都有出现,而且频率基本相当,分别是7次、5次、8次。不过,在“校长”的情境中出现次数为0。

其次是语气词,例如:

(7)没想到吧,我给你买了个礼物。

语气词在语料中共出现9次,其中,在“妈妈”和“老师”情境中都是2次,在“朋友”情境中是5次,在“校长”情境中则没有出现。

再次是话语标记,例如:

(8)你看,我还给你带了东西回来,是不是很爱你。

话语标记在“朋友”情境中出现次数最多,共有6次;在“妈妈”情境中只有1次。在“老师”和“校长”情境中,均未出现。

最后是疑问手段的使用,例如:

(9)a.……您看看您喜欢吗?

b.……你猜,这是什么?

c.……你看看喜不喜欢?

此处的疑问手段包括疑问语气词、疑问代词、疑问格式“V不V”。在“妈妈”“朋友”“老师”三种情境中,被试使用疑问手段的次数相当,分别是5次、5次、4次。“校长”情境中没有被试使用疑问手段。

2.正式体表达形式

首先是“X的Y”结构,例如:

(10)非常荣幸能够代表四川校友来参加我们母校的70周年校庆的活动,这个是我准备的一份小小的礼物,希望我们的母校越来越好。

这类结构在“妈妈”“朋友”交际对象中出现不多,分别有11次、9次;在“老师”情境中出现19次;在“校长”情境中出现最多,达到53次。

其实是正式语体词汇,这类詞汇一般是一些嵌偶单音词或合偶双音词①。例如:

(11)a.校长,你好。很荣幸受邀作为丰城的代表来参加我们学校70周年校庆……。

b.希望在未来的数十年间甚至又一个70年里母校越来越好,再创辉煌。

在(11)中,a句中的“邀”本身不能单说,只能嵌入双音节模板中,如“诚邀、受邀、特邀”等;b句中的“创”也不能单说,也只能嵌入双音节模板中,如“再创、首创、独创、共创”等。

这类正式语体表达,在“妈妈”“朋友”情境中出现次数均为0;在“老师”情境中出现次数为3;在“校长”情境中则大量出现,次数为45。

这里我们将以上各类词汇、句法形式汇总在一起,对它们在话语中的出现频次进行比较。具体如表3所示:

从表3可以看出,口语体形式与正式体形式呈现出明显的互补分布。口语体的词汇、句法手段,在“校长”情境中完全不可接受,使用频次均为0;正式体的词汇、句法手段,在“妈妈”“朋友”“老师”情境中使用较少,在“校长”情境中则大量使用。

四、不同交际对象的语体、语法差异

原因探究

上文主要从平均句长、单双音节词汇的选择、词汇和句法结构选择三个层面,考察了不同交际对象中的语言使用。下面,就分别从这三个角度出发,对造成语体和语法差异的原因进行探讨。

(一)句长对语体的影响

赵元任对零句和整句有着精辟的论述,他指出,“句子可以从结构上分为整句和零句。[‘零是畸零、零碎的意思]整句有主语、谓语两部分,是连续话语中最常见的句型。零句没有主语—谓语形式。它最常见于对话以及说话和行动参杂的场合。”[6](P41-42)“整句只是在连续的有意经营的话语中才是主要的句型。在日常生活中,零句占优势。”[6](P51)由此可以推知,“零句”在口语体中占优,而整句则是思考缜密、有意经营的结果,因此,在正式场合占优。这也解释了为何面对妈妈、朋友这类交际对象时,话语都很短;而面向校长时,话语长度明显增长。

(二)单双词汇音节

冯胜利曾列举了几组单双音节对应词的例子,比如:

a.单音节名词→双音节名词 家→家庭 眼→眼睛 国→国家

b.单音节动词→双音节动词 编→编写 改→修改 造→建造/创造

作者指出,“从韵律上讲,它们是单音变双音;从语义上讲,是从具体到抽象;从语体上讲,是从口语到正式。汉语中大量‘家庭一类的双音名词和‘编写一类的双音动名词,均可视为应正式语体的需要而产生的结果。”[7](P407)

单双音节词语除了在韵律、语义上有所差异外,在语体上也存在对立。如在例(5)中,对妈妈讲话时,被试使用了“送”礼物的说法;而对校长讲话时,则换成了“赠送”礼物。这也是单双音节词语对语体转换的作用所在。

(三)词汇与句法格式

在上文中,我们曾按照语体将一些词汇和句式划分为口语体和正式体两类。其中,口语体主要包括动词重叠、语气词、疑问句、话语标记等。我们知道,动词重叠本身就表示轻松、随意、尝试等语法意义,具有鲜明的口语体特征。语气词、话语标记也常用于口语,在新闻报导、政治评论中则很少见到。在口语中,也经常使用疑问、设问等结构;在正式语体中,则更多使用陈述句,用以表示确定、严肃、庄重等。

再看正式语体的两种手段。首先是“X的Y”结构,如例(10)中出现的“我们的母校”。我们以此为例,发现有如下对立:

(12)我们学校——*我们母校——我们的母校

在例(12)中,如果用中性词语“学校”,则可以不加“的”;如果用书面色彩较浓的“母校”,则必须加“的”。由此看来,这里的“的”除了表示领属以外,似乎还有语体功能。吕叔湘曾指出:“在亲属名称前,用‘我们或‘我,加‘的或不加‘的,情况不

一。”[8](P489)他还强调,不加“的”的情况都是在口语中出现的。吕叔湘又进一步指出:“第一身指称词,白话用‘我,表领属加‘的,这都很简单。”[9](P152)杉村博文通过调查发现,当人们带着庄重的口吻、郑重其事地谈及自己或别人的亲属时,倾向于使用“X的Y”这一格式[10](P46)。例如:

(13)我代表公安局正式通知您,根据确凿的证据,你的儿子犯下了杀人、吸毒、流氓等严重罪行,现已通令全国缉拿。你作为他的父亲和一个干部,有义务向司法部门提供破案的线索,有义务协助公安机关尽快将凶犯逮捕归案,决不能让傅尚泽逍遥法外。这是搜查证,我们现在就去你家搜查。(万寒《不漏的网》)[10](P46-47)

骆健飞、李果也指出,“X的Y”中的“的”,除了表示领属意义以外,同样也存在语体功能,“的”可以作为一个“语体功能算子(Stylistic Operator)”,参与到句法运作中[11](P640)。可见,“X的Y”中的“的”确实具备正式语体的功能,由此也可以解释为何在面对校长时,被试使用的“X的Y”结构明显多于其他交际对象。

此外,上文提到的书面正式词汇、嵌偶单音词、合偶双音词等,皆具备庄重、正式的语体特征,在口语里很少使用。这在我们的研究中也有所体现,那就是只有在面对校长这一交际对象时,被试才会大量使用此类词语。

五、结语

基于“对象不同、语体不同”的基本原则,我们认为,研究语体的属性首先要从交际的正式度入手:一种是日常性的或亲密随便一类非正式的话语交际;另一种是非日常性的或严肅庄重一类正式的话语交际。也就是说,[±正式性]是语体的基本要素,因为任何话语交际都离不开正式度(或从属于两者或处于两者之间的任何一点):或者非常庄重,或者非常随便;当然也可以偏紧偏松,或亦庄亦谐。本文以交际对象作为观察维度,考察说话者在面对不同交际对象时所使用的话语表达方式,以此来探讨交际距离如何影响语体和语法。从上文的分析可以看出,交际对象对语体和语法具有选择作用。在面向不同交际对象时,说话者所选择的词汇、句法等均有不同。在直接交际中,交际对象对语体和语法的选择有着重要的影响,并体现出较为一致的内部原理和机制。

参考文献:

[1]冯胜利.汉语书面用语初编[M].北京:北京语言大学出版社,2006.

[2]冯胜利.语体语法的逻辑体系及语体特征的鉴定[A].北京语言大学对外汉语研究中心编.汉语应用语言学研究(第4辑)[C].北京:商务印书馆,2015.

[3]冯胜利,王洁,黄梅.汉语书面语体庄雅度的自动测量[J].语言科学,2008,(2).

[4]冯胜利,王永娜.语体标注对语体语法和叙事、论说体的考察与发现[A].北京语言大学对外汉语研究中心编. 汉语应用语言学研究(第6辑)[C].北京:商务印书馆, 2017.

[5]彭小川,李守纪,王红.对外汉语教学语法释疑201例[M].北京:商务印书馆,2006.

[6]赵元任.汉语口语语法[M].吕叔湘译.北京:商务印书馆,1979.

[7]冯胜利.论语体的机制及其语法属性[J].中国语文, 2010,(5).

[8]吕叔湘.现代汉语八百词(增订本)[M].北京:商务印书馆,1999.

[9]吕叔湘.中国文法要略[M].北京:商务印书馆,1982.

[10][日]杉村博文.“我妹妹”和“我的妹妹”的位置[J].现代中国语研究(日本),2001,(2).

[11]骆健飞,李果.基于分布式形态学的汉语领属结构研究[J].语言科学,2019,(6).