梯度城镇化:大城市郊区农民城镇化的实践及其解释

黄 思

(武汉大学社会学院,湖北 武汉430072)

一、问题的提出

城镇化是社会学研究的重要议题,构成了社会结构现代化的重要过程。早期城镇化的研究主要关注劳动力转移和农民工市民化[1],强调城镇化背景下农民就业方式和身份转变的代际特征[2]。从城镇化动力来看,土地和户口是影响永久迁移意愿的核心因素[3]。主流研究认为,由于户籍制度导致了城乡二元结构[4],农民本身被排斥在城镇公共服务和福利体系之外。且由于农民本身存在发展能力问题,如社会资本缺失[5]、社会融入困难[6],从而导致城镇化水平不高,最终产生“半城市化”问题[7]。以上研究提供了城镇化研究的基本框架,即从农民个体角度将农民作为客体,考察城镇化过程中农民的流动路径及农民工市民化的制度困境。然而相关研究将农民作为城镇化的边缘群体,忽视了其在城镇化过程中的能动性。城镇化过程既面临制度和个体能力的限制,又包含农民能动地突破限制的行动。

城镇化的核心是人的城镇化,基本单位是农民家庭。在家本位的中国社会中,人的城镇化是以家庭为单位在城镇扎根。由此,学术界产生了以农民家庭为单位的城镇化研究路径,形成了包括接力式进城[8]、就近半城镇化[9]、弹性城镇化[10]及渐进式城镇化[11]等学术概念和具有中国特色的城镇化模式。在此视角下,学者们普遍发现了农民的城乡双向流动模式。农民工的生命周期因此分为两个阶段并依据家庭中的角色产生分化[12]。只有当农民在城市获得稳定的就业和有保障的收入才算是真正在城市定居,否则会出现年轻进城务工、年老返乡退养的现象[13]。此类研究注重从家庭层面分析农民进城的动力、路径及状态,然而主要集中于中西部地区的农民城镇化,而针对经济发达地区的大城市郊区农村的农民城镇化路径研究较少。经济发达地区由于独特的区位条件与经济社会结构,形塑出的城镇化路径与中西部地区差异极大,大城市郊区农民的城镇化路径有其独立的类型化特征。

本文延续家庭视角的城镇化研究进路,以大城市郊区农村为研究对象,分析农民作为能动的主体实现城镇化的路径及特征。研究发现,以北京为例的大城市郊区农民城镇化模式可以概括为梯度城镇化。梯度城镇化模式基本符合新型城镇化中关于大中小城市及小城镇协调发展的要求。学界认为在梯度城镇化模式下,农村人口的流出方向呈现不同等级的梯度特征[14]。在此基础上,本文通过对农民家庭的分析,提炼出代际发展能力的概念,解释梯度城镇化的实现机制。在本文中,梯度城镇化具体指农民实现城镇化目标的流向呈现“镇—县—市”序列特征及其城镇化水平呈现梯度特征。

本文经验材料来源于笔者及所在调研团队2019年8 月在北京郊区Q 村的田野调查,调查方法以半结构化访谈为主。Q 村共有460 多人,200 多户,80%的农户在外购房。Q 村有60 多户桃农,种植规模集中在2-6 亩,60%的桃农年收入约6-8 万元。种桃是劳动密集型农业,一般是夫妻经营或一个完全劳动力加一个辅助劳动力合作经营。50 后60 后父代的家计模式有三种类型:第一种是以夫妻种桃为主的纯农业型家计模式,经济分化差别不大;第二种是男性在外务工、女性在村种桃的半工半耕家计模式,半工部分的收入分化较大;第三种是男性和女性都在外务工的非农业型家计模式。男性正规就业比女性普遍,女性务工大多是周边临时岗位,收入约2000 元/月。以80 后为主的子代,因家庭子代成员少,资源集中和教育普及程度较高,普遍比他们的父代受教育程度高。因此具备一定的市场能力,能够进城通过正规就业获得稳定收入,工资水平约4000-5000 元/月。80 后是Q 村大规模城镇化的主要群体,一般因为工作或准备结婚在城镇按揭买房。房子贷款多数由子代偿还,子代的收入水平及保障性待遇决定了购买房子的区位及偿还贷款的能力。

二、梯度城镇化的类型与特征

1.城镇化的三个梯度

根据农民在城市购房的流向,可将农民城镇化水平分为三个梯度。

第一梯度为镇域城镇化。父母为子代婚姻考虑在中心镇购房,但没有在中心镇实现稳定就业,城镇化水平较低。Q 村距离中心镇车程约15 分钟,中心镇近几年开发房地产楼盘,有完备的城市公共服务,包括教育、医疗等。当前村庄已经不再新增宅基地指标,只能原拆原建,因此到中心镇买房也是一个选择。而且农民的居住环境随着收入水平递增,房屋内部装修条件接近城市商品房水平。农民在村庄就可以获得与城市相当的居住条件,而且比城市的居住空间更宽敞。Q村每户房屋面积大约300m2,2018 年后规定每户房屋面积不得超过270m2。当前村庄内建两层楼房成本约50 万元,在周围中心镇买100m2的房子约70 万元。而在县城买一套100m2的房子至少需要200 万元,留在村里翻建房屋或在中心镇买房是农民可以承受的支出。

案例1:李某,31 岁,未婚,中专学历,在汽车企业做零件销售,每月工资加提成约5000 元。2014 年父母帮其在附近中心镇买房,房贷每月5000 元,其中父亲每月还3000 元、李某每月还2000 元。

本案例中,李某和父母都不在中心镇工作,房子买了之后一直没人居住。李某虽然是正规就业,但是工资水平不高且没有住房公积金,需要父亲帮他承担大部分房贷。此类家庭买房不是用于现阶段家庭居住或投资,没有通过买房定居实现生活居住的城镇化。而是为了提高子代在婚姻市场上的竞争力,作为子代结婚后小家庭实现城镇化的基础。

第二梯度为县域城镇化。整体来看,Q 村的城镇化水平比中西部农村高,而且农民进城主要是在县城买房。北京的超高房价使得农民到北京购房的经济距离远大于到北京的空间距离,但大多数家庭在县城买房定居压力不大。原因在于2008 年之前县城房价比较低,100m2的房子全款约30万元,有不少家庭在2008年前后在县城买房。但是2008 年之后房价增长较快,2019 年房价至少2 万元/m2。不过在北京市区或副中心买一套90m2的房子至少需要300 万元。对于大部分家庭来说,在县城买房是更为现实的选择。

案例2:张某,女,60 岁,退伍军人。丈夫退休前在县城的国企工作,退休金3000 多元/月。2007 年为儿子结婚考虑,花费30 万元全款在县城买房,房产证写丈夫的名字。儿子大专学历,婚前在北京游戏公司上班,工资8000 多元/月。结婚后回区里的广告公司上班,工资4000 多元/月。儿媳是幼教老师,工资3000 多元/月,2013 年生孙女后没上班,张某和儿媳一起带孙女。

以上案例中的张某在县城定居,是在房价不高的时期,父代通过经济积累支持子代在县城全款买房。但是现阶段子代的收入水平和劳动力配置无法完全满足在城市中家庭生活的需求,因此父代还需要持续支持子代让其维持比较高水平的城镇化生活。子代无法完全依靠自身在城市过上体面、高水平的中产生活,是不完全的城市化。

第三梯度为市域城镇化,此梯度农民家庭进入市区或城市副中心买房。在市区,进城农民可以享受到全国最优质的医疗、教育等公共服务资源,是实现城镇化的最高水平。在少数家庭中,父代正规就业或者是以发展性的半工半耕实现高积累,子代正规就业质量较高,获得比较高的收入水平和公积金,具备在城市中心或者城市副中心购房定居的能力。

案例3:李某,男,35 岁,大专学历,网约车平台做管理,月工资约9000 元,2012 年在大兴购买约90m2的房子花费200 多万元,其中父母支持100 多万元、贷款80 万元,2019 年基本还清贷款。父亲在区邮政上班,工资6000 元/月,母亲在家种植桃树,年收入5-8 万元。

案例4:赵某,男,33 岁,本科学历,北京市某航空公司上班,婚前在距离北京市区30 公里的区贷款买房,当时130 万元,2014 年与同事结婚,婚后房子卖210万元换成北京学区房,60m2300 多万元,2019 年增值到600 多万元。

以上分别是在靠近北京市中心城区的城市副中心以及城市中心买房的案例,父代的经济支持能力比较强,子代就业稳定、收入较高、有比较强的还贷能力。在核心家庭的发展中,根据家庭发展需要可能会经历换房,比如赵某生孩子后将婚前买的房子卖掉换成更为核心区域的学区房。但父母只对子代婚前买房负有绝对责任,之后主要依靠子代自身能力买房。进入城市更核心的区域实现更高水平的城镇化,是农民家庭根据自身能力考量做出的理性决策。

2.梯度城镇化的三个特征

第一,农民进城买房流向以县城为主,以中心镇或城市中心买房为辅,呈现出“中间大两头小”的特征。对于Q 村大多数依靠农业收入的父代家庭来说,支持子女进北京市中心的难度跟全国其他地方农村一样大,但是与中西部农村的城镇化有本质差异。北京的特殊地位使得城市中心是全国性的,从县到城区中间不是两点,而是有过渡地带作为缓冲,首先是向县城转移,能力更强的可以向通州、丰台等靠近市中心的区县转移,北京市区的超高房价使得到北京市中心买房生活不是城镇化的绝对标准,本地仍然是以县域城镇化为主。

第二,家庭内部代际接力是实现梯度城镇化的路径和方向。不同于华北等地村庄受到极强的婚姻城镇化压力,大城市郊区农民可根据家庭发展目标在“镇—区—市”三级做出符合自身能力的家庭决策,家庭在城镇化目标上有自主选择的空间。梯度城镇化路径使得代际接力压力不大,随着代际更替向城市转移,部分经济实力较强的家庭可以超前一代人在城市中心买房并获得体面生活。而普通家庭从村迁移到市中心或副中心,实现高水平的城市化需要至少三代人的接力:第一代人从村庄转移到县城,第二代人在此基础上进入城市副中心且压力不大,第三代人从城市副中心进入城市中心。大多数村民以80 后子代作为家庭实现城镇化的主力军,城镇化的接力路径是相同的。

第三,年轻人城镇化梯度越高,与家庭和村庄的脱钩趋势越明显。80 后与父代家庭脱钩表现在经济核算单位、生活空间、消费方式和家庭再生产的模式上。在以土地为主要收入来源的家计模式中,父代掌握家庭收入。现阶段正规就业的方式使得经济核算单位个体化,父子在收入上自然分化成两个经济核算单位。又因为生产生活空间的分离,父代家庭和子代家庭的日常生活具有时空隔阂。从家庭再生产的结果来看,80 后的子代在身份认同上是“城市人”,出生和成长的环境与村庄分隔,身份认同和地域认同、人际关系圈脱离村庄。与村庄脱钩集中体现在户口、土地和人情圈上,对应的是从身份、生产关系和人际关系上与村庄脱钩。在80 后的生命周期中,接受教育、参加工作、买房落户等事件提供了多次转户口的可能,大约70%的80后户口不在村。而且村庄集体经济利益吸引力小,户口所代表的集体成员权并不重要。加之,在外上学、工作使得80 后与村民的日常交往减少,最终导致80 后不再参加村庄范围内的人情往来。从农村到城市的空间转换中进城的农民越来越脱嵌于家庭和原有的社会网络[15],具有脱钩的特征。

三、梯度城镇化与代际发展能力分化

农民家庭实现城镇化目标时,对具体流向的选择主要由代际发展能力水平决定。选择在大中小城市或城镇买房定居是农民的家庭策略,家庭根据代际发展能力的水平做出理性决策,从买房流向和城镇化水平来看,最终呈现梯度城镇化的特征。

1.代际发展能力的界定

代际发展能力的概念是从家庭发展能力衍生而来,当前学界对家庭发展能力还未有统一界定。阚兴龙建构的家庭发展能力指标包括家庭经济、家庭人口再生产和家庭生活发展三个子系统[16]。陈秀红以家庭内外为边界将家庭发展能力归纳为家庭发展的内生力和家庭发展的外动力,对应家庭经济能力与家庭成员相互支持与保障的能力和家庭发展所需的外在社会支持力量[17]。李永萍认为家庭发展能力取决于家庭策略下的家庭资源、家庭结构与家庭目标的配置模式[18]。

分析以上概念发现,家庭发展能力的核心在于家庭收入水平以及应对风险的能力。本文在此基础上使用代际发展能力的概念,强调家庭内部以夫妻为单位的发展能力在两代家庭框架内的整合,聚焦于决定家庭发展能力的核心指标,即决定收入水平和保障性待遇的就业状况。两代家庭的劳动力配置即是否正规就业及其就业模式包含的收入水平与保障性待遇。正规就业意味着比较稳定、中等及以上水平的收入、制度性的社会保险以及住房公积金。其中较高水平的收入有利于购买房产首付的现金积累,稳定的收入和住房公积金能极大减轻还贷压力,制度化的社会保险可以提高家庭应对风险的能力,最主要的是,父代较高水平的退休金除了自养还可能支持子代家庭实现更高水平的城镇化,因此正规就业对于以买房定居为主要标志的城镇化至关重要。

特大城市的发展水平使得正规就业比较普遍,正规就业所包含的收入水平和保障性待遇是农民家庭进城买房和定居的经济基础和制度保障。基于以上对代际发展能力的界定可知,父代家庭与子代家庭的劳动力就业模式及其所包含的收入水平与保障性待遇,决定了家庭的代际发展能力水平。农民家庭的代际发展能力通过家庭决策决定子代家庭进城买房的流向和城镇化水平,最终代际发展能力在村庄的分化形塑出整体梯度城镇化的特征。

2.代际发展能力的梯度

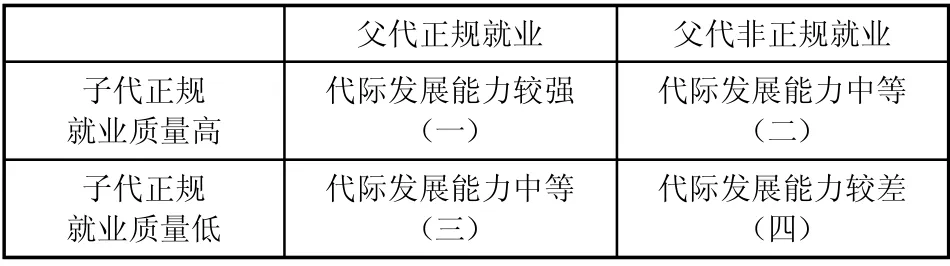

本文将代际发展能力分为父代就业模式和子代就业模式两个维度、四种类型,分别是父代正规就业、父代非正规就业和子代正规就业、子代非正规就业。变量两两组合形成代际发展能力的四种理想类型,构成从高到低的代际发展能力水平的梯度。依据代际发展能力所处的梯度,农民家庭选择进城买房的流向并形成城镇化梯度。

需要说明的是,父代的经济收入主要是以家庭为统一核算单位,不区分夫妻收入,因此在衡量父代的发展能力时简化为父代是否正规就业而不对正规就业的数量作更具体的区分。随着社会保障水平的提高以及用人单位劳动合同的规范化,即便是劳务派遣也会为员工提供保障性待遇。大城市郊区年轻人基本在外工作且极少为非正规就业,因此在衡量子代发展能力时,核心指标为子代正规就业的质量而非是否正规就业。此外还需要进一步解释的是,在同一维度的就业模式中存在收入水平和保障性待遇的分化。为便于分析和理解,依据父代和子代的家庭收入中主要来源的就业模式抽象出四种理想类型。如下表:

表1 代际发展能力分化的梯度

第一种组合代际发展能力较强,父代正规就业、子代正规就业质量高。家庭内部两代人都是正规就业的情况,大多发生在城市家庭或已经完全城镇化的农村家庭。Q 村以县域城镇化为主,代际发展能力较强的家庭只占极少数。更为普遍的情况是,父子两代人都有比较稳定的经济收入和制度化的社会保障。其中父代是半边户家庭即父代只有一个劳动力正规就业,另一个劳动力是非正规就业或者务农,家庭生产没有彻底脱离土地。从Q 村32 名党员中有10 名党员是非农户可以看出,这类家庭并不是特例。父代家庭通过高质量的半工半耕既能获得农业产出又能获得货币化收入,经济积累能力很强。因此父代能够承担买房的首付或给予子代大额现金支持,并且不必依靠子代支付养老的经济来源,可以极大减轻子代的经济压力。子代的正规就业质量高,有比较高的工资性收入和保障性待遇。代际发展能力较强时,农民家庭具有很强的支付能力和偿还贷款的能力,子代就有可能在城市中心或副中心购置房产,实现市域城镇化。

第二种组合代际发展能力中等,父代非正规就业、子代正规就业质量高。父代非正规就业的主要群体是55 岁以上的中老年人,他们是留在村庄中务农或务工的主体,以种桃为主要家庭收入,没有固定收入和保障性待遇。根据家庭发展需要,特别是为子代结婚准备买房时,父代依靠有限的农业收入给予子代支持。但是子代结婚之前正规就业时间较短,因此工资水平不高、积蓄不多。由于父代的经济支持和子代的积蓄不足以在城市中心买房,因而他们主要选择在县城买房。而且受到劳动力和种植规模的限制,依靠农业收入的家庭经济分化度不高,县城成为当地主要的城镇化流向。

第三种组合代际发展能力中等,父代正规就业、子代正规就业质量低。在子代受教育程度更高和获得的家庭资源比父代丰富的前提下,子代的就业状况一般会优于父代,因此父代正规就业而子代正规就业质量低的比例较低。父代正规就业的收入水平相对较低的情况下代际支持能力不强,子代收入水平和保障性待遇较低,甚至没有住房公积金时,代际发展能力低于父代非正规就业而子代正规就业质量高的情况。但是城镇化梯度是较大区间范围的梯度,代际发展能力分化程度较低时,在城镇化梯度上表现并不明显,因此在城镇化水平上与父代非正规就业、子代正规就业质量高的梯度大致相当。

第四种组合代际发展能力较差,父代非正规就业、子代正规就业质量低。父代非正规就业的家庭基本以农业收入为主,经济分化不大。此类家庭的代际发展能力的差异关键在于子代的经济分化,教育水平的差异是影响就业质量和收入水平的主要因素。随着受教育程度的普遍提高,北京汇集了来自全国各地的年轻人,就业竞争无形增大。本地教育水平不高的年轻人若被高质量的就业市场排斥,收入水平就会较低。父代以农业收入为主,子代的工资水平较低,因此代际发展能力较差。甚至还存在代际发展能力最差的家庭,不具备稳定偿还贷款能力,对他们来说,比较低的建房成本和比较舒适的居住条件使得留在村里建房可以接受。此类家庭在进城过程中,代际合力的经济压力最大,可能在中心镇购房或就在村里翻建房屋。

四、梯度城镇化的实现基础

1.代际支持的家庭伦理基础

代际支持既是子代实现城镇化的家庭基础,同时也是梯度城镇化的家庭基础。在遵从“恩往下流”的家庭伦理背景下,父代以子代结婚为人生任务完成的时间节点并以此调整自身的生活节奏。帮助子代进城买房的动力是基于子代婚姻问题的考量,内在动力是完成刚性的人生任务[19]。面对城市的高额房价,农民受到就业方式和收入水平的限制,只能通过代际合力实现接力式进城。虽然经历现代性洗礼和家庭理性化,代际关系中存在理性的一面,共同塑造出有责任无压力的代际关系。一方面以子代结婚为时间节点,父代向子代输出资源,子代完成人生任务后父代开始为养老积累现金;另一方面父代对子代的支持有限度,不是自我剥削无限付出,帮助子代在城市中心买房实现高水平城镇化不是父代的责任,因此子代从父代获得的经济支持是根据父代发展能力而定的。但是随着城镇化竞争越来越激烈,父代具有帮助子代完成更高标准城镇化的期待,即从帮助子代完成在城市买房的居住城镇化转变为在此基础上帮助子代实现在城市生活的“稳定状态”。城市生活的“稳定状态”是指在城市有房子、有正规就业、下一代在城市就学的完全城市化状态。在代际支持的家庭伦理之下,父代家庭更深程度地卷入子代家庭发展,从而重塑了父代家庭的生活样态,老漂现象越来越普遍。

农民家庭城镇化实现的根本在于代际支持背后的家庭伦理基础。父代家庭有期待也有责任帮助子代完成人生任务,为增加子代在婚姻市场上的竞争力要帮子代买房。但是父代和子代的就业分化决定了代际发展能力的梯度,进而决定城镇化梯度。

2.保护型土地制度与村庄弹性结构基础

保护型土地制度与村庄弹性的社会结构共同形成了梯度城镇化的社会基础。在大城市郊区,农民进城买房是私人化的家庭发展策略与家庭个体选择,他们根据代际发展能力的水平选择进城买房的梯度。村庄低度的社会竞争与无压力的婚姻竞争没有激化进城买房的竞争。一方面,大城市的区位使得郊区受到区位优势辐射,使村庄成为女性人口流入地,具有全国性的婚姻高地优势;另一方面,家庭子代成员少使得资源在家庭内部的代际传递单向集中。因此,大城市郊区父母支持子代买房的难度相对其他地区低,没有产生因婚姻竞争加剧社会竞争的恶性循环。

村庄集体的低度社会竞争塑造了弹性的社会结构,家庭之间的社会竞争并不激烈,家庭发展目标多元使得家庭发展策略具有私人性。进城买房是基于家庭发展目标和家庭发展需求而定的家庭决策,与村庄其他人关系不大。代际发展能力较差的家庭在村庄翻建房屋或在中心镇买房基本不会产生负面舆论,也不会对当事人造成舆论压力。土地集体所有制是农民最重要的保障制度。它不仅能保障农民按人口分到宅基地、土地等生产生活资料,使得农民可以利用土地从事农业生产以满足基本生活需要,而且在农业剩余较多的条件下可以帮助农民从农村获得实现城镇化的资源积累[20]。此外,村庄集体为农民提供单家独户难以完成的生产服务和基础设施建设,保障留在村庄的农民从事农业生产的基本条件,间接地为农民家庭降低生产成本,获得更高收入。

因此,土地集体所有制保证了代际发展能力较弱的家庭在村庄生产生活的基本条件,能留在村庄过上比较体面的生活。而且每个家庭可不在意村庄舆论,根据代际发展能力和实际需求选择镇域城镇化、县域城镇化或市域城镇化。

3.城镇发展的宏观社会基础

对城镇发展的合理规划是农民实现梯度城镇化的宏观社会基础。《北京城市总体规划》(2004 年—2020年)提出要逐步改变单中心空间格局,加强外围新城建设,加快农村地区城镇化步伐,促进人口向新城和小城镇集聚,构筑多层次空间结构,形成中心城—新城—镇的市域城镇结构[21]。在北京市强大的财政支持下,郊区的城市基础建设能够提供较高水平的城市公共服务,核心区向外疏散工业等非核心城区功能,为周边提供了大量经济机会和就业岗位,因此郊区对农民仍有吸引力。调研的村庄距离最近的中心镇车程15 分钟,中心镇距离县城车程10 多分钟,合适的区位距离与便利的交通条件使得中心镇汇集了不少买不起城市中心和县城房子的农民。

从全国来看,特大城市和一线城市的超高房价对农民的吸纳门槛较高,对于大部分代际发展能力中等的农村家庭来说,县域城镇化是最可得的城镇化目标。在县域范围内工作生活,农民能在享受便利城市服务的同时维持熟人社交圈。县域内城乡距离适宜,农民能以较低的时间成本、经济成本在城乡之间往返,还可以将村庄的农产品转移到城市以降低生活成本。便利的交通等基础设施、完善的公共服务体系、充足的就业机会都是小城市和小城镇发展、吸纳人口的基础条件,同时这些条件又可以避免大城市人口过度集中产生“城市病”等问题。

合理的城市发展规划构造了适当的城乡距离,市中心与村庄中间存在不同等级的城镇,农民根据代际发展能力和家庭发展需求合理选择城镇的流向,使得郊区农民城镇化存在梯度选择的客观可能性。

五、结论与启示

通过梳理北京郊区农村家庭城镇化的实践,发现农民家庭进城买房不是被动卷入城镇化竞争,而是依据代际发展能力水平,通过家庭理性决策选择进城买房的“镇—县—市”梯度。父代的就业水平决定了代际支持的水平,并且与子代的就业水平产生叠加效应,代际发展能力的分化最终会导致梯度城镇化。在“恩往下流”的家庭理念下,父代为帮助子代完成结婚的人生任务,会进城买房以增加在婚姻市场上的竞争力。村庄内部低度社会竞争的弹性结构,使得农民家庭可以根据代际发展能力自由选择进城买房的流向。保护型土地制度为代际发展能力较弱的家庭提供了基本的生产生活条件,农民可以不受社会舆论压力的影响而留在村庄建房生活。梯度城镇化的整体实现离不开弹性的社会结构和合理的城镇发展规划,梯度城镇化也符合城镇发展规划提出的大中小城市和小城镇协调发展的要求。

快速推进的城镇化是透视我国社会经历转型巨变的重要窗口,城镇化的主体是有活力的农民家庭,他们在城镇化进程中如何抉择值得关注。进城买房是家庭发展过程中具有私人性的家庭发展策略,而且家庭发展策略会根据家庭发展目标进行调适。任何不适当的外力推动的城镇化,比如恶性村庄竞争、“资本下乡”加速“农民上楼”等很可能对农民产生负面影响,尤其是在中国“恩往下流”的家庭伦理下,加重父代家庭的经济负担、生活压力,在经济比较紧张的情况下家庭资源不断向下输入还可能形成对老年人的代际剥削。在制度层面,要避免激进的城镇化政策,就要继续发挥村庄集体土地集体所有制对农民的生活生产、城镇化等家庭发展的积极功能。在继续推进新型城镇化的过程中,合理的城镇发展规划对于推动城镇化稳步前进至关重要。

——基于人力资本传递机制

——基于反向社会化理论的实证研究