基于游戏化的非物质化遗产APP设计策略研究

摘 要:智能手机在当今社会已然成为人们生活中必不可少的通讯工具,而APP应用是信息传播的主要窗口。伴随着移动互联网技术的高速发展,以智能手机为代表的移动设备迅速普及,其应用场景覆盖到日常工作生活的方方面面且不断在创新,智能手机逐渐成为主流媒介形式之一,并占据重要地位。

关键词:游戏化;非物质文化遗产APP;设计策略

自联合国教科文组织在2003年通过《保护非物质文化遗产公约》以来,各国政府纷纷制订相关法律法规推进“非遗”保护与宣传工作,为文化遗产保护营造了良好的氛围。与此同时,伴随着移动互联网技术的高速发展,以智能手机为代表的移动设备迅速普及,APP应用数量呈“爆发式”增长,其应用场景覆盖到日常工作生活的方方面面且不断在创新,智能手机逐渐成为主流媒介形式之一,并占据重要地位[1],人们通过智能手机的方寸之间即可传递信息、获取资讯,为人们生活带来便捷的同时,也为非遗内容传播发展提供了新的契机。

一、非物质文化遗产APP现状

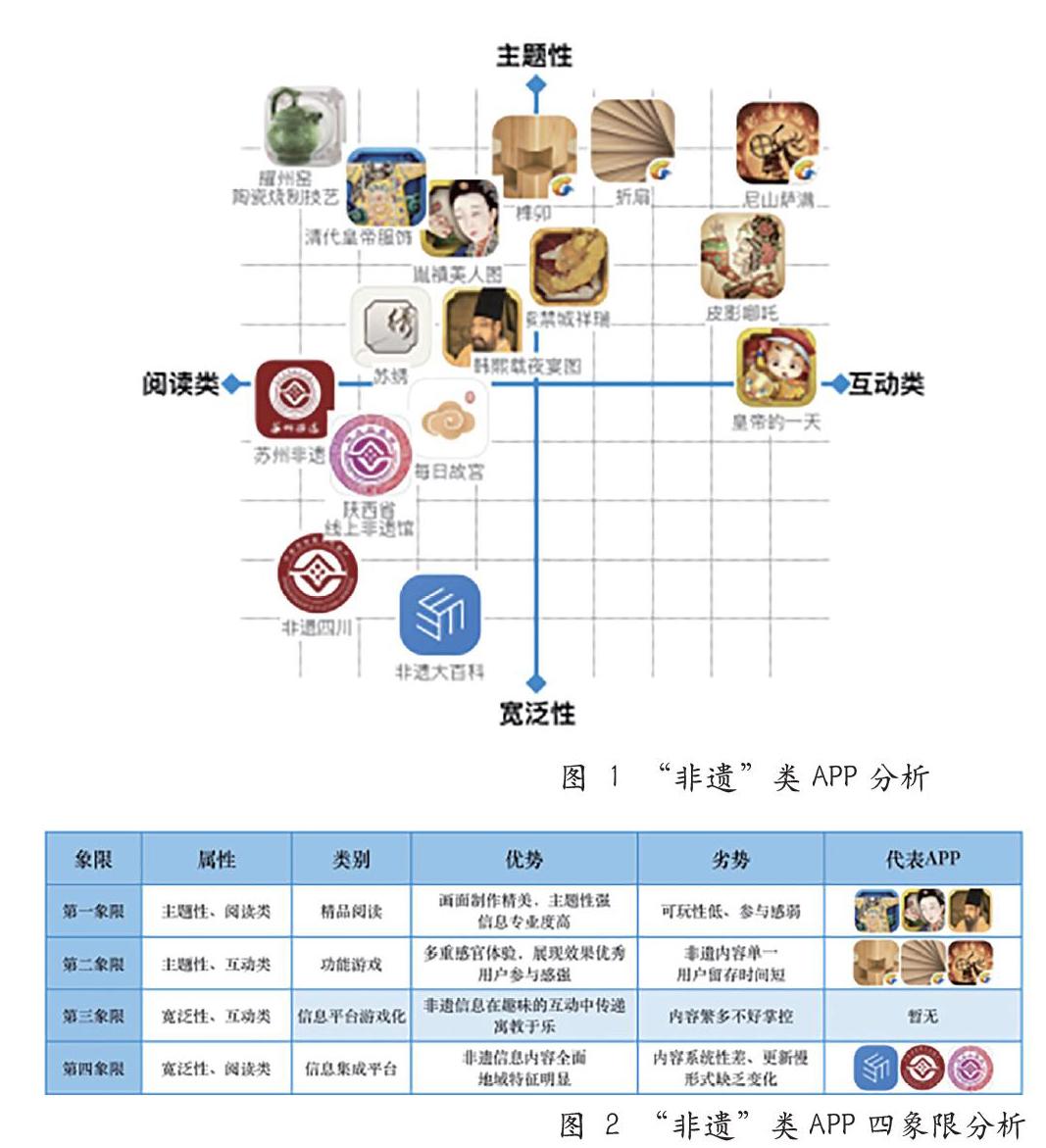

通过在安卓应用市场和苹果APP Store搜索“非遗”“文化遗产”及相关专题推荐应用,进行筛选,根据内容分为宽泛性“非遗”内容与主题性“非遗”内容两大类,根据表现形式分为侧重阅读类与侧重互动类两种。现今市场上以主题性强的“非遗”类APP为主,宽泛性的互动类“非遗”APP数量稀少(如图1)。

通过对四类“非遗”APP优劣势对比分析(如图2)可以看出,第一象限精品阅读类以故宫博物院出品的系列优秀APP为代表,例如《胤禛美人图》与《韩熙载夜宴图》以院藏珍品为主题,通过简洁的操作界面、恰当的背景音乐、流畅的交互体验深入介绍画中的背景、人、物、事,全面调动用户兴趣与积极性,让用户在探索过程中充分了解中国传统文化的深厚底蕴。第二象限精品互动类APP以功能游戏为主,例如NEXT Studio出品的《尼山萨满》,以满族民间文学《尼山萨满传》为故事背景,以游戏为载体,通过剪纸的美术风格、神秘的萨满音乐、丰富的图鉴系统,展现中国北方少数民族文化的独特魅力。

主题性“非遗”内容APP数量多、品质优、效果好,但由于内容多以技艺类和现有文化遗产为主,对“非遗”整体的传播有局限性,一定程度上影响了大众对“非遗”的认知。《2018中国互联网用户非遗认知与需求调研报告》显示,用户对“非遗”的整体认知还停留在基本概念和国家工艺[2],这与目前“非遗”内容选择有一定的联系,相比之下,一个完整的“非遗”信息集成平台更有助于用户学习、了解“非遗”整体。

信息集成类“非遗”APP涉及整个“非遗”大类,多以“非遗”的分类为导航,内容分为项目、传承人、作品等,例如““非遗”大百科”依托“非遗”大数据平台提供专业权威的词条检索服务,通过APP展现现有的数字化非遗图、文、视频等资源,用户可以根据自己的需求进行查阅、浏览;“陕西省线上非遗馆”在资讯的基础上增加了购买“非遗”相关商品的入口。除此之外,部分APP地域性特征显著,如“陕西省线上非遗馆”“非遗四川”“苏州非遗”等皆以省、市为中心,开展“非遗”消息、活动的推送。通过调研发现,该类“非遗”APP主要有以下不足之处。

(一)内容系统性差、更新慢

现有信息集成类“非遗”APP多以“非遗”分类为导航设计标准,但推送的内容却相互孤立,未进行系统性地串联与拓展,延伸内容少,缺乏引导用户进行内容探索的接口,严重影响用户体验。“非遗”本身丰富多彩的内容及其无形性、渐变性、复杂性和系统性等特殊性质[3]没能得到充分体现,反而显得枯燥,让用户产生距离感,从而降低了用户的参与积极性和用户粘性;在购买功能上,商品种类极少,且内容展现上仅突出了物质遗产的表面而忽视了非物质的精神内核,易造成“非遗”信息传达的偏差。

(二)缺乏变化,表现形式单一

APP移动应用与其他媒介相比,有着及时性、便携性、互动性、内容多样性等特点,但目前的信息集成类“非遗”APP与网页版内容与表现形式相差无几,都以图、文、视频为主,视觉效果则为“非遗”信息与元素的堆叠,缺乏变化,容易使用户产生疲劳从而丧失兴趣,并未抓住移动应用的特点来设计更能展现“非遗”特点的交互方式。

(三)传播效果差

因内容缺乏系统布置、表现形式缺乏趣味,导致上述信息集成类“非遗”APP整体下载量低、评分低、无评论,资讯内容更新缓慢,部分APP无更新甚至往期推送链接打不开,即将面临淘汰[4],“非遗”APP未能在平台上进行信息的有效传播,成了摆设。

信息集成类“非遗”APP作为互联网传播媒介,如何发挥信息和平台优势,最大限度地提升传播效果,是一個值得思考的问题。现有信息集成类“非遗”APP主要偏向内容阅读类,互动性差。本文在现有信息集成类“非遗”APP的基础上试图引入游戏化设计方法以增添互动性,达到更好的传播效果。

二、游戏化介入“非遗”APP的优势分析

全球游戏化课程创建第一人韦巴赫·凯文将“游戏化”定义为“在非游戏情境中使用游戏元素和游戏设计技术”[5],作为一种方法和思维方式,其核心是帮助我们从其他“非游戏”的人类活动中发现“乐趣”,利用积分、特殊徽章、任务进度等元素激励用户完成相关任务,通过设计即时可见的排行榜或等级促进用户间的相互竞争,让流程变得具有互动性且有趣,从而提高产品吸引力,提升用户参与度。

随着互联网发展,游戏化应用范围不断拓展。结合现有“非遗”传承背景,以功能游戏《尼山萨满》为例,笔者认为游戏化介入“非遗”APP主要有以下几点优势。

(一)游戏化能使“非遗”内容更具有吸引力

游戏是以娱乐为重要目的的人类活动,“乐趣”是游戏不可或缺的核心要素[6],这一要素甚至是将游戏活动与其他人类活动分开的最主要界限。通过游戏化介入“非遗”内容,从“趣味”的视角展现“非遗”内容,能吸引年轻人关注“非遗”,提升“非遗”APP的用户粘性,从而提升“非遗”内容的传播效果。

《尼山萨满传》是满族以口头说唱故事情节的方式流传下来的民间文学作品。《尼山萨满》以《尼山萨满传》为题材,以游戏为载体,以音乐节奏互动为表现方式,将女萨满尼山借用神力去阴间解救孩童灵魂的故事展现出来。用户在游戏过程中扮演尼山,运用手中的萨满谷对抗恶灵,民族风格浓厚的乐器演奏让用户更加了解尼山萨满的故事。与《尼山萨满传》文字内容相比,游戏化后的《尼山萨满》吸引力更强,用户范围更大。

(二)游戏化让“非遗”APP有更多可能性

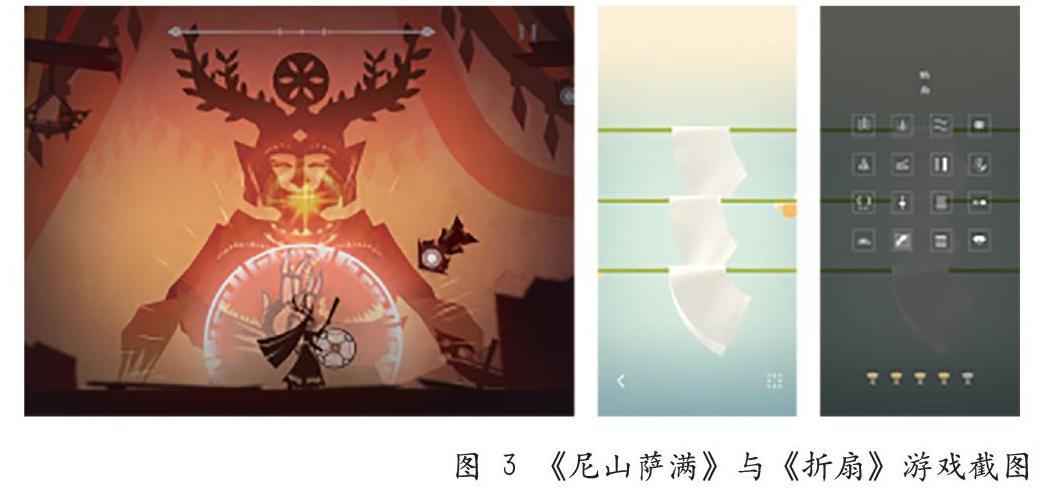

《尼山萨满》以音乐游戏的形式让用户参与到“击退恶灵”的故事中;以技艺类“非遗”《折扇》为题材,通过简单的关卡设计,让用户参与到“制扇”的学习步骤中(如图3)。

“非遗”文化本身是一个庞大的内容系统,单靠文字、图文、视频难以展现“非遗”的内核,游戏化其多样的交互方式能大大丰富“非遗”内容的表现形式,让“非遗”内容有更多的展现可能性,用户在APP中能对“非遗”内容进行挖掘、学习、再创造等活动。技术的支持能打破线上与线下、虚拟与现实,让“非遗”变得不再枯燥、遥远。

(三)游戏化有一定的传播效果

从传播学角度看,游戏本身就具备传播功能。游戏为用户除了能带来娱乐体验与视觉艺术外,还能在经济、文化、教育、社会等方面带来了新的传播效应[7]。《尼山萨满》关卡只有五关,用户一次通关并不难,但游戏中设计了图腾收集元素(如图4),根据用户每关的完整程度进行评级,以图鉴作为奖励,刺激用户为了收集完整的图鉴而主动进行反复游戏的行为,部分用户会自发地在社交媒体进行晒图,炫耀收集成果、分享过关技巧等传播行为。《尼山萨满》中故事内容简短,用户留存率低,但其文化传播价值已经远远大于商业价值,将游戏化应用在“非遗”APP中,有助于“非遗”内容的传播与传承。

三、基于游戏化的非物质文化遗产APP设计策略

“非遗”APP游戏化就是将游戏化设计方法运用在以“非遗”内容为主题的APP中。然而,不是所有“非遗”内容都适合深度的游戏化,在“非遗”内容转化的过程中,需要把握游戏化的度,避免过于娱乐化或其他因素导致信息传达错误、“非遗”文化受损或歪曲[8]等问题。下面从“非遗”内容、用户、游戏机制三个角度,针对信息集成类“非遗”APP展开游戏化设计策略的研究(如图5)。

(一)以“非遗”传承为出发点

“非遗”信息种类多、范围广,因此,作为信息集成平台,在游戏化设计初期确定清晰明确的目标至关重要。以“非遗”传承为出发点,进行发散分析,列出详细的产品目标,并进行排序、筛选,确定最终产品目标列表,再将产品目标列表转化为具体而明确的用户行为,该行为应能促进产品目标的达成。“非遗”信息平台游戏化并非在界面设计中将“非遗”元素进行简单堆砌,而是在设计初期就将“非遗”内涵深入其中。

(二)以用户研究为切入点

游戏化设计之所以能应用在行为养成、行为改变等方向,正是因为其游戏属性带来的魅力与吸引力,但妄想通过随意地使用游戏元素就能使用户顺利地参与其中。并不是所有的游戏都能让人们喜欢,通过用户研究挖掘目标用户对“非遗”内容的潜在需求、了解用户的内心诉求才能分析出用户的使用动机,从而指导游戏机制的设计,确保能持续性保持用户的参与积极性,提升用户留存率。

(三)以游戏机制为落脚点

游戏机制的应用是游戏化的核心,针对“非遗”传播这一非游戏活动,从状态、奖励、惊喜三个角度进行策略补充。

1.可视的状态

徽章、点数、排行榜又称PBL三要素,是游戏化的经典要素与标准特征,通常作为目标行为与外在奖励之间的构建联系。同时,PBL三要素还能用作展现用户的成就与状态的反馈机制。可视化信息在游戏机制中,一方面及时的信息能帮助用户对现有阶段有所了解与掌控,有助于为接下来的计划提供参考,另一方面是对用户完成目标行为的鼓励,激发用户产生新的动机。

2.真实的奖励

如今,随着技术的发展,通过技术结合游戏化工具的使用,给予用户真实的“非遗”物质成果作为奖励,既模糊了虚拟与现实的边界,让“非遗”更真实,又在用户分享的过程中传播了“非遗”文化。因此,应充分利用“非遗”APP的平台功能,利用本地资源优势,围绕本地区域展开线下活动,让“非遗”不再停留在手机屏幕,有效拉近“非遗”与人们生活的距离,真正提升“非遗”自身的“造血功能”。

3.未知的惊喜

“非遗”内容系统而庞大,在“非遗”内容或奖励中插入随机的“彩蛋”,能刺激用户主动进行探索并持续参与。例如故宫博物院出品的“故宫明信片”是以收集明信片为主要玩法的APP。明信片内容为馆藏珍品、故宫风景、故宫猫等相关介绍,APP中设计了能抽取稀有明信片的“点卯”功能,“点卯”可理解为旧时官府早晨5-7点上班打卡的时间,所以“点卯”功能仅在早晨5-7点开放,这样的设计在普及了故宫生活知识的同时也吸引了想获得稀有明信片的用户早起体验“点卯”。

(四)以用户体验为支撑点

成功不是一蹴而就的,信息爆发带来的APP应用让人眼花缭乱,让用户觉得好用的APP才能从中脱颖而出。以用户体验为支撑点,通过用户体验测试,能验证出产品是否达到预期的目标,找出影响用户体验的设计要素来更改、优化设计方案,提升用户体验水平,从而提升用户忠诚度[9]。如今,用户体验已经涉及到各个领域,在体验经济的时代,用户体验已然成为了产品是否成功的关键因素。

参考文献:

[1]范叶妮.4G移动互联网时代媒介形态变化新趋势[J].编辑之友,2014(7):79-82+86.

[2]永新华韵.2018中国互联网用户《“非遗”认知与需求研究报告》.DIICH“非遗”大数据平台[EB/OL].[2018-07-25].HTTP://WWW.DIICH.COM/PAGE/INFORMATION_DETAIL.HTML?ID=145007.

[3]谈国新,孙传明.信息空间理论下的非物质文化遗产数字化保护与传播[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2013(6):179-184.

[4]吴兰.基于UCD视角的非物质文化遗产APP的痛点分析[J]. 出版广角,2017(9):60-62.

[5]凯文.游戏化思维[M].周逵,王晓丹,译.杭州:浙江人民出版社,2014.

[6]北京大学互联网发展研究中心.游戏学[M].北京:中国人民大学出版社,2019 :144.

[7]李大鎏.中国网络游戏的传播功能研究[D].西安:電子科技大学,2007.

[8]赖守亮.数字化手段在非物质文化遗产保护中应用的多维度思辨[J].设计艺术研究,2014(1):35-39.

[9]丁一,郭伏,胡名彩,孙凤良.用户体验国内外研究综述[J].工业工程与管理,2014(4):92-97+114.

作者简介:宋欣欣,重庆大学艺术学院硕士研究生。