三环同心圆:汉英两种语言波浪式的传播模式

徐 杰 刘望冬

(1.澳门大学 人文学院,澳门999078/武汉大学 文学院,湖北 武汉430072;2.华中师范大学 语言与语言教育研究中心,湖北 武汉430079)

引 言

当今中国正处于迅速崛起的关键历史节点,我们的汉民族共同语也处于一个相似的历史发展阶段。得益于中国经济的高速发展,汉语在其原有丰沛文化优势之外获得了巨大的经济竞争力,国际地位快速提高。作为一种文化纽带和交际工具,汉语正逐渐超越国界而成为全人类的共同资源。适时有效推动汉语的国际化进程,将有益于华人,有利于中国,造福全世界。

语言没有优劣之分,但有强弱之别,决定某种语言强弱的主要是语言之外的社会文化经济等因素,即语言综合竞争力。如果把世界语言由强到弱划分为四个层级:顶层语言、高层语言、中层语言和底层语言,那么独自占据顶层语言位置的毋庸置疑是英语。①所谓“语言综合竞争力”主要包括五项要素:政治竞争力、文化竞争力、经济竞争力、人口竞争力、文字竞争力。高层语言包括除英语外其他五种联合国工作语言和德语、日语;中层语言包括韩语、马来语、意大利语、荷兰语等综合竞争力中等的民族语言;底层语言指数量庞大的弱小民族语言,包括各后殖民地国家和地区的土著语言,各种地区方言。“语言强弱”概念参见邹嘉彦、游汝杰:《汉语与华人社会》,上海:复旦大学出版社2001 年版,第209 页。凭借美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰五个核心英语国家的巨大综合经济实力,英语牢牢占据顶层语言的位置并成为跨民族的国际共同语。而且,随着信息技术的飞速发展以及现代通俗文化的全球性传播,英语至高无上的国际地位仍在不断巩固。

同英语相比,汉语的国际化远远未达到英语的历史阶段。首先,虽同为联合国规定的工作语言,但在国际事务的适用领域以及实际沟通效力上,汉语和英语还有很大差距。其次,中国是人口大国,讲汉语的人占世界总人口的五分之一。从这个角度看,汉语无疑是一种强势语言。但更能说明问题的是,究竟有多少语言用户将汉语当作外语来学习。全世界将英语作为第二语言学习的人数虽难以精确统计,但仅中国就有大约4 亿,全球范围看至少有10 亿,而将汉语作为第二语言学习的人数介于1 亿至2 亿之间。再考虑到语言的文字竞争力,汉字信息化长期以来一直是个难题,而且过于复杂的汉字系统,对外语学习者而言也是个不小的额外负担。①《美国国务院外语绩效评估》指出,汉语位居其评估中的“超高难度语言(Super-hard Languages)”。同时,根据以往经验,汉字问题是美国人畏惧学汉语的主要原因之一。

需要说明的是,不同语言间的竞争主要是在同一层级的语言之间展开,而不是上下层语言之间。在国际范围内,汉语主要是跟俄语、法语、西班牙语等竞争,而不是和英语争霸。要推进汉语的国际化进程,我们很有必要借鉴英语国际化历程中的经验和教训,以实现汉语成为一种享有像英语一样地位的国际语言的终极目标。②张新生、李明芳:《汉语国际教育的终极目标与本土化》,《语言战略研究》2018 年第6 期。

一、Kachru 的三环同心圆:英语的波浪式传播模式

讨论英语的扩散问题不能不首先提到克什米尔裔美籍语言学家、伊利诺伊大学语言学系荣休教授Braj B.Kachru有关英语扩散的“三环同心圆”理论(three concentric circles of English spread)。③Kachru,Braj.B,“Standards,codification and sociolinguistic realism:the English language in the outer circle”,他倡导世界多种英语的概念(即复数形式的world Englishes),并用三个同心环来描述英语的扩散:内环(Inner Circle)、外环(Outer Circle)和扩展环(Expanding Circle),如图1:

图1:英语扩散的三环同心圆

内环包括传统的英语国家,其中英语是多数人的主要语言甚至唯一语言,这包括美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰五大英语国家,总人口约为4 亿。外环主要指马来西亚、新加坡、印度、加纳、肯尼亚、孟加拉国、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾、斯里兰卡、坦桑尼亚、赞比亚等前英国和美国殖民地或半殖民地国家。外环中的这些地方,英语都程度不同地获得了制度性功能和地位,在行政、教育、社交等领域使用。但是英语往往不是这些地方的唯一语言,只是两种或多种用语之一。不同背景的人对英语的母语化认同程度也差别极大,总人口也约为4 亿。扩展环则包括中国、埃及、印度尼西亚、韩国、日本、俄罗斯、尼泊尔、沙特阿拉伯和津巴布韦等几乎世界上所有其他国家。扩展环中人们都是把英语当作外语来学习并在某些有限的国际场合使用,使用英语的人口数量难以精准统计。Kachru 还就不同环圈内的国家跟英语标准的关系指出,内环国家是英语标准的提供者,外环国家是英语标准的发展者,扩展环国家是英语标准的依赖者。

Kachru 提出“三环同心圆”理论的初衷是呼唤人们清晰地认识到英语在当今世界的多样性和国际性,要彻底摈弃传统的母语和非母语的区别,那些传统观念和做法带有强烈的排他性和歧视性,因为它错误地提示着,英语只属于那些以其为母语的人所有,这一小部分人在英语问题上拥有语言特权,似乎只有他们才拥有对英语及其标准的所有权、监护权和解释权。Kachru 等学者认为那些传统观念既不符合英语扩散和运用的现实,更无益于赢得广大英语使用者的归属感和凝聚力,英语理所当然属于全体英语使用者,是全世界所有英语用户In R.quirk and H.G.Widdowson(eds.),English in the world:Teaching and learning the language and literature.(Cambridge:Cambridge University Press, 1985), 11—30.共同拥有的资源。

二、平行的三环同心圆:汉语的波浪式传播模式

(一)依据政治标准和政治因素划分的汉语传播三环同心圆

已有学者运用Kachru“三环同心圆”理论模式来描述汉语纷繁的使用现状。如吴英成、林惜莱根据汉语在不同国家和地区习得及传播的不同方式,将汉语的使用分为三个同心圆,①吴英成、林惜莱:《汉语国际传播:全球语言视角》,《汉语教学学刊》2009 年第5 辑。如图2:

图2:吴英成、林惜莱划分的汉语国际传播三环同心圆

内圈指传统的“中原”地区,包括中国内地与台湾地区,内圈的特点是汉语不但是官方部门和私人企业的行政、教育等各领域与正式场合的强势主导语言,也是多种语言/方言背景下的国家共同语;中圈指在不同历史时期由移民所形成的海外华人社群,中圈的特征是多语社会;外圈是指以汉语作为外语学习的非华人地区,范围包括日韩、北美、欧洲以及越来越多的将汉语列为大学外语课程的地区。

不可否认,二位学者在描绘汉语全球使用状况、理清汉语国际传播路径方面做出了积极有益的探索。与Kachru 对于英语国际传播的划分相比,二位学者注意到语言传播不会像军事占领一般受到“国界”的限制,即语言传播途经地区所呈现的是大小不一的语言区域,而非界限鲜明的行政区域,如作者在研究中就充分考虑到海外的“社区”级华语。并就历史发展、汉语教学设置及同内圈的亲密程度等方面的不同做出了必要的说明。

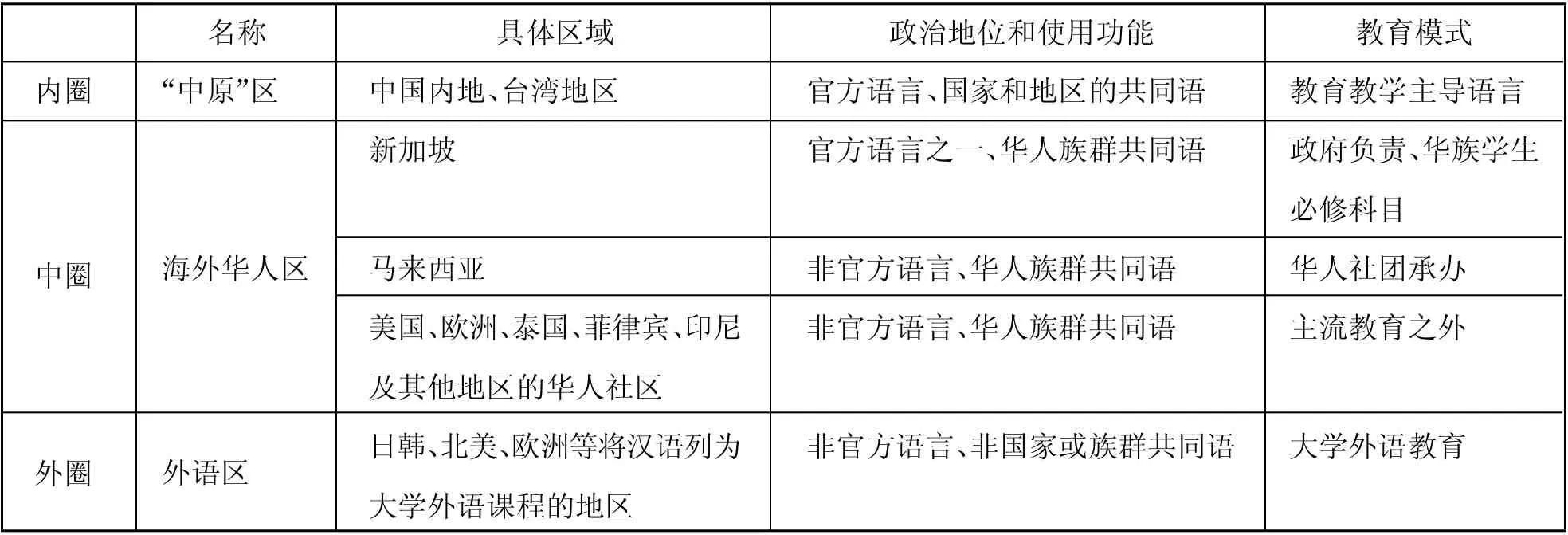

根据吴、林原文,我们将二位学者对“汉语三圈”的划分依据和划分结果整理如表1:

表1:吴英成、林惜莱的划分依据和划分结果

上表显示,二位学者划分“汉语三圈”首先依据的是汉语在当地的政治地位和使用功能。汉语在“内-中-外”各圈显示出了“官方语言-非官方语言”“国家或地区共同语-华人族群共同语-非国家或族群共同语”的明显梯度差异,汉语的政治地位和使用功能呈下降趋势。其次,根据教育模式,汉语在“内-中-外”各圈所在地区教育模式中的重要性也逐渐减弱。

(二)吴英成、林惜莱“汉语三圈”划分所存在的问题

二位学者的“汉语三圈”划分,首先是未能完全覆盖所有业已形成的汉语使用区域,缺少香港地区和澳门地区。当然,我们知道作者并非在研究过程中忽略了这两个区域,原文写道:“尽管香港在1997年已经回归,但考虑到其复杂的社会语言环境、英国殖民地历史,尤其是当前汉语的实际用途,香港目前还暂时不能算作内圈的一部分。”①吴英成、林惜莱:《汉语国际传播:全球语言视角》,《汉语教学学刊》2009 年第5 辑。由此看来,作者实际上是对这两个在他们的标准下无法准确归位的区域,采取了模糊处理的办法,这种妥协也恰恰说明二位学者的“汉语三圈”划分标准自身存在问题。

其次,将中国内地及中国台湾地区一道划入内圈,起码未能揭示汉语在中国境内的传播路径,也掩盖了在国家共同语下部分地区事实上存在的双语现象和双语制。②双语现象和双语制是两个不同的概念,双语现象是一种语言使用现象,是就语言使用的结果表现出来的状态而言的;双语制是一种语言制度,是语言使用的法规。双语现象在我国民族地区普遍存在,双语制则只在个别地区制定过。参见戴庆厦、董艳:《中国少数民族双语教育的历史沿革(下)》,《民族教育研究》1997 年第1 期。按照中国学者比较通行的说法,中国目前有130 多种语言,分属于汉藏、阿尔泰、南岛、南亚和印欧五大语系,还有官话、吴方言、粤方言等十大方言区。③曹志耘:《关于语保工程和语保工作的几个问题》,《语言战略研究》2017 年第4 期。汉语在中国内部同样存在由北向南,由官话区向非官话区、少数民族地区传播的历史事实。《中华人民共和国宪法》明确规定:“各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由。”《中华人民共和国民族区域自治法》规定:“民族自治地方的自治机关保障本地方各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由。”因此,在我国少数民族地区,汉语同各民族语言一道成为人们日常的交际工具,形成了一种事实上存在并具有法律保障的双语制。该标准下,将中国境内官话区、非官话区、少数民族地区笼统地归入内圈“中原”区,既忽略了汉语在中国境内传播扩散的复杂性,也未能充分承认中国境内部分双语双方言的应有地位。

(三)语言学标准下汉语国际传播的“三环同心圆”

吴、林文章中之所以会出现上述问题,是因为他们过多依赖政治标准,考虑政治因素,在划分“汉语三圈”的过程中被语言的政治地位所主导,忽略了语言本身的特点。本文建议对语言问题的讨论淡化甚至排除政治标准和政治因素,使用语言自身的标准,考虑语言自身的因素,以求客观认识语言问题的本质。

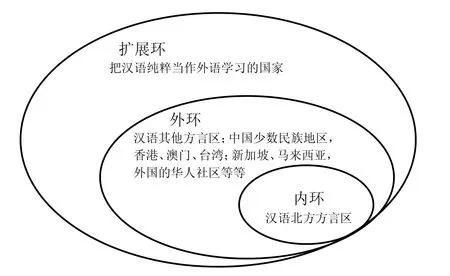

按照“三环同心圆”理论模式来讨论汉语的传播扩散问题时,我们既需要具备宏观的国际视野,又要充分认识汉语的使用现状。当前,汉语的国际化远远未达到英语的历史阶段,我们也不一定照搬英语的做法。但是,这些学术思想和看问题的大格局对于我们讨论汉语的国际化问题具有极大的启发意义和参考价值。沿着这一思路讨论汉语国际传播的历史和现实时,我们看到的也是一幅由近及远、逐层推进的波浪式扩散画面:汉语的运用在地域分布上呈现出自北而南、由里及外(从中国国内到海外)、从华人向外民族的波浪式扩散画面。如果进行粗线条的描绘,可以认为存在一个跟英语国际传播非常相似的“三环同心圆”:最核心的内环是中国大陆的北方方言区(官话区),也可以称为“小华语环”;其次是中国其他地区,包括南方方言区和少数民族地区,以及港澳台、新加坡、马来西亚,乃至欧美唐人街等共同组成的外环,也可以称为“大华语环”;最后是由世界其他把汉语纯粹当作外语学习和使用的国家组成的扩展环,具体图示如图3:

图3:汉语国际传播的三环同心圆

不同于上述二位学者主要以汉语在当地政治地位的标准来描绘汉语的国际传播,我们对于汉语同心三环的划分,不以行政区域内的语言规定去代表区域内客观存在的语言状况。我们的目标是在“宽式国际华语”①“宽式国际华语”定义的是一套简单而且稳定的共同核心语言要素,它本身不是任何一种具体自然语言,而是一组语言特征,存在于大同小异的华语各区域变体之中;同一语言中不同变体之间的关系(如“新加坡式华语/北京式华语”)和完全不同的语言之间的关系(如“英语/华语”)一样,它们只有理所当然的不同,而完全不存在高下之分。参见徐杰:《语言规划与语言教育》,上海:学林出版社2007 年版,第23—24 页。的视野下,结合汉语传播客观历史事实,不仅要充分描绘汉语国际传播演变的路径,还要依据不同环圈的特点,提出有助于汉语国际传播的教育模式和传播策略。我们的划分标准主要有两条:第一是具体语言区域和汉语标准的关系,第二是具体语言区域内汉语的实际使用状况。

标准一:具体语言区域和汉语标准的关系

就具体语言区域和语言标准的关系来看,内环中的区域变体是汉语标准的制定者,外环中的区域变体是汉语标准的合理发展者,扩展环中各地区是汉语标准的依赖者。我们将汉语北方方言区单独划入内环,是因为北方方言从古至今一直是汉语的主流方言,是汉民族共同语的基础方言和最主要来源,影响着汉语共同语的基本面貌,对汉语各子系统标准的制定都起到至关重要的作用。

纳入外环的各区域变体是汉语标准的合理发展者。所谓合理发展者是指外环中各饱含特色的汉语区域变体(地方普通话)具有存在和发展的合理性和必要性。不论是境内的诸多地方性普通话还是境外各汉语区域变体,在经历了起初作为各地人士学习普通话的中介语阶段之后,现已基本稳定成为一种自然语言。各区域变体不仅服务于当地社会,满足语言用户的交际需要,还赢得了当地人士强烈的归属感,成为他们维系情感的纽带。同时,正如美式英语、澳式英语使用者不会以英式英语的标准来衡量自己的语言一样,汉语各区域变体既无必要,也不可能以某一种汉语区域变体来作为自己的标准。如新加坡式华语就不会以北京式华语作为自己的标准,只能根据自身的标准,沿着自己的合理轨道自由发展,即根据新加坡的社会需要和人文特色,以新加坡华语的现状为基础来规范、丰富和发展新加坡华语。同理,纳入外环的其它各汉语区域变体均需承担起汉语标准合理发展者的角色,力求汉语标准向适度多元的方向发展。

扩展环中各地区主要把汉语当作外语来学习,这些地区所开设的汉语课程不仅限于大学,目前有越来越多的国家和地区在中小学和办学机构开设了汉语课程。就与汉语标准的关系来看,这些地区不具备发展汉语标准的能力,是汉语标准的依赖者,对汉语标准难以起到有效的影响,主要是遵守内环、外环中的汉语标准,自身不能发展汉语标准。

标准二:具体区域内汉语的实际使用状况

从汉语在具体区域内的实际使用状况来看,内环北方方言地区的语言用户不管是在私人场合使用北方方言,还是在公开场合使用以北方方言为基础的普通话,汉语都是其交际过程中的唯一语言。该区域的汉语使用相对封闭,基本未受到其它语言或方言的影响,汉语在该地区具有绝对的统治地位。

外环中各区域汉语使用情况就复杂得多,但不是没有共性,其共同特征是汉语作为参与“语言配套”的选项之一供语言用户选择和使用。徐杰、罗堃认为“语言配套”(language packaging)指的是社会群体或个别语言用户基于当下现实需要和对未来的规划,从可及的诸多备选语言中选择一种或一组语言作为学习和使用的目标语;包括在群体层面提供多语选择的可能,和在个体层面把多语的可能变为双语的现实。②徐杰、罗堃:《多语环境下的语言配套》,《中国社会语言学》2015 年第1 期。如该环中的香港地区,群体层面的语言配套为语言用户提供了“两文三语”,即中文、英文,粤方言、普通话和英语,语言用户可以在上述拼盘中依据自身需求和能力选择不同数量的最佳语言组合模式。

扩展环中,汉语的使用状况相对单纯,即汉语被语言用户纯粹当作他人的语言,只在有需要的情况下学习。因此,汉语在此区域内是以外语的身份参与群体层面的语言配套。那么,同是参与群体层面语言配套,扩展环各区域同外环各区域在此标准下的区别在哪?我们认为,汉语在外环和扩展环中分别居于语言配套的不同层面。汉语在外环各地区位于母语或准母语的行列,与其同处一个拼盘的均是具有深厚基础并广泛使用的几种语言或方言,如澳门地区的语言配套是:粤语+汉语普通话+英语+葡语,语言用户在个体层面的选择上一般会将粤语作为常数以满足个人基本日常交际需要,又会因为不同交际目的或个人发展在汉语普通话、英语、葡语三者之间进行选择。但扩展环中汉语处于外语的下位选项之中,比如在美国非华人地区,其语言配套可能是:英语+外语,而与华语同处于可选项之列的是西班牙语、阿拉伯语、日语等等。因此,虽然汉语在外环和扩展环中均参与群体层面语言配套,但其地位不同,在外环各区域群体语言配套中是“主菜”,在扩展环中是“配菜”。

三、不同环圈中的不同教育模式与传播策略

不同环圈中汉语的地位和使用状况具有不同的特点,在致力于提高汉语国际地位,推进汉语国际传播的共同目标下,理应采取不同的教育模式和传播策略。谈论教育问题,我们首先应厘清与之相关的两组概念,目前,不管是在学术文献中还是日常语言生活中,母语、外语,第一语言、第二语言等两组概念的定义都还比较混乱。我们认为,“母语”是相对于“外语”而言,其区别在于获得时段不同,不能简单地理解为母国语和外国语的简称。母语(native language)指在语言习得关键期(两岁至青春期开始的十三四岁)内基本掌握的语言;外语(foreign language)是指在语言习得关键期内未能掌握,过后通过学习和训练掌握的语言。而第一语言是同第二语言、第三语言相对的,主要指语言用户对某种语言掌握的程度,掌握最好的是第一语言,以此类推。对于绝大多数人而言,母语即是第一语言,但有的人母语可能不止一种。①徐杰:《语言规划与语言教育》,上海:学林出版社2007 年版,第22 页。上述三环各地区在教育模式上由远及近可以表示如图4:

图4:三环中各区域的语言教育模式

在内环北方方言区,汉语既是绝大多数人的母语,也是他们的第一语言,在此区域施行的语言教育模式是母语教育。考虑到北方方言区汉语使用人口基数巨大,以及受到的外部语言竞争相对较少,这一区域是汉语使用最强势的区域。从汉语国际传播的角度看,这一区域可谓汉语参与国际语言竞争的“大后方”,应通过母语教育巩固和加强汉语的强势地位。

外环中各汉语区域变体是在多语环境下产生发展的,是参与群体层面语言配套的一种选择。如中国南方方言区,大多数语言用户是成长于本地方言的语言环境,其母语是本地方言,地方普通话则是其第二母语;还有部分语言用户出生于来自北方方言区的外来家庭中,自幼习得的是地方普通话,那么这一类用户又是在南方方言区以地方普通话为第一母语。又如在澳门地区,粤、普、英、葡四种语言在澳门青年的母语和外语认同上总体情况是:粤语(第一母语)—普通话(第二母语)—英语(第一外语)—葡语(第二外语);同时,普通话在第二母语上的认同度并不是特别明显(58.5%),比作为第一外语的英语(65.3%)的认同度还要低,二者在语言态度上存在竞争的可能。②覃业位、徐杰:《澳门的语言运用与澳门青年对不同语言的认同差异》,《语言战略研究》2016 年第1 期。还有较为极端的情况,如在部分唐人街地区,新生代华裔生长于方言和当地语言的环境下,华语既不是他们的第一母语,也不是第二母语。因此,在此区域内施行的语言教育模式应采取以母语为导向的第二语言教育。之所以说是以母语为导向,是因为虽然评估一种语言的国际地位以及国际化程度是依据有多少语言用户将其作为外语学习和使用,但考虑到汉语国际传播的具体实际,更应把握的是外环中大小不同的汉语使用地区或社区,因为这是汉语在国际竞争层面的“前线”。从推动语言传播的策略来看,就是要把握不同类型的汉语用户,“固本开源”。强化汉语母语用户,引导汉语作为第二母语用户和汉语作为外语用户向第一母语转化。

这一强化、转化思路需要理念上和策略上的共同努力。理念上就是在维护相对稳定的共同核心语言要素和高质量相互理解度的前提下,允许和尊重汉语普通话大家庭中各区域成员拥有一定的特色,给予境内外广泛存在的普通话变体以平等的地位和充分的尊严。而策略上提倡在全世界范围内对民族共同语的规范从宽掌握,实现民族共同语标准适度多元。徐杰和董思聪从理论上和技术上分析了普通话标准适度多元理念的可行性和可操作性,认为“以北京语音为标准音”的普通话语音标准已经成功地完成了其在百年国语运动中的历史使命,现阶段宜将普通话的语音标准微调为“以北京语音为基础音”,从而主动适应当今世界崭新的语言生态环境,并通过体系性、稳定性和可理解性三项基本诊断标准来区分普通话区域变体的特点和普通话差错的分际。①徐杰、董思聪:《汉民族共同语的语音标准应微调为“以北京语音为基础音”》,《语言科学》2013 年第5 期;董思聪、徐杰:《普通话区域变体的特点与普通话差错的分际》,《语言科学》2015 年第6 期。

由于语言习得关键期是尚未成年且尚不具备独立判断能力的儿童时期,是否为自己创造环境和条件把汉语当作母语来掌握主要是由家长决定。家长的选择主要取决于家长对汉语的认同感和归属感以及掌握汉语是否能对孩子将来发展带来积极影响。我们认为,适时推进民族共同语标准适度多元,给予海内外普通话区域变体以充分的地位和尊严,就能立刻强化方言区尤其是海外华人区对民族共同语的认同感和凝聚力。对许多使用者来说,地方普通话体现了一种独特的认同,不应该被认为是普通话不完美的、有缺陷的使用者。②方小兵:《当前语言认同研究的四大转变》,《语言战略研究》2018 年第3 期。推广普通话的目的是为不同地区人民架设沟通的桥梁,而不是让全国人民都能讲一口标准北京式普通话。事实证明,体系完备、功能稳定、相互具有可理解度的地方普通话确已形成。若从观念上进行转变,适度放宽普通话标准,在更高层次上承认这些已经获得个人和社会普遍认同的区域变体的合理地位,就可以为家长提供更多的理由和动力,鼓励他们给子女创造条件,让子女在幼年时期把汉语当做母语来学习。

扩展环中各国家将汉语当作外语学习,在此区域施行的语言教育模式以外语教育为主。是否将汉语当作外语学习,成年的语言用户会根据个人需要和汉语的价值来做出理性判断和选择。但让我们欣喜的是,随着中国经济的持续快速发展,越来越多的国家将汉语教学纳入国民教育体系,海外汉语学习者正朝向低龄化的方向迈进;同时,依据不同“外语身份”的划分,“低龄化”标志着汉语取得了“基础教育外语”的身份,但还需要向“第一外语”阶段努力。③李宇明:《海外汉语学习者低龄化的思考》,《世界汉语教学》2018 年第3 期。这与我们对于汉语在扩展环中的传播策略不谋而合,通过一段时期的汉语在海外各国基础教育的积累,推动把汉语作为外语向把汉语作为准母语或母语之一的方向发展。

结 论

根据当下汉语国际传播所处的阶段以及面临的挑战,我们极其有必要借鉴英语在国际化历程传播中的历史经验和教训。Kachru“三环同心圆”理论模式既显示出了英语逐层扩散的历史过程,也刻画出了当下英语区域变体影响力强弱的地域分布,所要表达的是今天高度国际化了的英语问题不再是英美国家的“家务事”,而是世界共同面对的问题。英语理所当然地属于全体英语使用者,内环和外环各英语区域变体在影响力上有强弱之分,但在地位上是平等的。

通过“三环同心圆”理论模式来分析汉语国际传播的历史和现实,我们看到的也是一幅由近及远、逐层推进的波浪式扩散画面。不同于之前学者主要依靠政治标准和政治因素来划分汉语传播的“同心三环”,我们强调,应淡化甚至排除政治标准和政治因素,使用语言自身的标准,考虑语言自身的因素,将对语言学问题的讨论回归语言本身。我们采取的是语言学的标准,第一是具体语言区域和汉语标准的关系,第二是具体区域内汉语的实际使用状况。依据这两个标准,内环包括中国内地北方方言区,该地区是汉语标准的制定者,汉语在其中是唯一的语言;外环包括中国内地南方方言区和少数民族地区,香港、澳门、台湾地区,以及新加坡、马来西亚,和海外唐人街华语社区,该环中各个地区是汉语标准的合理发展者,汉语在该环中作为主要语言参与群体层面语言配套;扩展环包括所有把汉语当作外语学习的国家,它们是汉语标准的依赖者,汉语在此环中以外语身份参与群体层面语言配套。

不同环圈中汉语的地位和使用状况具有不同的特点,在致力于提高汉语国际地位、推进汉语国际传播的共同目标下,各环理应采用不同的教育模式和传播策略。在内环北方方言区施行的语言教育模式是母语教育。这一区域是汉语使用最强势的区域,从汉语国际传播的角度看,这一区域可谓汉语参与国际语言竞争的“大后方”,应通过母语教育巩固和加强汉语在此区域内的强势地位。外环中各区域实行的语言教育模式应采取以母语为导向的第二语言教育。这一区域是汉语在国际竞争层面的“前线”。在语言传播策略上,应贯彻民族共同语标准适度多元的理念,在全世界范围内对民族共同语的规范从宽掌握,给予海内外普通话地域变体以充分的地位和尊严,以加强中国境内方言区、少数民族地区以及海外华人区对民族共同语的认同感和凝聚力。强化汉语母语用户,引导汉语作为第二母语用户和汉语作为外语用户向第一母语转化。

在扩展环中施行的语言教育模式是外语教育。随着中国经济的发展,越来越多的国家将汉语纳入国民教育体系,海外汉语学习者正朝向低龄化的方向发展,应通过一段时期的汉语在海外各国基础教育的积累,推动把汉语作为外语向把汉语作为准母语或母语之一的方向发展。