梁武帝的佛教活动

——兼谈寺院公共场域的作用

普 慧

(四川大学 中国俗文化研究所,四川 成都610065)

梁武帝萧衍是中国历史上最为崇佛的皇帝。登位第三年(504)就开始虔诚崇信佛教,公开表态支持佛教,不久又尊奉佛教为“正道”,视其余诸家思想为“邪道”。①梁武帝《诏》:“道有九十六种,唯佛一道,是于正道,其余九十五种,名为邪道。朕舍邪外,以事正内诸佛如来。”见〔唐〕道宣:《广弘明集》卷四,《大正藏》第52 册,东京:大正一切经刊行会1924—1934 年版,第112 页。实际上,萧衍对待儒、释、道三教的态度是会通的,并不像他表面上说的那么绝对。并受“佛戒”“菩萨戒”②〔唐〕李延寿:《南史》卷六《梁纪上·武帝纪》:“(天监)十八年(519),夏四月丁巳,帝于无碍殿受佛戒。”见北京:中华书局1975 年版,第197 页。〔唐〕道宣《续高僧传》卷六《慧约传》:“(天监)十八年己亥,四月八日,天子发宏誓心,受菩萨戒。”见郭绍林点校,北京:中华书局2014 年版,第185 页。本文引《续高僧传》之文,均出自郭绍林点校本,但某些标点重新标定,与郭本略有不同,特此说明。,四次“舍身”同泰寺③《梁书·武帝纪》载为3 次,《南史》卷七《梁纪中·武帝纪》则载为4 次。见中华书局1975 年版。,积极讲经、建寺,极大地推动了佛教的发展。有关萧衍的佛教思想与活动,学界多有研究,看似再无可言之处,然细察之,仍尚有诸多方面可以再加阐释。

一、白衣僧正

梁武帝萧衍及其子萧统、萧纲、萧绎等与名僧交往更是殷勤有加。被称为“梁代三大家”的僧旻、法云、智藏,尤得梁皇室之推崇。对僧旻,“乃眷帝情,深见悦可,因请为家僧,四事供给。”④〔唐〕道宣:《续高僧传》卷五《僧旻传》,郭绍林点校,北京:中华书局2014 年版,第156、158—159 页。僧旻迁化,“天子悲惜,储君嗟惋。……丧事大小,随由备办。……贵人、君子,皆景慕焉。”⑤〔唐〕道宣:《续高僧传》卷五《僧旻传》,郭绍林点校,北京:中华书局2014 年版,第156、158—159 页。对法云,“梁氏高临,甚相钦礼。天监二年,敕使长召出入诸殿。……寻又下诏,礼为家僧,资给优厚。”⑥〔唐〕道宣:《续高僧传》卷五《法云传》,郭绍林点校,北京:中华书局2014 年版,第162 页。对智藏,“帝将受菩萨戒,……而帝意在于智藏。……皇太子尤相敬接,将致北面之礼,肃恭虔往,朱轮徐动,鸣笳启路,降尊下礼,就而谒之,从遵戒范,永为师傅。”⑦〔唐〕道宣:《续高僧传》卷五《智藏传》,郭绍林点校,北京:中华书局2014 年版,第173 页。由上看出,梁帝王、士大夫、文人仰慕名僧之风范,并以弟子礼参拜,已经成为一种社会风气。萧衍、萧统、萧纲、萧绎这些权力至高无上、容颜至尊无比的帝王,对僧人自甘屈躬,殷切虔敬,因而在文人士大夫中几乎形成了这样一种普遍的心态:即能与名僧结交、友善,不仅可以学到最时髦、最流行的佛教知识,以适应社会上普遍崇佛的需要,还可以借此抬高自己的身价和地位。所以,文士们无不抢着结交僧侣。所谓“天子下礼承修,荣贵莫不来敬。”①〔唐〕道宣:《续高僧传》卷五《智藏传》,郭绍林点校,北京:中华书局2014 年版,第169、170—172 页。然而,最高统治者梁武帝的敬佛,不仅仅是出于信仰的虔诚,或许还有其它的目的。

帝欲自御僧官,维任法侣,勑主书遍令许者署名。于时盛哲,无敢抗者,皆匿然投笔。后以疏闻藏,藏以笔横轹之,告曰:“佛法大海,非俗人所知。”帝览之,不以介意。斯亦拒略万乘,季代一人而已。而帝意弥盛,事将施行于世,虽藏后未同,而勑已先被。晚于华光殿设会,众僧大集,后藏方至。帝曰:“比见僧尼多未调习,白衣僧正不解律科,以俗法治之,伤于过重。弟子暇日欲自为白衣僧正,亦依律立法。此虽是法师之事,然佛亦复付嘱国王。向来与诸僧共论,咸言不异。法师意旨如何?”藏曰:“陛下欲自临僧事,实光显正法。但僧尼多不如律,所愿垂慈矜恕,此事为后。”帝曰:“弟子此意,岂欲苦众僧耶?正谓俗愚过重,自可依律定之。法师乃令矜恕,此意何在?”答曰:“陛下诚欲降重从轻,但末代众僧,难皆如律,故敢乞矜恕。”帝曰:“请问诸僧犯罪,佛法应治之不?”答曰:“窃以佛理深远,教有出没,意谓亦治亦不治。”帝曰:“惟见付嘱国王治之,何处有不治之说?”答曰:“调达②调达:为提婆达多(Devadatta)之略称。提婆达多为斛饭王(Dro odana)之子、阿难(Ananda)之弟、佛陀堂弟。佛陀成道后尝回家省亲,提婆达多与兄阿难及其他释迦族青年难陀(Nanda)、阿那律(Aniruddha)、优波离(Up li)等随佛出家。初期12 年间,道心坚定,勤于修持,从之者逾五百。又得摩揭陀国(Magadha)王子阿阇世(Aj ta atru)供养,遂利欲膨胀,逼佛陀退位,由其主导僧伽。又分裂僧团,设计谋害佛陀,而佛陀却并未直接治其罪行。最后是调达欲以毒爪挠佛足时,自行堕入地狱。亲是其事,如来置之不治。”帝曰:“法师意谓调达何人?”答曰:“调达乃诚不可测。夫示迹正欲显教,若不可不治,圣人何容示此?若一向治之,则众僧不立;一向不治,亦复不立。”帝动容,追停前勑。诸僧震惧,相率启请。帝曰:“藏法师是大丈夫心,谓是则道是,言非则道非。致词宏大,不以形命相累。诸法师非大丈夫,意实不同,言则不异。弟子向与藏法师硕诤,而诸法师默然无见助者,岂非意在不同耳。”事遂获寝。藏出告诸徒属曰:“国王欲以佛法为己任,乃是大士用心。然衣冠一家,子弟十数,未必称意,况复众僧,五方混杂,未易辩明,正须去其甚泰耳。且如来戒律,布在世间,若能遵用,足相纲理。僧正非但无益,为损弘多,常欲劝令罢之,岂容赞成此事。”或曰:“理极如此,当万乘之怒,何能夷然?”藏笑曰:“此实可畏!但吾年老,纵复阿旨附会,终不长生。然死本所不惜,故安之耳。”后法云谓众曰:“帝于义理之中,未能相谢,一日之事,真可愧服。”不久,勑于彭城寺讲《成实》,听侣百余,皆一时翘秀,学观荣之。又勑于慧轮殿讲《波若经》,别勑大德三十人预座。藏开释发畅,各有清拔,皆着私记,拟后传习。天监末年春,舍身大忏,招集道俗,并自讲《金刚般若》,以为极悔,唯留衣钵,余者倾尽,一无遗余。③〔唐〕道宣:《续高僧传》卷五《智藏传》,郭绍林点校,北京:中华书局2014 年版,第169、170—172 页。

这一段对话,透露出几个信息:

1.梁武帝萧衍发勑文想做“白衣僧正”(即在家的最高僧官,管理僧界),令同意者签名。其时“盛哲”(僧界之高僧大德),不敢违抗,纷纷签名。

2.只有智藏法师敢于抗旨,并公开宣布“佛法大海,非俗人所知”。

3.萧衍不以介意,反而做“僧正”的想法更加强烈。

4.萧衍直接在皇宫华光殿设僧俗大会,表示要做“白衣僧正”,依佛教戒律立法,规范僧人的思想和行动。萧衍承认此事虽为佛教出家众内部之事,但是佛陀曾经把规范僧尼的事嘱咐过国王。这就在另外一个层面反驳了智藏的“俗人不懂佛教”的说法,为自己出任“白衣僧正”找到了史料依据。

5.智藏先是恭维,皇帝亲临僧人的事情,是对佛法的彰显。但他马上强调,佛界僧尼严格恪守戒律的并不多,祈愿皇帝怜悯宽恕。其实,智藏的这个理由显然是站不住脚的。既然僧尼多不恪守戒律,自然应该加强僧人思想、道德、行为的教育和管理才是,怎么能以此作为推诿的借口呢。

7.萧衍听从了智藏的说法,放弃了加强僧尼戒律的约束管理的做法而改为大倡义理宣讲。

由此一事件可以看出,萧衍礼敬高僧大德,其目的似乎是希望得到僧界对他的认可而名正言顺地出任“白衣僧正”,成为人们精神信仰领域的领袖——“转轮圣王”①转轮圣王(cakra-varti-r jan):又称转轮王、飞行皇帝等,意即像旋转不停之转轮宝(战车),永恒长转。转轮圣王喻佛陀,即指以正法统御世界,国土丰饶,众生和乐。。所以,萧衍真正的目的不在于加强僧尼管理,完善戒律,而在于把世俗世界皇帝的最高权力与宗教世界教皇的统治权力合而为一。而智藏的目的,也不是反对僧尼的严格管理,而是借机反对萧衍自任“白衣僧正”。他是在为捍卫教权的独立性而努力,因此,敢于冒生命危险。结果是,在智藏激烈的辩驳下,一场由萧衍发起的意在独揽政、教权力的愿望被成功地阻止了。

二、盛办法会

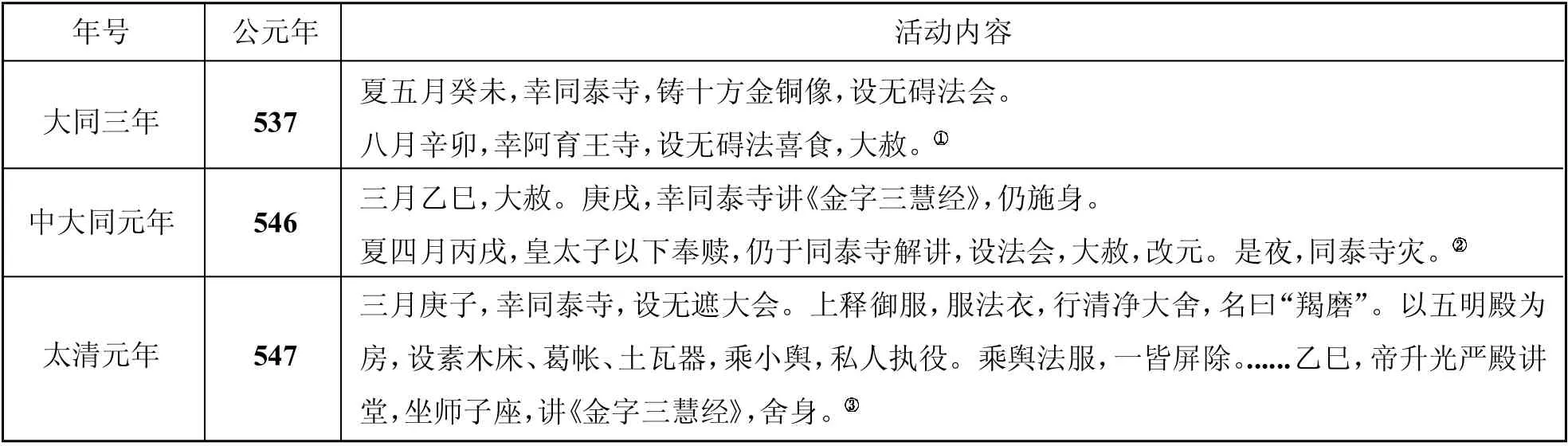

齐梁帝王、文士不只局限于与名僧的交往上,他们还常常举办大型法会,宣扬佛教,同时亦借机显示自己的政治实力和文化地位,以期达到教化百姓、拉拢文士、稳固统治的目的。在每一次举办的大型法会上,都要请高僧大德或帝王名士讲经说法,对一些重要的佛教典籍进行研究、探讨。同时文士们还要创作诗文赞扬佛教法事,以此促进文化的高层的交流与大众的普及。现存文献记录最早的由帝王主办的大法会是,“永明七年十月,文宣王招集京师硕学名僧五百余人,请定林寺僧柔、谢寺慧次法师于普弘寺迭讲,……即座仍请祐及安乐智称法师,更集尼众二部名德七百余人,续讲《十诵律》,……八年正月二十三日解座。设三业三品,别施奖有功劝不及,上者得三十余件,中者得二十许种,下者数物而已。”这一场法会不仅规模宏大,而且持续的时间长,历时四个月。萧子良既为主办人,文人学士必自告奋勇参加。此“硕学”者,虽未明言何人,但可以肯定是西邸文学集团中比较著名的人士。永明七年(489),正是西邸文学集团最为活跃的一年,著名的“竟陵八友”正好都在京师。“八友”皆信佛,估计不会错过这样的机会。翌年(490)二月后,周颙和王俭相继去世。之后,“竟陵八友”的主要成员被调离京城。入梁,梁武帝萧衍更集手中的政治和经济权力,频繁举办大型法会。汤用彤谓:“《南史》载帝设大会十六次。”此盖合法会、受戒、讲经等集会统而言之,若单就法会来说,则《南史》记载并无“十六次”之多。

据《梁书》卷三《武帝纪》以及其他《列传》载,可统计出萧衍出席法会的次数及活动内容。

年号中大通元年中大通三年中大通五年中大同元年大同中太清元年公元年529 531 533 546 535—546 547活动内容秋九月辛巳,朱雀航华表灾。以安北将军羊侃为青、冀二州刺史。癸巳,舆驾幸同泰寺,设四部无遮大会,因舍身,公卿以下,以钱一亿万奉赎。冬十月己酉,舆驾还宫,大赦,改元。冬十月己酉,行幸同泰寺,高祖升法座,为四部众说《大般若涅槃经》义,迄于乙卯。前乐山县侯萧正则有罪流徙,至是招诱亡命,欲寇广州,在所讨平之。十一月乙未,行幸同泰寺,高祖升法座,为四部众说《摩诃般若波罗蜜经》义,讫于十二月辛丑。二月癸未,行幸同泰寺,设四部大会,高祖升法座,发《金字摩诃波若经》题,讫于己丑。二月,高祖幸同泰寺开讲,设四部大会,众数万人。三月乙巳,大赦天下。……法驾出同泰寺大会,停寺省,讲《金字三慧经》。夏四月丙戌,于同泰寺解讲,设法会。大赦,改元。于台西立士林馆,领军朱异、太府卿贺琛、舍人孔子袂等递相讲述。皇太子、宣城王亦于东宫宣猷堂及扬州廨开讲,于是四方郡国,趋学向风,云集于京师矣。兼笃信正法,尤长释典,制《涅槃》《大品》《净名》《三慧》诸经义记,复数百卷。听览余闲,即于重云殿及同泰寺讲说,名僧硕学,四部听众,常万余人。三月庚子,高祖幸同泰寺,设无遮大会,舍身,公卿等以钱一亿万奉赎。

年号大同三年中大同元年太清元年公元年537 546 547活动内容夏五月癸未,幸同泰寺,铸十方金铜像,设无碍法会。八月辛卯,幸阿育王寺,设无碍法喜食,大赦。三月乙巳,大赦。庚戌,幸同泰寺讲《金字三慧经》,仍施身。夏四月丙戌,皇太子以下奉赎,仍于同泰寺解讲,设法会,大赦,改元。是夜,同泰寺灾。三月庚子,幸同泰寺,设无遮大会。上释御服,服法衣,行清净大舍,名曰“羯磨”。以五明殿为房,设素木床、葛帐、土瓦器,乘小舆,私人执役。乘舆法服,一皆屏除。......乙巳,帝升光严殿讲堂,坐师子座,讲《金字三慧经》,舍身。

萧统有《开善寺法会诗》描绘了法会的盛况:

栖乌犹未翔,命驾出山庄。诘屈登马岭,回互入羊肠。稍看原蔼蔼,渐见岫苍苍。落星埋远树,新雾起朝阳。阴池宿早雁,寒风催夜霜。兹地信闲寂,清旷惟道场。玉树琉璃水,羽帐郁金床。紫柱珊瑚地,神幢明月玚。牵萝下石磴,攀桂陟松梁。涧斜日欲隐,烟生楼半藏。千祀终何迈,百代归我皇。神功照不极,叡镜湛无方。法轮明暗室,慧海渡慈航。尘根久未洗,希沾垂露光。④〔唐〕道宣:《广弘明集》卷三〇,《大正藏》第52 册,东京:大正一切经刊行会1924—1934 年版,第352 页下、353 页上。

这首诗描写了从山庄出发到寺院的路途景物和佛寺中高古、辉煌、壮丽的气象以及法会带给人们的神力。“神功”“叡镜”“法轮”“慧海”,这些神秘、神圣、神奇的佛教神器,赋予了人们无尽的希冀和神往。作者极尽浓墨重彩、铺张扬厉,渲染了开善寺法会庄严盛大的气势。

皇上亲自主持操办,王公贵族、文人学士无不争先恐后,上行下效,主唱仆从,故其规模之宏大,场面之壮观,足以令人叹为观止。

三、公共场域的寺院

举办盛大法会,必须依赖场地。所以,寺庙建设便成了宋、齐、梁时期帝王、重臣、文士的又一个兴趣和任务,而梁武帝萧衍尤其甚矣。晚唐诗人杜牧《江南春》尝写道:“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”⑤〔唐〕杜牧:《樊川文集》第三《江南春》,何锡光注,成都:巴蜀书社2007 年,第297 页。这首诗是杜牧由宣州(今属安徽宣城)经江宁(今属南京)往扬州访淮南节度使牛僧孺途中所写。他看到江南寺庙林立的情景,发出了无限的感慨,慨叹萧衍大力支持佛教建设寺院,却断送了大好江山。但该诗将佛教寺庙与烟雨朦胧的绿景联系到一起,却又描绘出了一幅意境深邃的图画。那么,整个南朝是否有寺480 座,恐怕杜牧当时并未考证过。宋张表臣《珊瑚钩诗话》:“杜牧诗云:‘南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。’帝王所都而四百八十寺,当时已为多,而诗人侈其楼阁台殿焉。”①〔宋〕张表臣:《珊瑚钩诗话》卷二,宋百川学海本。认为杜牧嫌其佛寺楼阁台殿奢多,似乎以实为情。清王仲儒说:“‘四百八十寺’,无景不收入结句,包罗万象,真天地间惊人语也。”②〔清〕范大士:《历代诗发》,清康熙三十七年(1698)虚白山房刻本。似也着眼实处。然而,仔细揣摩,又觉杜牧乃为虚写。有杜牧另一首诗参证:“十载飘然绳检外,樽前自献自为酬。秋山春雨闲吟处,倚遍江南寺寺楼。”③〔唐〕杜牧:《樊川文集》第二《念昔游》,何锡光注,成都:巴蜀书社2007 年版,第193 页。“倚遍江南寺寺楼”,显然是说江南寺庙遍布,楼台亭榭存于寺庙,成为寺院人工美景的重要组成部分。实际上,南朝的佛寺数量远远不止480 座。梁武帝时期,“都下佛寺五百余所,穷极宏丽。僧尼十余万,资产丰沃。”④〔唐〕李延寿:《南史》卷七〇《循吏·郭祖深传》,北京:中华书局1975 年版,第1721 页。在“6 世纪上半叶,建康据称有700 多座寺庙,而在梁朝境内共有2816 座寺庙。”⑤〔美〕陆威仪(Mark Edward Lewis):《哈佛中国史·南北朝:分裂的帝国》(History of Imperial China——China Between Empires:The Northern and Southern Dynasties)第四章《城市的变化·作为半公共空间的佛寺》,李磊译,周媛校,清人刘世珩《南朝寺考·序》说:“梁世合寺二千八百四十六,而都下乃有七百余寺。”⑥〔清〕刘世珩:《南朝寺考·序》,《大藏经补编》第14 册,台北:华宇出版社1985 年版,第620 页。这是目前数字最多的统计。若按法琳的统计,整个南朝佛寺和僧尼,刘宋有1,913 所、僧尼36,000 人,萧齐有2,015 所、僧尼32,500 人,萧梁有2,846 所、僧尼82,700 余人,陈有1,232 所、僧尼32,000 人,共计佛寺8,006 所、僧尼183,200余人。⑦〔唐〕法琳:《辩正论》卷三《十代奉佛上篇》,《大正藏》第52 册,第503 页上、503 页下。由此可以想见,南朝佛寺的数量之多、僧尼之众。其中都市佛寺,大致能占1/4。

与北朝佛寺不同的是,南朝的佛寺,尤其是都市的一些著名佛寺,多由帝王、将相、文士所捐修。兹举几例:

道场寺 位于今南京市秦淮区中华门外。东晋时期,与庐山东林寺并为南方佛教丛林之两大中心。据传,始建于东晋太宁初年(323—325),又名斗场寺,或以所在村得名。清陈作霖《南朝佛寺志》卷一:“斗场寺,在秣陵县三桥篱门外斗场里,因以里名寺。《高僧传》皆云‘道场寺’。殆慧皎以‘斗’非佛旨,遂以‘道’字音近而呼。与寺前有市,亦名‘斗场市’”⑧〔清〕孙文川、陈作霖:《南朝佛寺志》,《中国佛寺史志汇刊》第2 册,台北:宗青图书公司1980—1984 年版,第104 页。据载,道场寺由司空谢石所建,故又称谢司空寺、谢寺。⑨僧祐:《出三藏记集》卷八《六卷泥洹经记》:“义熙十三年十月一日,于谢司空石所立道场寺出此《方等大般泥洹经》。”见苏晋仁、萧链子点校,北京:中华书局1995 年版,第316 页。谢石为东晋名将,“初拜秘书郎,累迁尚书仆射。征句难,以勋封兴平县伯。淮肥之役,诏石解仆射,以将军假节征讨大都督,与兄子玄、琰破苻坚。先是,童谣云:‘谁谓尔坚?石打碎。’故桓豁皆以‘石’名子,以邀功焉。坚之败也,虽功始牢之,而成于玄、琰,然石时实为都督焉。迁中军将军、尚书令,更封南康郡公。于时学校陵迟,石上疏请兴复国学,以训胄子,班下州郡,普修乡校。”⑩房玄龄等:《晋书》卷七九《谢安传》,北京:中华书局1974 年版,第2072 页。这段话说的是,秦晋(前秦、东晋)“淝水之战”晋胜秦的战略总指挥是谢石。而刘牢之、谢玄、谢琰只是前线战役的指挥者。因此,谢石战略上的统筹帷幄可能更是胜利的保证。这也与童谣相应。从史料上看,谢石参与的佛教活动极少,而其兄谢安则有许多僧友。如,谢安“寓居会稽,与王羲之及高阳许询、桑门支遁游处,出则渔弋山水,入则言咏属文,无处世意。”11房玄龄等:《晋书》卷七九《谢安传》,北京:中华书局1974 年版,第2072 页。道场寺在晋末刘宋时期,影响巨大。梵、汉高僧云集,佛驮跋陀罗、法显、慧观、慧严、僧馥、法业、宝云、偶法、慧义、慧询、法庄等相与问答,传经译典,禅观修习。至齐梁,法畅、昙迁等驻锡道场寺,虽声名不及晋宋时期,但于齐梁北京:中信出版社2016 年版,第143 页。这个说法源于法琳《辨正论》卷三《十代奉佛上篇》引《舆地图》:“都下旧有七百余寺。”(《大正藏》第52 册,东京:大正一切经刊行会1924—1934 年版,第503 页下。)时期,仍是重要宝剎。

庄严寺(谢寺) 孙文川遗稿、陈作霖整理之《南朝佛寺志》卷一:“庄严寺,晋穆帝永和四年(348年)镇西将军谢尚舍宅所造也,亦号塔寺。其地南,直竹格港,临秦淮。(即今之竹竿巷格竿港巷音之转耳)。逮宋大明中,路太后置庄严寺,嫌其同名,改此寺为谢镇西寺,或称谢寺。历代高僧有:昙无谶、慧次、僧宝、僧智、智宗,皆止于此。陈宣帝太建元年(569 年),寺焚。后五年,豫州剌史程文秀修复,敕改名曰:兴严。有寺塔记、石刻及井槛铭。至宋绍兴中,犹存徙其寺于真武庙北也。”①〔清〕孙文川、陈作霖:《南朝佛寺志》,《中国佛寺史志汇刊》第2 册,台北:宗青图书公司1980—1984 年版,第42 页。东晋谢尚是陈郡谢氏家族的重要人物,文武全才,号镇西将军,都督豫冀幽并四州军事。齐梁时,谢寺因慧次的驻锡而声誉隆盛。慧次“迄宋季齐初,归德稍广,每讲席一铺,辄道、俗奔赴。沙门智藏、僧旻、法云等,皆幼年俊朗慧悟天发,并就次请业焉。文慧、文宣悉敬以师礼,四事供给。”②〔梁〕慧皎:《高僧传》卷八《慧次传》,汤用彤校注,北京:中华书局1992 年版,第326 页。因而,谢寺于齐梁时期,可谓建康弘法中心之一。

定林寺 定林寺分为上、下两寺,定林寺在钟山下,“其地名蒋陵里。宋元嘉元年(424 年),为僧慧览造。”⑦〔清〕刘世珩:《南朝寺考》,《大藏经补编》第14 册,台北:华宇出版社1985 年版,第658 页。然而,慧皎《高僧传》说:“宋文请下都止钟山定林寺。”⑧〔梁〕慧皎:《高僧传》卷十一《慧览传》,汤用彤校注,北京:中华书局1992 年版,第418 页。并未言及由慧览所造。从语义上看,反倒是慧览来之前,定林寺就有了。之后,罽宾(Ka m r)僧人昙摩密多于“元嘉十年(433 年)还都,止钟山定林下寺。密多天性凝靖,雅爱山水,以为钟山镇岳,埒美嵩华。常叹下寺基构,临涧低侧。于是乘高相地,揆卜山势,以元嘉十二年(435 年)斩石刊木,营建上寺。士庶钦风,献奉稠迭,禅房殿宇,郁尔层构。于是息心之众,万里来集,讽诵肃邕,望风成化。定林达禅师,即神足弟子,弘其风教,声震道俗,故能净化,久而莫渝,胜业崇而弗替,盖密多之遗烈也。爰自西域,至于南土,凡所游履,靡不兴造檀会,敷陈教法。”①〔梁〕慧皎:《高僧传》卷三《昙摩密多传》,汤用彤校注,北京:中华书局1992 年版,第122 页。从此,分为下、上两寺。定林寺,尤其是上定林寺在齐梁时期极为著名。驻锡之僧俗皆为一时之选。僧远、僧柔、僧祐及著名文学批评家刘勰皆为上定林寺的佼佼者。尤其是大律师僧祐,著述颇丰:《出三藏记集》十五卷、《萨婆多部相承传》《十诵义记》《释迦谱》五卷、《世界记》五卷、《法苑集》十卷、《弘明集》十四卷、《法集杂记传铭》十卷,共8 种,总名为《释僧祐法集》。僧祐自序:“僧祐漂随前因,报生阎浮。幼龄染服,早备僧数。而慧解弗融,禅味无纪。剎那之息徒积,锱毫之勤未基。是以惧结香朝,惭动钟夕,茫茫尘劫,空阅斩筹。然窃有坚誓,志是大乘,顶受‘方等’,游心‘四含’。加以山房寂远,泉松清密。以讲席间时,僧事余日,广讯众典,披览为业。或专日遗飡,或通夜继烛。短力共尺波争驰,浅识与寸阴竟晷。虽复管窥迷天,测惑海,然游目积心,颇有微悟。遂缀其闻,诫言法宝,仰禀群经,傍采记传,事以类合,义以例分。显明觉应,故序‘释迦’之谱;区辩六趣,故述世界之记;订正经译,故编三藏之录;尊崇律本,故铨师资之传;弥纶福源,故撰法苑之篇;护持正化,故集弘明之论。且少受律学,刻意毘尼。旦夕讽持,四十许载;春秋讲说,七十余遍。既禀义先师,弗敢坠失;标括章条,为律记十卷;并杂碑记撰为一帙。总其所集凡有八部,冀微启于今业,庶有藉于来津。岂曰善述,庶非妄作。但理远识近,多有未周;明哲傥览,取诸其心;使道场之果,异迹同臻焉。”②〔梁〕僧祐:《出三藏记集》卷十二《释僧祐法集总目录序》,北京:中华书局1995 年版,第457—458 页。在这八部书中,集录了很多古记遗文,是为重要的佛教文史资料。然世事多变,僧祐著述散佚严重,现存只有《释迦谱》《出三藏记集》《弘明集》留世。僧祐钟情于佛教文献的搜集整理与学术研究,在齐梁时期的学问僧当中也是不多见的。这可能与他有一个得力的学人弟子刘勰分不开。刘勰依僧祐10 余年,除了学习佛教以外,其情志、兴趣还在于世俗学术与文学方面。从其《文心雕龙》可以看出,刘勰的学术功力、文献功底和文学知识都是极为出色的。因此,可以推测,刘勰参与了僧祐佛教著述的工作。齐末,因僧柔在上定林寺,后来成为成实论三大家的僧旻、法云、智藏都聚集于上定林寺,从僧柔学习。梁时,僧旻又挑选刘勰等一起整理佛典,完成了佛典的选编。下定林寺因求那跋摩、僧镜、昙无谶、菩提达摩、宝志居之而同负盛名。从上、下寺所居僧人来看,下定林寺偏重于习禅神异;上定林寺则以义学为主,以戒为师。

以上所举佛寺的修建,大多在宋至梁期间。而梁武帝萧衍在前朝寺庙的修缮、扩建方面,提供了极大的方便。更为突出的是,他自己兴建了一批寺院。据刘世珩《南朝寺考》卷五载,萧衍直接指令兴建的寺庙有:

智度寺“在青溪边。梁天监元年,武帝为母献后造是寺,以资冥佑焉。”③《大藏经补编》第14 册,第695、697 页。

仙窟寺“在天阙山西峰,中有石洞……梁武帝于其下置寺,赐今额。”④《大藏经补编》第14 册,第695、697 页。

光宅寺 该寺是现存资料记录最为丰富的一座寺庙。“齐武帝永明元年(483),望气者,言娄湖有天子气,乃筑青溪旧宫作娄湖苑以厌之。……天监六年(507),初置光宅寺,(萧衍)帝舍宅造寺。未成,先于小庄严寺造无量寿佛像,长丈九尺。既成,移置光宅寺。”①〔清〕刘世珩:《南朝寺考》卷上,《大藏经补编》第14 册,台北:华宇出版社1985 年版,第700 页上。著名僧人有僧正法师(法云)②大僧正:“僧正”,乃为僧官之一。《僧史略》:“僧正者何?正政也,自正正人克敷政令故曰也。盖以比丘无法如马无辔勒牛无贯绳,渐染俗风,将乖雅则。故设有德望者,以法而绳之,令归于正,故曰僧正也。此伪秦僧为始也。”(《大正藏》第54册,第242 页下。)大僧正,则为僧官之极者。梁代,武帝萧衍曾敕两位法师为大僧正,一为法云寺云光,一为光宅寺法云。云光,历代僧传皆未立传,不知何故。宋志磐《佛祖统纪》卷五一:“梁武帝诏云光法师为大僧正。”(《大正藏》第49 册,第454 页上。)法云被敕为大僧正,在道宣《续高僧传》卷五《法云传》有明确记载:“天监二年(503 年),勅使长召出入诸殿,影响弘通之端,囋扬利益之渐;皇高亟延义集,未曾不勅令云先入后下诏令。时,诸名德,各撰《成实》义疏。云乃经论合撰,有四十科,为四十二卷,俄寻究了。又勅于寺,三遍敷讲。广请义学,充诸堂宇。勅给传诏,车牛吏力,皆备足焉。至七年(508)制注大品。朝贵请云讲之,辞疾不赴。帝云‘:弟子既当今日之位,法师是后来名德。流通无寄,不可不自力为讲也。’因从之。寻又下诏,礼为家僧,资给优厚。勅为光宅寺主,创立僧制,雅为后则。……普通六年(525 年)勅为大僧正,于同泰寺设千僧会,广集诸寺知事。及学行名僧,羯磨拜授,置位羽仪,众皆见所未闻,得未曾有。尔后虽遘疾时序,而讲说无废。及于扶接登座,弊剧乃止。至御幸同泰,开大涅槃,勅许乘舆上殿,凭几听讲。及遭父忧,由是疾笃,至于大渐。以大通三年(529 年)三月二十七日初夜,卒于住房,春秋六十有三。二宫悲惜,为之流恸。勅给东园秘器,凡百丧事,皆从王府。下勅令葬定林寺侧。太子中庶琅瑘王筠为作铭志,弟子周长胤等,有犹子之慕,创造二碑立于墓所,湘东王萧绎各为制文。”(〔唐〕道宣《续高僧传》卷五《法云传》,郭绍林点校,北京:中华书局2014 年版,第162—164 页。)志磐《佛祖统纪》卷三七:“(普通)六年(525 年),勅光宅寺法云为大僧正,官给吏力。”(《大正藏》第49 册,第350 页上。)明确了法云享有官方待遇。看来,法云作为大僧正,的确做了不少僧伽制度的建设工作。、法悦、昙瑗等,慧皎《高僧传》立有法悦、昙瑗传,道宣《续高僧传》为法云立传。在萧梁,光宅寺因有大僧正法云的驻锡,得到了皇室、大臣、文士的经济和文化的大力支持,其佛教活动日益频繁,特别是由萧统、萧纲参与主持的两场持续时间长的佛教义理的大讨论,成为梁代思想世界的一道靓丽风景线,留下了诸多僧俗的诗与文。据现存资料显示,直接以光宅寺为题名的,诗有梁简文帝萧纲《游光宅寺应令》,文有沈约的《光宅寺剎下铭》《上钱随喜光宅寺启》,碑铭有梁元帝萧绎《光宅寺大僧正法师碑铭》,书有昙瑗《与梁朝士书》。③〔明〕葛寅亮:《金陵梵剎志》卷四三,《大藏经补编》第29 册,第329 页上。

萧帝寺 “梁高祖所立也,在光宅寺之旁。”④《大藏经补编》第14 册,第700 页上、702 页上、705 页上、708 页上、709 页上。

皇宅寺“在蒋陵。梁天监八年,于寺作佛会,凡上士一百八人。敕沈约为《舍身愿疏》焉。”⑤《大藏经补编》第14 册,第700 页上、702 页上、705 页上、708 页上、709 页上。沈约《舍身愿疏》:“大梁天监之八年,……在于新所创蒋陵皇宅(寺),请佛及僧,髣髴祇树;息心上士,凡一百人。”⑥〔唐〕道宣:《广弘明集》卷二十八,《大正藏》第52 册,第323 页下。

解脱寺“在太清里。梁天监十年,武帝为德皇后造,欲其解脱恶业,故寺为名。”⑦《大藏经补编》第14 册,第703 页上、704 页上。

同行寺“梁天监初,武帝与宝志公登幕府山,见林峦殊胜,命建寺,因名‘同行’。”⑧《大藏经补编》第14 册,第703 页上、704 页上。

开善寺“梁天监十三年冬,葬释宝志于钟山独龙阜,仍即墓所立开善精舍。”⑨《大藏经补编》第14 册,第700 页上、702 页上、705 页上、708 页上、709 页上。

天光寺“在同夏里,梁武帝故时所居也。”⑩《大藏经补编》第14 册,第700 页上、702 页上、705 页上、708 页上、709 页上。

大爱敬寺“在钟山竹涧。梁普通元年,武帝为太祖文皇帝造。越三年,建七层灵塔。大通四年,又造旃檀像,长一丈六尺。方造寺时,中书令王骞旧墅在侧,有王导赐田八十顷,从求不得,遂逼夺之。”11《大藏经补编》第14 册,第700 页上、702 页上、705 页上、708 页上、709 页上。

同泰寺“衍崇信佛道,于建业起同泰寺。”12〔南北朝〕魏收等:《魏书》卷八九《萧衍传》,北京:中华书局1974 年版,第2187 页。“大通元年春正月,……帝创同泰寺,至是开大通门以对寺之南门,取反语以协同泰。自是晨夕讲义,多由此门。三月辛未,幸寺舍身。甲戌还宫,大赦,改元大通,以符寺及门名。”13〔唐〕李延寿:《南史》卷七《梁本纪中》,北京:中华书局1975 年版,第205 页。佛教内部记录该寺的是《续高僧传》:“大通元年,于台城北,开大通门,立同泰寺。楼阁台殿,拟则宸宫。九级浮图,回张云表。山树园池,沃荡烦积。”①〔唐〕道宣:《续高僧传》卷一《宝唱传》,郭绍林点校,北京:中华书局2014 年版,第10 页。清人刘世珩则认为同泰寺“在宫城北掖门外路西,本吴之后苑,晋廷尉故署也。梁武帝以其地为寺,于宫后别开一门,名大通门,对寺之南门,取反语,以协‘同泰’为名。……寺有浮图九层,大殿六所,小殿及堂十余所;东西般若台各三层,大佛阁七层。璇玑殿外,积石为山,盖天仪激水,随滴而转。所铸十方金像,十方银像,皆极壮丽。”②〔清〕刘世珩:《南朝寺考》,《大藏经补编》第14 册,第714 页上。

从以上材料看,这些寺庙均属皇家寺庙,其建设经费,自然由国库支出。其中,最为奢华、排场的当属同泰寺。该寺建设资金不仅由国库支付,更因萧衍4 次“舍身”而得到王公贵族大臣等的巨额赎金。因此,同泰寺的构筑,自然要比一般寺庙奢侈华丽、阔气排场。不仅有数量可观的大殿、法堂等宗教活动场地,更有人工营造的亭台楼阁,山树池苑。身置其中,既可感受佛法的庄严,又可审美山水的妙趣。信仰、审美、生活,融为一体。一个有趣的现象是,与其它寺庙高僧大德云集情况不同的是,同泰寺几乎没有驻锡的高僧大德,似乎这里最高精神领袖的位置(high position)已经是专门留给皇帝萧衍的。

萧衍出席的每一次佛教活动,都可以说是对佛教的极大支持。萧梁时期都市佛教寺庙的大量修建,一方面给民众带来了沉重的经济负担,③〔南北朝〕魏收等:《魏书》卷八九《萧衍传》:“初,衍崇信佛道,于建业起同泰寺,又于故宅立光宅寺,于钟山立大爱敬寺,兼营长干二寺;皆穷工极巧,殚竭财力,百姓苦之。”见北京:中华书局1974 年版,第2187 页。另一方面却为城市居民的宗教信仰提供了实践场地,为佛教的译经、义理、讲说、传道,拓展了平台,极大地促进了佛教的理论提升和大众化的普及;同时,都市佛寺在完成其宗教传播功能的同时,也为市民提供了佛教审美教化和休闲娱乐活动所必需的公共场域(public fields)④有关“场域”,法国社会学家皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)认为,是指由社会成员依据特定逻辑要求共同建设的,是社会个体参与社会活动的主要场所,是集中的符号竞争和个人策略的场所。他还认为,社会空间有各种各样的场域。场域的多样化是社会分化的结果。(参见皮埃尔·布迪厄《实践与反思:反思社会学导引》,李猛、李康译,北京:中央编译局出版社1998 年)与布迪厄不同的是,两位德裔美籍心理学家考夫卡(Kurt Koffka)和卢因(或译勒温,Kurt Lewin)分别提出了行为环境论和生活空间论。认为行为环境和生活空间都是由心理和环境两种因素构成的主-客混合环境。他们都强调了场域中的主体作用和社会生活环境构成富有活力的社会空间的作用,揭示了人类行为的进取性。参见〔美〕考夫卡:《格式塔心理学原理》(The Principle of Gestalt Psychology),利瓦伊译,北京:北京大学出版社2010 年版;Kurt Lewin:Field Theory in Social Science(《社会科学中的场论》),北京:中国传媒大学出版社2016 年英文版。。在这种具有多重意义的公共场域里,宗教信仰的意义是首位的,是显而易见的,也是被学术研究所密切关注的。然而,这种佛寺公共场域的其它功能往往为研究者所忽略。一般而言,中国中古时期,除了皇家、贵族园林而外,城市的一般公共活动的空间极少,特别是作为休闲、娱乐活动的空间(space)或场地(fields),更是寥若晨星。这一点,与上古、中古时期的西方世界有很大的差异。古希腊、罗马及至中世纪的欧洲,公共娱乐、休闲活动的场所十分普遍,公共图书馆、角斗场、公共浴池(室)、城市景观建筑、基督教堂(天主教、东正教)等,成为城市公众的主要公共活动场所。而在中国,能够充当得起这一城市公共服务角色的,则是佛教寺院。这时,作为公共场域的佛教寺院,除了发挥它的宗教信仰的功能外,还具有其它功能:如,佛教造型艺术审美、园林山水审美、文学活动审美、佛教音乐审美以及民众心理诉说、倾听、交流等。显然,在这种公共场域或空间里,集体(group)与个体(individual)是相互作用着的。但是在具体的活动过程中,二者相互的作用就不一定都是一致的。⑤参见李小荣:《晋唐佛教文学史》,北京:人民出版社2017 年版。如,法会的信仰活动,可能更多地呈现出集体对个体的巨大影响。而在寺院一般的游乐、休闲等审美活动中,个体所呈现的心理、行为的作用,则显得更大一些。不管怎么说,寺院公共场域或空间,往往会呈现出一种氛围、一种感染、一种潜在的力量。其仪式化的活动(ritualized activities),更能增强公众信仰的虔诚程度;同时也在一定程度上打破了民众文化(mass culture)和精英文化(elite culture)的隔绝,沟通了社会各阶层的联系和交往而融汇为一种公众文化(public culture)。“梁武帝不定期在都城的佛寺中召开普世聚会或者召集信众集会或者向所有人开放的集会,内容包括说法、忏悔、仪式性的宴会以及誓言。参与的集会者包括社会各个阶层的人,有僧侣、官员以及平民。座席的次序取决于参与者的发誓的日期。就这样,菩萨宣誓这种本来独一无二的大事被一次又一次地翻新,都城每个社会阶级的人们都来参加大型的宣誓集会。尽管参与这些集会的总人数没有被记录下来,但无疑普通人获得了一个前所未有的机会,能亲眼见到皇帝,而皇帝通常隐于宫墙之后。这再一次表明,佛寺所提供的新的中介空间是如何对中国疆域的空间关系进行转变的。”①〔美〕陆威仪(Mark Edward Lewis):《哈佛中国史·南北朝:分裂的帝国》(History of Imperial China——China Betweet Enpires:The Northern and Southern Dynasties)第四章《城市的变化·作为半公共空间的佛寺》,北京:中信出版社2016 年版,第143 页。可以说,梁武帝萧衍积极开拓的寺院文化,在一定程度上,增加了城市公众生活的存在感和幸福感。