原型视域下乡土语言英译的语料库研究

——以《呼兰河传》中的词汇翻译为例

孙 崇

(辽宁工程技术大学 基础教学部,辽宁 葫芦岛 125105)

“乡土文学”发源于19世纪二三十年代的意大利,并于20世纪20年代在茅盾、鲁迅等人的倡导下进入中国。其主要特点为描绘某一地区的“地方色彩”和“风俗画面”[1]77。近百年间,从鲁迅到莫言,中国的乡土文学作品不但数量可观,而且脍炙人口。更重要的是,它在体现中国文化和传播地域文化方面具有难以取代的重要意义。

2015年,习近平向广大文化工作者发出“讲好中国故事”的号召,这也是对文学作品的译介工作提出的更高要求。乡土文学以其承载的中国地域文化之厚重,成为“中国故事”的重要组成部分。“乡土语言”是乡土文学的载体,是其作品内容和创作价值最直接的体现,因此,欲研究乡土文学的译介问题,不能绕开对乡土语言的讨论。

目前,国内译学界对于乡土文学及乡土语言的系统性研究并不多见,且多以鲁迅、莫言作品的英译作为研究对象,这意味其他地域的乡土文学的译介问题并没有得到充分的分析。在众多被“冷落”的乡土文学作家中即包括以萧红等为代表的“东北作家群”。他们的作品于上世纪30年代问世,着力描绘东北的风俗画面,渗透着鲜活的地方色彩,其在英美的译介也为翻译研究提供了丰富的乡土语言资源。然而,目前有关“东北作家群”作品英译问题的研究不仅数量少,而且研究过程多受研究者主观视角的影响,系统性和客观性较差。

本研究收录萧红《呼兰河传》汉语原著及葛浩文的英译本TalesofHulanRiver建立中英平行语料库,在原型视域的观照下,利用语料库的穷尽性和客观性拟考察乡土语言在词汇层面的翻译策略及相应的翻译效果,并初探乡土语言的可译性限度。

1 乡土语言的英译研究

目前,我国译学界对乡土语言英译问题的研究,主要集中于译者风格和翻译策略两个方面。

国内译学界对葛浩文英译作品的讨论虽不在少数,但目前对其翻译风格究竟偏向“异化”还是“归化”的问题仍存在分歧。周领顺等借助“莫言10本小说‘乡土语言’葛浩文翻译语料库”进行译者风格研究,认为葛浩文与另一位汉学家蓝诗玲相比,翻译风格更倾向于直译和异化[2]。汪田田则认为,葛氏在翻译蕴含文化色彩的词汇时倾向采取“异化”的方法从而确保译文的“异国情调”,但在文体风格的诠释上却对原文进行了较大调整以便符合西方读者的阅读习惯[3]。而孙会军[4]、申洁[5]、叶芳[6]等从不同理论基础和视角切入,发现葛译在无意识地向目标读者靠拢,进行了一定程度的省略、补充、替换、改写等,总体来讲,认为葛译偏向意译或归化。

此外,国内学者对于乡土语言翻译策略的看法也不尽相同。周领顺提出,在极端的直译和意译之间实际存在半直译半意译、解释性意译等多重策略分类[7]。雷春和曾景婷通过分析《浮躁》的葛氏译本得出结论,针对不同类型的文化负载词可分别使用直译法、直译加注、意译法和替代法等多种策略[8]。汪宝荣则认为,当前中国乡土语言的英译应以“部分再现”为原则,采用文学方言自创译法和方言特征淡化译法等策略[9]。

可见,目前我国译学界对于乡土文学英译问题的研究还处于探索阶段,欲形成相对成熟的翻译理论和策略指导还需要进一步的求证、甄别和总结。因此,本研究从东北地区乡土语言的视角切入,检验现有译者风格和翻译策略的研究结论的普适性,同时联系策略选择原因以及相应的翻译效果,考察特定翻译策略在“乡土”语境下的实用性。

2 原型理论与乡土语言翻译

1978年,美国心理学家罗施基于实验结果提出“自然范畴化”(natural categorization),并引入“原型”(prototype)这一概念[10]。在语言学方面,经Lakoff等学者的发扬光大,原型理论已经在认知语言学的背景下与词汇语义学相融合[11],可用于解释不同文化背景下的人类在词汇范畴化和概念化等方面的差异,并有助于探索翻译中的不可译现象。

“自然范畴化”是指将某一词义所包含的所有特征形成一个范畴,这个范畴就像一个没有明确边界的圆;而原型,就是这个圆的圆心,是该范畴内全部特征的最典型体现。范畴中的每个成员不必具备相同的全部特征:属于这个范畴的特征越多,则越靠近圆心位置;反之则处于最边缘,甚至与其他范畴产生交融。

翻译行为可以看作是,在跨文化语境下,为源语的相关概念寻找其在目的语中的范畴及位置。那么,乡土语言中的地域文化因素则增加了范畴化和概念化的难度,要求译者对相关原型、范畴的特征有更细致的对比和考量。因此,用传统的直译-意译、异化-归化二元论概括乡土语言的翻译策略和译者风格,则不免有失精准。原型理论的进步之处在于,它肯定了人类看待、使用某概念及与其互动的方式在范畴化和原型确定过程中的作用[12],即承认了社会文化因素对概念化的微妙影响。因此,在乡土语言翻译中,它能够更加深入、细致地体现译者决策的本质。

3 《呼兰河传》乡土语言英译对比分析

借助《呼兰河传》汉语语料库的检索,笔者筛选出原著中出现频率居前几位的“乡土关键词”。通过检索上述词汇在《呼兰河传》汉英平行语料库中对应的全部英译结果,笔者将在原型理论的视域下讨论乡土语言词汇(以下简称“乡土词汇”)的翻译策略和翻译效果。

3.1 接近目的语原型的乡土词汇

“媳妇”(媳妇儿)一词在《现代汉语词典》中有以下几个义项:(1)儿子的妻子,也叫儿媳妇儿;(2)晚辈亲属的妻子(前面加晚辈称呼);(3)方言,妻子;(4)泛指已婚的年轻妇女[13]1349。根据原型语义学,一个词语的多个义项可看作此概念范畴中的子范畴[14]。原著中“媳妇”一词共出现159次,在各个子范畴间自由切换,看似复杂,实则分别对应了英语社会文化中3个独立的范畴并接近其原型,即daughter-in-law、wife和married woman。在翻译时,葛浩文将原文的“媳妇”与其子范畴作了较为明确的对应,除了将其分别译为daughter-in-law(38次)、wife(12次)和married woman(3次)之外,还结合语境,将“孙媳妇”处理为wife of grandson,将“兄弟媳妇”处理为younger daughter-in-law或者the wife of the younger son等“原型概念+定语”的形式。

类似的直译法还可见于葛氏对呼兰河镇各类庙宇名称的处理。由于“庙”的原型基本符合译作读者对于temple这个概念的认知,葛氏在对呼兰河的各类庙宇名称进行翻译时,即根据需要给temple加相应的定语,将“祖师庙”译为Temple of the Patriarch,“娘娘庙”译为Temple of the Immortal Matron,“城隍庙”译为Temple of the City God,“龙王庙”译为Dragon King Temple。虽然有学者批评葛氏对god[5]15和dragon[15]的使用忽略了汉英文化体系中对这两个形象的差异化认知,但葛浩文在词汇层面上维护了原文的整体形式,在一定程度上体现出了呼兰河特色的宗教信仰对象。

可见,当乡土语言中的词汇接近目的语文化中的相关原型时,翻译策略可以直译为主,并不会对译作读者的认知造成太大挑战。同时,我们也应注意到,“媳妇”这类词的“乡土味”体现在其汉语词义或语音上的方言用法,而不在于其代表的概念。因此,虽同样采用偏直译的策略,其英译之后的异域色彩要逊色于庙宇名称类词汇。

3.2 疏远目的语原型的乡土词汇

值得一提的是,在全书中出现159次的“媳妇”,有119次是以“团圆媳妇”的词组形式出现的。“团圆媳妇”相当于普通话中所说的“童养媳”。如果还按照一般“媳妇”的处理方法,将“团圆媳妇”进行直译处理,则难以在译文中再现年幼、弱小、备受欺凌的封建社会“童养媳”形象。这不仅因为“团圆媳妇”一词在语音方面形成于东北方言对“童养媳”的改变,而且在词义概念上也偏离了主流的现代西方文化。从原型视域来分析,译者可以将“团圆媳妇”归入英语中wife这个范畴,但基于英语读者的社会经验,它处于此范畴内极边缘的位置,甚至与其他范畴(如儿童、女孩等)产生了交集。因此,相较于“原型概念+定语”的直译法,葛氏选择解释性意译的方法将“团圆媳妇”译为child bride。

同理,深受呼兰河当地百姓喜爱的食品——中国“豆腐”(53次),在七八十年代的英语读者的生活经验中也处于较为边缘化的位置。因此,相较于目前广泛使用的音译tofu,葛氏选择了用beancurd对“豆腐”进行解释性意译。这样做的好处不仅在于能够从原材料和形状两方面向英语读者呈现中国豆腐的原型特征,而且还与原著中出现的其他豆制品如“大酱”(bean paste)和“豆芽”(bean spout)的翻译相统一,突出呼兰河当地饮食结构的特色。

可见,对于在目的语文化中能够范畴化但却处于范畴边缘的乡土词汇,葛氏多采用解释性意译的翻译策略。相较于从原型出发的直译法,解释性意译反而能够让译文读者较为完整地接受到这类乡土意象对应的概念及特征。但解释性意译一般选择的都是英语中较为常见的词汇,因此相较直译或音译而言,译文的异域性有所削减。

3.3 难以在目的语中范畴化的乡土语言

在乡土语言和方言翻译中,译者还经常遇到这样一种困难,即源语指涉的文化意象在目的语文化中难以归入任何一个明确的范畴。在这种情况下,单纯的直译和解释性意译均暴露出不同程度的缺陷,译者一般借助替代法或音译法来完成相关乡土词汇的跨语言转换。

3.3.1 替代法

宗教活动是地方文化的重要表现形式。在落后、闭锁的呼兰小镇,“跳大神”是当地人“治病祛邪”的不二之选。在《呼兰河传》中,“跳大神”一词出现过12次,主要执行者“大神”出现过38次,可见这组概念在表现呼兰河风土人情中的重要地位。

“大神”,即萨满,是东北地区信奉的萨满教对巫师的称谓。萨满教形成于原始氏族社会,以万物有灵为基础[16]3,本来的教义是靠知识经验帮助自己或他人。但在萧红笔下,“大神”态度倨傲、哗众取宠,享受着百姓的恭顺态度,披着宗教的外衣成为了残害“团圆媳妇”的帮凶之一。萨满教原本的教义与萧红所述内容的反差决定了“大神”原型的矛盾性和复杂性,也意味着其难以同西方文学作品中的巫师、法师、灵媒等形象建立对等关系。

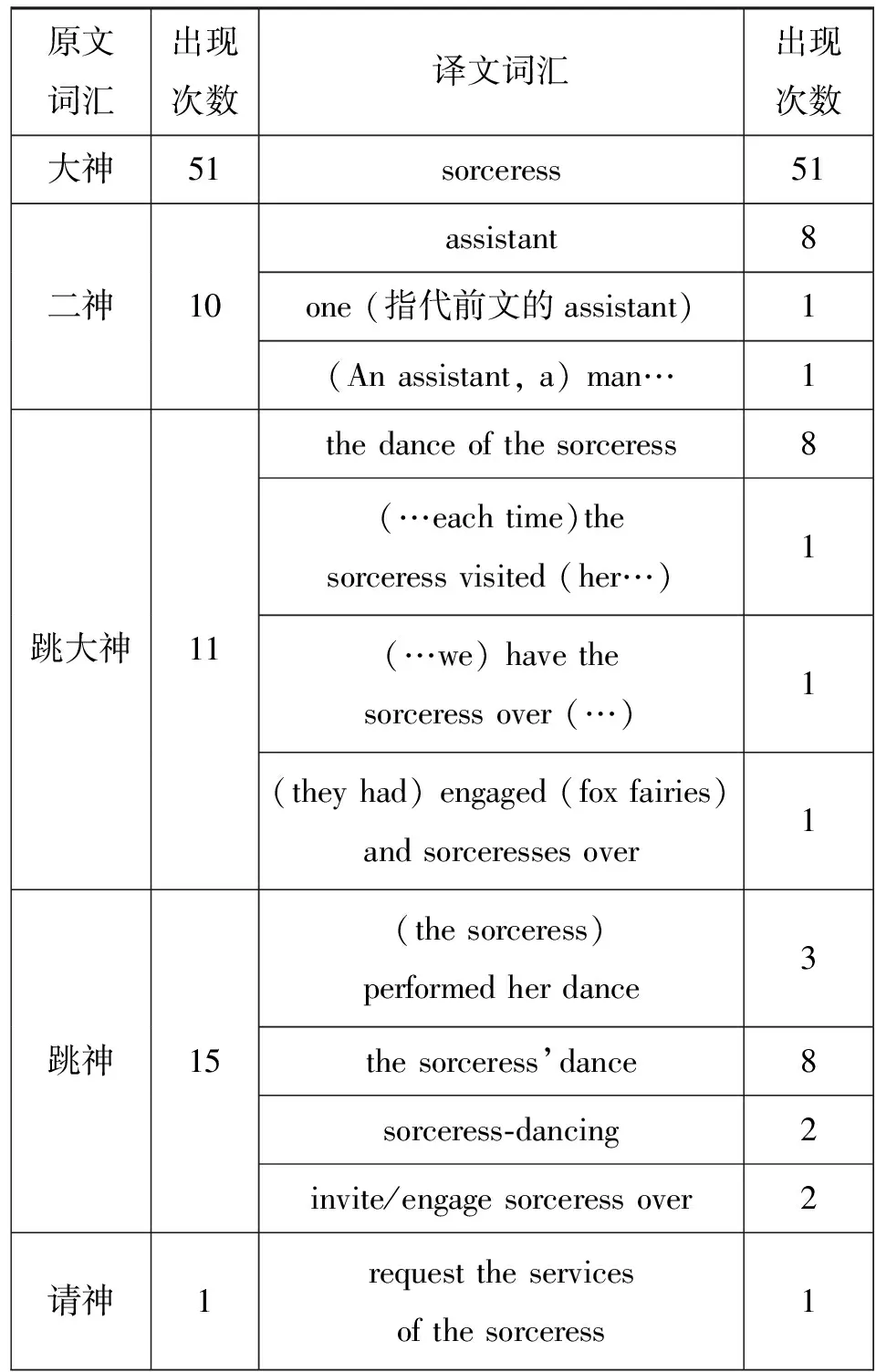

在此,葛氏选择替代法将“大神”翻译为sorceress(女巫)。根据《柯林斯COBUILD高阶英语学习词典(英语版)》的解释——In fairy tales, a sorceress is a woman who performs magic by using the power of evil spirits[17]1382——不难看出,sorceress与萨满或“大神”的原型之间存在着差距。此处,替代法的使用不仅削弱了东北宗教文化的个性化特征,而且在文化意象的跨语言再现方面也会造成偏差。值得一提的是,对于“跳大神”这项宗教活动的相关概念,葛氏几乎全部采用替代法译入英语,表1详细列示了相关内容的语料库检索结果。

表1 “跳大神”相关词汇英汉选词对照表

从表1可以看出,无论是用dance、visit、engage、perform、invite、request等词替代原文中的“跳(神)”、“请(神)”等动作,还是将“二神”(即家萨满)译为assistant,葛氏实际上是通过替代法削弱了“跳大神”的宗教仪式感,同时却突出了这项传统宗教行为在原著所述社会背景下的商业性。虽然该译法在建构东北地方宗教文化意象时造成一定偏差,但能够在一定程度上呼应原著主题,有助于塑造呼兰河当地“变味”的萨满文化。

3.3.2 音译法

在东北的乡土文学中,“炕”是一个典型的文化缺省项,在《现代汉语词典》中的释义为:(1)北方人用土坯或砖砌成的睡觉用的长方台,上面铺席,下面有孔道,跟烟囱相通,可以烧火取暖;(2)方言,烤[13]708。从词典中的解释可以看出,“炕”显然不同于西方人普遍熟悉的“床”的原型。目前,讨论较多的“炕”的英译有两种,即a heatable brick bed和kang[16]139。第一种译法是将“炕”纳入bed的范畴,再通过heatable和brick两个前置定语标识出其边缘性特点。这种解释性意译法不但模糊了“炕”的原型、削弱其文化特色,而且还会影响小说行文的流畅性。葛氏在此处保持了他对简洁美的一贯追求,不但为“炕”(连同“炕上”“炕沿”“炕梢”“炕里”“炕洞子”等相关词汇)选择了音译kang,还利用标点“’”加强醒目感和异域色彩,最终以k’ang(s)的形式出现38次,且不加任何注释和补充。音译法虽然最大程度地突出了原文意象的异域性,但同时也增大了读者对其概念的认知难度。

4 结论

本研究以原型理论为指导,以《呼兰河传》平行语料库为研究工具,考察乡土语言词汇层面的翻译策略和翻译效果,得出以下结论:

首先,在翻译策略的选择上,随着乡土语言文化意象与目的语相关概念的原型间的差距逐渐增大,葛氏分别采用了直译(如“媳妇”及庙宇名称的译法)、描述性翻译(如“团圆媳妇”及“豆腐”的译法)、替代(如“跳大神”相关概念的译法)、音译(如“炕”的译法)等几种翻译策略。可见,除了极端的直译-意译二元论之外,乡土语言译者会根据文化意象在源语和目的语中原型的差异大小而选择多元化的翻译策略。当乡土词汇的原型在目的语文化中容易范畴化并较接近原型时,译者更倾向于使用字对字翻译、“原型概念+定语”等偏直译的手段;而当乡土词汇较难在目的语文化中概念化的时候,译者更倾向于选择描述性意译、替代、音译等策略。

其次,从翻译效果的角度来看,任何一种翻译策略都难以同时兼顾地方性异域色彩的保留和意象概念的完整再现。例如,“媳妇”一词在原文中指涉的几层意思基本都能在译文中再现,目的语读者一般不会对这个词产生误解,但其在汉语方言中的地域性特色随之被抹杀;相反,在“炕”的翻译中,音译将其异域性推向极致,而“炕”的原型特征则需要读者自己在上下文中拼凑。

从本研究中可以看出,乡土语言中的“土味”主要源自交际双方在经验、信息上的不对等,带来翻译策略选择难题,并往往造成原文的地域色彩和意义再现两方面效果难以兼得的结果。这可以说,在一定程度上体现了乡土语言可译性限度。葛浩文,包括其他国内学者,都曾承认乡土语言是存在翻译限度的,但这并不代表这个问题没有继续研究、探索的价值[1]80,相反,更值得广大译学研究者对此展开细致、系统的研究。这也是笔者撰写文本的目的所在。