区域小学基于课程标准的教学与评价实施策略与路径

◎ 鲁 勤

基于课程标准的教学与评价工作的持续深入推进,关键问题总是根植于一种更内在的、不易处理的地方,同时又是较棘手的、亟待解决的教学真问题,我们把这些问题归类为“灰色地带中的问题”,即灰度问题。

一、问题现状与分析

(一)基于标准的实证调研

1. 问卷反馈

“上海市基于课程标准的教学与评价”问卷反馈(SJ区2016、2017年):超八成教师能逐级制定教学目标;目标实施层面,要求拔高为学科教学突出问题。其中,2016年市问卷反馈:“教学要求、作业要求和评价要求被人为拔高”;2017年,问卷反馈三门学科教学突出问题为要求拔高。

2. 绿色指标

2016年度上海市绿色指标数据报告,SJ区数据横向反映,问题指数指向“学业成绩标准达成度、作业(作业量及作业难度增加)、学习压力和高层次思维能力”。要求拔高现象,主要反映在作业难度增加。教师增加作业难度的初衷之一是认为其与学生思维品质、学业质量存在一定的正相关,但实际教学中要求拔高与学生学业质量未成正比。

3. 一周调研

来自SJ区每学期进行的“改进课堂教学,我们在行动”一周调研报告反馈:评价标准设计中,评价的过程性与等第划分标准在实际运用中教师存在一定困惑。过程性评价困难在于其全面性、客观性、公正性;确定纸笔测试分项水平标准,如等第“ABCD”各等第界限的划分为最难。

(二)基于标准的问题梳理

“教学的多样性中必定有共同的基本规定性,这些基本规定性往往通过基本问题来呈现,然后从中抽象出来而形成的。”[1]针对教学存在的要求拔高现象、绿色指标测试中的问题指数、评价过程的科学性与等第划分标准等现状与困惑,我们对共性的教学问题进行梳理与归因。围绕实施课程标准的关键性内容,找寻教学真问题,共性的实施标准的主要问题筛选如下(见表1)。

表1 基于标准的问题梳理

要求拔高是目标设置缺乏科学依据;考什么教什么,教学短视的背后是标准缺位;分数转化为等第,是评价标准把握的困惑。

(三)基于标准的认识理解

餐饮业里有两种质保模式,即快餐标准模式与米其林指南模式。快餐标准模式,食物的质量因实施标准化而有保证,但快餐不利健康。米其林指南模式为餐饮确立了具体的标准,但指南只有标准,没有罗列餐馆应如何满足哪些具体的标准,每一个餐厅都以其最好的方式达到这种标准。基于此,每一家米其林都是独一无二的。[2]快餐标准模式与米其林指南模式,是标准教学与因人而异教学的本质区别。基于标准的教学,是类似米其林指南模式的一种教学创造,不是一种标准化的教学方法,不是降低教学基本要求。基于标准,其最终的目的是让学生从标准中解放出来。

二、实施策略与路径

在需持续关注一些问题的同时,也需要专注于指向教师执教能力的实践落地。如何将基于标准的执行转化为具体的课堂教学,从而解决处在灰色地带中的问题?面对教学不精准现象,我们区域从教学现状出发,基于问题研究、教师需求、实证指导,倡导目标导向,精准教学。

(一)实施策略:目标导向,精准教学

1. 目标导向

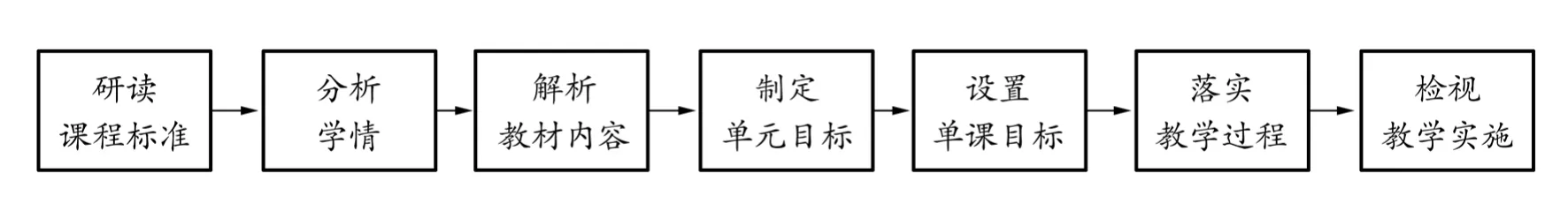

目标导向,落实课堂教学,实施策略为:研读课程标准—分析学情—解析教材内容—制定单元目标—设置单课目标—落实教学过程—检视教学实施(见图1)。探索教学目标的精准定位,使“标准、目标、内容、过程、评价”凸显一致性。具体内容为:开展课程标准解析与教学目标撰写;关注课时目标的递进性和整体性;注重教学目标对教学活动的导向作用;实践常态教学中的过程性评价,研究学生内隐品质与外显行为,着眼于学生隐性能力的长远发展。

图1 目标导向下的教学实施策略

2. 精准教学

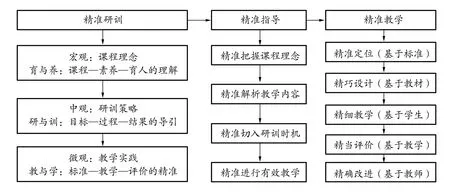

精准教学源于斯金纳的行为主义学习理论基础。这里的精准教学,指向的是现阶段基于课程标准背景下的教学实施策略与方法。精准是指逻辑性、准确性、针对性与有效性等。精准教学的宏观方面是理念引领,即“育与养‘课程—素养—育人’的理解”;中观层面是研训指导,“研与训‘目标—过程—结果’的导引”;微观层级是教学实践,“教与学‘标准—教材—教学’的精准”。实施精准教学的要素为“精准研训、精准指导、精准教学”(见图2)。精准性是一个无法被量化的概念,是渐变的、无限接近的;是相对的而非绝对的。

图2 SJ区“精准研训—精准指导—精准教学”实施策略

(二)操作路径:解析转化,多点突破

1. 研训路径:解析转化,精准指导

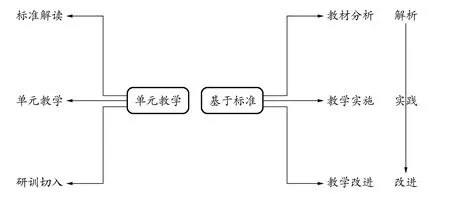

目标导向,落实在课堂教学微观层面,以单元教学为切入点进行三次转化。第一次转化:标准解读与教材分析,精准解析;第二次转化:基于标准,单元教学;第三次转化:研训切入,教学改进;从解析—实践—改进,让“精准指导”走进课堂(见图3)。

图3 SJ区研训路径——解析转化

针对标准缺位、要求拔高、考什么教什么等教学现象,其着力突破点在于课程标准、教学目标、教学内容、教学过程与评价目标的一致性,精准落实教学基本要求,让目标设置有据可循。我们以区“改进课堂教学,我们在行动”一周专题调研为契机,构建专题调研与教学改进实施路径,研训员专业引领走向精准指导,落实精准改进(见图4)。

图4 SJ区“精准指导”教学改进实施路径

2. 课堂实践:多点突破,精准教学

课堂实践,各学科在具有学科标志性的内容上明确导向,找准基点,重点突破,凸显学科特征、学生特性与学校特色,以“目标导向”实施精准教学。

(1)语文学科:标准引领,关注过程

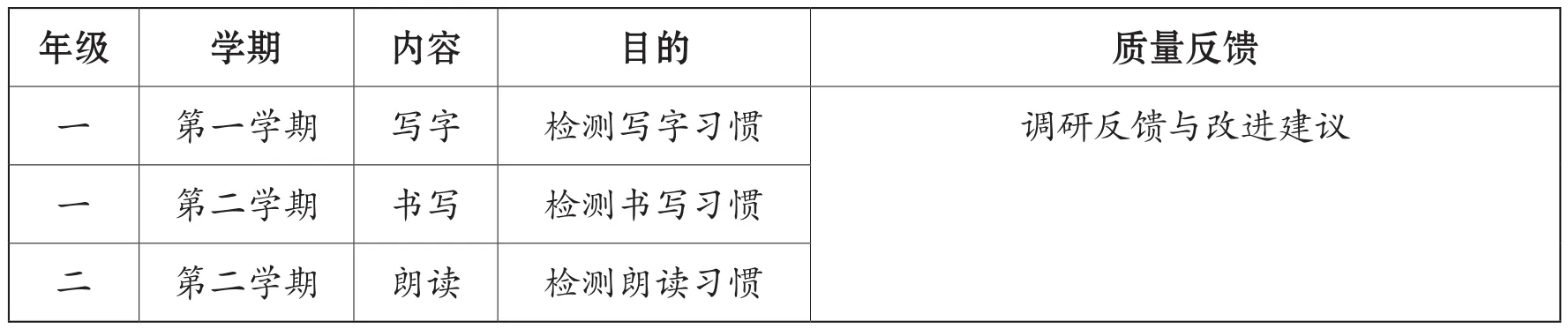

把握年段关键特征,体现整体要求,构建小学语文学科教学纵横网状体系。横向落实教学基本要求,凸显知识内容横向衔接,从拼音、识字写字、阅读、习作等环环推进;纵向聚焦学生能力发展,凸显课程年段纵向联结。教师层面,研训员指导全区教师使用《区本写字课程》《基于课程标准的习作教学》等,进行小学“写字、书写、朗读习惯”实施情况质量调研(见表2)。

表2 SJ区小学“写字、书写、朗读习惯”实施情况质量调研

针对“过程性”评价最大的困难在于其“全面性、客观性、公正性的实践操作难点。笔者以写字习惯培养为例进行说明,实施过程性评价校本化操作路径,将学生学习过程中的内隐变化以具体评价指标内容呈现,规范学习行为,以标准引领教学过程。

(2)数学学科:目标导向,聚焦思维

目标导向:小学数学学科,选择典型教学内容重点研究与实践:解析把握教材,凸显从典型应用题教学到作为统计知识教学的转变;落实教学目标,凸显从单纯的双基训练到重视感悟数学思想方法的转变;习题训练功能,凸显从常规封闭题解答到作为“问题解决”的转变;数学训练策略,凸显从程式化训练到寓教于乐运用的转变。

针对绿色指标抽测中“学生高层次思维能力达成指数低”、部分教师以“考什么教什么”即是否为测试评价内容作为标准的教学短视行为、纸笔测试命题偏离教学基本要求等情况,研训员以《评价指南背景下纸笔测试的命题与评价的若干问题》为题进行专题指导;组织小学数学纸笔测试命题交流;开发可供教师自我培训的课程。

学校层面进行基于学习目标的作业设计实践。从对作业的评价转变为对作业过程的评价;从对作业结果的管理转变为对人的教育和管理;从命题研究转变为以评价撬动引导教师关注学生作业起点,探讨学生作业质量与学业质量相关因素。

(3)英语学科:单元统整,注重语用

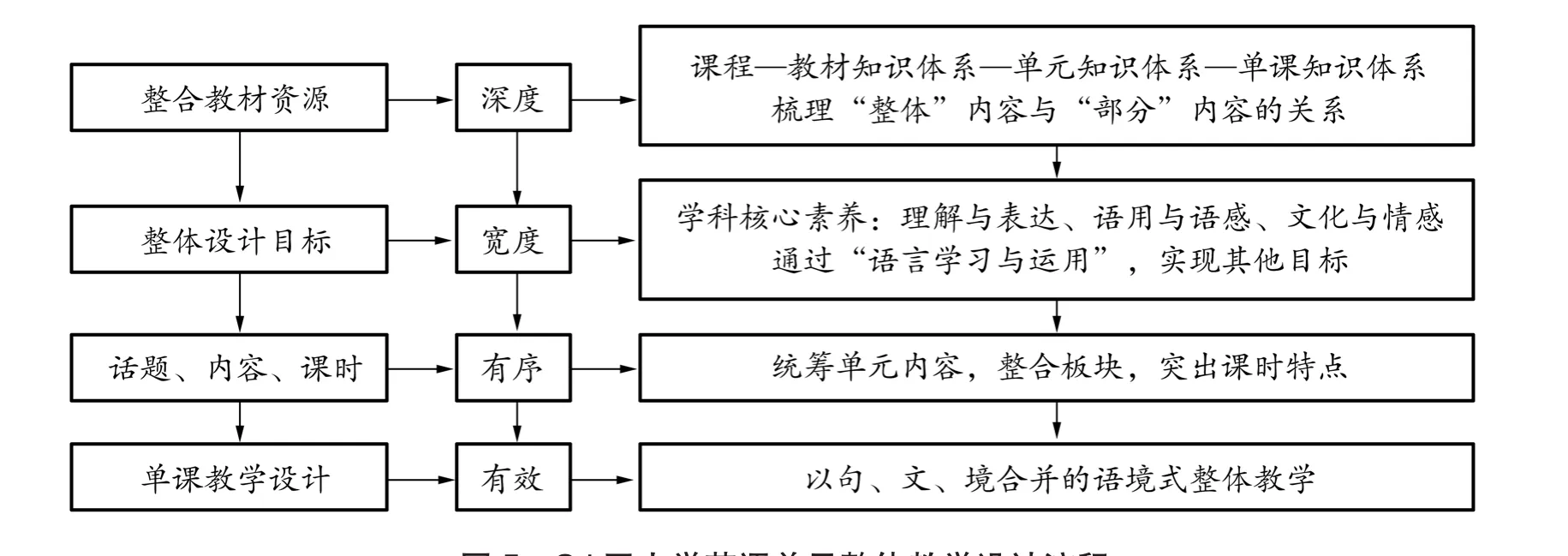

小学英语学科重点探索教学目标的精准定位,实施“标准、评价、目标、内容、过程”的一致性,践行单元整体设计下的单课有效实施流程(见图5)。

图5 SJ区小学英语单元整体教学设计流程

笔者聚焦标准,精巧设计,指向命题研讨;精致教学,注重过程推进;精准评价,把握目标设置;精准实施,探讨作业设计与学科素养培育。课堂教学,关注单元教学循序渐进的逻辑点;区域研训,构建主题教研相互关联的逻辑链;整体架构,体现主题教研主题性、系列性与课程性。

(4)综合学科:把握关键,多点突破

综合学科,从课堂教学实施的关键点出发,凸显学科本质内涵。

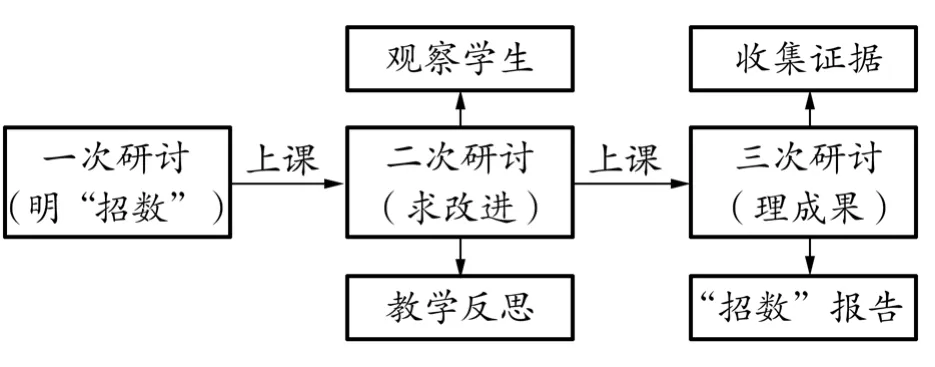

① 自然:主题教研聚焦核心问题,力求经验提炼课程化。形成“二次上课三次研讨”机制,明“招数”,求改进,理成果(见图6)。

图6 SJ区小学自然学科“二次上课三次研讨”机制

② 美术:课堂实践,项目引领,从教学内容、教学方法、作业、资源等进行主题单元教学研究;地方资源注重共享,培育区域特色。

③ 音乐:落实“基于标准,把握内容重点,关注学法指导”。常规教学凸显“实”,“放大”关键性问题,以课程标准为依据,规范日常教学。

④ 劳技:形成“劳技教学规格表”,物化教学资源。提升教学质量,提高学生作品成功率,以课题引领重点进行“小学四年级劳技教学优化的策略研究”。

⑤ 体育:学年教学计划统领教学进度。依据课程标准“一至十二年级教学内容与课时分配”,教学进度凸显课程标准对具体教学内容、课时要求的分解。

⑥ 道德与法治:聚焦统编教材,关注学习准备期,合理分配课时。教学实施策略为教学内容设计分模块,明确模块目标、主题、标注行为观测点。

⑦ 信息科技:“规范”入手,“过程评价”走向规范。重视学期教学进度制定,提供项目活动主题,指导“项目活动”开展及评价指标过程运用。

⑧ 拓展/探究:探究型课程,根据“一学校一纲要”推进策略,编制学校探究型课程纲要,制定校本化的课程目标序列,完善与之相匹配的学生学习水平表现标准;拓展型课程,根据“一科目一纲要”推进策略,逐步实现学校开设的科目有规范的科目纲要,提升科目品质。

三、发展愿景与思考

(一)基于课程标准的专业判断

基于标准,深化研究对课程标准的精准把握。判断衡量分项等第结果的模糊性、质性描述的评价依据与过程性评价的精确性。同样的理念在实践中因不同人的理解而产生不同效果,课程执行过程中提供学校更多的专业支撑。

(二)加强实证研究的专业改进

关注评价结果从“适当模糊”中反映学生真实学习面貌。研讨“最难定等第的就是定标准”困惑解决的途径,真正反馈与能力相对应的标准划定。数据资源开发与应用于学生成长性评价平台,丰富数据诠释学生能力。

(三)指向学力发展的精准教学

探讨单元整体设计下的单课有效实施,进行基于教师需求的起点与学生学习问题起点的教学精准改进。核心聚焦学生可持续发展的学力,进行作业设计与分析,探讨综合性、创新性题目设计研究。加强命题设计,探讨命题设计与课程标准的对应性等。

休伯纳在《教育与灵性》一书中提到:“教师倾听三种声音的呼唤,承受来自三方的诉求:来自学生的呼唤、来自教育内容的呼唤和来自制度的呼唤。回应学生呼唤的教育生涯导向爱;回应教育内容呼唤的教育生涯导向真理;回应制度呼唤的教育生涯导向正义。倾听并回应教育改革的呼唤,读懂学生,将使我们的教育生涯拥有特定时代的价值与专业的智慧。”[3]

——依托《课程标准》的二轮复习策略