基于STEM理念的小学科学与技术学科项目化学习初探

◎ 杨 俊

一、背景介绍

小学科学与技术学科是以培养小学生科学与技术素养为宗旨的启蒙课程,“以小学生能够亲历的生活学习情境为主要背景,以小学生身边的事物、现象和实际问题等为主要学习载体”,这与项目化学习中“基于真实问题的探究性活动,本质是一个问题解决的过程”的理念相似。同时,小学科学与技术又是一门跨学科、跨领域的课程,非常注重活动内容的综合性,教师往往从科学、技术等不同领域去整体设计和组织学生开展综合实践活动,这又与STEM课程“加强学生‘科学素养’‘技术素养’‘工程素养’‘数学素养’四个方面的教育”理念相近。因此,在小学科学与技术学科的教学设计与实施过程中,在基于课程标准的前提下开展基于STEM理念的项目化学习是培养学生学科核心能力的重要途径之一。

“简易隔热垫”作为“加热与保温”单元中的内容,具备实施项目化学习的可能。项目增加了“科学探究”和“数学测量”的环节,即通过设计对比实验,探究不同材料热传导的本领,为“隔热垫”选择合适的材料;基于数学学科“平面几何”和“测量”等相关内容,强化“隔热垫”尺寸和比例的确定,对“工程设计”和“技术制作”环节进行优化:“设计”过程重视合理评价、有效改进;“制作”过程重视根据需求选择工具,使原本单一的“技术、制作”活动发展为包含“科学”“数学”“工程”“技术”的项目化综合实践活动。

二、教学分析

(一)发现需求明确任务

上课伊始,教师出示“热锅导致玻璃破裂”的情境图片,引导学生发现生活中的问题需求:如何防止玻璃破裂?并组织学生交流有效的解决办法,明确所要完成的项目成果——制作隔热垫,这符合项目化学习“以终为始”的特点。随后,教师引导学生明确制作前要先进行设计,设计内容包括图样、材料和尺寸等,这些设计过程都将在后续的活动中让学生一一经历。

(二)“科学”探究获得新知

在选择材料环节中,教师出示三块尺寸相同的铜片、塑料片和木片并要求学生从中选择制作隔热垫的材料,学生按照生活经验排除了铜片,他们认为铜片的传热效果比木片和塑料片更好。

师:能设计一个实验证明你们的观点吗?

生:可以用上一节探究热传导的方法,在三块材料片的某些相同部位放上蜡环,在同一处进行加热,比较蜡环熔化的速度。

学生虽然能根据前一课时所经历过的实验进行知识迁移,将生活中的现象转化为科学实验方法,实属不易,但还需要教师的进一步引导。

师:用什么加热?酒精灯吗?

生:酒精灯会把木片点燃的。

师:上节课我们是用酒精灯来代替水探究金属勺子放在开水中为什么勺柄会发烫,那么反过来呢?

生:对了,我们可以用开水代替酒精灯,将三块材料片的一头浸在开水里。

师:但是开水的温度要远远低于酒精灯火焰的温度,能保证蜡环在短时间内熔化吗?

生:不太可能,看来还要找一种材料代替蜡环。

学生在教师的引导下进一步开展实验的设计,但在关键之处,还需教师利用有效的教学资源进行支持。教师适时出示了一个杯子并往里灌热水,随着热水的灌入,原本黑色的杯子逐渐褪色,引发学生思考其中的原因,随后教师出示“变温油墨”的相关资料,并提示学生是否可将这种油墨运用到实验中,给学生的思维过程架设一个可攀登的“阶梯”,将学生的思维火花再次点燃,帮助学生完善实验设计。

生:只要在三块材料片上涂上这种油墨,然后一头放在开水里,比较褪色的快慢就行了。

师:真棒,老师这里另有三块已经涂上油墨的材料片,你们就用刚才所设计的实验方法试一下吧。

通过探究实验,学生不仅验证了铜片的传热效果最好,了解了“热的良导体和不良导体”的科学概念,同时又综合考虑了“加工是否便利”“受热是否易变形”等几个因素,确定木片作为隔热垫的材料更优于塑料片。将科学探究作为设计制作的一部分,体现科学与技术学科特色,同时也体现了“STEM”理念中“S”的含义。

(三)“数学”测量确定尺寸

在确定尺寸环节中,教师首先让学生明确隔热垫并非越大越好,而是要依据碗的大小来确定,学生在数学学科中对圆形有了初步了解,能意识到测量碗底直径可以确定隔热垫的大小。虽然学生在数学学科中只有直线测量的经历,对于直径测量并不熟悉,但本活动并非要让学生精确测出碗的直径,只需要意识到隔热垫的尺寸应大于碗底的直径即可。也有学生提出设计稍大一点的隔热垫可用于多种不同尺寸的容器,教师也给予了“考虑问题周到”的肯定。

为了让学生意识到设计图尺寸是实际产品尺寸的等比例缩小,教师提供的设计图纸远远小于碗的尺寸,故意为学生制造一定的“障碍”。

师:设计图的纸比有些碗小,无法在图纸上画出完整的设计图怎么办?

生1:只能换一张大一点的纸了。

生2:画得比实际小一点就行了。

师:那如何在图纸上体现隔热垫的尺寸呢?

学生在数学学科中会经常接触带有尺寸的平面图,但由于分科制的学习使得学生在科学与技术课堂上较难联系起数学课中所学内容,因此教师适时出示了学生较为熟悉的数学平面几何题。

师:观察数学题目上的求图形面积和周长的图片,有什么特别吗?真的是1∶1的尺寸吗?

生:平面图上标有尺寸和单位,图样是等比例缩小的,实际要比图样大得多,我们也可以在隔热垫的设计图上标注数值和单位,这样再大的隔热垫都可以通过这种方式来体现它的尺寸。

教师通过出示数学中带有尺寸和单位的平面图,引导学生进行思维的联系,为学生架起学科之间的桥梁,促使学生思考将数学方法用于技术设计中,不仅体现了学科整合,同时也体现了“STEM”理念中“M”的含义。

(四)“工程”设计绘制图样

由于小学生仍以形象思维为主,让其凭空玻璃,热量不会通过热传导传给玻璃的。

生2:是否可以再增加一些厚度呢?这样隔热效果会更好。

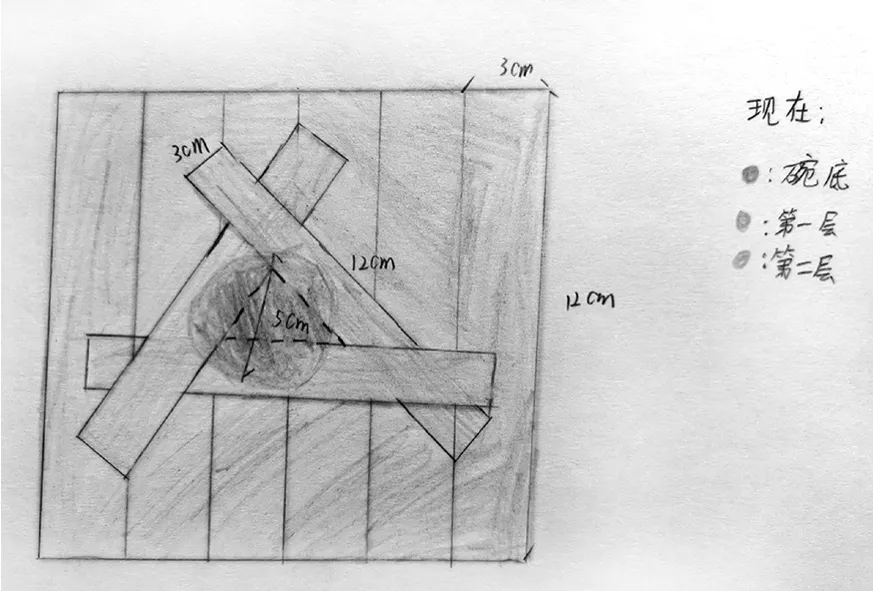

图1 学生甲作品

随后,学生甲和乙根据他人的意见对图纸进行了改进。部分学生还运用了低年级时所学想象去设计图样,难度较大,因此在绘制图样的环节中,教师提供学生各种随机尺寸的木片,引导学生通过“摆一摆”“搭一搭”,初步摆放出隔热垫的大致形状,并依据碗的尺寸,结合摆放效果进一步设计隔热垫的图样。

设计完成后,部分学生的图纸进行了展示,互相评价、建议采纳和改进设计是本环节重点。很多学生对所展示的图纸进行了充分的评价,提出了很多具有建设性的意见,但有些提议并非完全合理,而进行展示的学生也并不完全同意他人的看法,仍旧坚持自己原有的想法,体现出学生对于初稿设计的自信,也反映出学生具有合理采纳建议的意识,这也是学科核心能力要素之一。

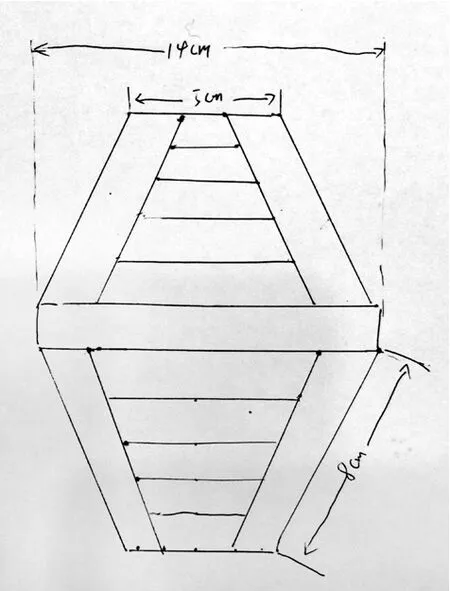

生1:从学生甲的设计图中(如图1所示)看出,有一块木片凸出来,使得碗放在上面不稳定,如果作为底面,整个隔热垫也不稳定。

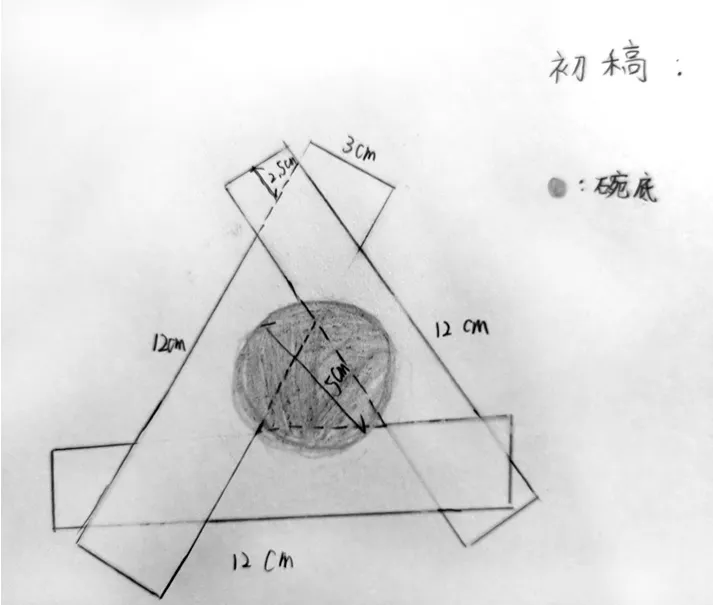

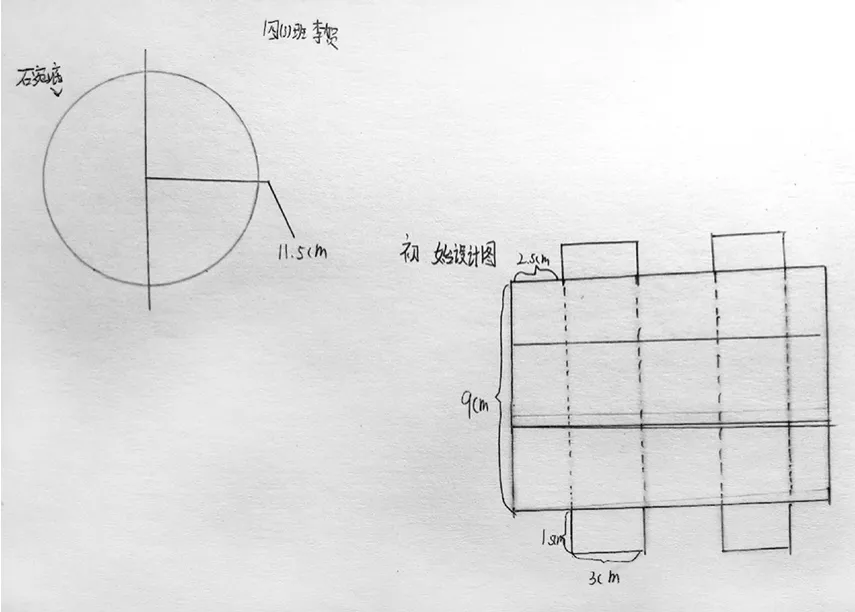

生2:学生乙的设计图显示中间有空隙(如图2所示),可能会影响隔热效果。

学生乙:我认为不会,锅底没有直接接触过的“合一合”的创新思维方法,体现了不同年段学习内容的衔接性。

图2 学生乙作品

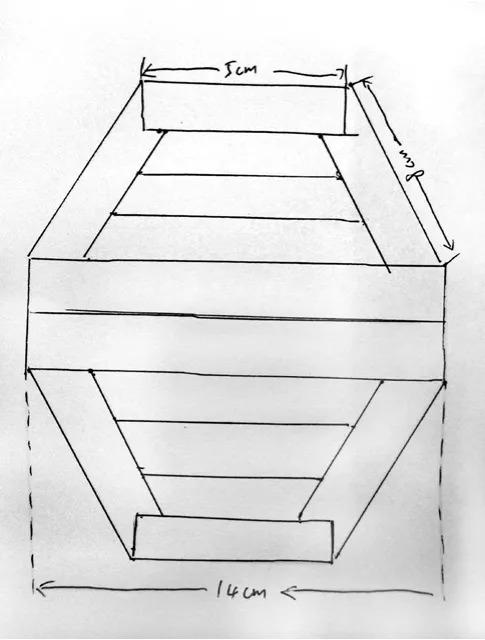

学生甲:我在上下两边各加了一块木片,这样就容易稳定了。(如图3所示)

学生乙:我将原本一层的隔热垫改成了两层,但这样中间的空隙就堵住了,加工的时候我还是想把中间挖空。(如图4所示)

学生丙:我又设计了一个较大的隔热垫并用“加一加”的方法将两个隔热垫组合起来,这样不仅增加了厚度,也适用于不同大小的锅。(如图5所示)

图3 学生甲改进后的作品

图4 学生乙改进后的作品

图5 学生丙作品

当然,改进后的图纸也并非完美,仍有学生提出新的建议,教师也允许学生对图纸进行多次修改,让其充分经历设计与改进的过程。

(五)“技术”制作工具选择

在开展制作前,教师出示剪刀和刀片两种工具,引导学生思考选择何种工具进行木片的加工。学生的固有想法是“削木头铅笔是用刀片的,剪刀是用来剪纸的”,此时教师并没有否定学生的观点,而是让学生用这两种工具去切割木片进行体验,结果显示:剪刀能够轻易剪切木片,刀片却无法切割。

师:你们刚才不是都认为刀片比剪刀更适合加工隔热垫嘛?

生:我觉得是因为木片比较薄,而这把剪刀又特别锋利,所以能够剪断木片,相反刀片只能削木片,截断木片是不行的,可能还需要锯子帮忙。

师:看来完全按照个人经验去做事行吗?

生:不行,有时候还需要先试验一下再做决定。

通过体验活动,让学生意识到无论是科学探究还是设计制作,甚至是生活中遇到的任何事情和问题,不能完全依靠个人经验来进行判断,简单的试验和尝试非常有必要,这有利于增加做事的成功率。体验活动虽小,但对改变学生的观念具有积极的意义。

①ADL。总分数是一百,60分之上表示着可以独自生活。在40~60分说明还不能完全的靠自己。20~40分几乎不能独自生活。低于二十分则说明完全不能独自的照顾自己。

随后,教师又出示了四种粘贴的耗材:固体胶、透明胶带、双面胶带和白胶,再次引导学生思考选哪一种粘贴耗材可以用来连接木片,学生的固有想法是“固体胶是粘纸的,白胶是用来粘木材的,双面胶和透明胶带应该也可以粘木材”,此时教师也没有否定学生的想法,而是继续让学生用四种耗材连接木片进行体验,结果显示:透明胶带和双面胶带可以粘木片;而固体胶和白胶不能粘木片。

“白胶不能粘木片”的结果与学生的原有认知相冲突。此时,教师请了一位学生上台,尝试将教师事先准备好用透明胶带、双面胶带和白胶粘连的木片进行分离,结果是:稍一用力,双面胶带和透明胶带粘连的木片分离了,但无论怎么用力,甚至将木片折断,白胶粘连的木片仍旧无法分离。

师:这是什么原因呢,为什么老师用白胶却能粘连木片呢?

生1:我知道了,用白胶粘木片需要等很长时间,这样才牢固。

生2:但很费时间,我觉得可以用透明胶带缠住木片,这样就牢固很多。

生3:但美观程度就下降了,隔热垫表面都是玻璃胶带。

生4:双面胶又不牢固,时间久了可能会脱落。

生1:都可以,每种耗材都有优缺点,我们可以根据自己的需求和喜好选择适合的粘贴耗材。

在科学与技术学科核心能力中,“判断选择”作为单列的核心要素,足以看出其在核心能力中的重要地位,也是技术制作过程中必不可少的环节。体验活动虽然简单,但能让学生充分意识到看待问题应该从多个角度出发,以辨证的眼光来思考问题,应综合考虑利弊,权衡优势、劣势,根据自身需求,做出最适合自己的选择。

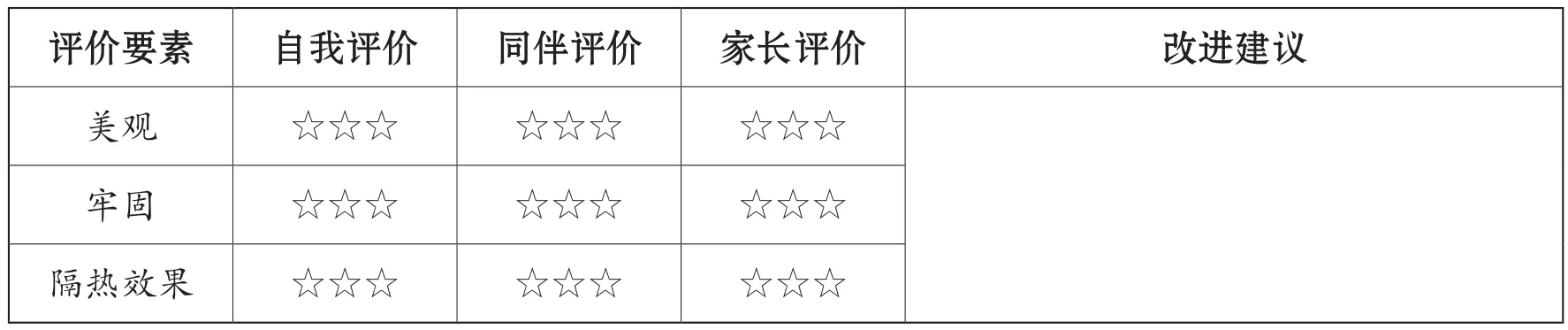

表1 学习评价表

(六)使用评价改进创新

完成隔热垫制作后,教师引导学生从隔热垫的美观和牢固这两个方面进行自评和互评(见表1),并提出有效的改进意见,隔热垫的隔热效果则由家长通过实际使用来进行评价,让学生意识到项目设计制作过程中对成品的试用与评价必不可少,这是生产优秀成品的重要保障,并鼓励学生根据他人意见尝试改进作品,如有余力还可设计制作更多的创意隔热垫,让学生的项目学习从课内延伸到课外,融合到学生的日常生活中。

三、教学反思

(一)活动效果

“简易隔热垫”在教材上所展示的仅仅是设计、制作一个隔热垫的过程,本案例中教师将视角放在单元整体上,开展项目化综合实践活动,并在活动中融入STEM教育理念,将前一课时中“热的良导体和不良导体”内容融入“简易隔热垫”的设计过程中,通过对比实验的方式,为隔热垫选择适合的材料,进一步培养学生细致观察、缜密分析等科学探究习惯。

同时,教师又将数学学科中的测量、尺寸等知识点加入活动过程中,引导学生运用已掌握的技能解决学习生活中遇到的新问题,进一步提升学生的问题解决能力。

随后,在设计隔热垫时,教师针对学生的年龄特点,允许学生通过“初步搭建”的方法设计图样,并通过展示和交流进行不断修改与完善,体验工程设计的严谨过程。

此外,在开展技术制作前,教师比较细致地增加了工具和耗材选择的环节,让学生通过动手实践、亲身体验来逐渐改变原有的认知和想法,促进学生遇到问题能深思熟虑,善于从多角度来看待问题,进一步培养他们的选择和判断能力。

最后,通过对设计图以及项目成品的自评和互评,引导学生学会欣赏、客观评价,具有愿意接受别人合理意见和建议的意识,让学生的科学精神提升到新的高度。

通过整个项目实践活动,学生经历了发现需求、规划设计、加工制作、试用评价、改进创新等多个步骤,学习并运用了科学、数学、工程、技术等多个领域的知识和技能,充分体验了项目设计和制作的一般过程,进一步提升了学科核心能力,对学生的后续学习乃至终身发展具有较好的促进作用。

(二)活动改进

1.细化评价指标

在完成制作隔热垫后,教师出示评价单让学生针对美观和牢固等因素进行自评和互评,并让家长在家中针对隔热效果进行评价,但从实际效果来看,学生对于美观和牢固的理解程度有所不同,导致相同品质的作品获得的评价相差甚远。因此,教师还需在评价单中明确各评价级别的评价指标,指导学生进行客观、公正的评价,进一步提升他们的评价能力。

2.运用信息技术

本项目实践活动中,针对隔热效果的评价是由家长来完成的,这种方式比较主观,教师也难以知晓课后评价过程中的具体情况,若将信息技术融入评价活动中,也许能取得事半功倍的效果。如在教师的安全指导下将装有热水的锅子放在自制隔热垫上,将DIS温度传感器放置在隔热垫下方,就能轻易测出隔热垫的温度,得到客观、真实、有效的数据,从而评价隔热垫的隔热效果。运用信息技术不仅能快速、正确地获得评价结论,同时也能让学生体验到科技进步所带来的帮助。

3.建立成长档案

学生在教师的引导下经历了整个项目化学习过程,在每一个环节中都有收获,如设计图初稿、改进稿、原作品、改进作品、创意作品等,但学生的变化过程却没能被记录。因此,教师可以为每位学生建立一个档案袋,学生将自己在学习过程中的点滴进步记录下来,回顾自己在活动过程中的不断成长,这对于学生的情感提升、终身发展具有极大的促进作用。