微柱凝胶免疫检测技术在临床输血治疗中的应用分析

王小燕,强新晨

(1.无锡市锡山医院鹅湖分院检验科;2.无锡市人民医院输血科,江苏 无锡 214116)

输血在临床诊疗过程中较为常见,主要应用于手术、低血容量休克以及贫血患者,能够及时补充患者机体血容量,有助于维持机体正常的血氧供应,在临床多种疾病诊治过程中占有重要地位[1]。受到输血技术操作不当、血型不符以及血液制品出现问题等多种因素影响,使得输血反应在临床中较为常见,主要包括发热反应、过敏反应,较严重的表现为溶血反应,严重威胁患者的生命安全,应予以重视[2]。因此,采取适宜的手段,进行准确的血型鉴定及交叉配曲,对降低输血反应,提高输血安全性尤为重要。以往临床常采用盐水试管检测技术及凝聚胺法进行血型及交叉配血检查,虽然具有一定的临床诊断价值,但该种检测技术不能够敏感检出不完全抗体情况,影响交叉配血检测结果的准确度及输血过程的安全性[3-4]。随着临床技术发展与创新,交叉配血方法研究也取得一定进步,其中就包括微柱凝胶免疫检测技术,该种检测技术在临床鉴定血型及输血的过程中有一定的诊断价值,但目前临床上在这方面研究尚少。本次实验特选择经本院诊疗需要进行输血治疗的患者为研究对象,采用不同的交叉配血检测技术进行检查,意在研究微柱凝胶免疫检测技术在鉴定血型及输血的过程中的应用价值。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将2015年11月-2017年11月期间来我院诊疗需要进行输血的患者选为研究病例,随机选取148例输血患者分别采用不同的检测技术进行血型鉴定以及交叉配血,根据检测方法不同分成盐水试管组及微柱凝胶免疫组采用微柱凝胶免疫检测技术进行血型鉴定以及交叉配血。输血患者纳入标准:⑴思维感受方面正常,签署了知情同意书;⑵具备完善的临床资料,其能够较好的配合完成研究及相关检查。排除标准:⑴认知功能障碍者及依存性差无法完成本研究者;⑵不能完成治疗疗程或不愿参加本研究者。供血者健康人群纳入标准:近期未出现呼吸道或泌尿系统等感染情况,无药物及食物等过敏史。输血患者中,男性患者75例,女性患者73例;年龄24~68岁,平均年龄(36.83±3.67)岁;是否有过输血史:有输血史26例,无输血史122例。供血者中,男性77例,女性71 例;年龄 19~41 岁,平均年龄(31.84±3.54)岁。 经过医院伦理委员会批准后,本组研究开始实施,研究目的、治疗方法均被患者及其家属了解,临床资料不公开,保证了其隐私性。两组研究对象的基线资料比较均衡性较好,差异均无统计学意义 (P>0.05)。

1.2 方法 所有血液标本分别给予微柱凝胶免疫检测技术及盐水试管法检测技术进行血型鉴定以及交叉配血检查。微柱凝胶免疫组采用微柱凝胶免疫检测技术进行检查,血型鉴定方法:医务人员采取静脉血后,常规分离输血患者的血液样本,在4摄氏度环境下保存血清,立即送检,取6支分别标注 A、B、C、D、E、F 的凝胶微管,完成后将 0.5%红细胞悬液分别滴入A~D管,并将血清以及已知血型的A型及B型的0.5%红细胞悬液分别滴入E、F管,采用3000r/min离心5min,由医务人员根据检查结果进行肉眼比对。交叉配血方法:医务人员常规分离供血者及受血者的血液标本,完成后并配置成1%红细胞悬液,取2支分别标注主侧以及次侧的凝胶微管,将50μl供血者红细胞悬液及受血者样本滴入主侧凝胶微管,并将50μl受血者红细胞悬液及供血者样本滴入次侧凝胶微管,在37℃孵育15min,采用3000r/min离心5min离心,医务人员采用肉眼对检查结果进行比对。盐水试管组采用盐水试管检测技术及凝聚胺法进行检查。血型鉴定方法:参照盐水试管法检测操作规程进行血型鉴定,同时给予阴性对照管,以便能够排除冷凝集。交叉配血方法:采用凝聚胺法进行检测,常规分离供血者及受血者的血液标本,完成后并配置成5%红细胞悬液,进行凝集主次侧凝集试验,采用肉眼对检查结果进行比对。

1.3 观察指标 观察两组不同检查方法的检测结果,计算血型鉴定正反定型相符的符合率和交叉配血相合成功率。

1.4 统计学处理 采用spss20.0统计学软件对表中数据进行统计分析,用表示计量资料,用检验比较计数资料,采用t检验,多组间比较采用方差分析,采用双侧检验所有统计分析,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

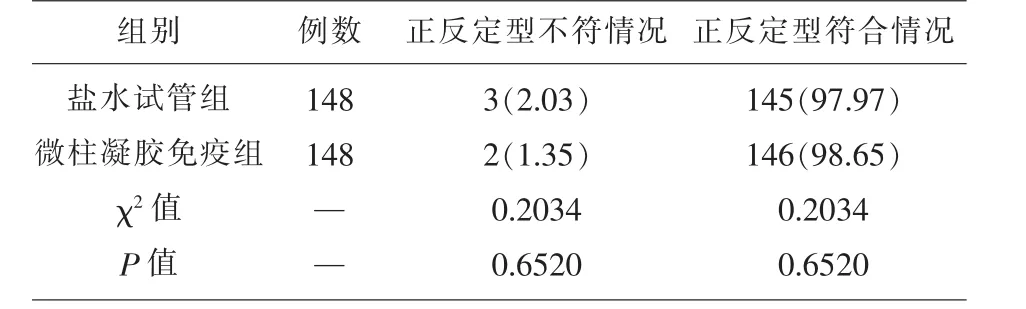

2.1 两组患者血型鉴定检验结果的差异 微柱凝胶免疫组微住凝胶免疫检测血型鉴定检查结果的正反定型符合率与盐水试管组盐水试管法正反定型符合率结果比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.2 观察两组患者交叉配血检验结果的差异 微柱凝胶免疫组采用微柱凝胶免疫法检测的交叉配血不合率高于盐水试管组凝聚胺法检测的交叉配血不合率,差异比较具有统计学意义(P>0.05)。见表2。

表1 两组血型鉴定检验结果的差异[n(%)]

表2 观察两组交叉配血检验结果的差异[n(%)]

3 讨论

输血治疗是临床常见治疗手段,受患者体质、多次输血以及输血操作等多种因素影响,输血反应较为常见,患者会出现发热、过敏以及溶血等不良反应。因此,为了降低输液反应发生情况,进行准确的血型鉴定及交叉配血显得尤为重要。

以往临床常采用盐水试管检测技术进行血型鉴定,该种检测方法对血型鉴定检测结果的准确性较高,但随着盐水试管检测技术在临床中广泛应用,其不足之处也逐渐体现出来[5]。主要表现在盐水试管检测技术操作步骤简单,能够较快速出结果,不影响临床输血治疗进行,但相关研究显示,将其应用于IgM抗体引起的价差配血不合准确率尚可,而对IgG抗体引起的较差配血不合会漏诊,影响临床工作效率[6-7]。随着临床技术的快速进步,血型鉴定的检测方法也有一定发展,微柱凝胶免疫检测技术引起医务人员的广泛关注,该种检测方法利用凝胶微柱分子层析原理,使得体积较小的红细胞先通过凝胶间隙,并与不规则的抗体进行有效结合,得以完成血型鉴定[8-9]。微柱凝胶免疫检测技术能够有效提高红细胞与不规则抗体的结合情况,有较好的敏感度,使得血型鉴定结果的正反定型符合率较高,可以提高检测结果的准确性[10]。本次研究结果显示,微柱凝胶免疫组患者检查结果的正反定型符合率与盐水试管组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结果说明,微柱凝胶免疫检测技术对血型鉴定的检查结果的准确性与盐水试管法的准确度,大致相同,但相关调查研究显示[11],与盐水试管检查技术相比,微柱凝胶免疫检测技术整个流程操作标准化,需要样本量较少,应用于血型鉴定的临床应用价值较优。

以往临床常采用凝聚胺法进行交叉配血检测,虽然该种检测手段可以快速检测出配血结果,但操作步骤也相对较多,需要添加的溶液种类也较多,使得检测手段相对复杂[12]。凝聚胺溶液释放大量正电荷,使得红细胞下降进而发生非特异性凝集,再滴入枸缘酸钠,观察凝集是否散开,对配血结果进行判断[13]。凝聚胺法检查结果的准确性较好,特别是对于IgM和IgG抗体引起的配血不合的检测,可以提高检测结果的准确性[10]。但该种检测方法也存在一定问题,主要表现在凝聚胺法需要较好的操作技能,需要操作人员不仅严格按照流程进行操作,同时对检测结果的判断标准要有较好的把握能力。同时,相关结果显示[14],凝聚胺法进行交叉配血检测的检查结果易受到多种药物以及肝素等影响,使得凝集的红细胞散开,使其检测结果出现假阳性而不准确,不利于临床诊断及紧急救治输血。盐水法及凝聚胺法检测技术的检查结果不易保存,也不易通过图片保存,不利于临床工作的记录,在一定程度上会造成血液样本不必要的浪费。微柱凝胶免疫检测技术利用生物凝胶过滤原理,使红细胞表现发生抗原抗体结合,从而增大红细胞体积,让配对血型凝集的红细胞不能够通过凝胶间隙,留在凝胶微管中上部,反之配型不符的红细胞沉积于凝胶微管底部[15-16]。微柱凝胶免疫检测技术不受药物、低浓度抗体等因素影响,而是通过抗体球蛋白与试剂中抗体特异性结合的生物学原理进行检查,该种检测方法操作简单,流程标准化,能够减少血液样本被污染,安全性较好,同时该种检测手段特异性较好,检测结果较为稳定,准确率较高[17]。本次结果显示,微柱凝胶免疫组交叉配血成功率高于盐水试管组,差异比较具有统计学意义(P>0.05)。结果说明,与凝聚胺检测方法相比,采用微住凝胶免疫法检测技术进行交叉配血检查,检测结果交叉配血成功率较高,说明检查结果的稳定性较好,不会受到药物及其他物质影响而出现假阳性,有较优的参考意义。与盐水试管法及凝聚胺法相比,采用微柱凝胶免疫法检测技术能够同时进行血型鉴定及交叉配血检查,操作步骤简单,需要血液样本相对较少;能够有效检测出是否存在不规则抗体,有较好的血型鉴定结果准确性[18-19];同时,微柱凝胶免疫法检测技术能够更加准确的检查出供血者与受血者配血不合情况,有助于减少溶血反应的不良输液反应,提高输液过程的安全性,提高临床工作质量[20]。本次实验受到研究时间以及研究对象的限制,存在一定局限性,同时,血型鉴定及交叉配血等各项检查操作技术存在细致差异,对统计结果会产生一定的影响,需要增加研究样本数量,对实验进一步补充及完善。

综上所述,采用微柱凝胶免疫法检测技术进行血型鉴定及交叉配血检查,检测结果稳定性较好,有较高的准确性,有助于提高临床输血的安全性,对临床诊断有较优的应用价值。