亦隐亦显,动静等观

——试析早期犹太教卡巴拉的上帝观

刘一南

内容提要:“卡巴拉”(Kabbalah)是12世纪晚期兴起于欧洲南部的一股犹太教神秘主义思潮,对犹太教的发展产生了重大的影响。早期卡巴拉思想家在继承古代犹太教神秘主义传统并吸纳犹太教哲学基本思想的基础上,通过“埃恩索弗”(Ein Sof)和“赛菲洛特”(Sefirot)这两个基本概念,建构了一位“亦隐亦显、动静等观”的上帝的形象。这种“一体两面”的上帝观的形成,在很大程度上是以《佐哈尔》作者为代表的卡巴拉思想家同以迈蒙尼德为代表的犹太教哲学家之间的剧烈思想冲突的结果:前者试图以更丰富、更生动的上帝观来替代后者所阐发的过度理性化、抽象化的上帝观。通过由“埃恩索弗”和“赛菲洛特”融合而成的上帝观,卡巴拉以独特的方式化解了“哲学的上帝”和“宗教的上帝”之间的张力,从而为流散于欧洲各国的犹太教信众构筑了一道坚固的精神屏障。

一、引言

在犹太教思想史上,关于上帝之本质和属性的问题起初并未受到特别的重视。作为犹太人精神生活基础的《塔木德》将关注焦点置于上帝和人类的关系之上,而从未将上帝自身作为研究主题或认知对象,盖因犹太拉比多将上帝的存在及其对宇宙的绝对统治默认为不证自明、毋庸置疑的真理。①Fischel Lachower and Isaiah Tishby (eds.), The Wisdom of the Zohar: An Anthology of Texts, vol.I, translated by David Goldstein, Oxford: Oxford University Press, 1989, p.230.然而,大约从12世纪开始,流散于欧洲各国的犹太人深感他们的宗教受到了基督教和伊斯兰教的“双面夹攻”,异教论敌的抨击和诋毁迫使他们以重新阐释犹太教传统的方式来捍卫自己的信仰;同时,伊斯兰教穆尔太齐赖派(Mu’tazila)神学、新柏拉图主义、亚里士多德主义等理性思潮的传播也激发了他们对犹太教信仰进行深度探究的兴趣和热情。在这样的语境下,“人是否能够理解上帝?如果能够,那么人应当怎样理解上帝?”成了其后几百年间全体犹太人所共同面对的两个基本问题。对这两个问题的最经典的回答是由两个群体给出的:一是以摩西·迈蒙尼德(Moses Maimonides,1135—1204)为代表的犹太教哲学家,二是以《佐哈尔》(Sefer ha-Zohar,13世纪)作者和拉比以撒·卢里亚(Isaac Luria,1534—1572)为代表的一批信奉“卡巴拉”(Kabbalah,一译“喀巴拉”)的犹太教神秘主义者。相较而言,犹太教哲学主要在知识精英的圈子里传播,对大众的影响非常有限;而作为犹太教神秘主义主要形态的“卡巴拉”却潜移默化地渗入犹太教的众多教义、礼仪和习俗之中,甚至扩散至犹太人之外的基督教世界。耐人寻味的是,卡巴拉作家所描绘的上帝形象看似与哲学家所阐述的上帝概念迥然不同,但这两种上帝观实际上却有着密不可分的“亲缘关系”。本文即试图以12—13世纪的早期卡巴拉经典文本中关于上帝之本质与属性的基本概念为研究对象,阐明卡巴拉上帝观的内在张力,进而从卡巴拉与犹太教哲学之关系的角度探讨卡巴拉上帝观的成因与意义。

早在19世纪,卡巴拉与犹太教哲学的“共生”关系就受到了以格拉茨(Heinrich Graetz)和纽马克(David Neumark)为代表的一批德国犹太思想史家的关注。格拉茨从理性主义视角出发,认为迈蒙尼德哲学代表着犹太教一神论的顶点,而卡巴拉则是“非犹太的”多神崇拜,是“古代异教”的复兴,是对犹太教哲学伟大成就的抵制;而纽马克则采取了另一条进路,他相信非理性主义、神秘主义和神话的因素一直存在于犹太教之中,它们在12—13世纪以“卡巴拉”的形态复活,旨在对当时盛行的犹太教理性主义做出回应。①Joseph Dan, “Gershom Scholem’s Reconstruction of Early Kabbalah”, in Gershom Scholem (ed.), Harold Bloom, New York: Chelsea House Publishers, 1987, pp.155-156.可见,无论是格拉茨还是纽马克,都没有把卡巴拉看作一个能够自证其正当性,具有其自身的宗教意义和文化价值的实体,都认为卡巴拉的兴起只不过是对哲学理性主义这一更伟大、更重要、在宗教上臻于完美的思潮的非理性回应。

这一认知模式直到20世纪中期才被同样成长于德国学术土壤的德裔以色列学者格舒姆·舒勒姆(Gershom G.Scholem,1897—1982)所修正。舒勒姆以其亲自发掘和整理的古代希伯来语和阿拉米语原始文献为依据,从学术—历史角度对卡巴拉的基本特征和主要思想进行了梳理和探究。他将卡巴拉的兴起置于12—13世纪南欧犹太人所面临的错综复杂的宗教形势和神学论争这一背景之下进行考察,一方面汲取了格拉茨和纽马克观点中的合理成分,另一方面则着意凸显了卡巴拉作为影响最为深远的犹太教神秘主义思潮和运动的独立地位和独特意义。舒勒姆的基本观点和研究进路至今仍在很大程度上被卡巴拉研究界奉为圭臬。②舒勒姆关于卡巴拉基本观念的论述集中于以下著作:Major Trends in Jewish Mysticism, Jerusalem:Schocken Pub.House, 1946; Kabbalah, Jerusalem: Keter Publishing House, 1974; Origins of the Kabbalah, edited by R.J.Zwi Werblowsky, translated by Allan Arkush, Princeton: Princeton University Press, 1987; On the Mystical Shape of the Godhead, translated by Joachim Neugroschel, New York:Schocken Books, 1991。舒勒姆的学生提什比(Isaiah Tishby)在其师奠定的基础上,对卡巴拉的核心经典《佐哈尔》中的重要概念和象征做了全面而深入地解读,他的著作被视为卡巴拉概念研究的权威参考书。提什比关于“上帝”概念及相关术语和象征的论述对本文的写作尤有助益。①提什比的代表作是《佐哈尔》的三卷希伯来语精选译注本。该书以阿拉米语原著中的若干基本概念为主题,对原著相关段落进行了分类和注释,并在全书导论和各章引论中对这些概念涉及的象征体系进行了细致地分析。与上帝观相关的内容集中于第一卷,参见Isaiah Tishby (tran., ed.&intro.), Mishnat ha-Zohar, vol.I, Jerusalem: Mossad Bialik, 1971; Fischel Lachower and Isaiah Tishby(eds.& intros.), The Wisdom of the Zohar: An Anthology of Texts, vol.I。

此外,约瑟·丹(Joseph Dan)在舒勒姆研究的基础上对卡巴拉之前的犹太教神秘主义思潮的论述②Joseph Dan, The Ancient Jewish Mysticism, Tel Aviv: MOD Books, 1993.,艾德尔(Moshe Idel)对犹太教秘传主义(Esotericism)与欧洲哲学思潮之互动的研究③Moshe Idel, Kabbalah: New Perspectives, New Haven: Yale University Press, 1988, pp.250-272; Moshe Idel, “Maimonides and Kabbalah”, in Isadore Twersky (ed.), Studies in Maimonides, Cambridge, Mass.:Harvard University Press, 1990, pp.31-81.,马特(Daniel C.Matt)对犹太教神秘主义中的“阿隐”(Ayin,“无”)概念的分析④Daniel C.Matt, “Ayin: The Concept of Nothingness in Jewish Mysticism”, in Lawrence Fine (ed.),Essential Papers on Kabbalah, New York & London: New York University Press, 1995, pp.67-108.,佩里(Sandra Valabregue-Perry)从通神论(theosophy)与卡巴拉之关系的角度对“埃恩索弗”(Ein Sof)概念的探讨⑤Sandra Valabregue-Perry, “The Concept of Infinity (Eyn-sof) and the Rise of Theosophical Kabbalah”, in The Jewish Quarterly Review, vol.I, no.3 (Summer 2012), pp.405-430.,以及卡利什(Isidor Kalisch)、卡普兰(Aryeh Kaplan)、坎帕尼尼(Saverio Campanini)、西蒙(Maurice Simon)、马特(Daniel C.Matt.)等学者在对《创造之书》(Sefer Yetzirah)、《光明之书》(Sefer ha-Bahir)、《佐哈尔》(Sefer ha-Zohar,一译《光辉之书》)等犹太教神秘主义经典的多种版本进行研究、比较和校勘的基础上为其所做的英文译注⑥笔者参考过的《创造之书》英译本包括卡里什译本(Isidor Kalisch, New York: L.H.Frank, 1877)、韦斯科特译本(William W.Westcott, London: Theosophical Publishing Society, 1893)和卡普兰译本(Aryeh Kaplan, Boston: Weiser Books, 1997);《光明之书》英译本包括卡普兰译本(Aryeh Kaplan,Boston: Weiser Books, 1979)和坎帕尼尼译本(Saverio Campanini, Torino: Nino Aragno Editore,2005, pp.243-377);《佐哈尔》英译本包括西蒙全译本(Maurice Simon, 5 vols., London: Soncino Press, 1984)、马特全译本(Daniel C.Matt.,12 vols., Stanford: Stanford University Press, 2003-2017)和戈尔德斯泰恩节译本(Fischel Lachower and Isaiah Tishby [eds.], The Wisdom of the Zohar: An Anthology of Texts, 3 vols., translated by David Goldstein, Oxford: Oxford University Press, 1989)。,也都为笔者探讨早期卡巴拉中的上帝观提供了重要的参考。

在中文学界,黄陵渝、刘洪一、刘精忠、涂笑非等学者以其专著、论文或教材对犹太教神秘主义进行了概述。①目前国内已经出版或发表的关于犹太教神秘主义的专著、论文和教材章节包括:刘精忠:《犹太神秘主义概论》,中国社会科学出版社2015年版;刘洪一:《犹太文化中的神秘主义及其效用》,《江苏师范大学学报(哲学社会科学版)》1992年第4 期;涂笑非:《犹太教神秘主义—喀巴拉》,《世界宗教资料》1993年第4 期;刘精忠:《宗教神秘主义与犹太弥赛亚信仰探析》,《长安大学学报(社会科学版)》2002年第4 期;黄陵渝:《犹太教》,中国社会科学出版社2008年版,第263—296 页。但是,笔者目前尚未见到结合12—13世纪哲学—宗教语境,对犹太教卡巴拉的基本观念进行专门研究的成果,本文即试图从这个角度展开研究。②需要特别指出的是,张平教授翻译的《阿伯特》(中国社会科学出版社1996年版)、《天下通道精义篇》(北京大学出版社2003年版)、《密释纳·种子》(山东大学出版社2011年版)等犹太教经典为笔者了解卡巴拉之前的拉比犹太教传统提供了极大的帮助。在研究视角和方法论上,孙尚扬教授和徐龙飞教授的研究成果亦令笔者深受启迪,参见孙尚扬:《宗教社会学》(第四版),北京大学出版社2015年版,第82—118 页;徐龙飞:《论神秘主义之研究方法》,《哲学门》第12 卷第2 册,北京大学出版社2011年版,第197—228 页;徐龙飞:《论(托名)狄奥尼修斯〈神秘神学〉的神秘神学》,《云南大学学报(社会科学版)》2011年第6 期。

本文试图在综合参考前人研究成果的基础上,从卡巴拉核心经典《佐哈尔》中关于上帝性质与属性的两个基本概念“埃恩索弗”(Ein Sof)和“赛菲洛特”(Sefirot)出发,结合《佐哈尔》之前的《创造之书》《光明之书》等神秘主义文本中的相关内容,对12—13世纪的卡巴拉上帝观进行分析,阐明其二重性和统一性,进而从卡巴拉与犹太教哲学之关系的角度探讨卡巴拉上帝观的形成原因和宗教意义。在阐明“埃恩索弗”和“赛菲洛特”这两个概念的基础上,本文试图探讨以下问题:在以迈蒙尼德学说为代表的绝对一神论占据主导地位的语境中,卡巴拉信徒何以发展出了近乎多神论的“赛菲洛特”概念?“赛菲洛特”与近似于迈蒙尼德上帝观的“埃恩索弗”概念之间是什么关系?这种兼具二重性与统一性的上帝观在当时的犹太教语境中又有什么样的宗教意义?

在进行文本分析之前,我们有必要先对本文中的“神秘主义”和“卡巴拉”这两个概念的含义进行简要的界定。

犹太教研究者通常使用“神秘主义”(mysticism)一词来指称卡巴拉及与其相关的宗教文献和宗教运动;但值得注意的是,“神秘主义”这个概念并不是犹太教诸传统所固有的。从语义学和语源学的角度来看,“神秘”(拉丁文mystica,mysticus)一词可以追溯到希腊语中的动词μυω,后者的本义是关闭耳朵和眼睛,不去聆听和观看,保持沉默和寂静,追寻内在灵魂的感受和经验—这样的感受和经验无法凭借外在的感官来获得,它们是直接关涉“奥迹”的。①徐龙飞:《论神秘主义之研究方法》,《哲学门》第12 卷第2 册,第199 页。从这个意义上说,犹太教的任何传统都没有自视为“神秘”的。与英文中的mysticism 一词意思比较接近的希伯来语术语包括sod(秘密)、chokhmah nistarah(隐匿的智慧)和kabbalah(传统),但是这些术语仅强调它们所指称的那些教导具有秘传性质,却并未表明那些教导是无法用感官来接收的奥迹。因此,若要将mysticism 一词用在《佐哈尔》和类似的犹太教文献上,或许应当对该词的用法进行调整,并对用它指称的含义加以限定。②Arthur Green, A Guide to the Zohar, Stanford, California: Stanford University Press, 2004, p.5.

根据舒勒姆的研究,与其他被称为“神秘主义”的宗教现象不同,犹太教语境中的“神秘主义”具有某种悖论性质:一方面,它是以“个人与上帝的直接接触”为核心的,是一种“高度个体性、私人性的知识”;另一方面,它又被视为传统的、秘传的智慧。③Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, pp.20-21.所以,犹太教神秘主义在双重意义上是“秘密”的:其一,它探究的是人类生活中最隐秘、最根本的问题;其二,它仅限于在一小部分蒙选的精英当中传播,并由这些人传给他们的门徒。④当然,神秘主义学说的这种“秘传”性质在犹太人的宗教实践中常常发生变化,如卡巴拉信徒在某些历史时期就试图向更多的人,甚至向整个犹太民族传播他们的教导。参见Gershom Scholem,Major Trends in Jewish Mysticism, p.21。舒勒姆对犹太教神秘主义之基本特征的这种归纳受到了学界广泛的认同。

在此基础上,我们可以进一步对“卡巴拉”概念的含义进行界定。“卡巴拉”一词在犹太教语境和非犹太教语境中均流传极广,但它从来没有单一的、明确的内涵,而是被犹太教和基督教各自的神学家、哲学家乃至科学家赋予多种多样的含义,这些含义时常是彼此抵牾的。在当代的以色列和西方世界,该词在一些语境中被用于表述严格的犹太教正统观念,在另一些语境中却被用于承载某些世俗的、激进的、创新的价值观。根据丹(Joseph Dan)的归纳,这个概念在学术—历史、欧洲宗教和思想史、秘传主义、当代正统犹太教、当代以色列具有神秘主义倾向的团体、与“新纪元运动”(New Age Movement)相联系的犹太教和基督教团体等六种语境中具有各不相同的含义。①Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, p.156; Joseph Dan, Kabbalah: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2006.因此,当代犹太教研究者在对与“卡巴拉”概念相关的宗教问题进行探讨的时候,通常将该词的含义限定在一个具体的、历史的语境之中。在借鉴前人观点的基础上,笔者试将适用于本文的“卡巴拉”概念界定如下:

从宗教观念史的角度来看,“卡巴拉”(Kabbalah)是指犹太教神秘主义的一种重要表现形式,常常被用作整个犹太教神秘主义的代称。“卡巴拉”一词在希伯来语中的原意是“接受”。在《塔木德》中,该词被用于泛指由摩西从上帝那里接受,并在以色列长老中代代相传的全部神圣传统,包括律法书(即“托拉”,Torah)、先知书(Navim)和圣录(Ketuvim),从而与特指律法书的“托拉”一词形成对照。但从12世纪晚期开始,西班牙、普罗旺斯和意大利的一些犹太教神秘主义者宣称,他们除了上述三类传统以外,还继承了一种极少为人所知的神秘传统,它通过诠释《圣经》和其他古代文本的深奥含义,揭示了上帝通过由十个“赛菲拉”(Sefirah,意为“属性”)组成的“赛菲洛特”(Sefirot,即Sefirah 的复数形式)体系来创造世界和维系世界的动态过程。这些神秘主义者后来被称为“卡巴拉信徒”(Ba’al Ha-Kabbalah,即英文中的kabbalists)。随着他们的思想的传播,“卡巴拉”一词逐渐脱离了原先的含义,成为特指这股始于南欧的犹太教神秘主义思潮的术语。这股思潮的源头可以追溯至公元1世纪流行于巴勒斯坦和埃及犹太人之中的秘传主义和通神论思想,两者都受到了古代末期的希腊宗教和混合宗教(syncretistic religion)的影响。12世纪末问世于普罗旺斯或西班牙北部的《光明之书》通常被视为第一个在写作方法和象征结构上具有明确的卡巴拉特征的文本,其基本思想在13世纪下半叶的《佐哈尔》中得到了充分的发展,16世纪时又在采法特的拉比以撒·卢里亚及其门徒那里得到复兴和革新,成为犹太教精神生活的主导方面,对17世纪的萨巴提安运动(Sabbatian Movement)和18世纪至今的哈西德运动(Hasidic Movement)都产生了深刻的影响。《光明之书》、《佐哈尔》、卢里亚门徒的著作以及其他类似著作所阐发的主要思想被笼统地称为“卡巴拉”。这类著作有三个共同特征:其一,认为上帝的神圣领域由十个赛菲拉(即后文即将论述的“赛菲洛特”体系)构成;其二,用一棵倒立的树的意象来描述赛菲洛特体系;其三,认为第十个赛菲拉具有女性特质,它使神域成为一个“阴阳和合”的统一体。这三个观念通常被视为作为整体的“卡巴拉”的三个基本特征。本文就是在上述意义上使用“卡巴拉”这一术语的。①关于“卡巴拉”术语的复杂含义,参见Isidore Singer et al.(eds.), Jewish Encyclopedia, vol.III,New York & London: Funk & Wagnalls, 1902, pp.456-479; Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, pp.1-39; Gershom Scholem, Kabbalah, Jerusalem: Keter Publishing House, 1974, p.8; Joseph Dan, Kabbalah: A Very Short Introduction, pp.x, 1-8, 21-22, 110-111。

本文论述的卡巴拉仅限于12—13世纪流传于南欧地区的卡巴拉,其基本思想始于匿名作者所著的《光明之书》,后在西班牙拉比摩西·德·莱昂(Moses de Leon,1250—1305)的巨著《佐哈尔》中达到了高峰。②《佐哈尔》作者称该书出于2世纪的拉比西缅·巴尔·约哈伊(Rabbi Shimeon bar Yohai)之手,但后来的研究证明该书的主体是由拉比摩西·德·莱昂在13世纪下半叶撰写的。参见Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, pp.156-204。该书以带有作者强烈个人色彩的阿拉米语和传统的“米德拉什”(Midrash,拉比犹太教时期对书面《托拉》和口头《托拉》进行注释和解读的文类)形式写成。作为犹太教中的神话、神秘象征和秘传教导的汇编和卡巴拉思想的集中体现,《佐哈尔》在两个世纪之后被流亡中的欧洲犹太人赋予了几乎与《圣经》和《塔木德》并列的地位,而且至今仍被正统犹太人奉为“犹太教的信仰和古代传统的三大支柱”之一。③Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, p.156; Joseph Dan, Kabbalah: A Very Short Introduction, p.29.本文在对卡巴拉上帝观进行探讨时,将从这部核心经典中的相关基本概念入手。

二、埃恩索弗:自我隐匿的“静态上帝”

“埃恩索弗”(Ein Sof)是卡巴拉中被用于表述上帝基本性质的术语。希伯来语中的ein 意为“无”;sof 意为“结尾”,引申为“边界”之义。ein sof起初是副词,意为“无止境地”“无极限地”“无穷尽地”;但从12世纪开始,该词经常被普罗旺斯和西班牙的卡巴拉信徒当作名词来使用,从而逐渐成为表达上帝之无限性和不可知性的专有名词,可译为“无限者”“无穷者”。这个意义上的“埃恩索弗”一词最早出现在拉比盲者以撒(Isaac ben Abraham)及其门徒阿兹里埃尔(Azriel of Gerona)等人的著作中,后来又出现在13世纪的《佐哈尔》、《上帝的秩序》(Ma’arekhet Ha-Elohut,作者匿名)和同时代的其他卡巴拉著作中。①Gershom Scholem, Kabbalah, pp.88-89.

在本节中,笔者试以《佐哈尔》里集中讨论“埃恩索弗”概念的段落(Zohar, II, 239a②西方学者在引用《佐哈尔》时,通常以引文在该书初版(Mantua,1558—1560,共三册)中所在的册数和页码为其编号,笔者亦循此惯例。)为主要文本,分析该概念的基本含义,进而探讨它与12—13世纪犹太教哲学中的上帝观的关系。

(一)《佐哈尔》中的“埃恩索弗”概念

在《佐哈尔》中,只有“埃恩索弗”这一个词语被用来特指上帝的隐秘方面,该书对其含义做了如下解释:

拉比以利雅沙问拉比西蒙:我们知道燔祭是与至圣所相连的,好让至圣所可以被照亮。那么,祭司利未人和以色列的意志对上帝的依附会延伸到多高的地方呢?

拉比西蒙答道:我们已经教导过,它会延伸到埃恩索弗那里,因为一切依附、统一和完满都被隐藏在那个无人感知、无人了解的秘密之中,那个秘密包含着一切意志中的意志。埃恩索弗是不能被知晓的,它不像原初的阿隐(Ayin,“无”)那样创造始与终。“始”是什么?是最高点,是一切的开始,它隐匿于、安住于思想之内,并创造出被称为“一切事的总意”(传道书12:13)①《传道书》12:13 全句在和合本《圣经》中的译文为:“这些事都已听见了。总意就是敬畏上帝,谨守他的诫命,这是人所当尽的本分。”的“终”。但在埃恩索弗里则没有“终”,没有意志,没有光,也没有光体。所有这些光体和光都依赖它而生存,但是它们在自己的地位上无法感知它的存在。对它既了解、又不了解的,只能是“超凡意志”和“一切秘密中的秘密”—阿隐。当最高点和来世上升时,它们只能感觉到埃恩索弗的气息,就像有人吸入香味、并被它熏染一样。(Zohar, II, 239a)②本文中的《佐哈尔》引文的原文皆出自提什比的希伯来语译注本(Mishnat ha-Zohar, Jerusalem,1971)。

这段话从三个方面对埃恩索弗的性质进行了说明(或者不如说是暗示):隐秘性、非人格性和作为万物本原的特性。

首先,埃恩索弗是绝对隐匿的,乃至人类无法用任何肯定性的言辞来表述它。

如前所述,埃恩索弗原本是一个否定性的副词,可译为“无限地”“无穷地”,表达的是“没有任何极限或尺度”之义。后来,该词虽被卡巴拉信徒当作专有名词来使用,但这无法改变它的否定性质。在上述引文中,作者试图尽可能说明埃恩索弗的性质,但他使用的一系列表述方式仍然具有否定性:“无人感知、无人了解”“不能被知晓”“无始无终”“没有意志,没有光,也没有光体”。作者由此暗示:对于埃恩索弗的隐秘性质,人类绝对不可能以肯定的方式知晓或表达一丝一毫。换言之,企图用人类的思维来思考、用人类的语言来描述上帝的隐秘本质,乃是徒劳无功的,因为无限者不可能被有限者的有限智力所感知或理解。

引文中提到,埃恩索弗是意志和思想的源头,这两者其实分别是上帝借以创世的“赛菲洛特”体系中的前两个“赛菲拉”(或称两种神力)—凯泰尔(Keter)和霍赫玛(Chokhmah),但是它们与埃恩索弗绝不是同质的。第一个赛菲拉凯泰尔又被称为“阿隐·卡德蒙”(Ayin Kadmon),意为“原初的无”,也是一个否定性的概念,但它并不像埃恩索弗那样完全不可认知、不可言喻—作者使用了“创造始与终”的“超凡意志”这样的肯定性表达方式,以表明它是可以在一定程度上被认知、理解和表述的,其他可被感知的赛菲拉都是它的自我延伸。引文告诉我们,只有作为“原初的无”的第一个赛菲拉凯泰尔能对埃恩索弗的存在有些许了解,被称为“最高点”的第二个赛菲拉霍赫玛和被称为“来世”的第三个赛菲拉比纳(Binah)则只能在上升过程中对埃恩索弗的“气息”有所感知。根据《佐哈尔》中其他几处涉及埃恩索弗的内容,它的隐匿具有两重性:一方面,它的本质并不显现于它自身的隐秘领域之外,也就是说,它并不直接参与创造世界或在世界上施展作为的过程;另一方面,在“赛菲洛特”的世界中,尤其是在由前三个赛菲拉组成的上层神域中,埃恩索弗自身是普遍临在的(Zohar, III, 159a),但即使是“赛菲洛特”也不能真正理解埃恩索弗的性质(Zohar, II, 239a),作为低等存在物的人类就更是对其无从领会了。①关于这段引文所涉及的前三个赛菲拉的含义,参见Fischel Lachower and Isaiah Tishby (eds.), The Wisdom of the Zohar: An Anthology of Texts, vol.I, p.257。

在12世纪末的卡巴拉著作中,埃恩索弗并不是对上帝之隐秘方面的唯一称谓,人们也曾用另一个否定性短语“思想无法领会者”(mah she-en hamachashavah masseget)和肯定性短语“独一者”(ha-echad)、“完美的统一体”(ha-achdut ha-shelemah)、“统一体的完美”(hashlamat ha-achdut)或“统一体的对称”(hashva’at ha-achdut)来对其加以描述;也有一些作者用“众根之根”(shoresh ha-shorashim)、“第一因”(ha-sibah ha-rishonah)、“众因之因”(sibah ha-sibot 和ilah ha-ilot)等短语来表述它与被启示出来的存在之间的因果关系。但到了13世纪,言简意赅的否定性词语埃恩索弗在事实上成了唯一的称谓。当代研究者指出,该词只不过是一个偶然被使用的术语,并没有特殊的含义;人们也完全可以为它所表示的那个概念赋予“无始”“无色”或其他任何否定性名称。埃恩索弗本身并不是对上帝的某个特征的象征或描述,而只是一个便于使用的短语,用来指称某种远远超出人类语言表述范围的东西。①Joseph Dan, “Gershom Scholem’s Reconstruction of Early Kabbalah”, in Gershom Scholem (ed.), Harold Bloom, p.160.

在《佐哈尔》中,作者甚至拒绝使用“第一因”“众因之因”这样的含义清晰的短语来指称埃恩索弗,这表明:尽管隐匿的上帝是一切的本原—或者用拉比阿兹里埃尔的话说,“在它之外别无一物”②Fischel Lachower and Isaiah Tishby (eds.), The Wisdom of the Zohar: An Anthology of Texts, vol.I, p.235.—然而,因果性的表述方式并不适合它,因为它是完全不能以人类的逻辑来理解的。人们甚至也不能用任何基于《圣经》术语的象征来表现埃恩索弗,因为这个概念在《圣经》中并没有被直接提及。

上述引文是卷帙浩繁的《佐哈尔》中唯一的一段明确谈及埃恩索弗,并对其性质进行一定程度的说明的文字,该书其他部分只有寥寥几处对此略作暗示,且均以否定措辞强调其不可认知性,如:“那个不可感知、不可了解的秘密”(Zohar, II, 239a);“没有任何问题可以触及它,无法通过思考而想出任何观念”(Zohar, I, 21a)。这种情况本身也说明,在该书作者的心目中,作为上帝隐秘方面的埃恩索弗乃是人类没有资格,更没有能力去言说的;即使是能与上帝进行直接接触且以秘密传承关于上帝的知识为己任的卡巴拉信徒,最多也只能以否定性的语言来勉强对其性质进行些许探索。对于埃恩索弗,人类唯一能做也必须做的就是“从它上面剥去任何已知的形式或特质”,也就是说,不以人类世界中的任何已知事物的形式或特质来比附它,不用人类语言中的任何肯定性表述方式来描述它,因为“任何被归于它的已知事物都会玷污它那独一无二、不可知晓的完美,将某种限制强加给它的无限”③Ibid., pp.234-235.。对于神圣而隐秘的上帝,最稳妥的做法莫过于像《创造之书》作者所说的那样:“缄口莫言,息心静虑,收心归位。”(Yetzirah, I:8)。舒勒姆将卡巴拉对上帝的这种态度界定为“一种神秘的不可知论,以一种多少有些极端的方式构成,与新柏拉图主义的立场相近”①Gershom Scholem, Kabbalah, p.88.。

其次,埃恩索弗具有非人格性。这个特征是从上述第一个特征衍生出来的,主要体现在埃恩索弗与《圣经》中的上帝之间的显著区别上。

根据舒勒姆和提什比的研究,卡巴拉从一开始就有将埃恩索弗和《圣经》所启示的那位神圣造物主区分开来的倾向。在卡巴拉信徒心目中,那位在西奈山上启示其自身,并通过先知预言的媒介来启示其自身的上帝并不是埃恩索弗本身,而是来源于它的“赛菲洛特”在人间的显现;《圣经》中记载的上帝的众多名字也不能被用于指称埃恩索弗,因为埃恩索弗不能被归于任何名字或描述性短语。“埃恩索弗的隐匿”这个极端而大胆的概念在拉比阿兹里埃尔(最早的卡巴拉信徒之一)论述“赛菲洛特”体系的著作中就已经被提到了:“要知道,尽管埃恩索弗体现在万事万物之中,然而它不能成为思考的对象,更不用说言谈的对象了,因为在它之外别无一物。所以,没有任何字母、名字、文字或词语能构成它。”(Perush EserSefirot)②转引自Fischel Lachower and Isaiah Tishby (eds.), The Wisdom of the Zohar: An Anthology of Texts, vol.I,p.234。这个观念在稍后的卡巴拉著作《上帝的秩序》中得到了更加直接而极端的表达:“要知道,我们所说的‘埃恩索弗’并不见于《托拉》《先知书》或《圣录》,也不见于拉比的言论,但是崇拜者们(指卡巴拉信徒们—笔者注)得到了一点迹象。”③转引自Ibid., p.234。也就是说,连用“上帝”一词来称呼埃恩索弗都是错误的,因为只有《圣经》《塔木德》等书面经典中的那位将其自身启示给人们的人格化的神才能真正被称为“上帝”,而被隐匿的埃恩索弗则不应被冠以这样的称呼,因其无法成为宗教思考的对象。当然,这种极端的观点不免招致了某些比较谨慎的卡巴拉信徒的反对。④Gershom Scholem, Kabbalah, p.89.《佐哈尔》中的表述虽然没有这样明晰,但也持有大致相同的立场(如Zohar, III, 130a)。18世纪的卡巴拉作家巴鲁克·科索维(Baruch Kosover)的措辞则相对温和:“‘埃恩索弗’并不是上帝真正的名字,而是一个表示它完全处于隐匿状态之中的词语,我们的神圣语言中没有一个词语能像这两个字那样表示它的隐匿。说‘埃恩索弗,它是应受称颂的’或‘愿它受称颂’是不对的,因为它不能被我们的双唇所称颂。”(Ammud ha-Avodah, 211d)①转引自Gershom Scholem, Kabbalah, p.90。

《佐哈尔》等卡巴拉文献所呈现的这种上帝观,在很大程度上令人想起亚里士多德主义者用于描述至高之神和万物之源的术语“不动的推动者”和“只以自身为对象的思想”。我们将在后文中看到,卡巴拉信徒确实借用了哲学概念以描述他们心目中的上帝。

最后,埃恩索弗是宇宙万物的本原。

尽管上述引文连续使用否定性措辞来表达埃恩索弗的不可认知性,然而,在这一系列否定之中却包含着唯一的一处肯定:“所有这些光体和光都依赖它而生存。”此处的“光体”和“光”指的是作为上帝借以创造宇宙万物的十种属性或曰十种神力的“赛菲洛特”,它们依赖于埃恩索弗而生存,并被那些从埃恩索弗处降下的神圣影响所维护。②Fischel Lachower and Isaiah Tishby (eds.), The Wisdom of the Zohar : An Anthology of Texts, vol.I, p.257,n.9.这表明,埃恩索弗作为上帝无穷无尽、超越一切限制的本质,乃是宇宙万物的本原;虽然它不可能被赛菲洛特所完全理解,更不可能被人类所认知和领悟,但宇宙和人类却都起源于它,并仰仗它而得以生存。关于埃恩索弗的这种性质,我们将在后面关于“赛菲洛特”的内容中进一步探讨。

综上所述,埃恩索弗这一卡巴拉术语指称的是将自身完全隐蔽起来的“静态上帝”,或者说,是上帝的隐秘方面。这一术语通过否定性的措辞传达了这样一种上帝观:上帝是无穷无尽、不受限制的,远远超出了人类思维的思考范围和人类语言的表达范围,以至于人们只能用否定性的表达方式来勉强对其进行言说;它虽然是宇宙万物的本原,却与世界没有任何联系,也没有受到世界的任何影响;包括卡巴拉信徒在内的神秘主义者尽管可以通过冥思让自己的灵魂在神圣的“阶梯”上逐级上升,但是他们永远也无法与埃恩索弗进行任何接触,因为后者不可能被除了它自己以外的任何事物所触及。①Joseph Dan, “Gershom Scholem’s Reconstruction of Early Kabbalah”, in Gershom Scholem (ed.), Harold Bloom, p.160.这样的上帝观其实没有为卡巴拉信徒提供任何可以思考、讨论的观念,而是将他们领入了一片神秘而深邃的“黑暗”和“静谧”之中,引导他们以超乎语言的冥思来领悟上帝那毫无分别的绝对同一和毫无变化的绝对完美。

(二)不可言说的“埃恩索弗”:卡巴拉对犹太教哲学的继承

《佐哈尔》中的埃恩索弗概念以否定的语言来表达上帝那不可认知、不可言喻的特性,这使人很容易联想到与早期卡巴拉大致处于同一时期的犹太教哲学尤其是以迈蒙尼德学说为代表的犹太教理性哲学中的上帝观。

众所周知,迈蒙尼德的学说是以用否定的方式思考上帝而著称的,这种思考方式又被称为“否定之路”(Via Negativa)或“否定神学”(Apophatic theology)。在犹太教哲学史上,这种方法的使用可以追溯至公元1世纪的希腊化犹太哲学家斐洛(Philo Judaeus),他的基本观点被沃尔夫森(Harry A.Wolfson)概述如下:

斐洛对上帝之性质的讨论是从《圣经》的两条基本原则开始的:其一,上帝与其他存在物的不相似性;其二,上帝的统一性。……统一性这条《圣经》原则也意味着上帝的简单性。……据我们所知,在斐洛之前没有一位哲学家曾经说过上帝在本质上是不可知晓、不可言喻的。……这一切促使斐洛提出了一个问题:在《圣经》中被用于表述上帝的所有那些术语是什么意思呢?从纯粹的犹太教传统的理由出发,他的回答是:所有这些术语都不能从字面上理解,它们被用于经文之中只是出于教育的目的;但是,从哲学的理由出发……这些术语乃是哲学家们称之为“性质”(properties)的东西……在此后的哲学史上,所有的哲学家—不论是基督徒、穆斯林还是犹太人—在讨论上帝的性质时,都会提到斐洛所提出的那些问题,进而仿效斐洛提出他们的解决方法。①Harry A.Wolfson, Philo: Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity, and Islam, vol.II, Cambridge: Harvard University Press, 1962, pp.149-151.

在斐洛看来,上帝的与其他造物的不相似性(或称独一性)和上帝的绝对统一性(或称同一性)导致了这样一种需要:要正确地理解上帝,就必须拒绝把受造之物的特性归于造物主,进而完全否认作为受造之物的人类有能力描述上帝的存在。斐洛之后的哲学家都受到了这种否定神学的影响,如普罗提诺不愿称独一者是“善的”,伊斯兰教穆尔太齐赖派对独一者的本质属性避而不谈,犹太教自己的哲学家迦翁·萨阿迪亚·本·约瑟(Sa’adiah ben Yosef Gaon)、巴亚·伊本·帕库达(Bahya ibn Paquda)和犹大·哈勒维(Judah Ha-Levi)也都或多或少地采取了否定的路径,他们的思想都对迈蒙尼德产生了影响。②Shlomo Pines, “The Philosophic Sources of the Guide of the Perplexed”, in Moses Maimonides, The Guide of the Perplexed, vol.I, tran.by Shlomo Pines, Chicago: University of Chicago Press, 1963, p.xcv.但是,迈蒙尼德比在他之前的犹太教哲学家都走得更远,以至于完全否定了上帝自身的一切属性。在他看来,人们谈论的关于上帝自身的一切,在本质上都是否定性的;人们能够以肯定性的术语谈论的只有上帝的行动—不是上帝“是什么”,而是上帝“做了什么”。③Raphael Jospe, Jewish Philosophy in the Middle Ages, Boston: Academic Studies Press, 2009, pp.429-430.

迈蒙尼德的这种极端的否定神学在他的代表作《迷途指津》(Dalālat al-ḥā’irīn,The Guide for the Perplexed)中得到了充分的表达。胡希克(Isaac Husik)指出,在迈蒙尼德之前,萨阿迪亚、帕库达、达乌德(Abraham ibn Daud)等哲学家都是首先证明上帝的存在,然后再讨论上帝的属性,而《迷途指津》却将这个逻辑顺序颠倒了过来:在第一卷中先用绝大部分篇幅讨论上帝的属性,到第二卷中才证明上帝的存在。这种刻意背离传统论证顺序的做法凸显了迈蒙尼德写作此书的主旨,即针对当时的很多犹太人将上帝想象为具有形体、具有情感的人格神的思想倾向,教导一种精神性的上帝观:上帝绝对没有形体,与任何受造之物都既没有任何相似之处,也没有任何关系。在他看来,如果对上帝的这种精神性质缺乏足够的认识,那就“比偶像崇拜还要糟”(Guide, I, 36①本文中的《迷途指津》引文皆转译自被学界公认为权威译本的派恩斯英译本:Moses Maimonides,The Guide of the Perplexed, 2 vols., translated by Shlomo Pines, Chicago: University of Chicago Press, 1963.)。所以,迈蒙尼德刻意颠倒了逻辑顺序,首先沿着“否定之路”讨论最令他担心的关于上帝之属性的问题,以便对那种将上帝形体化的错误信仰进行有力的纠正。②Isaac Husik, A History of Medieval Jewish Philosophy, New York: Atheneum, 1973, pp.240-241.

在《迷途指津》中,迈蒙尼德将关于上帝的犹太教信条分为“真正的信条”和“必要的信条”:前者指那些可使理智变得完美的信条,后者指那些有助于促进社会秩序的信条。他把《圣经》中关于上帝的拟人化陈述都归入“必要的信条”。他举的一个著名例子是关于上帝会对做了错事的人们发怒的观念,他认为这是一个典型的“必要的信条”,应当从两个层面上来理解:其一,上帝绝不会对人类发怒,因为祂没有人类的情感;其二,人们需要相信上帝是会发怒的,这样他们才能尽量不做错事。(Guide, III, 28)他在该书第一部分中讨论了很多源于《圣经》的术语,认为信徒必须从隐喻角度来理解这些术语在文字层面上的拟人化,因为上帝绝不可能具有人类的形体,也绝不可能具有人类的喜怒哀乐。这种观点体现了11世纪的伊斯兰教哲学家阿维森纳(Avicenna)对迈蒙尼德的深刻影响。③派恩斯(Shlomo Pines)认为,迈蒙尼德那更加自成体系,也更加极端的否定神学主要是以阿维森纳的思想为基础的。参见Shlomo Pines, “The Philosophic Sources of The Guide of the Perplexed”, in Moses Maimonides, The Guide of the Perplexed, vol.I, p.xcv。

由此,我们很容易看出迈蒙尼德从否定神学角度阐发的上帝观与早期卡巴拉,尤其是《佐哈尔》中同样使用否定性表述方式的埃恩索弗概念颇有异曲同工之妙。当代研究者大多认为,普罗旺斯和西班牙北部的早期卡巴拉信徒是在犹太教哲学占统治地位的环境中发展出他们的神秘主义传统的,所以柏拉图主义、新柏拉图主义和亚里士多德主义的术语和观念常见于他们的笔端。关于迈蒙尼德的学说,在12—13世纪的早期卡巴拉信徒中存在着不同的观点,既有彻底的拒斥,也有热忱的拥护;但不容否认的是,包括《佐哈尔》诸作者在内的卡巴拉重要信徒都对迈蒙尼德的著作非常熟悉,并受到了后者的哲学方法潜移默化的影响。①Jonathan Dauber, “Competing Approaches to Maimonides in Early Kabbalah”, in James T.Robinson (ed.),The Cultures of Maimonideanism: New Approaches to the History of Jewish Thought, Leiden & Boston:Brill, 2009, p.57.在现存的《迷途指津》手抄本中,有一份就出于《佐哈尔》主体部分作者摩西·德·莱昂之手。当代著名卡巴拉研究者格林(Arthur Green)就此指出,《佐哈尔》的写作在一定程度上就是为了对《迷途指津》进行回应。②Arthur Green, A Guide to the Zohar, Stanford, California: Stanford University Press, 2004, p.86.艾德尔(Moshe Idel)也指出,在《佐哈尔》中得到集中体现的象征—通神论释经法(symbolic-theosophical exegesis)在一定程度上就是针对迈蒙尼德的寓意释经法(allegorical exegesis)而提出的。③Magne Sæbø (ed.), Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation, vol.I: From the Beginnings to the Middle Ages (Until 1300), Part 2: The Middle Ages, pp.458-460.

如果参考迈蒙尼德的关于否定神学之宗旨的阐述,我们或许能够更加深刻地理解卡巴拉中的埃恩索弗概念之意义。迈蒙尼德的“否定之路”需要不断地否定错误的观念和语言,这种方法看上去似乎不能直接传达肯定的知识;但在他看来,我们通过循序渐进的否定而得知的关于上帝的东西越少,实际上知道的东西就越多,因为否定的方法帮助我们驱除了错误的思考方式。换言之,即使我们永远无法得到关于思考对象之本质(它究竟是什么)的知识,但我们至少能够知道它不是什么。使用否定论断的目的并不是表达字面意义上的真理,而是“将思想引向关于上帝的那些必须被相信的东西上面”(Guide, I, 58)。也就是说,即便是这些否定论断也不是对上帝之简单性的真正表述,因为那种简单性是无法被表述出来的;毋宁说,否定论断是一种手段,旨在引导我们认识到:一切用语言进行的系统阐述都包含着一定程度的曲解,即使是最缜密的语言也不足以正确而充分地表述上帝的特性。④Kenneth Seeskin (ed.), The Cambridge Companion to Maimonides, pp.89-90.使用否定方法来思考的信徒比使用肯定方法的信徒更加接近上帝:“关于上帝,你否定的越多,你就越接近正确的领悟,而且你比那些没有进行否定的人—你已经很清楚有些东西是必须否定的,但他们没有对其进行否定—离上帝更近。”(Guide, I, 59)他采用否定方法的最终目标是促进正确的理解,即“通过首先改正对《圣经》语言的错误理解,使人们最终得以理解这些语言的真正意图”①Raphael Jospe, Jewish Philosophy in the Middle Ages, p.429.。而卡巴拉的埃恩索弗概念也是如此,它通过强调埃恩索弗乃是不可察觉、不可理解、不可言喻的,来驱除可能存在于人们心中的对上帝之隐秘方面的错误理解,以及人们可能就其性质做出的错误表述,从而帮助人们以尽可能正确的方式来领悟上帝的本质。

在迈蒙尼德看来,对上帝的唯一正当回应就是沉默,因为对于上帝而言—而且只对于上帝而言—沉默就是颂赞。(Guide,I, 59)这种沉默并不只是“不表达”,而是在博学多识的基础上承认自己的无知,承认人类语言的无力,承认人与上帝之间的间隙是不可弥合的。用迈蒙尼德自己的话来说,“只有上帝自己才能理解它是什么”(Guide, I, 59)。而《佐哈尔》仅以否定性的寥寥数语谈及埃恩索弗,称之为“那个不可感知、不可了解的秘密”(Zohar, II, 239a),强调“没有任何问题可以触及它,无法通过思考而想出任何观念”(Zohar, I, 21a),这与迈蒙尼德的“沉默就是颂赞”立场又是何等相似!

综上所述,笔者认为,以《佐哈尔》为代表的早期卡巴拉文献以否定性的称谓“埃恩索弗”来称呼上帝这一终极实在,以表达上帝的不可认知、不可言喻之特性,这与迈蒙尼德的上帝观是高度一致的,这在很大程度上体现了早期卡巴拉作家对从斐洛至迈蒙尼德的犹太教否定神学传统的继承与发展。

三、赛菲洛特:自我显现的“动态上帝”

经过上文的探讨,我们可以将早期卡巴拉上帝观中的首要概念“埃恩索弗”粗略地理解为“自我隐蔽、不可认知、不可言说的静态上帝”,即上帝的绝对隐秘的那个方面。然而,卡巴拉信徒心目中的上帝绝非只有这一个遥不可及的神秘形象;在以《佐哈尔》为代表的早期卡巴拉文献中,绝大部分篇幅都被用于描述上帝的另一个形象—通过由十个“赛菲拉”组成的“赛菲洛特”体系创造世界、维系世界并向人类显现其自身的“动态上帝”。

“赛菲洛特”概念首次出现于公元6世纪之前的古老神秘主义文本《创造之书》(Sefer Yetzirah),其含义经过发展变化之后被卡巴拉信徒纳入他们的思想体系,并由此成为卡巴拉的核心概念。在本节中,笔者试图阐明“赛菲洛特”概念从《创造之书》到《佐哈尔》的发展过程,进而从卡巴拉—犹太教哲学之关系的角度探讨该概念成为卡巴拉信仰核心的原因。

(一)“赛菲洛特”概念的起源

“赛菲洛特”概念可追溯至问世于公元3—6世纪、出于匿名作者之手的神秘主义经典《创造之书》(后文简称《造》)。①关于《创造之书》的成书时间,参见Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, p.75;Joseph Dan, Kabbalah: A Very Short Introduction, p.16。该书篇幅极其简短,不超过600 个单词,是现存最早的用希伯来文写成的思辨性著作;其文风庄重、凝练、严谨,同时又带有明显的神秘冥思色彩。因此,该书同时受到了犹太教哲学家和神秘主义者的重视,乃至被视为“中世纪犹太思想的基石之一”②Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, pp.75-76; Joseph Dan, The Ancient Jewish Mysticism, p.198.。该书讲述的是上帝通过数字和字母的力量来创造宇宙的过程,以一系列颇具新意的概念阐发了上帝创世的原则和世界存在的方式,其中最重要的概念就是“赛菲洛特”,它为中世纪犹太教提供了一套术语和一个象征体系。虽然该书通常并不被归于卡巴拉著作之列③Joseph Dan, Kabbalah: A Very Short Introduction, p.15.,但其中的“赛菲洛特”概念对卡巴拉思想体系之建构产生了重大的影响。

《造》记叙的是犹太人的先祖亚伯拉罕在冥思中获得的一番关于上帝如何创世的神圣启示,该书借此呈现了一个与《创世记》和传统拉比文献中的记载迥然不同的创世过程。该书的卷首语开宗明义:“啊,通过三十二条神秘的智慧之路,上帝……雕刻了祂的宇宙,并用彼此联系的三本书、文字和数字将其创造了出来。”(Yetsirah, 1:1)在这句话中,作者没有使用传统上用来表现创世活动的希伯来术语bara,而是以“劈”和“制作”(haqaq, hazav, yazar)为描述创世工作的主要动词。作者接着解释道,这三十二条神秘道路分为两组:一组是十个“赛菲拉”(总称为“赛菲洛特”),另一组是希伯来语字母表中的二十二个字母,上帝就是用这两组工具来创造世界的。在该书的结尾,亚伯拉罕通过探究十个“赛菲拉”而成为第一个觉悟上帝创世之奥秘,进而获得对独一上帝之信仰的人(Yetsirah,6:10)。由此可见,赛菲洛特体系在《造》作者的心目中具有极其重要的宗教意义。

“赛菲洛特”一词通常被认为是《造》作者首创的,其主要含义是从一到十这十个基本数字(当时的犹太人还没有“〇”这个概念)。舒勒姆指出,表示数量的常用希伯来语单词是mispar,但作者没有使用该词,而是新造了sefirot 一词来专门表示数字本身,这似乎是要表明:他要探讨的并不仅仅是关于寻常数字的问题,而且是关于宇宙之形而上学原则及上帝创世之方式的问题。①舒勒姆认为,sefirot 一词是《造》作者独创的,与希腊语单词σφαῖρα(sphaira,球体)无关。参见Gershom Scholem, Origins of the Kabbalah, pp.26-27。赛菲洛特是上帝最初的造物,作者多次称之为“从‘无’而来的十个赛菲拉”(eser sefirot belimah)。它们和希伯来语字母共同体现了多种神秘的力量,这些力量的不同聚合方式导致了宇宙中各种存在物的形成。

值得注意的是,不论是“宇宙是上帝以其神圣言说之力创造的”这一观念,还是将“十”这个数字与创世相联系的做法,都在犹太教中由来已久,《造》只不过是系统地发展了这些思想。拉比犹太教经典《密释纳》(Mishnah)中的名篇《阿伯特》(Pirkei Avot)就宣称“世界受造于十句话之中”(5:1),这指的是《创世记》首章中以“上帝说”为开头的十句话。①直接以“上帝说”(va ‘yomer Elohim)开头的话共有九句(1:3, 1:6, 1:9, 1:11, 1:14, 1:20, 1:24,1:26, 1:29),但按照《塔木德·岁首》对《阿伯特》 5:1 的诠释,还有一句话被蕴含在《创世记》开篇的第一个词语“起初”(Bereshit)之中,这个词语暗示着上帝说出了第一句话,因为“诸天藉耶和华的命令而造”(《诗篇》33:6)。(BT, Rosh ha-Shanah, 32a)换言之,起初完全没有世界;上帝说了十句话,每一句都是由希伯来语字母组成的,于是世界出现了。由此可以推论:通过将字母的力量与数字的力量相结合,上帝从无中创造出了世界。②Joseph Dan, The Ancient Jewish Mysticism, p.201.不过,《阿伯特》中的这句话和《造》的卷首语有一个很大的区别:前者只不过是将《创世记》首章陈述过的十句话总结了一下,没有添加任何解释③这是拉比时代的贤哲阐述和总结《圣经》字句含义时使用的典型方法。;而《造》则不然,它试图通过重新阐释“十”的含义而阐明上帝创世的基本方法。

除了数字之外,《造》还为赛菲洛特赋予了另外三种不同的含义:宇宙的十个方位或方面,包括北、南、东、西、上、下、始、终、善、恶(Yetsirah1:5);构成宇宙的若干元素,包括上帝的气息、空气、水、火,以及出于未知原因未被列出的其他元素④《造》在列举完这四种元素之后,就不再列举了,这给后人的解读带来了很多困难。该书的很多版本在这四种元素之后又继续列举了“北”“南”“东”“西”“上”“下”这六个方向,但这很可能是后来的印刷者或编辑为了补足“十”这个数目而增添的。参见Joseph Dan, The Ancient Jewish Mysticism, p.209。(Yetsirah, 1:9-12);侍奉上帝的十个“像旋风一样朝上帝的话飞奔而去,并在它的宝座之前匍匐下拜”的天上生灵,它们类似于《圣经·以西结书》(1:5-15)所描绘的“天上战车”异象中的那些背负战车的“活物”(Yetsirah, 1:6)。

由此可见,《造》赋予赛菲洛特概念的四种含义彼此差别很大,这使得该概念的内涵极其丰富:一方面,它具有“科学的宇宙演化论”⑤Joseph Dan, The Ancient Jewish Mysticism, pp.210-211.的成分;另一方面,它也含有早期犹太教神秘主义文献“天宫文献”(Hekhalot literature)和“战车文献”(Merkavah literature)中常见的异象因素,作者用它们来描述隐秘神域内部的活动。舒勒姆认为,《造》作者的宇宙演化论思想受到了希腊哲学的影响,但他无疑想把自己的观点与早期犹太教文献中关于创世过程和“战车异象”的内容调和起来。①Gershom Scholem, Origins of the Kabbalah, p.25; Major Trends in Jewish Mysticism, p.77.

或许正是由于赛菲洛特概念的内涵如此丰富和复杂,它成了12—13世纪的南欧神秘主义者乐于挖掘的宝藏,他们在很大程度上发展和扩充了这个概念的内涵,并在此基础上建立了整个卡巴拉思想体系。

(二)《佐哈尔》中的“赛菲洛特”概念

12—13世纪的卡巴拉信徒继承了《造》中的赛菲洛特概念,但赋予了它完全不同的含义—上帝内部的十种属性,或者说,上帝用以创造万物和维系万物的十种精神性力量,它们乃是埃恩索弗的显现;通过赛菲洛特,上帝从无限的深处进入了有限的区域—当然,这个“有限”不是说这十个赛菲拉都是有形可触的物体,而是说它们展现出了十种在一定程度上可以认知、可以言说的精神范畴,它们分别具有不同的内容和特征。关于赛菲洛特这种“有限性”,拉比阿兹里埃尔用一些自相矛盾的陈述进行了说明,如:“埃恩索弗是一个圆满无缺的整体,它在无限的领域中是有力量的;而从它那里流溢到存在着的万物的那个有限领域乃是赛菲洛特,它们有力量同时在‘完全’和‘不完全’中行动。假如它没有为它们创造出一个有限的领域,我们就不会认识到它有力量创造有限领域了。”(Perush Eser Sefirot,3a)“即使这些东西(按:指赛菲洛特)有尺寸大小,并且在数目上一共是十个,它们的尺寸也是无穷的。”(Perush Sefer Yetzirah, I)②转引自Fischel Lachower and Isaiah Tishby (eds.), The Wisdom of the Zohar: An Anthology of Texts,vol.I,p.271。

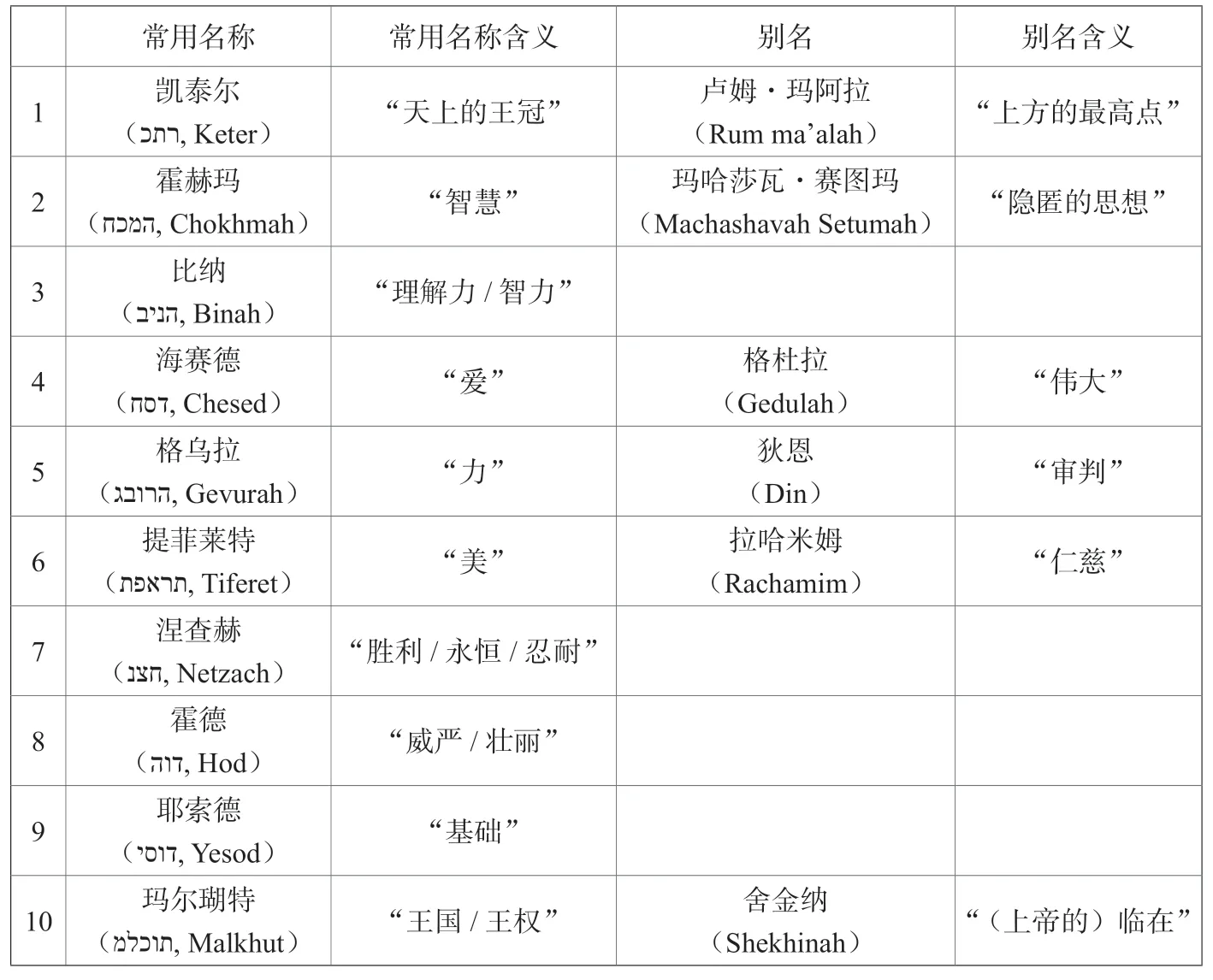

到了《佐哈尔》的时期,十个赛菲拉已经有了各自的通用名称,试将其原文、译文和含义列表如下③关于各个赛菲拉的约定俗成的名称及其含义,参见Ibid., p.269; p.302, n.1; p.266, n.70。:

常用名称常用名称含义别名别名含义1凯泰尔(כתר, Keter)“天上的王冠”卢姆·玛阿拉(Rum ma’alah)“上方的最高点”2霍赫玛(חכמה, Chokhmah)“智慧”玛哈莎瓦·赛图玛(Machashavah Setumah) “隐匿的思想”3比纳(בינה, Binah)“理解力/智力”4海赛德(חסד, Chesed)“爱”格杜拉(Gedulah)“伟大”5格乌拉(גבורה, Gevurah)“力”狄恩(Din)“审判”6提菲莱特(תפארת, Tiferet)“美”拉哈米姆(Rachamim)“仁慈”7涅查赫(נצח, Netzach) “胜利/永恒/忍耐”8霍德(הוד, Hod)“威严/壮丽”9耶索德(יסוד, Yesod)“基础”10玛尔瑚特(מלכות, Malkhut)“王国/王权”舍金纳(Shekhinah)“(上帝的)临在”

值得注意的是,这些名称大多源于《圣经》中称颂上帝的经文,并没有表达多少关于每个赛菲拉之性质的含义。例如,其中五个赛菲拉的名字是以《历代志上》(29:11)为基础的:“耶和华啊,尊大(Gedulah)、能力(Gevurah)、荣耀(Tiferet)、强胜(Netzach)、威严(Hod)都是你的。”

在《佐哈尔》中,赛菲洛特这个总称和各个赛菲拉的上述名称很少被直接提及,取而代之的是一系列具有象征意味的名字:“层次”“力量”“面”或“领域”“世界”“苍穹”“支柱”“光”“颜色”“日子”“门”“溪流”“衣服”“王冠”等。每个名字表示赛菲洛特之性质或功能的一个特定方面。

在第一部卡巴拉经典《光明之书》中,赛菲洛特体系被比喻为一棵树根在上、树枝在下的“生命之树”(Bahir, M§118-119①《光明之书》研究者通常根据马尔戈里奥特(Reuven Margaliot)编辑的校勘版本(Sefer ha-Bahir,Jerusalem, 1951)将全书分为200 小节,并在引用该书某一段落或词句时以“M§小节序号”的格式注明该引文所在的小节,本文亦循此惯例。在引用《光明之书》时,本文依据的希伯来语版本为坎帕尼尼(Saverio Campanini)编辑的最新校勘版本(Saverio Campanini (ed.), The Book of Bahir, Torino: Nino Aragno Editore, 2005, pp.15-169)。)。这棵倒立的“树”的意象经过后来的卡巴拉信徒的发展,成为赛菲洛特在卡巴拉中的正统意象,其基本结构如下图①Gershom Scholem, On the Mystical Shape of the Godhead, p.43.:

根据《佐哈尔》和其他早期卡巴拉文献中的相关论述,以及当代学者的研究,可将各个赛菲拉的基本性质和功能归纳如下:

1.凯泰尔(כתר,Keter)

“凯泰尔·埃尔尤恩”简称“凯泰尔”,意为“天上的王冠”,这个短语表明了第一个赛菲拉在与“隐秘的上帝”埃恩索弗的关系和与其他赛菲拉的关系之中的崇高地位:一方面,它是最接近埃恩索弗的神圣存在,因而被比喻为最高的王冠;另一方面,它是十个赛菲拉之首,因而被比喻为诸王冠的王冠。正如《佐哈尔》所说:“上方的凯泰尔·埃尔尤恩,所有的王冠都以它为冠冕。”(Zohar, III, 288b)

凯泰尔是上帝的原初意志,即“众意志之意志”,一切意志冲动之源,亦即在上帝内部最初觉醒的力。①在这一点上,卡巴拉内部从一开始就有意见分歧。在《光明之书》、拉比盲者以撒、以撒的忠实弟子拉比埃兹拉(Rabbi Ezra of Gerona)的著述中,第一个赛菲拉被称为“玛哈莎瓦”(Machashavah,思想)或“玛哈莎瓦·特霍拉”(Machashavah Tehorah,纯粹思想)。但拉比以撒的其他弟子,尤其是拉比阿兹里埃尔,则用“玛哈莎瓦”来指称霍赫玛,而将凯泰尔称为“拉茨翁”(意志)。拉比阿兹里埃尔使用了好些不同的说法来表明拉茨翁的性质,如“拉茨翁,在它之前再无一物”、“拉茨翁包含万有”、“拉茨翁,在它以外别无一物”,等等。而到了比《佐哈尔》稍晚的《〈佐哈尔〉校正》(Tikkunei ha-Zohar)一书中,凯泰尔又像早期卡巴拉著作一样被称为玛哈莎瓦。参见Fischel Lachower and Isaiah Tishby (eds.), The Wisdom of the Zohar: An Anthology of Texts, vol.I, p.302, no.4。这一“永远不能被了解和领会”(Zohar, I, 65a)的意志并不是指向任何特定对象的,也没有任何单独的、确定的组成部分,而是一种普遍的、纯粹的意志,只对它自身起作用,并不涉及在它之外的世界。从这个角度来看,第一个赛菲拉乃是一切存在之源,但其内部没有任何特定的存在。用《佐哈尔》里的话说:“它包含着万有。”(Zohar, III, 65a)。

凯泰尔作为第一个赛菲拉,代表着埃恩索弗内部的最初萌动,即想要从无声无息的隐匿状态进入多姿多彩的存在状态这一欲望的觉醒。这个赛菲拉没有具体的“内容”—它是一种欲望、一种意向,是内在的精神运动,这种精神潜在地包含一切内容,但实际上却并不包含任何内容。因此,正如我们在前面关于埃恩索弗的《佐哈尔》引文中看到的那样,凯泰尔经常被卡巴拉信徒称为“无”,被用于描述它的大多数术语也都是否定性的。但这个“无”绝非彻底的虚无,而是潜在地包含着万有,也就是即将出现的“存在”世界中的一切可能性。

2.霍赫玛(חכמה,Chokhmah)

第二个赛菲拉霍赫玛是从凯泰尔中出现的。在它之中蕴藏着实际存在的起源。霍赫玛是上帝的思想,因而又被称为玛哈莎瓦·赛图玛,意为“隐匿的思想”。正如《佐哈尔》所言:“思想是一切的开端。”(Zohar, I, 246b)。在霍赫玛中,各种个体存在尚未显现出来,甚至也没有被分别开来;但霍赫玛已然包含着建构各个世界(包括天使的世界和人类的世界)所需的一般材料,一切存在物也已经以微弱而隐秘的方式隐约显现出来:“它在那里进行了一切设计,它在那里进行了一切雕刻。”(Zohar, I, 2a)在这个意义上,拉比盲者以撒的学派称之为“包罗万象的智慧”或“包罗万象的原初存在”①转引自Fischel Lachower and Isaiah Tishby (eds.), The Wisdom of the Zohar: An Anthology of Texts,vol.I,p.270。。

从凯泰尔到霍赫玛的移动,是上帝创世过程中的第一步,是从“无”到“有”、从“潜能”到“存在”的第一个转变。卡巴拉信徒喜欢将约伯的话“智慧有何处可寻?”(《约伯记》28:12,直译为“智慧在哪里呢?”)解读为“智慧来自‘无’”,并以此来描述从凯泰尔到霍赫玛的转变。②Arthur Green, A Guide to the Zohar, p.39.一切将要存在的事物都存在于霍赫玛中的一个点之内,这个点既无限小、又无穷大。作为存在之原点的霍赫玛常被最小的字母yod 所象征。

在“埃恩索弗→凯泰尔”和“凯泰尔→霍赫玛”这两个转变过程中,我们看到了从“无穷”到“无”、再到一个“无限小”的原点的转变过程,亦即从埃恩索弗那毫无差别的“一”(上帝的同一性)到赛菲洛特所包含的“多”(存在的多样性)的转变过程。这种转变微妙得几乎难以描述,但对于宇宙万物的诞生却具有极端重要的意义。

3.比纳(בינה,Binah)

在第三个赛菲拉比纳中,那些在霍赫玛中只是隐约显示、却没有独立存在的各种存在物被区分开来,并被赋予它们各自的形状和生命:“当那应受称颂的圣者想要创造世界时,它注视着‘思想’(按:指霍赫玛),即《托拉》的秘密①霍赫玛是隐匿的精神性《托拉》的奥秘,据说它存在于世界受造的两千年之前(Midrash Tehillim 90),各个世界是在它之中被勾画和设计出来的。参见Fischel Lachower and Isaiah Tishby (eds.),The Wisdom of the Zohar: An Anthology of Texts, vol.II, p.568, n.55。,画出了草图。但这个世界要到它创造了‘悔改’之后才能存在下去—‘悔改’是天上的内殿②“忏悔”是比纳,即霍赫玛的宫殿,以精神方式刻写诸字母的工作就是在那里进行的。通过这些刻写,书面《托拉》,即提菲莱特的奥秘被制造出来了。参见Ibid., p.568, n.56。,是一个被封存的秘密,各个字母在其中被勾画出来,并被刻写成形。当这被创造出来之后,它注视着宫殿,画出了它面前的整个世界的设计方案。”(Zohar, I, 90a)

霍赫玛和比纳是两个密不可分的赛菲拉,任何一方都无法在离开另一方的情况下被理解。如果将霍赫玛比喻为一个发光的点,那么比纳就是一座由无数面镜子构成的巨大宫殿,所有镜面中反射出来的都是同一道光,但是它在反映过程中被无限放大了。霍赫玛太精致、太微妙了,以至于如果没有被反映在比纳中,就无法被觉察;而如果没有霍赫玛的光芒,比纳这座镜宫就是黑暗的、无人可见的。因此,霍赫玛和比纳常被卡巴拉信徒当作最初的一对配偶,即万物的第一对“父母”;它们共同生出了其下的七个赛菲拉。

从比纳里的“设计方案”中,七个层次较低的赛菲拉流溢并显现了出来。首先是由海赛德(爱)、格乌拉(公义)和提菲莱特(仁慈)构成的一组赛菲拉,其中每个赛菲拉的名字和性质是同一的;随后是由涅查赫、霍德和耶索德构成的另一组赛菲拉,它们分别是海赛德、格乌拉和提菲莱特的分支或衍生物;最后一个赛菲拉玛尔瑚特接受它前面的三个赛菲拉的影响,并在其引导下行动。

4.海赛德(חסד,Chesed)

海赛德是上帝对其一切造物的恩宠或慈爱。上帝从隐秘处现身,这是一个充满爱的行动,是对一切存在物的承诺:祂要对万物施以无尽的祝福和生命。在某种意义上,每一个存在物的出生都在继续进行这个“从‘一’中产生”的过程。这份爱之赠礼是不可计量、无穷无尽的;凯泰尔的无限同情如今被转变成为对每一个要出现的特定形式和生物的爱。这个恩宠渠道就是起初的神圣“舍阀”(shefa),即上帝的无限的爱,它也引起了人类灵魂中对爱的回应。海赛德就是让“舍阀”持续流动,并把这份神圣的赠礼传递给其他人的能力。卡巴拉信徒常将被上帝称为“朋友”的亚伯拉罕(《以赛亚书》41:8)视为海赛德在人间的体现,认为亚伯拉罕在下界的地位与海赛德在上界的地位相当。

通过海赛德这一属性,上帝的绝对的善被显示了出来,使无限的光和祝福奔涌而出,犹如冲破堤坝的洪流,甚至达到了受造之物无力承受的程度。不加节制的爱会导致宇宙间的不公正乃至伤害,所以海赛德在出现时就是与其对立面格乌拉(力)/狄恩(审判)相联系的。

5.格乌拉(גבורה,Gevurah)

格乌拉(狄恩)则是对“爱”进行衡量和限制的神力,它代表的是上帝之愤怒的力量。格乌拉要对抗海赛德,截住后者的无节制的涌流;它根据海赛德的接受者各不相同的需求和能力情况,控制着海赛德的流动。正如海赛德令人想起亚伯拉罕所爱的那位上帝,格乌拉令人想起“以撒所敬畏的上帝”(《创世记》31:42)。

海赛德既是慈爱的特性,也是纯粹奉献的精神;格乌拉在字面上有“公正”“审判”之义,但也包含着从爱和奉献中撤退的意味。作为一种神圣属性,格乌拉指的是上帝对犹太人世界的严厉行为;这些行为看上去似乎是考验和惩罚,但在更大的格局中,它们只是根据上帝的公义应当发生的事情所导致的结果。所以,“审判”其实是当上帝抽身撤退、任凭事物按照其自身逻辑发展时发生的事情。根据卡巴拉,世界只能通过海赛德和格乌拉的结合来运行,只有这两者的微妙平衡才能带来万物的有序运转。

6.提菲莱特(תפארת,Tiferet)

海赛德和格乌拉的平衡,催生了第六个赛菲拉,即赛菲洛特宇宙的中心—提菲莱特(美)/拉哈米姆(仁慈)。提菲莱特是海赛德和格乌拉这两个极端之间的“中道”,常被视为一种超越于海赛德和格乌拉之纯粹结合的崇高力量;同时,它也是被用于指称六个中间的赛菲拉(海赛德、格乌拉、提菲莱特、涅查赫、霍德、耶索德)之合力的术语。提菲莱特常被描绘为富于阳刚气概的男性,与具有女性特质的最后一个赛菲拉玛尔瑚特(舍金纳)相结合。

提菲莱特通常被视为《圣经》和拉比传统中的那位人格化上帝的代表:它就是端坐在宝座上的那位“受称颂的圣者”,也是聆听人们祈祷的上帝。提菲莱特在地上的代表是第三位族长雅各,又名以色列,在他身上体现了亚伯拉罕之仁爱和以撒之敬畏的融合与平衡。根据《塔木德》,上帝对雅各怀有特别的爱,后者的“形象被雕刻在荣耀的宝座上”(BT,Shabbat, 146a,Chullin, 91b;Bereshit Rabbah, 68:12, 82:2)。

在海赛德—格乌拉—提菲莱特这组辩证的赛菲拉之后,出现了另一组功能相似的赛菲拉—涅查赫—霍德—耶索德,其排列方式与前面那一组的排列方式相同。涅查赫、霍德和耶索德分别是海赛德、格乌拉和提菲莱特的分支或衍生物,其中并没有多少新的内容。它们在本质上起的是渠道的作用,让上方的神圣能量得以通过它们而被注入第十个赛菲拉玛尔瑚特。

7.涅查赫(נצח,Netzach)

涅查赫(永恒)代表的是有情众生的生存时间之限度。

8.霍德(הוד,Hod)

霍德(壮丽)代表的是有情众生的生存空间之范围。

此外,涅查赫和霍德还有一个重要功能:它们是预言的来源。根据卡巴拉的一般观点,凡人只能体验到在玛尔瑚特(舍金纳)中得到反映的赛菲洛特神域,只有众先知才能被提升到玛尔瑚特之上的赛菲洛特之中;而在众先知中,只有摩西可以被提升到提菲莱特的高度,其他先知则处于玛尔瑚特和提菲莱特之间,他们可以从第八个赛菲拉霍德和第七个赛菲拉涅查赫那里接受异象和预言。

9.耶索德(יסוד,Yesod)

第九个赛菲拉是“耶索德”或“基础”。耶索德是生殖之力,代表的是有情众生的“繁殖”特性,经由男性的性象征而得到表现。当以提菲莱特为代表的六个中层赛菲拉与最下层的赛菲拉玛尔瑚特合一时,耶索德就是六个中层赛菲拉之力的结合点,它代表着上方的“舍阀”之流再次汇聚到一处,准备流向最下方的玛尔瑚特。与耶索德相联系的圣经人物是约瑟,他是在拉比文献中常被称为“义人”(Tsaddiq)的唯一一个人物。

至此,诸种神力的完整图景就呈现出来了,它们在上帝之中一起运作,万物由此各得其所,并得以维持生命。

10.玛尔瑚特(מלכות,Malkhut)

最后一个赛菲拉玛尔瑚特处于赛菲洛特神域的底端和现实世界的顶端。玛尔瑚特意为“王国”,代表的是其上方的提菲莱特所统治的神域,并接受后者的支持和保护,与玛尔瑚特相联系的圣经人物是大卫,即王权的象征。同时,玛尔瑚特也负责照管较低的世界,是十个赛菲拉中与人类关系最为亲近的一个。

第十个赛菲拉的另一个名字是“舍金纳”,意为“居所”。在拉比文献中,该词经常被用来指称上帝在世界上的临在,有时被用作上帝的同义词。在“米德拉什”传统中,舍金纳对以色列会众所受的痛苦感同身受,并驻留在他们中间。不过,这两者之间有着明确的区分:舍金纳是上帝的临在,keneset yisra’el(以色列会众)则是全体犹太民众。而卡巴拉信徒则从象征的角度做了最为大胆的转变:他们将这两个形象结合了起来,使由人组成的以色列会众和上帝这两者之间的明显界限变得模糊了—他们主张舍金纳就是以色列会众,keneset yisra’el 成了指称第十个赛菲拉的另一个术语;在他们看来,舍金纳正处于神圣世界和下方世界之间的分界线上,它既是上帝在此世上的临在,又是以色列在天上的化身。

同时,舍金纳被卡巴拉信徒阐释为上帝的一个具有女性特质的要素,这与它在赛菲洛特体系中的地位和功能有关。前面九个赛菲拉的力量在玛尔瑚特这个神圣的“容器”中汇聚一处,有如众川归海,并通过玛尔瑚特的中介而被传递到受造的世界之中。玛尔瑚特的“接受”功能使其在早期卡巴拉经典中常被表现为女性。在《光明之书》中,舍金纳被多次比喻为国王的女儿或妻子(Bahir, M§54, 63, 130-133);在《佐哈尔》中,舍金纳被更加明确和频繁地描绘为第六个赛菲拉提菲莱特的“王后”,她因邪恶势力得势而被迫流亡,只有她与提菲莱特的破镜重圆才能促使以色列人得到拯救。《佐哈尔》经常称她为玛特洛尼塔(Matronita, 阿拉米语化的拉丁语词语),即宇宙的“女主人”。①关于早期卡巴拉对十个赛菲拉之性质和意义的理解,参见Gershom Scholem, On the Mystical Shape of the Godhead, pp.38-43; Fischel Lachower and Isaiah Tishby (eds.), The Wisdom of the Zohar: An Anthology of Texts, vol.I, pp.269-302; Arthur Green, A Guide to the Zohar, pp.28-55; Pinchas Giller,Kabbalah: A Guide for the Perplexed, pp.45-50。

综上所述,赛菲洛特体系中的每一个赛菲拉都代表着上帝的一个不同的方面或属性;也可以说,每一个赛菲拉都代表着上帝创世的一个阶段或层次。在卡巴拉信徒看来,理解赛菲洛特是理解无限的上帝和有限的物质性宇宙之关系的关键。十个赛菲拉共同展现出了一位“活的上帝”,它在创造、启示和救赎行为中显现其自身,这个观念是犹太教神秘主义关注的核心。用舒勒姆的话说,赛菲洛特乃是“构成积极的上帝的诸神力”,它们通过十个步骤,将埃恩索弗这副“被隐匿的上帝面孔”(’Anpin Penima’in)展现了出来,这些步骤既隐藏上帝、又显露上帝。通过赛菲洛特,上帝的生命流溢了出来,赋予受造万物以生命;同时,这生命仍然深藏于上帝的内部。上帝之“脉搏”的神秘节奏乃是一切造物的运动规律。上帝的生命通过各个赛菲拉中的不同运动而得以彰显,这些赛菲拉共同构成了上帝的“形状”。②Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, p.39.从这个意义上说,如果我们将埃恩索弗理解为“被隐匿的上帝面孔”,那么庶几可将赛菲洛特理解为“被显现的上帝面孔”。

至于赛菲洛特与埃恩索弗之间的关系,是一个很难用语言说清的问题。正如我们在前面关于埃恩索弗的引文中看到的那样,埃恩索弗是完全超验的,但又是遍在、永在的,任何事物都不可能在埃恩索弗之外存在;因此,说赛菲洛特“出自”埃恩索弗,并不准确。我们可以参考格林的拟人化描述,将这两者的关系勉强解释如下:在孤独而静谧的埃恩索弗中,原初的欲望(它并不是变化,而是一直都存在)以人类无法理解的方式骚动起来了,在“无限”和“同一”之中泛起了最最轻微的涟漪。这种欲望促使埃恩索弗这个无穷无尽的能量源泉通过十个阶段/层次来逐渐显现其能量的光谱,一步步进行自我表达,一步步变得更加具体、更加明显—这十个阶段/层次就是十个赛菲拉。然后,埃恩索弗的能量通过十个赛菲拉而源源不断地发挥出来,以便创造出不同等级的各个世界,其中等级最低的世界就是我们这个物质宇宙。①Arthur Green, A Guide to the Zohar, pp.34-35.所以,在卡巴拉信徒的心目中,赛菲洛特既是上帝创造非神圣世界的一系列阶段或层次,又是上帝对受造之物的一系列启示,它们把一直存在于埃恩索弗之中的神秘欲望和潜能变得更加容易认知和领悟。

值得注意的是,赛菲洛特并不存在于时间或空间之中,它们代表的是上帝固有的“真实”,那种真实是先于时间和空间这两种将存在分隔开来的方法的。赛菲拉一词本身就代表着一种高级的形而上学抽象。在《创造之书》中,赛菲洛特呈现为真实的数字基本单位;而到了《佐哈尔》中,赛菲洛特进一步呈现为上帝之同一性内部的某种多样性或多面性。就此而言,埃恩索弗和赛菲洛特这两个概念的并存,意味着在上帝中存在着这样一种辩证关系:在上帝貌似静止不动的同一性的内部,潜藏着一个动态的方面;因而上帝的同一性并不意味着一片死寂,而是蕴含着丰沛的能量、生命和激情。

(三)可以言说的“赛菲洛特”:卡巴拉对犹太教哲学的抵制

经过前面的论述,我们可以看出,在卡巴拉信徒的心目中,埃恩索弗和赛菲洛特可以说是同一位上帝的“两副面孔”,分别代表着上帝的静态隐匿和动态显现。舒勒姆指出,“隐匿的上帝”和“显现的上帝”在卡巴拉中是有区别的;卡巴拉信徒坚信上帝虽然是独一的,但却同时具有这两个方面,它们都是“可以通向上帝的道路”②Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, p.11.。那么,南欧的早期卡巴拉信徒为什么要对“上帝”概念进行这样的重构呢?这种重构的思想根源和现实目的何在?

在卡巴拉研究史上,一直存在着从诺斯替主义之影响的角度来阐释卡巴拉成因的做法,这与“拿戈玛第经集”(Nag Hammadi Library)1945年在上埃及地区的重见天日给犹太—基督宗教研究界带来的震动有关。①舒勒姆是持这种观点的最有代表性的学者,他认为古代犹太教神秘主义—从“天宫文献”“战车文献”到《塔木德》中带有神秘色彩的内容—都是诺斯替性质的,第一个卡巴拉文本《光明之书》中的“赛菲洛特之树”意象、上帝内部的女性要素“舍金纳”以及“恶”概念更是带有诺斯替主义的印记,参见Major Trends in Jewish Mysticism, pp.40-79。而当代学者对这种观点的态度并不统一,如艾德尔(Moshe Idel)和沃尔夫森(Elliot R.Wolfson)主张,舒勒姆认为非犹太教的诺斯替主义渗入了犹太教,这一论断理由并不充分;而艾伦(Dina R.Eylon)则支持舒勒姆的观点。参见Moshe Idel, Kabbalah: New Perspectives, pp.30-31; Elliot R.Wolfson, “The Tree that is All: Jewish-Christian roots of a Kabbalistic Symbol in Sefer ha-Bahir”, Jewish Thought and Philosophy, vol.3, pp.31-76; Dina Ripsman Eylon, Reincarnation in Jewish Mysticism and Gnosticism, Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press, 2003, pp.v, 45-86。但在笔者看来,促使卡巴拉信徒建构其“一体两面”上帝观的最重要动机,乃是用神秘主义思想来抵制以迈蒙尼德学说为代表的哲学思潮给犹太教传统信仰造成的冲击。

要理解卡巴拉与迈蒙尼德哲学之间的这种张力,需要将早期卡巴拉经典,尤其是《佐哈尔》的诞生置于当时南欧犹太人的宗教—哲学论争这一大环境下进行考察。从12世纪下半叶至13世纪上半叶,法国普罗旺斯和西班牙的犹太人就迈蒙尼德的哲学著作展开了激烈的论争,这场论争将当地的犹太人分裂成为“反迈蒙尼德阵营”和“迈蒙尼德阵营”,这两派互相严厉指责,前者求助于法国北部的拉比,促使其发出禁令,禁止人们研读迈蒙尼德的《迷途指津》和他编纂的法典《〈托拉〉重述》(Mishneh Torah);迈蒙尼德的支持者则发出了反其道而行之的命令。这番冲突在1232年迈蒙尼德的《迷途指津》被公开焚烧(天主教多明我会所为,但很有可能是反迈蒙尼德的犹太人所默许的)时达到了白热化的程度。焚书事件之后,虽然正式的争议结束了,但那两种立场之间的张力和斗争在普罗旺斯犹太人精英的知识生活中持续了几十年。②Jonathan Dauber, “Competing Approaches to Maimonides in Early Kabbalah”, in James T.Robinson (ed.),The Cultures of Maimonideanism: New Approaches to the History of Jewish Thought, pp.60-61.

这场大规模精神骚乱的起因是:虽然迈蒙尼德作为犹太教律法权威而深受尊崇,但是他的著作却引发了不少关于他的神学是否正统的问题。如前所述,迈蒙尼德从“否定神学”的角度主张,上帝绝对没有人类的形象和情感,《圣经》将上帝描绘为有情感、有身体的人格化形象,这只不过是一种迁就人类的有限认知能力以维护社会秩序的权宜方便。在《迷途指津》中,他试图从“上帝”概念中清除一切拟人化内容,包括《圣经》对上帝的拟人描写,这种做法引来了众多反对之声。①Daniel Davies, Method and Metaphysics in Maimonides’ Guide for the Perplexed, Oxford: Oxford University Press, 2011, p.55.此外,他从希腊哲学传统、希腊—伊斯兰哲学传统等非犹太资源中汲取了大量思想,却将犹太人自己的某些具有神秘主义性质的古代文献贬斥为一派胡言,这也引发了南欧犹太人的质疑。有学者注意到,迈蒙尼德对一些产生于《佐哈尔》之前并对该书有所影响的初期卡巴拉观念非常了解,并常常加以驳斥。②Menachem Kellner, Maimonides’ Confrontation with Mysticism, Oxford: Littman Library of Jewish Civilization, 2006; Arthur Green, A Guide to the Zohar, pp.19-20.

但引发论争的主要问题要比所有这些指责都更加深刻,它触及了犹太教上帝观的核心,那就是:哲学坚持认为上帝是完美的,具有不变、全知、全能的特性;可是,如果上帝是完美的、不变的,那么这位上帝就必然是自足的,不需要任何类型的人类行动,这样一位上帝为什么还要关心人类履行诫命的情况呢?假如按照迈蒙尼德的说法,上帝其实并不“需要”人类履行诫命,要求人类履行诫命主要是出于教育方面的目的,是上帝所赐的一种方法,旨在陶冶人们的思想,使其忠于上帝;那么,一旦人类学会了这一课,他们是否就会认为履行诫命这一形式本身不再是必要的了?③Arthur Green, A Guide to the Zohar, p.20.

总之,大众犹太教信仰和哲学思辨这两种对立的倾向之间的张力在关于上帝观的分歧上体现得最为尖锐和剧烈:大众需要一位“活的上帝”,需要相信上帝与人类之间存在着亲密的互动关系;因此,书面和口头《托拉》将上帝描述为一个和人类一样具有形体和情感,只是在道德上更加完美的人格化形象,一位以公义和正义来管理世界上的事务、关心他的造物、在其悲伤的时候予以支持的人格神,这一形象契合了犹太人的内心需要;而哲学家的上帝却以一种超验的、遥远的、模糊的面貌出现,似乎对在它之外的人类世界和人类活动放任自由、漠不关心,这令拉比犹太教的众多虔诚信徒感到惊骇和恐惧。于是,“亚伯拉罕的上帝”的信徒和“亚里士多德的上帝”的信徒在犹太人各阶层中展开了激烈的竞争。①Fischel Lachower and Isaiah Tishby (eds.), The Wisdom of the Zohar: An Anthology of Texts,vol.I, p.237.

卡巴拉研究者普遍认为,卡巴拉思潮与迈蒙尼德论争恰好出现在同一时间、同一地点,这绝非偶然。格拉茨(Heinrich Graetz)认为,卡巴拉是在对抗哲学之传播的兴趣的驱动下发生的一种革新。舒勒姆认为,卡巴拉在当时当地兴起,是诺斯替主义与新柏拉图主义思想相融合的结果。艾德尔则提出了第三种假说:迈蒙尼德试图用哲学思辨来取代早期神秘主义传统,卡巴拉的兴起是对这种情形的一种抵制。艾德尔指出:“迈蒙尼德体系否定了拉比思想中的一些方面的真实性,而卡巴拉可以被视为重建那些方面的工作的一部分。”②Moshe Idel, Kabbalah: New Perspectives, pp.252-253.从历史上看,卡巴拉并不是全新事物,而是这样一种持续进行的努力:它将犹太教中的法术(theurgy)、神话、神秘主义等已有因素组织到一起,使之构成一个能够成熟地应对哲学理性之挑战的体系。在这个意义上,可以将卡巴拉视为“犹太教的理性方面和神秘方面之间的沉默论争的一部分”③Ibid., p.253.,而迈蒙尼德著作的传播则是促使卡巴拉兴起的负面催化剂。笔者基本同意艾德尔的看法。正是出于对犹太教哲学所主张的完全超验的上帝观的不满,出于为犹太教哲学寻找神秘主义“替代品”的动机,南欧的卡巴拉信徒充分利用了他们继承的古代神秘主义遗产(以《创造之书》和历代神秘主义者对其所做的评注为代表),并吸纳了犹太教哲学关于上帝的基本观念,建构了一个具有“两副面孔”的上帝形象,以丰富生动的赛菲洛特体系为广大犹太教信众呈现了一位可以认知、可以言说的“动态上帝”。

四、结语

以《佐哈尔》为代表的早期卡巴拉文献通过埃恩索弗和赛菲洛特这两个基本概念,建构了一位“亦隐亦显、动静等观”的上帝的形象。通过这种“一体两面”的上帝观,卡巴拉信徒以独特的方式回答了他们所面临的核心宗教问题:是要可接近的、活生生的“亚伯拉罕的上帝”,还是要遥不可及的、抽象的“亚里士多德的上帝”?对于这种两难困境,卡巴拉信徒的解决方案是:两者都要,且让两者都充分体现出各自的特征,无须任何软弱无力的妥协。在他们的思想中,《托拉》和拉比文献所讲述的那位世界的创造者,亦即以色列的上帝,乃是存在于赛菲洛特体系之中的一位动态的、人格化的上帝,它敏锐地监督人类的行为和每个人的人生历程,倾听人类的祈祷,在异象中启示其自身,从而充分满足了大众信仰的期待;同时,埃恩索弗这位远离人类和世界、超越一切感受和认知、将其自身包裹在难以言说的奥秘之中的上帝,则是迈蒙尼德及其追随者的上帝,是静态的、非人格化的上帝,这个概念没有任何神学上的让步。通过这种“一体两面”的上帝观,“亚伯拉罕的上帝”和“亚里士多德的上帝”在卡巴拉的思想体系中达成了“和解”。

从埃恩索弗概念的丰富哲学意涵来看,卡巴拉思想家似乎与犹太教哲学家同样堪称“思想贵族”;但正如舒勒姆所说,卡巴拉与犹太教哲学相比具有一大优势,那就是:它成功地在关于上帝的抽象观念和每个人心中都会涌动的某些基本需求之间建立了联系,而不是像哲学那样“漠视生命中原始的一面”—其实这个方面乃是至关重要的,它包含着芸芸众生对苦难和死亡的恐惧。哲学忽视人类内心深处固有的这种恐惧,这使它付出了高昂的代价—完全丧失了同广大信众的直接接触和亲密互动,从而丧失了大众的理解和拥护。对于那些被切身的恐惧和哀痛所折磨的人而言,一位高高在上、遥不可及的上帝只能提供一种“冷酷无情的安慰”①Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, p.35.。而卡巴拉则在继承犹太教哲学之上帝观的基础上,着意建构了丰富生动、带有神话色彩的“赛菲洛特”体系以安抚信众的心灵,从而获得了广泛的支持。用宗教社会学的术语来说,卡巴拉的上帝观,尤其是其中的赛菲洛特体系为12—13世纪的南欧犹太人提供了一个比迈蒙尼德哲学更加有效的“群体性意义系统”,从而为这些在基督教—伊斯兰教夹缝中艰难地坚守犹太教传统的信徒构筑了一道坚固的精神屏障。①关于宗教社会学中的“意义系统”理论,参见孙尚扬:《宗教社会学》(第四版),第83—93 页。