我所知道的著名哲学家洪谦教授

——纪念洪谦先生诞辰110年

洪啸吟

洪谦是当代著名哲学家,是唯一来自东方国家的维也纳学派成员,是维也纳学派的逻辑经验论哲学在中国的传播者,他在现代中国哲学的发展过程中,产生了无可替代的重要影响。

洪谦原名洪宝瑜,字瘦石,生于1909年,兄弟五人,他排行老二。祖居徽州歙县南乡三阳坑,那是一个典型徽州村庄,粉墙黛瓦,山清水秀,美丽典雅。林语堂将它与瑞士乡村相比,郁达夫路过时曾有诗歌吟咏其美。只是可惜现在已面目全非了。

父名洪惟敬,字守斋,在北京菜市口有茶店名洪裕茂,在福州闽江边有茶厂名洪德裕茶庄,窨制花茶,曾任北京茶叶商会主席。他诚信敦厚,十分孝顺,在乡中声誉极好,是清朝天官(财政部长)王茂荫(马克思《资本论》中提到的唯一中国人)外孙。

洪谦的祖母曾将洪谦和一方姓人家指腹为婚,洪谦父笃孝不敢违母命,包办了洪谦的婚姻。洪谦抗命离家出走,由此产生了一场家庭悲剧。洪谦少时曾在福州求学,故有时误传他为福建人。

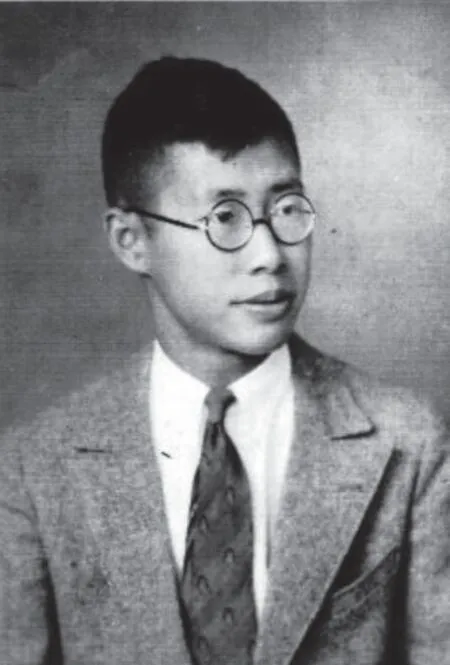

洪谦少时即有才气,八九岁时即可与大人讲三国,十四五岁时他在《福建日报》登了一篇用文言文写的关于王阳明哲学的文章,康有为对此文很感兴趣,遂邀作者相见。洪谦在老师陪同下在杭州花港观鱼的一处房子里见了康有为。康见他是一个小孩,很惊讶,遂屏退洪谦的老师单独和他谈话。康觉得此孩子确实不凡,便在一张名片上写了给梁启超的短信,介绍给梁启超。康很欣赏洪谦的才气,但觉他有孤傲的倾向,建议他改名为洪谦,有让他自警之意。洪谦在上海见到了梁启超。那时梁正在办少年班,进行面试以后,确信洪谦有不凡的才气,考虑到他对王阳明有兴趣,后便带他去日本帝国大学,做阳明学权威宇野哲人的学生。洪谦因病,半年后回国,在清华大学国学研究院少年班学习半年,受到梁启超无微不至的关怀,以及严格的教导和熏陶。在一次聚会上,梁启超当着许多知名人士指着他带在身边的孩子说,此子必是将来国家栋梁之材,并收他为自己的关门弟子。在梁的安排下,1927年洪谦获安徽省半官费留学,在家中全力支持下,得以赴德留学。梁启超先是推荐他去德国耶拿随1908年诺贝尔文学奖得主倭铿学习精神哲学,但他到达德国后得知倭铿已经去世,他即在耶拿大学学习物理、数学和哲学。学习期间他对爱因斯坦的相对论发生极大兴趣,一年后考取柏林大学天文系,攻读天文物理,在那里听了赖欣巴哈的课,赖欣巴哈提醒他要重视石里克的著作。在一次讨论会上,洪谦做了一个简短发言,被在会场上的石里克赏识。由于他对哲学兴趣很大,石里克遂让他到维也纳大学习哲学,石里克对年仅19 岁的洪谦爱护有加,如同他家里的成员,石里克家中为洪谦设有一专用的书桌。

石里克是维也纳学派的创始人,是量子论创始人普朗克的学生,他根据爱因斯坦相对论等现代物理学新成果,对时间、空间这类概念进行了新的哲学总结,正是在这样的基础上,建立了哲学的维也纳学派。在石里克之前,哲学与自然科学之间的联系极少,相对论和量子论的巨大进展对于当代哲学没有产生影响,石里克改变了这种情况。维也纳学派是随自然科学最新发展而改变形态的哲学。成为石里克的学生,对探索现代理性的洪谦来说是如鱼得水。1934年洪谦获博士学位,洪谦的博士论文《现代物理学中的因果性问题》得到测不准关系的提出者海森堡的高度赞扬。这篇论文从物理学的进展出发,从哲学高度探讨了因果关系,在当时是一项开拓性工作,具有理论和现实意义。参加他的博士论文答辩的有玻尔等大物理学家和大数学家,答辩十分严格也很有趣,据说玻尔深抽一口烟向天吐出一圈圈的烟雾,然后问有何物理、哲学意义。洪谦曾将这本厚厚的论文从德国寄回老家,作为纪念,也作为汇报。这本论文家中一直珍藏着,可惜在“文革”中被当作“四旧”抄没了。

洪谦和石里克关系十分亲密,他对石里克非常尊敬,石里克的画像挂在他的卧室,即使“文革”时期也未取下。获得博士学位后,洪谦仍在维也纳大学工作,自1930年起参与了维也纳学派的各种活动,直至1936年石里克被枪杀。一般人认为石里克为一疯子学生所杀,但洪谦认为他是为希特勒所杀,疯子杀石里克是烟雾。石里克被杀后,不仅其亲人,而且连作为石里克的亲密助手的洪谦也有危险。石里克的女儿将一包石里克的手稿和照片等材料交给洪谦,让他赶忙带回中国。这些材料在洪谦再次访问英国时交还给了石里克家人。

1937年洪谦回到北京和家人相聚,并在清华大学和北京大学哲学系讲课。由于抗战爆发,家人大部回了徽州。洪谦先去了武汉,在那里和周恩来、郭沫若有很多联络。由于特务跟踪,洪谦不堪其扰,遂移至贵阳,在以蒋介石为校长的贵阳医学院文学部工作。在那里他和何玉贞结婚。婚后他们辗转到重庆,然后才到昆明西南联大任教。抗战胜利后,1945年8月受英国文化委员会之聘,与陈寅恪、邵循正等一同去了英国,在牛津大学新学院任研究员。

在20世纪40年代,洪谦的学术活动非常活跃,著作颇丰,特别是系统介绍了维也纳学派的科学观、哲学观和世界观,他所著《维也纳学派哲学》至今是国内认识维也纳学派的经典,同时他发扬分析哲学的批判精神,批判了传统的形而上学,康德的先天论、现象论和精神科学派,马赫的实证论哲学,也和国内冯友兰的新理学开展过论战。他和冯友兰的论战,是逻辑论和新理学的一次公开交锋,是中国当代哲学史上一次有趣的辩论。

洪谦于1947年回国,先在中山大学,然后在武汉大学哲学系任教授兼主任。1949年蒋介石逃往台湾前夕,国民党给洪谦送来了去台机票,但洪谦选择留在大陆。1951年受张东荪和陆志韦邀请,任燕京大学哲学系主任。1952年院系调整,改任北京大学教授兼外国哲学史教研室主任。1965年起任外国哲学研究所所长。1949年以后的政治气候使洪谦无法对维也纳学派哲学进行系统研究和介绍,因为维也纳学派哲学是被列宁称为“反动哲学”的马赫主义流派,是被禁止宣扬的。洪谦头上戴有一顶大帽子,即马赫主义在中国的代表人物。其实洪谦和马赫并没有什么联系,只是石里克是维也纳大学由马赫开始(1895年)的一个哲学讲座的主持人(1922年),当然维也纳学派的理论源头可以追溯到马赫。在1958年以前,洪谦还有一些著作,如《哲学简史》《卡尔纳普的物理主义批判》《康德的星云假设的哲学意义—读〈哲学通史与天体理论〉的一些理解》《介绍马赫的哲学思想》;在“大鸣大放”号召下,他在《人民日报》发表了《应该重视西方哲学史的研究》和《不要害怕唯心主义》两篇文章。他的文章在1957—1958年间自然受到批判,并曾收到高层领导人的口信,不允许他以自己的名字发表有关维也纳学派哲学的文章,从此他停笔封口了。但为了哲学教学,他还是编译了《西方古典哲学原著选辑》中的《古希腊罗马哲学》和《西方现代资产阶级哲学论著选辑》,它们至今仍是哲学的基本学习材料。

“文革”期间,他在劫难逃,被戴上“资产阶级反动学术权威”的帽子,受到抄家和批判。所幸得到高层领导的指名保护,而且由于1957年以来没有著作问市,已有的一些著作造反派又看不懂,所以没有受到揪斗,也没有被下放劳改,而是受命翻译马赫的《感觉的分析》。有的人说他之所以受到保护是因为一些国际知名科学家写信给中国领导人,表示对洪谦安全的关心,才有此待遇。我看不尽然。他在“文革”期间受命翻译马赫的《感觉的分析》,不是北大军代表的安排,而是高层领导为了解马赫思想而下的任务。尽管他没有受到揪斗,但仍常有红卫兵和外调的人员来骚扰和无理纠缠,使他受到侮辱,非常痛心,甚至有轻生的想法。“文革”期间他的思想变化很大,尽管他的学术思想是所谓“反动”的,但他爱国,对国家命运表现出很大热情,希望出现一个合理、美好的新中国,不料这个国家却被“四人帮”一伙搅乱了。

“四人帮”倒台以后,我国进入了改革开放的新时期,洪谦又重新焕发了学术研究的青春。从20世纪70年代末到1992年逝世,他担任北大教授兼外国哲学研究所所长、中国社科院哲学研究所研究员和学术委员会委员、英国牛津大学客座研究员、东京大学客座教授、中国现代外国哲学研究会名誉理事长、中英暑期哲学学院名誉院长,开展了广泛的国际学术交流。除了经常接见来访的哲学家外,还多次出国访问,包括奥地利、英国和日本以及中国香港等地,1984年他荣获了奥地利维也纳大学荣誉博士称号。此段时间是他的第二个著述高峰期,他主编出版了《逻辑经验论》两卷本,发表了十余篇论文。这些工作受到国际哲学界的高度评价。可惜天不假人以更多时日,1992年洪谦在北京逝世。他逝世后,《人民日报》和英国三大主流媒体《泰晤士报》《卫报》和《独立报》都发表了讣告,这表明了他在国内外享有的巨大声望。

作为20世纪思想学术界的重量级人物之一,洪谦确是非常与众不同的,其突出之处在于:

一、学贯中西,精通文理。洪谦在徽州这块东南邹鲁之乡长大,那里不仅养育了他,也养育出胡适、陶行知、吴承仕等大家。洪谦和他们不仅是同乡,而且有的还有远亲关系。和他们一样,洪谦早年受到了很好的传统教育,因此他在十四五岁时写出了让康梁赞赏的文章就不足为奇了。但这种传统并未约束他对自然科学和西方哲学的执着追寻,他不仅具有一般数学物理知识,而且精通,是专家。他在自然科学,特别是物理学和数学方面的知识,我这个清华大学化学教授也难望其项背。在家中,我们称他的著作为天书。一些哲学家,如冯友兰,也承认看不懂维也纳学派的哲学著作。维也纳学派哲学是科学哲学,学派的成员既是哲学家,也是大科学家,如石里克是普朗克的学生,也是光学专家;汉恩是数学家;弗兰克是物理学家。没有足够的自然科学根基是难于和他们对话的。洪谦精通德语和英语,他的德文水平国内很少有人能和他匹敌,这使他可以真正读懂西方哲学原著,他曾校正多处马恩著作的翻译错误。学好门槛很高的维也纳学派哲学,必须要有深厚的自然科学基础,因此洪谦主张学哲学的人要学透自然科学,要真正将外语学好。正是因为如此,洪谦的学生不仅可从事人文科学工作,也可以从事自然科学研究工作,特别是计算机研究工作。

二、独立的思想和人格。洪谦是石里克的忠实弟子和追随者,在哈勒与洪谦的谈话中,洪谦说:“石里克很喜欢我,我们之间关系亲密。可以说,他成了我心中的偶像。凡是他说的,我都照办。因此在一段相当长的时间里我丧失了独立性。后来我在他的《箴言》里读到了这样一句话:‘追随别人的人,大多依赖别人’,这使我感到遗憾。” 洪谦从此坚持学术研究的独立性和批判精神,从不人云亦云,也不随波逐流。后来一次次的政治运动整得许多人丧失了道德勇气和人格力量,不断地批判自己,贬低自己,甚至通过批判自己一直尊重的师长来保全自己。但洪谦从不屈服于任何权威和压力而改变自己的观点,他不否认自己是一个逻辑经验论者(也即属钦定“反动哲学”马赫哲学的范围)。甘阳的文章说“在1949年以后的中国大陆思想学术重镇中,没有接受思想改造的,洪谦或许是唯一的一人”。是否是“唯一”很难说,但这话确实道出了洪谦之与众不同。洪谦也是试图改造自己以适应新的环境的,1949年后他给弟弟洪璞庵(宝琛)的信中道:“我现在北大哲学系工作,但过去所学的是资产阶级的一套,现在还得学习才能教书。”这说明他是愿意重新学习,接受改造的。他之所以不能放弃自己的学术思想,全盘接收马克思主义,并不在于政治,而是在于学术,因为马克思主义哲学不能说服他放弃自己的基本哲学立场。洪谦的不同寻常之处,就在于他不但坚持自己的学术立场40 余年如一日,而且这种坚持是公开的、坦诚相见的。他的这种立场之“顽固”,不但哲学界中人所共知,而且中共高层领导人也都知道。实际上,洪谦并不反对马克思主义。也许洪谦的生前好友,美国马克思主义哲学家科恩的一段叙述可以帮助我们了解洪谦坚持自己“资产阶级”立场的原因。科恩比较了辩证唯物论与逻辑经验论,指出二者有共同点,即自然主义和人道主义,它们都拒绝超自然的说明和种种先验的说法,都希望依靠科学和理性建立一个合理、美好的社会—社会主义社会。但它们也各有所长,辩证唯物论重视对人类社会做历史、具体的分析,重视变革社会的实践,而逻辑经验论奠基于研究自然秩序的物理理论,重视静态的、形式的逻辑推理,二者都是当代思潮的重要部分,可以互相补充、相互启迪。也许这就是为什么洪谦不放弃自己哲学思想,而坚持自己为逻辑经验主义者的深层原因。他在一个远非完美的世界保持自己的独立和干净的灵魂,在国内像他这样的知识分子即便不是绝无仅有,也实在难得。

三、异类的赤子之心。很多人认为洪谦是个异类:是反动学术权威而未受到大的冲击,是马赫主义的代表而《人民日报》的讣告称其为“洪谦同志”。甘阳在一篇文章上写道,毛泽东提议建立一个专门研究西方现代思想的机构(北京大学外国哲学研究所)时,点名非洪谦出任所长不可,并派胡乔木亲自登门拜访洪先生转达毛本人的邀请。有人对此非常怀疑,据我所知,胡乔木登门确有其事—胡乔木、胡绳等本来就和洪谦很熟,是否受毛指派不能确定。但无论如何,洪谦的待遇这么“高”,确实令人狐疑费解。有网上文字说:悠悠千载,中国知识分子的命运真是很难说,犹如抽签,随机地,你根本不知道等待着你的是一种什么命运。洪谦们可说是抽了个上上签,老舍们可怜地抽了个下下签。当然洪谦的命运绝不是随机得到的,一定有其根源。洪谦的“待遇”应该是和洪谦在哲学以外的事有关,让我们先看吴宓先生的一则关于洪谦的日记:

一九三七年(民国二十六年)七月十五日 星期四(在北平清华大学)

夕5—6 洪谦来,同散步。洪君以国人泄泄沓沓,隐忍苟活,屈辱退让,丝毫不图抵抗,使日本不费力而坐取华北。如斯丧亡,万国腾笑,历史无其先例,且直为西洋人士所不能了解者。故洪君深为愤激痛苦,宓亦具同情。按西洋古者如Ttoy 与Carthage 之亡,皆历久苦战,即中国宋、明之亡,争战支持,以及亡后图谋恢复之往迹,皆绝异中国今日之情形。中国之科学技术物质经济固不如人,而中国人之道德精神尤为卑下,此乃致命之伤。非于人之精神及行为,全得改良,决不能望国家民族之不亡。遑言复兴?宓又按真理亦即正情。中国一般人既虚伪,又残酷,洪君深为痛恨,亦由居西洋(德国)久。即今赞同洪君者,其人亦极少也。

一个爱国青年的形象跃然纸上。在洪谦看来,哲学始终与人类命运息息相关,若不能时时关注人类命运,与恶势力抗争,勇敢地维护人类的正义,就不算一个真正的科学家。他时常以具有伟大人格的科学家、哲学家爱因斯坦、罗素等人为榜样。这样一个洪谦,在国民党统治时期,自然对当时黑暗腐败的社会痛恨之极,他向往一个合理、美好的社会主义,因此他支持共产党,许多共产党高级人士是他的朋友,他在德国留学时和共产党员廖承志、王炳南、章文晋、江隆基等是好朋友,办过进步刊物《洪波》报。1945年董必武、陈家康参加完联合国大会绕道伦敦回国,洪谦在当地组织了一个非常成功的演讲会欢迎他们两位。在国内革命战争期间,英国政府对中国共产党了解不够,对中国的政策犹豫不定,洪谦以他独特的身份在英国高层进行大量的解释工作,高度赞扬共产党和毛泽东的领导,极大地影响了英国政府对中国共产党及未来中华人民共和国的态度和决策。由于这些活动,国民党政府吊销了洪谦为在国内的家人已办好的去英国和洪谦团聚的护照。但也许正是洪谦这个具有西方思想的中国人的活动,促进英国政府打消了顾虑,和中华人民共和国建立了外交关系,在西方世界对华的封锁链条中打开了一个大缺口。洪谦也因此受到中英两国高层领导的敬重。洪谦本性低调,大概没有人知道这一事实,我是在“文革”期间,听到洪谦不经意间提到了有关事实。我想这样大的贡献他自己从不提及,只有领导清楚,而且1949年后洪谦只做学问,不参与政治,保持了沉默,由此洪谦得到的“礼遇”也就不足为奇了。不过这种“礼遇”却使人感到心酸。

四、低调的“傲慢”。以一个中国人的身份,而成为西方20世纪哲学主流学派的核心成员之一,洪谦几乎是唯一的一人。事实上,到20世纪70年代末中国大陆重新开放门户时,洪谦已是西方声势浩大的分析哲学和科学哲学中资格最老的元老之一,受到国际哲学界的尊敬。

在国内有许多国家领导人是他的朋友、同学或学生。但他为人谦虚谨慎,做事低调,从不愿意宣扬和出头露面,因此尽管他有极高的国际知名度,但国内却鲜有人知道洪谦。洪谦最喜欢的格言是“我知我无所知”。所以他总是孜孜不倦地探求。但洪谦也有另一面,即被人称为“傲慢”的一面,他正气凛然,疾恶如仇,不逢迎权贵。他不善当官,也不愿当官,1951年在去燕京大学之前,曾有人让他接替洪深的对外文委主任一职,但他还是宁愿做清贫的教授。他对一些冠以哲学之名的大块文章从不恭维,认为那不是哲学而是政治。

如今洪谦虽已驾鹤仙去,却音容宛在:颀长的身体,既有儒家的儒雅,也有英国绅士的翩翩风度,但他并不摆架子,甚是可敬可爱,以至有时有些顽童的天真,特别是遇到有趣事情时,他会哈哈大笑,笑得前仰后合。他说话时仍带着一点老家三阳的口音。他不问政治,但听说家乡安徽饿死了人,仍然拍案而起,慷慨激昂地去找领导理论,险些惹来大祸。他看来平和,但有时又很急躁。他处事认真,一丝不苟,公私分明,从不把公家物品私用。国外客人来访,吃饭是自掏腰包。我和他说,有的费用研究经费中是可以报销的,但他总是摇头。生活朴实无华,伴他一生的一架打字机还是瑞士友人赠送的。洪谦逝世了,不仅是哲学界不可弥补的损失,像他那样外表和精神完美统一的魅力形象的消失,也同样是难以弥补的损失。洪谦走了,他不曾带走一片云彩,他拒绝开追悼会,他也不愿意写自传和宣扬他的成就。他默默地走了已经17年①此文撰写于2009年。—编者了。但他终生为之奋斗的逻辑经验论已经在中国大地有了根基,逻辑经验论与中国的传统哲学和马克思主义的辩证唯物论有很强的互补性,倘能认真研究,自由争鸣,一定可大大提高我民族的理论思维水平。倘能如此,则洪谦当含笑于九泉了。

据悉,中国社科院哲学所、英国皇家哲学研究所、牛津大学现代中国研究中心、澳大利亚人文科学院联合主办的“中英澳暑期哲学学院”(原为“中英暑期哲学学院”),根据英方提议于2002年设立了“洪谦哲学论文奖”,奖励用英文写作的哲学论文,每年从参加评奖的论文中评出优秀论文,奖金和奖品由暑期学院和布莱克威尔出版公司提供。这算是对洪谦合适的纪念吧,可惜是英国人的提议。

附言:今年10月是洪谦百岁诞辰,我是他的侄子,杭州徽文化协会洪芳柏先生约我写一篇关于洪谦的文章。伯父是不愿意家人为他作传或写文宣传的,但伯父其人其事确有独特之处,有可圈可点之处,人们要知道他的情况是在情理之中的。若不将我们知道的洪谦告诉大家,任随网上一些资料以讹传讹,实是对先人不敬。现在离他去世已17年,我们也垂垂老矣,我想他应该是可以原谅我违背他的意愿的,故决定试笔。但一提笔就作难了,尽管我是他的侄子,但在上大学之前我并没有见过他,他的经历也只是从老人的闲谈中及他给家人的书信中略知一二,有一个模糊印象。1957年我考入北京大学化学系,但见面很少,只知道他是马赫主义代表,而马赫是政治课上批判的、列宁钦点的“反动”哲学家。“文革”期间我们都有了空闲,我经常去陪他,度过那困难日月。由于经常闲谈,我对他的经历和思想才多了些了解。但他的学术活动,我还是不清楚,他的著作我们称其为天书,我们看不懂,他也没有要我们看懂。现在要写关于他的文章时,只能找来一些文章来参考引用,其中部分资料是我堂弟洪元颐(洪谦的长子,原北京市建筑设计院总工;次子洪元硕,著名足球教练)提供的,有的是网上找的,大都是他学生的文章。在这里我要请求他们原谅,我大段地引用,未曾经得作者们本人同意。本文的写作得到许多老师、同学、亲友的鼓励与帮助。在此,谨致谢忱。希望我的文字能为那些想知道洪谦的人有所帮助。

作者与洪谦合影

青年洪谦