从新疆岩画看古代各民族的文化融合

摘 要: 新疆岩画是新疆各族人民物质与精神活动的反映,它通过直观形象的线条与符号呈现远古先民的生活习俗,记录下新疆远古时代鲜有史载的人类生活原貌,成为今天我们研究新疆文化艺术的桥梁。文章对新疆岩画的族属问题进行探讨,彰显其集各民族艺术、文化为一体的显著特征,阐明新疆岩画是古代新疆各民族文化交融的活化石。

关键词: 新疆岩画;中原岩画;文化融合

中图分类号:K879.42 文献标识码:A DOI:10.13677/j.cnki.cn65-1285/c.2019.04.08

欢迎按以下方式引用:买热木古丽·加帕尔.从新疆岩画看古代各民族的文化融合[J].克拉玛依学刊,2019(4)48-56.

中国自古以来就是一个多民族国家,中华文化是由各族人民共同创造的。岩画作为中国远古文化的重要组成部分,见证了早期华夏文化多元一体的发展历史。

新疆是我国岩画遗存最丰富的地区之一,岩画资源分布广泛,数量浩繁,题材丰富,在中国岩画中占有重要而独特的位置。新疆岩画刻在岩石的遮蔽处,在岩洞、岩棚和岩石的表面,运用敲凿、磨研、彩绘的技法,勾勒人形、动物、自然景物、生产生活场景等画面,将远古先民的向往与寄托、观察与思考、恐惧与祈求,具象化为一幅幅简单质朴又生动感人的图画。这些规模宏大的图案成为保存人类早期生活最浩繁的卷宗,是古代先民记录历史的独特方式,是刻绘在岩石上的史书,是对文字资料的补充,为民族学、人类学、民俗学、考古学、艺术学等提供了重要的史料。

新疆岩画主要是沿着阿尔泰山脉、天山山脉及昆仑山脉的山间和山前牧场分布,出现在水草豐茂的古道及古牧道两边的石岩或砾石上。绝大多数岩画是古西域以游牧为主的各部族的遗存。其内容不仅生动反映出古代西域各民族文化的交流融合,也渗透着中原文化对西域文化影响的印迹。

一、新疆岩画研究概况

据笔者所见,有关新疆岩画的最早记录出现在清代纪昀的《阅微草堂笔记》中,该书卷一三《槐西杂志三》载:“喀什噶尔山洞里,在石壁铲平的地方,画有人员马匹的画像。据回族居民相传,这是汉代的画像。所以都相当爱护,虽然年代久远,但还可以看出来。汉代画像如武梁祠堂画像之类,只看过刻本。那么,真迹再没有比这里更古老的了。后来,戍边的兵卒点柴火抗寒,画像被烟气熏染,就模糊不清了。可惜刚出师的时候,没有会画画的人临摹一幅留下来”[1]434。可以看出,新疆岩画早在清代中期就已引起学者的关注;并且,依纪昀所言,喀什的汉代岩画应当是存世最早的汉代画像真迹,具有极高的艺术和史学价值。

进入20世纪以后,学界对新疆岩画开始有了比较准确的文字、图像说明,代表学者为中瑞西北科学考察团中方团长徐旭生和瑞方考察团成员沃尔克·贝格曼(Folke·Bergmen);《徐旭生西游日记》中有关于博格达山岩画的记载,贝格曼在其《考古探险笔记》中对库鲁克山兴地岩画不仅有详细的介绍,还刊布了相关图片。黄文弼的《新疆考古发掘报告(1957-1958)》、王子云的《中国古代石刻画选集》以及克由木的《新疆北部的岩画》,则对库车、拜城、皮山、伊犁、塔城等地岩画的分布、内容等进行了详细说明,并提供了大量真实生动的岩画图片。20世纪80年代开始,新疆岩画才被普遍关注,大量的调查与研究工作也由此时起。

至今为止有关新疆岩画的研究论文大致有94篇,专著大约有7部。目前的研究成果主要分为整理介绍、宗教文化、考古、体育史、艺术史、书评几个主要方面。

在新疆岩画的整理介绍方面,成振国、张玉忠在1984年发表的《新疆天山以北岩画述略》一文,是早期新疆岩画专述的重要成果。该文将新疆北部阿勒泰、塔城、博尔塔拉蒙古自治州(以下简称“博州”)境内丰富的岩画内容(分为动物、行猎、放牧、舞蹈、其他5种类型)逐一介绍,同时还分析了上述岩画绘制的技法特点。蒋学熙在《新疆岩画研究综述》及续篇中就20世纪80年代发现的新疆岩画的内容进行分类概述,注明岩画出现地点和画面的具体内容,最后探讨新疆岩画的断代、族属及技法,指出在新疆岩画的族属认定和断代上要慎重。该文的岩画文献资料极为丰富,阐释说明亦十分细致,为以后的研究工作提供了重要参考。周菁葆主编的《丝绸之路岩画艺术》一书,对草原、绿洲、西南、海上丝绸之路岩画的内容、绘制技术、风格、保存现状等给予系统全面的梳理阐释,并进一步探讨了岩画内容所反映的时代和族属等问题,是丝绸之路岩画综合研究的重要文献。苏北海的《新疆岩画》对当时已发现的岩画资料进行了整理,刊布了新疆45个县的岩画分布点,并对每个岩画点的基本情况做出详尽注释;此外,对岩画的分类、创作方法及价值意义等进行了深入探讨。该著作是对新疆岩画系统整理介绍的集大成之作。

在宗教文化研究方面,户晓辉的《岩画与生殖巫术》一书,对新疆岩画进行了较为系统的专题研究,深入阐释了岩画中的生殖巫术,准确破译了过去被人误识的部分岩画和象形文字图像。王炳华在《新疆岩画的内容及其文化涵义》一文中,讨论新疆岩画的表现内容及其所蕴涵的思想文化意义,对岩画体现的早期游牧民族生育、放牧、转场、狩猎、战争等重要内容进行了详细探讨。

在考古学领域,王建新、何军峰的《穷科克岩画的分类及分期研究》一文,尝试用考古学的研究方法、特别是考古类型学和考古地层学的方法,对新疆伊犁穷科克岩画进行了比较全面的研究,认为“岩画的年代和岩画作者的族属或文化属性这一难题的解决,需要将岩画与居址,墓葬等其他考古学文化遗存结合起来进行综合研究”。黄适远在《新疆岩画艺术:游牧人的叙事“史诗”》一文中从历史和考古学的角度出发,指出岩画是游牧人最早的“史书记忆”,是探究新疆早期游牧文化的珍贵历史考古资料。

另有学者从体育史、艺术史的角度对新疆岩画进行考察。王天军在《新疆岩画上的原始体育》一文中指出,新疆岩画中表现的体育项目包括射箭、投掷、奔跑、摔跤等,而摔跤又是新疆远古各民族共同喜爱的体育项目;元代在西域还专设“校署”,统管各个民族部落的摔跤等竞赛活动。彭金城、左刚明、王岩的《新疆岩画中体育项目的研究》,着重梳理并阐述了射箭、剑术、武术和摔跤等新疆岩画中频繁出现的体育项目及相关器械的发展与演变。冯伟强、文江峰、郑豫疆的《新疆岩画与体育史的关系研究》一文,侧重论述新疆岩画对体育史研究的价值,并就建构二者关系的研究方法进行了有益探索。

在艺术史方面,刘青砚、刘宏夫妇编著的《阿尔泰岩画艺术》,对新疆阿勒泰地区岩画的绘制风格、技法等进行了比较系统的考察,是新疆岩画艺术分区研究的重要著作。张建波的《新疆岩画的艺术特色试探》一文,论述了新疆岩画在空间表现上的丰富性,探讨了新疆岩画同世界各地古老岩画表达方式的异同,介绍了新疆岩画的主要制作方法;指出新疆岩画风格流派和艺术特征在很大程度上受到人与自然的关系及现实问题的影响。王炳华的《新疆岩画的发现、分布与工艺、彩绘》在大量野外考察与大型岩画资料编辑的基础上,详细阐释了新疆岩画的分布与特征,总结出新疆岩画的三种绘制方法:点凿法、凿点与研磨结合法及磨蚀法;更重要的是,该文首次对阿勒泰山区、天山、昆仑山中出现的洞窟彩绘岩画给予了特别介绍说明,指出其与刻凿岩画一样,是新疆岩画的重要组成部分。刘金萍的《浅议新疆岩画中的空间表现》把新疆岩画的空间表现分为无序性空间表达和纵深空间表达:无序性空间表达又包括以平面展开,不分对象大小的无秩序空间;平面形象排列中方向不一的无秩序空间。而表现无序性空间的手法则分为非重叠性图像,以侧面形象为主的表达法;“正面律”表达法;多景空间,“以大为美”的空间表达法。表现纵深空间的手法分为上远下近法、重叠空间的纵深表达法两种主要类型。上述成果拓展了岩画研究的视野,为岩画领域的后续研究奠定了坚实基础。

书评方面,目前所见仅两篇论文,且均为对苏北海先生《新疆岩画》一书的评论。王和平、李小兵在《岩画与西域古代文化──评苏北海著〈新疆岩画〉》一文指出,《新疆岩画》并非单纯性地介绍而是作者进行了比较科学的综合性研究,图文并茂,资料可靠,在该领域有一定的权威性。文章肯定了《新疆岩画》的學术价值,认为由于新疆岩画的重要地位,该书的出版填补了中国岩画研究中一个重大的空白;但该文中有些论点,如岩画的断代问题、车辆岩画反映的社会背景及所属民族等,仍值得商榷。晏海发的《读〈新疆岩画〉一书》认为苏北海的《新疆岩画》是迄今为止在新疆岩画研究领域的集大成之作,该书的突出价值有三方面:一是对印记符号的研究及相关结论超越前人,有很高的权威性;二是对岩画研究中族属、断代和岩晒三大难题有深入的分析论证并得出极具参考价值的结论;三是以岩画中的动物图像为依据,勾勒出新疆远古野生动物的分布情况。

上述研究成果进一步开阔了新疆岩画研究领域的视野,为后续研究工作的推进奠定了坚实基础。但遗憾之处在于,现有研究成果对新疆岩画表现出的民族文化交融性关注不够,虽然部分文章著作涉及对岩画创作者族属问题的探讨,但仅是从考古学角度作出民族或种族归属的推断,却并未从岩画的横向和纵向比较中解读渗透其中的多元民族文化的共融。

二、民族文化交融在新疆岩画中的具体表现

在新疆各大山脉繁衍生息的诸游牧民族在不断迁徙和转场过程中,留下了如今可被视作“文明的标本”的生活印记,岩画便是其中之一。

古代新疆是各个游牧族群共融共生之地。自先秦以来,许多民族都在这里留下了足迹。在某一地区可能同时存在不同的氏族和部落,彼此间在生产生活、文化习俗上的相互影响、渗透,在岩画的画作内容中得到生动体现。

巴里坤哈萨克自治县(以下简称“巴里坤”),位于新疆东北部。巴里坤四周环山,外围是戈壁,土地肥沃,水草丰美,是有名的天然草场。在距城西6千米的兰州湾子一带,发现多处距今三千年前的石结构建筑遗址。

自古以来,巴里坤曾先后有塞人、月氏、乌孙、柔然、蒙古等民族在此游牧。他们在狩猎、游牧之余,把生产、生活、宗教信仰、娱乐等场面凿刻在石头上。兰州湾子分布着上千幅岩画。岩画雕刻的年代不同,雕刻的技法不同,画面形象也各不相同。

“在兰州湾子,巴里坤考古人员还发现了龙的图案。在兰州湾子遗址群东梁地段有一幅图案, 画面是双龙从天而降、布云降雨,画面清晰、线条简单、龙形栩栩如生。龙腾图案在新疆岩画中极其罕见,即便是在巴里坤岩画中也是首次发现。 龙腾图案绘刻在一块横卧的梯形石块上,首向东北,尾居西南,而两条降龙刻在部落符号‘丰的两侧。”[2]17-20

龙是中华民族的图腾,也是华夏文明和民族精神的象征。虽然很难断定岩画创作的年代,但巴里坤龙岩画的发现,为中国龙文化的研究提供了最古老的形象证据,是中原与西域和谐交往的历史见证。

新疆岩画中的有些符号、图形和中原岩画中的符号有共同性,最具代表性的是单圈圆点形符号。这种符号在河南省具茨山岩画、江苏省连云港将军崖岩画和新疆特克斯县岩画中均出现过。图1是江苏省连云港将军崖岩画中大量出现的符号;图2是新疆特克斯县乔拉克铁热克乡阔克苏村海拔1 370米处一块岩石上凿刻的符号;图3是连云港将军崖岩画中出现的倒三角形三圆点符号;图4是位于新疆博乐市境内的阿拉套山岩画,岩石上刻着一个三圈半圆形的穹隆状古老房子,内有三个倒三角形圆点。这种符号的象征意义非常明显,通常表示人对宇宙自然的直接感知。这种图像成为天神系列岩画、生殖系列岩画、动物系列岩画表现神秘不可知的力量的象征。图5和图6中的图像分别在河南省具茨山岩画中和新疆岩画中共同出现。

具茨山地处中原腹地,积淀有深厚的历史文化因素,素与传说中的炎黄二帝有着时空两方面的密切联系,人们很容易将中原岩画与中华民族的起源和早期历史联系在一起,从而对中国文明的探源有了更多期待。汤惠生运用类型学中“交叉断代”的方法,即用已知年代的遗存来判定未知年代的遗存,将以具茨山为代表的中原岩画与年代可确定的辽东半岛双房文化凹穴、将军崖等石棚凹穴相比照,将中原凹穴岩画的时间锁定在距今 11 000-6 000年之间。[3]76这充分说明了具茨山岩画历史的久远。

根据1981年4月4日中央人民广播电台和4月6日《人民日报》《光明日报》等相继发表的报道,将军崖岩画是 3 000 年前的遗迹。[4]王明哲认为把新疆已知岩画的上限暂时定在公元前1 000年前后,从目前来说是比较可信的。[5]551由此可以看出以具茨山岩画为代表的中原岩画创作年代比新疆岩画久远;将军崖岩画跟新疆岩画的创作时间大概在同一时期。这一方面说明,早在远古时期,中原的某些岩画符号就已传播至西域地区,并为西域岩画创作所吸收借鉴,前者为源而后者为流。另一方面也证明中国历史上的早期人类,无论什么族群,其对生命神灵的认识和表达具有本质上的相同性。从这一点看,华夏各民族的文化基因、思维方式具有内在的一致性。

古代社会的基本构成单位是氏族和部落,若干部落又组成大大小小不同范围的共同体。特定的共同体往往具有特定的信仰、风俗及审美风尚,而这些则会渗透在包括岩画创作者内在的精神生活及物质生活中,又被其忠实地呈现出来。因此一定的画作风格、特别是某些特殊的传统图案,可作为辨识不同氏族或民族的重要标志。

公元前3 000年左右羌人进入塔里木盆地,这个时间也就是昆仑山岩画产生的年代,其下限可能延续至隋唐。[6]38-39新疆的昆仑山和甘肃的祁连山、黑山在地理位置上紧邻青藏高原,这些地区保存了很多反映古代民众生产生活的岩画,牦牛岩画就是其中的一类。这类岩画的数量虽然不多,但是和西藏、青海的牦牛岩画在文化上具有一体性。岩画的制作手法和外形都与青藏高原的“一型牦牛”相似,高耸的脊背、短粗的四肢、短而圆向前顶着的牛角,粗犷的线条中积蕴着一种气势。[7]64-69

青藏高原的地理气候最适合牦牛生活,所以青藏高原是牦牛岩画的核心地带,凿刻类岩画点的动物图像中牦牛占主导。岩画多是人类对身边所熟悉的事物的刻画。甘青地区所有的石器文化都是上古羌族的遗留。[8]12在新疆的昆仑山、甘肃的祁连山、黑山地区,伴随牦牛岩画的图像有早期苯教的符号和树,表现出与青藏高原牦牛岩画文化类型的相似性。此地区是古代羌人的活动场所,可能是他们把牦牛岩画带到了这里。由于记载远古时期的文献极为稀缺,羌人的地域分布难以被清晰勾勒,但他们世居我国的西北是事实,西藏、新疆南疆昆仑山区都有羌人各支分布。更值得注意的是,这些地区相互毗邻,近似的气候与地理环境为区域性的人口迁徙及由此而产生的文化交融提供了便利。这些地区的牦牛图像与青藏高原牦牛图像风格类似,图像伴随的宗教符号更证实了这些地区与青藏高原曾出现过民族的迁移与文化的碰撞。归纳我国北方岩画中经常出现的牦牛岩画,通过其分布带的划分以及图像类型的比较,可发现各民族间文化交融的印记。

在新疆且末县昆仑山脉莫勒恰河出山口以南不远的山腰上,有一处较大规模的岩画。岩画内容十分丰富,有动物、植物、狩猎、放牧、舞蹈、征战、手脚掌印、图案符号等,其中的动物图像占全部图像的百分之六十,而其中各种羊形图案又占约一半;有幅大头羊图案的岩画位于山间第一组岩画的顶端。除此而外,昆仑山岩画上还有鸟和雄鹰的形象。大头羊是古代羌人的图腾。据研究表明,甘肃彩陶的鸟纹和蛙纹也与古代羌人的图腾信仰有直接关系。[9]62-76昆仑山岩画上羊、鸟和雄鹰图案可能也是这种源远流长的图腾崇拜的表现。因而,这些岩画极有可能是古代羌人遗留下来的。

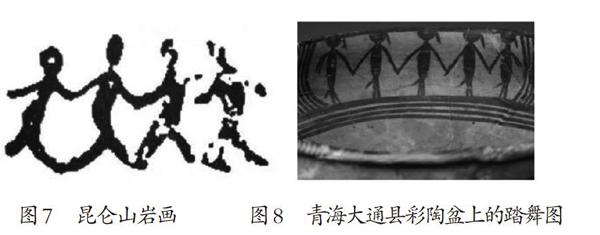

在舞蹈类画作中,比较引人注目的是昆仑山岩画一类集体舞的造型(图7),4个舞者手牵手,轻盈协调地起舞,面向一致,脚下整齐地踩踏节奏。1973年在青海大通县出土的新石器时期的彩陶盆上,绘有5人手拉手跳舞的场面,出自古代羌人之手(图8)。内壁饰三组舞蹈图,每组均为5人,舞者手拉手,面均朝向右前方,步调一致,似踩着节拍在翩翩起舞。可见,昆仑山岩画中的踏舞图应当是古代羌族人自青海迁徙至新疆后所作,与其他图画内容共同构成了其日常生活、民俗的生动画卷。而踏舞这一舞蹈样式不唯古代羌人有之,在其他民族中同样流传已久。范成大在《四时田园杂兴》中写道:“高田二麦接山青,傍水低田绿未耕。桃杏满村春似锦,踏歌椎鼓过清明。”[10]372陆游《老学庵笔记》有载,湖南少数民族“弄隙时,至一二百人为曹,手相握而踏歌”[11]124。南方的瑶族“十月朔,祭都见大王,男女各成列,联袂相携而舞”[12]142。不难看出,踏舞是古代不同民族在祈求丰收、祭禳鬼神、崇拜祖先等重要节庆仪式场合所演绎的共同舞蹈形式,它凝聚了不同时期、不同民族乐生哀死、敬祖先、畏鬼神的共有情感及心理。

库鲁克山脉西起新疆库尔勒,向东蔓延至疏勒河床以北,南临罗布淖尔地区,北连焉耆盆地和吐鲁番盆地。在库鲁克山地区已被发现的古代岩画有多处,其中以兴地岩画最为有名。其内容丰富,除动物图像外,还有狩猎、放牧、车辆、宗教、舞蹈、杂技、征战、摔跤、建筑以及符号等。兴地山口外就是罗布淖尔地区的孔雀河台地,百余年来国内外学者在这一带进行过无数次考古活动,发掘了不少古墓葬,这些古墓都属同一考古文化类型,即“无论男女皆戴尖状毡帽,足穿皮鞋”[13]213。根据这一习俗特点,黄文弼先生推测古代罗布淖尔居民为塞种人。从目前掌握的考古资料和文献资料判断,兴地早期岩画很可能是罗布淖尔塞人所作。[6]8塞人的直接祖先是所谓的安德罗诺沃文化部落。大约公元前2000年,部落的一部分成员向东迁移,直达中国的西北边境,和居于中国北部的古代游牧人发生接触;另一部分向俄罗斯南部草原迁移。安德罗诺沃部落以太阳作为族徽,而兴地岩画中也出现了类似的太阳徽记。由此可见兴地早期岩画明显融合了安德罗诺沃文明的元素。此外,兴地岩画中“卍”“4”等符号与青海省乐都柳湾出土的陶器上彩绘符号相同。安德罗诺沃文化已用“卍”作太阳徽记,因此塞人也可能使用与之相同的符号。除了兴地岩画外,这种符号在青海和西藏地区的岩画中也有出现。根据考古材料,我国青海省乐都柳湾、民和县,辽宁省翁牛特旗石棚山和广东省曲江石峡等新石器时代遗址出土的陶器上均绘有、刻有或印有“卍”纹样。这说明除了吸收安德罗诺沃文化的基因外,华夏民族不同地域间存在着文明的流动与因此而积淀凝固的共通性。

通过对同一组兴地岩画的比较可以发现,这里的岩画产生于不同时期,画者使用了石器、金属等不同的工具,绘刻方式或凿或磨,线条形态风格也因之不同。根据岩画上的不同内容和使用的不同技法可以断定,兴地后期岩画包括匈奴人和蒙古人的作品;[6]10基本以塞种人开始,以后历代各个部族均有续作。由上可见,以兴地为代表的库鲁克山岩画并非一族一时的作品,而是经世累积的艺术长廊,是迁徙、栖息至此的各个时期不同氏族、部族文化的印记,是其生活与智慧碰撞、纽合、延续的产物。

克孜尔石窟又称克孜尔千佛洞,位于新疆拜城县克孜尔镇东南7千米明屋塔格山的悬崖上,南面是木扎特河谷,现已编号洞窟有236个。克孜尔石窟中除了保存有大量的壁画以外,还存在一定数量的岩画,目前已发现有岩画的洞窟32个。岩画多刻绘在窟内的泥皮和砂岩上。其中第93、95、131窟比较特殊,岩画数量多,内容与形式又各具特点。第93窟是战争图、第95窟是牧乐图、第131窟是迁徙图,其余各窟内容单一,多为大角羊的形象。第93窟正壁右侧有竖写汉字二个,南壁有竖写汉文题字三个。95窟正壁有龟兹文题记。克孜尔岩画位于古龟兹王国境内,这里自古就是丝绸之路重镇,位于东西文化交融地带,民族变迁与战争频繁,因而确定克孜尔岩画的创作年代以及创作者的族属,比较困难。一般认为,克孜尔石窟大约兴建于3世纪左右,衰微于8、9世纪;克孜尔石窟岩画的年代上限,是在石窟衰落的同时或稍晚,即公元八九世纪;年代下限,至少可以推到13世纪。由于克孜尔石窟岩画的不同风格,岩画的作者并不限于吐蕃游牧民的遗留,甚至可能有回鹘、蒙古时期的遗存。[14]159-165

日土县位于西藏西端,这里发现三处古代岩画。通过岩画中一些表现原始宗教崇拜、祭祀的内容和“卍”形符号可以断定日土岩画的绘制年代下限应在佛教大规模传入西藏之前或刚传入不久,即西藏吐蕃以前或吐蕃早期。[15]50

图9陶罐为克孜尔93窟岩画中的图像,图10陶罐为西藏日土县任姆栋岩画中的陶罐,二者在形态上具有极高的相似性,均为侈口鼓腹圆底。史晓民、王建林的《克孜尔岩画研究》在论及克孜尔岩画中的陶罐图时曾指出:“如罐型的图式在各地的岩画中除了克孜尔这一例外还有西藏日土岩画中也有陶罐出现”[6]97。形制相同,就表明有一定的关系,值得进一步探索。西藏日土县岩画早于克孜尔岩画,说明克孜尔陶罐图应当是受到西藏陶罐图的影响,是藏区吐蕃人生活器物在新疆岩画中的呈现。

图11为克孜尔131窟岩画中的巫师图像,巫师身体修长,左手握一只鸟,右手上方有一圆形;图12为青海省野牛沟岩画中鸟卜巫师图像,图13为西藏日土县鲁日朗卡岩画中鸟卜巫师图像。3位巫师都用左手举起一只鸟,正在进行鸟卜活动。鸟卜巫师是吐蕃苯教特有的神职身份,苯教是在藏族先民原始社会的土壤中孕育出的本土宗教。苯教可以分为两个时期:早期苯教存在于7世纪早期至9世纪中期,同化苯教则从9世纪中叶持续至10世纪末期。藏族先民和其他民族的祖先一样受当时知识水平的局限,对许多现象无法解释,这时苯教巫师将他们所获得的带有偶然性的征兆结果解释普遍的自然现象,从而把巧合性的兆象演变为预示时间发生的必然映射。到了吐蕃时期,苯教的巫师已经完全被视为能解释征兆现象的专家。[16]64-74吐蕃的鸟卜,早在隋唐时期的汉文文献中就有明确记载。《新唐书》有:“风俗大抵与天竺同。以十一月为正。巫者以十月诣山中,布糟麦,咒呼群鸟。俄有鸟来如鸡状,剖视之,有谷者岁丰,否即有灾,名曰鸟卜。”[17]6219《隋书》有:“俗事阿修罗神。又有树神,岁初以人祭,或用猕猴。祭毕,入山祝之,有一鸟如雌雉, 来集掌上,破其腹而视之,有粟则年丰,沙石则有灾,谓之鸟卜。”[18]1851对照史书中的文字描述,可以肯定克孜尔岩画中人物,就是苯教的鸟卜巫师。

新疆若羌米兰出土的五枚藏文木简表明:吐蕃时期生活在新疆的吐蕃神职人员是不少的,有苯教徒、苯教长、祈福侍者、神苯大巫师、苯教占卜巫师等;宗教活动的种类有祭祀、占卜等;占卜的内容有问卜兵事、年成、出行、平安等。[6]101这说明吐蕃时期,苯教在新疆的繁荣,说明藏区有大批人员迁徙至新疆,民族的迁移带动了宗教的传播。图11-13三幅岩画虽存于不同地域,但表现的人物形象却有惊人的相似之处——同以鸟卜巫师为表现对象,这恰恰反映出藏族先民原始宗教文化与精神信仰在新疆的渗透,说明当时的新疆就出现了文化大融合的现象。

納木错湖位于西藏当雄县西北方。纳木错扎西岛是水草肥美的天然牧场,这里有一批古代洞穴岩壁画。图14为克孜尔93窟岩画图像,图15为西藏纳木错湖中的大扎西岛上扎勒古布岩画图像;值得注意的是二者旗帜的形制是相同的,即旗上均绣着三条横向的飘带。西藏文管会文物普查队根据岩画的实地勘察,通过分析图像色彩的浓淡及重叠关系、岩画的内容布局及绘画技法等初步认为,战争图的创作时代约相当于吐蕃王朝时期。纳木错扎西岛岩画中的人物着装与藏族先民古老的着装习俗相一致,纳木错一带古时曾为苏毗部落所统领,这批岩画的族属也许与苏毗部落有关。[19]607-618 而克孜尔第93窟岩画中的军旗形制,除西藏岩画外,在国内其他地区的岩画中至今尚未发现。

1979年底,宿白在新疆丝绸之路学术研讨会上提出:“克孜尔谷内谷东区大约8世纪开凿的某些洞窟和克孜尔亦狭克沟中的石壁上,都出现了后来刻画的羊、马、驼、禽鸟和人物。这种刻画的形象与内容和西藏西部、楼兰地区以及甘肃嘉峪关一带的岩画极为相似。这些都是公元9世纪吐蕃民族的遗留。”[20]29-33

1985年史晓明、王建林在《克孜尔石窟第93,95,131,岩画初探》一文中提出:“由于克孜尔石窟岩画的不同风格,我们认为岩画的作者并不限于吐蕃游牧民族的遗留,甚至可能有回鹘,蒙古时期的遗存。此外,第93窟题材,应当与当时龟兹地区发生的战争有一定联系,但也不能完全排除是汉民族作者的可能。况且,岩画的发生并不限于某一个民族所作。”[14]159- 165

西藏日土县任姆栋岩画上的陶罐搬到了克孜尔岩画上来、西藏纳木错湖大扎西岛扎勒古布岩画上绣着三条飘带的军旗在克孜尔岩画上飘扬、青藏高原上特有的鸟卜巫师图像出现在克孜尔佛窟,上述种种都可说明,新疆自古以来便是民族迁徙、汇聚、融合的重要地带,而各民族文化习俗、生产生活的碰撞、交融也为新疆大地所承载接纳,这既是新疆岩画产生的背景,又是岩画所折射的历史真实境况。

三、结语

新疆自古以来就是各民族共同生活的地方,新疆各民族与全国各民族一道共同创造了灿烂的中华文明。远古时期,作为母胎的中原文化就滋润并影响了西域文化。正是因为中华大地上各民族间的互相学习、互相吸收、互相影响,新疆岩画才显得如此生动。

对于新疆岩画的族属断代问题,王明哲从宏观上提出了自己的看法,颇有参考价值。他认为:“把新疆已知岩画的上限暂时定在公元前1 000年前后的古塞人、古羌人和一些盆地周缘的土著游牧民族,从目前来说,既是比较可信的。”“继古塞人,古羌人等之后,古文献记载或考古资料已经发现的新疆主要游牧民族还有:呼揭、乌孙、匈奴、鲜卑、柔然、铁勒、回纥、契丹、蒙古等,他们同时驰骋于新疆的历史舞台上,创造了灿烂的各具特色的历史文化,留下了丰富多彩的考古遗存。毫无疑问,新疆古代岩画与他们之中都有着密切的关系,是他们优秀文化遗产的一部分,也是新疆多民族大家庭的实物见证。”[5]551新疆岩画并非某一民族之专属,而是西域各古代民族艺术与文化相融合的结晶。

新疆岩画是我国最辉煌的人类早期文化遗产之一,是古代新疆各族文化交融的“活化石”,是定格不同民族、部族,不同地区的远古先民生产生活实况的艺术长廊。各族人民在新疆栖息交会之时,也为这片土地塑造出包容兼收的文化品格。新疆岩画所展示的不止远古先民生动绚烂的生活画卷,更是多民族文化绽放、碰撞、融汇的历程。新疆古代历史上各族人民和睦相处,在团结友爱中保留和继承了本土文化,同时也吸纳了中原文化养料,“多元一体”的历史是源远流长的。新疆岩画是这方面典型的实例。它为进一步了解和研究新疆历史、各民族文化、民族关系,研究中原与西域文化提供了难得的史料。不断深入研究新疆的远古岩画艺术,对加深认识西北边陲的古代社会和丰富发展中华民族文化具有深远的意义。

参考文献:

[1](清)纪昀.白话全本阅微草堂笔记[M].上海:上海古籍出版社,1995.

[2]黄适远.新疆岩画艺术:游牧人的叙事史诗[J].新疆艺術学院学报,2014(03).

[3]汤惠生.河南地区新发现的岩画、巨石遗迹及其时代 [J].考古与文物,2012(06).

[4]李洪甫.将军崖原始岩画遗迹[N].光明日报,1981-04-27.

[5]周菁葆主编.丝绸之路岩画艺术[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1993.

[6]胡邦铸.岩画上的风俗:岩画杂识[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2012.

[7]张亚莎.西藏的岩画[M].西宁:青海人民出版社,2006.

[8]岳邦湖.岩画及墓葬壁画[M].兰州:敦煌文艺出版社,2004.

[9]严文明.甘肃彩陶的源流 [J].文物,1978(10).

[10](宋)范成大.范石湖集[M].上海:上海古籍出版社,1981.

[11](宋)陆游.老学庵笔记卷四[M].西安:三秦出版社,2003.

[12]孔凡礼点校.范成大笔记六种·桂海虞衡志[M].北京:中华书局,2002.

[13]黄文弼.西北史地论丛[M].上海:上海人民出版社,1981.

[14]史晓明,王建林.克孜尔石窟艺术论集[M].乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社, 2008.

[15]仵君魁,张建林.西藏日土县古代岩画调查简报[J].文物,1987(02).

[16]周锡银,望潮.试析苯教的征兆与占卜[J].西藏研究,1991(01).

[17](宋)欧阳修,宋祁.新唐书卷二二一[M].北京:中华书局,1975.

[18](唐)魏征.隋书卷八三[M].北京:中华书局,1973.

[19]郭周虎,颜泽余,次旦格列.西藏纳木错扎西岛洞穴岩壁画调查简报[J].考古,1994(07).

[20]宿白.调查新疆佛教遗迹应予以注意的几个问题[J].新疆史学,1980(01).