浅析“×死我了”构式的生成理据

赵笑杰

摘要:“×死我了”的构式义表达某人经历了一个极端的状态变化,从该构式的构式义出发,运用范畴化和概念化的认知能力对诸如动词、形容词、副词这样的语法范畴进行了语义刻画,从而提出该构式成分中x的存在理据和限制条件,即×只能由形容词和动词充当。然后论述了剩余成分“死”的语法范畴,进而从范畴化和构式生态性两个角度对这一构式的生成理据做了充分的解释。最后将这一构式上升到概念结构的层面,通过侧显、聚焦的识解方式对这一构式进行了详细的语义描述。

关键词:“×死我了”构式 概念化 范畴化 认知语义学

中图分类号:H195 文献标识码:A 文章编号:1009-5349(2019)16-0076-02

一、引言

汉语口语中有这样一种句式,如“累死我了”“疼死我了”“急死我了”“冷死我了”“馋死我了”,这类句式一般单独成为一个小句,表达夸张、强烈的感情色彩,句末通常带有感叹号,这类句式语义单一,且从句式的成分推断不出句式的整体含义,所以这类句式属于构式。为了讨论方便,将他们归结为“×死我了”构式。在研究中,不考虑明显省略了施事主语的句式,如:拍死我了,整死我了,因为这类句式属于典型的施事—受事主谓句,施事主语可以补充出来,如:他拍死我了,你们整死我了。

“×死我了”构式在汉语口语中应用非常普遍,以往学者也从不同层面做了相应的研究,如:侯瑞芳从语义、句式变化和时态变化三个方面就如何判定相同结构形式中“死”的意义以及它充当的补语类型做了研究;李菲从句式语义出发对“V+死+(我)+了”中的谓词做了一个考察;樊中元分别考察了“VP/AP+死+了”中补语“死”的三种语义及VP/AP的语义特征;刘欣朋从认知语言学的侧面—基体角度分析了“×死我了”的语义特征,但是讨论不够深入。基于前人研究的基础上,拟从认知语义学的角度,用范畴化和概念化的认知能力对这类句式做出恰当充分的语义描述,从而证明此类构式存在的合理性。

二、理论支撑

形式语义学认为,语言的意义超然物外,独立于心智及人类活动而存在。而认知语义学认为,意义源自自身性的人类经验,来自于生成并理解表达式的说话者的头脑之中。表达式的意义在个体说话者的概念化活动中,在这一层面上,意义等同于概念化(conceptualization)。Langacker指出概念化是動态的、交互的、意象式的以及想象性的,意义既包括概念内容,又包括对该内容加以识解(construal)的特定方式,包括详略度(specificity)、聚焦(focusing)、突显性(prominence)及视角(perspective)。

Langacker也对范畴化的定义做了描述。当不同成分出于某种目的被看作大致相同时,称之为范畴。认知语言学认为,基本语法范畴,如:名词、动词、形容词等可以依据其意义来定义。再者,表达式的语法范畴并不取决于整体概念内容,而是取决于具体显面的性质,所以显面在范畴化中起着决定性的作用。具体来说,侧显过程性关系,可以有一个或两个事体性质的焦点参与者归为动词范畴。侧显某一事体的为名词范畴。侧显非过程关系,且仅有一个事体性质的焦点参与者为形容词。侧显非过程关系,且仅有一个关系性质的焦点参与者为副词。侧显非过程性关系,有两个焦点参与者,首要焦点参与者(射体)既可为事体,又可为关系,次要焦点参与者(界标)为一个事体的语法范畴为介词。

三、“×死我了”中“×”的存在理据及限制条件

这类句子的语义单一,均指向某人经历了一种极端的状态变化。若加以细分,还可分为:(1)他人或他物实施 (×1),‘我受到某种影响,这种影响可能是心理或者生理上的;(2)自己实施或感受(×2),自己受到某种影响,同样这种影响可能是生理或者心理上的。

为了研究方便,我们从北京大学现代汉语语料库(CCL)中检索“死我了”,共收集到197条语料,将“×+死我了”中的 × 分为两类 :×1为心理感受类,如“吓”;×2为生理感受类,如“冷”。

两者分布如下(括号内为出现的次数):

×1:气(34)、笑(8)、急(10)、吓(40)、恨(2)、难受(1)、想(10)、爱(1)、烦(4)、闷(4)、憋屈(1)、舒畅(1)、舒坦(1)、臊(2)、闲(1)、郁闷(1)、憋(2)、爽(1)、难(1)、冤(1)、美(1)、坑(1)、感动(1)、乐(2)、难为(1)、怕(3)

×2:疼(13)、累(18)、冻(2)、饿(4)、痛(3)、冷(2)、冰(1)、折(3)、晃(1)、馋(3)、挤(1)、痒(2)、臭(1)、熏(1)、撑(1)、摔(1)、烫(1)、热(2)、骇(2)

我们从上述收集到的语料中观察到,无论是表示心理感受类×1,还是生理感受类×2,×均由形容词和动词充当。那么为什么×只能是形容词和动词,其他副词、介词、名词却不能出现在此位置上?可以从认知语言学的范畴化和概念化角度对此做出合理的解释。认知语法认为,基本语法范畴,如:名词、动词、形容词等可依据其意义来定义。所以从构式义出发,用语义刻画的方法来探讨×成分的生成理据和限制条件。“×死我了”的构式义为某人经历了一种极端的状态变化,凸显的是一种关系而非事体,从而将名词排除在外,因为名词凸显某一事体。同时,该构式有且只有一个参与者“我”出现,而且这一参与者的性质为事体而非关系,所以将介词和副词排出在外,因为介词要求有两个参与者,其中射体既可为事体,又可为关系,而界标为一个事体。而副词虽然只要求有一个参与者,符合情况,但是副词射体的性质为关系,因此也将其排出在外。形容词要求仅有一个参与者,且射体的性质为事体,符合构式中×语义的满足条件。动词可以有一个或两个参与者,且射体和界标的性质均为事体,也符合×语义的满足条件。综上所述,出现在×位置的语法成分只能是形容词和动词。

四、“×死我了”的生成理据及语义描述

“×死我了”的构式义表示某人经历了一种极端的状态变化,所以“我”在句中充当主语,由上述可知,×这一成分由形容词或动词充当,但是形容词或动词后面直接加主语的情况在汉语中似乎不合语法,所以不会说出“累我了”“冷我了”“疼我了”这样的表达,但是为什么“累死我了”“冷死我了”“疼死我了”这样的表达可以接受呢?问题出在“死”这个字本身,“死”在这里为副词,是相当于“极”的程度补语。

首先从语法范畴角度看,×为动词或形容词,均属于过程或非过程性的基本范畴,两者均表示某一关系,而副词被认为是侧显某一关系的语法范畴,所以“死”放在动词或形容词后用来侧显这一状态变化的程度。其次从构式的生态性上看,Taylor在他的The Ecology of Construction一文中提出,构式的生成理据在于与其他已有结构建立联系,因此其他构式的存在为它提供了生存空间。从“×死我了”的众多例示中提取出内在共性,从而及至一个更抽象层次的“AP/VP+补语+NP”的图式化模式。这一抽象图式在汉语中也有很多具体的例示,如:叫醒他,抹掉痕迹,推到围墙,横着一条蛇,迷了心窍。所以这类构式例示的存在为“AP/VP+补语+NP”的存在提供生存环境,而“×死我了”属于这一抽象图式的具体例示,使得其存在成为可能。

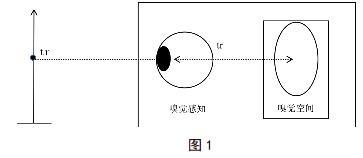

试举一例来对这一构式进行详细的语义描述。如:臭死我了。图1中右边的矩形方框表示形容词的语义,“臭”充当的是形容词,侧显的是一个非时间性关系,其唯一的焦点参与者(射体)是一个事体,也就是“我”。形容词这一语义表示与射体相关的嗅觉感知落入嗅觉空间的臭味区域。左边的数轴表示副词的语义,将射体置于某一量级上,代表其呈现某一特征的程度,从图中可见,副词侧显关系,将“臭”这一关系投射到表示程度的量级上,由此可以得出“臭死我了”这一构式义凸显臭的程度,表达某人经历了一种很强烈的臭的感受。

五、结语

基于上文的分析可知,“×死我了”有其单一的构式义,构式整体凸显的是×的程度量级,表达某人经历了极端的状态变化,从而给自身带来了强烈的感受。而构式组成部分×由动词或形容词充当,侧显某一关系,焦点参与者(射体)由“我”充当,“我”在 整个构式中做主语;因为认知语法认为,主语充当首要参与者(射体)。这也解释了为什么“我想死你了”和“你想死我了”表达的意思相同。因为在“你想死我了”中有‘×死我了这一构式,由本文分析到其中“我”为主语,构式义为我经历了想念这一状态的变化,所以句中的“你”只能做次要参与者,也就是宾语。而“我想死你了”就是一般的主谓宾句式,主语为“我”,宾语为“你”,这样与“你想死我了”中主语和宾语的指称一样,因此两句表达相同的意思。本文体现的范畴化和概念化思想对于揭示构式的意义和存在理据具有重要的影响,同时也为解释其他特殊的语言现象提供了思路。

参考文献:

[1]候瑞芬.“动(形)+死+……”的结构语义分析[J].北京教育学院学报,2005(2):16-21.

[2]李菲.汉语口语“V+死+(我)+了”中V的分语义考察[J].现代语文(学术综合版),2015(8):117-121.

[3]樊中元.“VP/AP+死+了”的语义特征考察[J].百色学院学报,2010(5):88-93.

[4]刘欣明.浅析“×+死我了”结构[J].语文建设,2015(17):72-73.

[5]Langacker.认知语法导论[M].黄蓓,译.北京:商务印书馆,2016.

[6]John R. Taylor.“The Ecology of Construction”[A].Günter Radden,Klaus-Uwe Panther. Studies in Linguistic Motivation [C]. Berlin: Die Deutsche Bibliothek,2004.

責任编辑:孙瑶