基于“学习任务群”的高中语文教材设计:价值、要素与框架

刘飞

实施什么课程、使用什么教材,一定程度就反映并决定了国家想要“培养什么样的人以及如何培养人”的理念导向,而这些又直接关系到我国“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。就现行的中小学语文教材使用情况而言,小学有12个版本,初中有8个版本,高中有7个版本。不同地区使用不同版本的教材,甚者还有同一省区使用不同版本的教材,且不说教材质量参差不齐的问题,如此错综复杂的教材使用情况对学生学业成就的评价工作也带来了一定的难度。为此,2012年教育部启动了包括“语文”在内的三科(另外两科“历史”“道德与法治”)教材统编工作,原定到2017年历时五年全部完成编写。目前,义务教育阶段的“部编本”(教育部统编)语文教材已于2017年秋季正式投入使用(三年过渡期后,到2019年,“部编本”将覆盖义务教育阶段所有年级),而高中“部编本”语文教材需到2019年秋季才能在北京等已启动高考综合改革的试点省份投入使用,最迟2022年秋,全国各地均将使用“部编本”高中语文教材。换言之,自2022年秋季始,我国中小学各年段将统一并完全地更换语文教材,这也即将标志着语文教材“一纲多本”时代的终结。那么,高中“部编本”语文教材(下简称“新教材”)究竟应有什么样的价值诉求?以及如何编制才能更好地体现新版《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称“新课标”)所提“学习任务群”的要求和特点?下面我们拟作分析,以期有所收获。

一、判断:高中语文新教材的价值诉求

1.坚持“立德树人”的培养目标,渗透优秀传统文化等内容。

2014年教育部印发《关于全面深化课程改革 落实立德树人根本任务的意见》,文件中明确指出:“立德树人是发展中国特色社会主义教育事业的核心所在,是培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人的本质要求。”从而表明国家层面已开始深入系统地考虑“教育要培养什么样的人”这一关乎教育本质功能和真正价值的问题。[1]新课标为呼应这一诉求,在“课程基本理念”第一条的位置就着重强调了语文课程需要“坚持立德树人,增强文化自信,充分发挥语文课程的育人功能”。那么如何来立德树人?从我国悠久的传统文化中发掘不失为一个既省力又亲近的良方。我国的传统文化主要是一种关于“人学”的文化,其主要议题往往多与“理想人格”“自我生存”“价值实现”等有关。“由此形成了一套经由道德修养培养理想人格,进而在社会中实现自我价值的理论学说,即所谓修身成德之学。”[2]很显然这对理解当下的人的素养结构及其提升与发展路径具有重要的借鉴意义。加之我国特有的革命文化与现当代社会主义先进文化,为此不得不强调一种“文化自信”。实质上,新课标在“教材编写建议”部分也明确指出了“教材编写要高度重视继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,自觉维护国家统一和民族团结,体现对文化多样性的理解和尊重,有助于学生增强民族自尊心、爱国情感和文化自信,形成正确的世界观、人生观和价值观”。

2.遵循“课程标准”的方向指引,突出语文核心素养的培育。

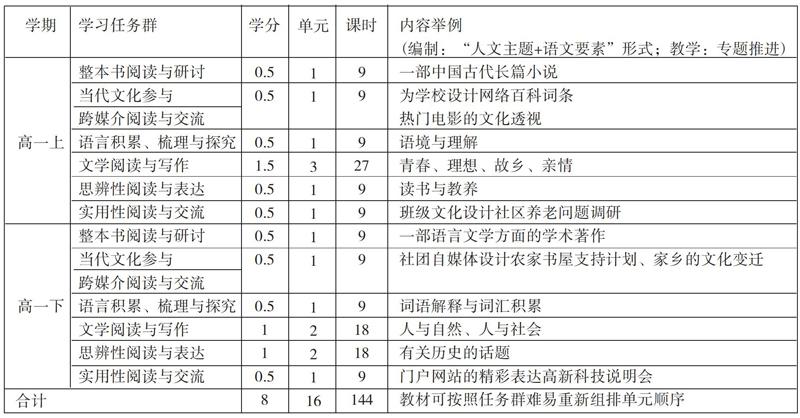

有什么样的课程标准就应该有什么样的教材、教学和评价。所以,新教材的编写自然应该以贯彻新课标精神为追求,对其中的一些新理念、新观点和新举措有所反映。而新教材尤需突出展现的就应当是对语文核心素养的关注与重视。此次普通高中课程改革方案的修订最为关键的一大亮点就是凝练了学科核心素养,将之作为学科育人价值的集中体现。语文核心素养即是核心素养在语文学科中的具体化,是学生通过语文课程的学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。新课标在“课程基本理念”中明确提出:“普通高中语文课程应适应社会对人才的多样化需求和学生对语文教育的不同期待,精选学习内容,变革学习方式,确保全体学生都获得必备的语文素养。”在语文四项核心素养中,有学者总结:“‘语言建构与运用是整个语文学科核心素养的根基,它既是‘思维发展与提升的途径,也是‘审美鉴赏与创造‘文化传承与理解的基础。语文学科的‘思维发展与提升‘审美鉴赏与创造‘文化传承与理解应当在‘语言建构与运用的过程中达成。”[3]也就是说,语文核心素养的培育一定是“以母语的语言学习为起点,以母语的言语交际为学习内容,进而推动学生语言的运用、思维的发展、审美的提升以及对文化的理解”。概言之,新教材的编写应以培养语文核心素养尤其是“语言建构与运用”素养为设计原则,有效落实18个“学习任务群”的要求。

3.依据“以人为本”的教改理念,提高语文课程整合的效度。

新课标在“教材编写建议”中还提到:“教材要适应高中学生的认知特点和身心发展的需要,符合语文核心素养发展的规律,要充分体现时代特点和现代意识,有助于培养学生的社会责任感、实践能力和创新精神,有助于学生形成良好的个性和健全的人格。”也就是说,教材的组织和编排一定要“以学生为主体”,既要考虑学生的智能水平,又要考虑学生的兴趣所在,从“一切为了学生”更好接受、更易适应、更加喜欢的角度去设计。而主要方法就是采取“整合”的思想与策略。梳理新课标整个文本,“整合”一共出现了21次,几乎存在于新课标的各个部分。而在《普通高中语文课程标准(实验)》中“整合”一词仅出现3次。“语文学科包罗万象,有语言的,有文学的,有文化的,有思维逻辑的,有审美鉴赏的,等等。但因我国长期以来都是‘文选型教材编选体制,以致形成基于单篇课文的碎片化或节段化学习模式,从而影响了教学中的局部与整体、课堂与课程的关系。而若以‘统整的观念进行一体化的教学设计,能够有效地避免教学的琐碎与繁杂,从‘大概念逆推小问题,从大单元逆推孤篇课文,从学生发展核心素养逆推学科核心素养,进而帮助学生在头脑中习得‘竖成线、横成片、立成网的知识与养成‘精细、厚实、全面的素养,从而促进学生发展走向新的统一和完满。”[4]其实,不管是“学校语文”还是“社会语文”,我们所能接触的语文生活几乎都是高度整合状态的,比如文本的多样性、情境的多样化、活动的多元化,等等。回归新课标视域,可以说,其中所提的“学习任务群”就是对传统的“课程内容”形态的一次整合,而这样的“课程内容”直接又将决定着教学实施的“整合”。正如有学者总结的那样:“基于学习任务群的教学设计,要能重建學生整合式的语文学习生态,将不同类型的文本、不同的学习方式引入教学,设计那些有助于问题解决,有助于引发学生阅读行为、多样化阅读策略的教学过程,以往的讲解式、分析式的文章教法自然会发生变化。学习过程的改变,才能真正提升素养。”[5]而沟通课程与教学的中介——教材,在编写方面也应当体现整合思想,“根据学习任务群的特点和学习任务群的组合等整体设计学习活动,实现学习任务群对发展高中学生语文学科核心素养的综合效应。”